Интересное сегодня

10 мифов о СДВГ: разоблачение распространённых заблуждений

10 мифов и заблуждений о СДВГ Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — это хорошо изучен...

Как авторитарное поведение влияет на демократию: исследовани...

Авторитарное поведение и демократия Сегодня, во время прогулки, я испытал момент благодарности за де...

Психометрическая валидация шкалы оценки отношения к вакцинац...

Введение Пандемия COVID-19 стала испытанием на прочность для общественного доверия к вакцинации как ...

Как стресс и невротизм влияют на когнитивные способности пос...

Влияние детских и взрослых травм на когнитивные функции Детские и взрослые травмы оказывают долгосро...

Факторы распространения дезинформации в социальных сетях

Если у вас есть аккаунт в социальной сети, вероятно, вы хотя бы раз делились контентом с вашей сетью...

Понимание визуальных и текстовых нарративов: роль индукций и...

Введение Чтение — это сложная когнитивная задача, включающая расшифровку написанных слов и преобразо...

Нейробиологические основы языкового производства

Многие животные используют символические формы коммуникации: дельфины имеют имена, пчелы танцуют, указывая на источники нектара, а обезьяны и птицы издают специфические сигналы при угрозах. Однако человеческий язык уникален своей способностью комбинировать слова в предложения, позволяя выражать бесконечное множество мыслей и идей. Несмотря на центральную роль этой способности в нашей жизни, нейронные механизмы, лежащие в основе производства предложений, остаются малоизученными.

Традиционные методы нейровизуализации сталкиваются с ограничениями в пространственном и временном разрешении, а также подвержены артефактам, связанным с двигательной активностью. Кроме того, сложно контролировать, какие именно предложения произносят участники экспериментов. В результате исследования языкового производства долгое время фокусировались на отдельных словах, например, в задачах называния изображений. Однако поведенческие исследования показали, что производство предложений — это не просто последовательность задач по производству отдельных слов.

Методы исследования

Участники и сбор данных

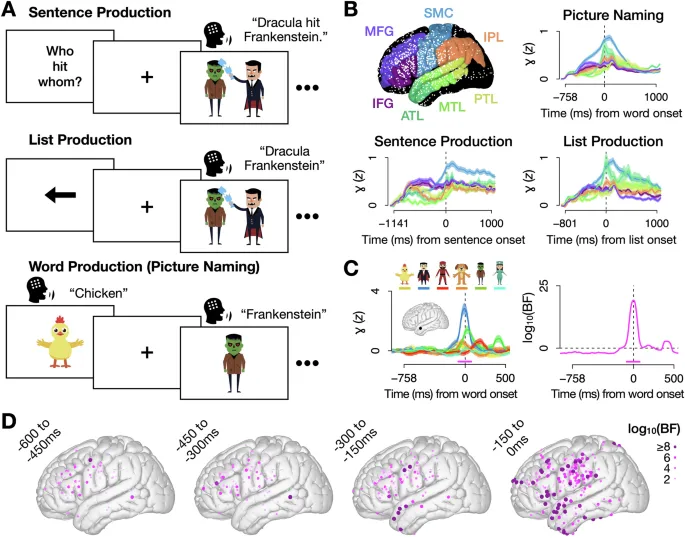

В исследовании участвовали десять нейрохирургических пациентов с рефрактерной эпилепсией (3 женщины, 7 мужчин, средний возраст — 30 лет). Им были имплантированы электрокортикографические (ECoG) сетки и полоски для записи нейронной активности с высокой точностью. Участники выполняли три задачи: называние изображений, составление списков и производство предложений.

Экспериментальный дизайн

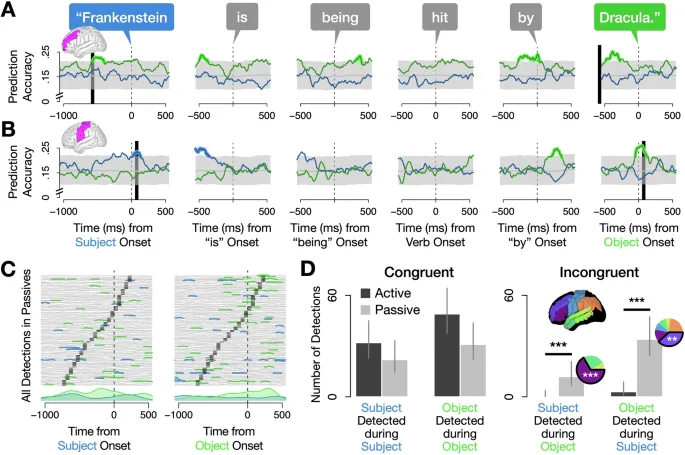

Стимулы включали шесть персонажей (курица, собака, Дракула, Франкенштейн, ниндзя, медсестра), которые варьировались по фонологическим и семантическим признакам. В задаче производства предложений участники описывали сцены с двумя персонажами, отвечая на вопросы в активной или пассивной форме (например, «Кто ударил кого?» или «Кто был ударен кем?»). Это позволило изучить, как синтаксическая структура влияет на нейронную обработку слов.

Ключевые выводы

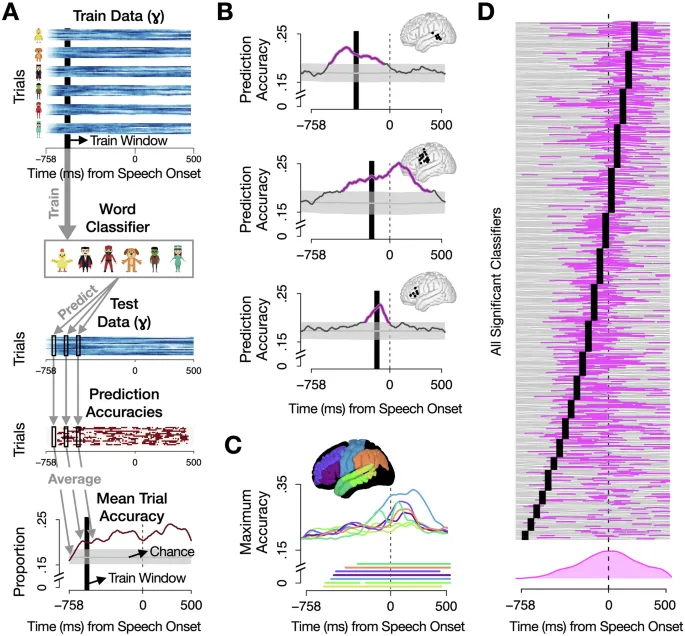

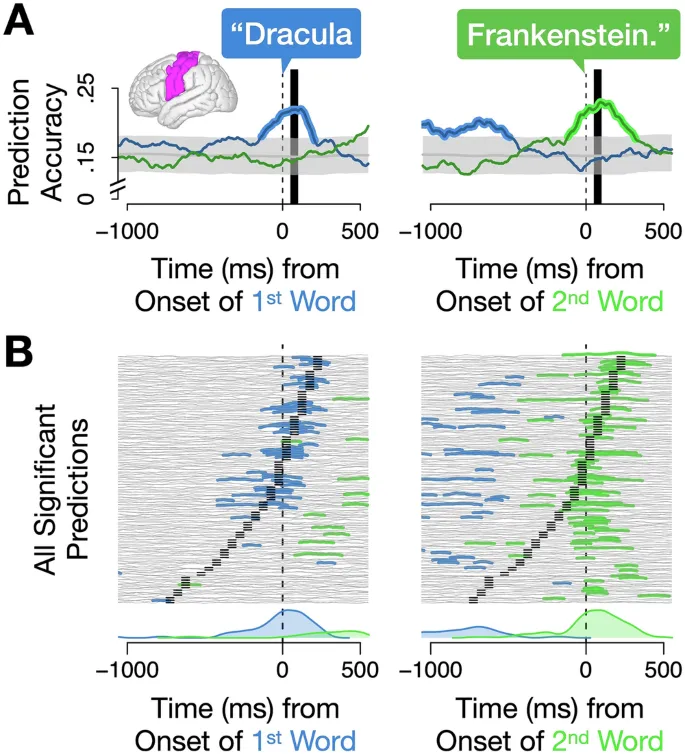

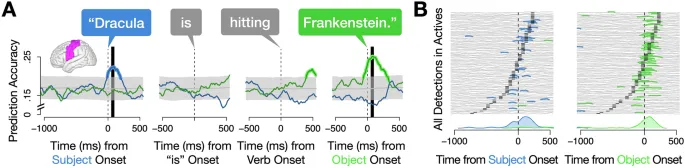

Исследование подтвердило, что представления слов в мозге сохраняются across different linguistic tasks, включая называние изображений и составление предложений. Однако временные dynamics обработки слов зависят от синтаксической структуры. В активных предложениях слова обрабатывались последовательно, в порядке их произнесения, тогда как в пассивных конструкциях оба существительных (подлежащее и дополнение) кодировались одновременно на протяжении всего предложения.

Префронтальная кора играла ключевую роль в обработке пассивных конструкций: нижняя лобная извилина (IFG) поддерживала представление подлежащего, а средняя лобная извилина (MFG) — дополнения. Это указывает на spatial code для синтаксических ролей в сложных предложениях. Полученные данные согласуются с тем, что пассивные конструкции требуют больших когнитивных усилий и working memory, что может объяснять их меньшую распространенность в языках мира.