Интересное сегодня

Как США измеряют мир: почему традиционные индексы не отражаю...

Неожиданные результаты анализа межгрупповых отношений Десятилетиями исследователи мира использовали ...

Как социальный контекст влияет на агрессию у мышей: новые ис...

Агрессия у мышей: роль социального контекста Смещённая агрессия — перенаправление раздражения на нев...

Как социальные переживания влияют на эпигенетическое старени...

Влияние социальных переживаний на эпигенетическое старение Связь между позитивными и негативными соц...

Как музыка влияет на концентрацию при СДВГ: исследование при...

Музыка как когнитивный инструмент Музыка — это не просто фон нашей жизни, а полноценный когнитивный ...

Разработка мобильного приложения для поддержки родителей дет...

Интервенции, опосредованные родителями, являются перспективными методами укрепления родительских нав...

Как перестать мыслить катастрофически: эффективные методы бо...

Что такое катастрофическое мышление? Катастрофическое мышление (или «катастрофизация») — это распрос...

Введение

Жизнь человека наполнена бесчисленными решениями, которые влияют как на него самого, так и на окружающих. Будь то переговоры о зарплате, разделение счёта в ресторане или инвестиции в совместный бизнес, результаты таких решений могут быть выигрышами, потерями или их комбинацией для всех участников. Имеет ли значение, положительные или отрицательные последствия несут эти решения? Люди предпочитают выигрыши потерям, но потери и выигрыши не обязательно являются противоположными сторонами одной шкалы: множество исследований в различных ситуациях указывает на асимметрию в принятии решений между положительными и отрицательными исходами, включая различия в нейронных механизмах.

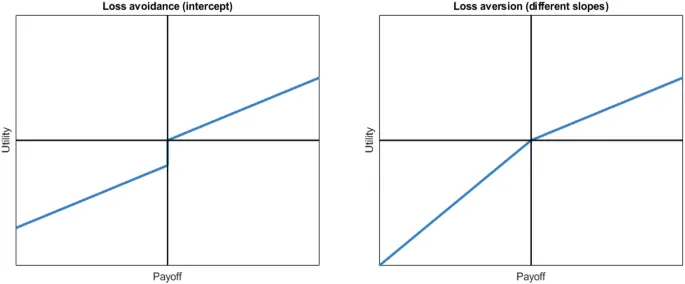

Теория перспектив и асимметрия потерь и выигрышей

Одна из самых влиятельных теорий экономического выбора — теория перспектив — включает асимметрию между выигрышами и потерями: отвращение к потерям предполагает, что люди придают потерям больший вес, чем эквивалентным выигрышам. Однако другая асимметрия — избегание потерь — остаётся менее изученной. Отвращение к потерям обычно определяется более крутым наклоном функции полезности для потерь, в то время как избегание потерь характеризуется «штрафом» за любую потерь, независимо от её величины.

Методы

Экспериментальный дизайн

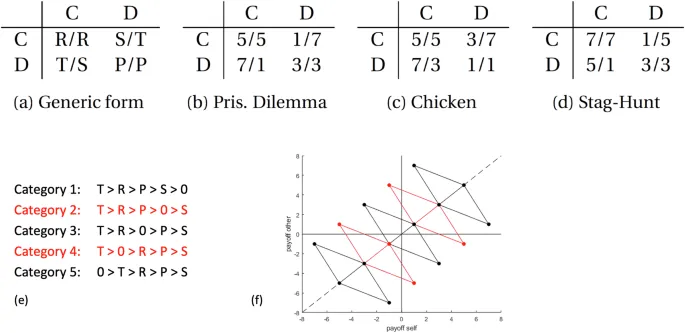

Мы провели семь поведенческих экспериментов, в которых участники принимали решения в социальных дилеммах (дилемма заключённого, охота на оленя и игра в цыплёнка) с исходами, которые могли быть выигрышами, потерями или их комбинациями. Наши основные гипотезы заключались в том, что избегание потерь и отвращение к потерям повлияют на кооперативные решения участников.

Матрицы выплат

Мы систематически варьировали, были ли исходы игр положительными или отрицательными. Например, в эксперименте 1 использовалась матрица выплат [T=7, R=5, P=3, S=2], где все исходы были положительными, а затем мы вычитали константу из всех выплат, чтобы создать категории с разными комбинациями выигрышей и потерь.

Результаты

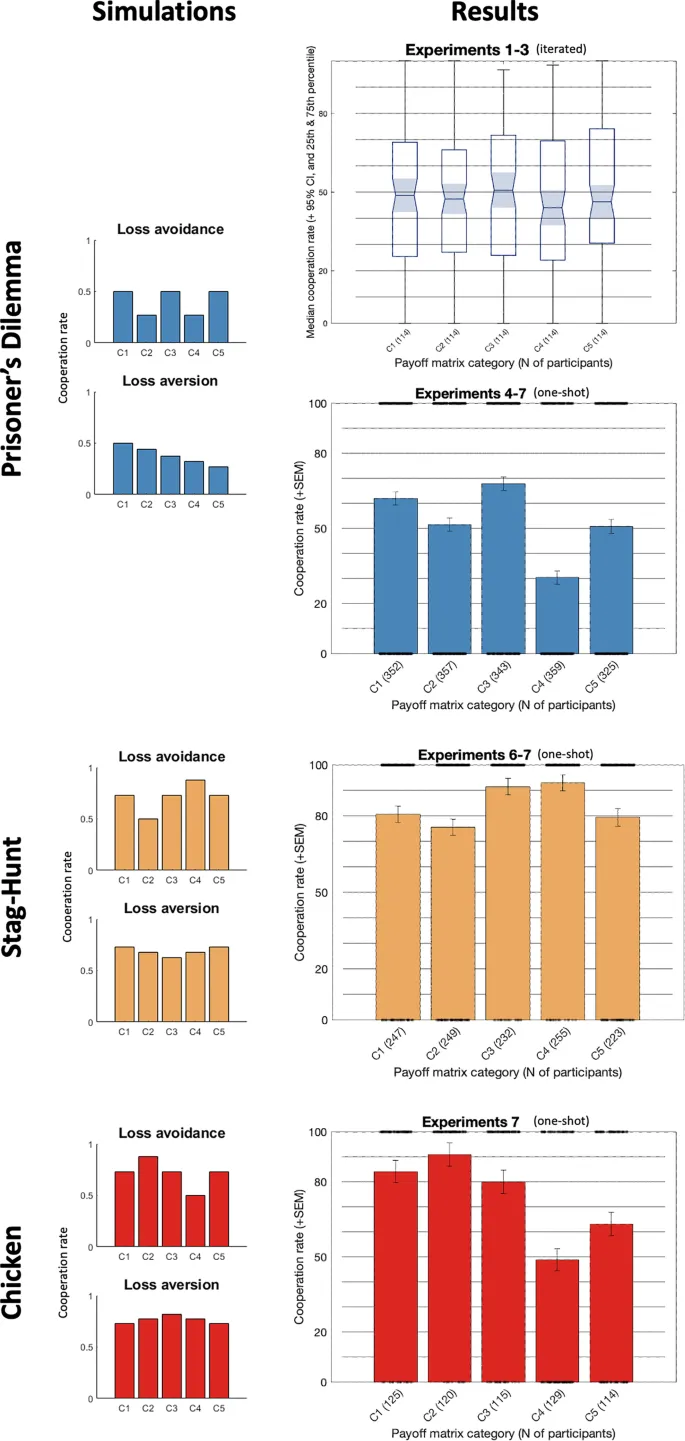

Слабые доказательства из итеративных дилемм заключённого

В первых трёх экспериментах мы обнаружили слабые доказательства избегания потерь, но не нашли устойчивых свидетельств отвращения к потерям. Например, в эксперименте 1 участники демонстрировали избегание потерь, но в эксперименте 2 этот эффект не подтвердился.

Сильные доказательства из одноразовых игр

В экспериментах 4–7, где участники принимали одноразовые решения, мы обнаружили устойчивые доказательства избегания потерь и некоторые свидетельства отвращения к потерям. Например, в эксперименте 5 участники реже сотрудничали в категориях с потенциальными потерями.

Расширение результатов на другие игры

Эксперименты 6 и 7 подтвердили, что избегание потерь проявляется не только в дилемме заключённого, но и в других социальных дилеммах, таких как охота на оленя и игра в цыплёнка.

Обсуждение

Наши результаты показывают, что люди стремятся избегать потерь в различных социальных дилеммах, даже если это требует жертвовать интересами других. Это согласуется с предыдущими исследованиями, предполагающими, что избегание негативных последствий может быть универсальным принципом принятия решений.

Ограничения

Основное ограничение исследования — невозможность полностью исключить влияние других факторов, таких как нелинейность функции полезности. Кроме того, одноразовые эксперименты не были материально стимулированы, что могло повлиять на результаты.