Интересное сегодня

Раннее обнаружение расстройства аутистического спектра: откл...

Введение Расстройство аутистического спектра (РАС) — это нейроразвивающееся расстройство, характериз...

Влияние пренатального стресса на микробиом и психическое здо...

Введение Пренатальный стресс, материнское поведение и микробиом кишечника тесно связаны между поколе...

Меньше точности в предсказаниях ментальных состояний для вне...

Введение Общества становятся все более поляризованными, что частично обусловлено недоразумениями отн...

Experiences of Healthcare Professionals Returning to Work Af...

Introduction Breast cancer (BC) is the most prevalent malignancy affecting women globally. Despite a...

Как язык и структура мозга раскрывают тайны нарциссического ...

Язык и структура мозга: ключи к пониманию нарциссического расстройства личности Почему некоторые лю...

Нейронные структуры аудиовизуальной рабочей памяти и визуаль...

Введение в исследование рабочей памяти Рабочая память представляет собой фундаментальную когнитивну...

Введение в психофизику активного зрительного восприятия

Наше понимание того, как зрительные системы обнаруживают, анализируют и интерпретируют визуальные стимулы, значительно продвинулось. Однако зрительные системы всех животных делают гораздо больше - они обеспечивают визуальное поведение. Насколько хорошо зрительная система функционирует при взаимодействии с визуальной средой и как зрение используется в реальном мире, далеко не полностью понято, особенно у людей. Предполагается, что сравнение является наиболее примитивной из психофизических задач. Таким образом, в качестве зонда для изучения этих активных визуальных поведений мы используем задачу "одинаково-различно": являются ли два физических 3D-объекта визуально одинаковыми? Эта задача представляет собой фундаментальную когнитивную способность.

Экспериментальный подход и методология

Мы задаем этот вопрос человеческим субъектам, которые свободно перемещаются и исследуют два реальных объекта в физическом трехмерном пространстве. Экспериментальный дизайн таков, что все поведения направлены на изменение точки зрения. Без какого-либо обучения наши участники достигли средней точности 93,82%. Не было обнаружено эффекта обучения на точность после многих испытаний, но некоторый эффект наблюдался для времени реакции, количества фиксаций и степени движения головы.

Наша задача-зонд, даже несмотря на то, что она легко выполняется на высоких уровнях производительности, выявила удивительное разнообразие сложных стратегий управления точкой зрения, что позволяет предположить, что решения разрабатывались динамически и развертывались в seemingly направленной манере "выдвиги гипотез и проверки", адаптированной к конкретной задаче. Субъектам не нужно приобретать специфические для задачи знания; вместо этого они формулируют эффективные решения с самого начала, и по мере того, как они вовлекаются в серию попыток, эти решения постепенно уточняются, становясь более эффективными без ущерба для точности.

Методы и материалы исследования

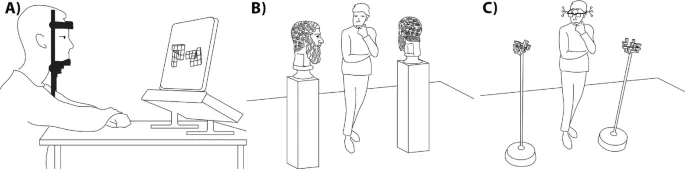

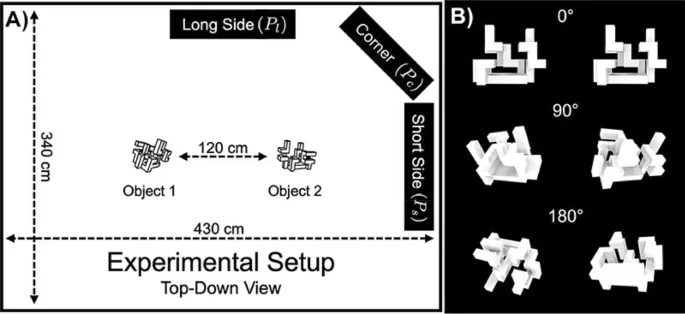

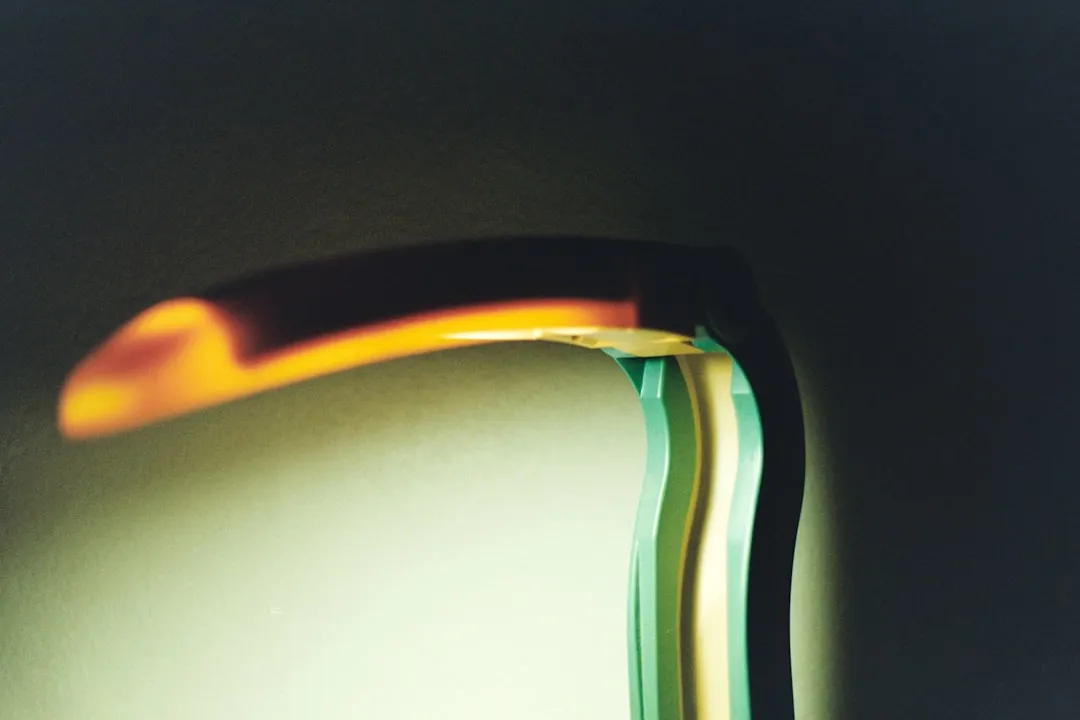

Экспериментальная установка, включая стимулы, показана на Рис. 1C и предназначена для выбора из двух альтернатив. Испытуемым разрешалось перемещаться в ограниченной области размером примерно 3,4 м на 4,3 м, где были представлены два статических трехмерных стимула, установленных на акриловых стойках. Задача состояла в том, чтобы определить, являются ли два стимула одинаковыми или разными. Тождественность в нашем эксперименте определяется как геометрическая конгруэнтность - все стимулы имеют одинаковый цвет и текстуру поверхности.

Стимулы TEOS и их характеристики

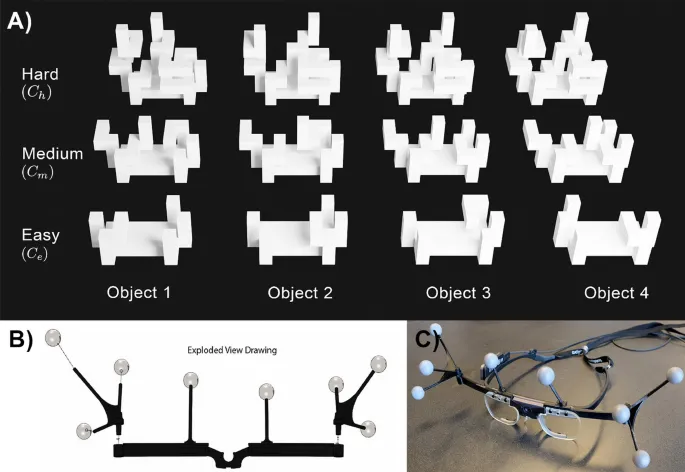

Стимулы являются частью набора трехмерных физических объектов под названием TEOS (Three-Dimensional Experimental Objects Set). Объекты вдохновлены стимулами Шепарда и Мецлера. Объекты TEOS являются трехмерными и имеют известную геометрическую сложность. Кроме того, общая система координат позволяет количественно оценивать ориентационную разницу двух объектов. Иллюстрация объектов показана на Рис. 2A. Набор содержит двенадцать объектов, разделенных поровну на три уровня сложности, которые определяются количеством блоков, используемых для построения объекта.

Уровень сложности объекта C будет обозначаться подстрочным индексом, таким как C_e, C_m и C_h для легкого, среднего и сложного соответственно. Объекты TEOS можно распечатать на 3D-принтере, и шаблоны доступны. Размер объектов примерно 12см × 14см × 18см. Движения испытуемого не ограничивались, и временные ограничения не устанавливались. Однако для завершения испытания должен быть дан определенный ответ (одинаково, различно, т.е. 2AFC). Каждый испытуемый выполнил 18 испытаний, равномерно распределенных по уровням сложности.

Результаты экспериментального исследования

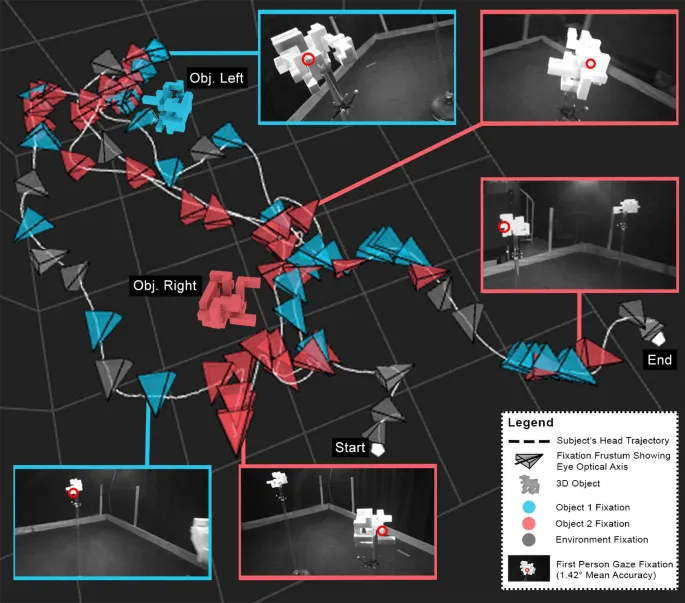

Всего мы провели 846 испытаний. Каждый испытуемый выполнил 18 испытаний, что в общей сложности позволило отобрать каждую конфигурацию экспериментальных переменных более 15 раз. Мы записали около 80 000 фиксаций с более чем 4 500 000 положений головы и 11 часов видеозаписи от первого и третьего лица. Визуализация испытания показана на Рис. 4 с использованием графических функций PESAO.

Точность выполнения задачи

Во всех конфигурациях участники достигли абсолютной средней точности 93,83%, σ = 3,9% (Рисунок S1, Вспомогательная информация (SI)). Наилучшая конфигурация была со стимулами сложности C_e, начальной позицией P_l и разницей в ориентации объектов 0,0°. Ни одно испытание этой конфигурации не было answered incorrectly, независимо от одинаковости объектов. Сложность объекта играет важную роль в том, насколько хорошо участники выполняют эту задачу.

Объекты сложности C_e дают среднюю точность 96,1%, объекты C_m - 94,18%, а объекты C_h - 91,2%. Однако сложность не имеет значительного основного эффекта (p=0,427). Тождественность объектов имеет значительный основной эффект на точность (p = 0,032, см. Рисунок S1 c, SI). Если объекты одинаковы, в целом наблюдается более высокая точность (94,3%), чем для различных пар (91,6%).

Количество фиксаций и время реакции

Значительный объем acquisition данных происходит во время решения этой задачи, поскольку испытуемые использовали минимум 6 различных фиксаций глаз при среднем значении 92,38 по всем испытаниям. Сложность объекта играет роль в том, сколько фиксаций требуется для решения этой задачи. Объекты C_e требовали около 76,56 фиксаций, объекты C_m - 79,53 фиксаций, а объекты C_h - 121,06 фиксаций в среднем. Эффект сложности объекта статистически значим (F_{2,92} = 39,8, p < 0,05).

Время реакции - это время, прошедшее с момента первой фиксации испытания до момента, когда испытуемый дал ответ. В среднем время реакции составило 47,52 с (σ = 30,39). Среди всех испытаний самое короткое время реакции было для уровня C_e, начиная с P_s, с ориентационной разницей 180° и заняло всего 4,2 с. Самое длинное время реакции было зарегистрировано для уровня C_h, начиная с P_l и потребовало 298 с.

Анализ стратегий решения пространственных задач

Наши результаты показывают, что не только multiple фиксации требуются, но и multiple фиксации последовательно на одном и том же стимуле. Только около 20% всех фиксаций являются одиночными фиксациями (не предшествующими или не следующими за фиксацией на том же объекте), и группы фиксаций становятся larger и более частыми с increasing уровнями сложности и ориентации. Эти группы, по-видимому, развиваются на протяжении всего испытания. Более простые группировки (одиночные, парные, тройные) заменяются более сложными (семерные, восьмерные, larger) по мере прогрессирования испытания.

Динамическое формирование визуальных стратегий

Это намекает на то, что испытуемые используют то, что они знают, для динамического составления визуально-пространственных стратегий. В нашем анализе соотношения фиксаций испытуемые не просто наблюдали каждый объект с одинаковым количеством фиксаций. Они выбрали один объект в качестве основного (59,53% от общего количества фиксаций, независимо от экспериментальной установки) и потратили всего около 40% фиксаций на вторичный объект для решения этой проблемы.

Подходы грубой силы привели бы к среднему соотношению 50:50, что приводит к выводу, что испытуемые не использовали случайные или неинформированные стратегии поиска. Могут ли они строить внутренние модели объектов, которые затем сравниваются? Эта возможность требует дальнейшего исследования.

Обсуждение и выводы исследования

Целью этого исследования было изучить функциональное зрение у человеческих субъектов, specifically, как они решают визуально-пространственную проблему в трехмерном физическом пространстве. Мы aborded это, разработав трехмерную версию well-known задачи "одинаково-различно" в качестве зонда и экспериментальную установку, позволяющую естественное, визуальное решение проблем и точную запись.

Наши основные результаты следующие. Испытания обучения не требовались. Диапазон времени реакции от самых простых до самых сложных случаев составляет от 4 до 298 секунд, а точность - от 80 до 100%. Значительный объем acquisition данных происходит durante всех испытаний с диапазоном движений глаз (отдельные фиксации и отдельные обработанные изображения) от 6 до 800 фиксаций.

Значение для понимания когнитивных процессов

>Люди используют зрение для vast array поведений в реальном мире; визуально-пространственный интеллект - это гораздо больше, чем просто обнаружение стимула или распознавание объекта или сцены. Хотя прошлые методологии ограничивали эти исследования, новые techniques начинают исследовать более сложные проблемы. Наша работа добавляет к этому, используя новую установку и задачу-зонд для изучения фундаментального аспекта визуального интеллекта, сравнения объектов.Мы делаем это таким образом, что все поведение субъекта посвящено визуальным аспектам задачи, поскольку нет motor действия, кроме тех, которые определяют визуальный взгляд и точку зрения. Куда мы смотрим? Как мы смотрим? Как мы движемся? Как мы ищем данные, которые позволяют решать проблемы? Первые шаги к этим ответам представлены вместе с экспериментальной инфраструктурой, подходящей для многих дальнейших исследований.

Наши данные показывают, что мы на самом деле делаем огромное количество "смотрения" для решения проблемы. Текущая работа изучает patterns фиксаций, чтобы выявить стратегии, которые развертывают субъекты, такие как local structure сравнение на Рисунке S8, включая обнаружение вырожденных видов, которые приводят к устранению неоднозначности следующих видов, приближение для enhance разрешения и многое другое, что демонстрирует clear причинные связи между фиксациями.