Интересное сегодня

Исследование связи между спонтанным моторным темпом, сердечн...

Введение Многие теории восприятия времени предполагают существование внутреннего пасейкера, и исслед...

Телефонные напоминания для приема лекарств: как цифровые под...

Легкое напоминание: цифровые подсказки для приема medication Представьте, что вы разложили medicatio...

Механизмы изменений в программах, основанных на сострадании,...

Введение Медицинская практика подвергает врачей многочисленным стрессорам, что приводит к высоким ур...

Сообщество как ключ к психическому здоровью

Сообщество и психическое здоровье В этом году, отмечая Неделю осведомленности о психическом здоровье...

Как китайцы воспринимают контрафактические высказывания: исс...

Введение в контрафактическое мышление Контрафактическое мышление — это когнитивный процесс, характер...

Как личность Джунци влияет на субъективное благополучие и од...

Введение Понимание субъективного благополучия и одиночества среди китайцев - это важная тема в психо...

Введение

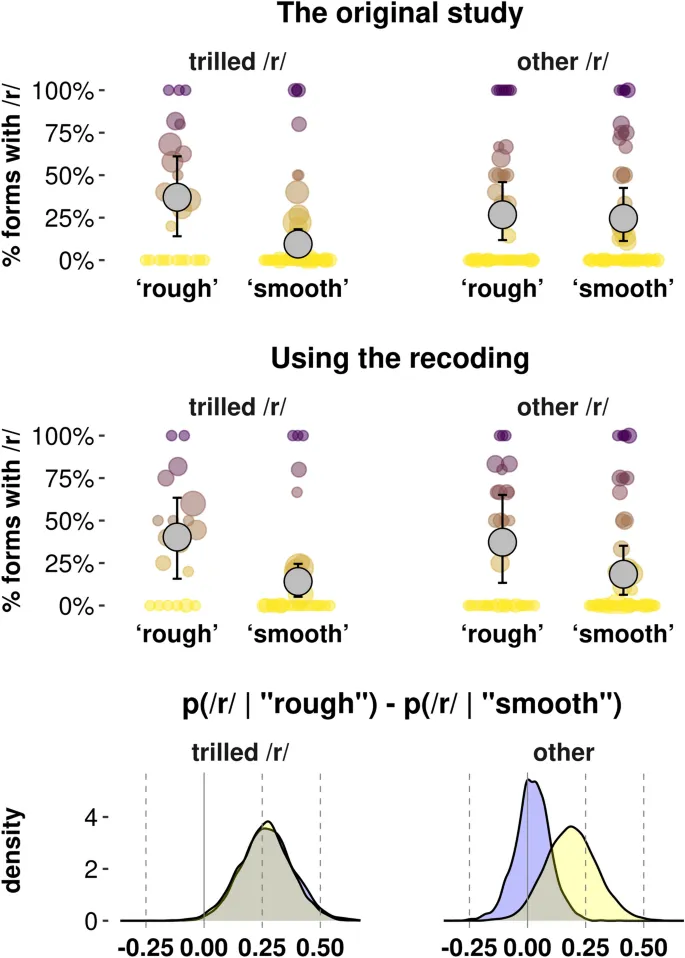

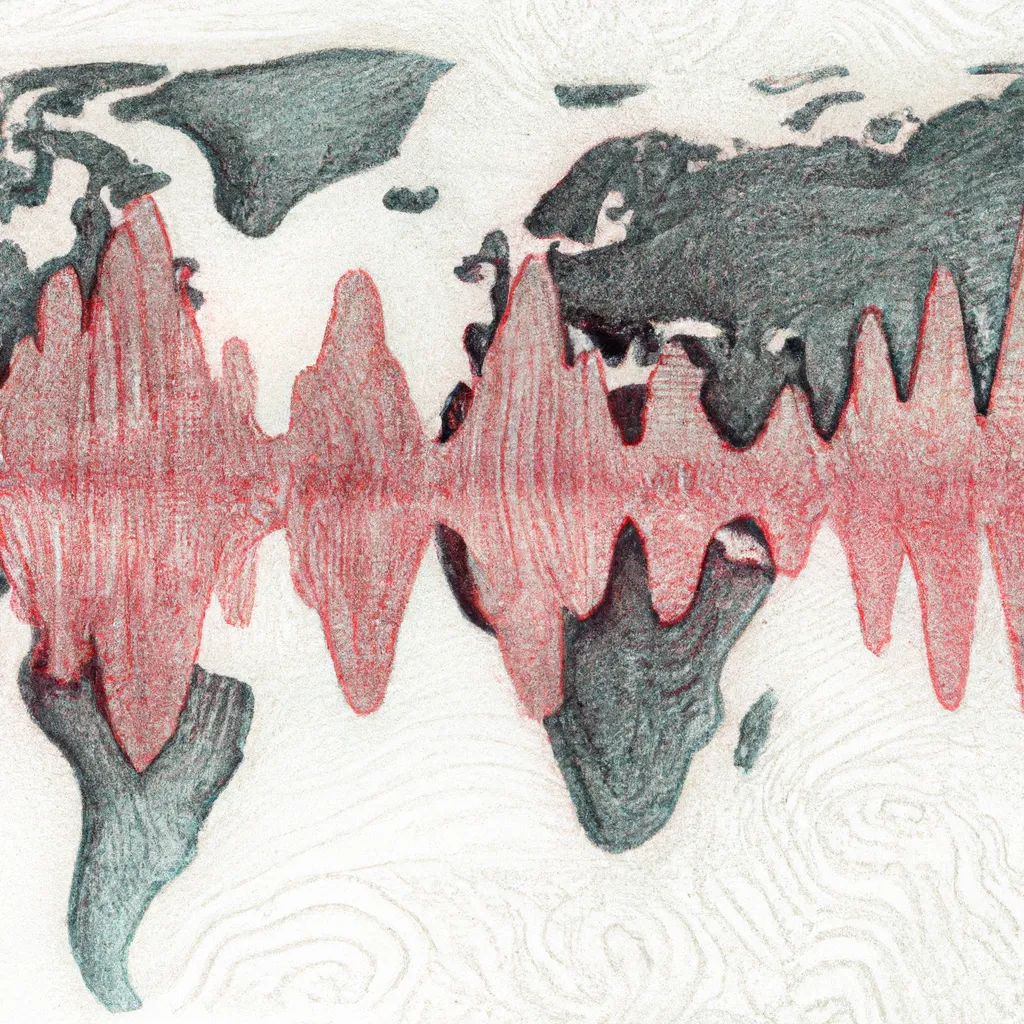

В недавнем исследовании Winter и его коллеги (WSPD) выдвинули гипотезу о том, что языки, в которых присутствует альвеолярный дрожащий звук [r] (так называемый «трель»), чаще используют этот звук в словах, связанных с тактильным ощущением «шероховатости». Их работа охватила сотни языков и предположила кросс-модальную связь между акустическими характеристиками звука [r] и тактильными ощущениями.

Однако их выводы основывались на данных о наличии звука [r] в фонетических инвентарях языков, что оказалось сложной задачей из-за неоднозначности символа «r» в лингвистических описаниях. Наше исследование пересматривает их методологию и расширяет анализ, показывая, что связь с шероховатостью характерна не только для трели, но и для всех «р-подобных» звуков.

Методология

WSPD использовали базу данных PHOIBLE для определения наличия звука [r] в языках, а также собственные фонетические оценки. Однако символ «r» часто обозначает не конкретный дрожащий звук, а любой «р-подобный» звук (ротический), что усложняет точное определение.

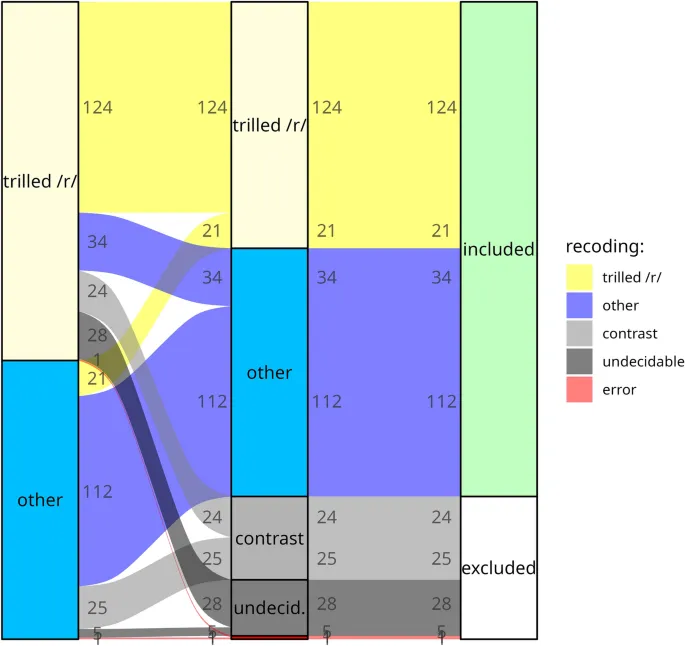

Мы провели повторное кодирование данных, используя дополнительные источники, такие как грамматики и фонологические описания языков. Это позволило нам уточнить, какие языки действительно используют трель, а какие — другие ротические звуки. В результате из 375 языков в исходном наборе данных мы перекодировали 139, исключив 84 языка из-за недостаточной информации.

- Использование глобальных языковых филогений для контроля генеалогических связей.

- Применение 2D-гауссовских процессов для учета географического влияния.

- Расширенный статистический анализ, включая байесовские регрессии и проверку гипотез.

Заключение

Наши результаты подтверждают существование связи между «р-подобными» звуками и тактильным ощущением шероховатости, но показывают, что эта ассоциация шире, чем предполагалось изначально. Она не ограничивается альвеолярной трелью, а распространяется на все ротические звуки.

«Акустическая шероховатость, характерная для трелей, не может быть единственным объяснением этой связи. Необходимы дальнейшие исследования, включая исторический и экспериментальный анализ»

Это открытие требует пересмотра теоретических моделей звукового символизма и учета более широкого спектра акустических и когнитивных факторов.