Интересное сегодня

Как определить, что у вашего партнёра безопасный тип привяза...

Как понять, что у вашего партнёра безопасный тип привязанности Определить, обладает ли ваш партнёр б...

Медиамногозадачность в онлайн-исследованиях: распространенно...

Введение в проблему медиамногозадачности Интерпретация результатов когнитивных исследований часто ос...

Интеграция шероховатости между пальцами в пределах одной рук...

Введение Ощущение текстуры обычно включает скольжение пальцев по поверхности или трение между больши...

Как медитация осознанности меняет структуру мозга: исследова...

Влияние медитации осознанности на структуру мозгаИсследование, проведённое Бриттой Хёльцель и её кол...

Analysis of Unsafe Behavior of Miners through Group Dynamics...

Сложность небезопасного поведения горняков Добыча угля считается высоко рисковой отраслью, а небезоп...

Кардинальные черты личности: что это и как они влияют на пов...

Что такое кардинальные черты личности? Кардинальные черты — это редкие, всеобъемлющие характеристики...

Поведенческие спектры у детей и подростков: внутренние и внешние проблемы

Изучение психопатологии у детей и подростков значительно продвинулось благодаря категоризации проблемного поведения на два широких спектра: внутренние (internalizing) и внешние (externalizing) [1, 2]. Внутренние проблемы характеризуются симптомами, направленными внутрь, такими как тревога и депрессия. Они часто ассоциируются с социальной изоляцией и низкой самооценкой [3]. Внешние же проблемы проявляются вовне в виде агрессии, нарушения правил или делинквентного поведения. Эти проявления могут существенно влиять на межличностное функционирование ребенка и его адаптацию в школе [4, 5].

Половые различия во внутренних проблемах

Эпидемиологические исследования последовательно показывают, что половые различия во внутренних расстройствах, таких как тревога и депрессия, начинают проявляться в конце детского и в подростковом возрасте [6, 7]. Предполагается, что эти различия возникают в результате сочетания биологических факторов (например, гормональные изменения в период полового созревания) и социокультурных факторов (например, гендерные роли и ожидания) [8, 9, 10, 11]. Тем не менее, точное время возникновения этих половых различий остается предметом дискуссий, а полученные результаты часто бывают противоречивыми.

Половые различия во внешних проблемах

Внешние проблемы чаще сообщаются у мальчиков, чем у девочек, особенно в детстве [4, 5]. Биологические влияния, такие как уровень тестостерона, взаимодействуют с контекстом окружающей среды, включая социальные ожидания в отношении агрессии и маскулинности [12, 13, 14]. Хотя более ранняя литература подчеркивала стабильное преобладание мальчиков, недавние исследования предполагают, что меняющиеся культурные нормы могут влиять на эти траектории [15, 16].

Роль Child Behavior Checklist (CBCL)

Опросник Child Behavior Checklist (CBCL/6–18) является широко используемым инструментом, основанным на отчетах родителей. Он предназначен для оценки поведенческого и эмоционального функционирования ребенка в различных условиях [1]. Его отдельные шкалы для внутренних и внешних проблем позволяют исследователям с большей точностью изучать возрастные и половые закономерности [17, 18, 19]. Предыдущие работы были посвящены анализу подшкал CBCL, таких как агрессия против нарушения правил и тревожность/депрессия против замкнутости/депрессии. Некоторые данные свидетельствуют о наличии различных возрастных и гендерных траекторий. Однако результаты остаются противоречивыми, и относительно мало исследований применяли современные статистические методы (например, регионы значимости Джонсона-Неймана) для прояснения этих закономерностей у клинически отобранных детей.

Обоснование выборки детей с тревогой

Дети, направленные на лечение тревожных расстройств, предоставляют уникальную возможность для изучения внутренних и внешних проблем поведения. Тревога часто сопутствует обоим спектрам поведения, но контекст направления может искажать то, как проявляются проблемы. Например, некоторые внешние поведенческие проявления могут быть недостаточно распознаны у тревожных детей, в то время как внутренние симптомы могут быть более выражены по сравнению с выборками из общей популяции [20, 21]. Фокусируясь на группе детей, направленных по поводу тревоги, данное исследование предоставляет клинически значимые сведения о возрастных половых различиях, которые могут быть скрыты в исследованиях общей популяции.

Цели настоящего исследования

Цель данного исследования заключалась в изучении того, как пол модерирует взаимосвязь между возрастом и внутренними/внешними поведенческими проблемами в большой выборке детей с тревогой, используя CBCL. Проясняя возрастные особенности гендерных различий в поведении, мы стремимся уточнить понимание траекторий психопатологии и информировать о мерах вмешательства, адаптированных к возрасту и полу в клинических условиях.

Методы

Участники

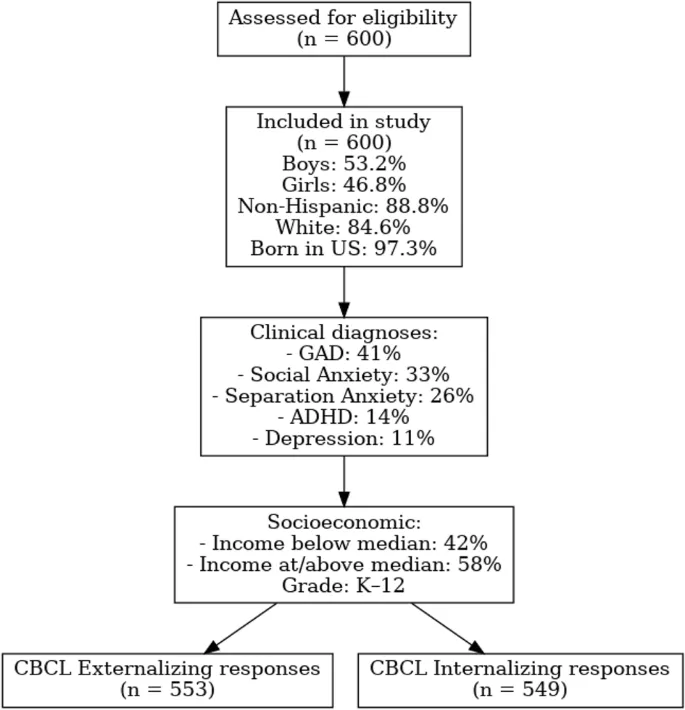

В исследовании приняли участие 600 детей в возрасте от 6 до 17 лет (средний возраст M = 11,2, стандартное отклонение SD = 3,1), направленных вместе со своими матерями в специализированную детскую клинику по лечению тревожных расстройств на северо-востоке США в период с 2013 по 2021 год. Участники проходили скрининг на соответствие критериям в рамках четырех исследований, одобренных Комитетом по этике (Institutional Review Board – IRB), которые имели пересекающиеся каналы привлечения. Критерии включения для всех исследований требовали: (а) основного направления для оценки тревожного расстройства; (б) возраста от 6 до 17 лет; и (в) доступности родителя для проведения оценки. Критерии исключения включали интеллектуальную недостаточность (IQ < 70), анамнез психоза или неврологические состояния, которые могли бы помешать достоверной оценке.

Окончательная выборка состояла из 53,2% мальчиков и 46,8% девочек. Большинство участников были неиспаноязычными (88,8%) и белыми (84,6%), 97,3% родились в США. Семьи представляли различные социально-экономические группы: 42% сообщили о доходе домохозяйства ниже медианного по штату, а 58% – на уровне медианного или выше. Клиническая выборка включала детей с генерализованным тревожным расстройством (41%), социальной фобией (33%), сепарационной тревожностью (26%) и другими сопутствующими состояниями, такими как СДВГ (14%) и депрессивные расстройства (11%). Уровень обучения варьировался от детского сада до 12-го класса.

Процедура

При первичном приеме участники проходили стандартизированные диагностические интервью (например, ADISC/P) и психологическое тестирование для подтверждения диагноза тревожных расстройств. Родители заполняли опросники, включая CBCL/6–18. Последующие оценки проводились ежегодно в рамках четырех родительских исследований. Все процедуры соответствовали этическим стандартам Комитета по этике Йельского университета, и было получено информированное согласие от опекунов и детей.

Меры

Child Behavior Checklist (CBCL/6–18)

CBCL/6–18 [1] – это стандартизированный опросник для родителей, предназначенный для оценки поведенческого и эмоционального функционирования детей. Он предоставляет широкополосные шкалы для внутренних проблем (замкнутость/депрессия, соматические жалобы, тревожность/депрессия) и внешних проблем (нарушение правил, агрессивное поведение), а также синдромные шкалы и шкалы компетентности.

Внутренняя согласованность в нашей выборке была высокой: коэффициент альфа Кронбаха (Cronbach’s α) составил 0,89 для шкал проблем и 0,82 для шкал компетентности, что соответствует опубликованным оценкам надежности [17].

Статистический анализ

Мы проверили, варьируется ли связь между возрастом и оценками по CBCL в зависимости от пола, используя модели модерации. Регрессионные модели наименьших квадратов с членом взаимодействия (возраст × пол) оценивались с использованием макроса PROCESS Хейса (модель 1) в SPSS версии 26. Возраст был центрирован относительно среднего перед анализом, а пол кодировался (0 = мужчина, 1 = женщина). Сообщались как нестандартизированные (b), так и стандартизированные (β) коэффициенты. Эффекты взаимодействия исследовались с использованием метода Джонсона-Неймана, который определяет диапазон значений модератора (т.е. возрастов), при которых половые различия статистически значимы.

Пропущенные данные (< 5% по переменным) обрабатывались методом попарного удаления. Исследовались ковариаты (раса/этническая принадлежность, социально-экономический статус, сопутствующие заболевания), но они существенно не изменили результаты, и окончательные модели представлены без ковариат для ясности.

Все анализы использовали порог значимости α = 0,05. Предположения моделей были проверены и выполнены: остатки имели приблизительно нормальное распределение, поддерживалась гомоскедастичность, линейность была адекватной, и мультиколлинеарность не была обнаружена (все VIF < 2).

Результаты

Общая модель модерации выявила значимые эффекты для обеих областей: F_externalizing (3, 549) = 6,0081, p < 0,001 и F_internalizing (3, 545) = 9,1401, p < 0,001. Это означает, что влияние возраста в прогнозировании каждой из этих областей не является независимым от пола. Общий эффект взаимодействия был значимым для обоих исходов: B_internalizing = 0,5313 (95% доверительный интервал CI = 0,022–1,041) и B_externalizing = 0,5521 (95% CI = 0,077–1,027). Иными словами, при наличии найденного взаимодействия мы не можем независимо оценить основное влияние возраста и пола, поскольку эффекты возраста на поведение зависят от конкретных возрастов.

Общие модели модерации показали значимые взаимодействия возраста и пола как для внутренних, так и для внешних поведенческих проблем. Для внутренних проблем девочки набирали значительно больше баллов, чем мальчики, начиная примерно с 10,4 лет и до 17,0 лет. Для внешних проблем мальчики набирали значительно больше баллов, чем девочки, в возрасте от 6,0 до 9,7 лет; после этого периода половые различия больше не были статистически значимыми. Эти возрастные окна обобщены в Таблицах 1 и 2. Полные оценки условных эффектов Джонсона-Неймана по всему возрастному диапазону представлены в Дополнительных таблицах S1–S2.

| Возраст (примерный) | Различия между полами (девочки > мальчики) | Статистическая значимость |

|---|---|---|

| 6.0 | -0.15 | p > 0.05 |

| 8.0 | 0.20 | p > 0.05 |

| 10.0 | 0.55 | p < 0.05 |

| 10.4 | 0.61 | p < 0.05 |

| 12.0 | 0.85 | p < 0.01 |

| 14.0 | 1.17 | p < 0.001 |

| 17.0 | 1.60 | p < 0.001 |

| Возраст (примерный) | Различия между полами (мальчики > девочки) | Статистическая значимость |

|---|---|---|

| 6.0 | 0.30 | p < 0.05 |

| 7.0 | 0.25 | p < 0.05 |

| 8.0 | 0.18 | p > 0.05 |

| 9.7 | 0.05 | p > 0.05 |

| 11.0 | -0.05 | p > 0.05 |

| 14.0 | -0.20 | p > 0.05 |

| 17.0 | -0.35 | p > 0.05 |

Обсуждение

Данное исследование способствует углублению понимания того, как пол модерирует возрастные проявления внутренних и внешних поведенческих проблем в выборке детей с тревогой. В соответствии с предыдущей литературой, наши результаты предполагают, что мальчики демонстрируют более высокие уровни внешних поведенческих проблем в раннем и среднем детстве, особенно до 10 лет [4, 22]. Однако эта закономерность не сохранялась на более поздних возрастных этапах, что указывает на то, что траектория внешних поведенческих проблем более сложна, чем предполагалось ранее. У девочек результаты указывали на относительное увеличение внутренних поведенческих проблем после 10 лет, что частично соответствует, но и отличается от предыдущих исследований, проведенных в выборках из общей или неклинической популяции [11, 23].

Одним из отличительных вкладов данного исследования является фокус на выборке детей с тревогой, что может объяснить определенные отклонения от предыдущих результатов. Тревожные расстройства тесно связаны с внутренней симптоматикой, и повышенные исходные уровни тревоги в этой группе могут замедлять или изменять типичные гендерные закономерности, описанные в эпидемиологических исследованиях [20, 24]. Наши результаты предполагают, что различия между мальчиками и девочками во внутренних поведенческих проблемах могут возникать позже в клинических популяциях по сравнению с неклиническими выборками, подчеркивая важность учета контекста при интерпретации возрастных тенденций.

Наблюдаемые возрастные сдвиги согласуются с продольными данными, показывающими, что агрессия и нарушение правил более распространены среди младших мальчиков, в то время как внутренние симптомы, такие как тревога и депрессия, становятся более выраженными у девочек в подростковом возрасте [7, 22]. В нашей выборке внешние поведенческие проблемы снижались у мальчиков с возрастом, тогда как внутренние проблемы увеличивались у девочек после полового созревания. Это соответствует моделям развития, которые подчеркивают период полового созревания как критический поворотный момент, когда биологические, психологические и социальные факторы сходятся, формируя траектории психического здоровья [8, 9, 10].

Последствия этих выводов значительны как для клинической, так и для образовательной практики. В клинической практике вмешательства могут нуждаться в адаптации по возрасту и полу. Младшие мальчики могут получить наибольшую пользу от ранних стратегий поведенческой регуляции и родительско-ориентированных вмешательств, в то время как девочки-подростки могут нуждаться в поддержке для преодоления внутренних симптомов, таких как тревога и депрессия. В образовательных учреждениях осведомленность об этих различных возрастных траекториях может информировать дифференцированные стратегии для содействия психическому здоровью и социально-эмоциональному обучению. Как подчеркивается в отчете Столтенберга [15], признание гендерно-специфических поведенческих закономерностей имеет решающее значение для снижения неравенства и содействия инклюзивности.

Биологические и социокультурные факторы

Следует также учитывать биологические основы этих возрастных различий. Гормональные изменения в период полового созревания были хорошо задокументированы в связи с появлением внутренних симптомов, особенно у девочек [8, 9]. Нейроразвивающиеся процессы, такие как созревание префронтальной коры, могут способствовать снижению внешних поведенческих проблем у мальчиков, улучшая самоконтроль и снижая склонность к риску [25]. В то же время системы нейромедиаторов и физиологические реакции на стресс могут играть роль в повышенной уязвимости девочек-подростков к внутренним расстройствам [5].

Культурные и социальные факторы остаются одинаково важными в формировании этих тенденций. Снижение внешних поведенческих проблем у мальчиков может отражать более широкие культурные сдвиги в ожиданиях, касающихся маскулинности и выражения агрессии [14]. У девочек увеличение внутренних симптомов после 10 лет может быть связано с усилением академических требований, ожиданиями сверстников и социальным сравнением, которые обостряются в подростковом возрасте [26]. Процессы гендерной социализации могут дополнительно усиливать эти закономерности: девочек часто поощряют к рефлексии и развитию отношений, что может способствовать усилению внутренних симптомов, в то время как мальчиков менее социально поощряют к выражению уязвимости, что может приводить к снижению явных внешних поведенческих проблем, но без параллельного увеличения внутренних симптомов [27, 28].

Школьная среда также может играть критическую роль в закреплении гендерно-ориентированных моделей поведения. Переход в среднюю школу был определен как период, когда гендерная динамика становится более выраженной и может усугублять стереотипное поведение [29]. Таким образом, образовательные системы, которые непреднамеренно воспроизводят гендерные нормы, могут способствовать наблюдаемым нами расходящимся поведенческим траекториям.

Ограничения исследования

Несмотря на эти достижения, следует признать ряд ограничений. Во-первых, наша зависимость от пола, присвоенного при рождении, ограничивает возможность уловить влияние гендерной идентичности и самовыражения, которые все чаще признаются важными для понимания возрастной психопатологии [30, 31]. Будущие исследования должны включать более тонкие меры гендера, чтобы лучше отражать индивидуальный опыт. Во-вторых, хотя наша выборка была относительно большой и хорошо охарактеризованной клинически, она была взята из специализированной детской клиники на северо-востоке США, что может ограничивать ее обобщаемость на более широкие популяции. В-третьих, несмотря на то, что участники наблюдались продольно, настоящие анализы носили кросс-секционный характер, что ограничивает выводы о траекториях во времени. Наконец, наша зависимость от данных, предоставленных родителями, может вносить погрешность, поскольку восприятие родителей не всегда может совпадать с самоотчетами детей или объективными оценками. Мультиинформационные подходы, сочетающие отчеты родителей, учителей и детей, обеспечили бы более полное представление.

Заключение

В заключение, пол и возраст совместно формировали проявления внутренних и внешних проблем поведения в выборке детей с тревогой. Мальчики демонстрировали больше внешних проблем в раннем детстве, в то время как девочки проявляли больше внутренних проблем с конца детского возраста и далее. Эти возрастные закономерности подчеркивают важность учета гендерно-специфических путей как в исследованиях, так и на практике. Будущие работы должны использовать продольные, мультиинформационные и гендерно-инклюзивные подходы для лучшего картирования траекторий проблем поведения и информирования о целенаправленных вмешательствах для детей и подростков с тревожными расстройствами.