Интересное сегодня

Критический анализ лечения расстройств пищевого поведения: и...

Введение Почти 50 лет феминистские исследователи (Бордо, Гремийон, Орбах, Райс) критикуют пробелы и ...

Как инвестировать в брак: 6 проверенных способов

Успешный брак — это путешествие, а не пункт назначения. Как и любое значимое путешествие, он требует...

Как выбраться из зоны дружбы: Руководство по навигации в сло...

Что такое зона дружбы? Зона дружбы — это метафорическое состояние, где один человек желает романтиче...

Загрязнение воздуха и деменция: как качество воздуха влияет ...

Загрязнение воздуха как фактор риска деменции По мере старения поколения бэби-бумеров и общего старе...

Как конгруэнтность мимики и поведения влияет на память и соц...

Влияние конгруэнтности на социальную память Различные типы информации о социальных объектах использу...

Как эффективно работать в мультикультурной команде: советы и...

Глобализация и мультикультурные рабочие места Наши рабочие места и характер работы становятся все бо...

Ментализация и диссоциация после неблагоприятных детских переживаний

Нарушение способности к ментализации может негативно сказываться на стратегиях совладания со стрессом, регуляции аффекта и стресса. Влияние ослабленной ментализации на диссоциацию у пациентов с неблагоприятными детскими переживаниями (НДП) может иметь важное значение для разработки стратегий лечения. Целью данного исследования являлась оценка взаимосвязи между НДП, ментализацией и диссоциацией у взрослых индивидуумов.

Методология исследования

В исследовании приняли участие шестьдесят семь пациентов с НДП, которые заполнили следующие опросники:

- Mentalization Questionnaire (MZQ): Опросник для оценки самооценки уровня ментализации.

- Essener Trauma Inventory (ETI): Инвентарь для оценки посттравматических симптомов.

- Brief Symptom Inventory18 (BSI18): Краткий опросник симптомов для оценки психологического дистресса.

Для проверки того, является ли ментализация медиатором взаимосвязи между НДП и диссоциацией, был использован инструмент SPSS PROCESS macro.

Описание используемых инструментов

Essener Trauma Inventory (ETI)

Essener Trauma Inventory (ETI) — это опросник, предназначенный для скрининга и оценки посттравматических симптомов, включая симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Шкала состоит из 18 пунктов, оцениваемых по 4-балльной шкале Ликерта (от "совсем нет" до "очень часто"). Оценка более 16 по общей шкале ETI указывает на заметный уровень дистресса, а значения более 27 — на клинически значимый уровень симптомов ПТСР. Была отмечена хорошая внутренняя согласованность и валидность как для общей шкалы, так и для четырех субшкал. В нашей выборке была обнаружена отличная внутренняя согласованность (α = 0.93) для общей шкалы ETI.

Brief Symptom Inventory (BSI)

Brief Symptom Inventory (BSI) — краткий опросник симптомов, используемый для оценки психологического дистресса. Он состоит из 18 пунктов, оцениваемых по 4-балльной шкале Ликерта (от "совсем нет" до "очень часто"). Возможен расчет общей оценки и трех оценок по субшкалам (депрессия, тревожность, соматизация). Были сообщены хорошие показатели надежности и валидности для субшкал и общей оценки. В нашей выборке была обнаружена отличная внутренняя согласованность для общей оценки BSI (α = 0.92), а также для субшкал тревожности (α = 0.80) и депрессии (α = 0.85).

Mentalization Questionnaire (MZQ)

Mentalization Questionnaire (MZQ) — валидированная немецкая версия опросника ментализации, использованная для оценки самооценки участниками уровня ментализации. Он состоит из 15 пунктов, оцениваемых по 5-балльной шкале Ликерта (от "полностью не согласен" до "полностью согласен"). Может быть рассчитана общая оценка, при этом более высокие баллы указывают на устойчивую ментализацию, а более низкие — на нарушенную. Были сообщены хорошие показатели внутренней согласованности и валидности для общей оценки MZQ. В нашей выборке была отмечена хорошая внутренняя согласованность для общей оценки MZQ (α = 0.84).

Статистическая процедура

Характеристики выборки и распределение ментализации представлены описательной статистикой. Различия в ментализации и травмо-связанных симптомах (субшкалы ETI) между пациентами с НДП и без них исследовались с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок. Ассоциации ментализации с диссоциацией, травмо-связанными симптомами (субшкалы ETI) и психологическим дистрессом (субшкалы BSI) оценивались путем расчета коэффициентов корреляции Пирсона. Размер эффекта r > 0.1 и d > 0.2 считался малым, тогда как r > 0.3 и d > 0.5 указывал на средний, а r > 0.5 и d > 0.8 — на большой эффект соответственно.

Для проверки того, является ли ментализация медиатором ассоциации между НДП и диссоциацией, использовался инструмент SPSS PROCESS macro, основанный на методе медиации с 10 000 бутстрэп-доверительных интервалов (CI) с коррекцией смещения 95%, как рекомендовано Хейсом. В этом подходе непрямой эффект (т.е. медиация) является статистически значимым, если бутстрэп-доверительный интервал 95% не включает значение ноль. Прямые и непрямые эффекты представлены в виде стандартизированных коэффициентов. R² представляет объясненную дисперсию переменной и выражается в процентных значениях. Предварительные расчеты размера выборки показали, что выборка из n = 68 пациентов должна быть достаточно большой для выявления ассоциаций среднего размера эффекта (f² = 0.15; α = 0.05; 1 − β = 0.8) в модели множественной регрессии с двумя предикторами. Расчеты размера выборки проводились с помощью G*Power (v3.1), а статистический анализ — с помощью IBM SPSS (v22.0). Значения p < 0.05 считались статистически значимыми.

Средний возраст участников составлял 48.5 лет, большинство составляли женщины (76.1%), проживающие с партнером или семьей (62.7%), причем примерно две трети выборки имели детей.

Ассоциация ментализации с НДП, диссоциацией, симптомами ПТСР и психологическим дистрессом

Среди включенных пациентов 37 пациентов (55.2%) не сообщали о НДП, тогда как оставшиеся 30 (43.3%) сообщили об одной или нескольких формах НДП. Средний балл по шкале НДП составил 2.0 (SD = 2.5), а средний общий балл по MZQ составил 3.8 балла (SD = 0.7). Что касается диссоциации, то средний балл в выборке составил 3.0 (SD = 3.6).

Пациенты с НДП демонстрировали значительно сниженную способность к ментализации с большим размером эффекта (4.1 против 3.4 балла; t = 4.2; p < 0.001; d = 1.05) и более высокие баллы диссоциации со средним размером эффекта (4.4 против 1.8 балла; t = 3.0; p = 0.005; d = 0.75).

Ментализация и диссоциация были высоко и значимо коррелированы с большим размером эффекта (r = -0.70, p < 0.001). Кроме того, были выявлены значимые ассоциации с большими размерами эффекта между ментализацией и всеми тремя субшкалами ПТСР (интрузия: r = -0.53; избегание: r = -0.70; гипервозбуждение: r = -0.60; все p < 0.001), а также с депрессией (r = -0.64; p < 0.001) и тревогой (r = -0.64; P < 0.001). Ассоциация ментализации и соматизации также была статистически значимой со средним размером эффекта (r = -0.46, p < 0.001).

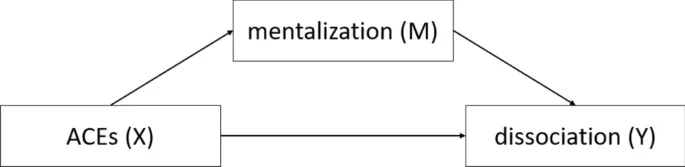

Ментализация как медиатор между НДП и диссоциацией

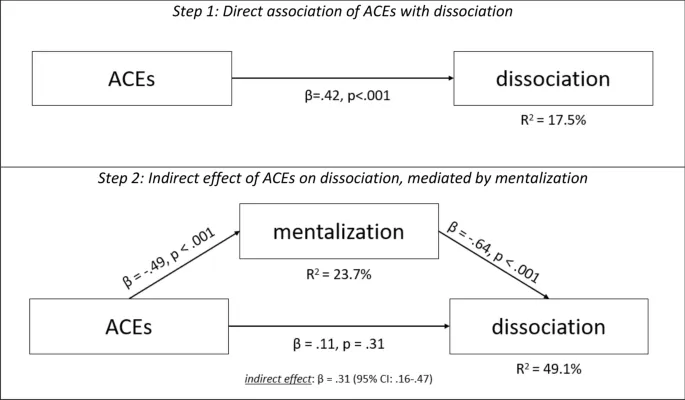

Для проверки ассоциации между НДП, ментализацией и диссоциацией был проведен анализ медиации. На первом этапе была проверена прямая ассоциация НДП с диссоциацией. НДП были значимо ассоциированы с диссоциацией (β = 0.42, p < 0.001) и предсказывали 17.5% ее вариативности.

На втором этапе ментализация была добавлена в модель в качестве медиатора между НДП и диссоциацией. Более высокие значения НДП были связаны с более низкими показателями ментализации (β = -0.49, p < 0.001) и предсказывали 23.7% ее вариативности. В то время как ментализация была значительно ассоциирована с диссоциацией (β = -0.64, p < 0.001), ассоциация НДП с диссоциацией больше не была значимой (β = 0.11, p = 0.31), а непрямой эффект был статистически значимым (β = 0.32, 95% CI 0.16–0.47). Объясненная вариативность диссоциации заметно увеличилась до 49.1%, когда ментализация была включена в качестве медиатора в модель. Таким образом, данные указывали на то, что ассоциация НДП с диссоциацией полностью опосредовалась ментализацией. См. также Рис. 2.

Обсуждение

Целью нашего исследования была оценка взаимосвязи между НДП, ментализацией и диссоциацией у взрослых индивидуумов. В нашей выборке была выявлена четкая ассоциация НДП с диссоциативными симптомами. Однако прямая ассоциация НДП с диссоциацией больше не была статистически значимой, когда ментализация была добавлена в модель в качестве медиатора указанной взаимосвязи.

В соответствии с предыдущими литературными данными, мы обнаружили значимую ассоциацию между диссоциативными симптомами и ментализацией, что можно рассматривать как дисфункциональный процесс адаптации к травмирующей среде, с нарушением биоповеденческих механизмов, связанных с самосознанием и идентичностью. Дисфункциональные и дезадаптивные стратегии совладания влияют на реакцию на стресс, приводя к так называемым стресс-зависимым изменениям от явного к неявному процессу ментализации. Стресс-зависимое переключение с явной на неявную ментализацию происходит, когда стратегии совладания перестают быть достаточными для регуляции личного стрессового возбуждения во взаимодействии с системой привязанности.

С точки зрения теории ментализации, типичная эмоциональная регуляция у пациентов с пограничным расстройством личности рассматривается как несовершенный баланс между когнитивными и аффективными полюсами, а также между явной и неявной ментализацией. Понимание индивидуумом последствий дисфункционального поведения для себя и других ограничено. В случае межличностного стресса более функциональным было бы наличие у индивидуумов контролируемой и когнитивной ментализации (явной). Согласно психодинамической теории, пациент с более низким уровнем функционирования личности, основанным на дезадаптивном раннем опыте привязанности, демонстрирует усиление симптомов и более низкий терапевтический отклик. Широкий спектр исследований показывает, что НДП могут рассматриваться как трансназологический фактор, имеющий значение при различных эмоциональных и функциональных расстройствах и проблемах. Травматический опыт играет ключевую роль в регуляции дистресса на основе системы привязанности с последующими проблемами в ментализации. Социально обусловленная реакция на стресс может усиливать связь между диссоциацией и ментализацией у пациентов с небезопасной привязанностью. Эта теория подкрепляется недавним исследованием, показавшим, что небезопасная привязанность в сочетании с более низкой ментализацией опосредовала связь между детскими травмами и симптомами ПТСР у взрослых, переживших пренебрежение и насилие в детстве. Раннее жестокое обращение может увеличить риск развития небезопасной привязанности с долгосрочными последствиями. Считается, что развитие ментализации стимулируется безопасными отношениями привязанности посредством процесса конгруэнтного зеркалирования аффектов и субъективных эмоциональных переживаний ребенка. Это ментальное представление важно для стратегий регуляции стресса и общения с самим собой и с другим. Шарп и коллеги описывают социально-когнитивную модель ПТСР и небезопасной привязанности с нарушенными способностями к ментализации, опосредующей ассоциации с диссоциативными переживаниями. Диссоциативные ментальные представления, порожденные детской травмой, могут рассматриваться как дисфункциональная адаптивная функция для минимизации страха стыда и вины. Способность к ментализации может привести к смягчению этой социально-когнитивной модели ПТСР и диссоциативных переживаний. Социально встроенная ментализация может влиять на важные аспекты индивидуального функционирования.

Наши данные также демонстрируют, что снижение ментализации было связано с повышенной депрессией, тревогой и соматизацией, а также с симптомами ПТСР (избегание, гипервозбуждение, интрузии). Депрессия и депрессивные симптомы с нарушениями межличностно передаваемой информации могут быть тесно связаны со способностями к ментализации, основанными на развитии привязанности и социальных отношений. Несколько эмпирических исследований сообщили об ассоциациях, связывающих изменения в межличностном функционировании и безопасности привязанности с изменениями в депрессивных симптомах. Ранние развития эпигенетических модификаций экспрессии генов влияют на поведенческие и эмоциональные паттерны у пациентов с депрессивными симптомами. Этот биоповеденческий механизм, связанный с проблемами самосознания и идентичности, должен быть частью социальных когнитивных методов лечения. Межличностная терапия, направленная на помощь пациентам в установлении или возобновлении социальных контактов и социальной поддержки, может выиграть от лучшей ментализации. Ментализация с ее связями с теорией привязанности предлагает возможности для понимания динамики депрессии в отношении различий в тяжести и течении заболевания. Функциональные области, которые часто нарушены у пациентов с НДП, включают личностное функционирование, аффективные, когнитивные и саморегулирующие ресурсы, а также качество представления о себе и других. Эти функциональные области важны для динамического взаимодействия значимых отношений.

Соматизация — это психологический стресс, вызванный восприятием физических дисфункций, с акцентом на телесные симптомы и сильной автономной медиацией. Субъективное восприятие, мысли, эмоции и поведение, связанные с индивидуальным соматическим состоянием, иногда клинически более важны, чем медицинский диагноз. Особый вес для восприятия пациентами имеет когнитивная способность или компетентность, связанная с телом, обоснованная с нейробиологической и медицинской точек зрения. Интероцептивное осознание и сознательная саморегуляция, связанная с телом, представляются основной функцией, которая может служить у пациентов с НДП важным гомеостатическим/аллостатическим контролем. Субъективные представления о болезни определяют поведение совладания и, следовательно, исход заболевания. Таким образом, соматизацию можно рассматривать как основной фактор, способствующий более высокому восприятию, сообщению о симптомах, использованию медицинских услуг, стойкости симптомов и негативному исходу лечения.

Внутренне усвоенные травматические ранние переживания (как это часто бывает при НДП) могут привести к соответствующим рабочим моделям и препятствиям в функциональной регуляции эмоций с меньшей гибкостью и более адаптивными паттернами личности. Чрезмерный контроль эмоций, как при диссоциативном подтипе ПТСР, требует эффективного лечения, такого как развитие ментализации с нисходящей регуляцией и укрепление способности индивидуума чувствовать и одновременно размышлять о своих чувствах.

Нарушенная ментализация у лиц с посттравматическими симптомами связана с большим психологическим дистрессом и более высоким восприятием симптомов. Аналогично, лица с НДП и небезопасным стилем привязанности демонстрируют больший психологический стресс и более высокую нагрузку симптомами. Модуляция первичных аффективных состояний в когнитивно-аффективные ключевые особенности нарушается травмой привязанности, что приводит к нарушениям способности к саморегуляции и способности к доступу к адаптивному функционированию социальных воображений в отношении интерсубъективного "Я". Понимание моего внутреннего мира и мира другого с помощью ментализирующих способностей может способствовать пониманию психологической устойчивости.

Мы по сути привязаны к тому, кем мы себя считаем. Образы, которые мы создаем о себе, характеризуют то, кем мы являемся.

Сильные и слабые стороны исследования

Настоящее исследование имеет ряд сильных сторон и ограничений. Основным ограничением является ограниченный размер выборки. Несмотря на то, что расчеты размера выборки показали, что выборка имела достаточную мощность для выявления средних размеров эффекта и результаты указывали на положительные выводы, результаты следует интерпретировать с осторожностью в отношении возможного сниженного разнообразия оценок шкал. Кроме того, мы не оценивали привязанность (небезопасность) в нашем исследовании. Учитывая, что предыдущие исследования показали тесную связь между НДП, привязанностью и ментализацией, привязанность может быть важным дополнительным компонентом в медиационной модели, касающейся психопатологии взрослых. Будущие исследования должны изучить роль привязанности во взаимодействии между детскими травмами, диссоциацией у взрослых и ментализацией в качестве медиатора. Насколько нам известно, это первое исследование, изучающее медиационный эффект ментализации в ассоциации между НДП и диссоциацией, что является основным сильным аспектом этого исследования. Второй сильной стороной является примененная методология исследования: в настоящем исследовании тщательные телефонные структурированные интервью проводились высококвалифицированными специалистами в области психотравматологии. Этот подход был выбран не только для повышения качества собранных данных, но и для обеспечения безопасности этой очень уязвимой группы пациентов и для оказания необходимой поддержки пострадавшим.

Заключение

Взаимосвязь между НДП и диссоциацией полностью опосредуется ментализацией; это означает, что важным прогностическим фактором диссоциации является не сам факт жестокого обращения или пренебрежения в детстве, а то, как это злоупотребление или пренебрежение повлияло на ваши способности к ментализации. Мы предполагаем, что ментализация является полезной транстеоретической и трансназологической концепцией для объяснения уязвимости к диссоциации и ее лечения.

Кроме того, это указывает на то, что раннее лечение лиц, пострадавших от НДП, с акцентом на развитие ментализации, может предотвратить развитие диссоциативных симптомов во взрослом возрасте.

Социально встроенные терапевтические стратегии с адаптивным функционированием социальных воображений в отношении интер- и интрасубъективных возможностей могут способствовать терапевтическому результату.