Интересное сегодня

Сравнение степени тяжести обсессивно-компульсивного расстрой...

Введение Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) является угнетающим психическим расстройством, ...

Численное моделирование двудиффузионного перистальтического ...

Введение Перистальтическое движение биологических жидкостей является естественным способом перемещен...

Оптимальный уровень междисциплинарного сотрудничества: как р...

Введение Современная наука increasingly relies on collaborative efforts как основной способ производ...

Исследование связи между соотношением мочевой кислоты и липо...

Введение Депрессия является одним из самых распространенных и тяжелых заболеваний в мире, привлекая ...

Психологическая гибкость во время беременности: ключ к осозн...

Почему эмоциональная гибкость во время беременности важна в будущем Вы не высыпаетесь, укачивая бес...

Как взаимодействуют пространственное и временное внимание в ...

Введение Пространственное внимание может распределяться скрыто, без движения глаз. Эндогенное (произ...

Влияние когнитивной нагрузки на консолидацию и реконсолидацию воспоминаний об угрозе

Введение

Экспериментальные исследования последовательно демонстрируют, что реактивация аверсивных (вызывающих неприязнь) воспоминаний, сопровождаемая одновременным выполнением когнитивно нагрузочного вмешательства, может изменять эти реактивированные воспоминания таким образом, что при последующем воспроизведении они становятся менее аверсивными (для мета-анализа см.1). Этот принцип используется в терапии, например, в методике десенсибилизации и переработки движением глаз (EMDR2), для работы с травматическими воспоминаниями. Популярная интерпретация этого явления заключается в том, что когнитивная нагрузка нарушает процесс реконсолидации памяти. Реконсолидация — это процесс, при котором напоминание3 может вернуть консолидированное воспоминание в лабильное (неустойчивое) состояние, после чего оно требует повторной стабилизации для сохранения4,5,6,7. Действительно, фармакологические вмешательства, применяемые в этот критический временной период (т.е. до 6 часов после реактивации; например,4,8,9), показали способность нарушать процесс реконсолидации, приводя к ослаблению реактивированного воспоминания (4, но см.10,11 для альтернативных объяснений этих результатов).

Однако лабораторные модели, применяющие эту технику, часто не соответствуют некоторым важным процедурным шагам, которые считаются необходимыми для запуска реконсолидации. Поэтому остается неясным, могут ли когнитивно нагрузочные вмешательства влиять на процесс реконсолидации аверсивных воспоминаний. В данном исследовании 78 здоровых участников (41 из которых были включены в финальный анализ) прошли установленный 3-дневный парадигм обусловливания угрозы. Два условных стимула (CS+s) были связаны с ударом током (CS+s), а один — нет (CS). На следующий день один из CS+ (CS+R), но не другой (CS+), был предъявлен в качестве напоминания. Через 10 минут участники выполняли 2-обратную задачу на рабочую память. На третий день оценивалась ретенция (сохранение) воспоминаний. Были обнаружены успешное формирование условной угрозы и ее сохранение (CS+s > CS). Однако ответы кожно-гальванической реакции (SCR) на CS+R и CS+ во время ретенции не показали статистически значимых различий. Несмотря на успешное обусловливание угрозы, широко известное когнитивно нагрузочное вмешательство не изменило процесс реконсолидации условных воспоминаний об угрозе. Эти результаты ставят под сомнение текущие представления о том, как когнитивная нагрузка может улучшить результаты психотерапии.

Реконсолидация: Сложный процесс

Реконсолидация — это сложный процесс, требующий определенных процедурных шагов для дестабилизации памяти и потенциального вмешательства в нее15. Например, исследования на животных предполагают, что после реактивации памяти молекулярные процессы, такие как синтез белка, должны происходить до полной дестабилизации памяти16,17,18,19, подобно процессу консолидации20,21. Следовательно, возможно, что дестабилизация памяти происходит не мгновенно, и когнитивно нагрузочные вмешательства, происходящие одновременно с реактивацией памяти, могут не влиять на процесс реконсолидации.

Действительно, исследования с когнитивно нагрузочными вмешательствами22,23,24,25,26 обычно не включают задержку между начальной реактивацией памяти и вмешательством для обеспечения дестабилизации памяти. Поэтому эти вмешательства могут быть неспособны повлиять на процесс реконсолидации. Кроме того, повторные напоминания, в отличие от одного короткого напоминания, показали способность запускать процесс угасания, а не реконсолидации27. Вместо изменения существующей аверсивной памяти, угасание приводит к формированию новой ингибирующей (тормозящей) памяти28. В исследованиях с вмешательствами процесс реактивации памяти обычно повторяется многократно (например,22,23,24,25,26; и для мета-анализа см.1), что, возможно, индуцирует угасание. Поэтому возможно, что когнитивно нагрузочные вмешательства, вместо того чтобы влиять на реконсолидацию, могут влиять на процесс угасания. Действительно, существуют данные, показывающие, что когнитивно нагрузочные вмешательства могут усиливать обучение угасанию у людей29,30 и мышей31.

Пробелы в понимании: Аверсивные и имплицитные воспоминания

Тем не менее, существуют данные, предполагающие, что процесс реконсолидации аверсивных воспоминаний может быть изменен с помощью когнитивно нагрузочной задачи. Несколько исследований, соблюдая вышеупомянутые процедурные шаги, сообщили как об изменениях в процессе реконсолидации аверсивных воспоминаний под воздействием когнитивно нагрузочного вмешательства, так и об их отсутствии. В двух исследованиях32,33 участники просматривали аверсивные видеоклипы, и после консолидации, через некоторое время (через 1 день32 или 3 дня33), память о клипах реактивировалась с помощью стоп-кадров. После процедуры реактивации памяти и 10-минутной задержки одна группа участников выполняла когнитивно нагрузочную компьютерную игру «Тетрис» с целью повлиять на реконсолидацию памяти о видеоклипах. В обоих исследованиях реактивация в сочетании с когнитивно нагрузочным вмешательством привела к значительно меньшему количеству навязчивых воспоминаний об аверсивных видеоклипах по сравнению с контрольными условиями. Другое исследование использовало аналогичный дизайн с применением висцеро-пространственной задачи, которая не была когнитивно нагрузочной34. Интересно, что в нем не было обнаружено снижения навязчивых воспоминаний по сравнению с контрольной группой без задачи, что подразумевает, что когнитивная нагрузка может быть ключевым аспектом в этих парадигмах.

Хотя эти исследования подчеркивают возможности (и необходимость) когнитивно нагрузочного вмешательства в уменьшении навязчивых воспоминаний, они также ограничиваются только навязчивыми воспоминаниями. Поэтому остается вопрос, могут ли когнитивно нагрузочные вмешательства влиять на реконсолидацию имплицитных (неявных) воспоминаний, таких как условная угроза.

Новое исследование: Условная угроза и когнитивная нагрузка

Недавнее исследование изучило этот вопрос, используя парадигму обусловливания угрозы35. После реактивации памяти условного стимула (CS), который ранее ассоциировался с аверсивным событием (т.е. электрическим шоком), одна группа участников выполняла эмоциональную задачу на рабочую память36. Однако авторы не обнаружили статистически значимых различий в условной реакции (измеренной с помощью кожно-гальванической реакции и страха при старте) во время ретенции между группой вмешательства и контрольной группой, которая не выполняла эмоциональную задачу на рабочую память после реактивации памяти. В отличие от более ранних исследований, которые обычно использовали неэмоциональные задачи в качестве вмешательства (например,1,22,23,24,25,26,32,33), авторы35 использовали когнитивно нагрузочное вмешательство с эмоциональными изображениями и нейтральными лицами. Поскольку предъявление эмоциональных стимулов показало увеличение активности миндалевидного тела (амигдалы)37,38,39, возможно, их задача активировала миндалевидное тело во время критической фазы рестабилизации, вместо того чтобы ингибировать его. Следовательно, эмоциональная задача на рабочую память, использованная Chalkia и коллегами35, могла не повлиять на процесс реконсолидации угрожающей памяти, зависимой от миндалевидного тела40. Это наблюдение важно, поскольку животные модели показали, что ингибирование миндалевидного тела после реактивации памяти путем блокирования синтеза белка нарушает реконсолидацию угрожающих воспоминаний4. У людей миндалевидное тело играет важную роль в различных процессах эмоциональной памяти, таких как консолидация и реконсолидация41. Более того, ингибирование миндалевидного тела является потенциальным рабочим механизмом, посредством которого когнитивная нагрузка может усиливать угасание29,42,43,44. Поэтому остается неизвестным, может ли неэмоциональная задача на рабочую память, которая систематически ингибирует миндалевидное тело43, нарушить реконсолидацию условных воспоминаний об угрозе (но см.45 для препринта).

Цель настоящего исследования

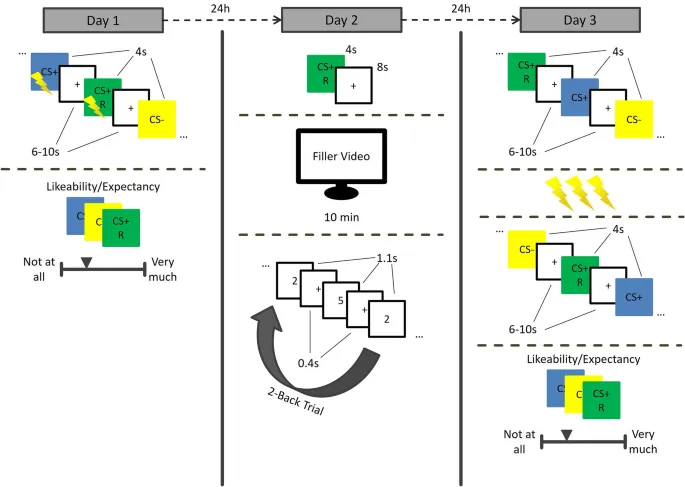

В данном исследовании мы проверили гипотезу о том, что когнитивно нагрузочная неэмоциональная задача на рабочую память после краткого напоминания о памяти будет влиять на процесс реконсолидации условных воспоминаний об угрозе. Всего 78 участников (41 включены в окончательную выборку) прошли установленный парадигм Павловского обусловливания угрозы/реактивации/ретенции в течение трех последовательных дней с интервалом в 24 часа46. Мы использовали этот парадигм, поскольку он позволяет проводить прямое сравнение с человеческими фармакологическими исследованиями и способствует трансляционной интерпретации результатов между животными и людьми, что важно, поскольку литература по реконсолидации в значительной степени построена на исследованиях животных, где обусловливание угрозы является золотым стандартом.

Мы предсказали, что реактивация условного стимула (CS+R) с последующим выполнением когнитивно нагрузочной задачи на рабочую память в пределах окна реконсолидации (10 минут после реактивации) приведет к снижению условных реакций угрозы во время ретенции днем позже, по сравнению с условным стимулом, который не был реактивирован (CS+). Кроме того, мы предсказали, что CS+R будет устойчив к восстановлению (reinstatement) по сравнению с CS+, то есть он снова вызовет более низкие условные реакции угрозы во время теста на ретенцию после восстановления. Наконец, мы ожидали, что CS+R будет оцениваться как более приятный по сравнению с CS+ в конце эксперимента.

Методы

Регистрация и этические аспекты

Исследование было предварительно зарегистрировано в системе Open Science Framework до сбора данных (https://osf.io/dt8wr/). Были незначительные отклонения от предварительной регистрации в отношении критериев исключения и статистического анализа. Мы явно указываем их в статье. Все исследовательские мероприятия были одобрены местным этическим комитетом (Ethical Reviewing Board CMO/METC [Institutional Research Review Board] ArnhemNijmegen, CMO 2014/288) и проведены в соответствии с Хельсинкской декларацией.

Участники

Здоровые добровольцы были набраны через онлайн-систему набора сотрудников Университета Радбауда. Критерии включения: возраст старше 18 лет, нормальное или скорректированное до нормального зрение, отсутствие острых психических расстройств, отсутствие кожных заболеваний, препятствующих использованию электродов, и отсутствие в анамнезе травм или операций на головном мозге. Всего 78 человек (49 женщин, 29 мужчин, возраст 18–60 лет [M = 24,73, SD = 7,05]) завершили исследование полностью, а еще три человека не продолжили исследование после первого или второго дня. Из этих 78 участников 34 были исключены после завершения исследования по одному или нескольким из следующих критериев: 1) средний SCR на один из двух CS+ был численно меньше, чем средний ответ CS− во время фазы приобретения (один CS+ ниже, чем CS: n = 29, оба CS+ ниже, чем CS: n = 5, всего: n = 34) или 2) средний ответ меньше 0,05 мкСм в ответ на не условный стимул (UCS; n = 1, но этот участник также был исключен из-за более низких SCR на один или оба CS+ по сравнению с CS). Еще три участника были исключены из-за технических ошибок. Таким образом, финальная выборка состояла из 41 участника (24 женщины, 17 мужчин, возраст 18–60 лет [M = 25,27, SD = 8,30]) в соответствии с зарегистрированным размером выборки. Согласно априорному анализу мощности с помощью G*Power47 для дизайна ANOVA с повторными измерениями, выборки из 41 участника достаточно для обнаружения эффекта малого или среднего размера (f = 0,10–0,25, уровень альфа 0,05, уровень мощности 0,80). Этот размер выборки достаточен для обнаружения эффекта, сравнимого с эффектом, найденным Picco и коллегами45. Все участники предоставили информированное согласие и получили 16 евро в качестве компенсации за участие.

Процедура

Участники проходили процедуру дифференциального обусловливания задержки угрозы46 в течение трех последовательных дней с интервалом в 24 часа в рамках внутрисубъектного дизайна. Обзор см. на рис. 1. В первый день участники приходили в лабораторию и заполняли форму информированного согласия на все исследование. Каждый день участникам давали инструкцию вымыть руки, чтобы удалить мыло или дезинфицирующее средство, и, если руки были холодными, согреть их. Затем участники проходили процедуру калибровки силы электрического шока (см. ниже). После этого участники получали инструкции и практиковались в задаче на рабочую память 2-назад, которую они должны были выполнять на следующий день. Участники получили письменные и схематические инструкции по работе с задачей (в своем темпе), затем демонстрацию того, как выглядит задача, и тренировочный блок (в фиксированном темпе). После этого участники проходили фазу приобретения парадигма обусловливания угрозы. Наконец, участники заполняли 5-балльную рейтинговую шкалу, касающуюся их ожидания шока и субъективных ощущений, связанных с привлекательностью каждого стимула.

На второй день участники выполняли фазу реактивации и 20 минут задачи на рабочую память 2-назад. На третий день участники проходили фазу ретенции, включая тест ретенции, процедуру восстановления (reinstatement) с 3 несигнализированными шоками и тест ретенции после восстановления. Наконец, участники снова заполняли 5-балльную рейтинговую шкалу, касающуюся их ожидания шока и субъективных ощущений, связанных с привлекательностью каждого стимула, аналогично первому дню. После этого участники были проинформированы о цели исследования.

Материалы

Условные стимулы

Условные стимулы (CS) состояли из трех прямоугольников синего, зеленого и желтого цветов. Два из этих стимулов использовались как CS+s и были связаны с шоком, причем один из двух служил CS+R, который реактивировался на второй день. Дополнительно один стимул использовался как CS и никогда не был связан с шоком. Назначение цветов различным типам CS было контрбалансировано между участниками.

Не условный стимул

Не условный стимул (UCS) представлял собой электрический шок, который подавался через два электрода Ag/AgCl, прикрепленных к дистальным фалангам второго и третьего пальцев левой руки. Шок подавался с помощью аппарата для электрической стимуляции MAXTENSE 2000 (BioProtech) с частотой 140 Гц и продолжительностью 200 мс. Интенсивность шока калибровалась во время стандартизированной процедуры определения силы шока29,48,49,50 и оставалась одинаковой на протяжении всего эксперимента. В этой процедуре всем участникам были нанесены пять шоков. После каждого шока участники субъективно оценивали пережитую неприятность по шкале от 1 (совсем не больно) до 5 (очень больно), на основе чего корректировалась последующая интенсивность шока, чтобы достичь интенсивности, которая была неприятной, но не болезненной. Интенсивность варьировалась в 10 шагах интенсивности между 0 и 40 В/ 0–80 мА. Средний шаг интенсивности составил M = 4,45 (SD = 1,83).

Парадигм дифференциального обусловливания задержки угрозы

Парадигм обусловливания угрозы включал фазу приобретения, фазу реактивации и фазу ретенции. Участникам было предложено выяснить связь между CS и UCS.

- Фаза приобретения состояла из 16 предъявлений каждого типа CS, что составило 48 trials всего. Стимулы предъявлялись в псевдослучайном порядке, не более трех стимулов одного типа подряд. Каждый CS (длительностью 4 с) сопровождался межстимульным интервалом (ITI), в течение которого отображался фиксирующий крест (с вариативной длительностью 6–10 с, M = 8 с). Для CS+ и CS+R шок (длительностью 200 мс) подавался через 3,8 с после начала стимула. Скорость подкрепления была установлена на уровне 37,5% для каждого CS+, что означало, что 6 из 16 предъявлений CS+ были связаны с шоком. Первое предъявление каждого CS+ всегда сопровождалось шоком для облегчения немедленного и равного обучения для обоих типов CS+29. Оставшиеся шоки были псевдослучайно распределены между первой и второй половиной фазы приобретения. Это было сделано для обеспечения равномерного распределения шоков на протяжении всей фазы приобретения.

- Фаза реактивации: CS+R предъявлялся один раз (без шока) в течение четырех секунд, за которым следовал фиксированный ITI в восемь секунд. Чтобы вмешательство попало в окно реконсолидации, участники выполняли задачу на рабочую память 2-назад после 10-минутной задержки, в течение которой они просматривали видеоклип с изображением красочных фракталов. Этот 10-минутный период ожидания соответствует другим исследованиям по реконсолидации32,33,35,46,51.

- Фаза ретенции состояла из теста ретенции, процедуры восстановления и теста ретенции после восстановления. Во время теста ретенции участникам предъявлялись все CS, но шок никогда не подавался. Все CS отображались с теми же параметрами, что и во время фазы приобретения, за исключением того, что каждый стимул предъявлялся 12 раз. Первые три trials теста ретенции всегда были тремя различными типами CS в порядке, контрбалансированном между участниками. Процедура восстановления состояла из трех несигнализированных шоков, которые предъявлялись, пока экран был черным. Интервал между шоками был установлен на десять секунд, а процедуре восстановления предшествовало и следовало десятисекундное предъявление фиксирующего креста. Во время теста ретенции после восстановления участникам снова предъявлялись все CS, но шок никогда не подавался. Процедура была аналогична тесту ретенции. Первые три trials всегда были тремя различными типами CS в порядке, контрбалансированном между участниками.

Физиологические измерения

Электродермальная активность (EDA) и частота сердечных сокращений измерялись на протяжении всего эксперимента (5000 Гц). EDA измерялась с помощью двух электродов Ag/AgCl, прикрепленных к дистальным фалангам первого и второго пальцев правой руки. Частота сердечных сокращений измерялась с помощью датчика пульса, прикрепленного к третьему пальцу правой руки. Однако эти данные собирались для целей другого исследования, посвященного индивидуальным различиям в приобретении угрозы (результаты здесь не представлены). Дополнительно, шерстяная перчатка надевалась на правую руку участника, чтобы поддерживать тепло руки во время эксперимента.

Субъективные измерения

Субъективные оценки ожидания шока и привлекательности стимула измерялись один раз в конце первого и третьего дня. Мы использовали 5-балльную рейтинговую шкалу, где значение 1 соответствовало «Совсем нет», а значение 5 — «Очень сильно». Все стимулы отображались последовательно и в случайном порядке на экране с саморегулируемой, управляемой мышью рейтинговой шкалой под ними. Для оценки ожидания шока над стимулами отображался вопрос «Насколько вы ожидаете, что этот стимул будет связан с шоком?». Затем измерялась привлекательность вопросом «Насколько вам нравится этот стимул?». Кроме того, мы также измерили личностную тревожность с помощью Инвентаря ситуативной и личностной тревожности52 и детскую травму с помощью Опросника детской травмы53, однако эти измерения также собирались для целей другого исследования, посвященного индивидуальным различиям в приобретении угрозы (результаты здесь не представлены).

Задача на рабочую память 2-назад

Для того чтобы повлиять на процесс реконсолидации после реактивации памяти, участники выполняли 20 минут задачи на рабочую память 2-назад30. Эта задача состоит из последовательного предъявления различных чисел, и задача участника — указать, совпадает ли число, отображаемое на экране в данный момент, с числом, которое было два предъявления назад. Каждое число предъявлялось в течение 0,4 с, за которым следовал ITI в 1,1 с с фиксирующим крестом. Участникам было предложено нажать на пробел, когда число на экране совпадало с числом, показанным два предъявления назад. Они могли ответить во время предъявления стимула или во время последующего фиксирующего креста, и на экране отображалось уведомление при нажатии на пробел. Однако участники не получали обратной связи о своей производительности. После 15 предъявлений стимулов участники получали десятисекундный перерыв. Было 37 блоков, что составило продолжительность около 20 минут.

Анализ данных

После даунсэмплинга (200 Гц) необработанные данные кожно-гальванической реакции (SCR) были оценены с помощью Autonomate54, реализованного в Matlab55. Здесь оценивалась амплитуда нарастания SCR. Нарастание должно было начаться между 0,5 с после начала стимула и 0,5 с после окончания стимула, с минимальным временем нарастания 0,5 с и максимальным временем нарастания 5 с после начала реакции. Подкрепленные trials были исключены из анализа. SCR из фазы приобретения были нормализованы к средней SCR шока во время фазы приобретения и преобразованы в квадратный корень. Данные SCR ретенции и ретенции после восстановления были нормализованы к средней SCR шока во время восстановления и преобразованы в квадратный корень. Несмотря на то, что в предварительной регистрации было указано иное, SCR с z-оценками выше 3 или ниже 3 не были исключены из анализа. Исключение этой процедуры не повлияло на результат и заключение. Данные анализировались с помощью Байесовских смешанных моделей в R56 с использованием пакета brms57. Пост-хок контрасты проводились с пакетом emmeans58.

Данные SCR приобретения анализировались с помощью модели, включающей тип CS (CS+, CS+R, CS) в качестве фиксированного эффекта и случайный перехват для идентификаторов участников со случайным наклоном для типа CS.

Для проверки внутрисубъектных различий в SCR по различным CS во время ретенции мы провели три модели для каждого теста ретенции отдельно (Ретенция, Ретенция после восстановления). Все модели включали тип CS (CS+, CS+R, CS) в качестве фиксированного эффекта и случайный перехват для идентификаторов участников со случайным наклоном для типа CS. Кроме того, вторая модель включала время (Первая половина, Вторая половина) в качестве фиксированного эффекта и как случайный наклон у участников для учета возможного угасания. В последней модели мы сравнили последний trial фазы приобретения (или фазы теста ретенции) с первым trial фазы теста ретенции (или фазы теста ретенции после восстановления), с аналогичной структурой случайных эффектов, как указано выше, только теперь с фазой (Приобретение, Ретенция, Ретенция после восстановления) в качестве фиксированного эффекта и случайного наклона. Поскольку мы использовали фиктивное кодирование для стимулов здесь и были заинтересованы в контрастах между всеми взаимодействиями типа CS*фазы, мы провели две отдельные модели с различным фиктивным кодированием для стимулов. Несмотря на то, что мы не регистрировали это на тот момент, мы решили добавить фиксированный эффект, указывающий, какой тип CS был показан первым во время ретенции и ретенции после восстановления. Это позволило нам контролировать возможные эффекты первичности.

Данные о привлекательности и ожидании шока анализировались с помощью модели, включающей тип CS (CS+, CS+R, CS) и день (День первый против Дня третьего) в качестве фиксированных эффектов, и случайный перехват для идентификатора участника со случайным наклоном для взаимодействия типа CS*день. Для проверки различий в оценках привлекательности и ожидания шока по типам CS мы провели модель с соответствующей субъективной оценкой в качестве зависимой переменной, типом CS в качестве фиксированного эффекта и как случайным наклоном у участников. Затем мы сравнили пост-хок контрасты.

Поскольку байесовский анализ не дает p-значений, а работает с 95% доверительными интервалами (CI), эффекты считались «статистически значимыми» в традиционном смысле, когда 95% доверительный интервал апостериорного распределения не включал ноль. В дополнение к доверительному интервалу мы также сообщаем оценку. Оценка — это среднее апостериорное распределение, которое является распределением вероятности параметров при условии данных.

Результаты

Кожно-гальванические реакции (SCR) во время приобретения

Сначала мы проверили, вызывал ли наш парадигм обусловливания угрозы условные реакции во время Приобретения. Обратите внимание, что участники, у которых не было численно более высокой реакции на оба CS+ по сравнению с CS− во время фазы приобретения, были исключены из всего анализа (см. раздел «Участники» Методов для критериев исключения).

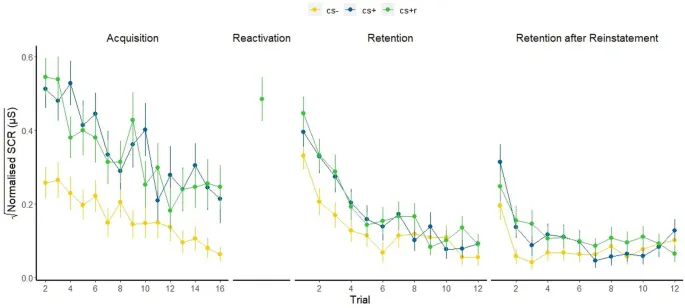

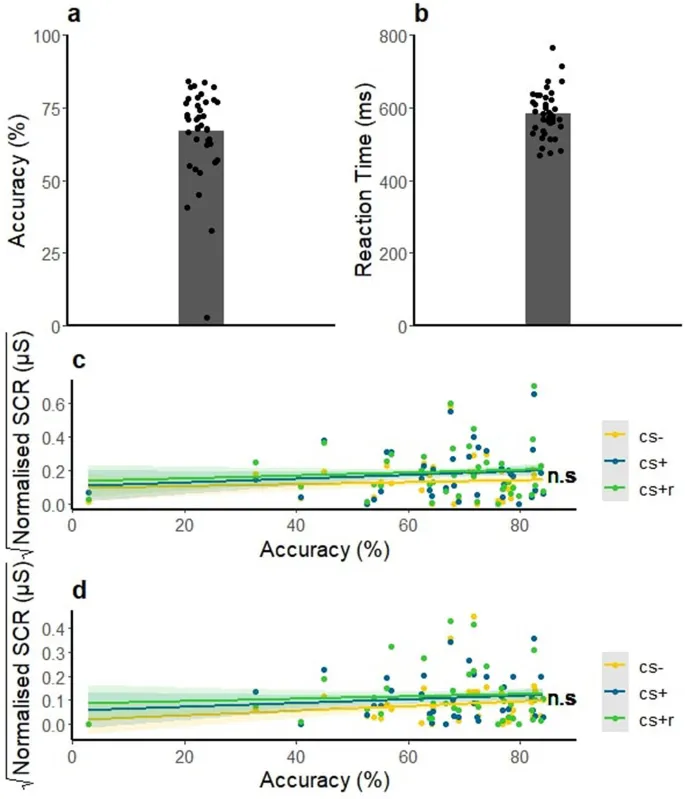

Наши результаты показывают статистически значимое различие в SCR между CS+ и CS (оценка = − 0,19, 95% CI [− 0,24; − 0,15]) и между CS+R и CS (оценка = − 0,16, 95% CI [− 0,19; − 0,11]), но статистически значимого различия между CS+R и CS+ не было (оценка = − 0,04, 95% CI [0,01; − 0,07]). Таким образом, мы обнаружили успешное приобретение условной угрозы. См. рис. 2.

Кожно-гальванические реакции (SCR) во время фазы ретенции

Далее мы проверили нашу основную гипотезу, а именно, что выполнение задачи на рабочую память 2-назад после реактивации памяти повлияет на реконсолидацию условной памяти, что приведет к снижению условной реакции во время ретенции. Во-первых, по всем trials фазы теста ретенции мы обнаружили, что SCR на CS+ (оценка = − 0,05, 95% CI [− 0,08; − 0,02]) и CS+R (оценка = − 0,06, 95% CI [− 0,1; − 0,02]) были статистически значимо выше по сравнению с SCR на CS, что указывает на наличие ретенции. Однако, вопреки нашим ожиданиям, SCR на CS+R и CS+ не показали статистически значимых различий между собой (оценка = − 0,01, 95% CI [− 0,03; 0,01]).

Во-вторых, мы сравнили SCR на типы CS в первой и второй половине теста ретенции отдельно. В первой половине SCR на CS+ (оценка = − 0,08, 95% CI [− 0,13; − 0,04]) и CS+R (оценка = − 0,09, 95% CI [− 0,13; − 0,05]) были статистически значимо выше по сравнению с SCR на CS−, но этого больше не наблюдалось во второй половине (CS+: оценка = − 0,02, 95% CI [− 0,06; 0,01], CS+R: оценка = − 0,04, 95% CI [− 0,08; 0,01]), что указывает на наличие угасания. Однако CS+ и CS+R не показали статистически значимых различий между собой в первой половине (оценка = − 0,01, 95% CI [− 0,04; 0,02]), что оставалось незначительным во второй половине (оценка = − 0,01, 95% CI [− 0,04; 0,01]).

Наконец, мы также не наблюдали статистически значимых различий в SCR от последнего trial фазы приобретения до первого trial фазы ретенции между CS+R и CS+ (оценка = − 0,04, 95% CI [− 0,12; 0,19]), что указывает на отсутствие взаимодействия. Здесь, для CS−, SCR от последнего trial фазы приобретения до первого trial фазы ретенции также не показали статистически значимых различий от CS+R (оценка = 0,07, 95% CI [− 0,06; 0,21]) и CS+ (оценка = 0,02, 95% CI [− 0,20; 0,07]). Наблюдался основной эффект части исследования (оценка = 0,21, 95% CI [0,11; 0,31]), указывающий на то, что SCR для всех типов CS увеличились от приобретения к тесту ретенции. Однако Rhats для этого анализа были выше 1,00, что указывает на проблемы с конвергенцией. Результаты следует интерпретировать с осторожностью. В совокупности эти три подхода к анализу указывают на то, что ретенция была схожей для CS+ и CS+R по сравнению с CS. См. рис. 2.

Кожно-гальванические реакции (SCR) во время ретенции после восстановления

Далее мы проверили, аналогично фазе ретенции, приведет ли выполнение задачи на рабочую память 2-назад после реактивации памяти к снижению условной реакции во время ретенции после восстановления. Во-первых, по всем trials фазы ретенции после восстановления мы обнаружили, что SCR на CS+ (оценка = − 0,03, 95% CI [− 0,05; − 0,0007]) и CS+R (оценка = − 0,03, 95% CI [− 0,06; − 0,01]) были статистически значимо выше по сравнению с SCR на CS. Опять же, вопреки нашим ожиданиям, SCR на CS+ и CS+R не показали статистически значимых различий между собой (оценка = − 0,01, 95% CI [− 0,03; 0,01]).

Во-вторых, в первой половине SCR на CS+ (оценка = − 0,07, 95% CI [− 0,10; − 0,03]) и CS+R (оценка = − 0,07, 95% CI [− 0,10; − 0,03]) были статистически значимо выше по сравнению с SCR на CS, но этого больше не наблюдалось во второй половине (CS+: оценка = 0,00, 95% CI [− 0,03; 0,03], CS+R: оценка = − 0,02, 95% CI [− 0,04; 0,01]), что указывает на наличие угасания. Однако CS+ и CS+R не показали статистически значимых различий между собой в первой половине (оценка = 0,00, 95% CI [− 0,0.3; 0,03]), что оставалось незначительным во второй половине (оценка = − 0,02, 95% CI [− 0,05; 0,02]).

Наконец, анализ взаимодействия между типом CS и Фазой выявил отсутствие статистически значимых различий в SCR от последнего trial фазы теста ретенции до первого trial фазы ретенции после восстановления между CS+R и CS+ (оценка = − 0,0.7, 95% CI [− 0,05; 0,2]). Здесь, для CS, SCR от последнего trial фазы теста ретенции до первого trial фазы ретенции после восстановления также не показали статистически значимых различий от (оценка = 0,12, 95% CI [− 0,03; 0,26]) и CS+ (оценка = 0,05, 95% CI [− 0,05; 0,17]), что указывает на отсутствие взаимодействия. Наблюдался основной эффект части исследования (оценка = 0,17, 95% CI [0,08; 0,26]), указывающий на то, что SCR на все типы CS статистически значимо увеличились от ретенции к ретенции после восстановления.

В совокупности и в соответствии с результатами теста ретенции, эти три подхода к анализу указывают на то, что ретенция после восстановления также была схожей для CS+ и CS+R по сравнению с CS. См. рис. 2.

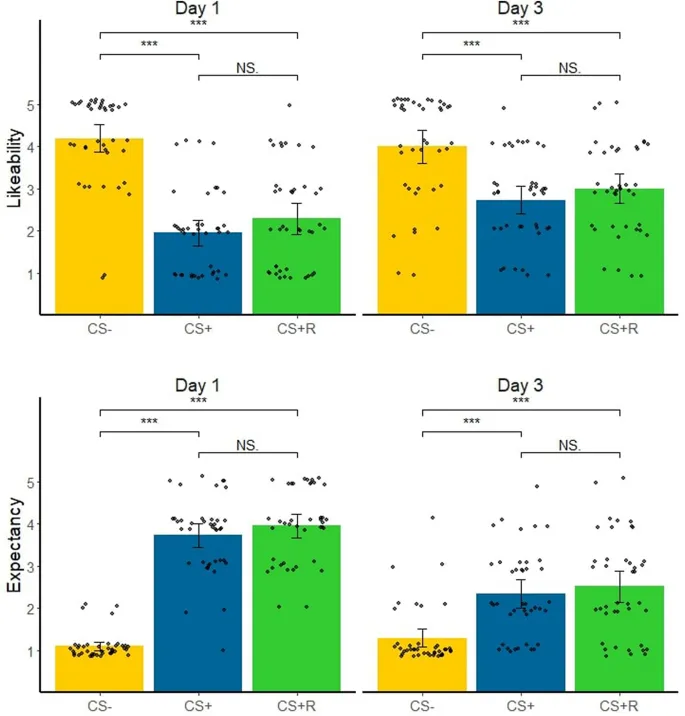

Субъективные оценки валентности и ожидания шока во время приобретения и ретенции

Далее мы проверили, приведет ли выполнение задачи на рабочую память 2-назад после реактивации памяти к снижению субъективных оценок привлекательности стимула и ожидания шока.

После фазы приобретения оценки привлекательности для CS+ (оценка = 2,24, 95% CI [1,79; 2,70]) и CS+R (оценка = 1,90, 95% CI [1,31; 2,41]) были статистически значимо ниже по сравнению с CS. Более того, оценки привлекательности для CS+ и CS+R не показали статистически значимых различий между собой (оценка = − 0,34, 95% CI [− 0,77; 0,09]). Мы обнаружили аналогичную картину в отношении ожидания шока. А именно, оценки ожидания шока для CS+ (оценка = − 0,2.63, 95% CI [− 2,94; − 2,33]) и CS+R (оценка = − 2,85, 95% CI [− 3,14; − 2,57]) были выше по сравнению с CS. Однако ожидания шока между CS+ и CS+R (оценка = − 0,22, 95% CI [− 0,06; 0,02]) не показали статистически значимых различий. Таким образом, CS+ и CS+R были одинаково неприятны после приобретения, и участники одинаково оценивали вероятность того, что CS+ или CS+R были связаны с шоком.

В то время как после ретенции после восстановления, в конце 3-го дня, привлекательность для CS+ (оценка = 1,27, 95% CI [0,79; 1,75]) и CS+R (оценка = 1,01, 95% CI [0,41; 1,52]) оставалась ниже по сравнению с CS, опять же CS+ и CS+R не показали статистически значимых различий между собой (оценка = − 0,27, 95% CI [− 0,68; 0,18]). Оценки ожидания шока для CS+ (оценка = − 1,05, 95% CI [− 1,42; − 0,63]) и CS+R (оценка = 1,22, 95% CI [− 1,58; − 0,86]) все еще были статистически значимо выше по сравнению с CS в конце 3-го дня после обеих фаз ретенции и не показали статистически значимых различий между собой (оценка = − 0,17, 95% CI [− 0,46; 0,11]).

Таким образом, в соответствии с анализом SCR, мы не обнаружили доказательств того, что выполнение задачи на рабочую память 2-назад после реактивации памяти изменило субъективные оценки привлекательности стимула или ожидания шока реактивированного условного стимула. См. рис. 3.

Описательная статистика задачи 2-назад

Наконец, мы проверили, правильно ли участники выполняли задачу 2-назад, и изучили, связаны ли индивидуальные различия в производительности с индивидуальными различиями в ретенции. Общая точность (количество попаданий минус количество ложных тревог) составила 66% (SD = 15%). Общее время реакции на правильные trials 2-назад составило 570 мс (SD = 60 мс). Для проверки того, коррелируют ли индивидуальные различия в SCR между CS+ и CS+R с индивидуальными различиями в точности, мы коррелировали разностный показатель между CS+ и CS+R во время теста ретенции и теста ретенции после восстановления с точностью выполнения задачи на рабочую память 2-назад. Корреляции Пирсона, однако, показали незначимую корреляцию между точностью и SCR в фазе теста ретенции (r = − 0,05, t = − 0,36, df = 39, p = 0,7178), а также SCR в фазе теста ретенции после восстановления (r = − 0,10, t = 0,65, df = 39, p = 0,517). Таким образом, участники могли выполнять задачу на рабочую память 2-назад, но индивидуальные различия в производительности не могли объяснить индивидуальные различия в ретенции. См. рис. 4.

Обсуждение

В данном исследовании мы стремились оценить, может ли когнитивно нагрузочная задача на рабочую память 2-назад после реактивации памяти нарушить реконсолидацию условных воспоминаний об угрозе. Наш парадигм обусловливания угрозы был успешен в вызове приобретения и ретенции условной угрозы, на что указывало увеличение SCR на оба CS+ и CS+R по сравнению с CS. Однако процедура реактивации и вмешательство задачи на рабочую память 2-назад не привели к статистически значимым различиям в ретенции как во время фазы ретенции, так и во время фазы ретенции после восстановления. Кроме того, после ретенции в конце 3-го дня, участники оценивали как CS+, так и CS+R как менее привлекательные по сравнению с CS и с похожим ожиданием шока, которое было выше по сравнению с CS. Это указывает на то, что, помимо психофизиологических условных реакций угрозы, субъективные ощущения, связанные с двумя CS+, также не изменились после вмешательства реактивации памяти и задачи на рабочую память 2-назад. Следовательно, мы не нашли доказательств того, что когнитивно нагрузочное вмешательство на рабочую память может влиять на процесс реконсолидации воспоминаний об угрозе.

Наши выводы, по-видимому, противоречат большому массиву литературы, который последовательно показывает, что реактивация аверсивных воспоминаний в сочетании с выполнением когнитивно нагрузочного вмешательства может изменять реактивированные воспоминания таким образом, что они становятся менее аверсивными при последующем воспроизведении (для мета-анализа см.1). Эти исследования показали снижение субъективно воспринимаемой эмоциональности и/или яркости воспоминаний при последующем воспроизведении25,26, снижение физиологических показателей, таких как старт23, и снижение навязчивых воспоминаний59,60. Важно отметить, что часто используемая интерпретация этих совокупных результатов заключается в изменении процесса реконсолидации реактивированного воспоминания. Однако вероятное ключевое отличие между дизайнами этих исследований и нашим заключается в том, что в этих экспериментах когнитивно нагрузочное вмешательство происходило одновременно (например,1,22,23,24,25,26) или сразу после повторной реактивации памяти (например,29,30,44). В отличие от этого, в нашем исследовании использовался один trial реактивации, чтобы запустить процесс реконсолидации вместо угасания27, а также 10-минутная пауза для обеспечения дестабилизации памяти до начала вмешательства16,17,18,19, что является процедурным шагом, согласующимся с различными другими исследованиями32,33,35,46,51. Хотя концептуальная идея этих исследований представляется сравнимой (т.е. изменение опыта реактивированных аверсивных воспоминаний с помощью когнитивно нагрузочных задач), процедурные различия между парадигмами могут приводить к вовлечению совершенно разных процессов памяти. Поскольку эти исследования пренебрегают некоторыми необходимыми процедурными шагами (единичная реактивация, время вмешательства), необходимыми для запуска реконсолидации, возможно, полезные эффекты когнитивно нагрузочного вмешательства не могут быть отнесены к нарушению реконсолидации.

Действительно, при включении одного trial реактивации и выполнении когнитивно нагрузочного вмешательства в пределах окна реконсолидации мы не обнаруживаем нарушения процесса реконсолидации условных воспоминаний об угрозе. Интересно, что этот вывод согласуется с предыдущим исследованием35, которое также сообщило об отсутствии эффекта выполнения задачи на рабочую память после реактивации памяти на ретенцию. Хотя их дизайн несколько отличается от нашего, наши выводы сопоставимы. Например, они использовали эмоциональную задачу на рабочую память вместо неэмоциональной, которую мы использовали в нашем дизайне. Более того, они использовали междусубъектный дизайн, в то время как мы использовали внутрисубъектный дизайн. Следовательно, несмотря на различия в дизайне исследования, результаты нашего исследования и исследования, проведенного Chalkia и коллегами35, схожи, что подразумевает обобщаемость в различных дизайнах. Однако см. недавнее исследование, которое показало нарушенную реконсолидацию условных воспоминаний об угрозе путем сочетания междусубъектного дизайна с неэмоциональной задачей на рабочую память45. Поэтому возможно, что процедурные выборы дизайна, подобные этим, также могут играть важную роль в запуске и изменении процесса реконсолидации. В сумме, наше исследование способствует схожим данным, указывающим на важность процедурных шагов в исследованиях реконсолидации, тем самым подчеркивая трудности манипулирования процессом реконсолидации.

Тем не менее, несколько исследований сообщили о снижении навязчивых воспоминаний об аверсивных видеоклипах благодаря игре в компьютерную игру «Тетрис» после реактивации памяти о видео32,33 при включении вышеупомянутых процедурных шагов для запуска реконсолидации. Как можно интерпретировать это кажущееся расхождение между нашими выводами и выводами этих исследований? Эти исследования, как и настоящее, включают аверсивные воспоминания в качестве целевых воспоминаний, процедуру реактивации памяти, предназначенную для дестабилизации памяти (в отличие от запуска процесса угасания), и когнитивно нагрузочное вмешательство61 в окно реконсолидации, оба из которых могут частично задействовать схожие нейронные пути42. В то время как природа аверсивного воспоминания отличается между обоими типами исследований (аудиовизуальная семантическая память и имплицитная память), и, следовательно, их оценка — эти исследования имеют одну и ту же цель: нарушение реконсолидации аверсивных воспоминаний с помощью когнитивно нагрузочного вмешательства. Следовательно, исследования концептуально сопоставимы. Одна из возможных причин расхождения заключается в том, что нарушение процесса реконсолидации аверсивных воспоминаний с помощью вмешательства на рабочую память может быть специфично для определенных аспектов аверсивного воспоминания, но не для других. Действительно, как James et al.32, так и Kessler et al.33 сообщили только о снижении навязчивых воспоминаний, но декларативное распознавательное воспоминание об аверсивных видеоклипах осталось интактным. Если это так, то это поднимает важные вопросы относительно механизма, лежащего в основе процесса реконсолидации аверсивных воспоминаний, и возможности его вмешательства.

Альтернативные объяснения и дальнейшие исследования

Если когнитивно нагрузочные вмешательства, такие как задача на рабочую память 2-назад, которую мы использовали здесь, не обладают потенциалом влиять на реконсолидацию, то как можно объяснить предыдущие положительные эффекты на снижение аверсивных воспоминаний1,22,23,24,25,26,32,33? Одно из возможных объяснений заключается в том, что посредством повторной реактивации памяти индуцируется угасание, и, следовательно, когнитивно нагрузочное вмешательство может влиять на угасание29,30,43,62. Ранее было показано, что когнитивно нагрузочные вмешательства приводят к ингибированию миндалевидного тела42,43, и было высказано предположение, что такое дополнительное ингибирование миндалевидного тела во время угасания может усилить память об угасании29,30,42. Другая возможность заключается в том, что когнитивно нагрузочные вмешательства могут привести к девальвации UCS. Было обнаружено, что когда участникам предлагалось представить UCS и одновременно выполнять целенаправленные движения глаз, это приводило к снижению условной реакции на CS во время теста ретенции63. Однако, в отличие от предыдущего исследования, в нашем дизайне UCS не манипулировался. Действительно, поскольку ни одна из этих возможностей не могла произойти в нашем текущем эксперименте, это может быть возможным объяснением того, почему в нашем дизайне когнитивно нагрузочное вмешательство не привело к измененным условным реакциям угрозы. Это важные соображения, поскольку такие вмешательства могут быть оптимизированы только при полном понимании их основного механизма.

Заключение

В заключение, мы не обнаружили доказательств того, что когнитивно нагрузочное вмешательство влияет на реконсолидацию условных воспоминаний об угрозе. Растущий объем литературы показывает, что процесс реконсолидации аверсивных воспоминаний является сложным и тонким процессом, который не может быть легко изменен поведенческими вмешательствами у людей35,51,64,65,66,67,68. Хотя возможно, что когнитивно нагрузочные вмешательства могут нарушить процесс реконсолидации аверсивных воспоминаний в отношении навязчивых воспоминаний32,33, отказ от таргетирования реконсолидации воспоминаний об угрозе (35 и настоящее исследование) ставит под сомнение механизм и его клиническую применимость69. Крайне важно понимать рабочий механизм терапевтических вмешательств, чтобы оптимизировать эти вмешательства в будущем. Наши выводы могут иметь значение для интерпретации того, как когнитивно нагрузочные вмешательства могут улучшить психотерапию, и призывают к осторожности при использовании реконсолидации в качестве объяснительного механизма, посредством которого когнитивно нагрузочные вмешательства ослабляют аверсивные воспоминания.