Интересное сегодня

Увеличение чувства контроля в автоматизированных системах: р...

Введение Чувство собственной активности (Sense of Agency, SoA) — это субъективное ощущение контроля ...

Как мимика животных помогает понять их поведение: новое иссл...

Мимика животных и их внутренние состояния Долгое время исследования в области психологии утверждали,...

Как ранний уход за ребенком влияет на синхронизацию мозга в ...

Ранний уход за ребенком и его долгосрочное влияние на синхронизацию мозга Уход за детьми играет кри...

История Сары: Выбор видеть мир лучше

Однажды польская еврейка по имени Сара рассказала мне эту историю: В начале Второй мировой войны, ко...

Как крысы учатся бояться: Нейронные механизмы высших эмоций

Важность эмоционального обучения Согласно новому исследованию, крысы могут учиться бояться через кос...

Влияние ночных смен на когнитивные функции и мозговое кровоо...

Влияние ночных смен на когнитивные функции и мозговое кровообращение Работа в ночные смены является ...

Анализ апериодической активности при обсессивно-компульсивном расстройстве и большом депрессивном расстройстве

Введение

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) — это сложное состояние в области нейропсихиатрии, проявляющееся различными особенностями в клинических симптомах, когнитивных функциях, биохимической активности и связности мозга¹. По оценкам, ОКР занимает четвертое место среди наиболее распространенных нейропсихиатрических расстройств в мире, с пожизненной распространенностью от 2% до 3%³. Это расстройство характеризуется наличием повторяющихся, нежелательных и вызывающих беспокойство мыслей (навязчивостей), которые обычно провоцируют повторяющиеся действия (компульсии), предпринимаемые для смягчения негативных эмоций, вызванных навязчивостями⁶.

ОКР связывают с нарушенным балансом кортикального возбуждения и торможения — в частности, с измененным соотношением возбуждение/торможение (Э/И). Нейрофизиологические исследования с использованием транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) предоставляют доказательства того, что этот дисбаланс проявляется как снижением тормозных сигналов (например, более короткий кортикальный период молчания), так и измененной возбудительной активностью (например, сниженная или повышенная интракортикальная фасилитация) у лиц с ОКР⁷,⁸. Такая дезрегуляция может нарушать механизмы контроля усиления нейронных сигналов — аналогично дезадаптивной настройке в ответ на внешние стимулы — потенциально способствуя навязчивым и повторяющимся когнитивным и поведенческим симптомам, характерным для расстройства⁸.

Дальнейшая поддержка измененного соотношения Э/И исследовалась косвенно через призму сенсомоторной фильтрации. Это относится к процессу фильтрации релевантных сенсорных сигналов от нерелевантной или избыточной двигательной активности. Ключевой мерой сенсомоторной фильтрации является торможение стартового рефлекса (prepulse inhibition, PPI) — ослабление стартовой реакции, вызванной слабым стимулом (препульсом), предваряющим сильный стартовый стимул (пульс) в интервале от 30 до 500 миллисекунд⁹. При нарушении нейронных путей, участвующих в стартовой реакции, сенсомоторная фильтрация нарушается, что приводит к чрезмерной стартовой реакции¹⁰. Исследования PPI у лиц с ОКР дали смешанные результаты¹¹,¹²,¹³, вероятно, из-за различных используемых методов исследования¹⁰. Тем не менее, данные свидетельствуют о том, что нелеченные пациенты с ОКР, особенно с историей тикозных расстройств, имеют тенденцию к снижению PPI¹⁴.

Интересно для наших целей, что недавние электрофизиологические исследования показали, что апериодическая нейронная активность — определяемая как не осциллирующие сигналы ЭЭГ — может быть ценным направлением для более прямого исследования соотношения Э/И¹⁵, хотя это лишь один из нескольких подходов к оценке этого баланса¹⁶. Недавние открытия продемонстрировали, что апериодическая активность систематически связана с уровнями возбуждения¹⁷, производительностью в задачах¹⁸,¹⁹ и различными когнитивными процессами²⁰–²⁵. Важно отметить, что спектр мощности отражает характерное распределение, при котором мощность спектра уменьшается с увеличением частоты²⁶–²⁸. Динамика апериодической активности может быть надежно описана апериодическим показателем, который обозначает наклон 1/f, возникающий в результате логарифмического преобразования спектра мощности, указывая на скорость или крутизну снижения мощности в различных частотах²⁶.

Ключевым моментом для нашей цели является то, что апериодический показатель может рассматриваться как индикатор «соотношения Э/И». Это соотношение описывает баланс между возбудительными и тормозными нейронными процессами в мозге — где преобладание возбудительной активности предполагает увеличение вариабельности и рассеяния нейронных ответов, тогда как преобладание тормозной активности указывает на снижение вариабельности и большую специфичность. Более высокий апериодический показатель, который сигнализирует о «более крутом» спектре мощности, предполагает большее влияние торможения по сравнению с возбуждением, тогда как более низкий показатель подразумевает обратное²⁹,³⁰. Следует отметить, что связь между апериодическим показателем и соотношением Э/И является обратной: низкий апериодический показатель предполагает высокое соотношение Э/И, тогда как высокий апериодический показатель отражает низкое соотношение Э/И³¹.

В текущем исследовании мы были заинтересованы в изучении апериодической активности в выборке молодых пациентов с ОКР. Изучение молодых участников имеет преимущество в том, что оно позволяет выявить, как созревают нейронные паттерны мозга, и определить чувствительные периоды, которые могут быть решающими для раннего вмешательства при нейроразвитийных расстройствах. Такие знания могут привести к ранней диагностике, позволяя применять своевременные и индивидуальные терапевтические стратегии, соответствующие уникальным нейрофизиологическим профилям детей³²–³⁸. Рассмотрение апериодической активности при ОКР может не только информировать диагностические и терапевтические практики, но и способствовать продвижению теоретических моделей функционирования мозга и психического здоровья, повышая нашу способность решать нейропсихиатрические проблемы на протяжении всей жизни.

На сегодняшний день только одно исследование изучало наклон 1/f у пациентов с ОКР по сравнению со здоровыми контролями (HC) во взрослой выборке³⁹. Исследование не выявило значимых различий между двумя группами³⁹, но, как отметили авторы, размер выборки мог быть слишком мал для выявления таких различий³⁹. Кроме того, отказ авторов указать диапазон подгонки, использованный для расчета наклона 1/f, далее усложняет интерпретацию этих нулевых результатов³⁹.

Для устранения этих ограничений мы исследовали роль апериодической активности во время покоя ЭЭГ. Мы использовали метод спектральной параметризации, известный как Fitting Oscillations and One Over f (FOOOF)²⁶, для извлечения апериодических показателей из данных ЭЭГ, как мы делали в предыдущих исследованиях²⁰,²³,²⁴,⁴⁰. Мы сравнили выборку детей и подростков с ОКР (n = 38) с HC (n = 94) и пациентами с диагнозом большое депрессивное расстройство (БДР) (n = 88). Включение другой психиатрической группы было критически важно для определения, в какой степени возможная аномальная апериодическая активность, выявленная при ОКР, специфична для этого расстройства или может наблюдаться и при других психических состояниях. Анализ различий и сходств в апериодической активности между различными психиатрическими группами может помочь выявить специфические маркеры ОКР, потенциально приводя к улучшенным диагностическим критериям и целенаправленным терапевтическим подходам.

Мы рассмотрели три возможных исхода в отношении ОКР. Во-первых, нулевая гипотеза: возможно, ОКР в основном проявляется в периодической активности ЭЭГ, но может не влиять на апериодическую активность. Во-вторых, возможно, что ОКР и, возможно, другие психические расстройства (такие как БДР) характеризуются значительным увеличением апериодической активности, что соответствует предположениям о том, что по крайней мере некоторые психические расстройства сопровождаются смещением соотношения Э/И от более тормозного к более возбудительному режиму²⁹. Действительно, предыдущие исследования БДР выявили изменения в соотношении Э/И, причем некоторые сообщали об увеличении апериодического показателя⁴¹,⁴²,⁴³,⁴⁴, в то время как другие наблюдали снижение апериодического показателя⁴⁵,⁴⁶. В-третьих, психические расстройства могут вообще сопровождаться отклоняющимися паттернами апериодической активности, но некоторые расстройства могут характеризоваться особенно низким соотношением Э/И, в то время как другие — особенно высоким соотношением Э/И⁴⁷. Соответственно, это может привести к тому, что ОКР (и, возможно, БДР) будет иметь более низкое соотношение Э/И, чем HC. Следовательно, учитывая обратную зависимость между соотношением Э/И и апериодическим показателем, наши альтернативные гипотезы соответствовали бы этим прогнозам в отношении апериодических показателей: (1) ОКР = HC; (2) ОКР < HC; (3) ОКР > HC.

Результаты

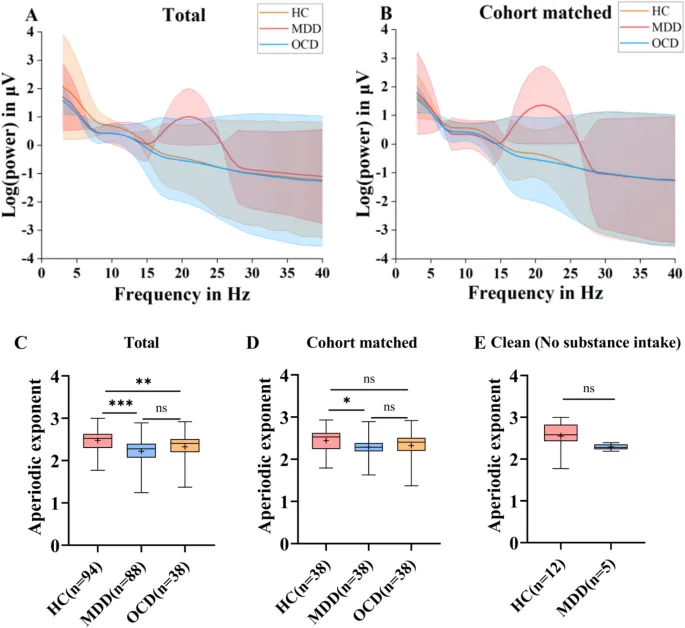

Результаты спектральной плотности мощности (PSD) представлены на Рис. 1А в диапазоне частот от 3 до 40 Гц для трех различных групп. Обратите внимание, что вклад частотной полосы β (16–26 Гц) был более выражен для БДР (см. пик на Рис. 1А), но это, казалось, не оказало сильного влияния на апериодический результат.

Наша основная гипотеза была протестирована с помощью запланированного однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) апериодических показателей как функции группы/диагноза (см. Рис. 1C). Однофакторные ANOVA и последующие независимые t-тесты проводились с использованием SPSS (v26.0) для классического статистического анализа (частотный), в то время как JASP (v0.17.0) использовался для байесовского анализа для вычисления байесовского фактора (BF10). Эффект группы был высоко значимым, F(2, 219) = 16.84, p < 0.001, BF10 > 1000 (т.е. сильное байесовское свидетельство в пользу H1). Пост-хок t-тесты показали, что по сравнению с HC (2.48 ± 0.03), как пациенты с ОКР (2.32 ± 0.06), t(130) = 2.76, d Коэна = 0.49, p = 0.007, BF10 = 5.88 (т.е. умеренное байесовское свидетельство в пользу H1), так и пациенты с БДР (2.22 ± 0.03), t(180) = 6.03, d Коэна = 0.89, p < 0.001, BF10 > 1000 (т.е. сильное байесовское свидетельство в пользу H1), демонстрировали более низкие показатели (увеличенная апериодическая активность) по сравнению с HC, в то время как группы БДР и ОКР не отличались (t(124) = 1.63, p = 0.11).

Мы далее изучили основные регионы, демонстрирующие значимые различия между группами. Результаты выявили широкомасштабные групповые различия в большинстве областей мозга, за исключением следующих электродов: 3, 5, 8, 9, 11, 17, 18, 21, 22, 26, 29, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 55, 61, 114, 121 и 122. Это соответствует следующим позициям в системе International 10–10: AF4, FP2, Fz, FP1, AF7, FC3, F9, FT7, C3, T7, C5, CP3, T9, CPz, T10, FT10 и F8.

Были проведены два дополнительных исследовательских анализа для проверки влияния двух возможных искажающих факторов. Оба анализа использовали значительно уменьшенный размер выборки, что сделало решающий ANOVA уже не значимым. Тем не менее, мы представляем качественные результаты, поскольку они указывают на то, что основной паттерн не изменился.

Во-первых, мы проверили, могло ли возрастное различие между группами, которое было неравным, повлиять на групповой эффект. Чтобы исключить эту возможность, мы подобрали участников по когортам, сравнивая каждого участника группы ОКР с участником из других двух групп по возрасту и полу (см. Рис. 1B и D для PSD и показателей соответственно). Это привело к следующему распределению новых групп: HC (n = 38, 19 мужчин, средний возраст = 12.08 ± 2.65 лет), БДР (n = 38, 19 мужчин, средний возраст = 12.87 ± 1.91 лет) и ОКР (n = 38, 19 мужчин, средний возраст = 11.89 ± 3.76 лет). После этого подбора только у пациентов с БДР (2.29 ± 0.04) наблюдалось значимое различие с HC (2.44 ± 0.04), t(74) = 2.62, d Коэна = 0.60, p = 0.01, BF10 = 4.28 (т.е. умеренное байесовское свидетельство в пользу H1). Аналогично, сравнение между группами HC и БДР выявило значимые различия в областях мозга как с левой, так и с правой стороны, за исключением крайних электродов. Незначимые электроды были 1, 2, 3, 5, 14, 17, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 44, 47, 93, 98, 101, 102, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 121, 122 и 123 (эквиваленты International 10–10: F10, AF8, AF4, FPz, F3, AF7, F5, FC5, FC3, C1, F9, F7, FT7, CP1, FT9, C5, T9, CP5, CP4, CP6, TP8, T8, FC2, T10, FT10, F8 и F6). Различие между HC и ОКР больше не достигало значимости (2.32 ± 0.06), t(74) = 1.64, p = 0.11. Однако более важным было то, что качественный паттерн трех групп был таким же, как и в первоначальном анализе (см. 1D).

Во-вторых, мы предположили, что на результат могли повлиять участники, которые сообщали о приеме медикаментов или стимуляторов (например, флуоксетина, кофеина) в день исследования. Однако исключение всех участников, сообщивших о таком употреблении, привело к тому же качественному паттерну (см. Рис. 1E).

Обсуждение

Настоящее исследование было направлено на сравнение прогнозов из различных возможных гипотез относительно измененного соотношения Э/И у лиц с ОКР⁴⁷. Апериодический показатель рассматривается как индикатор соотношения Э/И в мозге, поскольку он отражает не осциллирующий, нерегулярный компонент активности мозга²⁶. В отличие от периодической мощности, которая улавливает структурированные, функциональные осцилляции, апериодический показатель дает представление об общем балансе между возбудительными и тормозными процессами²⁶. Более плоский наклон (более низкий показатель) предполагает повышенное возбуждение или сниженное торможение, тогда как более крутой наклон (более высокий показатель) указывает на более сильный тормозной контроль и более сбалансированную нейронную активность²⁶. Это делает апериодический показатель ценной мерой для оценки соотношения Э/И при различных когнитивных состояниях и клинических условиях.

В выборке детей и подростков мы оценили соотношение Э/И в состоянии покоя ЭЭГ, используя алгоритм FOOOF²⁶, который извлекает апериодические показатели из данных ЭЭГ. Наши результаты показывают, что как пациенты с ОКР, так и пациенты с БДР демонстрировали повышенное соотношение Э/И, на что указывают сниженные апериодические показатели по сравнению с HC. Даже несмотря на то, что статистические результаты наших анализов контроля являются ненадежными из-за резко уменьшенной мощности, наши попытки контролировать возраст и прием пищи воспроизвели общий качественный паттерн. Поэтому мы приходим к выводу, что и ОКР, и БДР, по-видимому, сопровождаются повышенным соотношением Э/И, что согласуется со вторым из трех сценариев, разработанных нами во введении.

Наши результаты измененного соотношения Э/И в состоянии покоя ЭЭГ у детей с БДР согласуются с несколькими исследованиями взрослых с БДР, показывающими снижение апериодических показателей⁴¹,⁴²,⁴³,⁴⁴. В отношении ОКР наши результаты предоставляют, по крайней мере, предварительные доказательства возможности того, что ОКР также может сопровождаться повышенным соотношением Э/И — что противоречит нулевому эффекту, о котором сообщалось для взрослых³⁹. Однако, учитывая, что статистику наших групп с сопоставимым возрастом трудно интерпретировать, мы не можем полностью исключить возможное влияние возраста. Следовательно, будущие исследования должны либо изучать связь между ОКР и соотношением Э/И в зависимости от возраста, либо обеспечивать лучшее сравнение лиц с сопоставимым возрастом. В любом случае, наши результаты соответствуют гипотезам о том, что ОКР включает глутаматергическую дисрегуляцию и кортикальную гиперактивность⁴⁸,⁴⁹. То есть, измененная апериодическая активность может способствовать нарушениям ясности сигналов в нейронных цепях принятия решений, потенциально связанным с навязчивыми мыслями и компульсиями при ОКР. Хотя недавнее исследование было сосредоточено на предсказуемости тета/альфа-мощности во время глубокой стимуляции мозга, его результаты перекликаются с тем, что улавливает апериодический показатель: соотношение Э/И⁵⁰. Не отвечающие на лечение демонстрировали высокую предсказуемость — предполагающую кортикальную ригидность, в то время как отвечающие на лечение демонстрировали сниженную предсказуемость, потенциально отражая более сбалансированное состояние Э/И и большую нейронную адаптивность. В совокупности обе меры, апериодический показатель и предсказуемость тета/альфа-мощности, подчеркивают, как динамика нейронных сигналов может указывать на клиническое состояние и реакцию на лечение.

Важно отметить, что апериодический показатель, отражающий наклон паттерна 1/f в нейронных спектрах мощности, чувствителен к изменениям нейронной возбудимости и динамики сети²⁶,²⁷,²⁸. Во время покоя он улавливает внутреннюю, спонтанную активность, в то время как когнитивные задачи задействуют специфические нейронные процессы, которые могут по-разному модулировать баланс возбуждения/торможения, чем состояние покоя. Это происходит потому, что когнитивные задачи часто включают сдвиги в возбуждении, внимании и привлечении специфических для задачи нейронов, которые могут независимо модулировать апериодический показатель, вызывая изменения в кортикальном возбуждении или торможении, которые преобладают над базовыми паттернами состояния покоя. То есть, групповые эффекты, наблюдаемые для данных состояния покоя, могут выглядеть иначе для апериодических показателей, полученных во время выполнения задачи. Следовательно, будущие исследования должны сравнивать апериодический показатель в группах с ОКР и HC во время когнитивных задач⁵¹.

В этом отношении было бы особенно интересно исследовать метаконтроль — способность поддерживать оптимальный баланс между стилями когнитивного контроля, которые являются либо более настойчивыми, либо более гибкими⁵²,⁵³,⁵⁴. Вместо того чтобы рассматривать эти стили как фиксированные черты, данная концепция предполагает, что люди динамически регулируют свои состояния метаконтроля в зависимости от требований ситуации. Когда доминирует настойчивость, люди фокусируются на одной цели, сопротивляются отвлекающим факторам и полагаются на обработку сверху вниз — идеально для стабильных, целенаправленных задач. Напротив, гибкость поддерживает исследование альтернативных стратегий, интеграцию новой информации и реагирование на изменения, в большей степени опираясь на обработку снизу вверх. Эта динамическая регулировка не только имеет поведенческое значение, но и все более подтверждается нейрофизиологическими данными, поскольку недавние исследования продемонстрировали сильную и надежную связь между состояниями метаконтроля и апериодическими паттернами ЭЭГ²⁰,²³,²⁴,⁴⁰.

Потенциальным ограничением данного исследования является то, что к сегментам ЭЭГ в состоянии покоя (0–200 мс) применялась коррекция базовой линии. Хотя коррекция базовой линии, как правило, не требуется для анализа PSD, ее использование могло внести незначительные искажения в низкочастотные компоненты. Ожидается, что влияние этого эффекта будет небольшим, но его следует учитывать при интерпретации результатов.

Если результаты будут воспроизведены в будущих исследованиях, они предполагают, что апериодические показатели могут служить ценными нейронными маркерами в детской нейропсихиатрии, предоставляя информацию о лежащих в основе нейрофизиологических механизмах, связанных с различными сопутствующими психическими расстройствами. Однако отсутствие значимой разницы в апериодических показателях между лицами с ОКР и БДР указывает на то, что этот маркер может быть недостаточно чувствительным для различения этих двух состояний, вероятно, из-за их известного сопутствования у многих пациентов⁵⁵,⁵⁶.

Для расширения этого понимания мы предлагаем, чтобы будущие исследования изучали, можно ли оценивать эффективность лечения ОКР (и других сопутствующих расстройств) путем количественной оценки соотношения Э/И посредством измерения изменений апериодического показателя в ходе терапии. Отслеживая, как апериодические показатели реагируют на различные методы лечения — такие как когнитивно-поведенческая терапия, фармакотерапия или комбинированные стратегии — мы можем выявить специфические тенденции, которые коррелируют с улучшением симптомов. Кроме того, отслеживание этих изменений может помочь в персонализации планов лечения, позволяя клиницистам адаптировать вмешательства на основе индивидуальных реакций. Если этот метод окажется успешным, он также может быть полезен для выявления пациентов с детской нейропсихиатрией, которые реагируют на типичное лечение, потенциально приводя к альтернативным стратегиям, которые лучше отвечают их уникальным нейрофизиологическим профилям.

Методы

Участники

База данных, на которой основано данное исследование, была одобрена Независимым этическим комитетом Чесапик (Chesapeake Institutional Review Board) (https://www.chesapeakeirb.com/)⁵⁷. Данные были получены из общедоступного набора данных Healthy Brain Network (HBN), одобренного местными этическими комитетами в США. Агрегированные данные, проанализированные в данной статье, доступны через Open Science Framework: https://osf.io/4p632.

Все участники (или их законные опекуны в случае несовершеннолетних) дали письменное информированное согласие. Процедуры исследования соответствовали институциональным и этическим нормам⁵⁷. Набор данных был предоставлен Амиру Джаханиану Наджафабади Институтом детской психиатрии (Child Mind Institute). Набор данных состоял из данных ЭЭГ в состоянии покоя трех групп: HC (n = 94, 47 мужчин, средний возраст = 9.23 ± 3.13 лет), пациенты с БДР (n = 88, 34 мужчины, средний возраст = 15.37 ± 2.79 лет) и пациенты с ОКР (n = 38, 18 мужчин, средний возраст = 11.80 ± 3.77 лет). Пациенты с БДР и ОКР были диагностированы клинически и включены независимо от их статуса медикаментозного лечения, в то время как участники HC не имели истории неврологических или психических расстройств. Мы проанализировали демографические характеристики, включая возраст и пол (с использованием независимого t-теста и хи-квадрат теста отдельно), чтобы оценить возможные межгрупповые различия. Анализ показал значительные различия в возрасте между тремя группами (однофакторный ANOVA: F(2, 217) = 86.97, p < 0.001).

Статистический анализ

Для анализа данных использовался программный пакет SPSS (v26.0) для классического статистического анализа (частотный), а для байесовского анализа — JASP (v0.17.0). Байесовский фактор (BF10) использовался для оценки силы доказательств в пользу альтернативной гипотезы (H1) по сравнению с нулевой гипотезой (H0). BF10 > 3 указывает на умеренное свидетельство в пользу H1. BF10 > 10 указывает на сильное свидетельство в пользу H1. p-значения множественных t-тестов были скорректированы методом Бонферрони. Все описательные статистики дают среднее значение и стандартную ошибку среднего (SEM).

Данные

Все данные могут быть получены у Амира Джаханиана Наджафабади ([amir.jahanian@unibielefeld.de]) по обоснованному запросу. Исследование было подготовлено с ограниченным доступом к наборам данных, полученным из USA BioBank, предоставленным Институтом детской психиатрии (CMI), Healthy Brain Network. Данный манускрипт отражает взгляды авторов и не обязательно отражает мнения или взгляды CMI. Наборы данных ЭЭГ и фенотипы были представлены CMI доктору Амиру Джаханиану Наджафабади в рамках официального соглашения об использовании данных, подписанного Билефельдским университетом.

Ссылки

[В данном формате JSON ссылки не представлены, но в оригинальной статье они были бы указаны здесь.]

Финансирование

Исследование было профинансировано грантом «One Case One Policy», присужденным BH Министерством науки и технологий провинции Шаньдун (Китай).

Авторы

Авторство и принадлежность:

- Шаньдунская провинциальная ключевая лаборатория исследований мозга и психического здоровья, факультет психологии, Шаньдунский педагогический университет, Цзинань, 250014, Китай: Хунчи Чжан, Лоренца Колзато и Бернхард Хоммель

- Кафедра когнитивной нейронауки, факультет биологии, Билефельдский университет, 33501, Билефельд, Германия: Амир Джаханиан Наджафабади и Халед Баг

Авторы:

- Хунчи Чжан (Hongchi Zhang)

- Амир Джаханиан Наджафабади (Amir Jahanian Najafabadi)

- Халед Баг (Khaled Bagh)

- Лоренца Колзато (Lorenza Colzato)

- Бернхард Хоммель (Bernhard Hommel)

Вклад:

Дизайн исследования: Б.Х., Л.К., А.Д.Н.; сбор и анализ данных: Х.З., А.Д.Н. и К.Б.; написание рукописи: Х.З., Л.К., Б.Х. Все авторы рассмотрели рукопись.

Связанные авторы:

Корреспонденция с Лоренцей Колзато или Бернхардом Хоммелем.

Декларации об этике

Конфликтующие интересы

Авторы заявляют об отсутствии конфликтующих интересов.

Дополнительная информация

Примечание издателя: Springer Nature сохраняет нейтралитет в отношении юрисдикционных претензий в опубликованных картах и институциональной принадлежности.

Права и разрешения

Открытый доступ: Эта статья лицензирована в соответствии с Международной лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0, которая разрешает любое некоммерческое использование, обмен, распространение и воспроизведение в любом носителе или формате, при условии, что вы должным образом указываете автора (авторов) и источник, предоставляете ссылку на лицензию Creative Commons и указываете, были ли внесены изменения в материалы. В соответствии с этой лицензией вы не имеете права распространять адаптированные материалы, полученные из данной статьи или ее частей. Изображения или другие материалы третьих лиц, включенные в данную статью, защищены лицензией Creative Commons, если иное не указано в кредитной строке к материалу. Если материал не включен в лицензию Creative Commons данной статьи, и предполагаемое использование не разрешено законодательством или выходит за рамки разрешенного использования, вам необходимо получить разрешение напрямую от владельца авторских прав. Чтобы ознакомиться с копией данной лицензии, посетите http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

Цитирование

Чжан, Х., Джаханиан Наджафабади, А., Баг, К. и др. Анализ апериодической активности при обсессивно-компульсивном расстройстве и большом депрессивном расстройстве. Sci Rep 15, 40636 (2025). https://doi.org/10.1038/s41598025243286

Скачать цитирование:

Получено: 08 апреля 2025 г.

Принято: 13 октября 2025 г.

Опубликовано: 18 ноября 2025 г.

Версия записи: 18 ноября 2025 г.

DOI: https://doi.org/10.1038/s41598025243286

Поделиться этой статьей:

Любой, с кем вы поделитесь по следующей ссылке, сможет прочитать этот контент: Получить ссылку для обмена. Извините, ссылка для обмена в настоящее время недоступна. Скопировать ссылку для обмена в буфер обмена.

Предоставлено инициативой Springer Nature SharedIt по обмену контентом.

Ключевые слова

Апериодическая ЭЭГ активность, соотношение Э/И, БДР, ОКР