Интересное сегодня

Психоделики и антидепрессанты: как псилоцибин воздействует н...

Введение Недавние исследования показывают, что псилоцибин, активное вещество, содержащееся в "волшеб...

Привязанность к домашним животным: психологический анализ и ...

Введение: роль домашних животных в современном обществе Домашние животные давно стали неотъемлемой ч...

Как перестать себя саботировать: ключ к реальному самосоверш...

Позвольте перейти к сути: проблема, обсуждаемая в этой статье, заключается в том, что люди саботирую...

Как положение близкого человека влияет на сердце: исследован...

Введение Общение с другими людьми осуществляется путем поддержания различных позиций и межличностных...

Музыка и осознанность: Как музыкальная медитация помогает в ...

Потенциал музыкальной медитации для терапии Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Йе...

Оптимизация когнитивного контроля: Влияние интенсивности и д...

Оптимизация когнитивного контроля: Влияние интенсивности и длительности стимуляции tDCS Введение Тр...

Влияние увеличения когнитивных нагрузок за счет расширения вариантов движения на биомеханику при смене направления у футболисток

Травмы передней крестообразной связки (ПКС) часто происходят во время смены направления (Change of Direction, COD), особенно в сочетании с когнитивно сложными задачами принятия решений. Данное исследование изучило влияние увеличения вариантов движения во время COD в ответ на действия реального противника на биомеханику всего тела у футболисток. Двадцать девять футболисток (15 с высоким и 14 с низким уровнем экспертизы) выполняли 90° COD в ответ на действия реального противника в четырех условиях: ожидаемый с одним вариантом (ANT1), неожидаемый с двумя (UNANT2), тремя (UNANT3) или четырьмя (UNANT4) вариантами движения. Трехмерный анализ движения регистрировал биомеханику всего тела при первом контакте с землей (Initial Contact, IC) и во время принятия веса (Weight Acceptance, WA). Непрерывные биомеханические данные анализировались с использованием статистического параметрического картирования. Не было выявлено значимых эффектов условий на пиковые механические параметры коленного сустава. Однако при первом контакте с землей таз был значительно менее наклонен и ротирован в направлении бега в условии UNANT4 по сравнению с ANT1. Бедро было значительно более отведено и внутренне ротировано во всех неожидаемых COD. Кроме того, ротация туловища к ноге, выполняющей удар, была снижена во всех неожидаемых условиях по сравнению с ANT1. Значимых различий между группами по уровню экспертизы не обнаружено. Увеличение когнитивных нагрузок в смоделированном сценарии игрового процесса в основном повлияло на биомеханику проксимальных сегментов во время COD у футболисток. Авторы поэтому рекомендуют интегрировать контроль всего тела и когнитивно сложные стимулы в стратегии тестирования и профилактики травм.

Введение

Травмы передней крестообразной связки (ПКС) являются серьезной проблемой в спорте из-за их высокой распространенности и долгосрочных последствий для здоровья спортсменов. В женском футболе можно ожидать примерно 0,7 травм ПКС, включая полные и частичные разрывы, на команду за сезон, что соответствует риску травм в 4-6 раз выше, чем у футболистов-мужчин. Примечательно, что риск травм ПКС сопоставим на разных уровнях производительности в женском футболе, с аналогичной частотой среди игроков любительского и профессионального уровня. Разрывы ПКС сообщаются как самые обременительные травмы в женском футболе, со средним сроком восстановления от травмы до возвращения к игре в 292 дня.

Понимание лежащих в основе биомеханических факторов риска имеет решающее значение для разработки и внедрения эффективных стратегий профилактики травм, таких как нейромышечная тренировка. Большинство травм ПКС в женском футболе являются бесконтактными (54%) или непрямыми контактными (34%) травмами. Более конкретно, эти травмы происходят без прямого контакта игрока или противника с травмированным коленом. Эти травмы преимущественно возникают в сложных защитных игровых ситуациях, таких как прессинг и отбор мяча, которые требуют быстрого замедления и смены направления (COD) для следования за атакующим игроком.

Биомеханический анализ событий травм ПКС предоставляет ценную информацию о двигательных паттернах, связанных с повышенным риском травм. Видеоанализ 29 травм ПКС в женском футболе выявил вальгусное положение колена в 88% случаев травм ПКС, сопровождающееся отведением бедра и увеличенной внутренней ротацией бедра от первого контакта с землей (IC) до момента возникновения травмы. Исследование Lucarno et al. (2021) далее отметило, что игроки часто демонстрируют боковое сгибание туловища к травмированной конечности и ротацию туловища к неповрежденной конечности, то есть в предполагаемом направлении бега. Эти выводы подчеркивают важность учета кинематики всего тела при исследовании парадигм травм ПКС с целью разработки целенаправленных стратегий профилактики.

В последние годы лабораторные подходы к оценке риска травм ПКС расширились за пределы биомеханических аспектов, включив когнитивные аспекты, особенно при рассмотрении бесконтактных травм ПКС. Примечательно, что травмы ПКС часто происходят в сложных игровых ситуациях, где спортсмены должны быстро реагировать на действия противника. Сдвиг фокуса внимания с собственного действия COD игрока на внешний стимул создает ситуацию, в которой может возникнуть когнитивно-моторная интерференция (Cognitive Motor Interference, CMI). Это может ухудшить пространственно-временное восприятие игроков и контроль движений, поскольку когнитивные ресурсы ограничены и распределены между принятием решений и выполнением двигательных команд. Кроме того, обманные действия, такие как финты, дополнительно увеличивают когнитивные нагрузки, требуя от защитников подавления намеченной, заранее запланированной или даже уже начатой двигательной реакции. Внутренние временные ограничения этих игровых ситуаций бросают вызов соответствующим стратегиям упреждающего контроля (feedforward control), которые необходимы для стабилизации всего тела и, в частности, коленного сустава. Учитывая, что травмы ПКС обычно происходят в течение 50 мс после первого контакта с землей, реактивные механизмы, такие как мышечные рефлексы, часто недостаточны для смягчения основного риска травм. Это подчеркивает ключевую роль исполнительных функций, в частности тормозного контроля и когнитивной гибкости, для быстрого и точного принятия решений под давлением времени. Спортсмены, опытные в открытых видах спорта, таких как футбол, баскетбол и гандбол, могут меньше страдать от когнитивно-моторных нагрузок благодаря постоянному воздействию сопоставимых ситуаций во время тренировок или игровых матчей. Эмпирические данные указывают на то, что исполнительные функции прогрессивно улучшаются с более высоким уровнем спортивной экспертизы. Таким образом, понимание влияния повышенных когнитивных нагрузок во время сложных игровых ситуаций на кинематику всего тела представляется крайне важным для лучшего понимания механизмов, лежащих в основе травм ПКС.

Hughes и Dai (2021) предложили гипотетическую модель, иллюстрирующую, как когнитивные нагрузки могут влиять на управление движением в высокодинамичных игровых ситуациях. Модель подчеркивает процессы принятия решений, различая ожидаемые (заранее спланированные) COD и неожидаемые движения, причем последние требуют реактивных корректировок в ответ на внешние стимулы, такие как действия противника. Соответственно, процессы принятия решений в основном зависят от количества и сложности вариантов движения, а также от времени, доступного для реакции (Available Time to React, ATR).

Появляющиеся данные из лабораторных исследований указывают на то, что когнитивные нагрузки, операционализированные как неожидаемые против ожидаемых COD, модулируют механику коленного сустава и кинематику всего тела. Более конкретно, повышенные когнитивные нагрузки ассоциировались с увеличением моментов отведения колена, бо́льшим боковым наклоном туловища к опорной ноге и ротацией в направлении предполагаемого бега, а также увеличенным отведением и внутренней ротацией бедра во время принятия веса. Несколько исследовательских групп изучали влияние ATR, определяемого как время от стимула до IC, на биомеханические параметры, связанные с риском травм ПКС. Авторы обнаружили более высокие моменты и углы отведения колена, а также увеличенный боковой наклон и ротацию туловища при COD с ATR 600 мс по сравнению с 700 мс и 850 мс. Результаты показали, что ATR около 600 мс необходим для различения между ожидаемыми и неожидаемыми COD, следующими за разбегом со скоростью 4–5 м/с.

Предыдущие исследования в основном опирались на искусственные стимулы, такие как световые сигналы или стрелки, для создания неожидаемых условий с 2 (например, влево или вправо) или 3 (например, влево, вправо или прямо) возможными вариантами движения. Однако лишь немногие исследования изучали влияние принятия решений с использованием экологически валидных стимулов для повышения сложности задачи и лучшей имитации игровых сценариев. Например, Lee et al. (2013) сравнили влияние экологически валидных стимулов (т. е. 1 против 2 видеоанимированных противников) по сравнению с искусственным стимулом (т. е. стрелка) на механику колена и кинематику туловища у футболистов низкого и высокого уровня подготовки и квалификации при выполнении задач COD с 2 вариантами (право/лево). Более высокие моменты отведения колена были обнаружены в неожидаемых по сравнению с ожидаемыми задачами, причем самые высокие моменты и наименее благоприятная кинематика туловища наблюдались при COD, вызванных стрелкой, по сравнению с условием с видеоанимированными противниками. Кроме того, только условие с видеоанимированными противниками позволило различать уровни производительности, при этом игроки низкого уровня демонстрировали менее благоприятную стратегию COD. В целом, экологически валидные стимулы, по-видимому, увеличивают когнитивные нагрузки в игровых ситуациях, особенно у игроков с ограниченной спортивной экспертизой и, возможно, менее развитыми зрительно-перцептивными навыками.

Несмотря на растущий интерес к роли когнитивных нагрузок в риске травм ПКС, в настоящее время нет исследований, изучающих влияние когнитивных нагрузок путем систематического увеличения числа вариантов движения в сложном игровом сценарии. Наконец, существующие исследования в основном фокусировались на биомеханике колена и бедра, несмотря на мультисегментарный характер травм ПКС, вовлекающих туловище, таз и стопу.

Следовательно, основная цель данного исследования заключалась в изучении влияния увеличения когнитивных нагрузок на биомеханику всего тела, связанную с риском травм ПКС, во время выполнения задач COD у футболисток. Когнитивные нагрузки систематически увеличивались по 4 уровням путем изменения числа вариантов движения в сложном футбольном лабораторном сеттинге. В частности, участницы должны были быстро воспринимать и интерпретировать внешние сигналы, при необходимости подавлять заранее спланированные двигательные реакции и выбирать соответствующую стратегию движения под давлением времени. Вторичная цель заключалась в изучении того, модерирует ли футбольная экспертиза влияние когнитивных нагрузок на биомеханические реакции путем сравнения футболисток с высоким и низким уровнем подготовки и квалификации.

Основываясь на соответствующей литературе, было высказано предположение, что постепенное увеличение когнитивных нагрузок во время выполнения задач COD может усилить механику коленного сустава, связанную с травмами ПКС (например, углы и моменты отведения колена), а также кинематику всего тела, такую как выравнивание туловища и бедра. Кроме того, было высказано предположение, что более высокий уровень футбольной экспертизы может снизить влияние увеличения когнитивных нагрузок на биомеханику, связанную с травмами ПКС.

Методы

Дизайн исследования

С использованием внутрисубъектного дизайна с повторными измерениями в данном исследовании изучалось влияние 4 уровней когнитивных нагрузок на биомеханику во время выполнения задач COD. Протокол исследования был предварительно зарегистрирован в Open Science Framework и доступен по адресу: [https://doi.org/10.17605/OSF.IO/4Z5R8].

Участники

Оценка размера выборки для основного исследовательского вопроса основывалась на эффектах моментов отведения колена и кинематики туловища (f = 0,27–0,29) из исследования со схожим дизайном. Априорный анализ мощности выявил минимальную необходимую выборку в 21 участника для достижения 80% статистической мощности при уровне значимости 0,05. Для учета возможной потери данных и облегчения анализа вторичной цели было запланировано 30 участников.

Соответственно, 30 спортсменок-женщин вызвались принять участие в данном исследовании. Одна участница была исключена из-за неблагоприятного события во время разбега, что привело к окончательной выборке из 29 участников. Участницы заполнили анкету, включающую вопросы об антропометрических данных, текущем состоянии здоровья, оцененном с помощью опросника готовности к физической активности (Physical Activity Readiness Questionnaire, PAR-Q), предыдущих травмах нижних конечностей и их спортивном опыте, включая футбольную экспертизу.

Участницы были разделены на 2 группы в соответствии с их уровнем подготовки и квалификации. Группа высокого уровня экспертизы (High Expertise, HE) включала 15 игроков в возрасте 22,9 ± 3,8 лет (рост = 168,5 ± 4,7 см, масса = 63,9 ± 5,1 кг), а группа низкого уровня экспертизы (Low Expertise, LE) включала 14 участниц в возрасте 22,5 ± 1,8 лет (рост = 168,6 ± 5,6 см, масса = 63,6 ± 5,6 кг).

Участницы HE соревновались в 1-4 лигах чемпионата Германии, имея в среднем 14,7 ± 3,8 года клубного игрового опыта и 8,1 ± 5,1 часа игры в неделю. В отличие от них, участницы LE имели ограниченный футбольный опыт, пройдя только 1 год университетского курса по футболу и в среднем 0,5 ± 0,7 часа игры в неделю. Однако 6 участниц LE занимались другими командными видами спорта, такими как баскетбол или волейбол.

Все участницы были свободны от травм нижних конечностей в течение 3 месяцев до начала исследования. Предыдущие травмы ПКС не были критерием исключения, если они произошли или были прооперированы по крайней мере за 24 месяца до участия в исследовании. Три участницы ранее перенесли травму ПКС (HE = 2; LE = 1), две из которых прошли хирургическое лечение.

Перед тестированием всем участницам была предоставлена информация о потенциальных рисках, и они дали письменное информированное согласие. Исследование проводилось в соответствии с последней версией Хельсинкской декларации, и протокол был одобрен местным этическим комитетом Университета Фрайбурга, Германия (номер одобрения 24-1142S2).

Экспериментальная установка и условия

Приблизительно 60% травм ПКС у футболисток происходят в защитных игровых ситуациях, таких как прессинг. Поэтому экспериментальная установка была разработана для имитации игровой защитной ситуации. Участницы выполняли задачи COD, в которых они играли роль защитника против реального противника, владеющего мячом. Каждое двигательное задание включало субмаксимальный разбег длиной 5 м со скоростью 4,0 ± 0,3 м/с, за которым следовал 90° COD влево или вправо в ответ на действия противника, который определял направление участницы, ударив мяч в одну сторону. Для обеспечения надежных и последовательных условий тестирования были выбраны два опытных футболиста-мужчины, выступающих на региональном уровне, в качестве противников, и они были равномерно распределены между участницами из групп HE и LE.

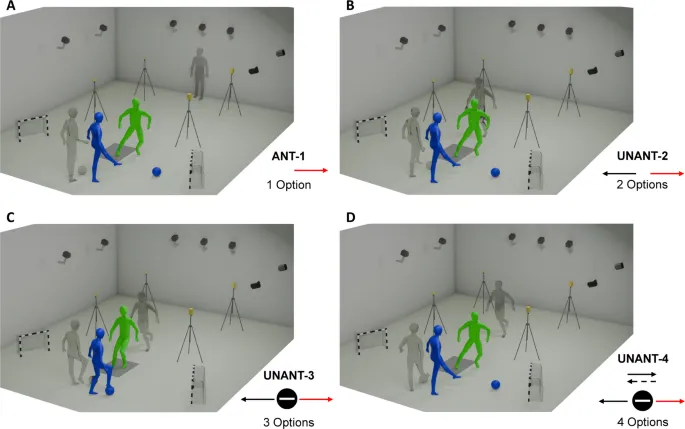

Участницы выполняли COD в экспериментальных условиях с возрастающими когнитивными нагрузками, представленными в блочно-рандомизированном порядке для каждой участницы. В ожидаемом (ANT1) условии (Рис. 1A) участницы выполняли COD влево или вправо, который был указан рукой противника перед разбегом и, следовательно, давал 1 вариант для участницы. Противник затем выполнял внутренний удар вправо или влево в стандартизированный момент времени во время разбега участниц. В неожидаемом условии с 2 вариантами (UNANT2, Рис. 1B) участницы начинали разбег без предварительного знания направления удара, что требовало от них быстрой реакции, поскольку противник ударил мяч в ту или иную сторону в тот же стандартизированный момент времени, что и в условии ANT1. Неожидаемое условие с 3 вариантами (UNANT3, Рис. 1C) еще больше увеличивало когнитивную нагрузку, вводя дополнительный третий вариант движения. Здесь противник либо пасовал мяч влево или вправо, либо останавливал его, поставив ногу поверх мяча, что требовало от участницы замедления и быстрой остановки перед мячом. Неожидаемое условие с 4 вариантами (UNANT4, Рис. 1D) предоставляло наибольшее количество и сложность вариантов, содержащих все предыдущие варианты движения наряду с обманным финтом в нескольких попытках. Выполняя финт, противник первоначально двигал ногой к мячу, указывая на пас в одном направлении, прежде чем быстро сменить опорную ногу и ударить мяч в противоположную сторону. Для обеспечения временной сопоставимости между условиями финт был инициирован немного раньше, гарантируя, что удар по мячу произошел в момент времени, сопоставимый с другими условиями. В соответствии с последними данными, был принят ATR в 300–600 мс. Визуальный сигнал для противника ударить по мячу был моментом, когда участница проходила вторые временные ворота, расположенные на расстоянии 1,5 м от центра силовой платформы. Выбранная скорость разбега 4 м/с привела к ATR примерно в 375 мс.

Участницы выполняли COD на стандартном лабораторном полу в нейтральных футбольных бутсах для помещений (Mundial Goal, Adidas, Herzogenaurach, Germany). Перед сбором данных участницы прошли стандартизированную разминку для подготовки к быстрым, динамичным движениям. Затем участницы выполнили по крайней мере 3 ознакомительных испытания в каждом экспериментальном условии.

Чтобы предотвратить изменение длины шага или двигательных паттернов, участниц не инструктировали нацеливаться на силовую платформу во время выполнения COD. Однако полный контакт стопы с ногой, выполняющей удар, с силовой платформой был необходим для действительных испытаний. Во время ознакомления определялась предпочтительная нога для выполнения удара, и для дальнейшего анализа данных учитывались только COD этой ноги. Для ясности анализировались только 90° COD с предпочтительной ногой. Другие варианты движения, т. е. COD в сторону неподготовленной ноги, COD после финта и маневры остановки, служили только для увеличения когнитивных нагрузок, но не включались в окончательный анализ.

Каждая участница выполнила по крайней мере 14 испытаний на условие, 7 из которых были COD с предпочтительной ногой. Если было зарегистрировано менее 5 действительных испытаний из-за пропуска силовой платформы или отклонения от желаемой скорости разбега, выполнялись дополнительные испытания до достижения требуемого количества 5 действительных испытаний.

Сбор и анализ данных

Скорость разбега измерялась двумя временными воротами (Witty Gate, Microgate, Mahopac, NY, USA), расположенными на расстоянии 3,5 м и 1,5 м от центра силовой платформы.

Трехмерные данные движения участницы, противника и мяча собирались с частотой 200 Гц с использованием системы анализа движения на основе маркеров с 12 камерами (Vicon Motion Systems Ltd., Oxford, Great Britain). Силы реакции грунта (Ground Reaction Forces, GRF) регистрировались с частотой 1000 Гц с помощью встроенной в пол силовой платформы размером 0,9 м x 0,6 м (AMTI BP600900, Watertown, MA USA). Данные захвата движения и GRF синхронизировались (Vicon DLink) для выполнения инверсных динамических расчетов.

Использовался индивидуальный набор маркеров для анализа кинематики туловища, нижних конечностей и стопы игроков, а также для отслеживания начала движения мяча и противника. На основе ранее разработанного набора маркеров было размещено 37 маркеров на: голове (4 маркера), туловище (надгрудинная выемка, мечевидный отросток, позвонок T6), тазу (передние и задние верхние подвздошные ости), ногах (латеральное бедро и голень, медиальный и латеральный мыщелки колена, бугристость большеберцовой кости, медиальная и латеральная лодыжки) и обуви (3-маркерные кластеры на передней и задней части стопы). Для отслеживания движения мяча к мячу был прикреплен 3-маркерный кластер. Кроме того, противник был оснащен 18 маркерами, распределенными по конкретным ориентирам всего тела и обуви. Для обеспечения надежности размещения маркеров все маркеры размещались одним и тем же опытным исследователем для всех участников.

Траектории маркеров предварительно обрабатывались с точки зрения маркировки и заполнения пробелов с использованием встроенных инструментов Woltring и Rigid Body Fill в Vicon Nexus. Для интерполяции Woltring максимальная длина пробела была установлена в пять кадров. Rigid Body Fill использовался только для сегментов с как минимум четырьмя маркерами, т. е. сегменты таза и головы, с максимальной длиной пробела в 25 кадров. Следует отметить, что благодаря нашей установке с 12 камерами, фокусирующимися на очень определенном поле зрения, заполнение пробелов в интересующей временной и пространственной области редко было необходимо. Траектории маркеров и сигналы GRF окончательно фильтровались с помощью фильтра низких частот Баттерворта (4-й порядок, частота среза 20 Гц) в Vicon Nexus. Проводилась статическая калибровочная проба с участницей, стоящей в предопределенном нейтральном положении в специальной раме для калибровки стопы, для определения длины сегмента и центров суставов. Центры голеностопного и коленного суставов определялись как середина между медиальной и латеральной лодыжками и медиальными и латеральными мыщелками соответственно. Центры тазобедренных суставов определялись функционально с использованием стандартизированного протокола динамического движения («звездообразное движение»).

Системы координат сегментов и расчеты углов и моментов в суставах были выполнены с использованием специально написанного скрипта в BodyBuilder (Vicon Motion Systems Ltd., Oxford, UK). Кратко, вертикальные оси бедра и голени определялись от дистальных до проксимальных центров суставов, с медиолатеральными осями, определяемыми через маркеры медиального и латерального мыщелков и лодыжек, а переднезадние оси получались из перекрестного произведения. Оси тазового и туловищного сегментов определялись в соответствии с предыдущими публикациями. Углы суставов вычислялись с использованием последовательности вращения Эйлера YXZ. Ротации коленного сустава определялись как сгибание-разгибание вокруг оси Y, отведение-приведение вокруг последующей оси X', и внутреннюю-внешнюю ротацию вокруг оси Z''. Затем внешние моменты коленного сустава рассчитывались с использованием стандартного подхода инверсной динамики и нормализовались к массе тела каждой участницы. IC определялся как кадр, в котором вертикальная GRF превышала значение 20 Н. Вся дальнейшая обработка выполнялась с использованием пользовательских скриптов в Matlab (R2022b, The MathWorks Inc.).

Дискретные биомеханические переменные выбирались на основе их связи с механизмом травмы ПКС. При IC извлекались углы сгибания колена и прогрессии стопы, а также углы таза, бедра и туловища во фронтальной и поперечной плоскостях, отражающие подготовительные движения для инициирования COD. Кроме того, пиковый угол и момент отведения колена извлекались во время принятия веса (WA), поскольку эта ранняя фаза опоры может считаться актуальной для травм ПКС. WA определялся как время от IC до максимального сгибания колена. Подробное описание углов суставов и направлений моментов будет представлено в разделе результатов.

Параметры управления, такие как скорость разбега и ATR, анализировались для оценки их согласованности внутри и между субъектами. Поскольку было неясно, реагировали ли участницы в первую очередь на движения противника или мяча, были представлены оба показателя. ATROpp определялся как время от начального движения бьющей ноги противника до IC, в то время как ATRBall определялся как время от начального движения мяча до IC.

Статистический анализ

Статистический анализ дискретных данных проводился в программе R (версия 2023.12.0 + 369). Для каждой участницы и экспериментального условия зависимые биомеханические переменные усреднялись по 5 испытаниям. Нормальность данных подтверждалась тестом Шапиро-Уилка и визуальным осмотром QQ-графиков. Однородность дисперсии подтверждалась тестом Левена. Для изучения эффектов внутрисубъектного фактора «условие» (4 уровня: 1, 2, 3, 4 варианта) и межсубъектного фактора «экспертиза» (2 уровня: высокая, низкая) использовалась двухфакторная ANOVA (4 × 2).

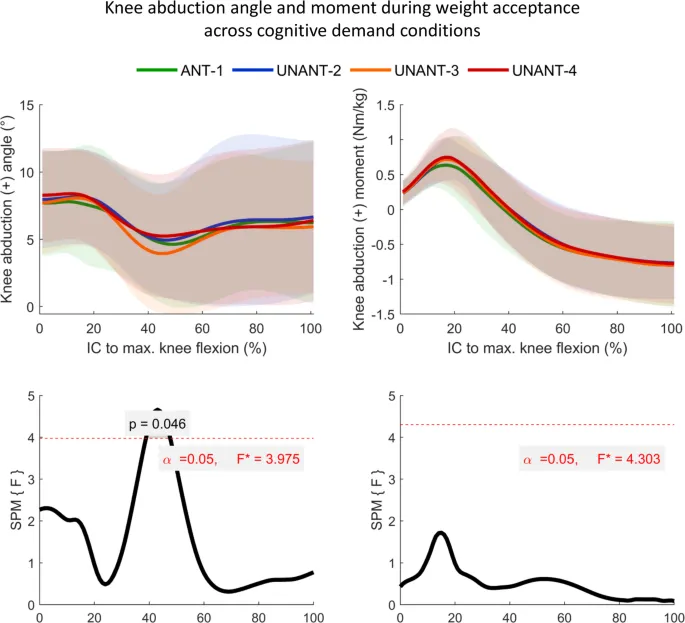

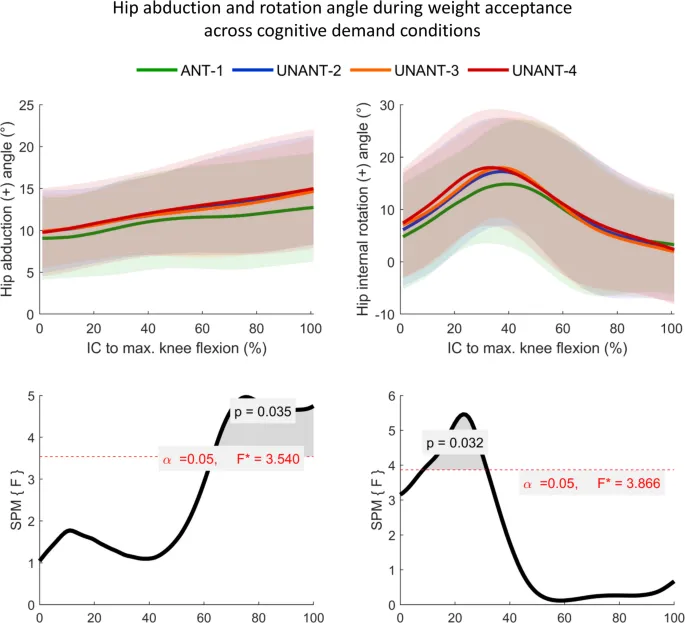

Для анализа непрерывных биомеханических данных использовался статистический параметрический подход (Statistical Parametric Mapping, SPM) с использованием пакета spm1d в MATLAB (R2022b, The MathWorks Inc.). Для анализа использовалась фаза WA. Проводилась однофакторная ANOVA с повторными измерениями для оценки различий между 4 экспериментальными условиями. Если тесты ANOVA достигали статистической значимости, проводились парные t-тесты с поправкой Бонферрони.

Для оценки надежности экспериментальных условий рассчитывались коэффициенты внутриклассовой корреляции (Intraclass Correlation Coefficients, ICC) и их 95% доверительные интервалы (CI) для параметров управления «скорость разбега», «ATRBall» и «ATROpp» с использованием двухфакторной модели случайных эффектов (ICC(2, k)). Оценки ICC интерпретировались как низкие (ICC < 0,5), умеренные (0,5 ≤ ICC < 0,75), хорошие (0,75 ≤ ICC < 0,9) или отличные (ICC ≥ 0,9) надежности.

Результаты

Параметры управления

Скорость разбега оставалась в пределах требуемого диапазона 4,0 ± 0,3 м/с (Таблица 1), без значимого влияния условия (p = 0,117, ηp2 = 0,07) или уровня экспертизы (p = 0,181, ηp2 = 0,07). Аналогично, оба показателя времени реакции, т. е. ATROpp и ATRBall, не различались между условиями (p = 0,703, ηp2 = 0,02 и p = 0,073, ηp2 = 0,08, соответственно) или между уровнями экспертизы (p = 0,21, ηp2 = 0,06 и p = 0,144, ηp2 = 0,08, соответственно) (Таблица 1). Все параметры управления показали хорошую надежность между условиями с ICC 0,89 [95% CI: 0,82, 0,94] для скорости разбега, 0,76 [95% CI: 0,63, 0,89] для ATROpp и 0,79 [95% CI: 0,68, 0,86] для ATRBall.

Дискретные биомеханические переменные

Не было выявлено значимых основных эффектов условия для каких-либо дискретных переменных, связанных с коленным суставом, включая пиковый момент отведения колена, пиковый угол отведения колена и угол сгибания колена при IC (см. Таблицу 2).

В отличие от этого, были обнаружены значимые эффекты условия для проксимальных суставов и кинематики сегментов. Относительно кинематики бедра и таза при IC (Таблица 3) были обнаружены значимые основные эффекты условия для ротации бедра (p = 0,034, ηp2 = 0,101), наклона таза во фронтальной плоскости (p = 0,004, ηp2 = 0,149) и ротации таза (p = 0,012, ηp2 = 0,125). Последующие анализы показали, что таз был значительно менее наклонен и ротирован в направлении бега в условии UNANT4, т. е. при неожидаемых COD с наивысшей когнитивной нагрузкой, по сравнению с ANT1 (p = 0,006, d = −0,686 и p = 0,041, d = 0,543, соответственно). Последующие анализы ротации бедра не достигли уровня статистической значимости. Боковое сгибание туловища при IC не было значимо затронуто условием (Таблица 3). Однако существовал значимый эффект условия на ротацию туловища при IC (p 24 месяца после лечения) могли вызвать смещение из-за потенциальных долгосрочных нейромышечных адаптаций. Тем не менее, биомеханические данные от игроков с предыдущими травмами ПКС и игроков без травм были сравнены, но не было обнаружено статистически значимых и систематических различий.

Из-за экологически валидной установки с реальным противником точное ATR соответствующих участниц, основанное на мяче или противнике, остается неизвестным. Будущие исследования могут преодолеть это ограничение, например, с помощью айтрекинга. Кроме того, следует предполагать более высокую временную вариабельность при использовании экологически валидных, а не искусственных стимулов. Более того, установка могла позволить определенный уровень предвидения, поскольку тонкие различия в начале действий защитника, как внутри, так и между четырьмя тестовыми условиями, могли быть восприняты участницами.

Наконец, помимо спортивной экспертизы, индивидуальные когнитивные способности, такие как время реакции и скорость обработки информации, могут быть решающими для выполнения неожидаемых задач COD и поэтому также должны учитываться в будущих исследованиях.

Выводы

В итоге, наши выводы указывают на то, что повышенные когнитивные нагрузки во время выполнения задач COD у футболисток преимущественно влияют на проксимальную кинематику в области бедра, таза и туловища, а не на механику коленного сустава. Это подтверждает важность проксимальных стратегий контроля в сценариях, связанных с травмами, характеризующихся повышенными когнитивными нагрузками. Кроме того, приемлемые значения ICC для скорости разбега, а также ATROpp и ATRBall указывают на то, что тестовая установка успешно создала надежный и экологически валидный сценарий в контролируемой лабораторной среде.

Основываясь на наших выводах, авторы рекомендуют практикам и тренерам интегрировать как контроль всего тела, так и когнитивно сложные задачи принятия решений в стратегии тестирования и профилактики травм для футболисток, независимо от их уровня экспертизы. С учетом принципа специфичности тренировок, такие задачи, включая ускорения, быстрые COD в ответ на противника и замедления, могут быть включены в структурированные разминочные комплексы или интегрированы в программы нейромышечной тренировки.

Доступность данных

Наборы данных, сгенерированные и проанализированные в ходе текущего исследования, доступны по разумному запросу у соответствующего автора.

Ссылки

Скачать ссылки.

Благодарности

Исследование финансировалось Федеральным институтом спортивной науки (Bundesinstitut für Sportwissenschaft, BISp), Германия [Номер гранта: ZMI4070601/2425] и в рамках стипендии для получения докторской степени Клары Эбнер, предоставленной Cusanuswerk Bischöfliche Studienförderung. Финансирующие организации не играли никакой роли в дизайне исследования, сборе и анализе данных, принятии решения о публикации или подготовке рукописи.

Мы хотели бы поблагодарить Роланда Блехшмида за иллюстрацию экспериментальных условий (Рисунок 1).

Финансирование

Доступ к открытому доступу обеспечен и организован проектом DEAL.

Информация об авторах

- Авторы и их аффилиации

Кафедра спорта и спортивных наук, науки о движении человека, Университет Фрайбурга, Sandfangweg 4, 79102, Фрайбург, Германия

Клара Эбнер, Урс Гранахер & Доминик Геринг

- Авторы

Клара Эбнер

Посмотреть публикации автора на: PubMed | Google Scholar

Урс Гранахер

Посмотреть публикации автора на: PubMed | Google Scholar

Доминик Геринг

Посмотреть публикации автора на: PubMed | Google Scholar

- Вклад

Все перечисленные авторы внесли существенный, прямой и интеллектуальный вклад в работу и одобрили ее для публикации. Клара Эбнер (CE), Урс Гранахер (UG) и Доминик Геринг (DG) задумали идею дизайна исследования. CE провела сбор данных, проанализировала полученный набор данных и написала первую черновую версию рукописи. UG и DG пересмотрели рукопись. Все авторы прочитали и одобрили окончательную версию.

- Корреспондирующий автор

Correspondence to: Клара Эбнер.

Декларации об этике

- Конфликты интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.

Дополнительная информация

Примечание издателя Springer Nature остается нейтральной в отношении территориальных претензий, опубликованных на картах и в институциональных аффилиациях.

Права и разрешения

Открытый доступ

Данная статья лицензирована в соответствии с международной лицензией Creative Commons Attribution 4.0, которая разрешает использование, распространение, адаптацию, изменение и воспроизведение на любом носителе или в любом формате, при условии, что вы должным образом укажете автора (авторов) и источник, предоставите ссылку на лицензию Creative Commons и укажете, были ли внесены изменения. Изображения или другие материалы третьих сторон, включенные в статью, включены в лицензию Creative Commons статьи, если иное не указано в сноске к материалу. Если материал не включен в лицензию Creative Commons статьи, и ваше предполагаемое использование не разрешено действующим законодательством или превышает допустимое использование, вам потребуется получить разрешение напрямую от правообладателя. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Перепечатки и разрешения

Об этой статье

Цитировать эту статью

Ebner, C., Granacher, U. & Gehring, D. Effects of increasing cognitive demands through expanding movement options on biomechanics during changes of direction in female football players. Sci Rep 15, 37172 (2025). https://doi.org/10.1038/s41598025250692

Скачать статью

Поделиться этой статьей

Любой, с кем вы поделитесь по следующей ссылке, сможет прочитать этот контент: Получить ссылку для общего доступа. Извините, ссылка для общего доступа в данный момент недоступна. Скопируйте ссылку для общего доступа в буфер обмена.

Предоставлено инициативой Springer Nature по совместному использованию контента SharedIt.

Ключевые слова: Передняя крестообразная связка, Когнитивные нагрузки, Женский футбол, Кинематика