Интересное сегодня

Как работает реляционное управление вниманием при визуальном...

Введение в механизмы визуального внимания Люди и другие организмы сталкиваются с чрезвычайно сложной...

Как геометрия объекта влияет на нашу интуитивную физику усто...

Роль геометрии объекта в интуитивной физике устойчивости Как люди определяют физическую устойчивост...

Психологическое состояние медицинских работников в Судане: т...

Введение Расстройства психического здоровья представляют собой серьезную глобальную проблему, затраг...

Влияние ускоренного репродуктивного старения на психическое ...

Исследование влияния репродуктивного старения на психическое здоровье Исследование, проведенное Унив...

Опасные расстройства пищевого поведения: смертельные риски

Тяжелые формы нарушений пищевого поведения Ряд психических расстройств представляет серьезную угрозу...

Связь между стрессом, связанным с бесплодием, и качеством жи...

Бесплодие не является смертельным заболеванием, но оно вызывает значительный стресс, связанный с бес...

Аудиовизуальная интеграция при аутизме

Аутизм — это расстройство нейроразвития, характеризующееся нарушениями социальной коммуникации (НСК) и паттернами ограниченного и повторяющегося поведения и интересов (ОППИ) (American Psychiatric Association, 2013). Важно отметить, что, хотя сенсорные различия не являются частью официальных диагностических критериев, они широко распространены среди этой группы населения и в настоящее время признаны частью фенотипа аутизма. У таких людей могут проявляться поведение, связанное с поиском сенсорной стимуляции, сенсорная гипореактивность, сенсорная гипереактивность или, что чаще, комбинация этих особенностей. Более того, было показано, что различия в сенсорной обработке коррелируют с НСК (Baranek et al., 2018; FossFeig et al., 2012; Lane et al., 2010) и ОППИ (Boyd et al., 2010; FossFeig et al., 2012; Schulz & Stevenson, 2019).

Однако для лучшего понимания вклада сенсорных особенностей в фенотип аутизма важно рассматривать сенсорную обработку в более естественной манере. Естественная среда обычно является мультисенсорной, содержащей информацию из нескольких сенсорных модальностей. Значительная часть исследований мультисенсорной интеграции (МСИ) при аутизме до настоящего времени была сосредоточена на аудиовизуальной (АВ) интеграции, которая может давать особенно большие поведенческие преимущества в естественных условиях, например, улучшая понимание речи в шуме при видимой артикуляции говорящего (Grant & Seitz, 2000; Sumby & Pollack, 1954).

Исследования АВ интеграции при аутизме выявили ряд различий, включая сниженную подверженность АВ перцептивным иллюзиям (например, эффект МакГурка (Stevenson et al., 2014; Taylor et al., 2010; Zhang et al., 2019)) и нарушение понимания речи в шуме (Foxe et al., 2015; Rance et al., 2014; Smith & Bennetto, 2007; Stevenson et al., 2017). Кроме того, у аутичных людей, по-видимому, расширенное временное окно связывания (Baum Miller & Wallace, 2019; FossFeig et al., 2010; Noel et al., 2018; Stevenson et al., 2014; Zhou et al., 2018) — временной интервал, в течение которого мультисенсорные стимулы, вероятно, объединяются в единую перцептивную сущность, — что напрямую коррелирует с более слабой аудиовизуальной интеграцией (Stevenson et al., 2014) и большей выраженностью НСК (Feldman et al., 2018, 2022; Stevenson et al., 2014).

Пространственная интеграция и ее связь с аутизмом

Хотя АВ временная интеграция при аутизме хорошо изучена, остается в значительной степени неизвестным, распространяются ли эти различия на пространственную область. Учитывая известную связь между АВ временной интеграцией и особенностями аутизма, есть основания полагать, что способность к АВ пространственной интеграции также может быть связана с основными чертами расстройства.

Например, ряд социально-коммуникативных поведенческих реакций, которые, как известно, нарушены при аутизме, таких как понимание речи в шуме (Foxe et al., 2015; Smith & Bennetto, 2007; Stevenson et al., 2017), ориентация и реакция на собственное имя (Miller et al., 2017; Palomo et al., 2022; Schwartz et al., 2020), а также направление взгляда на социально значимые коммуникативные стимулы (например, глаза; BaronCohen, 2017; Hotier et al., 2017; Jones et al., 2008; Jones & Klin, 2013; Spezio et al., 2007; Trepagnier et al., 2002 и др.), полагаются на интеграцию слуховых и зрительных стимулов в пространстве. Атипичная АВ пространственная интеграция может частично объясняться такими поведенческими дефицитами.

Также хорошо известно, что аутизм связан с атипичной пространственной интеграцией в других областях, включая сниженную подверженность иллюзии резиновой руки (Cascio et al., 2012; Crespi & Dinsdale, 2019; Noel, Failla, Noel et al., 2020a, b), более узкие границы околотелесного пространства (ОТС) (Noel et al., 2017; Noel, Failla, Noel et al., 2020a, b) и ригидность размера ОТС независимо от социального контекста (Noel et al., 2021). Таким образом, АВ пространственная интеграция при аутизме требует более тщательного изучения, как и ее потенциальная связь с особенностями аутизма.

Настоящее исследование: изучение функции аудиовизуальной пространственной интеграции при аутизме

У здоровых взрослых людей пространственная локализация наилучшая для зрительных и пространственно согласованных АВ целей, со значительно худшей точностью и прецизионностью в условиях только слухового восприятия (Hairston et al., 2003). Более того, при небольших расхождениях АВ сигналов восприятие индивидуумом местоположения слуховой цели смещается в направлении зрительного сигнала (Hairston et al., 2003); это явление известно как зрительное смещение. Используя подобную парадигму, мы стремились изучить АВ пространственную интеграцию у детей с аутизмом и типично развивающихся детей.

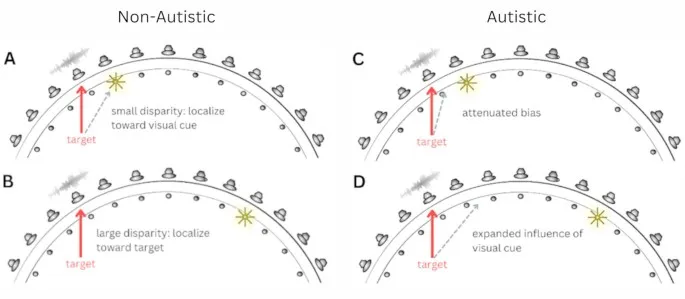

На данный момент нам известно только одно исследование (Noel et al., 2022), которое изучало эту способность при аутизме, однако в нем использовалась парадигма с выбором из двух альтернатив, что ограничивает наше понимание истинной точности локализации и степени зрительного смещения. Текущее исследование использовало парадигму свободной локализации, что позволило нам количественно оценить точность локализации и зрительное смещение у детей с аутизмом и типично развивающихся детей. Основываясь на данных о более слабой АВ временной интеграции, мы предположили, что обнаружим аналогичные изменения в способности к АВ пространственной интеграции. В частности, мы ожидали, что типично развивающиеся дети продемонстрируют смещение в сторону зрительного стимула при небольших расхождениях сигналов (Рис. 1А), и это смещение будет уменьшаться при больших расхождениях (Рис. 1Б). В отличие от этого, мы ожидали, что дети с аутизмом продемонстрируют ослабленное смещение даже при небольших расхождениях сигналов (Рис. 1В), но зрительное смещение сохранится при более широких расхождениях, что фактически отражает расширенное АВ пространственное окно связывания (Рис. 1Г).

Рис. 1. Предполагаемые различия между типично развивающимися (А, Б) и аутичными (В, Г) индивидуумами. Пунктирные линии указывают сообщаемое местоположение. Типично развивающиеся индивидуумы будут испытывать смещение в сторону зрительных сигналов при небольших пространственных расхождениях (А), но не при больших (Б). Аутичные индивидуумы будут демонстрировать ослабленное смещение даже при небольших пространственных расхождениях (В), но смещение сохранится при большем пространственном расхождении (Г).

Исследование взаимосвязи с клиническими характеристиками

Наконец, мы стремились изучить взаимосвязь между способностями к АВ пространственной интеграции и клиническими особенностями аутизма. Текущее исследование изучало, как пол, а также различные показатели сенсорной обработки, способности к социальной коммуникации и когнитивные способности коррелируют с поведенческими результатами. Мы предположили, что атипичная сенсорная обработка будет соответствовать меньшему зрительному смещению (т.е. более слабой интеграции). Относительно точности мы предвидели два различных профиля. Первый заключался в том, что индивидуумы, проявляющие большую сенсорную гипереактивность, будут точнее сообщать местоположение цели. Второй заключался в том, что у тех, кто проявляет большую сенсорную гипореактивность, будет худшая способность к локализации. Мы также ожидали, что худшие результаты и снижение интеграции будут соответствовать большему количеству признаков социальной коммуникации и более низким языковым способностям.

В соответствии с рекомендациями Autism Self Advocacy Network (ASAN; https://autisticadvocacy.org/), мы решили использовать в отношении аутичных людей язык идентичности в первую очередь (т.е. «аутичный человек»), хотя есть и те, кто выступает за язык, ориентированный на личность. Мы описываем наших здоровых контрольных участников как «типично развивающихся», чтобы отразить отсутствие основных медицинских, психиатрических или психологических состояний, которые могли бы повлиять на результаты исследования.

Методы

Участники

Все процедуры получения согласия и исследования проводились в соответствии с протоколами, одобренными Комитетом по этике Vanderbilt University Institutional Review Board. Все участники и опекуны предоставили письменное информированное согласие и разрешение соответственно на участие и публикацию данных. Мы привлекли 17 участников с аутизмом в возрасте от 7 до 17 лет и 15 типично развивающихся участников, подобранных по возрасту; по возможности, также по полу. Один участник с аутизмом не смог выполнить все экспериментальные задания и не был включен в анализ. Все участники имели сообщенный опекунами нормальный слух и нормальное или скорректированное до нормального зрение. Участники не имели в анамнезе неврологических (например, эпилепсия) или генетических (например, синдром ломкой Х-хромосомы) расстройств. Участники с аутизмом также должны были иметь официальный диагноз аутизма от лицензированного клинициста в течение последних 5 лет с использованием Autism Diagnostic Observation Scale, 2nd Ed. (ADOS2; Lord et al., 2008). Типично развивающиеся участники были обследованы на аутизм с помощью опросника Social Communication Questionnaire (SCQ; Rutter et al., 2003) в версии для опекунов, охватывающей всю жизнь, и должны были набрать баллы ниже порога для диагностики аутизма. Типично развивающиеся участники также были исключены, если они сообщали о наличии родственника первой степени с аутизмом или имели в анамнезе или текущий диагноз психического заболевания.

Клиническая и фенотипическая характеристика

Участники были оценены по полному набору тестов (Таблица 1), который включал тесты невербального интеллекта (Leiter Test of Nonverbal Intelligence, 3rd Ed. (Leiter3); Roid et al., 2013), языковой функции (Clinical Evaluation of Language Fundamentals, 4th Ed. (CELF4); Semel et al., 2003), способности к социальной коммуникации (SCQ; Rutter et al., 2003; Social Responsiveness Scale, 2nd Ed. (SRS2); Constantino & Gruber, 2012) и сенсорных ощущений (Sensory Profile, 2nd Ed. (SP2); Dunn, 2014; Sensory Experiences Questionnaire (SEQ); Baranek, 1999; Glasgow Sensory Questionnaire (GSQ); Robertson & Simmons, 2013). Deary-Liewald Task (Deary et al., 2011) — компьютерное задание на время реакции — проводилось для обеспечения того, чтобы участники могли выполнять задания в установленное время. Из-за временных ограничений балл невербального IQ по Leiter3 был недоступен для трех участников (Ntyp=3), а CELF4 был недоступен для двух участников (Ntypc=2). Четыре участника не смогли завершить GSQ; у одного аутичного человека не было достаточных языковых способностей для заполнения опросника; оставшиеся три участника (Nautistic=2, Ntyp=1) не заполнили GSQ из-за несоблюдения инструкций. В случае четырех аутичных участников действительные баллы ADOS не были предоставлены поставщиками услуг.

Таблица 1. Оценки

Аппаратура и сбор поведенческих данных

Динамики и светоизлучающие диоды (СИД) были расположены полукругом (радиус = 75 см) вдоль горизонтального азимута, отрегулированного на уровне глаз участника. Головы участников фиксировались подбородочной опорой. Слуховые и зрительные сигналы располагались под углом 10° (визуальный угол 7,59°) или 20° (визуальный угол 14,93°) билатерально и в центре азимута. Слуховые стимулы представляли собой вспышку белого шума на уровне 67 дБ SPL; зрительные стимулы представляли собой вспышку света. Экспериментальные процедуры проводились в затемненной, звуко- и светоизолированной кабине. Участники не могли видеть динамики и массивы диодов.

Для каждого испытания красный светодиод фиксации загорался в одном из пяти положений. Участники смотрели на светодиод фиксации в течение 500 мс, затем цель появлялась на 200 мс. Местаположения целевого и фиксационного света псевдослучайно генерировались из пяти возможных положений. Затем участникам предлагалось использовать 2-осевой потенциометр для сообщения о воспринимаемом местоположении цели. У участников было 1500 мс для ответа.

В блоках АВ целью был слуховой стимул, представленный либо отдельно, либо с пространственно согласованной вспышкой, либо с пространственно несогласованной вспышкой. Среди испытаний только слухового и согласованного АВ было по три возможных условия для каждого (0°, ±10°, ±20°); среди несогласованных АВ испытаний было шесть возможных комбинаций местоположений. Чтобы снизить нагрузку на участие, каждое условие предъявлялось 64 раза, что составило в общей сложности 768 испытаний в четырех блоках. Участникам было поручено сообщать местоположение слуховой цели, даже если присутствовал визуальный стимул. В блоках только зрительного восприятия, которые проводились после завершения всех АВ блоков, визуальный стимул предъявлялся отдельно, и участникам предлагалось сообщать местоположение визуальной цели. Как и в случае только слухового и согласованного АВ испытаний, было три возможных условия (0°, ±10°, ±20°). Каждое условие предъявлялось 80 раз, что составило в общей сложности 240 испытаний в двух блоках. Перерывы разрешались и поощрялись между всеми блоками.

Из-за технических ошибок поведенческие данные были недоступны для двух аутичных участников — итоговая выборка поведенческих данных состоит из 14 аутичных и 15 типично развивающихся участников.

Статистический анализ

Точность локализации

Угол ответа рассчитывался путем определения плато в изменении напряжения в течение не менее 100 мс, что указывало на то, что участник прекратил движение джойстиком. Обратный тангенс медианного значения напряжения в период плато использовался для расчета сообщаемого угла. Чтобы учесть дрейф потенциометра, базовое напряжение во время периода покоя фиксации вычиталось из ответа. Выбросные ответы — определяемые как ±1,5-кратный межквартильный диапазон — удалялись.

Ошибка определялась как разница между местоположением цели и местоположением ответа, при этом положительная ошибка указывала на превышение цели (т.е. к периферии), а отрицательная ошибка — на недостижение цели (т.е. к центру). Чтобы учесть моторную ошибку, средняя визуальная ошибка в каждом местоположении вычиталась из всех ответов в этом местоположении. Поскольку люди гораздо точнее и демонстрируют меньшую вариабельность при локализации визуальных стимулов по сравнению со слуховыми (Hairston et al., 2003), мы интерпретировали визуальные ответы как базовый уровень индивидуальной способности к локализации. Ошибка ответа рассчитывалась для всех испытаний.

Все статистические анализы проводились в R (R Core Team, 2017). Используя пакет lme4 (Bates et al., 2015), мы провели смешанную модель для количественной оценки влияния диагностической группы, модальности испытания и местоположения цели на ошибку локализации ответа для испытаний только со слухом, только со зрением и согласованных АВ испытаний, с субъектом в качестве случайного эффекта (Уравнение 1).

$$error~im ~group*location*modality + { ext{(}}1~{ ext{|}}~subject~)$$

(1)

Визуальное смещение

В соответствии с Hairston et al. (2003), визуальное смещение рассчитывалось по Уравнению 2:

$$ ~bias = rac{{error}}{{eft| {~disparity~} ight|}}*100$$

(2)

Визуальное смещение в 100% указывает на полное захватывание зрительным стимулом, тогда как визуальное смещение в 0% указывает на то, что участник ответил в месте расположения слуховой цели. Визуальное смещение рассчитывалось только для несогласованных АВ испытаний. Как и в нашей модели ошибки, мы использовали ту же структуру смешанной модели и методы для оценки влияния диагностической группы, местоположения цели и расхождения сигналов на визуальное смещение (Уравнение 3):

$$visual~bias~im ~group*location*disparity + { ext{(}}1~{ ext{|}}~subject~)$$

(3)

Для проверки адекватности модели мы визуально проверили остатки модели на нормальность и гомоскедастичность. Мы также сравнили случайные интерцепты субъектов между группами с использованием критерия Уилкоксона для парных выборок.

Связь с клиническими характеристиками

Мы провели исследовательский анализ для выявления клинических особенностей аутизма, связанных с производительностью локализации и визуальным смещением. Мы заполнили отсутствующие данные с помощью пакета mice (van Buuren & GroothuisOudshoorn, 2011), затем стандартизировали все переменные (среднее = 0 ± 1). Из-за большого количества клинических переменных — которые могут привести к большим дисперсиям при выполнении стандартной регрессии обычных наименьших квадратов (OLS) — мы провели регрессию наименьших абсолютных значений с выборочной операцией (LASSO), которая налагала штраф на переменные, вносившие вклад в высокую ошибку прогнозирования модели. Мы включили параметры стимула и клинические оценки в качестве предикторов в нашей регрессии LASSO, исключив статус диагностической группы и общие баллы (в пользу баллов по субшкалам) из наших переменных (Таблица 1). Используя пакет glmnet (Friedman et al., 2010), мы подогнали модель 10-кратной перекрестной проверки с альфа (множитель взвешенных коэффициентов), установленным на 1, и лямбда (λ, параметр сжатия, который ограничивает размер коэффициентов переменных) свободно варьирующимся. Используя перекрестную проверку, мы вычислили оптимальный λ, затем вычислили r² для результирующей модели, используя оптимальный λ и взвешенные LASSO коэффициенты. Мы провели этот анализ отдельно для визуального смещения и точности локализации.

Результаты

Демография и клиническая информация

Существенных различий между группами по полу, возрасту, рецептивному или экспрессивному языку или IQ не было. Все демографические и клинические показатели участников приведены в Таблице 2. Обратите внимание, что в SP2 более высокие баллы указывают на более «типичное» функционирование.

Таблица 2. Демографические и клинические показатели участников

Точность локализации

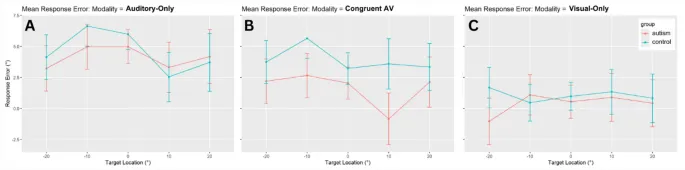

Точность локализации рассчитывалась для унисенсорных и согласованных АВ условий. В среднем по всем местоположениям целей и модальностям средняя ошибка локализации составила 2,57°±17,48°. Вопреки нашим ожиданиям, не было никакого эффекта группы или местоположения цели на ответы локализации. Однако мы наблюдали значительный эффект модальности на эти ответы (Kruskal-Wallis X² = 120,39, p < 0,001; Рис. 2). Пост-хок парное сравнение с поправками Бонферрони выявило, что точность визуальной локализации (средняя ошибка = 0,74°±16,97°) была значительно выше, чем для согласованных АВ (средняя ошибка = 2,5°±17,45°; p < 0,001) и только слуховых (средняя ошибка = 4,61°±17,84°; p < 0,001) испытаний; локализация согласованных АВ целей также была значительно лучше, чем для слуховых целей (p < 0,001). Таким образом, как и у здоровых взрослых, визуальная локализация значительно лучше слуховой, а визуальная информация значительно облегчает способность к слуховой локализации.

Рис. 2. Ошибка локализации была значительно больше в условиях только слухового (А) и согласованного АВ (Б) по сравнению с условием только зрительного (В). Ошибка согласованного была значительно меньше, чем у слухового. Существенного основного эффекта диагностической группы или местоположения цели не было.

Визуальное смещение

В несогласованных испытаниях визуальное смещение не значительно различалось между периферическими местоположениями слева и справа, поэтому мы сгруппировали местоположения целей по абсолютному отклонению от центра (0°, ±10°, ±20°). Среднее визуальное смещение для всех АВ несогласованных условий составило 23,94%±130,19%. Наша модель выявила оценочную внутрисубъектную дисперсию 30,45% и межсубъектную дисперсию 126,39%. Как и в случае ответов локализации, диагностическая группа не оказала значительного влияния на визуальное смещение. Уменьшенная модель с удаленным членом диагностической группы была статистически сопоставима с полной моделью, поэтому далее обсуждаются результаты уменьшенной модели.

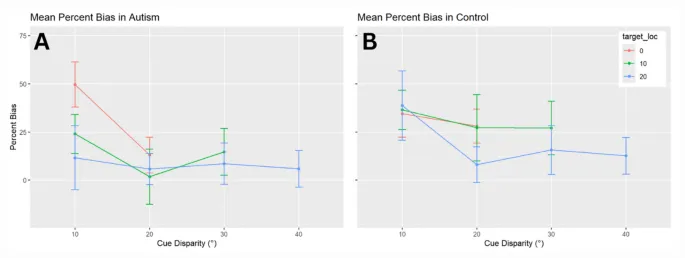

Мы наблюдали значительный эффект как расхождения, так и местоположения цели на ответы локализации (Рис. 3).

Рис. 3. Среднее визуальное смещение у (А) аутичных и (Б) типично развивающихся участников. Визуальное смещение было значительно больше при наименьшем расхождении сигналов (10°), чем при любом другом расхождении. Визуальное смещение также было значительно больше для слуховых целей, представленных при 0° (красный), по сравнению с теми, что представлены при 10° (зеленый) или 20° (синий) к периферии. Существенного основного эффекта группы или каких-либо эффектов взаимодействия не было.

В соответствии с ожиданиями, тест Краскела-Уоллиса с парными сравнениями (X² = 48,02, p < 0,001) выявил, что смещение при наименьшем расхождении (10°, среднее = 33,88%±152,87%) было значительно больше, чем смещение при 20° (среднее = 14,57%±111,46%, p < 0,001), 30° (среднее = 16,57%±83,06%, p = 0,007) или 40° (среднее = 9,61%±61,34%, p = 0,007) расхождении. Визуальное смещение при расхождении 20°, 30° и 40° значительно не отличалось друг от друга.

Мы также обнаружили значительную разницу в визуальном смещении между местоположениями целей (Kruskal-Wallis X² = 36,44, p < 0,001). Визуальное смещение при местоположении цели 0° (среднее = 31,55%±136,91%) было значительно больше, чем визуальное смещение при местоположении цели 20° (среднее = 12,67%±108,82%, p < 0,001); визуальное смещение при местоположениях целей 10° (среднее = 26,5%±140,17%) также было значительно больше, чем при 20° (p < 0,001). Визуальное смещение значительно не отличалось между целями при 0° и 10° (p = 0,166). Существенных эффектов взаимодействия не было, и случайные эффекты не отличались значительно по группам (W = 85, n.s.). Следует отметить, что, хотя наша модель и выявила значимые эффекты, а статистические данные подтвердили адекватность модели (Рис. S1), соответствие было плохим (скорректированный r² = 0,06), и факторы, отличные от параметров стимула, могут быть лучшими предикторами визуального смещения (см. следующий раздел).

Исследовательские анализы: связь между поведенческими результатами и клиническими характеристиками

Ошибка локализации

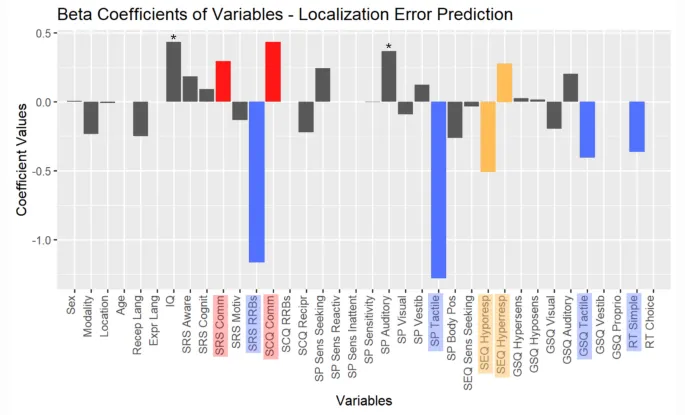

Исследуя, какие переменные наиболее полно объясняют производительность локализации, наша оптимальная модель LASSO (λ = 0,002) наложила штраф на следующие переменные до 0: возраст, экспрессивный язык, время сложной реакции, субшкалы проприоцепции и вестибулярной системы GSQ, субшкалы сенсорного невнимания и сенсорной реактивности SP2, а также субшкала ОППИ SCQ. Полные коэффициенты β (beta), оцененные моделью, приведены в Таблице S1. Окончательная модель показала приемлемое соответствие (скорректированный r² = 0,343).

Три отдельных кластера клинических особенностей оказались связанными с производительностью локализации (Рис. 4). Во-первых, хотя это не было охвачено нашими гипотезами, соматосенсорный/моторный кластер особенностей был наиболее тесно связан с производительностью. В частности, тактильная обработка (SP2, β = -1,276; GSQ, β = -0,406), ОППИ (SRS2, β = -1,165) и простое время моторной реакции (β = -0,362) имели одни из самых больших оценочных β коэффициентов в модели, что предполагает связь между соматосенсорной и сенсомоторной обработкой и аудиовизуальной пространственной обработкой. Во-вторых, в соответствии с нашими гипотезами, мы обнаружили, что большее количество признаков НСК тесно связано с худшей производительностью локализации (субшкала коммуникации SCQ, β = 0,433; субшкала коммуникации SRS, β = 0,296). Этот вывод подчеркивает потенциальные связи между аудиовизуальной пространственной интеграцией и сложными социальными коммуникативными поведениями, как это наблюдалось ранее во временной области. Наконец, мы обнаружили, что как сенсорная гипереактивность (SEQ, β = 0,275), так и сенсорная гипореактивность (SEQ, β = -0,507) были тесно и противоположно связаны с производительностью, хотя и в противоположном направлении, чем мы предполагали: индивидуумы, проявляющие больше признаков гипереактивности, демонстрировали худшую производительность, в то время как индивидуумы с большей гипореактивностью демонстрировали лучшую производительность.

Рис. 4. Коэффициенты β, полученные методом LASSO, для клинических характеристик и характеристик стимула при прогнозировании ошибки локализации ответа. Кластер моторных/соматосенсорных признаков, имевший одни из самых высоких значений β (синий), включал оценку ОППИ SRS, оценки тактильной обработки SP и GSQ, а также время простой реакции. Кластер социальной коммуникации (красный) включал оценки социальной коммуникации SRS и SCQ. Кластер реактивности (желтый) включал оценки гиперактивности и гипореактивности SEQ. IQ и слуховая обработка (обозначены *) также имели высокие коэффициенты β, но не являются частью кластера, представляющего интерес.

Следует также отметить, что, хотя мы ожидали связи между производительностью и языковой способностью, в частности, рецептивным языком, мы вместо этого обнаружили, что невербальный IQ тесно связан с производительностью локализации (β = 0,435), как и атипичная слуховая обработка (SP2, β = 0,367). Хотя эти связи должны быть изучены в будущем, особенно связь между атипичной слуховой обработкой и аудиовизуальной пространственной остротой, ни одна из этих переменных не попала в отдельный кластер признаков.

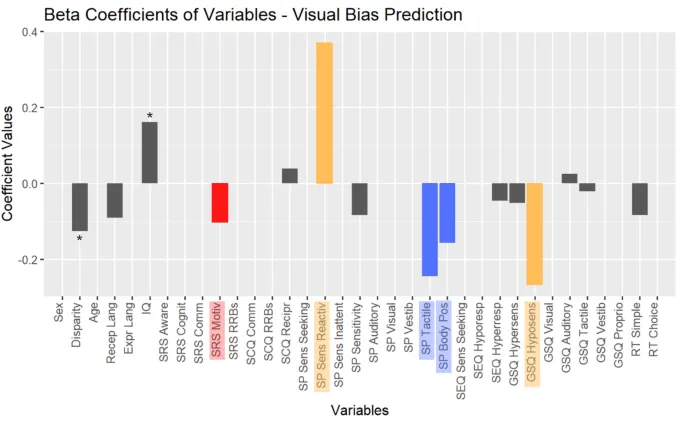

Визуальное смещение

Наша оптимальная модель LASSO для визуального смещения (λ = 0,035) выявила меньшее количество клинических и демографических переменных, предсказывающих визуальное смещение. Модель наложила штраф на следующие переменные до 0: возраст; пол; экспрессивный язык; все субшкалы SRS2, кроме Мотивации; субшкалы Коммуникации и ОППИ SCQ; субшкалы Поиска сенсорной стимуляции, Сенсорного невнимания, Слуховая, Зрительная и Вестибулярная SP2; субшкалы Поиска сенсорной стимуляции и Гипореактивности SEQ; субшкалы Зрительная, Тактильная, Вестибулярная и Проприоцептивная GSQ; и время реакции сложного выбора. Полные коэффициенты β, оцененные моделью, приведены в Таблице S2. Оценка визуального смещения с использованием клинических характеристик была гораздо более надежной (скорректированный r² = 0,402) по сравнению с моделью, использующей только параметры стимула (r² = 0,06).

Как и в случае ошибки локализации, мы обнаружили, что моторные/соматосенсорные, сенсорные реакции и характеристики социальной коммуникации были надежно связаны с визуальным смещением (Рис. 5). Наибольшие значения коэффициента β наблюдались среди шкал сенсорной реактивности (субшкала Сенсорной реактивности SP2, β = 0,37; субшкала Гипореактивности GSQ, β = -0,266), за которыми следовал соматосенсорный кластер (субшкала Тактильной обработки SP2, β = -0,245; субшкала Положения тела SP2, β = -0,157). Мы также увидели, что субшкала Социальной мотивации SRS (β = -0,104) оказалась важным предиктором. Эти выводы, в сочетании с результатами моделирования точности, предполагают, что эти три кластера признаков — моторные/соматосенсорные, сенсорные реакции и социальная коммуникация — тесно связаны с аудиовизуальной пространственной интеграцией. Будущие исследования должны напрямую изучать эти связи, а также связь между клиническими особенностями и пространственной интеграцией более значимых для среды стимулов (например, лиц и голосов).

Рис. 5. Коэффициенты β, полученные методом LASSO, для клинических характеристик и характеристик стимула при прогнозировании визуального смещения. Кластер моторных/соматосенсорных признаков, имевший одни из самых высоких значений β (синий), включал оценки тактильной обработки и положения тела SP. Оценка социальной мотивации SRS (красный) была значимым предиктором. Кластер реактивности (желтый) включал оценки сенсорной реактивности SP и гипочувствительности GSQ. IQ и расхождение сигналов (обозначены *) также имели высокие коэффициенты β, но не являются частью кластера, представляющего интерес.

Важно отметить, что, в отличие от нашей модели точности, один параметр стимула — расхождение сигналов — сохранил значимость в модели смещения (β = -0,126). Этот вывод подчеркивает, что независимо от клинической картины, наши участники были менее склонны интегрировать стимулы по мере увеличения расхождения сигналов, что наблюдается у здоровых взрослых (Hairston et al., 2003). IQ также был значимым предиктором в нашей модели (β = 0,161), но опять же не был осмысленно связан ни с одним кластером признаков.

Обсуждение

Сохранная слуховая локализация и визуальное смещение при аутизме

Мы были удивлены, не обнаружив эффекта группы на способность к локализации или визуальное смещение в нашей парадигме локализации целей. Как описано выше, хорошо установлено, что существуют значительные различия между аутичными и типично развивающимися индивидуумами в способностях к аудиовизуальной временной интеграции. Кроме того, в других задачах пространственной интеграции, таких как иллюзия резиновой руки (Cascio et al., 2012) и манипуляции с околотелесным пространством (ОТС) (Noel et al., 2021; Noel, Failla, Noel et al., 2020a, b), аутичные индивидуумы демонстрируют отличные от здоровых контрольных группы результаты. Поэтому мы изначально предполагали домен-общие различия в АВ интеграции. Кроме того, из-за предыдущих данных об атипичной АВ временной интеграции мы ожидали, что визуальное смещение слуховой локализации будет слабее и будет происходить в более широком пространственном диапазоне в группе аутичных людей.

Это не то, что мы наблюдали. Скорее, поведенческие результаты были сопоставимы между диагностическими группами, причем параметры стимула, а не статус диагностической группы, были гораздо более важными детерминантами точности локализации и визуального смещения. В частности, производительность локализации отличалась только между модальностями целей, причем производительность только зрительного восприятия была значительно лучше, чем только слухового или согласованного АВ. Кроме того, было обнаружено, что визуальное смещение меньше при больших расхождениях сигналов. Это соответствует тому, что ранее наблюдалось у здоровых взрослых (Hairston et al., 2003), предполагая, что дети с аутизмом и типично развивающиеся дети в нашем возрастном диапазоне одинаково интегрируют простые АВ пространственные стимулы, как и здоровые взрослые.

Неясно, почему аутичная выборка продемонстрировала сохранные способности к АВ пространственной интеграции, учитывая данные об атипичной АВ временной интеграции. До настоящего времени ни одно исследование не изучало эти два аспекта параллельно у одних и тех же индивидуумов. Однако одной из возможных причин диссоциации производительности является тот факт, что временная и пространственная обработка происходят по разным обрабатывающим потокам. Например, активность дорсолатеральной префронтальной коры модулируется в зависимости от простой АВ асинхронности стимулов, что, по мнению Бауманна и др. (2018), может быть связано с увеличенной нагрузкой на рабочую память для больших асинхронностей. Действительно, поведенческие данные указывают на то, что расширение временного окна связывания у стареющих, но в остальном здоровых взрослых связано со снижением рабочей памяти (Chen et al., 2021), предполагая, что сенсорная рабочая память, по-видимому, является важнейшей когнитивной функцией, лежащей в основе успешной временной интеграции. Однако, помимо верхневисочной борозды, области мозга, преимущественно активируемые при согласованной АВ пространственной обработке, включают первичные сенсорные области и подкорковые сенсорные структуры (например, верхние холмики; Callan et al., 2015; Fairhall & Macaluso, 2009). Простая АВ пространственная интеграция, по-видимому, происходит на более ранних, низкоуровневых участках мозга, тогда как временная интеграция, по-видимому, требует больше когнитивных ресурсов, особенно из областей высшего порядка, известных своим вовлечением при аутизме.

Клинические особенности аутизма связаны с пространственной остротой и интеграцией

Моторно-соматосенсорные

Восприятие объектов в пространстве тесно связано с телом и занимаемым им пространством. Из наших исследовательских анализов мы обнаружили, что основными предикторами точности локализации были не характеристики стимула, и даже не слуховые или зрительные различия в обработке, а кластер признаков в тактильной и моторной областях (тактильная обработка и обработка положения тела, ОППИ и время моторной реакции). Мы подозреваем, что общая нить, связывающая эти выводы, — это связь между околотелесным пространством (ОТС) и сенсорной обработкой. ОТС — действенное пространство вокруг тела — формируется не только интеграцией слуховых, зрительных и тактильных сигналов, но и моторными действиями тела и когнитивными процессами. Восприятие объектов и людей в пространстве далее формирует ОТС в соответствии с контекстом окружающей среды (например, социальным взаимодействием; Noel et al., 2021). Важно отметить, что объекты в пределах ОТС обрабатываются иначе, чем те, что находятся за его пределами. Например, подпороговые зрительные сигналы усиливают обнаружение одновременных тактильных стимулов при представлении внутри — но не вне — границ ОТС (Salomon et al., 2017), и индивидуумы демонстрируют более быстрое время реакции на тактильные стимулы, когда одновременные слуховые (Canzoneri et al., 2012; Matsuda et al., 2021) или зрительные (Noel et al., 2020) сигналы представлены внутри ОТС по сравнению с теми, что представлены вне его.

Социальная коммуникация

В соответствии с нашими гипотезами, наш исследовательский анализ выявил, что меры НСК были связаны как с точностью локализации, так и с визуальным смещением. В частности, увеличение НСК предсказывало увеличение ошибки локализации и снижение визуального смещения, независимо от диагностической группы. Это дополняет данные, полученные во временной области, где более широкое временное окно связывания (т.е. худшая АВ временная острота) коррелирует с увеличением выраженности НСК (Feldman et al., 2018, 2022; Stevenson et al., 2014). Кроме того, эти выводы подчеркивают важность низкоуровневой АВ интеграции для поддержки более сложных социальных функций. Различия в МСИ при аутизме прогрессивно усиливаются с усложнением стимулов (Stevenson et al., 2014, 2018), и будущие исследования АВ пространственной интеграции с использованием более сложных стимулов (биологическое движение, речь и т. д.) могут выявить групповые различия, а также устойчивые связи между производительностью в задании и показателями НСК.

Гипер- и гипореактивность

Относительно точности мы предположили, что индивидуумы, проявляющие сенсорную гипереактивность, будут точнее сообщать местоположение цели, в то время как у тех, кто испытывает большую гипореактивность, будет худшая способность к локализации. Хотя нам в настоящее время неизвестно никаких исследований, изучающих роль сенсорной реактивности в пространственной остроте, мы предполагали, что острое осознание стимулов приведет к более достоверному восприятию их местоположения в пространстве и наоборот. Однако мы наблюдали противоположную картину: гипореактивность была связана с повышенной точностью, а гиперреактивность — наоборот. Этот вывод может предполагать, что домены гиперактивности и гипореактивности, измеренные с помощью стандартных опросников, могут не избирательно применяться к экспериментальным стимулам, а вместо этого применяться к более значимым стимулам окружающей среды. Например, было показано, что аутичные люди уделяют сопоставимые когнитивные ресурсы как целевым, так и отвлекающим стимулам (Keehn et al., 2016), а также имеют нарушение ингибирования отвлечения (Parsons & Carlew, 2016; Poole et al., 2018) и переключения внимания (Sabatos-DeVito et al., 2016; Zhang et al., 2021). В нашей парадигме индивидуумы с повышенной сенсорной реактивностью могли быть одинаково или более реактивны к фиксационному свету или другим нецелевым ощущениям (например, подбородочной опоре). Другими словами, хотя повышенная сенсорная реактивность может повышать восприятие целей, она также может повышать восприятие отвлекающих или нецелевых стимулов в окружающей среде. Хотя нам известно небольшое количество исследований, напрямую изучающих связь между гипореактивностью и производительностью в психофизических задачах или задачах МСИ, мы подозреваем, что, если гипереактивность может повышать восприятие отвлекающих стимулов, индивидуумы, проявляющие большую гипореактивность — или более «типичные» уровни сенсорной реактивности — могут в меньшей степени подвергаться влиянию отвлекающих факторов окружающей среды, тем самым повышая их пространственную остроту для целей.

Будущие исследования, изучающие АВ пространственную интеграцию при аутизме — и действительно, в любой клинической популяции — должны внимательно изучать связь между уровнями гиперактивности и гипореактивности и пространственной остротой и интеграцией. Может быть полезно также напрямую измерять модально-специфические чувствительности с помощью простых психофизических экспериментов (например, определения порогов обнаружения) в сочетании с пространственными парадигмами.

Ограничения и будущие направления

Наша парадигма была основана на свободных ответах, где участникам предлагалось локализовать источник слуховой (или зрительной) цели. В текущей литературе измерение временных окон связывания обычно использует парадигму с выбором из двух альтернатив (2AFC), где участников спрашивают, являются ли два стимула синхронными. Аутичные индивидуумы склонны сообщать о синхронности при больших временных расхождениях между стимулами (т.е. более широкое временное окно связывания; см. Baum Miller & Wallace, 2019; Zhou et al., 2018 для обзоров). Возможно, различие в «пространственном окне связывания» проявится, если участникам будет предложено судить о пространственной согласованности в бинарном виде. Действительно, мы осведомлены об ограниченных, но последовательных данных о том, что формат ответа имеет значение для производительности в задачах при аутизме. Например, в задачах распознавания эмоций аутичные индивидуумы показывают худшие результаты при использовании формата свободных ответов по сравнению с форматом множественного выбора (Betz et al., 2019; Cassels & Birch, 2014; Georgopoulos et al., 2022; Lim et al., 2006), а в полуструктурированных интервью дети с аутизмом отвечают на бинарные (т.е. «да/нет») вопросы более адекватно, чем на открытые вопросы (Oi, 2010). Дальнейшие исследования должны быть проведены для изучения взаимосвязи между пространственными окнами связывания при принудительном выборе и свободных ответах при аутизме, а также взаимосвязи между временными и пространственными окнами связывания.

Нам известно одно исследование на сегодняшний день (Noel et al., 2022), которое пыталось охарактеризовать пространственное окно связывания у взрослых с аутизмом с использованием парадигмы дискриминации пространственного положения с принудительным выбором. В дополнение к нашим выводам, авторы не обнаружили значимых групповых различий в способности к дискриминации пространственного положения, когда сигналы представлялись согласованно или при незаметных расхождениях. Эти авторы обнаружили, что при больших пространственных расхождениях аутичные индивидуумы демонстрировали усиленное смещение в сторону зрительного сигнала. В отличие от этого, мы не наблюдали значимых различий в визуальном смещении между группами. Скорее, визуальное смещение систематически уменьшалось по мере увеличения расхождения сигналов для всех участников. Это расхождение в результатах может быть связано с различиями в формате ответа, как описано выше. Однако без прямого сравнения форматов принудительного выбора и свободных ответов неясно, как распределения ответов могут различаться между группами. Будущие исследования могут быть направлены на определение того, могут ли аутичные и типично развивающиеся группы отличаться в своей пространственной остроте и визуальном смещении в различных форматах ответа.

Наконец, наша выборка была небольшой, состоящей из 14 аутичных участников и 15 типично развивающихся участников. Из-за небольшого размера выборки мы представляем эти результаты как свидетельство сохранного механизма пространственной интеграции при аутизме, но мы рекомендуем будущим исследованиям попытаться повторить исследование с большей и более разнообразной выборкой. Действительно, наша выборка аутичных людей в основном состояла из аутичных людей с низкими потребностями в поддержке (НПП), которые могут не проявлять такой же степени нарушений МСИ или связи между МСИ и клиническими особенностями. Большая часть того, что мы в настоящее время знаем о МСИ при аутизме, основана на исследованиях с участием людей с НПП. Например, в обзоре аудиовизуальной временной обработки при аутизме отмечалось, что «эта работа во всех случаях проводилась с участием детей с РАС с высоким уровнем функционирования, и, хотя методологически затруднительно, ее следует распространить на группы с более низким уровнем функционирования и невербальные группы» (Stevenson et al., 2016). Аналогичным образом, в обзоре сенсорных оценок (опросники, психофизические эксперименты и т. д.) было обнаружено, что большинство исследований сосредоточено на аутичных людях с НПП (DuBois et al., 2017). Таким образом, остается неясным, будут ли люди с аутизмом с высокими потребностями в поддержке (ВПП) отличаться от людей с НПП по своим результатам в этой задаче и насколько.

Мы предполагаем, что будущие исследования должны включать людей с ВПП, которые могут не только демонстрировать различные модели АВ пространственной интеграции, но и более выраженные связи с клиническим представлением. Например, известно, что у аутичных людей с ВПП наблюдается больше ОППИ (Richler et al., 2010) и самоповреждающее поведение (Rattaz et al., 2015), что может свидетельствовать о различиях в тактильных, вестибулярных и проприоцептивных профилях в случае повторяющихся моторных движений и самоповреждения, или слуховых профилях в случае вокализаций и эхолалии. Учитывая результаты нашего исследовательского анализа, мы ожидали бы, что будут существовать сильные связи между АВ пространственной остротой и визуальным смещением и идентифицированными фенотипическими кластерами (НСК, тактильно-моторная обработка и сенсорная реактивность) в этой популяции, но для оценки этого требуется больше исследований. Мы хотели бы предостеречь, что включение аутичных людей с ВПП потребует упрощения и изменения парадигмы, например, использования отслеживания взгляда или тела для активных ответов, или пупиллометрии для пассивных ответов. В связи с этим, учитывая высокую степень гетерогенности, наблюдаемую в нашей выборке, мы настоятельно рекомендуем, чтобы будущие исследования в этой области сосредоточились на индивидуальных, а не групповых результатах.

Мы также считаем, что лучшее понимание того, как воспринимаются пространственные отношения между стимулами в окружающей среде при аутизме — и как эта способность связана с особенностями аутизма — может открыть пути для коррекции с помощью сенсорных тренировок. Кроме того, это исследование закладывает основу для изучения взаимосвязи между низкоуровневой АВ пространственной интеграцией и интеграцией более сложных стимулов в пространстве (например, лиц и голосов), что может позволить будущим исследователям — и клиницистам — создавать пространственно-ориентированные вмешательства, особенно для улучшения результатов в области социальной коммуникации.