Интересное сегодня

Дисциплина для малышей и детей ясельного возраста: предотвра...

Малыши и дети ясельного возраста могут быть милыми, но иногда они делают вещи, которые могут вызвать...

Сравнение целевой реактивации памяти во время медленного сна...

Введение Сон играет ключевую роль в консолидации декларативной памяти, что связывают с реактивацией ...

Поздняя диагностика аутизма у женщин: влияние на психическое...

Поздняя диагностика аутизма у женщин и её последствия Для многих женщин с аутизмом диагноз, поставле...

Психологический стресс и здоровые привычки у людей, переживш...

Введение Данное исследование было направлено на изучение связи между психологическим стрессом и собл...

Аутизм и чувствительность к цвету: новое исследование

Введение: Понимание расстройства аутистического спектра и сенсорных особенностей Глобальная с...

Как терапия принятия и ответственности (ACT) помогает в крос...

Язык и познание: парадокс человечества Способность к языку и познанию — один из величайших парадоксо...

Введение: Понимание расстройства аутистического спектра и сенсорных особенностей

Глобальная статистика показывает, что распространенность расстройства аутистического спектра (РАС) составляет около 1%, колеблясь в пределах от 0,3% до 1,8% в зависимости от диагностических критериев, интенсивности скрининга и доступности медицинской помощи в разных регионах (см. Talantseva et al., 2023). По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) за 2020 год, среди восьмилетних детей этот показатель составляет 1 из 54 (≈ 1,85%), при этом соотношение мужчин и женщин остается близким к 4:1 (Maenner et al., 2020).

Эти цифры подчеркивают острую необходимость в разъяснении основных механизмов расстройства, чтобы вмешательства могли выйти за рамки метода проб и ошибок. Согласно диагностической системе DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition – Руководство по диагностике и статистике психических расстройств, 5-е издание), основные характеристики РАС можно свести к двум основным аспектам:

- Нарушение социального взаимодействия: Пациенты испытывают значительные трудности в интерпретации и использовании невербальных сигналов, им сложно сопереживать или реагировать на эмоции и намерения других людей.

- Аномалии сенсорной обработки: У таких людей могут наблюдаться гиперреакции (например, страх шума, отказ от прикосновений), гипореакции (например, высокий болевой порог, замедленная реакция на крик) или поиск подкрепляющих стимулов (например, повторяющееся вращение, прикосновение или обнюхивание предметов) в слуховой, зрительной, тактильной и вестибулярно-проприоцептивной обработке (APA, 2013, 2022; Parrella et al., 2024).

Исследования показывают, что этот дисбаланс в сенсорной регуляции при РАС не только усугубляет социальные нарушения и повторяющееся поведение, но и представляет собой критически важный момент для ранней идентификации и индивидуализированного вмешательства (Franklin & Sowden, 2011; Gonçalves & Monteiro, 2023; Okoye et al., 2023).

Зрительная гиперреактивность и спектральная чувствительность

Среди всех сенсорных каналов зрение наиболее последовательно вызывает гиперреактивность (Ampollini et al., 2024; Baum et al., 2015). От 70% до 90% аутичных детей и взрослых демонстрируют повышенную чувствительность к одному или нескольким физическим свойствам света — интенсивности, мерцанию, цвету или пространственному паттерну (Kojovic et al., 2024; Nair et al., 2022).

Одним из наиболее часто упоминаемых триггеров является стандартное люминесцентное освещение (Khorshid et al., 2021). Его узкие спектральные пики в сине-зеленой области (≈ 436 нм и 546 нм) и незаметное мерцание с частотой 100–120 Гц могут вызывать прищуривание, отведение взгляда, поведенческий дистресс или быструю утомляемость до трех четвертей выборки с РАС.

Такие реакции указывают на атипичную калибровку механизмов управления зрительным усилением, которые обычно приглушают значимость повторяющихся или высокоэнергетических входных данных, предполагая фундаментальное расхождение в спектральной обработке, а не просто предпочтение.

Важность раздельного анализа параметров цвета

Однако существующая литература часто рассматривает «цвет» как одну независимую переменную при исследовании зрительной обработки или предпочтений внимания, просто противопоставляя его «ахроматическим» или «оттенкам серого» условиям, тем самым скрывая важные детали измерения спектральной специфичности. На самом деле, восприятие цвета определяется как минимум тремя ортогональными параметрами:

- Оттенок (Hue): определяет категории, которые мы воспринимаем, такие как «красный» и «зеленый».

- Яркость (Luminance): отражает относительную яркость и напрямую влияет на частоту импульсации и время реакции нейронов зрительной коры.

- Насыщенность (Saturation): регулирует чистоту и визуальную заметность цветов, с отдельными поведенческими эффектами на эмоциональное возбуждение и поддержание внимания (см. Kalloniatis & Khuu, 2016).

Смешение этих трех параметров приводит к «усреднению» сигналов нейровизуализации, вызывая, например, неправильную интерпретацию активности ранней зрительной коры, вызванной исключительно изменениями яркости, как результат различий в оттенках, и скрывая уникальный вклад насыщенности в когнитивные процессы более высокого порядка, такие как эмоциональная оценка.

Расшифровка чувствительности к цвету при РАС поэтому требует экспериментов, которые независимо манипулируют и факторизуют Оттенок, Яркость и Насыщенность.

Цвет как модулятор поведения и комфорта

Помимо лабораторной науки о цвете, несколько направлений исследований РАС указывают на то, что цвет может влиять на поведение и комфорт в повседневной обстановке. Поведенчески, у людей с РАС могут наблюдаться атипичные профили различения-памяти (например, худшее различение, но сохраненная или улучшенная цветовая память) (Heaton et al., 2008), паттерны предпочтений/избегания и явления на уровне отдельных случаев, такие как цветовые навязчивости или фобии (Ludlow et al., 2014), а также различия на уровне групп в различениях или предпочтениях (Franklin & Sowden, 2011; Hurlbert et al., 2011; Maule et al., 2017).

В прикладных контекстах выбор цвета и освещения в среде зданий был связан с комфортом и поведением у аутичных детей (Nair et al., 2022). Эти наблюдения согласуются с более широкими описаниями сенсорной и перцептивной обработки при аутизме, включая концепции усиленного перцептивного функционирования, изменения предиктивного кодирования/Байесовского вывода и атипичного сенсорного усиления (например, Mottron et al., 2006; Simmons et al., 2009; Marco et al., 2011; Pellicano & Burr, 2012; Robertson & BaronCohen, 2017).

Методологические пробелы в исследованиях внимания при РАС

До сих пор большинство исследований отслеживания взгляда (eyetracking) при РАС использовали парадигмы пассивного просмотра, в которых дети просто смотрели на предварительно записанные слайды или видео. Последовательные результаты показывают, что участники с аутизмом уделяют меньше времени фиксации взгляда на лицах и непропорционально привлекаются к визуально заметным областям с высокой хроматичностью (например, ярко-красным; Chawarska et al., 2013).

Однако три методологических пробела ограничивают объяснительную силу этой литературы:

- Статичность стимулов: Стимулы обычно статичны или односторонни, что не приближает их к взаимному характеру реальных социальных взаимодействий.

- Неизолированность цвета: Цвет редко рассматривается изолированно; он коррелирует с формой, семантическим содержанием или движением, что делает невозможным приписывание предвзятости внимания конкретно спектральным свойствам.

- Игнорирование вегетативной реакции: Большинство экспериментальных парадигм игнорируют вегетативную реакцию — рефлекторную активацию симпатической и парасимпатической ветвей вегетативной нервной системы — даже несмотря на то, что она широко признана физиологическим двигателем сенсорной перегрузки и имеет хорошо документированные связи с контролем внимания при РАС.

Вегетативная реакция и ее связь с вниманием

Вегетативная реакция проявляется в измеримых изменениях, таких как расширение зрачка. Метааналитические работы показывают, что аутичные дети и взрослые, особенно те, кто сообщает о сенсорной гиперчувствительности, демонстрируют преувеличенные или плохо модулированные вегетативные реакции на обычные слуховые, тактильные и зрительные сигналы. Эти усиленные физиологические реакции коррелируют с субъективными сообщениями о «затоплении» сенсорными стимулами и предсказывают реальные функциональные трудности, включая срывы (meltdowns) и избегающее поведение.

Вегетативная дисрегуляция — это не изолированное периферическое явление; оно обратно влияет на кортикальные сети, которые регулируют распределение и переключение внимания. Фазовые симпатические всплески связаны с замедленным отвлечением от нерелевантных стимулов и сниженной гибкостью в задачах переориентации, оба из которых являются характерными атипичностями внимания при РАС (Keehn et al., 2017). И наоборот, повышенный парасимпатический тонус (индексируемый вариабельностью сердечного ритма высокой частоты) поддерживает эффективное исполнительное внимание и ассоциируется с меньшими проблемами сенсорной обработки.

Несмотря на эти сходящиеся данные, большинство лабораторных задач, предназначенных для изучения внимания при РАС, регистрируют только поведение (время реакции, точность) или кортикальные сигналы (ERPs – Event-Related Potentials, фМРТ – функциональная магнитно-резонансная томография) и редко включают одновременный мониторинг вегетативной нервной системы. Это упущение затрудняет разделение того, вызваны ли наблюдаемые «дефициты» внимания факторами когнитивного управления «сверху вниз», сенсорным «потопом» «снизу вверх» или динамическим взаимодействием между ними.

Включение вегетативных измерений в реальном времени позволило бы исследователям моделировать, как колебания возбуждения предшествуют, сопровождают или следуют за пропусками внимания.

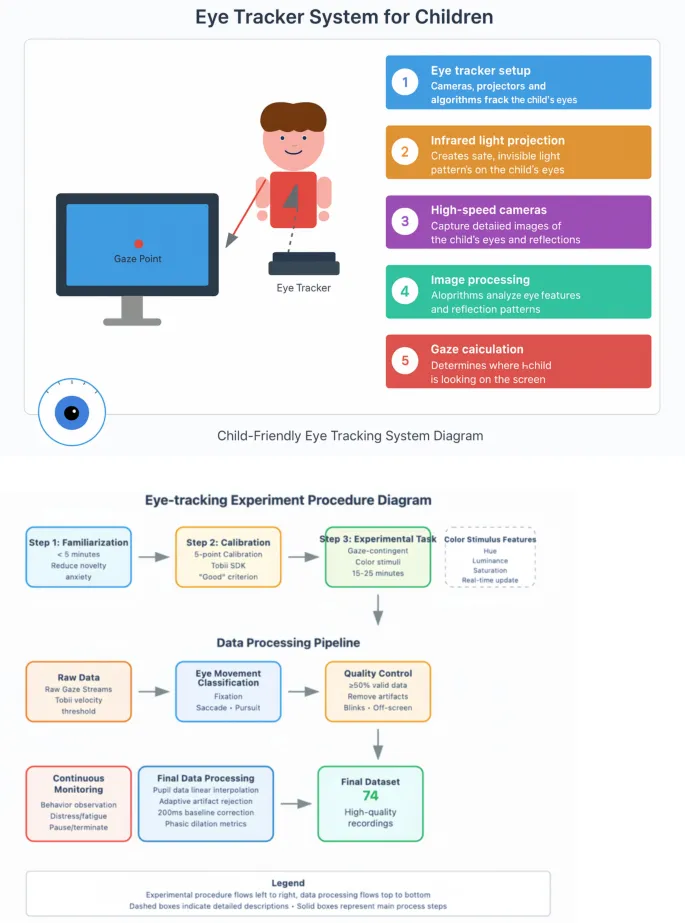

Новый подход: интеграция отслеживания взгляда и пупиллометрии

Для устранения этих пробелов в настоящем исследовании представлена

- Стимулы с ортогонально изменяющимися оттенком (hue), яркостью (luminance) и насыщенностью (saturation) при контроле семантики.

- Обновление дисплея в реальном времени для отслеживания естественных сдвигов внимания.

- Высокочастотная пупиллометрия (pupillometry – измерение диаметра зрачка) с отклонением артефактов для индексации вегетативного возбуждения.

- Моделирование смешанных эффектов для количественной оценки

динамики связи внимания и возбуждения .

Эта конструкция изолирует спектрально-специфические эффекты, одновременно улавливая нейрофизиологическую синхронию от момента к моменту.

Текущие дебаты сосредоточены на том, являются ли сенсорные аномалии при РАС следствием дефицита в раннем зрительном пути (Thye et al., 2018) или нарушения интеграции внимания и вегетативной нервной системы высшего порядка (Keehn et al., 2017). Ортогонально манипулируя спектральными параметрами и используя динамическую пупиллометрию, наше исследование представляет первое прямое изучение их пространственно-временной взаимосвязи.

Предварительные гипотезы

Используя эту основу, мы проверили три предварительно зарегистрированные гипотезы:

H1: У аутичных детей будет наблюдаться спектрально-специфическое расхождение внимания, выраженное во времени фиксации взгляда и паттернах саккад (быстрых движений глаз), отличающихся от типично развивающихся сверстников для определенных оттенков, уровней яркости или полос насыщенности.

H2: У них будет наблюдаться спектрально-специфическая вегетативная связь, то есть групповые различия в величине и замедлении восстановления расширения зрачка на одни и те же цветовые параметры.

H3: В когорте с РАС сила связи внимания и зрачка будет коррелировать с калиброванной степенью тяжести симптомов (оцениваемой по шкалам ADOS-2 – Autism Diagnostic Observation Schedule, 2nd Edition; SRS-2 – Social Responsiveness Scale, 2nd Edition).

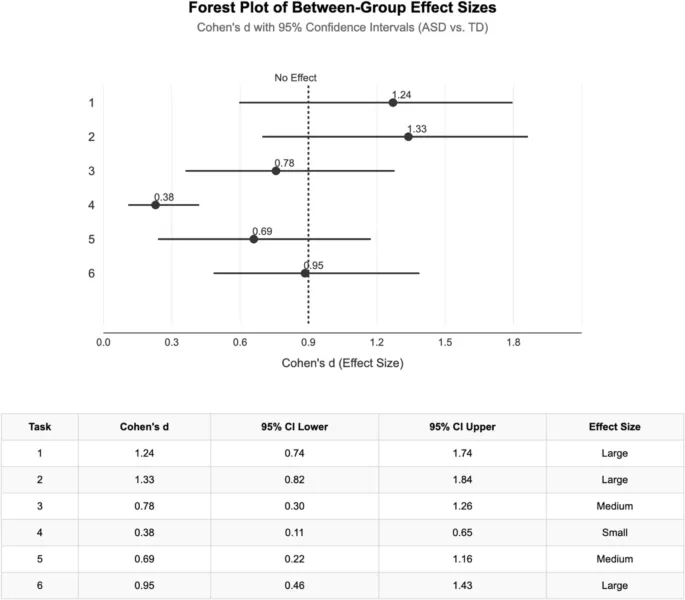

Метод: Статистическая мощность и обоснование размера выборки

Априорный анализ статистической мощности был проведен с использованием программы G*Power 3.1 (Faul et al., 2009). Мы нацеливались на наименьший размер эффекта, сообщенный в сопоставимых исследованиях отслеживания взгляда, зависимого от взгляда, при РАС (d Коэна ≈ 0,80, что соответствует f = 0,40) для запланированного смешанного дисперсионного анализа 2 (Группа: РАС против Типично развивающиеся) × 4 (Яркость). При α = 0,05 и желаемой мощности = 0,80 требуемый общий размер выборки составил N = 52 (26 на группу). Наш окончательный набор данных включал 34 ребенка с аутизмом и 40 типично развивающихся детей (N = 74), что значительно превышает этот порог.

Постфактумный анализ чувствительности показал, что при N = 74 дизайн обеспечивает мощность 0,80 для обнаружения эффектов размером до d = 0,63 (f = 0,32).

Для дополнения частотного вывода были проведены Байесовские независимые t-тесты (JASP 0.17, стандартный приоритет Коши r = 0,707). Основной эффект группы по общей продолжительности фиксации взгляда дал BF10 = 810,4, что указывает на решающее доказательство различия. Напротив, взаимодействие Оттенок × Группа вернуло BF01 = 5,2, предоставляя умеренные доказательства в пользу нулевой гипотезы. В совокупности частотные и Байесовские результаты подтверждают, что исследование обладает достаточной мощностью (≥ 0,80) и доказательной силой для проверки своих гипотез (см. онлайн-приложение I, таблицы S1 и S2).

Для ограничения инфляции семейной ошибки, возникающей из-за 54 предварительно зарегистрированных однофакторных дисперсионных анализов (9 окуломоторных метрик × 6 задач, каждая из которых тестирует основной эффект РАС против типично развивающихся), мы применили две дополнительные процедуры: (i) коррекцию ложнообнаруживаемого уровня (FDR – False Discovery Rate) Бенджамини-Хохберга при q = 0,05 и (ii) процедуру пошагового понижения Холма-Бонферрони, контролирующую сильную семейную ошибку при α = 0,05. Скорректированные значения для каждого теста приведены в онлайн-приложении I, таблице S3. В тексте мы отмечаем эффект как «значимый», только если он выдерживает коррекцию FDR; эффекты, которые также соответствуют более строгим критериям Холма, отмечены знаком даггера (†).

Участники исследования

Участники с РАС были набраны через школу для специального образования в городе среднего размера, тогда как типично развивающиеся участники были привлечены из общеобразовательных центров в том же городе, чтобы обеспечить сопоставимые региональные и культурные условия. Дети из группы РАС имели подтвержденный диагноз по DSM-5, установленный лицензированными клиницистами, независимыми от данного исследования. Диагноз был подтвержден на основании клинических отчетов.

Дополнительные критерии включения для обеих групп:

- (i) нормальное или скорректированное до нормального зрение;

- (ii) отрицательный результат скрининга по таблицам Ишихары на распространенные красно-зеленые аномалии (протанопия/дейтеранопия);

- (iii) отсутствие в анамнезе неврологических заболеваний или серьезных медицинских состояний.

Типично развивающиеся дети далее прошли скрининг с помощью отчета родителей (краткая анамнестическая/медицинская история) и опросника (Strengths and Difficulties Questionnaire – Опросник сильных сторон и трудностей) для подтверждения отсутствия психических или когнитивных расстройств и для гарантии того, что они не участвовали ни в каких исследованиях отслеживания взгляда в течение предыдущих шести месяцев.

Были первоначально приглашены сорок восемь детей с РАС и сорок три типично развивающихся ребенка. Четырнадцать детей с РАС были исключены — трое из-за невозможности достижения пятиточечной калибровки, двое за неоднократное прикосновение к экрану или записывающему устройству, четверо из-за того, что менее пятидесяти процентов выборок взгляда были классифицируемы, и пятеро из-за преждевременного ухода. В группе типично развивающихся детей двое детей решили прекратить сессию, и один вмешивался в работу оборудования, оставив сорок действительных наборов данных.

Окончательная выборка состояла из тридцати четырех детей с подтвержденным диагнозом РАС и сорока типично развивающихся контрольных субъектов, возраст которых составлял от шести до шестнадцати лет. Невербальный интеллект (IQ) оценивался с помощью матриц Равена (Raven’s Coloured Progressive Matrices – RCPM), проведенных обученным исследователем в тихой комнате (~10–15 мин). Сырые баллы были преобразованы в стандартизированные баллы, нормализованные по возрасту, с использованием опубликованных норм; более высокие баллы указывают на лучшее невербальное мышление. Баллы использовались описательно для характеристики выборки и проверки сопоставимости групп.

Две когорты не различались статистически значимо по хронологическому возрасту или невербальному IQ, а соотношение мужчин и женщин приближалось к часто сообщаемому распределению 4:1 в популяции с РАС (см. таблицы 1 и 2).

| Параметр | РАС (n=34) | Типично развивающиеся (n=40) |

|---|---|---|

| Возраст (годы) | 10,2 ± 2,8 | 10,5 ± 2,5 |

| Невербальный IQ (RCPM) | 105,2 ± 15,1 | 107,8 ± 13,9 |

| Мужчины/Женщины | 27/7 | 31/9 |

| Метрика | Описание |

|---|---|

| Общая продолжительность фиксации взгляда | Суммарное время, проведенное в фиксациях (остановках взгляда) |

| Количество фиксаций | Число обнаруженных фиксаций |

| Средняя продолжительность фиксации | Среднее время, проведенное в каждой фиксации |

| Количество саккад | Число быстрых движений глаз между фиксациями |

| Средняя амплитуда саккады | Среднее расстояние, пройденное во время саккады |

| Максимальная амплитуда саккады | Наибольшее расстояние, пройденное во время саккады |

| Средняя скорость саккады | Средняя скорость движений глаз во время саккады |

| Максимальная скорость саккады | Наибольшая скорость движений глаз во время саккады |

| Сглаживание взгляда (Gaze Smoothing) | Степень, в которой траектория взгляда сглажена |

Этика и гарантии для участников

Исследование было одобрено институциональным комитетом по этике и проведено в соответствии с Хельсинкской декларацией. Было получено письменное информированное согласие от родителей/опекунов и согласие от детей. Семьи были явно проинформированы о том, что любой стимул может быть пропущен, а сессия может быть прекращена в любое время без штрафа.

Чтобы минимизировать потенциальный дискомфорт, связанный с цветом, стимулы были ограничены средним диапазоном яркости, насыщенность манипулировалась при постоянной яркости, и каждый прогон (trial) предшествовал и сопровождался нейтральным серым полем. Сессии включали необязательные перерывы и могли быть приостановлены по запросу.

Экспериментаторы отслеживали поведенческие и вербальные признаки дискомфорта (например, вокализации дистресса, отведенный взгляд с возбуждением, повторяющееся саморегулирующееся поведение). Априорные критерии требовали немедленной паузы и, если ребенок предпочитал, пропуска текущего условия или завершения сессии: (i) запрос ребенка на остановку/пропуск; (ii) устойчивый поведенческий дистресс (>10 с); (iii) повторный поворот головы в сторону в сочетании с вербальным отказом. Не было зарегистрировано никаких неблагоприятных событий, и несколько детей использовали опцию перерыва как минимум один раз.

Аппаратура и лабораторная обстановка

Движения глаз и диаметр зрачка регистрировались с помощью наэкранного трекера взгляда Tobii Nano Pro, работающего на частоте 60 Гц с заявленной производителем точностью около 0,4°, что позволяло осуществлять неограниченные движения головы и максимизировать комфорт участника — критически важные факторы при тестировании аутичных детей, которые могут не переносить подбородники или длительные последовательности калибровки. Хотя устройства с частотой 120–300 Гц предлагают более тонкую временную гранулярность, интересующие нас временные динамики были пупиллярными реакциями с временем нарастания 200–500 мс; моделирование показывает, что выборка 50–60 Гц вводит лишь незначительное искажение (средняя ошибка < 2%), что приемлемо для данного исследования.

Стимулы отображались на 24-дюймовом мониторе с разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Экран был откалиброван для обеспечения линейной зависимости между значениями RGB и рассчитанными фотометрическими параметрами (например, CIE XYZ). Для управления цветом использовался пакет Psychopy 2023.1.3.

Процедура

Начало каждого сеанса включало 5-точечную калибровку отслеживания взгляда. После успешной калибровки участники смотрели на серии коротких (2-секундных) случайных изображений, каждый из которых представлял собой равномерное поле, которое варьировалось по оттенку (красный, зеленый, синий, желтый, голубой, пурпурный, белый, серый), яркости (от 5 до 95 кд/м²) и насыщенности (от 0% до 95%). Каждый цвет был представлен в 3 уровнях яркости и 3 уровнях насыщенности, что давало 9 вариаций для каждого из 6 основных оттенков (плюс белый и серый). Стимулы были представлены в случайном порядке.

Во время просмотра участники могли свободно перемещаться по экрану, и их взгляд отслеживался. Пупиллометрия регистрировалась непрерывно. В конце каждого сеанса участникам предлагалось оценить свой комфорт с помощью визуальной аналоговой шкалы.

Результаты: Влияние оттенка, яркости и насыщенности на внимание

Оттенок (Hue):

В то время как типично развивающиеся дети уделяли равное внимание всем основным цветам, дети с РАС демонстрировали предпочтение к желтому, затем к зеленому и синему. Это указывает на более жесткую последовательность фиксации взгляда у детей с РАС при различении оттенков. Несмотря на это, общее время, проведенное на каждом оттенке, было меньше у детей с РАС, что свидетельствует о количественном снижении вовлеченности, а не качественном искажении представления оттенков.

Яркость (Luminance):

Участники с РАС проводили большую часть времени на карточках с высокой яркостью, тогда как их типично развивающиеся сверстники предпочитали версии с низкой яркостью. Средний диаметр зрачка снова не смог различить группы. В четырехступенчатой серии яркости появилось сильное групповое влияние на общую продолжительность фиксации взгляда (F = 32,54, q < 0,001), причем дети с РАС проводили значительно больше времени на высоких уровнях яркости. Поведение зрачка также показало, что у детей с РАС наблюдалась более сильная реакция на пики яркости.

Насыщенность (Saturation):

Участники с РАС проводили значительно меньше времени на очень насыщенных стимулах по сравнению с типично развивающимися сверстниками (F = 18,92, q < 0,001). Этот эффект был сильнее при высоких уровнях яркости. Реакции зрачка также показали, что у детей с РАС наблюдалось большее сужение зрачков (признак снижения возбуждения) в ответ на высокую насыщенность.

Взаимосвязь внимания и возбуждения:

Сила связи между временем фиксации взгляда и диаметром зрачка была выше у типично развивающихся детей, что указывает на более согласованную реакцию их вегетативной нервной системы на то, что они видят. У детей с РАС эта связь была слабее, особенно при высоких уровнях яркости и насыщенности, что говорит о возможном нарушении интеграции зрительной информации и вегетативной реакции.

«Эти результаты предполагают, что яркость и насыщенность, а не оттенок, несут отличительный спектральный отпечаток аутичного зрительного внимания, — шаблон, который остался бы скрытым, если бы три параметра были объединены.»

Статистический анализ подтвердил эти наблюдения, с соответствующими значениями p и величинами эффекта, подтверждающими наблюдаемые различия между группами.

Дополнительный анализ:

Анализ применимости к реальному миру показал, что высокие уровни насыщенности, выходящие за рамки типичных статистических данных естественной среды, могут вызывать избегание у людей с РАС. Это экологическое (а не механистическое) объяснение, которое подчеркивает важность соответствия среды сенсорным потребностям.

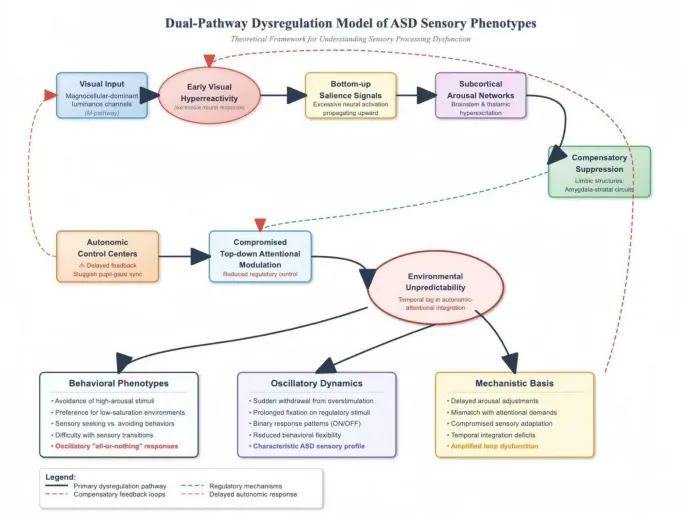

Модель двухпутевой дисрегуляции:

Исследование предлагает модель, согласно которой сенсорные фенотипы при РАС могут быть связаны с нарушением в двух параллельных зрительных путях: магноцеллюлярном (связанном с движением, яркостью и низкой пространственной частотой) и парвоцеллюлярном (связанном с цветом, формой и высокой пространственной частотой). Дисрегуляция в этих путях, особенно повышенная чувствительность к яркости и пониженная чувствительность к насыщенности, может способствовать наблюдаемым поведенческим реакциям.

Рис. 3. Модель двухпутевой дисрегуляции сенсорных фенотипов при РАС

Последствия для повседневной жизни и практики

Практические рекомендации по созданию нейроинклюзивной среды:

Результаты исследования имеют прямые практические последствия для адаптации окружающей среды:

- Минимизация резких изменений яркости: Избегайте внезапных скачков яркости на больших поверхностях и дисплеях. Предпочтение следует отдавать плавным переходам (fade in/out) вместо ступенчатых изменений.

- Поддержание умеренного уровня освещенности: Используйте умеренные уровни общего освещения и постепенные переходы при смене сцен или медиа.

- Предпочтение умеренной насыщенности: Для визуально доминирующих элементов (например, краски стен, фоны вывесок) используйте материалы с умеренной насыщенностью. Яркие акценты следует оставлять для небольших, выбираемых пользователем предметов.

Эти рекомендации согласуются с сообщениями о дискомфорте, связанном с цветом, при аутизме и с нашим выводом о том, что яркость, а не сам оттенок, в первую очередь формирует свободное просматривание.

Инструменты для оценки сенсорных предпочтений:

Для лучшего понимания индивидуальных сенсорных потребностей могут быть разработаны краткие, целенаправленные зонды. Одним из возможных форматов является короткая задача отслеживания взгляда, включающая контролируемые ступени яркости и градуированные уровни насыщенности при фиксированной яркости, в сочетании с несколькими родительскими/самоотчетными пунктами о комфорте и избегании ярких или сильно насыщенных контекстов (например, классные дисплеи, рабочие листы, общественные вывески).

Такие зонды позволят определить индивидуальные особенности по параметрам яркости и насыщенности без привлечения нейронных атрибуций или категориальных подтипов.

Переход от лабораторных исследований к практике:

Для связи лабораторных эффектов с практикой необходимы согласованные, фальсифицируемые конструкции. В полевых условиях простые реализации A/B могут варьировать скорость перехода яркости (постепенная против резкой) и насыщенность поверхности (умеренная против высокой хроматичности), отслеживая при этом результаты комфорта и вовлеченности. В лаборатории целенаправленная психофизика должна оценивать функции контраста/временной частоты для изменения яркости и градуированной насыщенности при изолюминансности и связывать эти манипуляции с индексом синхронии зрачка и взгляда.

Сочетание этих задач со стандартными сенсорными мерами позволит триангуляцию, проясняя, как размерно-специфические эффекты соотносятся с более широкими сенсорными профилями.

Ограничения и будущие направления

Ограничения исследования:

- Репрезентативность выборки: Стратегия набора участников ограничивает обобщаемость результатов на разнообразные культурные и этнические популяции.

- Соотношение полов: Хотя соотношение мужчин и женщин (4:1) отражает тенденции распространенности РАС, оно исключает надежные половые анализы.

- Характер стимулов: Стимулы, хотя и строго контролировались по спектральным параметрам, были статичными и не социальными, что снижает экологическую валидность по сравнению с динамичными реальными взаимодействиями.

- Нейронные механизмы: Нейронные механизмы (например, гиперактивность магноклеточного пути, дисрегуляция LCNE – Locus Coeruleus Norepinephrine system, система норадреналина голубого пятна) были выведены косвенно, без подтверждающих данных фМРТ/ЭЭГ.

- Влияние статистики сцены: Оценки связи могут также зависеть от статистики сцены, стратегии задачи или ковариат качества данных.

- Отсутствие стандартизированных опросников: Не были собраны стандартизированные сенсорные опросники, что ограничивает способность поместить настоящие эффекты в более широкие поведенческие сенсорные профили.

- Возраст участников: Когорта состояла из детей, и возрастная модуляция не моделировалась.

Будущие направления исследований:

- Согласованные конструкции: Необходимы согласованные, фальсифицируемые конструкции, которые сочетают отслеживание взгляда с прямыми нейронными измерениями и целенаправленной психофизикой: (1) функции контраста и временной частоты для чувствительности к изменению яркости при изолюминансном контроле; (2) парадигмы чувствительности к мерцанию, параметрически варьирующие скорость перехода при отслеживании связи зрачка и взгляда; (3) ЭЭГ/фМРТ с привязанными по времени ступенями яркости для проверки ковариации между нейронными маркерами возбуждения/ориентации и индексом связи; (4) предварительно зарегистрированные многоуровневые модели, связывающие попарную синхронию с статистикой изображений и конечными точками производительности.

- Интеграция с сенсорными опросниками: Будущая работа будет предварительно регистрировать согласованные конструкции, которые сопрягают индекс связи зрачка и взгляда с SSP/SP2 (включая пункты, специфичные для цвета), и тестировать связи на уровне прогонов между связью и сообщаемой родителями чувствительностью.

- Возрастные эффекты: Будущая работа будет явно тестировать взаимодействия Группа × Возраст и воспроизводить задачу на более старших когортах.

Заключение: Спектральный отпечаток аутичного внимания и нейроинклюзивный дизайн

Результаты нашего исследования очерчивают отличительный спектрально-внимательный сигнатурный паттерн при РАС, характеризующийся гиперчувствительностью к яркости, избеганием насыщенности и сохраненным, но сниженным вовлечением в оттенок. Эти расхождения во внимании не отражаются в статичных физиологических мерах, но проявляются во временных нарушениях синхронии внимания и возбуждения, подчеркивая полезность пупиллометрии в реальном времени для захвата динамической дисрегуляции.

Изолируя и проясняя вклад отдельных спектральных измерений, наша работа продвигает механистическое понимание и обеспечивает трансляционный мост к нейроинклюзивному дизайну.

Среды и технологии, учитывающие спектральную чувствительность и состояния вегетативной нервной системы в реальном времени — через якоря с низкой насыщенностью или биообратную связь, настроенную на яркость, — могут помочь уменьшить сенсорную перегрузку и улучшить вовлеченность у аутичных людей.