Интересное сегодня

Влияние временного трудоустройства медсестер на удовлетворен...

Введение: современные тенденции в сестринском деле Заголовок статьи в New York Times Magazine «Медсе...

Enhancing Care for Anorexia Nervosa Patients: Addressing End...

Актуальность вопросов анорексии нервозы В 2022 году я содействовала в подготовке небольшой серии слу...

Эффективные методы засыпания: когнитивная перестановка

Введение Засыпать может быть сложно. По данным Национального совета по старению, инсомния зат...

Как справиться с трудной дружбой

Как справиться с трудной дружбой Смотря на текст, я не верю своим глазам и чувствую тошноту; знакома...

Факторы, влияющие на наличие и поиск смысла жизни среди студ...

Введение Исследование изучает личные и академические факторы, связанные с наличием и поиском смысла ...

Роль координации действий в многофункциональном сотрудничест...

Введение С начала 2000-х годов сотрудничеству учителей, особенно в рамках профессиональных обучающих...

Влияние блокировки мимики лица на восприятие эмоциональных звуков

Блокирование мимики лица может нарушить распознавание эмоциональных стимулов. Многие предыдущие исследования были сосредоточены на выражении лиц, и остается неясным, распространяется ли это на другие типы эмоциональных выражений. Более того, делая акцент на суждениях о категориальном распознавании, предыдущие исследования пренебрегали ролью мимики на других этапах обработки, включая оценку по измерениям (валентность и возбуждение). В представленном исследовании мы решили обе эти проблемы, предложив участникам прослушать короткие невербальные вокализации четырех категорий эмоций (гнев, отвращение, страх, счастье) и нейтральные звуки в двух условиях. Одно из условий включало блокировку мимики лица путем создания постоянного напряжения в мышцах нижней части лица, в другом условии лицевые мышцы оставались расслабленными. После каждого предъявления стимула участники оценивали категорию, валентность и возбуждение звуков. Хотя манипуляция с блокировкой не повлияла на распознавание эмоций, она привела к более высоким оценкам валентности без привязки к категориям, включая нейтральные звуки. Наши результаты предполагают, что соматосенсорная и моторная обратная связь играют роль в оценке аффективных вокализаций, возможно, внося направленный сдвиг. Это различие между распознаванием стимула, категоризацией стимула и оценкой стимула важно для понимания того, какие когнитивные и эмоциональные этапы обработки включают соматосенсорные и моторные процессы.

Введение: Явление мимикрии и его роль в познании

Десятки поведенческих исследований последовательно подтверждают мысль Адама Смита о том, что люди склонны к мимикрии, или имитации, наблюдаемого поведения. Это явление включает в себя позы тела, жесты рук, движения головы, параметры голоса, зрачки и выражения лиц. Более того, поскольку выполнение согласованного поведения облегчает распознавание воспринимаемого, текущее понимание моторной имитации предполагает, что оно выходит за рамки простого побочного продукта ассоциаций стимул-реакция. Мы сосредоточимся на мимике лица, то есть на тенденции спонтанно имитировать выражения лиц других людей. Хотя в большинстве случаев мимика лица слишком слаба, чтобы ее можно было обнаружить невооруженным глазом, многочисленные электромиографические исследования показали, что даже пассивное наблюдение за выражениями эмоций активирует соответствующие мышцы наблюдателей автоматическим, быстрым и специфичным для эмоций образом. Важно отметить, что обширная исследовательская база, использующая каузальные парадигмы, выявила, что блокирование спонтанной лицевой активности нарушает распознавание эмоциональных категорий, отображаемых на воспринимаемых лицах, что предполагает, по крайней мере, облегчающую роль имитации. Недавно эффект блокировки выражения лиц был показан как обобщающийся на распознавание выражений тела. Результаты этих каузальных вмешательств преимущественно интерпретируются в соответствии с счетом сенсомоторной симуляции, который возник в рамках воплощенной психологии. Однако, поскольку существующая база доказательств преимущественно получена в задачах с визуально отображаемыми эмоциями и сосредоточена на категориальных суждениях, наши знания об эмоциях, выражаемых через другие, кроме визуальных, каналы, остаются скудными. Таким образом, основной целью данного исследования было изучение каузальной вовлеченности мимики лица в распознавание эмоциональных категорий человеческих аффективных вокализаций, их валентности и возбуждения.

Воплощенное познание и симуляция: теория и исследования

За последние четыре десятилетия многочисленные исследователи активно утверждали, что тело (включая его представление в мозге) как ограничивает, так и облегчает познание. В результате высшее познание стало рассматриваться как по крайней мере частично основанное на сенсомоторной активности. Этот взгляд популярен во многих областях психологической науки, включая социальное познание. Хотя масштаб воплощения и его методологические обязательства активно обсуждаются, многочисленные исследователи в этой области согласны с тем, что, по крайней мере, некоторые аспекты концептуального понимания зависят от механизма симуляции. Эти симуляции включают повторное воспроизведение сенсомоторных и соматосенсорных сетей мозга, которые в основном активны во время физического взаимодействия с примерами данной категории. Заметно, что сторонники воплощенного познания утверждают, что спонтанная имитация, или автоматическая мимикрия, может отражать сенсомоторную симуляцию и, таким образом, участвовать в концептуальной обработке эмоций.

Различные исследования продемонстрировали, что спонтанная мимикрия играет каузальную роль в обработке лиц. В частности, эти исследования сосредоточены на том, как манипулирование активностью лицевых мышц или соматосенсорных областей влияет на распознавание различных аспектов эмоциональных выражений. Например, результаты исследования с « pen procedure » (процедура с ручкой) показали, что манипулирование мышечной активностью нижней части лица (удерживание ручки зубами) избирательно нарушало распознавание счастливых и отвращенных лиц; эмоций, которые обычно сильно активируют мышцы, затронутые процедурой. В том же духе Понари и коллеги обнаружили затрудненное распознавание выражений счастья и отвращения при повышенной тонической активности мышц нижней части лица (удерживание палочек для еды зубами) и нарушение распознавания выражений гнева при активации области бровей (рисование двух маленьких наклеек близко к внутреннему краю бровей). Суждения о выражениях страха зависели независимо от того, какая область лица воспринимающего была манипулирована.

Избирательность эффекта блокировки мимики также является аргументом против объяснения, что наблюдаемое снижение точности является просто следствием повышенной когнитивной нагрузки в условиях блокировки. Схожие результаты были получены и в других поведенческих исследованиях. Роль сенсомоторных процессов в восприятии лиц также изучалась в исследованиях эффектов повреждения мозга или его временной деактивации в лабораторных условиях. Как поражения в сенсомоторных областях, так и транзиторная инактивация соматосенсорных областей, связанных с лицом, с помощью повторной транскраниальной магнитной стимуляции (ПТМС) нарушали распознавание лиц и суждение о том, отражает ли представленная улыбка искреннее веселье или нет.

Важно отметить, что Боргоманери и коллеги исследовали, выходит ли эффект нарушения лицевой мимики за рамки затруднения распознавания выражений лиц. Они обнаружили, что блокирование лицевой мимики (« pen procedure ») у воспринимающих нарушает не только распознавание счастья, изображенного на лицах, но и выраженного позами всего тела. Это предполагает, что лицевая мимикрия участвует не только в обработке выражений лиц других людей, но является частью концептуальной обработки эмоций. Это согласуется с исследованием Коннолли и коллег, которые показали, что, вместо множества домейн-специфических факторов, существует супрамодальная способность распознавания эмоций, связанная с распознаванием как лицевых, так и телесных выражений. Они продемонстрировали, что эта способность также обобщается на другие модальности и связана с распознаванием эмоциональных вокализаций. Последнее также было предложено Хоуком и коллегами, которые исследовали эффект перекрестной имитации. Они протестировали влияние лицевых реакций на обработку эмоциональных человеческих вокализаций. Участникам предъявлялись звуки, которые постепенно переходили от смеха к плачу и наоборот. Задача участников заключалась в том, чтобы обнаружить момент смены выражения, удерживая ручку одним из двух способов: в зубах или в руках. Результаты противоречили более ранним исследованиям с использованием визуальных стимулов, сообщая о более плохой или замедленной работе с манипуляциями, блокирующими мимику. В частности, исследование Хоука и коллег показало, что ингибирование спонтанных лицевых реакций ускорило обнаружение изменений по сравнению с ситуацией, когда движения лица не блокировались. Авторы интерпретировали этот вывод, предполагая, что в стандартном, несдерживаемом состоянии, перекрестная имитация услышанных выражений усиливает фокус внимания и вовлеченность в имитируемое выражение, что обычно приводит к более медленным реакциям при появлении противоположной эмоции.

В целом, приведенные выше результаты каузальных вмешательств предлагают убедительный аргумент против мнения о том, что сенсомоторные активации при восприятии эмоциональных стимулов являются лишь побочным продуктом без каузальной роли. С одной стороны, наши знания о общности сенсомоторной симуляции как механизма, поддерживающего обработку эмоций, остаются ограниченными, поскольку в обсуждаемых исследованиях преимущественно использовались визуальные стимулы. С другой стороны, суммированные выше исследования в основном изучали распознавание отдельных категорий эмоций. Хотя растет консенсус в отношении того, что валентность и возбуждение являются более фундаментальными измерениями эмоций, чем такие категории, они до сих пор недостаточно изучены в счете воплощенной симуляции. Первое из этих измерений, валентность (негативная-позитивная), интерпретируется как качественный аспект эмоции, а второе, возбуждение, как ее интенсивность (низкая-высокая). В двух словах, подход, защищаемый Расселом и Барреттом, предполагает, что эмоция имеет основной компонент, который достаточно определяется ее измерениями валентности и возбуждения, а также дополнительными элементами, зависящими от конкретных обстоятельств, которые включают оценки, поведенческие реакции, категоризацию переживаемой эмоции и т. д. Следовательно, размерное измерение эмоции является более фундаментальным и требует меньше когнитивных операций по сравнению с эмоциональной категоризацией и концептуальной обработкой. Кроме того, этот теоретический подход уникально полезен для исследований, включающих физиологические измерения, поскольку элементы основного компонента, а именно, измерения возбуждения и валентности, показали очень надежные физиологические корреляты.

Исследование, посвященное изучению влияния выражения лица на оценки валентности и возбуждения, было проведено Хыневской и Сато в контексте гипотезы лицевой обратной связи. Они обнаружили, что когда участники активировали мышцу zygomaticus major (большая скуловая мышца) по инструкции («поднять щеки»), они оценивали эмоциональные выражения лиц, как статические, так и динамические, как более позитивные по сравнению с активацией мышцы corrugator supercilii (мышца, сморщивающая бровь) («опустить брови»). Последовательно, многие предыдущие исследования лицевой обратной связи показали, что выполнение соответствующих движений лица может влиять на различные аспекты когнитивной обработки, включая аффективную оценку эмоционального материала, память о конгруэнтных по валентности стимулах, воспринимаемую валентность наблюдаемых выражений лиц и их интенсивность. Более того, сам акт производства лицевых выражений показал, что он вызывает соответствующий эмоциональный опыт, включая физиологические реакции, схожие с реальными эмоциями. Как обобщено в недавнем обзоре, эффекты таких манипуляций лицевой обратной связи в целом устойчивы, но «незначительны и переменчивы».

Тем не менее, насколько нам известно, измерения валентности и возбуждения игнорировались в исследованиях, использующих каузальные вмешательства, такие как « pen procedure », направленные на изучение механизма сенсомоторной симуляции. Это важно не только методологически, но и теоретически, поскольку категориальные задачи, такие как отнесение стимула к категории, полагаются на разные когнитивные навыки, чем оценочные суждения по измерениям валентности и возбуждения, которые могут улавливать более широкие изменения в аффективных процессах.

Цели и гипотезы настоящего исследования

Чтобы суммировать теоретическую и эмпирическую основу, ведущую к настоящему исследованию, многочисленные сторонники воплощенного познания утверждают, что лицевая мимикрия (автоматическая имитация) связана с сенсомоторной симуляцией, которая поддерживает распознавание воспринимаемых эмоциональных стимулов. Предыдущие исследования, целью которых было изучение каузальной роли лицевых реакций в распознавании эмоций, преимущественно фокусировались на визуальной модальности, и большинство из них использовали изображения выражений лиц в качестве стимулов. Лишь горстка исследований включала различные типы стимулов, такие как выражения тела или эмоциональные вокализации. Более того, эти исследования в основном фокусировались на отдельных категориях эмоций (например, «счастливый»), пренебрегая измерениями валентности и возбуждения (но см. 57).

Целью данного исследования было изучить, влияет ли блокирование лицевой мимики на распознавание эмоциональных звуков, а также на восприятие их интенсивности, валентности и возбуждения. В нашем исследовании мы решили проблему общности эффекта мимики двумя способами. Во-первых, мы исследовали, участвует ли мимика только в обработке лицевых выражений, или она может быть конститутивной для обработки эмоциональных выражений, связанных с концепциями эмоций. Другими словами, мы намеревались исследовать каузальную вовлеченность мимики как реакции на аффективное значение стимула, что согласуется со счетом сенсомоторной симуляции. Во-вторых, мы стремились исследовать, может ли мимика участвовать только в процессе распознавания или также в оценочных суждениях.

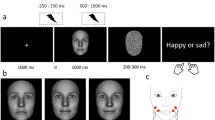

Участники прослушивали короткие невербальные вокализации четырех категорий эмоций (гнев, отвращение, страх, счастье) и нейтральные звуки. Стимулы были отобраны из базы данных Montreal Affective Voices (далее MAV), разработанной как аналог так называемых «лиц Экмана». В условии блокировки мимики нашего исследования участники выполняли задачу, удерживая палочки для еды горизонтально между зубами, с закрытым ртом. Важно отметить, что эта часто используемая манипуляция приводит к повышенной, постоянной, неспецифической мышечной активности в нижней части лица. Это отличается от некоторых других манипуляций, таких как ботокс, которые предотвращают любую активность в области лица. В контрольном условии участники удерживали палочки для еды горизонтально между губами, перед зубами, сохраняя нижнюю часть лица расслабленной (по образцу исследования Дэвиса, Уинклмана и Коулсона). После каждого предъявления стимула участники оценивали звук по семи визуальным аналоговым шкалам относительно степени, в которой предъявленная вокализация выражала гнев, отвращение, страх и счастье, а также ее валентность и возбуждение.

Прикусывание палочек для еды создает постоянное мышечное напряжение и, как таковое, мешает динамической реакции на стимулы с помощью zygomaticus major, лицевой мышцы, активируемой при улыбке. Соответственно, мы ожидали обнаружить худшее распознавание эмоций, особенно счастливых вокализаций, в условии блокировки (по сравнению с контрольным условием), аналогично тому, что наблюдалось в предыдущих исследованиях с изображениями лиц в качестве стимулов. Дополнительно мы изучили, может ли эта манипуляция изменить оценку интенсивности, валентности и возбуждения представленных эмоциональных вокализаций.

Метод исследования

Участники

В исследовании приняли участие 60 человек; один из них был исключен из статистического анализа из-за несоблюдения экспериментальной процедуры. Средний возраст оставшейся экспериментальной группы составил 25,2 года (SD = 4,83; диапазон 18–40), из них 36 женщин и 23 мужчины. Все участники имели нормальный или скорректированный до нормального слух, предоставили информированное согласие и получили 50 польских злотых (около 10 евро) в качестве финансового вознаграждения. Все методы и процедуры, использованные в данном исследовании, соответствовали этическим руководящим принципам тестирования человека-участника. Исследование было одобрено Этическим комитетом по экспериментальным исследованиям Института психологии Ягеллонского университета (решение: KE/27_2021).

Материалы

Мы использовали 50 коротких звуков, которые представляли собой невербальные вокальные выражения четырех базовых эмоций: гнев, отвращение, страх, счастье, а также нейтральные звуки (гласный /ɑ/, спетый на одной ноте). Было использовано десять стимулов для каждой категории эмоций. Звуки были выбраны из свободно доступной базы данных MAV и длились примерно 1 секунду. Как указывается в валидации, предоставленной авторами базы данных, звуки характеризовались высокой точностью декодирования (в диапазоне от 80 до 90%), за исключением звуков, выражающих страх (точность 57%), которые часто путали с выражениями удивления. Кроме того, вокализации гнева имели самые низкие оценки валентности, которые составили 16 по шкале от 1 до 100, за ними следовали отвращение (24), страх (24), нейтральные (47) и счастливые (85). Что касается возбуждения, звуки гнева и страха были оценены как наиболее возбуждающие (оба 72), за ними следовали счастье (57), отвращение (36) и нейтральные (32) выражения.

Процедура

С помощью электромиографии лицевых мышц мы проверили на трех участниках, приводит ли манипуляция с блокировкой мимики к намеченному эффекту на активность zygomaticus major. Мы ожидали, что условие блокировки, которое включало удержание палочек для еды горизонтально между зубами с закрытым ртом, будет постоянно увеличивать мышечную активность, тем самым предотвращая спонтанную мимику, по сравнению с контрольным условием, в котором мышцы оставались расслабленными, позволяя спонтанную мимику.

По прибытии в лабораторию экспериментатор представил участникам общую цель исследования и объяснил процедуры. Затем участники дали свое информированное согласие. После этого они прошли обучение, во время которого они узнали детали задачи и отработали элементы экспериментальной процедуры.

Экспериментальная процедура состояла из двух блоков. В экспериментальном блоке (условие блокировки мимики) участников просили удерживать палочки для еды горизонтально между зубами, обхватив их ртом. В контрольном блоке участников просили аккуратно удерживать палочки для еды горизонтально между губами перед зубами, сохраняя нижнюю часть лица расслабленной. Этот метод был смоделирован по образцу исследования Дэвиса, Уинклмана и Коулсона. В каждом блоке было 25 звуков, и пять стимулов каждой категории эмоций были случайным образом назначены каждому блоку. Порядок блоков назначался псевдослучайно, так что половина участников начинала с экспериментального блока, а другая половина — с контрольного блока.

Задача участников заключалась в оценке каждого звука по семи шкалам. Первые пять касались категории эмоций, изображаемой данным звуком. Участников спрашивали: «В какой степени звук выражал следующую эмоцию?» соответственно для всех пяти категорий эмоций. Шкалы были представлены в случайном порядке. Шестая шкала касалась валентности (В какой степени эмоции, выраженные звуком, были негативными или позитивными?), а седьмая — возбуждения (В какой степени эмоции, выраженные звуком, были возбуждающими?). Эти две шкалы всегда представлялись в одном и том же порядке.

Ответы давались на немаркированной визуальной аналоговой шкале от 1 до 100. На краях были словесные метки: «совсем нет» слева и «чрезвычайно» справа для пунктов категории эмоций и шкалы возбуждения, и «очень негативно» слева и «очень позитивно» справа для шкалы валентности. Каждая шкала отображалась на отдельном экране. Обучение и экспериментальная процедура проводились с использованием программного обеспечения PsychoPy. Звуки воспроизводились через наушники (Philips SHP2500), а громкость звука регулировалась участниками самостоятельно перед основной задачей, во время тренировочной процедуры, чтобы быть слышимой, но комфортной. В целом, задача длилась до 30 минут.

Результаты

Интенсивность эмоций

Для анализа влияния условия блокировки мимики на воспринимаемую степень, в которой представленные звуки выражали изображаемые эмоции (интенсивность эмоций), мы провели дисперсионный анализ с повторными измерениями (RMANOVA) с внутрисубъектными факторами эмоций (5) и условия блокировки (2) с использованием IBM SPSS Statistics 27. Во всех случаях, когда предположение о сферичности было нарушено, результаты сообщались с коррекцией Хюйн-Фельдта. Мы использовали коррекцию Бонферрони для парных сравнений. Анализ выявил значимое влияние эмоции (F(4,232) = 11.78, p < 0.001, частичная η² = 0.169), но не значимой разницы между условиями блокировки и контроля (F(1,58) = 0.45, p = 0.504) или их взаимодействием (F(4,232) = 1.04, p = 0.389).

В отношении влияния категории эмоций, апостериорные t-тесты показали, что соответствующая оценка интенсивности была самой низкой для гневных звуков среди всех категорий (M = 62.12, SE = 2.04). В частности, оценка для вокализаций гнева была ниже, чем для отвращения (M = 68.56, SE = 1.98, p = 0.031), страха (M = 76.5, SE = 1.97, p < 0.001), счастья (M = 76.32, SE = 2.55, p < 0.001) и нейтральных звуков (M = 77.54, SE = 2.36, p < 0.001). Счастливые вокализации были оценены как так же выражающие изображаемую эмоцию, как и выражения отвращения, страха, а также нейтральные звуки. Оценки интенсивности для всех изображаемых эмоций по каждой шкале представлены в Таблице 1. Средние значения и стандартные ошибки интенсивности эмоций представлены в Таблице 3. (См. также Таблицу S1 в Дополнительных материалах для результатов интенсивности, разделенных на два условия блокировки мимики).

Валентность и возбуждение

Было значимое влияние условия блокировки мимики на валентность (F(1,58) = 4.29, p = 0.043, частичная η² = 0.069) с более низкой общей оценкой в контрольном условии (M = 37.13, SE = 0.89, против M = 38.91, SE = 0.82). Оценки валентности значительно различались в зависимости от эмоции (F(4,232) = 260.12, p < 0.001, частичная η² = 0.82). Взаимодействие обоих условий не было значимым (p = 0.961).

Выражения счастья (M = 71.26, SE = 2.24) были оценены как самые позитивные среди всех пяти категорий (все различия p < 0.001). Далее, нейтральные звуки (M = 38.02, SE = 1.33) значительно отличались от всех эмоциональных выражений (все различия p < 0.001). Выражения отвращения (M = 26.95, SE = 1.03) были оценены как более негативные, чем счастливые и нейтральные звуки, но менее негативные, чем выражения страха (M = 22.07, SE = 1.15, p < 0.001), и одинаково негативные с вокализациями гнева (M = 23.86, SE = 1.21, p = 0.081).

Существовали последовательные различия между условиями блокировки с точки зрения валентности. В то время как мимика была нарушена, оценки были выше во всех категориях эмоций. Однако самое большое различие наблюдалось для нейтральных стимулов. Средние значения и стандартные ошибки для всех категорий эмоций, разделенных на два условия блокировки, представлены в Таблице 2.

В целом, оценки возбуждения не различались между условиями блокировки (p = 0.481). Однако было значимое влияние эмоции (F(4,232) = 173.84, p < 0.001, частичная η² = 0.75), в то время как взаимодействие условия блокировки и эмоции не было значимым (p = 0.754).

Независимо от условия блокировки, нейтральные звуки были оценены как наименее возбуждающие (M = 23.29, SE = 1.87; все различия p < 0.001). Выражения страха (M = 69.56, SE = 1.76) были оценены как самые высокие, будучи более возбуждающими, чем выражения счастья (M = 61.54, SE = 1.83, p = 0.001) и отвращения (M = 41.76, SE = 1.86, p < 0.001), и с маргинальной значимостью выше, чем выражения гнева (M = 66.33, SE = 1.93, p = 0.054). Выражения отвращения были оценены как менее возбуждающие, чем выражения гнева, страха и счастья (все различия p < 0.001). Средние значения и стандартные ошибки для оценок возбуждения представлены в Таблице 3. (См. также Таблицу S2 в Дополнительных материалах для оценок возбуждения, разделенных на два условия блокировки мимики).

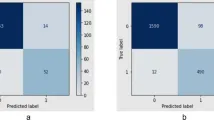

Распознавание эмоций

Оценки распознавания эмоций основывались на показателях интенсивности. Для каждого участника и каждого стимула, если наивысшая интенсивность эмоций присваивалась шкале, соответствующей изображаемой эмоции, это считалось попаданием (правильное распознавание). На основе усредненных попаданий мы затем провели ANOVA с повторными измерениями с условием блокировки (2) и эмоцией (5) в качестве внутрисубъектных факторов.

Показатели распознавания варьировались в зависимости от категории эмоций звука (F(4,232) = 24.035, p < 0.001, частичная η² = 0.293), но не значительно различались между условиями блокировки (F(1,58) = 0.208, p = 0.65). Кроме того, взаимодействие эмоции и условия блокировки не было значимым (F(4,232) = 0.509, p = 0.729). В отношении категории эмоций, вокализации гнева имели более низкие показатели распознавания, чем любая другая категория вокализаций (все p < 0.001). Кроме того, показатель распознавания отвращения был ниже, чем у счастливых (p = 0.002) и нейтральных звуков (p = 0.041). Вокализации страха распознавались так же точно, как и вокализации отвращения (p = 1.0), счастья (p = 0.102) и нейтральных звуков (p = 0.231). Средние значения и стандартные ошибки для показателей распознавания представлены в Таблице 3. (См. также Таблицу S3 в Дополнительных материалах для показателей распознавания, разделенных на два условия блокировки мимики).

Обсуждение

Основная цель данного исследования заключалась в проверке того, повлияет ли нарушение спонтанных лицевых реакций на восприятие эмоциональных человеческих вокализаций. Обобщение эффекта мимики на слуховую модальность предполагало бы, что сенсомоторные процессы, задействованные в распознавании лиц, более широко участвуют в распознавании эмоциональных выражений. Кроме того, нас интересовало, будет ли мимика каузально вовлечена только в процесс распознавания или также в более фундаментальные размерные суждения. Для этого мы сосредоточились на распознавании эмоций и восприятии интенсивности, валентности и возбуждения стимулов. Мы предположили, что блокирование спонтанных лицевых реакций приведет к более низким показателям распознавания счастливых вокализаций. Дополнительно мы ожидали, что манипуляция с блокировкой мимики также повлияет на оценку интенсивности, валентности и возбуждения эмоциональных звуков.

Вопреки нашим прогнозам, нарушение активности мышц нижней части лица не повлияло на распознавание вокализаций ни счастливых, ни какой-либо другой категории эмоций. Далее, блокирование мимики не оказало значимого влияния на воспринимаемую интенсивность и возбуждение человеческих аффективных вокализаций. Тем не менее, мы наблюдали разницу относительно судимой валентности между условиями. Когда лицевые движения были нарушены, звуки оценивались более позитивно, чем в контрольном условии; однако стоит отметить, что влияние было незначительным, а негативные звуки по-прежнему оставались ниже средней точки шкалы.

Лицевая активность и распознавание эмоциональных звуков

Многочисленные исследования показали, что нарушение лицевой активности влияет на распознавание лицевых эмоциональных выражений. Этот эффект объясняется в рамках воплощенной симуляции. Поскольку симулируется не само выражение, а аффективное значение выражения, мы предположили, что нарушение лицевой активности также затруднит распознавание вокальных портретов эмоций.

Согласованно, отдельные исследования предположили, что вмешательство в спонтанную мимику влияет на распознавание выражений других модальностей. Недавно Боргоманери и др. обнаружили, что блокирование мимики нарушает распознавание как лицевых, так и телесных выражений эмоций. В отношении слухового канала, исследование Хоука и коллег показало, что блокирование спонтанной активности мышц нижней части лица с помощью « pen procedure » (основанной на Страке, отличной от нашей) повлияло на время, необходимое для обнаружения момента перехода между плачем и смехом. Однако их эффекты были неинтуитивными и отличались от исследований с переходами между выражениями лиц, где блокирование приводило к более медленной, менее точной работе. В исследовании Хоука и коллег «заблокированные» участники выполняли слуховую задачу быстрее, чем участники, способные свободно двигать лицом.

Однако наше исследование не подтвердило эти более ранние выводы. Вмешательство в спонтанную активность мышц нижней части лица не оказало никакого избирательного или общего влияния на точность распознавания эмоций, изображаемых человеческими аффективными вокализациями. Может быть несколько причин для ненаблюдения прогнозируемого эффекта. Сенсомоторная симуляция, предполагаемый механизм для концептуальной обработки, состоит из избирательных мозговых и периферических активаций, присутствующих во время нашего прошлого опыта с примерами данной категории, включая концепции эмоций. Периферическая активность, такая как движения лица, не обязательно должна присутствовать или участвовать в каждом случае распознавания эмоций. Считается, что симуляция является гибким процессом, на который влияют различные факторы. Было установлено, что он имеет особое значение при восприятии выражений, которые являются неоднозначными или требуют значительных перцептивных усилий. В случае нашего исследования вокализации могли быть слишком ясными, поэтому требовали меньше умственной обработки. Далее, определенные социальные факторы, как было показано, связаны с лицевыми реакциями на эмоциональные выражения, включая мотивацию человека к установлению связи и пониманию. Однако, несмотря на то, что некоторые исследования указывали на несколько факторов, влияющих на мимику, для воплощенного познания остается проблемой предоставить основу для точных прогнозов относительно того, когда лицевая мимикрия должна происходить и играть каузальную роль в распознавании эмоциональных выражений. Эта проблема не уникальна для категорий или концепций эмоций, но более широко применима к пониманию того, как более абстрактные концепции (включая «гнев» или «счастье») связаны с конкретной моторной активностью и переводятся в оценочные суждения.

Лицевая активность и восприятие валентности

Интересно, что наше исследование показало, что лицевая манипуляция привела к более высоким оценкам валентности без привязки к категориям, включая нейтральные звуки. Это методологически важно и теоретически интересно и проливает свет на существующую литературу. Методологически это показывает, что наша манипуляция с блокировкой мимики (которая включала легкое и постоянное прикусывание палочек для еды) была эффективной. Теоретически, насколько нам известно, ни одно исследование, использующее эту конкретную « pen procedure » для блокировки спонтанной мышечной активности, еще не изучало валентность, только суждения о распознавании. Единственное связанное исследование, которое вызвало особый интерес к суждениям о валентности и возбуждении, было проведено Хыневской и Сато. Они предъявляли участникам изображения счастливых и гневных выражений лиц, и задача участников заключалась в суждении об выражениях по шкалам валентности и возбуждения при добровольном сокращении мышц в соответствии с инструкцией задачи (опустить брови или поднять щеки). Авторы обнаружили, что поднятие щек привело к более высоким оценкам валентности как счастливых, так и гневных выражений по сравнению с условием опускания бровей. Возбуждение не было затронуто манипуляцией. Аналогично нашему эксперименту, эффект валентности не был специфичен для одной категории эмоций; а именно, как счастливые, так и гневные выражения получили более высокие оценки валентности в условии поднятия щек. Авторы пришли к выводу, что их результаты демонстрируют эффект лицевой обратной связи. Отсутствие нейтральных лиц в исследовании Хыневской и Сато не позволяет нам увидеть, сохранятся ли эффекты лицевой манипуляции для нейтральных лиц, как мы наблюдали для нейтральных стимулов в нашем эксперименте. Наше исследование предполагает, что лицевая активность может быть не всегда необходима для определения категории эмоций, однако она может играть некоторую роль в оценке валентности выражений.

Оценка эмоциональных вокализаций

Все измеренные показатели в этом эксперименте варьировались в зависимости от категории эмоций, представленной вокализациями. Негативные эмоции характеризовались самой низкой узнаваемостью. В частности, вокализации гнева были отнесены к соответствующей категории с наименьшей степенью точности среди всех протестированных категорий эмоций. Вокализации отвращения и страха имели следующую наименьшую степень точности. Хотя вокализации гнева были оценены выше всего по шкале, соответствующей выражаемой эмоции, они также получили высокие баллы по шкалам страха и отвращения. Аналогично, вокализации страха часто путали с выражениями гнева и отвращения. По сравнению с Белином и др., показатели распознавания вокализаций страха, наблюдавшиеся в нашем исследовании, были высокими. Однако наше исследование не включало выражения удивления, которые часто путали со звуками страха при валидации базы данных MAV. Счастливые звуки были идентифицированы лучше всего (~80%). Самые высокие показатели распознавания позитивных вокализаций в нашем исследовании неудивительны, поскольку счастливые звуки были единственной категорией, характеризующейся позитивной валентностью. В исследовании Белина и др. счастливые выражения распознавались с точностью в 60% случаев; однако там они часто путались с другой позитивной категорией: выражениями удовольствия. В отличие от этого, в исследовании Paquette et al. правильная идентификация счастливых вокализаций была почти 100%. Стоит отметить, однако, что оценки из нашего исследования и валидации, проведенные Белином и др. и Paquette et al., различались по нескольким аспектам. Во-первых, они включали разное количество категорий эмоций — от четырех в валидации Paquette et al. до пяти в нашем исследовании и девяти в валидации MAV. Во-вторых, в отличие от Белина и нас, Paquette et al. использовали задачу с выбором из четырех вариантов. Эти два фактора повлияли на уровень сложности. В-третьих, в процедуре валидации MAV участники оценивали интенсивность, валентность и возбуждение эмоций актера. Мы сосредоточились на оценке стимулов. Поэтому наблюдаемые расхождения, вероятно, связаны с методологическими различиями, и прямые сравнения следует делать с осторожностью. То же самое относится и к оценкам валентности и возбуждения.

Распознавание эмоций основывалось на показателях интенсивности, и, следовательно, оценки интенсивности следовали схожей, но не идентичной закономерности. В соответствии с показателями распознавания, вокализации гнева были оценены ниже всего; участники считали, что они в наименьшей степени выражают гнев. В этом отношении не было различий между страхом, отвращением и счастьем.

Выражения счастья считались самыми позитивными, за ними следовали нейтральные звуки, а затем выражения отвращения, гнева и страха соответственно. Хотя эта закономерность соответствует той, что была найдена Белином и др., результаты нашего исследования менее экстремальны, например, 71 против 85 для счастья, 24 против 16 для гнева. Оценка возбуждения явно зависела от изображаемой эмоции. Она была самой высокой для вокализаций страха и гнева, за ними следовали выражения счастья. Вокализации отвращения были оценены как наименее возбуждающие среди всех четырех категорий эмоций, в то время как нейтральные вокализации считались наименее возбуждающими в целом. Эта закономерность результатов соответствует ранее описанной Белином и др.

Ограничения и будущие направления

Сделайте сильные выводы на основе представленных здесь результатов ограничены по нескольким причинам. Хотя мы использовали непрерывные шкалы интенсивности для категорий эмоций, чтобы сосредоточить участников на размерных аспектах распознавания эмоций, возможно, использование задачи с принудительным выбором (и, следовательно, категориальной), требующей ответов в условиях временного давления, выявило бы эффект блокировки лицевой мимики с точки зрения точности и/или времени реакции. Последующие исследования должны изучить эту возможность. Другим ограничением являются характеристики используемых нами стимулов. Известно, что симуляция сильнее, когда стимулы более неоднозначны и требуют больших перцептивных усилий. Вокализации MAV, использованные в нашем исследовании, перцептивно ясны и высоко распознаваемы (особенно счастливые вокализации). Стоило бы усложнить задачу, например, добавив к стимулам звуковой шум, чтобы сделать их более перцептивно сложными, или смешивая вокализации разных категорий эмоций в различных степенях, чтобы сделать их более неоднозначными. Прогнозируемый эффект блокировки лицевой мимики, возможно, мог бы наблюдаться при таких манипуляциях, поскольку они потребовали бы более глубокой концептуальной обработки категорий эмоций. Кроме того, два недавних исследования показали, что эмоциональные вокализации из базы данных MAV воспринимаются как постановочные и вызывают более слабые лицевые реакции (измеренные с помощью ЭМГ) по сравнению с аутентичными эмоциональными вокализациями. Менее выраженные лицевые реакции на выбранный набор могли бы замаскировать фактический эффект блокировки лицевой мимики. Использование более экологически валидных стимулов могло бы привести к выявлению эффекта. Наконец, наше исследование включало только слуховые стимулы; следовательно, прямые сравнения с распознаванием лицевых стимулов ограничены. Это важно, потому что наша лицевая манипуляция могла привести к нарушению распознавания эмоций на лицах (как видно во многих предыдущих исследованиях), но лишь вводить смещение в восприятие нелицевых стимулов, таких как звуки или слова.

Будущие исследования могут также изучить различия между процедурами, используемыми для «блокировки мимики», поскольку они часто рассматриваются как взаимозаменяемые, но должны приводить к различным эффектам. В некоторых исследованиях участникам явно предлагалось добровольно принять определенные лицевые конфигурации (например, имитирующие улыбку), в других исследованиях участники помещались в определенную конфигурацию каким-либо методом (например, ручка во рту), а другие исследования пытались полностью отключить активность соответствующих мышц или их моторной цепи (например, ботокс, транскраниальная магнитная стимуляция; ТМС). В частности, наша процедура блокировки основана на идее, что небольшая активация, такая как создание постоянного шума в zygomaticus major, предотвращает его избирательную динамическую реакцию на позитивный стимул. Одновременно, однако, постоянная активация эмоционально релевантной мышцы создает неспецифическое смещение, как мы и другие наблюдали в оценках валентности по всем категориям стимулов. В отличие от этого, другие «блокирующие» манипуляции (например, ботокс) приводят к полному отсутствию реакции соответствующей мышцы; последний тип манипуляции не должен приводить к какому-либо смещению, приводящему к неспецифическому усилению или снижению суждений о валентности.

Заключительные remarks

Текущее исследование вносит вклад в продолжающуюся дискуссию о механизмах, лежащих в основе распознавания и оценки важных эмоциональных стимулов, таких как лица и эмоциональные вокализации. Наши результаты предполагают, что соматосенсорная и моторная обратная связь играют роль в процессе оценки, возможно, внося направленный сдвиг, но ее роль на более ранних стадиях процесса распознавания и категоризации эмоций может быть незначительной или ограниченной важными граничными условиями. Это отражает недавние дискуссии о масштабах утверждений в литературе по воплощенному познанию, где многие исследователи отстаивают вторичную роль соматосенсорных и моторных процессов, но, возможно, не в глубокой, конститутивной форме. Это различие между распознаванием стимула, категоризацией стимула и последующей оценкой стимула важно для понимания того, на каких этапах обработки, если таковые имеются, соматосенсорные и моторные процессы участвуют в когнитивных и эмоциональных процессах.