Интересное сегодня

Тип личности ESFP (Энтузиаст) по MBTI: характеристики, сильн...

Тип личности ESFP (Энтузиаст) по MBTI ESFP — один из 16 типов личности в индикаторе Майерс-Бриггс (M...

Исследование эффективности виртуальной реальности в повышени...

Введение Исследование оценивает эффективность виртуальной реальности (VR) по сравнению с 2D технолог...

Динамика серийных смещений в визуальном восприятии и рабочей...

Наше визуальное восприятие остается удивительно стабильным и связным, несмотря на быстрые изменения ...

Роль передней височной доли в тревожности и социальных эмоци...

Роль передней височной доли в социальных и эмоциональных процессах Передняя височная доля (ATL, от а...

Как компьютерные технологии помогают снизить агрессивное вож...

Влияние гнева на агрессивное вождение Гнев — одна из шести базовых эмоций, наряду с радостью, грусть...

Как сенсомоторная адаптация выявляет систематические искажен...

ВведениеВопрос о существовании искажений в визуальном восприятии и их влиянии на действия, основанны...

Введение

Существует множество доказательств, указывающих на общие нейронные механизмы, лежащие в основе контроля как моторных, так и ментальных действий. Например, хорошо известно, что мысленная симуляция действия во время моторного воображения задействует те же нейронные сети, что и реальное выполнение движения. Аналогично, есть данные, что остановка моторных действий и остановка мыслей могут включать схожие ингибиторные корковые и подкорковые механизмы.

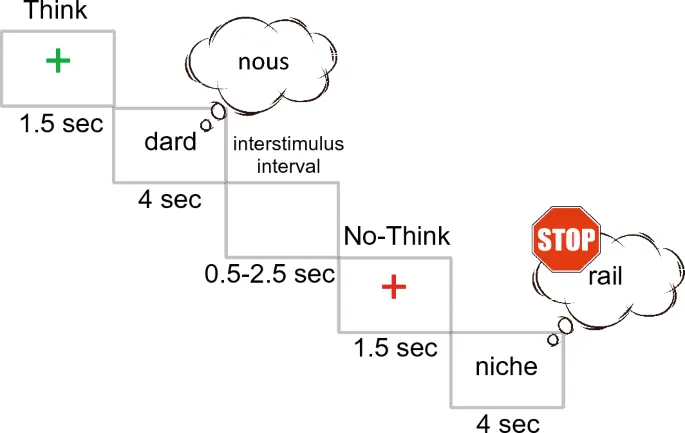

Парадигма Think/NoThink (TNT)

Подавление мыслей, в частности подавление извлечения памяти, можно оценить с помощью парадигмы Think/NoThink (TNT), разработанной Андерсоном и Грином. Эта парадигма состоит из трех фаз: (1) обучение (запоминание и воспроизведение), (2) TNT и (3) финальное воспроизведение. Во время фазы обучения участники запоминают список пар слов-стимулов. Во время фазы TNT стимулы случайным образом распределяются по условиям Think (T), NoThink (NT) или Baseline (B). В каждом испытании предъявляется слово-стимул, и участники должны либо вспомнить целевое слово (условие T), либо активно подавить любые мысли о целевом слове, ингибируя извлечение памяти (условие NT).

Методы

Участники и процедура

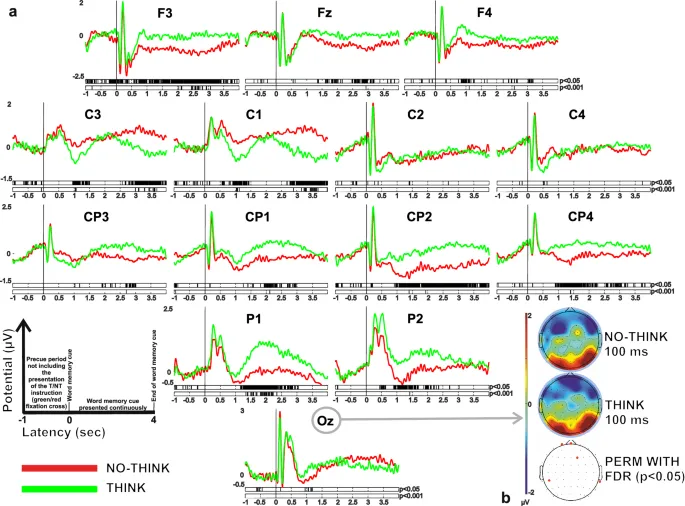

В исследовании приняли участие 46 человек. Использовалась высокоплотная ЭЭГ (64 электрода) для записи электрической активности мозга. Парадигма TNT была модифицирована таким образом, что инструкции T/NT предъявлялись за 1500 мс до появления слова-стимула, что позволило разделить эффекты, связанные с инструкциями и самими стимулами.

Анализ данных

Для анализа данных использовались:

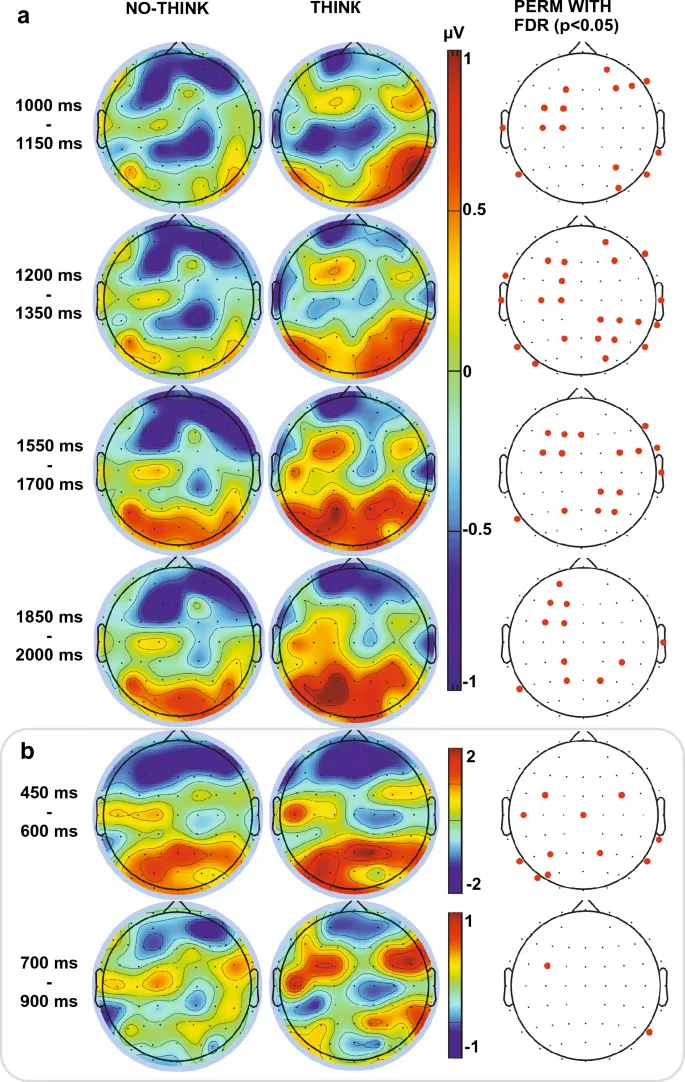

- Топографический анализ потенциалов, связанных с событиями (ERP)

- Метод swLORETA (стандартизированная взвешенная низкоразрешающая электромагнитная томография) для оценки источников генерации сигналов в мозге

Результаты

Поведенческие данные

Анализ не выявил статистически значимых различий в точности воспроизведения между тремя экспериментальными условиями (T, NT, B).

ЭЭГ-данные

Были обнаружены устойчивые и сниженные поздние электрические потенциалы в лобных и теменных областях мозга, вызванные стимулами в условии NT по сравнению с условием T. Такое снижение стало значительным через 1000 мс после предъявления стимула и продолжалось в течение 1000 мс.

Источники генерации сигналов

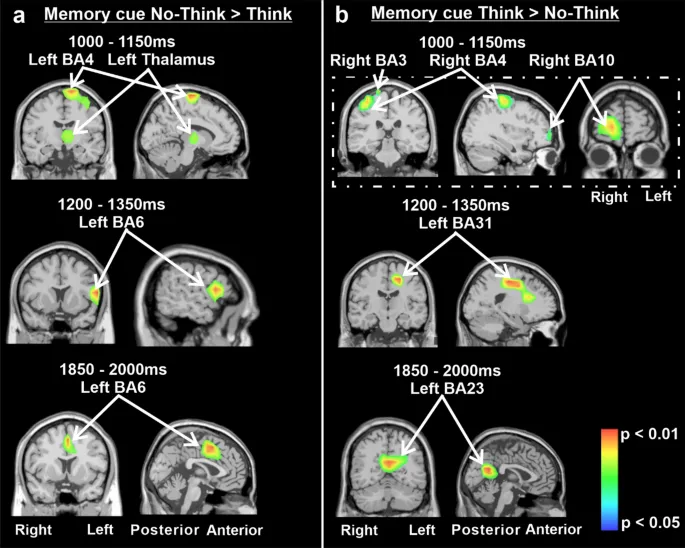

Метод swLORETA выявил, что когнитивный процесс, связанный с ингибированием извлечения памяти, вовлекал классические моторные церебральные структуры:

- Левая первичная моторная кора (M1, BA4)

- Таламус

- Премоторная кора (BA6)

В условии T была задействована правая фронтополярная кора, что интерпретируется как указание на ее роль в поддержании когнитивного набора во время запоминания.

Обсуждение

Результаты исследования поддерживают концепцию, что подавление памяти слов включает не только классические области, связанные с когнитивным контролем, но и моторные структуры мозга. Это согласуется с теорией нейронного повторного использования, предполагающей, что нейронные цепи, изначально развитые для одной цели (например, ингибирование моторных реакций), могут приобретать новые функции (например, подавление лингвистического содержания).

Ограничения исследования

Следует учитывать, что методы реконструкции источников имеют ограничения, так как используют математические и физиологические априорные предположения для обеспечения уникальности решения. Тем не менее, реконструкция источников из сигналов ЭЭГ остается ценной, поскольку ЭЭГ является прямым измерением электрической активности мозга.

Заключение

Настоящее исследование демонстрирует, что когнитивные процессы, связанные с ингибированием извлечения памяти, вовлекают классические моторные церебральные структуры. Полученные данные расширяют наше понимание нейронных механизмов контроля памяти и поддерживают идею общности механизмов контроля моторных и когнитивных процессов.