Интересное сегодня

Как социальная идентичность влияет на принятие решений: иссл...

Введение В идеальном мире люди принимали бы оптимальные решения: анализировали доступные варианты, в...

Гендерные различия при аксиальном спондилоартрите и псориати...

Гендерные различия при хронических воспалительных заболеванияхАксиальный спондилоартрит (аксСпА) и п...

Как экранное время влияет на детей: разбор исследований и со...

Как исследования формируют общественное мнение В эпоху, когда родители ищут ответы в интернете, диск...

Эмоционально-фокусированная терапия (ЭФТ): как научиться пон...

Что такое эмоционально-фокусированная терапия (ЭФТ)? Эмоционально-фокусированная терапия (ЭФТ) – это...

Терапевтическая фотография для улучшения благополучия аутичн...

Терапевтическая фотография показывает перспективы для улучшения благополучия аутичной молодежи Все ...

Как добиться успеха, делая меньше: стратегии продуктивности

Введение Вы просыпаетесь, взгляните на свой телефон, и умственный список дел начинает кричать. Элект...

Введение

Масштабы кумулятивной культурной эволюции (ККЕ) являются отличительной чертой человечества. Несмотря на значительный научный интерес к ККЕ, когнитивные основы, поддерживающие ее развитие, остаются недостаточно изученными. Мы изучили роль когнитивной гибкости в ККЕ, исследуя склонность американских детей (N = 167, в возрасте 3–5 лет) отказываться от неэффективного решения проблемы в пользу более эффективной альтернативы и сопротивляться возвращению к более ранним версиям. В отличие от предыдущих исследований с шимпанзе, большинство детей, которые сначала научились решать головоломку неэффективным способом, переключились на наблюдаемую, более эффективную альтернативу. Однако на протяжении нескольких взаимодействий с задачей 85% детей, которые переключились, вернулись к неэффективному методу. Более того, почти все дети в контрольной группе (которые сначала освоили эффективный метод) переключились на неэффективный метод. Таким образом, дети проявляли интерес к исследованию альтернативного решения, но, как и шимпанзе, в целом консервативны в возвращении к тому, что они выучили первым.

Человеческие инновации увеличиваются в сложности и разнообразии с беспрецедентной скоростью. Только за последнее столетие произошли драматические технологические преобразования: от простых компьютеров до смарт-технологий и от паровых автомобилей двадцатого века до автомобилей с автопилотом. Это примеры нашей замечательной способности к кумулятивной культурной эволюции (ККЕ): процессу накопления знаний и навыков, который со временем увеличивает сложность и/или эффективность технологий и других форм культуры1,2,3. ККЕ включает повторяющиеся циклы изобретений и социального обучения, в которых инновации итеративно строятся на предыдущих, создавая все более сложные культурные черты4,5. Хотя некоторые нечеловеческие животные демонстрируют культуру — поведение, типичное для группы, которое социально передается — некоторые из которых действительно могут быть кумулятивными, сложность и разнообразие кумулятивной культуры у людей уникальны среди других видов2,3,6.

Поведенческая гибкость определяется как «непрерывный интерес к новым решениям задачи и их приобретение, либо через инновации, либо через социальное обучение, после того как предыдущее решение уже освоено»7, стр. 447. Эта предрасположенность может способствовать непрерывным итерациям, задействованным в кумулятивной культуре, и, таким образом, быть основой для эволюции культурной сложности у людей и нашей способности участвовать в кумулятивном культурном обучении3. Напротив, хотя некоторые предполагают, что близкородственные виды, такие как шимпанзе, могут иметь более простые формы ККЕ3,8, поведенческая негибкость была предложена в качестве потенциального объяснения относительного культурного застоя у нечеловеческих животных. В частности, экспериментальные исследования с шимпанзе показали, что они вряд ли примут более эффективные или результативные решения для головоломок, уже освоив менее эффективные или результативные9,10,11,12. Такие видоспецифичные ограничения поведенческой гибкости могут объяснять относительную нехватку культурной сложности и большую частоту поведенческого консерватизма у других видов11,13.

Поведенческий консерватизм и лежащая в его основе когнитивная негибкость присущи не только шимпанзе. Он широко документирован в различных формах и степенях у детей14,15,16,17. Поведенческий консерватизм был связан с когнитивным контролем — способностью координировать поведение в соответствии с меняющимися целями и контекстами18,19 — а также с персеверацией, функциональной фиксацией и ментальным набором17,20 (см. Таблицу 1 для связанных терминов, используемых когнитивными и сравнительными психологами21,22).

Исследования когнитивной гибкости представляют две несколько контрастирующие картины ее развития, в зависимости от особенностей задачи. Задачи, связанные с соблюдением правил, предполагают, что раннее детство характеризуется когнитивной негибкостью, поскольку маленькие дети часто упорствуют в существующих выученных правилах и не переключаются на новые. Например, в задачах, связанных с первоначальной сортировкой карточек по одному правилу (например, цвет), прежде чем попросить переключиться на сортировку по другому правилу (например, размер), дети испытывают трудности с переключением на новые правила примерно до 5 лет23–26. Эта когнитивная негибкость в раннем детстве объясняется созревающими ограничениями, такими как незрелые исполнительные функции, включая ингибиторный контроль27, отсутствие соответствующего культурного и образовательного опыта26 и нормативное усвоение наблюдаемого поведения28,29. Быстрое улучшение когнитивной гибкости, позволяющее переключаться между правилами в детстве, таким образом, может быть критически важным для развития кумулятивного культурного обучения.

Напротив, при отсутствии предварительных правил дети кажутся гораздо более гибкими. Исследования поиска гипотез, которые включают поиск оптимального причинного объяснения набора событий, предполагают, что маленькие дети чаще, чем старшие дети, подростки и взрослые, используют стратегии исследования, а не эксплуатации30. Дети часто не имеют предварительных знаний по темам, которые они изучают, а широкие стратегии исследования позволяют им потенциально открывать новые решения проблем. По мере того как дети получают больше знаний, стратегии эксплуатации позволяют им применять предыдущие знания для сужения пространства гипотез. Таким образом, детство может начинаться с большего исследования, прежде чем перейти к стратегиям приобретения знаний30,31,32. Ограничения когнитивного контроля у маленьких детей могут фактически позволить им мыслить более инновационно, чем взрослым, в некоторых контекстах. Когнитивно зрелая и обычно адаптивная опора на предыдущие знания для решения сложных задач может привести к фиксации на неоптимальных решениях32.

Гибкое переключение между поведением требует компромисса между стратегиями исследования и эксплуатации. Стратегии исследования включают приобретение новых поведенческих паттернов, обусловленных мотивацией к изучению новых сред. Стратегии эксплуатации, напротив, включают опору на уже приобретенные поведенческие паттерны или использование известных вариантов33. Таким образом, в этой системе, одним из способов рассмотрения кумулятивной культуры является как расширение поведенческой оптимизации, или поиск наиболее оптимального решения в пространстве проблем6,34. Почему когнитивно развитые виды, такие как шимпанзе, демонстрируют поведенческий консерватизм, учитывая очевидное адаптивное преимущество поведенческой гибкости в оптимизации решений? Ответ может заключаться в потенциальной функции поведенческого консерватизма. Вместо того чтобы приписывать замедленное созревание когнитивного контроля в детстве эволюционному детриту, это может позволить детям приобрести основополагающие навыки и знания, на которых строится взрослое познание (например, языковая компетентность35). Таким образом, существует напряженность между различными моделями развития когнитивной гибкости у детей. Дети кажутся более гибкими при отсутствии предварительных знаний или явных правил, и менее гибкими, когда они присутствуют. Исследования головоломок, которые часто вызывают знания у детей через предыдущие демонстрации, подтверждают это различие. Например, 7–11-летние дети, которые наблюдали демонстрацию перед взаимодействием с многорешаемой головоломкой, сгенерировали меньше новых решений, чем дети, которые не наблюдали демонстрацию16.

Мы предполагаем, что когнитивная гибкость имеет основополагающее значение для ККЕ12,36, однако было проведено мало исследований того, как именно она способствует развитию кумулятивного культурного обучения. Наша цель заключалась в том, чтобы изучить, как когнитивная гибкость поддерживает онтогенез кумулятивного культурного обучения в раннем детстве, когда у детей были предварительные знания. Мы сосредоточились на роли, которую развитие когнитивной гибкости играет в склонности американских детей отказываться от неэффективного решения проблемы, переключаться на более эффективное и поддерживать его.

Поведенческое переключение и поддержание нового поведения: избегание регрессии и избыточности

Кумулятивная культура включает накопление модификаций культурных черт с течением времени, где успешные модификации сохраняются до тех пор, пока они снова не будут улучшены2,37. Успешная ККЕ, таким образом, требует поведенческого переключения и поддержания того, что было принято. Первое включает отказ от текущего поведения для перехода к улучшенной версии, а второе требует сопротивления возвращению к более ранним версиям и исключения потенциально избыточных действий из предыдущих поведений. Вместе эти процессы позволяют успешно принимать и рационально поддерживать улучшенные культурные модификации, предотвращая регрессию5. Когнитивная гибкость наряду с другими исполнительными функциями лежит в основе навыков, поддерживающих инновации и социальное обучение38, и, таким образом, вероятно, является ключом к основным поведенческим паттернам, которые, как мы утверждаем, поддерживают ККЕ. Далее мы более подробно опишем каждый из этих компонентов, сосредоточившись на том, что мы знаем об их развитии в детстве и как они способствуют стратегиям исследования против эксплуатации, включая роль когнитивной гибкости.

Переключение

ККЕ требует способности модифицировать поведение и гибко переключаться на улучшенные альтернативы11. Переключение может происходить между идеями или поведением и поддерживает адаптацию к меняющимся условиям39. Как и все исполнительные функции, когнитивная гибкость претерпевает значительное развитие от раннего до среднего детства. Как отмечалось, это развитие улучшает способность детей переключаться между задачами, правилами и сигналами, а также решать проблемы, которые включают переключение от предыдущих правил или стратегий. Например, способность переключаться между вербальными правилами для таких задач, как сортировка карт26,40, касание частей тела41, и использование семантических сигналов для вывода значений новых слов26,42, значительно улучшается в возрасте от 3 до 6 лет, и старшие дети лучше переключаются на более эффективные наблюдаемые решения головоломок, чем младшие дети15. Тем не менее, как также отмечалось, маленькие западные дети превосходят старших детей в задачах, требующих гибкости при отсутствии явных предыдущих правил. Например, старшие дети более склонны к функциональной фиксации, предвзятости к использованию объектов только так, как они традиционно используются, а не к придумыванию новых применений17. Маленькие дети также лучше учатся необычным физическим или социальным причинно-следственным связям на основе свидетельств, чем старшие дети и взрослые31. Таким образом, маленькие дети, имея ограниченный когнитивный контроль, в некоторых обстоятельствах более склонны к исследованию и гибкости, чем старшие дети31. В нашем культурно сложном мире эта стратегия может предоставлять маленьким детям более широкое изучение их окружения.

Поддержание культурных черт (избегание регрессии и избыточности)

ККЕ также требует непрерывного использования улучшенных решений на протяжении нескольких взаимодействий с задачей без возвращения к предыдущим, менее эффективным поведениям5. Насколько нам известно, только одно исследование изучало, возвращаются ли дети к ранее выученным поведениям. Пятилетние дети, которые изначально обнаружили одно решение для извлечения награды из головоломки, а затем наблюдали за альтернативным, столь же эффективным решением, вернулись к использованию своих первоначальных решений, а также объединили оба решения для создания дополнительных43. Однако остается неясным, когда новое решение значительно более эффективно, чем предыдущее, будут ли дети поддерживать новое поведение или возвращаться к первоначальному.

Помимо сопротивления возвращению к первоначальным поведениям, для максимальной эффективности улучшенных (т.е. поддержания новых приобретенных поведенческих паттернов как можно более «чистыми») индивиды также должны сопротивляться тенденции выполнять избыточные действия (например, подкомпоненты предыдущих поведенческих паттернов38,44). Известно, что дети всех возрастов участвуют в «чрезмерном подражании» — склонности имитировать явно причинно-следственные избыточные действия, связанные с задачей, что снижает эффективность45,46. Однако уровень чрезмерного подражания увеличивается с возрастом; старшие дети меньше отклоняются от наблюдаемых демонстраций взрослых, в то время как младшие дети более гибки в опущении этих демонстраций для разработки собственных методов47,48. Здесь мы оценили, будут ли маленькие дети продолжать выполнять избыточные действия после приобретения эффективного решения проблемы, наблюдая за демонстрацией взрослого.

Текущее исследование

Мы изучили когнитивную гибкость с точки зрения кумулятивного культурного обучения. Мы стремились переосмыслить наше понимание развития кумулятивного культурного обучения с более широкой точки зрения, объясняя, почему поведенческая негибкость, или ограниченный когнитивный контроль, в детстве может быть результатом адаптивных процессов принятия решений. Мы изучали факторы, влияющие на поведенческие изменения, и, напротив, факторы, влияющие на поведенческий консерватизм, а также то, как индивиды сходятся на решениях и используют социальную информацию. Мы оценили способность американских детей в возрасте от 3 до 5 лет гибко переключаться от неэффективного к эффективному решению в задаче с головоломкой и поддерживать эффективное решение в последующих попытках без возвращения к каким-либо компонентам неэффективного метода. Мы использовали ту же задачу с головоломкой, которая ранее применялась11 для изучения поведенческой гибкости у шимпанзе, что облегчило сравнение реакций двух видов. Дети сначала освоили относительно трудоемкий и неэффективный метод извлечения награды из новой головоломки, наблюдая за взрослым, а затем наблюдали, как тот же экспериментатор продемонстрировал значительно более эффективный метод получения той же награды. Затем детям было предоставлено несколько дополнительных возможностей для взаимодействия с головоломкой.

Эта парадигма позволила нам ответить на три основных исследовательских вопроса, касающихся каждого из ключевых процессов для кумулятивной культуры. Во-первых, мы изучили, проявят ли участники когнитивную гибкость, отказываясь от выученного, неэффективного решения для получения награды и переключаясь на более эффективное, которое давало ту же награду. Мы предположили, что старшие дети будут меньше упорствовать с неэффективным решением, чем младшие дети, из-за менее развитого процесса анализа затрат/выгод у младших детей. Это сделает их более склонными к изменению поведения, поскольку они меньше ограничены предыдущими знаниями30 и, следовательно, проявляют большую склонность к исследованию альтернативных решений, чем старшие дети. Это также согласуется с исследованиями, демонстрирующими большую функциональную фиксацию у старших, чем у младших детей17. Во-вторых, мы спросили, будут ли дети сопротивляться возвращению к неэффективному решению на протяжении нескольких взаимодействий с задачей. Мы предположили, что, поскольку старшие дети чаще оценивают пространство задач из-за растущей чувствительности к рискам, связанным с изменением поведения, они будут более склонны возвращаться к неэффективному решению из-за воспринимаемых затрат на изменение. В-третьих, мы исследовали, будут ли дети игнорировать избыточные действия. Мы предположили, что младшие дети с большей вероятностью будут включать избыточную информацию из неэффективных решений, чем старшие дети, учитывая большую склонность к исследованию аппарата и менее развитое причинное мышление. Ответы на эти вопросы позволили нам сделать вывод о том, как развитие когнитивной гибкости способствует онтогенезу кумулятивной культуры. Дополнительно, включение контрольной группы, где дети сначала наблюдали эффективную версию, а затем неэффективную, позволило нам изучить, переключатся ли дети, если они сначала освоили эффективный метод, а затем наблюдали неэффективный. Мы предположили, что эти дети будут менее склонны переключаться с эффективного на неэффективное решение и более склонны возвращаться к эффективному решению после изучения неэффективного.

Результаты

Надежность межэкспертной оценки

10% видео были закодированы кодером, не знающим целей исследования. Оценщики показали хорошее согласие: Каппа = 0,87.

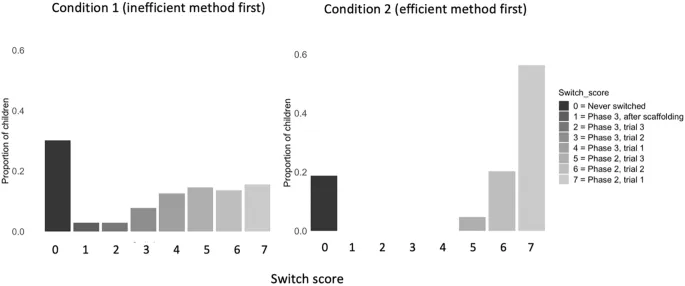

Сначала мы количественно оценили, занимал ли неэффективный метод больше времени, чем эффективный, сравнивая среднюю продолжительность в секундах (с) до успеха в Фазе 1 условий «Неэффективный сначала» и «Эффективный сначала». Дети решали неэффективный метод (M = 33,71 с, SD = 12,74) значительно медленнее, чем эффективный метод (M = 11,79 с, SD = 9,89, p < 0,05). Также не было различий в возрасте или поле детей, которые переключились в первой возможной фазе (Фаза 2), предполагая, что 3-летние дети были так же склонны, как и 5-летние, быть «ранними переключателями» (ps > 0,05). Наконец, мы также изучили, существует ли связь между латентностью решения Serialbox в Фазе 1 и показателем переключения. Контролируя возраст, дети, которые переключились раньше, быстрее решали Serialbox (beta = -0.01, p = 0.019, CI: -0.02 до -0.00), предполагая, что те, кто решал его медленнее в Фазе 1, как правило, продолжали использовать неэффективный метод дольше.

Условие «Эффективный сначала»

52 (81%) ребенка переключились с эффективного на неэффективный метод, как только увидели, как E1 использует его. Самой частой реакцией в условии «Эффективный сначала» было переключение при первой же возможности, N = 32 (69% детей, которые переключились). Все дети, которые переключились, сделали это в Фазе 2, и ни один ребенок не переключился в Фазе 3 — когда дверь была заперта — предполагая, что даже когда дети уже освоили эффективный метод, они быстро усвоили наблюдаемый неэффективный метод. В условии «Эффективный сначала» мальчики были более склонны переключаться, чем девочки (beta = 0,33, p = 0,002, CI: 0,12–0,55). Возраст не предсказывал показатель переключения (p > 0,05). Доля детей в условиях «Неэффективный сначала» и «Эффективный сначала», которые переключились, значительно не различалась (p > 0,05). Однако медианный показатель переключения в условии «Неэффективный сначала» (Med = 4.00) был значительно ниже, чем в условии «Эффективный сначала» (Med = 7.00, Z = -11.74, p < 0.05), и не было эффекта возраста (p > 0.05).

Условие «Эффективный сначала»

На протяжении всех фаз 62 ребенка (97% из тех, кто переключился) в условии «Эффективный сначала» вернулись с неэффективного на эффективный метод. Дети в условии «Эффективный сначала» не были более склонны возвращаться к первоначальному методу, чем дети в условии «Неэффективный сначала» (p > 0,05). Как и в случае с условием «Неэффективный сначала», показатели возвращения в целом были выше на более поздних фазах: Фаза 2 = 13% участников, Фаза 3 = 28%, Фаза 4 = 53%, Фаза 5 = 80%, и Фаза 6 (перенос знаний) = 45% участников (см. Таблицу 2 для сравнения возвращений между условиями и фазами). Ни возраст, ни пол не предсказывали показатель возвращения (ps < 0,05).

Условие «Эффективный сначала»

Самый высокий средний показатель избыточности был в Фазе 1 (когда дети изучали эффективный метод), а самый низкий — в Фазе 3 (запертая дверь); Фаза 1: M = 2,16, SD = 2,33, Фаза 2: M = 1,56, SD = 1,77, Фаза 3: M = 0,30, SD = 0,75, Фаза 4: M = 0,72, SD = 0,95, Фаза 5: M = 0,41, SD = 0,79, Фаза 6: M = 0,65, SD = 0,92. Возраст отрицательно предсказывал показатель избыточности (beta = -0.038, p < 0.05).

Обсуждение

Наша основная цель заключалась в том, чтобы изучить, как когнитивная гибкость поддерживает онтогенез кумулятивной культуры. Мы оценили два процесса, ключевых для ККЕ у детей США в возрасте 3–5 лет: (1) переключение на наблюдаемое, более эффективное решение проблемы и (2) поддержание этого путем сопротивления возвращению к предыдущему решению и исключения потенциальных избыточностей, связанных с этим изменением.

Переключились ли дети на альтернативные решения?

На протяжении нескольких взаимодействий с задачей примерно две трети детей в условии «Неэффективный сначала» переключились на эффективный метод. Вопреки нашей гипотезе, возрастных различий в склонности переключаться между решениями не было. Таким образом, даже в 3 года дети могут гибко отказаться от неэффективного, но надежного поведения, чтобы принять более эффективное, которое они наблюдают у другого, и которое они сами не обнаружили. Тот факт, что большинство из тех, кто переключился, сделали это в Фазе 2, а не в Фазе 3 (т.е. в первой доступной фазе), предполагает, что дети быстро оценили эффективность двух наблюдаемых решений. Результаты контрастируют с результатами исследований когнитивной гибкости, в которых, когда маленьким детям давались инструкции по изменению поведения, но без фактических демонстраций, они не могли переключиться23,26. Учитывая, что дети демонстрировали сильную склонность возвращаться к своему первоначальному методу, возможно, что здесь 3- и 5-летние дети использовали схожие исследовательские стратегии, или что дети, независимо от возраста, особенно преданы первоначально наблюдаемым демонстрациям взрослых, несмотря на наличие альтернативных (и более эффективных) решений15,16. Также возможно, что наш возрастной диапазон был слишком узким, чтобы уловить количественные сдвиги в стратегиях переключения, оцененных в этом исследовании. Будущие исследования могли бы оценить склонность детей к переключению и/или возвращению к решениям на протяжении всего периода детства и выяснить, влияет ли склонность к изменению методов на возраст модели (т.е. модель взрослого против модели ребенка).

Мы также обнаружили, что дети, которые быстрее решали Serialbox в Фазе 1 условия «Неэффективный сначала», имели тенденцию переключаться раньше, в то время как те, кто изначально решал его медленнее, были теми, кто переключался позже в задаче. Предыдущие исследования показали, что когнитивная гибкость в задачах сортировки карт и значения слов связана со скоростью реакции при заполнении полей23. Наши результаты в области головоломок соответствуют этим данным и могут предположить, что те, кто решал быстрее, быстрее понимали возможности Serialbox (и, следовательно, что эффективный метод был более эффективным способом решения задачи).

Более поразительным было то, что все дети в условии «Эффективный сначала» переключились на неэффективный метод, и большинство сделали это при первой же возможности. Это предполагает, что общей стратегией детей могло быть получение новой информации о Serialbox путем исследования различных решений. Предыдущие исследования показали, что маленькие дети могут быть более гибкими и исследовательски настроенными учащимися, чем старшие дети, возможно, потому, что у них меньше исполнительного контроля31. Ранние способности к гибкости и исследованию могут быть адаптивным механизмом, позволяющим маленьким детям приобретать широкий спектр когнитивных навыков, включая стимулирование инноваций30,31. Кроме того, дети могут быть более склонны переключаться в практических задачах, таких как получение наград от нашего Serialbox, по сравнению с другими, более абстрактными мерами когнитивной гибкости, которые обычно включают применение правил, таких как сортировка карт по размеру.

Напротив, в экспериментах с той же головоломкой11 только 18% шимпанзе, по сравнению с 56% детей здесь, переключились на эффективный метод до того, как жетон был помещен в углубление (фаза 3 в этом исследовании). Даже после того, как жетон был в углублении, только 45% шимпанзе переключились по сравнению с 62% детей здесь. Этот контраст между реакциями детей и шимпанзе может быть одним из факторов, способствующих огромным различиям в культурных технологиях между двумя видами. Кумулятивная культура требует принятия улучшенного поведения, и большая мотивация маленьких детей быстро переключаться на альтернативное, более эффективное поведение предполагает, что когнитивные процессы, поддерживающие ККЕ, развиваются рано. Такие результаты также могут дать представление об эволюционной траектории когнитивной гибкости. Например, постепенный переход от каменных орудий к современным орудиям, вероятно, потребовал гибкости для модификации и улучшения существующих технологий. Действительно, недавние исследования, показывающие вариации в технологии каменных орудий у Homo erectus из Гона, Эфиопия, предполагают, что они были способны к впечатляющей гибкости49.

Однако важно отметить, что в исследовании11 шимпанзе выполняли неэффективное поведение минимум 20 раз, прежде чем наблюдать эффективный метод, в то время как в этом исследовании дети могли выполнять его только дважды, прежде чем наблюдать альтернативную демонстрацию. Увеличение знакомства с функциями задачи и успеха известно, что усиливает консерватизм у обоих видов15,17,50,51. Будущие исследования могли бы изучить, как различные уровни предварительного знакомства и привычного использования менее эффективных решений влияют на склонность детей переключаться на улучшенные.

Поддержание нового, улучшенного поведения путем избегания возвращения к предыдущему подходу и исключения избыточных действий

Мы также исследовали склонность детей поддерживать новое, более эффективное поведение, избегая возвращения к неэффективному и/или игнорируя избыточные действия во время перехода. Большинство детей в обоих условиях, которые переключились на альтернативный метод, вернулись к своему первоначально приобретенному решению (85% и 97% для условий «Неэффективный сначала» и «Эффективный сначала» соответственно). В отличие от этого, только 20% шимпанзе вернулись к неэффективному методу Serialbox, освоив эффективный11 — хотя шимпанзе тестировались в группах, и отсутствие возвращения могло отражать использование наиболее частого стратегии44. Поведенческие возвращения наблюдались в некоторых предыдущих исследованиях головоломок с детьми примерно того же возраста. После индивидуального изучения нового (аналогично эффективного) решения головоломки, 4–6-летние дети возвращались к своим первоначально приобретенным социально выученным решениям, но также добавляли компоненты нового поведения, что привело к инновациям51. Здесь, когда альтернативный метод демонстрировался социально, и когда предоставлялись множественные попытки, дети, как правило, возвращались к своему первоначальному решению. Дети сильно подвержены влиянию первоначально социально приобретенных решений и остаются им верными в таких технических контекстах15,16,51,52. Вероятно, дети проявляли интерес к исследованию наблюдаемого альтернативного решения, но в целом были консервативны в возвращении к своему первому выученному методу на протяжении взаимодействий с задачей. Это может объяснить, почему почти все дети в условии «Эффективный сначала» вернулись к неэффективному решению.

Возвращение к неэффективному методу кажется иррациональной стратегией — так же, как и чрезмерное подражание (копирование причинно-незначительных действий), поведение, которое не встречается у шимпанзе53, часто характеризуется как таковое. Тем не менее, чрезмерное подражание, по-видимому, служит по крайней мере двум адаптивным функциям. Во-первых, оно помогает детям быстро получать информацию о возможностях объектов в наших сложных, причинно непрозрачных, богатых инструментами средах. Во-вторых, в мире, окруженном интуитивными обычаями, нормами и ритуалами, копирование взрослых с предельной точностью также позволяет детям ассимилироваться в их социальную среду45,46. Склонность детей возвращаться к неэффективному методу здесь, таким образом, отражает чрезмерное подражание, поскольку их копирование с причинной точки зрения превалирует над использованием более эффективного решения.

Эти результаты имеют важное значение для нашего понимания как онтогенеза кумулятивной культурной эволюции, так и сравнительной культурной когнитивистики, в том числе в сравнении с поведением шимпанзе, описанным выше. ККЕ требует устойчивого использования улучшенных поведенческих паттернов, чтобы они могли утвердиться в популяциях. Наши результаты, показывающие, что на протяжении нескольких попыток, вместо того чтобы продолжать использовать более эффективное поведение, маленькие дети склонны возвращаться к менее эффективному, могут свидетельствовать о том, что консерватизм все еще присутствует у маленьких детей, когда параметры задачи это позволяют (т.е. множественные возможности для взаимодействия с задачей). Будущие исследования могли бы изучить, сохраняется ли эта тенденция к возвращению в среднем и позднем детстве, чтобы оценить, влияет ли развитие когнитивной гибкости и других исполнительных функций на склонность детей продолжать использовать более эффективное поведение, а не возвращаться к менее эффективному. Аналогично, размер популяции, ее структура и связность влияют на накопление инноваций54, и будущие исследования также должны оценить, демонстрируют ли дети возвращение или поддерживают улучшенные решения при решении задач в групповых условиях.

В целом, дети выполняли некоторые избыточные действия (например, поднимали крышки, когда это не было необходимо), хотя в большинстве фаз показатели были низкими. Чтобы сохранить приобретенные поведенческие паттерны как можно более «чистыми», необходимо игнорировать избыточные действия, и тенденция детей сопротивляться их использованию соответствует предыдущим исследованиям, показывающим, что на протяжении нескольких взаимодействий и экспериментальных поколений дети постепенно разрабатывают оптимизированные методы решения технических задач55. Младшие дети выполняли больше избыточных действий, чем старшие дети, что потенциально отражает «разделение труда» во времени развития30,31. Эти результаты сходятся с предыдущими исследованиями, предполагающими, что младшие дети склонны использовать исследовательские стратегии для решения проблем, в которых они легко принимают новые гипотезы о причинно-следственных связях на основе наблюдаемых действий30,31. С возрастом, благодаря накоплению знаний и исполнительному контролю, дети лучше оснащены для использования оптимальной социальной информации и могут опираться на свои существующие причинные знания30,31. Эти изменения в развитии могут объяснить, как инновации принимаются и передаются. Маленьким детям очень трудно осваивать целенаправленные инновации, навык, требующий множества исполнительных процессов56,57,58, однако они замечательно искусны в имитации наблюдаемых инноваций56.

Повлияло ли переключение поведения на регрессию и избыточные действия?

По сравнению с детьми, которые потратили больше попыток на переключение, те, кто переключился раньше, показали меньше последующих возвращений к неэффективному методу и использовали меньше избыточных действий — оба являются важными шагами для обеспечения надежного кумулятивного культурного улучшения. Эти результаты дают новые доказательства того, что дети, которые быстрее осваивают улучшенные решения, являются теми, кто также, как правило, способствует поддержанию улучшенных культурных черт. Это может иметь важное значение для нашего понимания онтогенеза кумулятивной культуры, в частности, являются ли определенные индивиды ключевыми для ее выражения59,60,61,62. Этот результат также подчеркивает важность использования парадигм исследования, позволяющих оценивать различные компоненты ККЕ, такие как предоставление обширных возможностей для взаимодействия с задачей. Дальнейшие исследования могли бы попытаться задокументировать, существуют ли определенные характеристики, которые предсказывают, будут ли дети склонны к раннему переключению, как это было сделано с британскими детьми, склонными имитировать или отклоняться от демонстраций взрослых16.

Заключение

Кумулятивная культурная эволюция зависит от способности гибко переключаться на улучшенные поведенческие паттерны и поддерживать их. Наши результаты проливают свет на роль когнитивной гибкости в кумулятивной культуре, показывая, что, в отличие от шимпанзе, маленькие дети могут легко отказаться от неэффективных решений задачи, чтобы переключиться на более эффективные. Однако дети также проявляли сильную склонность возвращаться к первоначально выученным решениям, что указывает на устойчивую тенденцию полагаться на первоначально выученные решения от взрослых — даже если они менее эффективны. Показывая, что дети, которые быстрее переключались между решениями, также были теми, кто с большей вероятностью поддерживал их на протяжении нескольких взаимодействий с задачей, наши результаты также дают новое понимание того, какие индивиды играют ключевую роль в принятии и сохранении улучшенных культурных черт.

Методы

Участники

В исследовании приняли участие 194 ребенка в возрасте от 3 до 5 лет. Двадцать семь участников были исключены из-за экспериментальной ошибки, что оставило в общей сложности 167 детей (средний возраст = 4,50 года, SD = 0,83; 85 девочек). Данные были собраны в Детском научном музее Thinkery, Остин, Техас, США, в помещении, недоступном для широкой публики. Пять крупнейших этнических групп в прилегающем округе (Трэвис) — белые (48,7%), испаноязычные (32,16%), чернокожие (7,92%) и азиаты (6,81%).

Этические положения

Данное исследование было одобрено комитетом по этике Институционального попечительского совета (IRB) Департамента психологии Техасского университета в Остине (номер исследования IRB 2010060059). Родительское/опекунское информированное согласие было получено в Детском научном музее до проведения тестирования. Экспериментальные процедуры проводились в соответствии с руководящими принципами и правилами Техасского университета в Остине.

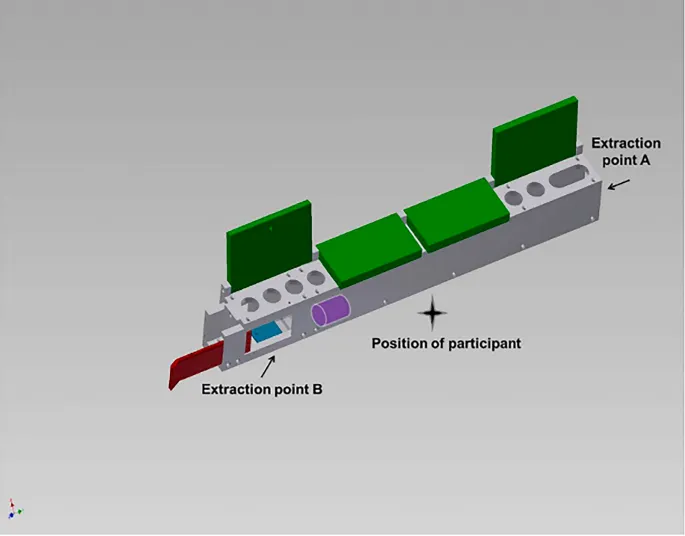

Экспериментальная головоломка: Serialbox

Serialbox (Рис. 2) представлял собой прозрачный поликарбонатный аппарат (61 см × 46 см × 7 см) с четырьмя отсеками. Эта версия была немного меньшей, «детского размера», версией Serialbox, использованной с шимпанзе11. Каждый из четырех отсеков содержал откидную крышку, которая при подъеме открывала четыре отверстия для пальцев на отсек. Эти отверстия для пальцев размером 2,5 см × 2,5 см обеспечивали доступ к цилиндрическому белому жетону, который первоначально находился в крайнем левом отсеке, под третьим и четвертым отверстиями для пальцев (крайний левый отсек, Рис. 2). Существовало два возможных метода извлечения жетона: неэффективный и эффективный. Неэффективный метод заключался в перемещении жетона от одного конца аппарата к другому путем подъема каждой из четырех крышек отсеков и использования отверстий для пальцев для толкания жетона. Этот метод перемещал жетон из крайнего левого отсека к точке доступа в крайнем правом отсеке (точка извлечения A, Рис. 2). Эффективный метод заключался в открытии двери (точка извлечения B, Рис. 2) в крайнем левом отсеке, доступной снаружи Serialbox со стороны участника, для доступа к награде. Кроме того, углубление в полу справа от крайнего левого отсека (синее на Рис. 2) делало извлечение жетона очень трудным, когда он первоначально помещался туда.

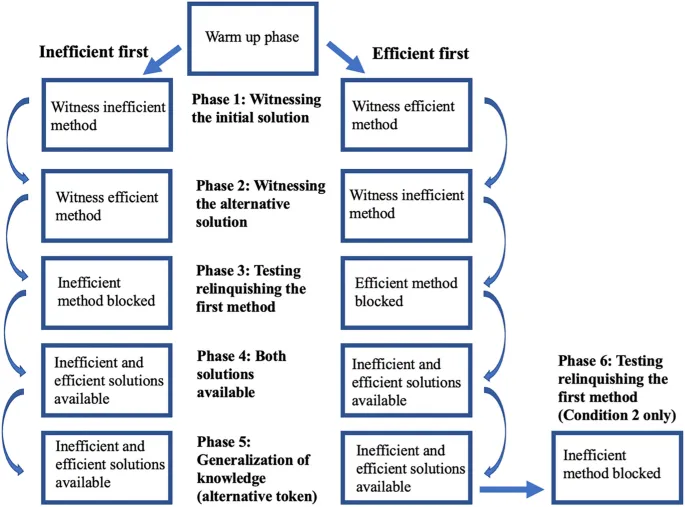

Процедура

Эксперимент начинался с разогревочного упражнения между экспериментатором и участником, которое включало чтение истории для установления раппорта. Затем детям представлялся Serialbox, и начиналось тестирование. Эксперимент состоял из пяти или шести последовательных фаз, причем дети участвовали в одном из двух условий в зависимости от того, был ли сначала представлен неэффективный или эффективный метод: Условие «Неэффективный сначала»: неэффективный к эффективному, N = 103 (51 девочка), средний возраст = 4,48, SD = 0,81, Условие «Эффективный сначала»: эффективный к неэффективному, N = 64 (34 девочки), средний возраст = 4,52, SD = 0,85. Данные по условию «Неэффективный сначала» были собраны до данных по условию «Эффективный сначала». Схему экспериментального дизайна см. на Рис. 3. Все сеансы тестирования записывались на видео с помощью незаметно расположенной видеокамеры в углу комнаты для тестирования, и два экспериментатора присутствовали во время сеансов тестирования. Во всех случаях между попытками жетон заменялся на исходное положение в Serialbox вне поля зрения участников. Кроме того, участники награждались наклейкой после эксперимента независимо от использованного метода или успеха. Для поддержания единообразия взаимодействия экспериментатора с участниками диалог ограничивался сценарием, изложенным ниже, и экспериментатор не оказывал помощи участнику во время взаимодействия с задачей.

Фаза 1: Наблюдение и изучение первоначального решения

Дети сначала изучали одно решение Serialbox, который был предварительно загружен жетоном в крайнем левом отсеке (Рис. 2). Экспериментатор 1 (E1) указал на жетон и сказал: «Видишь эту белую штуку в коробке? Каждый раз, когда кто-то из нас ее достает, ты получаешь приз. Хорошо? Моя очередь». Затем Экспериментатор 1 продемонстрировал либо неэффективный метод (в условии «Неэффективный сначала»), либо эффективный метод (условие «Эффективный сначала»), после чего сказал: «Я достал». Затем Экспериментатор 1 отвел участника к отдельному столу, чтобы выбрать наклейку (в качестве отвлечения), пока Экспериментатор 2 перезагружал аппарат. Затем Экспериментатор 1 сказал: «Твоя очередь». Если участник успешно извлекал жетон, ему предоставлялась возможность совершить одну дополнительную попытку перед переходом к Фазе 2. Если они не пытались использовать неэффективный метод (условие «Неэффективный сначала») или эффективный метод (условие «Эффективный сначала») в течение 1 минуты, им предоставлялось до трех дополнительных демонстраций и попыток перед переходом к Фазе 2 (все участники прошли).

Фаза 2: Наблюдение альтернативного решения

Дети наблюдали альтернативное решение в Фазе 2. В начале этой фазы жетон уже был возвращен в крайнее левое положение. Процедура была идентична той, что использовалась в Фазе 1, за исключением того, что Экспериментатор 1 продемонстрировал метод, который ребенок не видел раньше (либо эффективный метод в условии «Неэффективный сначала», либо неэффективный метод в условии «Эффективный сначала»). После первоначальной демонстрации участникам, которые переключились и использовали новый метод, была предоставлена еще одна демонстрация и попытка перед переходом к фазе три (независимо от метода, который они использовали во второй попытке). Тем, кто использовал альтернативный метод из демонстрации (т.е. метод, продемонстрированный в Фазе 1, или неэффективный метод в условии «Неэффективный сначала», или эффективный метод в условии «Эффективный сначала»), было предоставлено до двух дополнительных демонстраций и попыток использовать эффективный (условие «Неэффективный сначала») или неэффективный (условие «Эффективный сначала») метод. После этого все участники, независимо от используемого метода извлечения, переходили к Фазе 3.

Фаза 3: Тестирование на отказ от крайне неэффективного или эффективного решения

Чтобы изучить, переключатся ли дети перед лицом крайне неэффективного решения на эффективное (и наоборот), в Фазе 3 первоначальный метод, который дети освоили, был сделан намного сложнее. Для условия «Неэффективный сначала» жетон помещался внутрь углубления в крайнем левом отсеке (близко к точке извлечения B, см. Рис. 2). Углубление делало извлечение награды неэффективным методом намного сложнее (и, наоборот, сравнительно гораздо эффективнее использовать эффективный метод11. Первоначально демонстрации не предоставлялись. Если участник использовал эффективный метод для извлечения жетона, ему предлагалась еще одна попытка перед переходом к Фазе 4 (независимо от того, какой метод он использовал при второй попытке). Если участники не смогли извлечь награду в течение 1 минуты или использовали неэффективный метод при первой попытке, Экспериментатор 1 продемонстрировал эффективный метод, прежде чем предоставить участнику до двух дополнительных попыток извлечь жетон (используя любой метод). Если после трех попыток участники продолжали не использовать эффективный метод, Экспериментатор 1 держал дверь в точке извлечения B частично открытой, чтобы помочь с эффективным методом, и давал участнику еще одну попытку. Для целей кодирования этот шаг назывался «поддержка». После этого, независимо от используемого метода, участники переходили к Фазе 4.

Для условия «Эффективный сначала» метод и демонстрации были идентичны условию 2 Фазы 2, за исключением того, что дверь была заперта (так что только неэффективный метод был жизнеспособной стратегией). Если участник толкал жетон в углубление, через пять секунд Экспериментатор 1 возвращал жетон близко к точке извлечения A (все остальное оставалось прежним, так что все открытые крышки отсеков оставались открытыми). Если после двух попыток ребенок не извлекал жетон, экспериментатор оказывал поддержку, помещая жетон в точку неэффективного извлечения. Это считалось шагом «поддержки» для целей кодирования.

Фаза 4: Доступны неэффективные и эффективные решения

Фаза 4 изучала, будут ли дети продолжать использовать альтернативное решение или возвращаться к первоначально приобретенному. Фаза 4 была почти идентична для обоих условий. Жетоны были перемещены обратно в крайний левый отсек. Чтобы подчеркнуть, что жетон больше не находился в углублении (условие «Неэффективный сначала»), Экспериментатор 1 сказал: «Мне нужно кое-что проверить», прежде чем слегка переместить жетон влево и вправо и вернуть его в крайний левый отсек. Чтобы продемонстрировать, что дверь не заперта (условие «Эффективный сначала»), Экспериментатор 1 сказал: «Позвольте мне кое-что проверить» и открыл и закрыл дверь. Затем Экспериментатор 1 сказал: «Твоя очередь», и участникам была предоставлена одна попытка извлечь награду без демонстрации. Независимо от использованного метода или успеха, участники затем переходили к Фазе 5.

Фаза 5: Обобщение знаний

Фаза 5 оценивала, обобщали ли дети свое поведение на новый жетон. Фаза 5 снова была идентична для обоих условий. Альтернативный жетон (маленький пробковый жетон) был возвращен в крайний левый отсек. Затем Экспериментатор 1 сказал: «Твоя очередь», и участникам была предоставлена одна попытка извлечь награду, используя любой метод, без демонстрации.

Фаза 6 (только для условия «Эффективный сначала»): Тестирование на отказ от второго метода

Чтобы измерить, как поведут себя дети в условии «Эффективный сначала», когда неэффективный метод был сделан крайне сложным, первоначальный жетон был заменен внутри углубления в крайнем левом отсеке, так что это повторяло Фазу 3 условия «Неэффективный сначала». Затем Экспериментатор 1 сказал: «Твоя очередь», и участникам была предоставлена одна попытка извлечь награду, используя любой метод, без демонстрации.

Кодирование

Все видеоданные были закодированы ассистентами исследователей для фиксации трех поведенческих паттернов, ключевых для ККЕ: переключение, регрессия и избыточность. Они были определены и закодированы следующим образом:

Переключение

Переключение означает переход от неэффективного к эффективному методу (условие «Неэффективный сначала») или от эффективного к неэффективному методу (условие «Эффективный сначала»). Показатель переключения рассчитывался только для первых трех фаз. Всем участникам был присвоен балл от 0 до 7, обозначающий их показатель переключения. Они были оценены таким образом, что более высокие баллы означали более раннее переключение, а более низкие баллы — более позднее переключение:

- 7 = переключение в Фазе 2, попытка 1

- 6 = переключение в Фазе 2, попытка 2

- 5 = переключение в Фазе 2, попытка 3

- 4 = переключение в Фазе 3, попытка 1

- 3 = переключение в Фазе 3, попытка 2

- 2 = переключение в Фазе 3, попытка 3

- 1 = переключение в Фазе 3 после поддержки

- 0 = никогда не переключался

Регрессия

Показатели регрессии рассчитывались для фаз 2, 3, 4, 5 и 6 (Фаза 6 была только для условия «Эффективный сначала») и отражали, вернулись ли участники к первоначально использованному методу, уже выполнив альтернативный метод. В условии «Неэффективный сначала» это указывало на возвращение участников к неэффективному методу после выполнения эффективного метода. В условии «Эффективный сначала» это указывало на возвращение участников к эффективному методу после выполнения неэффективного метода. Для каждой фазы участникам присваивался балл 0 или 1, отражающий, проявляли ли они регрессию в какой-либо момент фазы.

Избыточность

Показатели избыточности отражают выполнение участниками избыточных действий. Для всех фаз рассчитывались и суммировались два типа избыточных действий: избыточность крышки и избыточность двери. Для избыточности крышки участники получали балл 0 за отсутствие избыточного открытия крышки, балл 1 за открытие и закрытие соответствующих крышек, балл 2 за совершенно ненужное открытие крышек. Для избыточности двери участники получали балл 0, если дверь никогда не открывалась, 1, если дверь открывалась, затем закрывалась/снова открывалась и в конечном итоге использовалась для эффективного извлечения, или балл 2, если дверь открывалась, но не использовалась. Таким образом, показатель избыточности для каждой фазы представлял собой сумму показателей избыточности крышки и двери.

Статистический анализ

Данные экспериментальных условий анализировались с использованием либо множественной регрессии, либо обобщенных смешанных моделей. Показатели переключения анализировались с использованием множественной регрессии с Пуассоновским подгоном, с возрастом и полом в качестве фиксированных факторов. Данные о регрессии и избыточности анализировались с использованием обобщенных смешанных моделей, с либо обычными наименьшими квадратами (OLS), логистическим или Пуассоновским подгоном, и с фиксированными эффектами возраста, пола, фазы, показателей переключения и взаимодействий фазы и показателей переключения, а идентификатор участника включался как случайный эффект. Во всех моделях самая ранняя фаза, в которой собирались закодированные данные (либо фаза первая, либо вторая), использовалась в качестве референтной категории для анализа основных эффектов и взаимодействий фазы и показателей переключения. Для данных контрольной группы (условие «Эффективный сначала») описательная статистика представлена наряду с соответствующими результатами множественной регрессии, в которых возраст и пол были введены в качестве предикторных переменных. Для оценки различий между двумя условиями медианные или частотные показатели сравнивались с использованием непараметрических тестов.

Доступность данных

Данные доступны в репозитории Dryad (https://doi.org/10.5061/dryad.00000005r).

Ссылки

[Ссылки на литературу]

Благодарности

Исследование было поддержано грантом Национального научного фонда (номер гранта 1730678) и грантом Фонда благотворительности Templeton World (номер гранта TWCF0312), присужденными CHL. Исследование также было поддержано грантом P2CHD042849, присужденным Центру исследований народонаселения Техасского университета в Остине Национальным институтом детского здоровья и развития имени Юнис Кеннеди Шрайвер, и грантом № 40128 от Фонда Джона Темплтона AW и Кевину Лаланду. Мы благодарим Нэта Уоткинса, Ницу Чавес, Аврору Бринкман и Ханну Лункенхаймерер за помощь в сборе и кодировании данных. Мы также благодарим двух анонимных рецензентов за их полезные отзывы.

Информация об авторах

Заметки авторов

Эти авторы внесли равный вклад: Сара Дэвис и Брюс Роулингс.

Авторы и аффилиации

Школа психологии и нейронаук, Университет Сент-Эндрюса, Сент-Эндрюс, Великобритания

Сара Дэвис и Эндрю Уайтен

Департамент психологии, Университет Дарема, Дарем, Великобритания

Брюс Роулингс

Департамент психологии, Университет штата Техас в Сан-Маркосе, Сан-Маркос, США

Дженнифер М. Клегг

Департамент психологии, Техасский университет в Остине, Остин, США

Дэниел Айкеджимба, Рэйчел Е. Уотсон-Джонс и Кристин Х. Легар

Авторы

Сара Дэвис [ссылки на публикации]

Брюс Роулингс [ссылки на публикации]

Дженнифер М. Клегг [ссылки на публикации]

Дэниел Айкеджимба [ссылки на публикации]

Рэйчел Е. Уотсон-Джонс [ссылки на публикации]

Эндрю Уайтен [ссылки на публикации]

Кристин Х. Легар [ссылки на публикации]

Вклад

С.Д. и А.У. разработали дизайн исследования. С.Д., А.У. и С.Л. руководили сбором данных. Б.Р. провел анализ, написал основной текст рукописи и подготовил рисунки, а также внес правки в рукопись. Все авторы рассмотрели рукопись.

Корреспондирующий автор

Корреспонденция с Брюсом Роулингсом.

Заявления об этике

Конкурирующие интересы

Авторы заявляют об отсутствии конкурирующих интересов.

Дополнительная информация

Издательская заметка

Springer Nature остается нейтральной в отношении территориальных претензий, заявленных на опубликованных картах и институциональных аффилиациях.

Права и разрешения

Открытый доступ

Эта статья лицензирована в соответствии с Международной лицензией Creative Commons Attribution 4.0, которая разрешает использование, распространение, адаптацию, передачу и воспроизведение на любом носителе или в любом формате, при условии, что вы должным образом указываете авторство и источник, предоставляете ссылку на лицензию Creative Commons и указываете, были ли внесены изменения. Изображения или другие материалы третьих лиц, включенные в статью, включены в лицензию Creative Commons статьи, если иное не указано в сноске к материалу. Если материал не включен в лицензию Creative Commons статьи, и ваше предполагаемое использование не разрешено законом или превышает разрешенное использование, вам потребуется получить разрешение непосредственно у правообладателя. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Репринты и разрешения

О статье

Цитировать статью: Дэвис, С., Роулингс, Б., Клегг, Дж.М. и др. Когнитивная гибкость поддерживает развитие кумулятивного культурного обучения у детей. Sci Rep 12, 14073 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598022182317

Скачать цитирование

Получено: 04 июля 2022 г.

Принято: 08 августа 2022 г.

Опубликовано: 18 августа 2022 г.

Версия записи: 18 августа 2022 г.

DOI: https://doi.org/10.1038/s41598022182317

Поделиться этой статьей

Любой, с кем вы поделитесь по следующей ссылке, сможет прочитать этот контент:

Получить ссылку для обмена

К сожалению, в настоящее время недоступна ссылка для обмена этой статьей.

Скопировать ссылку в буфер обмена

Предоставлено инициативой Springer Nature SharedIt по обмену контентом.