Интересное сегодня

Как содержание и длина ответа влияют на подготовку ответов н...

Роль содержания и длины ответа при подготовке ответов на вопросы Исследования показывают, что собесе...

Кошки узнают имена сородичей и членов семьи: исследование

Способность кошек связывать имена с узнаванием сородичей и членов семьиЛюди общаются с помощью языка...

Депрессия среди тибетских жителей в юго-восточном регионе пл...

Введение Депрессия стала значимой проблемой общественного здравоохранения, и её распространённость в...

Психологическая гибкость: как она помогает справляться с тра...

Введение Психологическая гибкость — это способность оставаться в контакте с настоящим моментом и дей...

Связь депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний: влияние н...

Депрессия и сердечно-сосудистые заболевания: не связаны через высокое артериальное давление Депресс...

Можно ли упасть в обморок при панической атаке? Причины и сп...

Можно ли упасть в обморок при панической атаке? Паническая атака — это внезапное и интенсивное чувст...

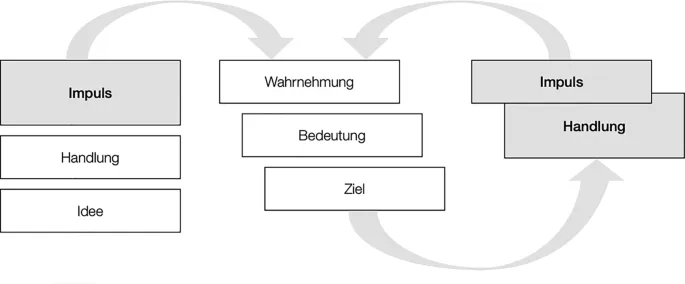

Введение в концепцию импровизации

Понятие импровизации часто ассоциируется с чем-то недостаточным и временным: когда что-то идет не по плану, нам приходится импровизировать; когда что-то идет не так, требуется наш талант импровизации; и когда мы плохо подготовлены, нам нужно импровизировать еще больше. Однако, несмотря на непредсказуемость будущего, люди импровизируют в самых разных жизненных ситуациях. Они могут не только реагировать на непредсказуемые события, но и сами совершать неожиданные действия (Kurt, 2012). Это означает, что человек обладает потенциалом креативности, который он может реализовывать в своих действиях (Joas, 2012, 2016).

Супервизия как интерактивный процесс

Если рассматривать супервизию как интерактивный процесс (Petzold, 2007, S. 28), который строится на отношениях между супервизором и супервизантами (Schreyögg, 2010, S. 24), то можно предположить, что присутствующие люди совместно импровизируют, так как они не могут заранее знать, что произойдет на сессии. В буквальном смысле, обсуждаемое является импровизус (lat.), то есть непредсказуемым (Siegemund, 2003, S. 137 f.).

Импровизация в исследованиях и практике

В западном мире импровизация часто имеет негативную репутацию, будь то в музыке, искусстве или науке. Тщательно продуманное произведение здесь давно имеет гораздо большее значение, чем импровизация (Kurt, 2012). В научных исследованиях это также проявляется в содержании: исследования импровизации являются слабо систематизированной областью (Figueroa-Dreher, 2016, S. 7), и социология находится "только в начале самостоятельного исследования импровизации" (там же, S. 9).

Holdhus et al. (2016) в своем обширном обзоре литературы по импровизации выделили три корня изучения импровизации: музыка, театр и риторика. В этих областях импровизация уже давно играет роль признанной практики и частично исследовалась. В музыке она особенно заметна в области джаза (Aadland et al., 2017).

Импровизация в педагогике

В педагогике можно выделить две перспективы на импровизацию: 1. Импровизация как метод обучения и 2. как возможность концептуализации профессионального педагогического действия учителей. Пока первая область исследовалась в рамках театрально-педагогических подходов с 1960-х годов, вторая область требует дополнительных исследований (Holdhus et al., 2016; Hoffelner, 2023b, S. 18).

В немецкоязычном пространстве Danner (2001) концептуализировал педагогическое действие учителей как импровизацию. Учителя не только должны импровизировать, чтобы ориентироваться на учеников (Hoffelner, 2021, 2022, S. 263–267), но и сама импровизация в процессе обучения кажется учителям omnipresent (Hoffelner, 2023b, S. 245–248).

Импровизация в организационной теории

В организационной теории в последние годы происходит парадигматический сдвиг: организации традиционно фокусировались на структурированном планировании и выполнении планов, тогда как импровизации не уделялось значительного внимания (Dell, 2012, S. 11 f.). Это также связано с влиятельным исследованием Макса Вебера (1922) об организациях как бюрократиях. В настоящее время импровизация рассматривается как важное условие для создания экономических и социальных инноваций (Stark, 2017).

Супервизия как импровизация второго порядка

Для того чтобы более детально рассмотреть концепцию импровизации в контексте супервизии, полезно изучить трансформации в рабочем мире. Это необходимо, поскольку супервизия направлена на рефлексию профессиональных полей (Petzold, 2007, S. 11) или на "арбеитсвельтбецогене Зузамменханге" (Siller, 2022, S. 10). На этой основе можно утверждать, что супервизии являются импровизациями, в которых обсуждаются другие импровизации.

Трансформация рабочего мира

Современный рабочий мир характеризуется "флексибилизацией", что требует повышенной (само-)рефлексивности работающих людей. Это указывает на то, что импровизация становится все более важной в различных профессиональных областях. Это было актуально уже в начале супервизии в социальной работе XIX века (Bockisch, 2014, S. 13 f.).

Sawyer (2006) формулировал свои мысли на основе экономических аргументов, что делает их особенно интересными, поскольку они связывают мир работы с необходимостью импровизации в образовательной сфере. Он утверждает, что большинство стран глобального севера в последние десятилетия перешли от индустриального общества к обществу знаний. В этом обществе важны не производство продуктов, а работа с символами и разработка концепций. Инновации возможны только через креативность и коллаборацию.

Супервизии как импровизации

Супервизии характеризуются тем, что супервизанты вносят аспекты своей работы, которые они хотят обсудить в процессе супервизии с целью расширения своих перспектив, разработки вариантов действий и оптимизации своей профессиональной практики (Schreyögg, 2010, S. 23 f.). Супервизия – это интерперсональный процесс между как минимум двумя людьми, вступающими в интеракцию (Petzold, 2007, S. 33). Супервизия должна быть определена диалогической позицией. Это означает, что супервизоры подходят к процессу супервизии с открытостью и внимательностью (Siller, 2022, S. 18–22).

Супервизия как импровизация второго порядка

Мы уже определили импровизации как человеческие действия, связанные с моментом непредсказуемого. Люди не могут просто выполнять заранее подготовленные планы, а должны разрабатывать креативные возможности действий, которые они немедленно переводят в интеракции. Любое человеческое действие имеет "потенциал импровизации" (Kurt und Näumann, 2015, S. 7). Было показано, что этот потенциал импровизации становится все более важным в рабочем мире в различных профессиях и на разных уровнях квалификации.

Супервизия, которая фокусируется на рабочем мире, также сталкивается с высокой степенью неопределенности, так как она берет за основу темы супервизантов. В смысле двойной контингентности можно сказать, что супервизоры импровизируют в совместном процессе с супервизантами.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что неопределенность в современном рабочем мире становится все более значимой, что требует от работающих людей повышенной необходимости импровизации. Импровизация – это тип действия, который сильно отличается от точного выполнения предварительно скомпонованных действий. Она характеризуется непосредственностью, отзывчивостью, процессуальностью и непланируемостью и тесно связана с креативным потенциалом человеческих действий.

Супервизия как рефлексия работы также затрагивает импровизации, которые участники вносят из своей профессиональной жизни. Поскольку эти темы конкретизируются только в ходе процесса супервизантами или разрабатываются совместно, процесс супервизии также можно рассматривать как импровизацию. Супервизоры никогда заранее не знают, какие темы и как они будут обсуждаться. Таким образом, они также находятся в области непредсказуемого.

Вопросы для дальнейших исследований

- Как конкретно формируются отношения между импровизацией в рабочем мире и супервизией как импровизацией?

- Как можно систематически зафиксировать и концептуально описать импровизации в различных профессиональных областях?

- Как влияет понимание импровизации действующих лиц на качество супервизии?

- Какие препятствия и способствующие факторы видят супервизоры в своей импровизации?

- Как супервизоры оценивают значимость импровизации и как эта оценка влияет на отношения между супервизором и супервизантом?

- Как можно развивать концепцию импровизации в рамках супервизорской профессиональности и идентичности и обучать ей в рамках образования и повышения квалификации?

- Какие конкретные методы импровизации могут быть использованы в супервизиях в смысле рефлексированной импровизации?

Психодрама Морено (1959) может быть не только потенциальной моделью, но и конкретной возможностью интегрировать импровизационные подходы из театральной сферы в супервизию (Schreyögg, 2010, S. 245–276).