Интересное сегодня

Как взгляд и мимика робота влияют на чувство контроля челове...

Введение: что такое чувство контроля (Sense of Agency) Чувство контроля (Sense of Agency, SoA) — это...

«Пол — это спектр»: почему биология опровергает жёсткий генд...

Почему пол нельзя свести к простому бинарному разделению В эпоху, когда политические дебаты сводят ч...

Травма-информированный уход за детьми в приемных семьях: как...

Влияние ранней травмы на развитие детей Согласно данным системы Adoption and Foster Care Analysis an...

Как эмоциональное осознание влияет на оценочные суждения: ис...

Роль эмоционального осознания в оценочных суждениях: доказательства алекситимии Оценочные суждения ...

Эмоциональная поддержка учителей и ее влияние на вовлеченнос...

Введение Вовлеченность студентов в учебный процесс играет ключевую роль в их академической успеваемо...

Как депрессия влияет на способность избегать неприятных собы...

Влияние депрессии на процесс обучения избеганию Депрессия значительно изменяет то, как люди стремятс...

Влияние выражения лица на восприятие доверия у младенцев

Введение

При первой встрече с незнакомцем мы инстинктивно приписываем ему различные черты характера, основываясь на выражении лица. Это могут быть суждения о доверии, компетентности или интеллекте. Важно отметить, что эти первые впечатления, даже если они не имеют под собой реальной основы, оказывают значительное влияние на наше поведение. Оценки, основанные на внешнем виде, могут влиять на финансовые решения, судебные приговоры и результаты выборов.

При оценке черт лица на фотографиях участники могут опираться на различные источники информации. Один из них — структура лица, то есть стабильные или полустабильные аспекты внешности, которые помогают в распознавании личности. Сюда входят форма черт и их конфигурация. Первые впечатления, основанные на структуре лица, включают выводы о доверии на основе соотношения ширины и высоты лица, «детского» типа лица, признаков полового диморфизма и предполагаемой этнической принадлежности.

Второй источник информации — выражение лица. Например, улыбающиеся лица чаще воспринимаются как доверительные, а гневные — как недоверчивые. Данные нейронаук и нейропсихологии сходятся во мнении, что перцептивная чувствительность к структуре лица и выражению лица является раздельной.

Происхождение и развитие первых впечатлений

Растет интерес к изучению траектории развития первых впечатлений. Большинство исследований сосредоточено на атрибуции доверия. Систематический обзор и мета-анализ показали, что надежные суждения о доверии формируются примерно в возрасте 3–5 лет, и эти впечатления продолжают развиваться на протяжении всего детства, достигая взрослым паттернам между 10 и 13 годами. Этот вывод хорошо согласуется с представлением о том, что первые впечатления формируются в онтогенезе, либо через непосредственное взаимодействие с другими, либо через культурные сообщения о внешности героев и злодеев, «спортсменов» и «ботаников», компетентных и некомпетентных.

Тем не менее, некоторые результаты поддерживают нативистские (врожденные) подходы к первым впечатлениям, которые предполагают наличие некой врожденной формы знания о связи черт лица с характером. В частности, в одном исследовании было показано, что 7-месячные младенцы предпочитали смотреть на лица, которые взрослые оценивали как доверительные, по сравнению с лицами, оцененными как нейтральные или недоверчивые. В последующем исследовании было обнаружено, что 6–8-месячные младенцы отдавали предпочтение доверительным лицам по сравнению с недоверчивыми, но только когда лица были выраженно доминантными. Эффекта доверия не наблюдалось, когда лица были покорными (т.е. низкодоминантными). Эти данные кажутся несовместимыми с объяснением формирования первых впечатлений через обучение.

Эти результаты особенно примечательны, поскольку они были получены с использованием стимулов, которые, по-видимому, были «эмоционально нейтральными». Известно, что маленькие дети демонстрируют некоторое базовое распознавание и понимание выражения лиц. Поэтому свидетельства того, что 6–8-месячные младенцы предпочитают положительные выражения лица, не были бы особенно удивительными. Однако в отсутствие явных признаков выражения, эти результаты были истолкованы как доказательство ранней чувствительности к структурным признакам лица, связанным с доверием. Например, утверждается, что младенцы в возрасте 7 месяцев способны обнаруживать изменения в доверии по лицу и предпочитают смотреть на доверительные лица, когда они представлены в поле зрения. Хотя маловероятно, что младенцы обладают сложной концепцией доверия, они действительно различают доверительные и недоверчивые лица на основе тонко отличающихся комбинаций признаков. В этом контексте важно учитывать, что определение доверия по лицу основано на инвариантной (стабильной) информации лица, а не на вариантной (преходящей) информации лица.

Представленное исследование

Стимульные изображения, использованные в предыдущих исследованиях, были взяты из коллекции синтетических лиц, созданных с помощью специального программного обеспечения. В этих лицах параметрически изменялись различные характеристики для создания изображений, варьирующихся по воспринимаемому доверию и/или доминированию.

Что касается эмоционального выражения, в одном из исследований пояснялось, что, хотя лица, в которых доверие или недоверие были чрезмерно преувеличены, могли восприниматься как счастливые или гневные, стимулы, использованные в текущем исследовании, находились в пределах критического диапазона и, таким образом, все еще воспринимались взрослыми наблюдателями как эмоционально нейтральные.

Важно, однако, что данные оценки эмоций, на которые ссылаются исследователи, были собраны с использованием процедуры, которая могла быть нечувствительной к тонким проявлениям эмоций. В частности, лица, использованные в этих исследованиях, предъявлялись вперемешку с лицами, содержащими более явные признаки эмоционального выражения, когда они оценивались как эмоционально нейтральные. Присутствие более очевидных примеров выражения лица могло изменить критерии принятия решений участниками при оценке изображений. Критически, доверительные и недоверчивые лица, использованные в этих исследованиях, могли не выглядеть эмоционально нейтральными при сравнении друг с другом. По аналогии, бухгалтер и библиотекарь могут восприниматься как имеющие относительно типичный уровень жизни по сравнению с миллиардером. Однако при сравнении друг с другом бухгалтер может показаться относительно богатым.

Если бы доверительные и недоверчивые стимулы, использованные в этих исследованиях, систематически различались по выражению лица, это подняло бы вопрос о том, что эффект предпочтительного внимания может быть обусловлен простым предпочтением положительных эмоций, а не врожденным знанием о неизменной структуре лица доверительных людей.

Авторы данного исследования провели два эксперимента, в которых они подвергли стимулы, использованные в предыдущих работах, более чувствительной процедуре оценки эмоций. Взрослые участники оценивали эмоциональное содержание стимулов, и только этих стимулов. Это означало, что критерии принятия решений не были искажены присутствием неуместных изображений. Исследователи сосредоточились на двух эмоциях — счастье и гневе — поскольку наличие этих эмоций, как известно, сильно влияет на впечатления о доверии.

Эксперимент 1

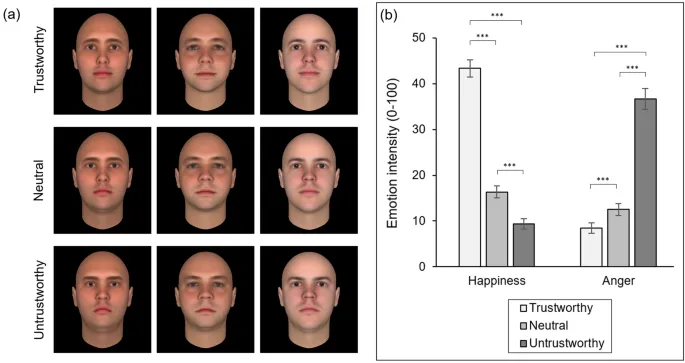

В первом эксперименте были рассмотрены стимулы, использованные в исследовании Йессена и Гроссмана. Была выдвинута гипотеза, что доверительные лица будут оценены выше, чем нейтральные и недоверчивые, по шкале счастья, а недоверчивые лица будут оценены выше, чем доверительные и нейтральные, по шкале гнева.

Метод

- Участники: 100 взрослых участников (средний возраст 35.17 лет, 63% женщин, 35% мужчин, 2% небинарные) были набраны через платформу Prolific. Все участники свободно владели английским языком и сообщили, что их текущее место жительства — Великобритания.

- Стимулы и процедура: Девять изображений лиц были теми же, что использовались в исследовании Йессена и Гроссмана. Эти лица были получены из коллекции, созданной Остерхофом и Тодоровым. Были использованы три исходных идентификатора, от каждого из которых были получены три лица, систематически варьирующиеся по воспринимаемому доверию (недоверчивое, нейтральное, доверительное). Доминирование этих лиц не изменялось.

- Процедура оценки: Участники оценивали девять стимулов по очереди в случайном порядке. После предъявления фиксирующего креста (1000 мс) каждое лицо отображалось в центре экрана (3000 мс). Затем участникам предлагалось оценить, насколько счастливым и гневным выглядело каждое лицо, используя две шкалы от 0 (совсем нет) до 100 (крайне). Участникам было специально указано, что если они считают, что лицо не проявляет признаков счастья или гнева, они должны установить оба ползунка на ноль. Для анализа средние оценки счастья и гнева, присужденные трем примерам каждого типа лица (нейтральное, доверительное, недоверчивое), были усреднены.

Статистические процедуры

В обоих исследованиях оценки эмоций участников оценивались с использованием повторных измерений ANOVA (дисперсионный анализ) и парных t-критериев Стьюдента (α = 0.05, двусторонний), выполненных с помощью SPSS v.28. Там, где сферичность не могла быть предположена, применялась коррекция Гринхауса-Гейссера. Для ANOVA сообщался частичный Эта-квадрат (η²p) как мера размера эффекта. Для парных t-критериев сообщался d Коэна, рассчитанный путем деления средней попарной разницы на стандартное отклонение попарных разниц.

Результаты

Средние оценки были подвергнуты ANOVA с факторами «Доверие» (недоверчивое, нейтральное, доверительное) и «Эмоция» (счастье, гнев) как внутрисубъектными факторами. Анализ выявил значимое основное влияние «Доверие» [F(1.79, 177.64) = 130.49, p < 0.001, η²p = 0.57], указывающее на то, что оценки эмоций были в целом ниже для нейтральных лиц, чем для доверительных или недоверчивых, и значимое основное влияние «Эмоция» [F(1, 99) = 12.38, p < 0.001, η²p = 0.11], указывающее, что оценки счастья были в целом выше, чем оценки гнева. В соответствии с предварительно зарегистрированными предсказаниями, также наблюдалось значимое взаимодействие «Доверие» × «Эмоция» [F(1.26, 124.27) = 353.25, p < 0.001, η²p = 0.78].

- Оценки счастья были самыми высокими для доверительных лиц (M = 43.37, SD = 18.88), затем следовали нейтральные лица (M = 16.37, SD = 13.25) и самыми низкими для недоверчивых лиц (M = 9.42, SD = 11.37). Оценки счастья, присужденные доверительным лицам, превысили оценки, присужденные нейтральным лицам [t(99) = 22.26, p < 0.001, d = 2.23] и недоверчивым лицам [t(99) = 20.66, p < 0.001, d = 2.07]. Оценки счастья, присужденные нейтральным лицам, также превысили оценки, данные недоверчивым лицам [t(99) = 7.52, p < 0.001, d = 0.75].

- Оценки гнева были самыми высокими для недоверчивых лиц (M = 36.71, SD = 22.29), затем следовали нейтральные лица (M = 12.50, SD = 13.11) и самыми низкими для доверительных лиц (M = 8.47, SD = 11.60). Оценки гнева, присужденные недоверчивым лицам, превысили оценки, присужденные нейтральным лицам [t(99) = 15.825, p < 0.001, d = 1.58] и доверительным лицам [t(99) = 15.05, p < 0.001, d = 1.51]. Оценки гнева, присужденные нейтральным лицам, также превысили оценки, данные доверительным лицам [t(99) = 5.15, p < 0.001, d = 0.52].

Эти результаты демонстрируют, что при оценке с помощью соответствующей чувствительной процедуры доверительные и недоверчивые лицевые стимулы, использованные в исследовании Йессена и Гроссмана, систематически различаются по своим эмоциональным выражениям. В свете этих данных вывод Йессена и Гроссмана о том, что их эффект предпочтительного внимания отражает чувствительность к структурным признакам доверия, кажется преждевременным. Во втором эксперименте оценивается, различаются ли доверительные и недоверчивые стимулы, использованные Сакутой и коллегами, также систематически по содержанию выражения лица.

Эксперимент 2

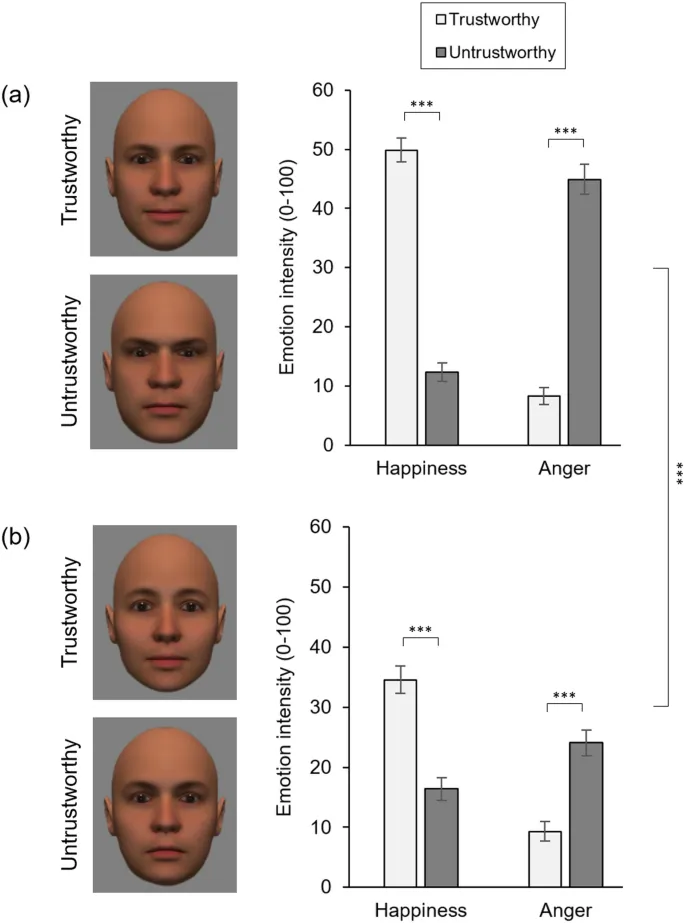

С момента публикации результатов Йессена и Гроссмана о предпочтительном внимании, Сакута и коллеги опубликовали частичную репликацию их выводов. Они обнаружили, что 6–8-месячные младенцы предпочтительно обращали внимание на доверительные лица по сравнению с недоверчивыми, но только когда лица также были модифицированы для выражения доминантности — эффекта доверия к лицу не было, когда целевые лица были модифицированы для выражения покорности. Результаты первого эксперимента предполагают, что эффект предпочтительного внимания может быть обусловлен наличием выражения лица, а не структурными признаками доверия к лицу. Во втором эксперименте исследователи изучили, могут ли различия в выражении лица на четырех стимульных изображениях авторов объяснить закономерность результатов, описанных Сакутой и коллегами.

Было предсказано, что их доверительные лица будут оцениваться как более счастливые, чем их недоверчивые лица, и что их недоверчивые лица будут оцениваться как более гневные, чем их доверительные лица. Однако было высказано предположение, что эти различия могут быть более выраженными для доминантных лиц, чем для покорных.

Метод

- Участники: Еще 100 взрослых участников (средний возраст 37.74 года, 74% женщин, 23% мужчин, 3% небинарные) были набраны через Prolific. Ни один из участников из Эксперимента 1 не участвовал в Эксперименте 2.

- Стимулы и процедура: Четыре лицевых стимула, использованные во втором эксперименте, были теми же, что и в исследовании Сакуты и коллег. Эти стимулы также были получены из набора, созданного Остерхофом и Тодоровым. Четыре использованных изображения были созданы из одного исходного идентификатора путем одновременного применения манипуляций доверия и доминирования. Полученные изображения включали доверительный-доминантный вариант, доверительный-покорный вариант, недоверчивый-доминантный вариант и недоверчивый-покорный вариант. За исключением используемых стимулов, процедура оценки была идентична описанной в Эксперименте 1.

Результаты

Оценки были подвергнуты ANOVA с факторами «Доверие» (недоверчивое, доверительное), «Доминирование» (доминантное, покорное) и «Эмоция» (счастье, гнев) как внутрисубъектными факторами. Анализ выявил значимое основное влияние «Доминирование» [F(1, 99) = 65.89, p < 0.001, η²p = 0.40], указывающее на то, что оценки эмоций были в целом ниже для покорных лиц, чем для доминантных, и значимое основное влияние «Эмоция» [F(1, 99) = 13.94, p < 0.001, η²p = 0.12], указывающее, что оценки счастья были в целом выше, чем оценки гнева. Ни взаимодействие «Доверие» × «Доминирование» [F(1, 99) = 0.54, p = 0.463, η²p = 0.01], ни взаимодействие «Доминирование» × «Эмоция» [F(1, 99) = 3.78, p = 0.055, η²p = 0.04] не достигли статистической значимости.

Как и ожидалось, наблюдалось значимое взаимодействие «Доверие» × «Эмоция» [F(1, 99) = 487.03, p < 0.001, η²p = 0.83]. Более высокие уровни счастья наблюдались в доверительных лицах, чем в недоверчивых, как в доминантном (Mtrust = 49.87, SDtrust = 20.31; Muntrust = 12.35, SDuntrust = 15.77) [t(99) = 18.36, p < 0.001, d = 1.84] и покорном (Mtrust = 34.57, SDtrust = 22.36; Muntrust = 16.43, SDuntrust = 18.93) [t(99) = 8.69, p < 0.001, d = 0.87] вариантах. Аналогично, более высокие уровни гнева наблюдались в недоверчивых лицах, чем в доверительных, как в доминантном (Muntrust = 44.92, SDuntrust = 25.51; Mtrust = 8.25, SDtrust = 14.29) [t(99) = 15.38, p < 0.001, d = 1.54] и покорном (Muntrust = 24.09, SDuntrust = 21.55; Mtrust = 9.29, SDtrust = 16.24) [t(99) = 7.55, p < 0.001, d = 0.76] вариантах.

Важно, однако, что взаимодействие «Доверие» × «Эмоция» варьировалось в зависимости от «Доминирования» [F(1, 99) = 80.99, p < 0.001, η²p = 0.45]. Чтобы понять это взаимодействие, были вычислены для каждого участника ΔСчастье (оценка счастья, присужденная доверительному лицу минус оценка счастья, присужденная недоверчивому лицу) и ΔГнев (оценка гнева, присужденная недоверчивому лицу минус оценка гнева, присужденная доверительному лицу) для доминантных и покорных вариантов. Парные t-критерии показали, что ΔСчастье [t(99) = 6.85, p < 0.001, d = 0.69] и ΔГнев [t(99) = 7.64, p < 0.001, d = 0.76] были больше для доминантных лиц, чем для покорных.

Этическое одобрение

Исследование было одобрено Комитетом по этике Департамента психологии Йоркского университета (номер одобрения #798). Все методы выполнялись в соответствии с рекомендациями комитета и в соответствии с Хельсинкской декларацией.

Информированное согласие

В обоих экспериментах, описанных в рукописи, было получено информированное согласие от всех участников.

Обсуждение

Йессен и Гроссман сообщили, что 7-месячные младенцы предпочтительно обращали внимание на лица, которые взрослые оценивали как доверительные, по сравнению с лицами, оцененными как нейтральные или недоверчивые. Согласно Йессену и Гроссману, этот эффект не мог быть объяснен предпочтением положительных эмоций, поскольку взрослые наблюдатели ранее оценивали девять стимульных изображений как эмоционально нейтральные. Таким образом, они утверждают, что наблюдаемое предпочтительное внимание отражает раннюю чувствительность к структурным признакам доверия по лицу.

Однако данные оценки эмоций, на которые ссылаются Йессен и Гроссман, были получены с использованием процедуры, которая, вероятно, была нечувствительна к тонким эмоциональным сигналам. Изображения, использованные Йессеном и Гроссманом, могли быть оценены как «эмоционально нейтральные» только при сравнении с более очевидными примерами выражения лица, с которыми они были перемешаны. В первом эксперименте авторы попросили взрослых оценить эмоциональное выражение лиц, использованных Йессеном и Гроссманом, в отсутствие каких-либо других изображений. Были получены убедительные доказательства того, что манипуляции с доверием к лицу, использованные Йессеном и Гроссманом, были запутаны с присутствием выражения лица. Доверительные стимулы были оценены как более счастливые, чем нейтральные и недоверчивые лица, в то время как недоверчивые стимулы содержали больше гнева, чем нейтральные и доверительные лица.

Во втором эксперименте были изучены стимулы, использованные Сакутой и коллегами, с использованием той же процедуры. В этом исследовании авторам удалось воспроизвести эффект предпочтительного внимания, описанный Йессеном и Гроссманом, у 6–8-месячных младенцев с доверительными и недоверчивыми лицами, которые были доминантными, но не с доверительными и недоверчивыми лицами, которые были покорными. В целом, было обнаружено, что доверительные лица, использованные Сакутой и коллегами, оценивались как более счастливые и менее гневные, чем недоверчивые лица. Однако, что критически важно, сила эмоционального конфаунда была сильнее для доминантных лиц (пара, которая дала эффект предпочтительного внимания), чем для покорных лиц (пара, которая не дала эффект предпочтительного внимания).

В совокупности эти результаты предполагают, что эффекты предпочтительного внимания, описанные Йессеном и Гроссманом и Сакутой и коллегами, могут отражать раннюю чувствительность к выражению лица (например, предпочтение положительных эмоций), а не раннюю чувствительность к структурным признакам доверия к лицу.

Некоторые люди могут иметь такую структуру лица (например, узкие глаза; рот, который естественно изгибается вверх по углам), что наблюдатели воспринимают эмоции, где их нет или они не передаются. Следовательно, можно утверждать, что стимулы, использованные Йессеном и Гроссманом и Сакутой и коллегами, следует рассматривать как неоднозначные; они могут восприниматься как люди с необычными формами лица, не выражающие эмоций, или как люди с более типичными формами лица, выражающие тонкие признаки счастья и гнева. Критически важно, однако, восприятие является вероятностным и умозрительным. Представленные данные подтверждают, что при столкновении с этими изображениями взрослые наблюдатели воспринимают людей со статистически вероятными формами лица, выражающими эмоции, а не людей со статистически маловероятными формами лица, не выражающими эмоций. При рассмотрении вопросов механизма и происхождения — как и почему мы спонтанно выводим черты других — мало что меняется, независимо от того, выводятся ли черты из достоверных сигналов выражения (где изображенный человек испытывает или намерен передать эмоцию) или из псевдо-сигналов выражения (где наблюдатель воспринимает эмоцию, где она не испытывается или не передается). В обоих случаях средство, с помощью которого участники выводят черты, вероятно, будет одинаковым.

Ограничения и направления для будущих исследований

Предыдущие отчеты о том, что младенцы предпочитают смотреть на доверительные лица по сравнению с недоверчивыми, были истолкованы как свидетельство того, что они обладают врожденными знаниями о структуре лица доверительных людей. Результаты данного исследования (полученные со взрослыми участниками) предполагают иную возможность: эти результаты предпочтительного внимания могут быть просто отнесены к различным сигналам выражения, присутствующим в доверительных и недоверчивых лицевых стимулах, использованных в этих исследованиях. На данный момент, однако, наши результаты лишь предполагают иной тип объяснения. Мы не можем с уверенностью сказать, какой тип сигнала, структурный или выраженческий, ответственен за предпочтительное зрительное поведение младенцев. Окончательный ответ на этот вопрос потребует данных от младенцев-участников.

Один из способов решить эту проблему — изучить поведение фиксации младенцев с использованием лицевых стимулов, варьирующихся по доверию, но близких по выражению. Если младенцы предпочитают смотреть на предположительно доверительные лица по сравнению с предположительно недоверчивыми, эффект должен сохраниться и при использовании этого подхода. Однако, если предпочтительное внимание, описанное Йессеном и Гроссманом, связано с различиями в выражении лица, систематического предпочтения видно не должно быть. Результаты из условия низкого доминирования Сакуты и коллег дают некоторые ранние указания на последнее.

Йессен и Гроссман, а также Сакута и коллеги использовали стимулы из базы данных, сгенерированной Остерхофом и Тодоровым, полагая, что манипуляции доверием в три стандартных отклонения или менее не влияют на то, как взрослые воспринимают эмоциональное выражение лица модели. Наши результаты предполагают, что это предположение небезопасно, по крайней мере, для рассмотренных моделей. Будущие исследования могут быть направлены на изучение того, насколько широко распространена эта проблема; например, действительно ли это касается других моделей, сгенерированных Остерхофом и Тодоровым. Большое количество исследований в литературе о первых впечатлениях использовали стимулы из этой коллекции — включая работы, исследующие нейронные основы и поведенческие последствия первых впечатлений, а также сравнительные исследования — предполагая, что стимулы в диапазоне ± 3 SD воспринимаются взрослыми как эмоционально нейтральные. В некоторых случаях выводы, приписываемые различиям в структуре лица, могут фактически отражать воспринимаемые различия в выражении лица.

В данном исследовании авторы сосредоточились на наличии двух эмоций, счастья и гнева, которые, как известно, влияют на суждения о доверии к лицу. Ограничивая рассмотрение только двумя эмоциями, они стремились избежать статистических проблем, возникающих из-за многочисленных попарных сравнений. Тем не менее, возможно, что доверительные и недоверчивые стимулы систематически различаются по другим эмоциям. Например, можно ожидать аналогичных результатов для гнева и отвращения, которые часто путают и которые расположены близко друг к другу в циркумлексной модели Рассела (т.е. они оба имеют высокое возбуждение и связаны с отрицательной валентностью).

Заключение

Предыдущие отчеты предполагают, что 6–8-месячные младенцы обращают внимание на лица, которые взрослые оценивают как доверительные, в предпочтение лиц, которые взрослые оценивают как недоверчивые. Поскольку использованные в этих исследованиях лицевые стимулы были предположительно эмоционально нейтральными, эти эффекты предпочтительного внимания были истолкованы как свидетельство врожденной чувствительности к структурным признакам доверия к лицу. Однако представленные здесь результаты указывают на то, что стимулы, использованные в этих исследованиях, не были эмоционально нейтральными. Скорее, доверительные и недоверчивые стимулы были систематически запутаны с присутствием выражения лица, соответствующего счастью и гневу, соответственно. Эти результаты поднимают возможность того, что наблюдаемые эффекты предпочтительного внимания просто отражают раннее предпочтение положительных эмоций.

Важно, чтобы будущие исследования развития первых впечатлений различали выводы о чертах характера, основанные на структуре лица, и выводы, основанные на выражении лица. Эти два типа выводов о чертах характера, вероятно, опосредуются различными нейрокогнитивными механизмами и могут демонстрировать различные траектории развития. Там, где интерпретация эмпирических данных зависит от того, что лицевые стимулы являются эмоционально нейтральными — или, возможно, более вероятно, что сигналы выражения не варьируются систематически между условиями — крайне важно, чтобы авторы подтверждали это ключевое утверждение с помощью строгих и чувствительных процедур.