Интересное сегодня

Классификация аутизма на основе синхронности движений: иссле...

Введение Расстройство аутистического спектра (РАС) характеризуется симптомами, связанными с социальн...

Как травма влияет на психическое здоровье семей военных и сп...

Влияние травмы на психическое здоровье Воздействие боевых действий негативно сказывается на психичес...

Современные альтернативы физикализму: Понимание сознания за ...

Фридрих Ницше в своей книге «Веселая наука» (Die fröhliche Wissenschaft) описывает безумца, который ...

Как птицы реагируют на тревожные сигналы других видов: иссле...

Роль социальной информации в поведении птицСоциальная информация играет ключевую роль в принятии реш...

Как игры в жанре otome влияют на критерии выбора партнера у ...

Введение В современном обществе вопросы брака и выбора партнера остаются актуальными темами для обсу...

Как свойства социальных сетей влияют на продуктивность в вир...

Введение Команды — это социальные единицы, созданные для координации индивидуальных усилий в достиже...

В наше время, отмеченное повсеместными трансформациями и кризисами, вновь растет спрос на иерархическое управление. Параллельно набирают силу концепции, такие как самоорганизация, гибкие методологии и «Новая работа» (New Work), которые перекладывают ответственность за лидерство с отдельных личностей на коллективы. Цифровизация, изменение ценностей и новые представления об авторитете глубоко трансформируют организации. В результате, лидерство сегодня, как никогда ранее, находится под вопросом – как в нормативном плане (каким должно быть лидерство?), так и в эмпирическом (как оно реализуется на практике?).

Практики также свидетельствуют о растущей неопределенности: руководители все чаще выражают растерянность относительно того, как им выполнять свою роль в условиях противоречия между стабильностью и трансформацией. Возникает вопрос: что означает лидерство в рабочей среде, характеризующейся плюрализмом, неопределенностью и новыми формами организации, и достаточно ли для этого существующих моделей мышления?

Пределы классических теорий лидерства и эволюция подходов

Классические теории лидерства (Dinh et al., 2014) сталкиваются с ограничениями в этой новой реальности. Подходы, такие как трансформационное или харизматическое лидерство, фокусируются на личностных качествах и поведении (Fischer & Sitkin, 2023). Они чрезмерно индивидуализируют лидерство, игнорируя ситуационные динамики, которые сегодня играют центральную роль. Системно-теоретические перспективы, в свою очередь, преимущественно сосредоточены на структурах и типичных динамиках, но остаются расплывчатыми, когда речь заходит о конкретных действиях в специфических ситуационных контекстах.

Хотя эти теории заложили ценные основы, они упускают из виду критически важный момент: лидерство все больше переговаривается в рамках ситуации. Ситуации, связанные с лидерством, являются флюидными; авторитет и легитимность больше не принимаются как должное, а постоянно пересматриваются (Lortie et al., 2023). Это можно проиллюстрировать на примере междисциплинарной проектной команды в организации, которая работает над общей целью, но должна объединять различные экспертизы и логики. Лидерство проявляется здесь не (только) в иерархическом управлении, а в способности координировать вклад, создавать общую ориентацию и модерировать конфликты между различными логиками. Поэтому необходимы интеракционные, прагматические подходы, смещающие фокус с индивидуума на ситуационные динамики, которые фактически определяют лидерство (Empson & Alvehus, 2020).

Теории лидерства, способные охватить это, представлены в последние годы под различными концепциями. Подходы «Лидерство как практика» (Leadership as Practice, LaP) (Raelin, 2011), «Плюралистическое лидерство» (Plural Leadership) (Holm, 2023; Denis et al., 2012) или «Коллективное лидерство» (Collective Leadership) (Ospina et al., 2020) рассматривают лидерство как ситуационное и реляционное явление. Эти теории, получившие до сих пор лишь периферийное внимание, позволяют глубже понять интеракционные процессы, которые составляют суть лидерства в те моменты, когда оно реализуется (Larsson et al., 2025).

Применение «Социологии конвенций» для анализа лидерства

В русле этих теорий мы предлагаем анализировать интеракционную переговоры о лидерстве с помощью «Социологии конвенций» (Economics of Convention, EC) (Boltanski & Thévenot, 1999; Diaz-Bone & Thévenot, 2010; Diaz-Bone, 2011; Diaz-Bone & de Larquier, 2023). Концептуальное ядро EC заключается в предположении, что акторы в ситуациях обращаются к нормативным порядкам (так называемым «мирам») и конвенциям, специфичным для конкретного поля, чтобы легитимировать свои действия и координировать их друг с другом. Для акторов эти конвенции доступны и, следовательно, «переговорны» в режиме критики. Мы утверждаем, что EC, предоставляя такой доступ, позволяет глубже понять дискурсивные и интеракционные стратегии, посредством которых лидерство ситуативно формируется в организациях. Мы опираемся на исследование Larsson et al. (2025), в котором эмпирически анализируется «реализация моментов лидерства», и следуем призыву к большему исследованию лидерства как ситуационного, постоянно возникающего процесса (Buchan & Simpson, 2024).

В частности, мы показываем, как ситуации лидерства могут анализироваться как социальные арены, на которых становятся видимыми специфические для ситуации нормы поведения и обоснования. Таким образом, динамика поля может быть охвачена и понята в своей сложности, а контекстуальные влияния, выходящие за рамки поля, могут быть дифференцированно проанализированы.

Полученные выводы помогают, в первую очередь (но не исключительно), руководителям, которые должны отстаивать свои претензии на лидерство в критические моменты. Это может быть необходимо, например, для достижения организационной цели, разрешения конфликта или принятия решения, тем самым делая сотрудничество в организациях более осознанным и продуктивным. Как актор, в конкретный момент редко удается полностью охватить все влияния и взаимосвязи. Тем не менее, одно лишь осознание различных элементов, которые (могут) действовать в ситуации, может повысить понимание и, следовательно, способность к действию в этой ситуации. Целью данной статьи является поэтому не рекомендация к действию для конкретной ситуации, а разработка основы для действий, которая может быть использована руководителями и другими членами организации в самых разных ситуациях.

Далее мы сначала сопоставим классические и ситуационные подходы к лидерству, чтобы объяснить концептуальные рамки лидерства как ситуационной практики (Leadership as Practice, LaP). Затем мы представим социологию конвенций как теоретическую перспективу, которая проясняет, как нормативные порядки действуют в ситуациях лидерства. На этой основе мы разработаем пример ситуации лидерства как социальной арены, прежде чем представить анализ ситуации как методический подход для систематического охвата сложности таких ситуаций. В заключение мы обсудим ключевые аспекты пользы для практики лидерства и обобщим их в выводах.

2. Концепции лидерства: между личностью и ситуацией

Лидерство рассматривается с различных теоретических точек зрения. Традиционные подходы к лидерству ставят во главу угла личность лидера, его характеристики и поведение (Dickson, 2023; Fischer & Sitkin, 2023). В традиционных моделях мышления руководитель рассматривается как ключевой фактор успеха или неудачи команды или работы. Эта перспектива привлекательна, поскольку она делает поведение лидера предположительно измеримым, а следовательно, и предсказуемым или поддающимся влиянию (например, Nixon et al., 2012). Она предлагает подход, который дает нормативную ориентацию и классифицирует поведение: некоторые виды поведения лучше, другие – хуже.

Однако традиционные теории лидерства, как правило, имеют общую черту: они рассматривают лидерство и акторов в ситуациях лидерства как изолированных от других и от их контекста (Crevani & Endrissat, 2016). При этом лидерство всегда проявляется только в отношении к другим (Biehl, 2019). Руководитель без подчиненных не имеет эффекта. Таким образом, если добавить подчиненных в уравнение, быстро возникает реляционное понимание лидерства, в котором лидерство оказывает влияние более чем в одном направлении.

«Лидерство как практика» (LaP): ситуационный и реляционный взгляд

Подход, охватывающий динамические и интеракционные элементы лидерства, — это подход «Лидерство как практика» (LaP). Он рассматривает коллективные и реляционные элементы лидерства и изучает, как лидерство разворачивается в последовательностях и моментах (Raelin, 2016). Лидерство понимается как «что-то, что достигается в потоке взаимодействий [...] которые «ситуативны во времени и пространстве» и распределены между несколькими акторами» (Larsson et al., 2025, с. 4). Подход также включает в рассмотрение материальные артефакты, технологии, физические расположения, язык, эмоции и ритуалы (Raelin, 2016). Лидерство – это не то, что делает человек, а то, что возникает из взаимодействия различных действий и элементов (Crevani & Endrissat, 2016).

LaP, таким образом, привержен к реляционной онтологии, в которой на первый план выходит моментное ко-созидание акторов (Sklaveniti, 2020). Hatch (1999) предлагает сравнение с джазовой импровизацией, где акторы коллективно опираются на предыдущее действие. Каждый вносит свой вклад, нет пассивных или активных участников ситуации. Лидерство возникает из ситуативного взаимодействия. При этом лидерство динамично, коллективно, ситуативно и диалектично (Raelin, 2016) и понимается здесь как специфическая форма социальной координации, посредством которой акторы согласовывают и легитимируют свое коллективное действие. Это означает, что лидерство в совокупности является причиной и следствием поведения как в самой ситуации, так и оказывает влияние на последующие ситуации. Другими словами: лидерство в один момент не оторвано от контекста, а влияет на исход будущих ситуаций лидерства и само является результатом предыдущих ситуаций лидерства.

Ситуация как «поле» для лидерства

Сама ситуация, в которой реализуется лидерство, скорее понимается как «поле» в антропологии (Clarke et al., 2018). Речь идет не столько о специфическом, пространственно или временно ограниченном моменте (хотя это тоже могут быть факторы), сколько об аранжировке отношений между различными элементами, составляющими ситуацию и простирающимися через ряд событий в течение определенного периода времени (Clarke et al., 2018). Благодаря элементам, составляющим ситуацию (поле), и отношениям между ними, каждая ситуация несет свою собственную терминологию и собственные правила, которые действуют только в данной ситуации; они специфичны для поля.

Подход через ситуационные и реляционные измерения позволяет значительно глубже понять процессы, составляющие лидерство. Они, хотя и присутствуют в подходе «Лидерство как практика», скорее подразумеваются. Данная статья расширяет подход «Лидерство как практика» за счет социологии конвенций. Через социологию конвенций можно сделать видимыми имплицитные механизмы действия, своего рода инфраструктуру координационных ситуаций. Таким образом, становится возможным систематическое наблюдение и анализ специфических особенностей поля в ситуации.

3. Лидерство с точки зрения социологии конвенций

3.1 Основы социологии конвенций

Социология конвенций, установленная в первую очередь Люком Болтански и Лораном Тевено, является подходом в социологии, специфически в областях экономической и политической социологии. Теория занимается социальными процессами и механизмами, посредством которых люди используют различные нормативные порядки (так называемые «миры») для обоснования и координации своих действий и решений. При этом Болтански и Тевено (1991) различают шесть различных миров (Табл. 1). Более поздняя литература дополнила эти миры тремя другими, которые, однако, менее относятся к традиционному ядру теории. Миры были обоснованы на основе текстов политической философии справедливости и общего блага, благодаря чему количество возможных миров ограничено высоким претензией на всеобщность (Knoll, 2015).

| Мир | Характеристики |

|---|---|

| Мир вдохновения | Креативность, оригинальность, новизна. |

| Мир рыночной экономики | Конкуренция, эффективность, цена, выгода. |

| Мир общественного мнения | Общественное признание, репутация, легитимность. |

| Мир домохозяйства | Лояльность, доверие, справедливость, забота. |

| Мир гражданского права | Права, законы, равенство, справедливость. |

| Мир индустрии | Производительность, качество, функциональность, надежность. |

Через миры люди и объекты (например, технологии и артефакты) получают форму и качество в ситуациях, которые делают их оцениваемыми и понятными для акторов. Ситуации понимаются как ограниченные процессы взаимодействия присутствующих акторов (Gauditz et al., 2023). В социологии конвенций они рассматриваются как «сложные аранжировки или созвездия объектов, когнитивных форматов, проблем (необходимая координация), институциональных настроек, лиц [или] концепций» (Diaz-Bone, 2011, с. 49).

Акторы могут одновременно ссылаться на различные миры в одной ситуации (плюрализм миров). При переговорах акторы затем формируют компромиссы между мирами, которые действуют в данной ситуации (Thévenot, 2001).

Акторы обращаются к мирам и имплицитно содержащимся в них логикам координации, поскольку общим фактором социальных ситуаций является неопределенность (Gomez & Jones, 2000). Следуя социологии конвенций, неопределенность может быть преодолена путем взаимного предположения акторами, что они следуют одним и тем же социальным правилам (Kozica & Schneider, 2016). Если они могут договориться об одних и тех же социальных правилах, одних и тех же «конвенциях», они показывают друг другу, что достигли общего понимания ситуации. Конвенции, таким образом, вытекают из шести миров и могут быть определены как «общие шаблоны для интерпретации ситуаций и планирования действий» или прагматические логики координации (Biggart & Beamish, 2003, с. 444; Diaz-Bone, 2023).

При этом акторы предполагают действительность конвенций либо гипотетически, либо ссылаясь на успешную координацию в аналогичных ситуациях (Storper & Salais, 1997). Хотя некоторые конвенции могут быть закреплены до определенной степени, поскольку они неоднократно успешно претендовали на действительность, конвенции, как правило, не даны априори. Скорее, социология конвенций исходит из того, что акторы обладают критическими компетенциями, то есть способны гипотетически предполагать, подвергать сомнению, рефлексировать и заново переговаривать конвенции (Knoll, 2013). Каждая социальная ситуация, каждое поле, таким образом, приносит свою собственную логику, которая, при необходимости, должна быть переговорена акторами для координации между собой (Thévenot, 1984). Социальные порядки, таким образом, вновь находятся под вопросом в каждой ситуации. Конвенции, которые производятся или устанавливаются для этой цели в ситуации, адаптируются акторами к специфическим требованиям ситуации.

3.2 Ситуации лидерства в организациях как социальные арены для компромиссов

Лидерство (иногда) происходит в организациях, таких как компании, государственные учреждения или НКО – по крайней мере, это контекст для данной статьи. Поэтому можно сначала рассмотреть, как социология конвенций понимает этот контекст деятельности. Организации как контекст деятельности для ситуаций лидерства в социологии конвенций не приписываются к одному конвенциональному порядку; они не являются самостоятельным типом социальной системы, как, например, предполагает социологическая системная теория.

Скорее, организации являются аранжировками множества конвенций, которые могут принимать различные формы (Diaz-Bone, 2009). В этом смысле организации являются «устройствами для компромиссов» (compromising devices), то есть «структурами, справляющимися с двусмысленностью», в которых постоянно переговариваются компромиссы между различными конвенциями (Thévenot, 2011). Они являются «точками пересечения нескольких форм координации» (Eymard-Duvernay, 2011, с. 220). Формирование и переговоры ситуации являются постоянной и активной работой. Для наблюдения за координацией между акторами в организациях это означает, что фокус должен быть на «ситуациях и их людях», а не на «людях и их ситуациях» (Goffman, 1986, с. 8f.).

Иерархия и разделение труда, например, типичны для подавляющего большинства организаций. Однако каждая организация и каждая ситуация в организации имеет свои специфические особенности, включающие, например, определенные модели поведения, логики обоснования и формирования привычек (habitus). Ситуации, в которых акторы координируют себя друг с другом (например, ситуации лидерства), являются так называемыми социальными аренами (Clarke, 1991). Это означает, что собираются акторы, которые, в свою очередь, являются представителями «социального мира» (Schütze, 2016; Clarke et al., 2018).

При этом социальные миры не следует путать с ранее описанными мирами социологии конвенций. Чтобы максимально избежать путаницы, далее мы будем называть миры социологии конвенций мирами EC (EC – Economics of Convention). Это не соответствует оригинальной терминологии, но облегчает понимание последующих рассуждений. В то время как концепция социальных миров описывает, что акторы выступают как представители коллективных контекстов происхождения (например, отделов, сцен, профессиональных групп) в социальной арене, социология конвенций проясняет, что они одновременно легитимируют свои действия в ситуации, обращаясь к различным мирам EC в качестве нормативных порядков. Таким образом, индивид не только однозначно приписан к одному социальному миру или одному миру EC, но и свободно перемещается между несколькими контекстами и логиками оценки. Эта многомерность объясняет, почему ситуации лидерства характеризуются высокой сложностью логик координации и обоснования.

Пример: междисциплинарное совещание по запуску продукта

Это становится очевидным на примере межотделенческого совещания, на котором должно быть согласовано введение нового продукта:

За столом сидят представители различных отделов: маркетинга, инженерии, продаж, управления продуктами и руководитель из высшего руководства. В центре – решение: как позиционировать новый продукт на рынке и когда его запустить? Лена, руководитель отдела инженерии, представляет технические перспективы. Ее отдел характеризуется стандартами качества, оценкой рисков и итеративной разработкой. Лена видит еще технические неясности и предостерегает от преждевременного запуска. Напротив, Тобиас, руководитель отдела маркетинга, подчеркивает срочность: конкуренты стоят на пороге аналогичного релиза. В его области доминируют рыночные логики, скорость и видимость – решение должно быть «достаточно хорошим», но не идеальным.

Социология конвенций показывает, что основная работа совещания – это переговоры различных нормативных порядков. Оба актора аргументируют не только индивидуально – они выступают как представители различных социальных миров, сформированных соответствующими конвенциями. В их отделе, их социальном мире, действуют свои правила и нормы поведения. Например, Тобиас легитимирует свою позицию через «мир рынка» (конкуренция, ожидания клиентов, сроки). Лена, напротив, аргументирует, ссылаясь на «мир индустрии» (надежность, функциональность, техническая целостность).

Совещание, таким образом, является плотной социальной ареной, где акторы встречаются как представители своих социальных миров, своих конвенциональных пониманий и интересов. Акторы теперь должны координировать себя не только как индивиды, но и как представители, и формировать компромиссы между конвенциями (Clarke, 1991).

Где и как происходит лидерство?

Где и как здесь происходит лидерство, если не (больше) только через формального руководителя? В таких ситуациях лидерство проявляется не как четкая управляющая инстанция, а как временная попытка наведения порядка или попытка влияния в ситуации, которая структурирована не только контекстом организации, но и конвенциональными ожиданиями. Лидерство – это не результат ситуации или титул, который может получить один актор, а практика, которая проходит через ситуацию. Задача не в том, чтобы проталкивать решение против всех возражений, а в том, чтобы создавать способность к действию в ситуации. Для этого необходимо, например, модерировать между точками зрения и делать имплицитные конвенции видимыми и переговорными. Только тогда решение может быть принято и легитимировано. Это сложная задача, особенно во все более сложном мире.

3.3 Значение для руководителей: работа по легитимации, конфликты, координация и новое понимание лидерства

Как видно, в каждой ситуации, где акторы координируются, существуют различные элементы, влияющие на реализацию форм координации. В организации это, например, правила, формальные иерархии, организационная культура и компетенции и ценности отдельных акторов, которые ограничивают пространство для переговоров в ситуации. Сюда же относятся, например, договоренности, достигнутые в отдельных отделах и затем перенесенные в описанное выше совещание или вынесенные из него. Эти дополнительные элементы значительно влияют на координацию.

Пример компромисса и разделение лидерства

Формирование компромисса в приведенном выше примере могло бы выглядеть следующим образом:

Руководитель из высшего руководства, Юлия, сначала модерирует дискуссию, ссылаясь на вышестоящие цели и предыдущие договоренности между отделами. Формирование компромисса развивается ситуативно: Лена берет на себя лидерство, представляя конкретные предложения по поэтапному внедрению, тем самым защищая технический стандарт. Но не только руководитель может оказывать влияние. Тобиас также берет на себя лидерство, описывая гибкую маркетинговую стратегию, которая может быстро реагировать на рыночные реакции. Юлия координирует и легитимирует предложения, делая аргументы обеих сторон видимыми и связывая их с общими организационными целями. Результатом является адаптивный компромисс: поэтапное внедрение в сочетании с гибкой маркетинговой кампанией. Здесь становится очевидным, что лидерство исходит не только от формальной инстанции, но и ситуативно разделяется между всеми акторами – Лена направляет технические перспективы, Тобиас – рыночную логику, Юлия – общую координацию. Предыдущие совещания и достигнутые договоренности формируют аргументы, а решение, в свою очередь, влияет на будущие совещания, устанавливая новые формы координации и легитимации.

Из этого следует новое понимание лидерства и ситуаций лидерства в организациях, которое значительно отличается от классических, ориентированных на иерархию моделей. Лидерство следует понимать не столько как проталкивание решений или управление подчиненными как большой акт одного лица, обладающего властью, сколько как (иногда небольшой) ситуативный попытку наведения порядка или влияния, направленный на создание способности к действию в сложных социальных аренах. Лидерство проявляется здесь как динамический процесс, который является одновременно ситуативным и разделенным. Разделение обязанностей на межотделенческих совещаниях показывает, что лидерство не исходит исключительно из иерархических позиций, а разворачивается во взаимодействии между участниками.

Работа по компромиссам и координации

Ключевым аспектом является работа по компромиссам и координации: руководители должны понимать различные конвенции и логики действий и находить способы их соединения в ситуации через компромиссы, чтобы акторы были способны к действию, а решения – легитимированы. Лидерство, таким образом, становится работой, которая учитывает специфические характеристики ситуации. Это понимание лидерства подчеркивает не контроль или власть, а рефлексию, модерацию и координацию. Лидерство – это активное действие, заключающееся в согласовании сложности организаций, расхождении социальных миров и ситуативных особенностей. Оно возникает временно во взаимодействии, разделяется и тесно связано с переговорами конвенций. Руководители – не единственные лица, принимающие решения, а акторы, создающие способность к действию, позволяя обмен между различными интересами, конвенциями и логиками оценки.

Взгляд на ситуацию через призму теории конвенций может помочь всем участникам успешно интерпретировать и справляться со сложными ситуациями. Благодаря более глубокому пониманию аргументов и контекстов действий акторов, участвующих в ситуации, руководители, например, могут предвидеть и адресовать сопротивление (Kozica & Schneider, 2016). Руководитель, обладая видением различных элементов ситуации и лежащих в основе имплицитных логик координации, может значительно более осознанно и целенаправленно (со)управлять ситуацией. Ведь для того, чтобы создать способность к действию, необходимо явным образом переговорить имплицитно действующие конвенции.

4. Применение социологии конвенций в практике лидерства

Как же можно перевести теоретические рассуждения в операционализированный подход? Чтобы как практик рефлексивно проникать в ситуации лидерства или как консультант или ученый анализировать и интерпретировать ситуации лидерства? Для того чтобы охватить действующие в ситуациях лидерства конвенции и интересы или присвоение значений акторами, требуется инструмент анализа, выходящий за рамки простых причинно-следственных связей и способный охватить глубинную структуру социального взаимодействия в конкретной ситуации.

Ситуационный анализ как инструмент

Доступ к этому предоставляет ситуационный анализ (Clarke, 2005; Clarke et al., 2018). Он позволяет сделать видимой сложность ситуации и социальных арен, в которых лидерство не только осуществляется, но и, собственно, переговаривается. Коротко говоря, ситуационный анализ делает сложность ядром ситуации. Он упорядочивает все элементы в ситуации – «контекста» в классическом смысле не существует (Clarke, 2012). Из взаимодействия элементов следует, что возникают взаимосвязи между элементами (Clarke & Keller, 2014). К ним относятся акторы, дискурсы (какие термины и языковые игры используют акторы), материальные структуры (например, уровни иерархии и системы вознаграждения), нормативные ожидания (включая понимание справедливости участниками) и исторические записи (например, установленные должности, такие как «руководитель отдела»).

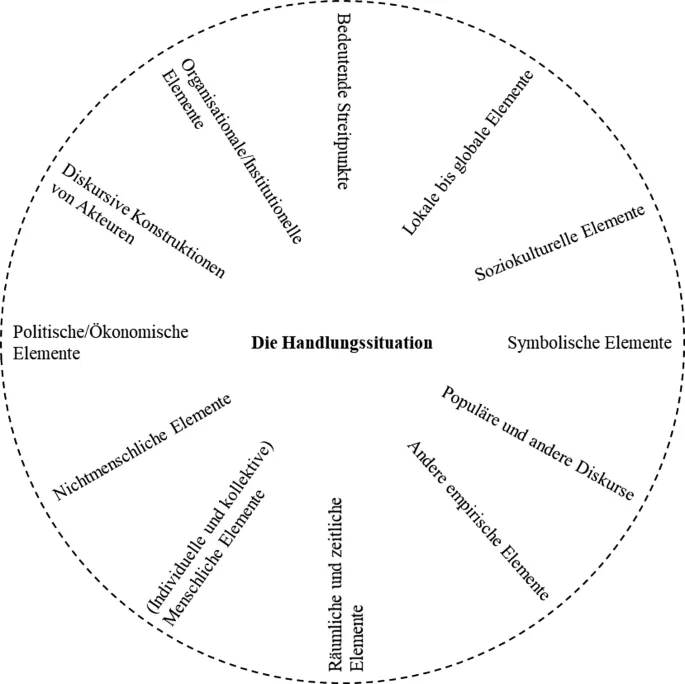

Как описано выше, ситуация, таким образом, является полем в социологическом смысле: сгущенной, конфликтной, двусмысленной – и поэтому крайне актуальной для понимания практики лидерства. На Рис. 1 показано, какие элементы (могут) играть роль в ситуации. При этом для данного момента не важно понять все элементы в деталях, а скорее развить осознание их существования.

В отличие от внешних наблюдателей при теоретических подходах, актор в конкретной ситуации не может охватить все эти элементы и оценить их значение для координации в ситуации. Нет времени и когнитивных ресурсов для тщательного анализа в моменте. Поэтому акторы обращаются к этим элементам ситуации с гипотетическим предположением: «Ситуация устроена так и так, поэтому я действую соответственно…».

Однако, особенно в критические моменты, в ситуациях, когда взаимодействие происходит не гладко и без вопросов, для действующих акторов тем не менее становится важным ближе анализировать ситуации. Даже если не все элементы могут быть полностью отображены на практике, одно лишь осознание многомерности ситуации может значительно усилить способность руководителей к действию. Тот, кто понимает, что поведение объясняется не только ролями или личностными чертами, но и ситуативным взаимодействием этих элементов (конвенции, соотношение сил и т. д.), может более целенаправленно модерировать, легитимировать и координировать.

Речь идет о балансировании, поскольку сложность ситуации может быстро ошеломить, если углубиться в детали. Ситуационный анализ предоставляет не инструмент для быстрых решений, а мыслительный и аналитический инструмент для более дифференцированного чтения ситуаций лидерства – и, таким образом, для создания лучших предпосылок для переговоров о жизнеспособных компромиссах. Целью является поэтому не конкретная рекомендация к действию, а предоставление лучшей основы для действий для руководителей (Nicolai & Seidl, 2010), которая может быть ситуативно адаптирована к различным контекстам.

Практические шаги для руководителей:

-

Распознавать действующие конвенции

Акторы действуют не изолированно, а всегда исходя из определенного социального мира. Конвенции, на которые акторы ссылаются в своих действиях, в основном остаются неявными. С помощью социологии конвенций логики координации акторов становятся видимыми и переговорными.

Пример: Лена ориентируется на «мир индустрии» (техническая надежность), Тобиас – на «мир рынка» (скорость, видимость). Конвенции, на которые они опираются, становятся видимыми, если рассмотреть характеристики ситуации: кто участвует, какие договоренности существуют, какие организационные ограничения действуют? Таким образом, становится понятно, почему возникают определенные модели поведения и аргументации.

-

Понимать ситуации

Ставшие теперь видимыми конвенции объясняют, почему в координационных ситуациях часто возникают трения. Не потому, что люди не хотят сотрудничать, а потому, что они ссылаются на разные порядки действительности, которые не всегда легко совместимы. Ситуация – межотделенческое совещание, формальные роли, предыдущие договоренности – активирует и делает эти конвенции видимыми. В то же время конвенции формируют, какие элементы ситуации воспринимаются как релевантные и какие решения считаются легитимными.

-

Способствовать компромиссам между мирами и конвенциями

Чтобы стать (или оставаться) способным к действию, необходимо переговаривать компромиссы между конвенциями. Благодаря лучшему пониманию ситуации и действующих конвенций и элементов, руководитель может рефлексивнее реагировать на поведение и вести переговоры между ними, тем самым укрепляя осознание и у других акторов в ситуации. В нашем примере Юлия берет на себя ситуационное модерирование, Лена направляет технические перспективы, Тобиас – рыночную логику. Благодаря визуализации конвенций и лежащих за ними социальных миров, могут быть переговорены компромиссы, разработаны общие варианты действий, и укреплено осознание участников относительно различных логик оценки. Таким образом, ситуация становится способной к действию, не требуя отказа от отдельных конвенций.

5. Заключение

Лидерство в организациях – это не только индивидуальная способность и не формальная роль. Его также нельзя рассматривать как исключительно диадическое взаимодействие двух акторов, которые «сами по себе» формируют отношения лидерства. В организационном контексте это все чаще ситуационная практика в социальной арене. На этих аренах акторы с различными бэкграундами, интерпретациями и нормативными ожиданиями встречаются в ситуации (определенной их организационными полями и их конвенциональными порядками). Таким образом, ситуация создает рамку, в пределах которой лидерское поведение интерпретируется, переговаривается и легитимируется. Лидерство поэтому не становится менее релевантным, а смещается от простого осуществления власти к активной работе над способностью к действию всех участников в соответствующей социальной арене.

Вклад статьи показал, как эта сложность может быть систематически наблюдена и проанализирована с помощью социологии конвенций и ситуационного анализа. Конвенции не только структурируют поведение акторов, но и формируют то, как лидерство легитимируется, ставится под сомнение или переговаривается. Лидерство, таким образом, становится не техническим актом управления, а рефлексивным процессом посредничества между конкурирующими логиками. Перспектива социологии конвенций делает эти логики видимыми, в то время как ситуационный анализ предоставляет инструмент для систематического охвата различных элементов ситуации лидерства. Руководители (а также другие акторы, участвующие в ситуации) могут таким образом более осознанно рефлексировать свою собственную роль и становиться более способными к действию в сложных, конфликтных ситуациях.