Интересное сегодня

Как осознанность помогает при социофобии: техники и исследов...

Что такое социофобия (SAD)? Социальное тревожное расстройство (SAD — Social Anxiety Disorder) — это ...

Различия в движениях правой верхней конечности игроков в киб...

Введение в киберспорт и его жанры Киберспорт стал быстрорастущим явлением, охватывающим сотни миллио...

Влияние приписывания ментальных состояний ИИ на доверие поль...

Искусственный интеллект (ИИ) обладает огромным потенциалом для помощи людям в широком спектре задач ...

Влияние физических усилий и ценности объектов на внимание в ...

Введение Представьте себе ситуацию, когда вы опаздываете на работу и не можете вспомнить, где положи...

Как гордость и трепет улучшают жизнь родителей

Введение Новое исследование, проведенное Университетом Рочестера, показало, что чувства гордости и т...

Как связь разума и тела влияет на эмоциональную реактивность...

Введение Эмоции позволяют нам осмысленно воспринимать внутренний и внешний опыт. Они включают субъек...

Введение

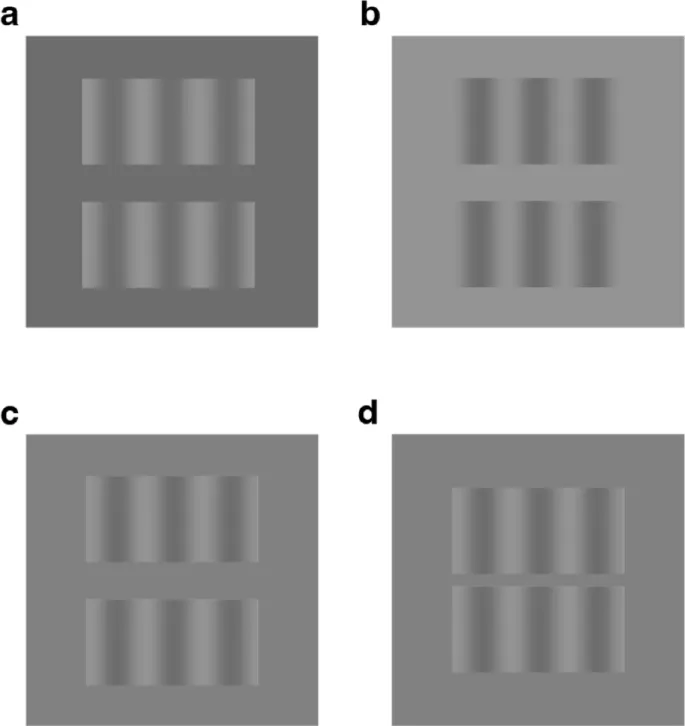

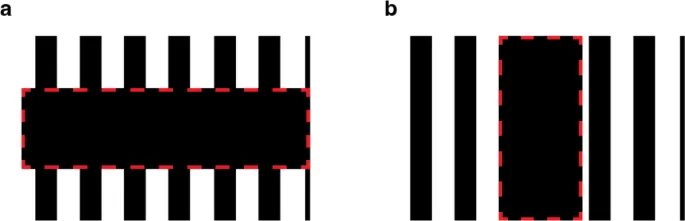

Конструктивная природа зрительного восприятия движения ярко проявляется в явлениях воспринимающего заполнения (perceptual filling-in), которых существует множество1. Одной из наиболее поразительных является иллюзия фантомного зрительного движения, впервые описанная Тынаном и Секулером2. Эту иллюзию можно испытать, когда две низкоконтрастные коллинеарные дрейфующие решетки, разделенные пустым промежутком (см. Рис. 1а), движутся в фазе – создавая иллюзорное впечатление движения в области без видимых контуров3,4.

Множество исследований привели исследователей к предположению, что иллюзия визуального фантома возникает в результате активного процесса заполнения, происходящего на ранних стадиях зрительной обработки. Одним из ключевых результатов было то, что длительное наблюдение за движущимися фантомными индукторами может привести к последействию движения (Motion Aftereffect, MAE) при последующей презентации статического тестового паттерна в пустой промежуточной области3. Этот MAE интерпретировался как свидетельство того, что нейронное представление визуального фантома способно адаптировать локальные детекторы движения на ранней стадии зрительного пути. Другие психофизические исследования показали, что когда решетчатые индукторы представляются диоптически (то есть верхний и нижний индукторы предъявляются разным глазам), визуальные фантомы все равно воспринимаются, что подразумевает, что иллюзия визуального фантома генерируется на стадии обработки после бинокулярного слияния2. Кроме того, для перцептивного завершения визуальных фантомов требуется значительно больше времени, если размер промежутка между индукторами увеличивается, что указывает на вовлечение активного процесса заполнения2,5. Исследования также показали, что заполнение фантомов подавляется во время спонтанных бинокулярных альтерналирующих соперничеств (binocular rivalry alternations), а также при использовании флэш-подавления (flash suppression) для того, чтобы сделать индукторы феноменально невидимыми5. Эти результаты побудили исследователей предположить, что подавление соперничества, вероятно, происходит на более ранней стадии обработки, чем заполнение фантомов. Исследования нейровизуализации человека также подтвердили гипотезу активного заполнения, показав, что коллинеарные фантомные индукторы вызывают усиленные ответы фМРТ (функциональная магнитно-резонансная томография) в областях V1 и V2, соответствующих пустой промежуточной области между индукторами6. Интересно, что это исследование показало, что восприятие иллюзии визуального фантома в условиях бинокулярного соперничества привело к сильной корреляции изменений в этих ранних зрительных областях, тем самым связывая нейронную активность с сознательным восприятием6.

Несмотря на положительные данные, подтверждающие активное объяснение иллюзии визуального фантома через заполнение, остается возможность, что некоторые из описанных эффектов могут отражать низкоуровневые механизмы, действующие независимо от восприятия самих визуальных фантомов. Например, для генерации визуальных фантомов, которые могут охватывать промежутки, превышающие один градус зрительного угла, обычно требуются решетки с низкой пространственной частотой, в то время как другие исследования показали, что дрейфующие решетки с большей вероятностью вызывают последействие движения в непосредственно прилегающих областях поля зрения, если стимулы представлены с низкой пространственной частотой (то есть менее 1 цикл/градус)7. Такие требования для успешной передачи адаптации в соседние пространственные области согласуются с предсказаниями низкоуровневых моделей энергии движения8.

Целью нашего исследования было проверить, влияет ли яркость восприятия визуальных фантомов на результирующее MAE, контролируя низкоуровневые сигналы энергии движения, возникающие от решетчатых индукторов. Известно, что восприятие фантомов зависит от соотношения яркости решеток и яркости фона. Например, если самая темная часть фантомных индукторов совпадает с яркостью фона, то обычно воспринимаются темные части индукторов, простирающиеся через промежуточную область (Рис. 1а). Если же самая светлая часть решеток совпадает с фоном, то обычно воспринимаются эти более светлые части, простирающиеся через промежуток (Рис. 1б). Такие эффекты заполнения фантомов приписывались выводу о перцептивной прозрачности (perceptual transparency), сделанному зрительной системой, поскольку соответствующие темные или светлые фантомы, описанные выше, вызывают впечатление облакоподобных структур, которые выглядят фигуральными или расположенными перед промежуточным промежутком9.

Такие фантомные индукторы можно отличить от ситуации, когда средняя яркость решетчатых индукторов совпадает с яркостью фона, или от того, что мы будем называть фантомными контрольными индукторами (phantom-control inducers). При низких и умеренных уровнях контраста такие контрольные индукторы обычно вызывают более слабое впечатление в промежуточной области (Рис. 1в), и, что особенно важно, впечатления модуляции яркости в промежутке противоположны по пространственной фазе по сравнению с индукторами.

При манипулировании контрастом стимула можно наблюдать дальнейшие различия между фантомными и контрольными индукторами. Контрольные индукторы имеют тенденцию вызывать более сильные впечатления паттерна с обратным контрастом в промежуточной области, если они представлены с полным контрастом, – явление, иногда описываемое как индукция решетки (grating induction)10, которое приписывается тем же низкоуровневым механизмам, участвующим в одновременном контрасте яркости11. При контрольных индукторах умеренного контраста все еще возможно вызвать яркое впечатление паттерна с обратной фазой, если промежуток между индукторами сделать чрезвычайно узким (Рис. 1г), что согласуется с локальным центро-периферийным торможением, возможно, возникающим на уровне сетчатки12. По сравнению с этим, визуальные фантомы выглядят довольно ярко, когда индукторы представлены на низких и умеренных уровнях контраста, даже при промежутках, превышающих 1 градус зрительного угла.

В настоящем исследовании мы проверили, вызывают ли фантомные индукторы более сильные последействия движения, чем контрольные индукторы, когда оба представлены с одинаковым физическим контрастом, тем самым контролируя низкоуровневые эффекты адаптации к движению. Мы предположили, что если яркость визуальных фантомов связана с силой результирующего последействия движения, это будет означать, что система обработки движения получает входные данные от ранних зрительных областей, ответственных за генерацию движущихся визуальных фантомов. Однако, если фантомные индукторы вызовут более высокие оценки яркости, но не смогут вызвать более сильный MAE по сравнению с контрольными индукторами, такое расхождение будет означать, что разные механизмы лежат в основе адаптации к движению и перцептивной интерпретации фантомных стимулов.

Первоначальные исследования фантомного последействия движения оценивали MAE путем представления статических решетчатых паттернов при тестировании3, или того, что обычно называют статическим MAE (sMAE). В настоящем исследовании мы исследовали последствия адаптации к движению, используя как статические, так и динамические тестовые паттерны. Хорошо известно, что динамические тестовые стимулы, такие как контрфазирующийся синусоидальный решетчатый паттерн, содержащий энергию движения противоположных направлений, чувствительны к более высокоуровневым формам адаптации к движению. Например, если наблюдатели адаптированы к монокулярному дрейфующему движению в определенной зрительной точке в одном глазу, то предъявление динамического теста в соответствующей точке другого глаза приведет к последействию движения, тогда как статический тестовый стимул – нет13,14. Такие результаты привели к предположению, что восприятие динамического последействия движения (dMAE) включает более высокоуровневые зрительные нейроны в областях бинокулярной обработки движения, тогда как sMAE происходит на более ранней стадии обработки, которая, вероятно, включает монокулярные нейроны в V1. Таким образом, если иллюзия визуального фантома преимущественно задействует более высокоуровневые зрительные механизмы, можно было бы разумно ожидать обнаружения более сильного dMAE, чем sMAE, после адаптации к фантомному зрительному движению.

В настоящем исследовании мы оценили восприятие как статических, так и динамических тестовых стимулов после того, как наблюдатели были адаптированы фантомными решетчатыми индукторами или фантомными контрольными решетками, которые дрейфовали в одном направлении в течение длительного периода (см. Методы). Индукторы предъявлялись при низком, среднем или высоком контрасте (7,5%, 15% или 60% соответственно) для оценки зависимости послеэффектов от контраста, а тестовые паттерны всегда предъявлялись в зрительной точке, соответствующей промежуточной области между индукторами. Мы предположили, что если нейронное представление визуальных фантомов обеспечивает прямое входное воздействие на систему обработки движения, то фантомные индукторы должны вызывать более сильный MAE, чем контрольные индукторы. Более того, различия в силе MAE между фантомными и контрольными индукторами могут быть увеличены при использовании динамических тестовых стимулов, если предположить, что движущаяся фантомная иллюзия включает более высокоуровневую форму обработки движения. В дополнение, MAE в контрольном условии могут оказаться более чувствительными к низкоуровневым манипуляциям контраста индуктора, чем фантомное условие, предполагая, что последнее в большей степени определяется стимулом и зависит от низкоуровневых зрительных процессов. Альтернативно, если контрольные индукторы вызовут MAE такой же силы, как и фантомные индукторы, это будет предполагать, что, вопреки предыдущим утверждениям, фантомные индукторы приводят к активации низкоуровневых детекторов движения посредством механизмов, в значительной степени независимых от вызываемых ими иллюзорных перцептов.

Мы привлекли 20 участников к этому исследованию для оценки силы MAE, вызванных фантомными решетчатыми индукторами, фантомными контрольными решетками, а также полными решетчатыми контрольными условиями для обеспечения максимального измерения силы MAE. Мы оценивали статические и динамические MAE в отдельных экспериментальных сессиях (каждая по 60–90 минут), с порядком, сбалансированным между участниками. Участники должны были демонстрировать MAE смещения не менее чем на 50% в условии полной решетки для включения в наш конвейер анализа; таким образом, мы включили 18 из 20 участников в наши окончательные анализы.

Результаты

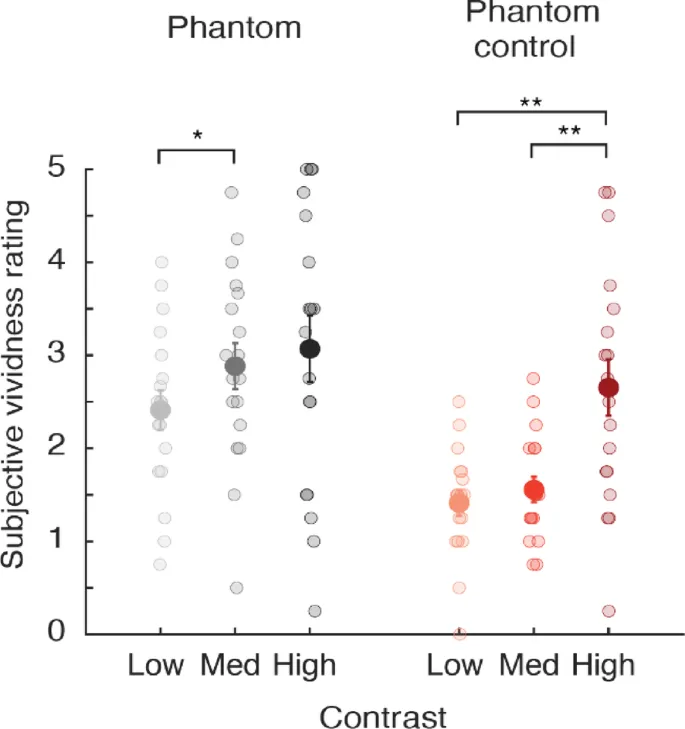

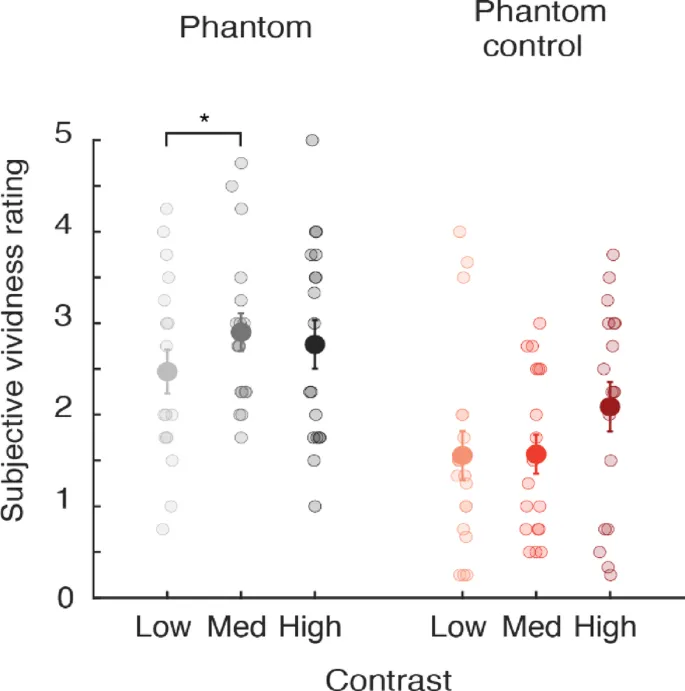

Субъективные оценки яркости перед экспериментом со статическим MAE

Перед экспериментом со статическим MAE участники сначала оценили субъективную яркость своих впечатлений в пустой промежуточной области (шкала от 0 до 5) при наблюдении за дрейфующими фантомными решетчатыми индукторами или фантомными контрольными решетками при каждом из 3 уровней контраста (см. Методы). Примеры этих изображений можно увидеть на Рис. 1а и в. Вертикально ориентированные решетчатые индукторы (пространственная частота 0,25 циклов/градус) охватывали 12° × 6° каждый, разделенные горизонтальным промежутком (12° × 2,6°). Для сравнения, дрейфующая решетка с контрастом 3% одновременно предъявлялась с одной стороны экрана в качестве эталона для оценки силы любых решетчатых впечатлений, воспринимаемых в пустой промежуточной области.

Как видно на Рис. 2, наблюдатели сообщили, что фантомные решетчатые индукторы приводили к более ярким перцептам в пустой промежуточной области, чем фантомное контрольное условие, и эти различия казались более выраженными при низких и умеренных уровнях контраста. Для фантомных решетчатых индукторов большинство участников сообщили о восприятии визуальных фантомов, простирающихся через всю промежуточную область, со средней оценкой выше 2 (см. Таблицу 1), в то время как многие участники сообщили, что фантомное контрольное условие приводило к незавершенному или прерывистому перцепту в промежуточной области при низких и умеренных контрастах со средними оценками яркости ниже 2. Повторный ANOVA (дисперсионный анализ) показал значительную разницу между двумя типами индукторов (F(1, 17) = 11,13, p = 0,004), со значительным основным эффектом контраста индуктора (F(2, 34) = 11,65, p = 0,0001) и незначительной тенденцией к эффекту взаимодействия между типом индуктора и контрастом стимула (F(2, 34) = 3,06, p = 0,06). В то время как фантомные индукторы воспринимались как более яркие в целом, запланированные сравнения выявили значительно более высокие оценки яркости для фантомных, чем для фантомных контрольных индукторов при низких и умеренных уровнях контраста, но не при высоком контрасте (см. Рис. 2). Тенденция к эффекту взаимодействия, казалось, объяснялась значительным увеличением оценок яркости от низкого к умеренному контрасту для фантомных индукторов (t(17) = 3,15, p = 0,0058, скорректированный по Холму-Бонферрони p = 0,018), тогда как яркость значительно увеличивалась между средним и высоким контрастом для контрольных индукторов (t(17) = 4,37, p = 0,0004, скорректированный p = 0,0012). Первое наблюдение согласуется с общим утверждением, что визуальные фантомы, как правило, наиболее яркие, если индуцирующие стимулы представлены с довольно низким контрастом (обычно 15–25%)2,6,15. По сравнению с этим, контрольные индукторы вызывали наиболее сильные впечатления в промежуточной области при представлении с высоким контрастом стимула, из-за предполагаемых эффектов индукции решетки или одновременного контраста яркости10,16. Тем не менее, эти видимые тенденции следует интерпретировать с некоторой осторожностью, поскольку эффект взаимодействия был лишь незначительно значимым.

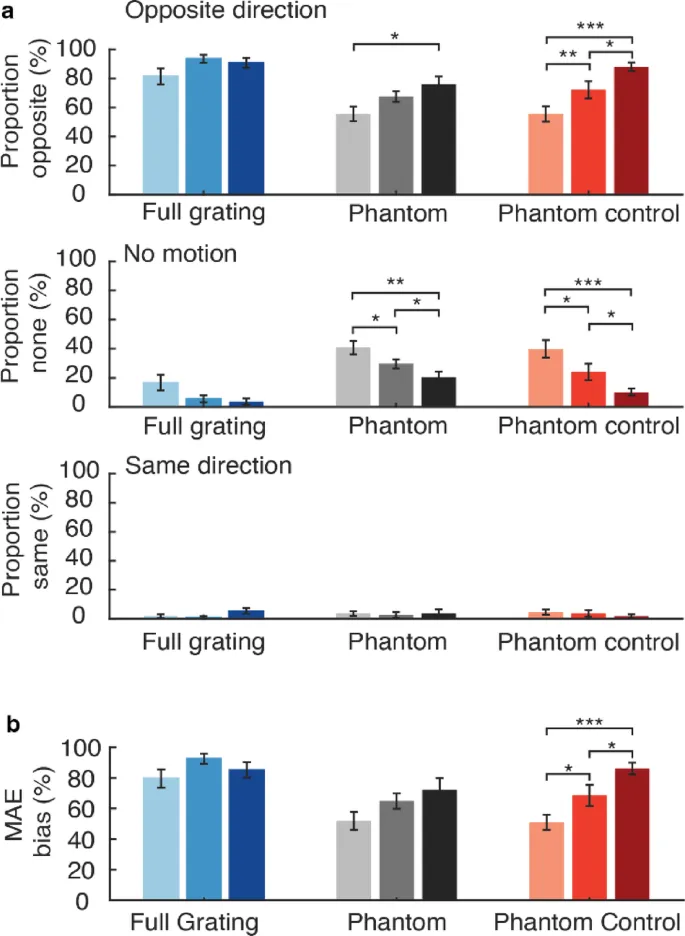

Эксперимент со статическим MAE

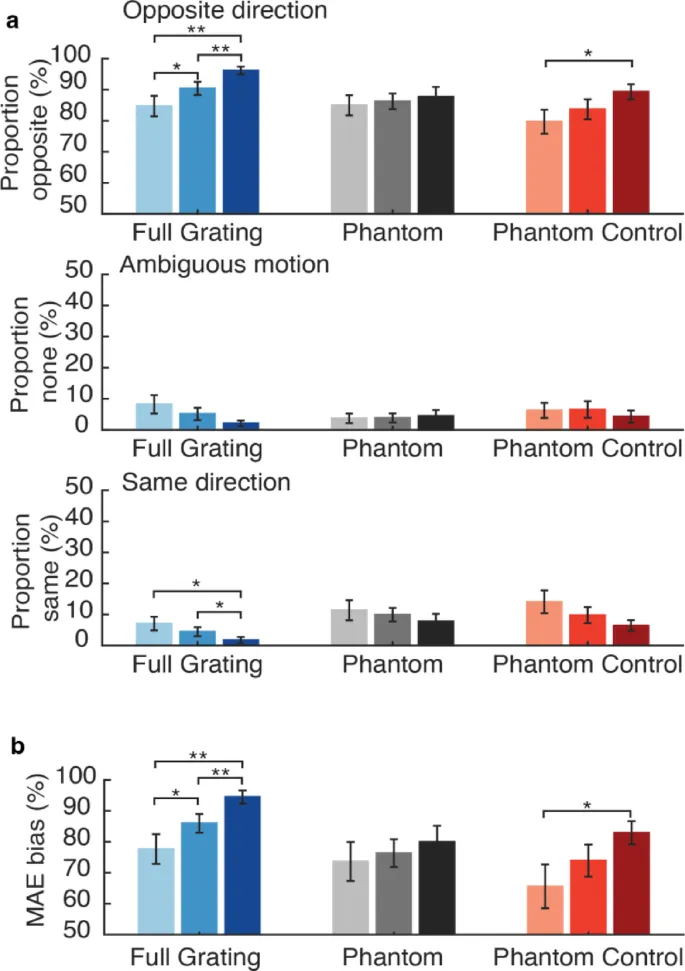

В задаче статического MAE каждый пробный проход начинался с 45-секундной фазы адаптации, в течение которой пара решеток дрейфовала влево или вправо со скоростью 1,5 Гц. Сразу после этой фазы адаптации индукторы удалялись, и в пустой промежуточной области (12° × 2,6°) предъявлялась статическая тестовая решетка с соответствующей пространственной частотой (контраст 7,5%). Наблюдатели нажимали 1 из 3 клавиш, чтобы указать, воспринимали ли они движение влево, вправо или отсутствие движения. Если воспринималось иллюзорное движение, наблюдатель удерживал нажатие клавиши до тех пор, пока продолжалось впечатление иллюзорного движения. Отчеты о движении кодировались относительно направления адаптирующего движения, и мы количественно оценивали долю проб с отчетами о движении в противоположном направлении, движении в том же направлении или отсутствии явного движения. Отчеты о движении в том же направлении были крайне редки (менее 5% в среднем по всем условиям), в то время как отчеты об отсутствии движения встречались довольно часто в условиях визуального фантома и фантомного контроля (от 10% до 40% от всех проб).

Движение в противоположном направлении воспринималось чаще всего в условии полной решетки, с отчетами, превышающими 90% при среднем и высоком контрасте (см. Рис. 3а). Этого и следовало ожидать, учитывая, что полная решетка охватывала промежуток и обеспечивала прямое стимулирование в этой зрительной точке, вызывая сильное ощущение иллюзорного движения при предъявлении статической тестовой решетки в пределах горизонтальной «промежуточной» части дисплея. В сравнении, иллюзорное движение в противоположном направлении встречалось реже в условиях фантома и фантомного контроля, но с примерно равной частотой для обоих, от ~50% до ~80% в зависимости от уровня контраста.

Затем мы рассчитали процент смещения MAE (percent MAE bias), который отражал процент отчетов о движении в противоположном направлении минус процент отчетов о движении в том же направлении для каждого условия. Здесь значения смещения, превышающие 0%, указывают на направленное смещение, соответствующее последействию движения. Мы обнаружили, что фантомные индукторы последовательно приводили к смещению MAE для всех условий контраста, но в среднем эти эффекты не были сильнее, чем наблюдаемые в фантомном контрольном условии (см. Рис. 3б). Кроме того, мы обнаружили, что смещение sMAE имело тенденцию к увеличению как функция контраста индуктора для обоих условий, фантомного и фантомного контроля. Однако это градированное увеличение было более четко выражено в фантомном контрольном условии, со значительным увеличением смещения MAE, наблюдаемым между низким и средним контрастом индукторов (t(17) = 2,82, p = 0,012, скорректированный p = 0,024) и также между средним и высоким контрастом (t(17) = 2,82, скорректированный p = 0,012; примечание: хотя и необычно, мы подтвердили, что эти отдельные тесты привели к одному и тому же значению t).

В сравнении, манипуляции контрастом фантомных индукторов не привели к значительным изменениям смещения MAE (фантомный низкий контраст против среднего контраста, t(17) = 1,77, p = 0,095; фантомный средний против фантомного высокого t(17) = 1,81, p = 0,088). Хотя мы не нашли доказательств значительного эффекта взаимодействия между типом индуктора и уровнем контраста для процента смещения MAE (F(2,34) = 1,50, p = 0,24), наши последующие анализы длительности sMAE предоставили положительные доказательства такого взаимодействия, как указано ниже.

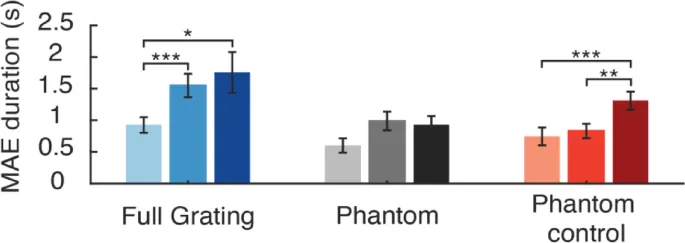

Мы выполнили аналогичный анализ средней длительности отчетов sMAE, используя фактическую длительность ответов для отчетов о противоположном движении и кодируя ответы об отсутствии движения и отсутствии движения как 0 с, перед расчетом средней длительности для каждого условия. Как и ожидалось, длительность sMAE была выше в условии полной решетки, и длительность sMAE увеличивалась как функция контраста стимула (см. Рис. 4).

Мы провели повторный ANOVA для прямого сравнения фантомных и фантомных контрольных условий. Этот анализ выявил незначительный эффект типа индуктора (F(1, 17) = 3,22, p = 0,091), значительный эффект контраста стимула (F(2, 34) = 6,47, p = 0,004) и значительный эффект взаимодействия между типом индуктора и контрастом стимула (F(2, 34) = 4,42, p = 0,02). Эффект взаимодействия представлял особый интерес, поскольку он, казалось, объяснялся тем, что длительность MAE сильнее подвергалась воздействию манипуляций контрастом для фантомного контроля, чем для фантомного условия. Фантомные индукторы показали незначительную тенденцию к увеличению между низким и средним контрастом (t(17) = 2,61, p = 0,018, скорректированный p = 0,055), в то время как для фантомных контрольных индукторов наблюдалось высокозначимое увеличение длительности MAE между средним и высоким контрастом (t(17) = 3,79, p = 0,0014, скорректированный p = 0,0029). Эти дифференциальные тенденции в целом соответствовали субъективным оценкам яркости (см. Рис. 2), которые выявили значительное увеличение оценок яркости для фантомных индукторов между низким и средним контрастом, в то время как для фантомных контрольных индукторов наблюдалось значительное увеличение между средним и высоким контрастом.

В качестве промежуточного резюме мы обнаружили, что фантомные индукторы вызывали статическое MAE, что соответствует предыдущим отчетам3. Однако мы далее наблюдали, что фантомные контрольные индукторы приводили к эффектам статического MAE схожей силы, предполагая, что значительная доля MAE, вызванного обоими типами индукторов, может быть приписана низкоуровневым эффектам адаптации к движению. Даже при низких и умеренных уровнях контраста, для которых наблюдатели описывали восприятие более ярких впечатлений в промежуточной области в фантомном условии по сравнению с контрольным, эффекты смещения sMAE оказались не сильнее для фантомных индукторов по сравнению с контрольными. Тем не менее, величина эффекта смещения sMAE сильно зависела от контраста стимула в контрольном условии и демонстрировала меньшую зависимость от контраста в фантомном условии. Эти результаты были подкреплены нашими анализами смещения sMAE, которые выявили значительный эффект взаимодействия между двумя типами индукторов и контрастом стимула. Мы обнаружили, что длительность sMAE незначительно увеличивалась между низким и средним контрастом стимула (7,5% против 15%) в условии фантомного индуктора, в общем согласии с наблюдаемым увеличением субъективных оценок яркости (см. Рис. 2), тогда как длительность sMAE значительно увеличивалась между средним и высоким контрастом (15% против 60%) для фантомного контроля, снова в согласии с увеличением сообщаемой яркости между этими конкретными условиями. В совокупности наши результаты предполагают, что, в то время как значительная доля статического MAE, вызванного фантомными индукторами, может быть приписана низкоуровневым эффектам адаптации, сила или длительность sMAE дополнительно модулируется перцептивными атрибутами иллюзии визуального фантома.

Субъективные оценки яркости перед экспериментом с динамическим MAE

В начале эксперимента dMAE мы также просили наблюдателей сообщить о яркости своих впечатлений в пустой промежуточной области при предъявлении дрейфующих фантомных решетчатых индукторов и фантомных контрольных решеток при различных уровнях контраста. Несколько более высокая временная частота использовалась как для адаптации, так и для тестирования в эксперименте dMAE, поскольку наша пилотная работа показала, что полноэкранные решетки приводили к более последовательному dMAE, если контрфазирующийся тестовый стимул предъявлялся при 2 Гц, а не при 1,5 Гц.

В целом, картина результатов этих мер яркости (Рис. 5) оказалась очень похожей на те, что наблюдались на Рис. 2. Повторный ANOVA показал, что оценки яркости были в целом выше в фантомном условии по сравнению с фантомным контролем (F(1, 17) = 8,74, p = 0,009), хотя эффект контраста не достиг статистической значимости (F(2, 34) = 2,39, p = 0,11), а эффект взаимодействия был маргинальным (F(2, 34) = 2,58, p = 0,091).

Запланированные сравнения показали, что яркость значительно увеличивалась между условиями низкого и среднего контраста для фантомных индукторов (7,5% против 15%) (парный t-тест: t(17) = 2,73, p = 0,014, скорректированный p = 0,043), в то время как яркость незначительно увеличивалась между условиями среднего и высокого контраста для фантомных контрольных индукторов (парный t-тест: t(17) = 2,16, p = 0,045, скорректированный p = 0,14).

Эксперимент с динамическим MAE

В основном эксперименте dMAE участники наблюдали за визуальными фантомными индукторами или контрольными индукторами, которые дрейфовали влево или вправо со скоростью 2 Гц в течение 8-секундной фазы адаптации, после чего динамическая контрфазирующаяся решетка (контраст 7,5%) предъявлялась в промежуточной области в течение 1 секунды. Участники сообщали, воспринимался ли динамический тестовый стимул как движущийся влево, вправо, или его воспринимаемое движение было неоднозначным. Как показано на Рис. 6а, отчеты о противоположном движении увеличивались градиентно с контрастом и были в целом выше в условии полной решетки, чем в условиях фантома или фантомного контроля. В фантомном условии отчеты о противоположном движении оставались довольно стабильными при различных уровнях контраста, в то время как они явно возрастали с увеличением контраста в фантомном контрольном условии.

Затем мы рассчитали процент смещения dMAE, основанный на проценте отчетов о противоположном движении минус отчеты о движении в том же направлении (см. Методы). Как видно на Рис. 6б, смещение dMAE было в целом самым сильным в условии полной решетки и значительно увеличивалось при более высоком контрасте стимула, что было указано парными t-тестами.

Мы провели повторный ANOVA для оценки величины смещения dMAE в условиях фантома и фантомного контроля при манипуляциях контрастом. Этот анализ выявил значительный основной эффект типа индуктора (F(1, 17) = 6,57, p = 0,020) и значительный основной эффект контраста (F(2, 34) = 5,64, p = 0,008), в то время как эффект взаимодействия между типом индуктора и контрастом стимула не был статистически значимым (F(2, 34) = 1,29, p = 0,29). Хотя увеличение смещения dMAE при более высоких контрастах индуктора ожидалось по причинам, связанным со стимулом, тот факт, что смещение dMAE было в целом значительно больше для фантомного условия, чем для фантомного контроля, предполагает, что восприятие визуального фантома действительно вносит вклад в последействие движения. Планируемые сравнения далее показали, что при низком контрасте фантомные индукторы приводили к значительно более сильному смещению dMAE, чем фантомные контрольные индукторы (t(17) = 2,92, p = 0,0095, скорректированный p = 0,029).

Хотя эффект взаимодействия между типом индуктора и контрастом стимула не был надежным, мы обнаружили, что увеличение контраста контрольных индукторов приводило к значительному увеличению смещения dMAE, тогда как увеличение контраста фантомных индукторов не приводило к статистически надежным изменениям смещения dMAE. Эта картина результатов в целом соответствовала наблюдаемым в статическом MAE (ср. Рис. 3б), где снова манипуляции контрастом имели более надежное влияние на смещение MAE в фантомном контрольном условии. Одна из интерпретаций этих тенденций в обоих экспериментах заключается в том, что манипуляции контрастом оказывают мощное влияние на величину низкоуровневой адаптации, вызываемой фантомными контрольными индукторами, средняя яркость которых совпадает с фоном. В сравнении, перцептивная обработка фантомных решетчатых индукторов в целом более стабильна или инвариантна к манипуляциям контрастом стимула.

Обсуждение

В этом проекте мы исследовали, могут ли визуальные фантомы вызывать последействие движения, контролируя низкоуровневые эффекты адаптации к движению, и далее сравнили величину статических и динамических MAE, вызванных визуальными фантомами и фантомными контрольными стимулами. В то время как полноэкранные решетчатые изображения вызывали самые сильные MAE, как фантомные, так и фантомные контрольные решетки приводили к надежным эффектам смещения движения, что согласуется с представлением о том, что низкоуровневые механизмы адаптации к движению были задействованы в обоих случаях. Однако мы также обнаружили, что смещение dMAE было значительно сильнее для фантомных индукторов, чем для фантомных контрольных решеток. Более того, манипуляции контрастом стимула имели более последовательное влияние на величину статических и динамических MAE, вызванных фантомными контрольными индукторами. В сравнении, MAE, вызванные фантомными индукторами, были в целом более стабильными или инвариантными к контрасту, возможно, отражая тот факт, что визуальные фантомы воспринимаются как довольно яркие, даже когда фантомные индукторы представлены с низким контрастом стимула. В совокупности эти результаты указывают на то, что иллюзия визуального фантома действительно вносит вклад как в один, так и в другой тип последействия движения, но в более скромной, модулирующей манере, чем утверждалось в предыдущих работах.

Предыдущее исследование Вейсштейна и соавторов (1977) сообщило, что визуальные фантомы могут вызывать очень сильный sMAE, в то время как контрольное условие без фантома не вызывало, но это контрольное условие полагалось на очень разное пространственное расположение индукторов3. В частности, фантомное условие состояло из двух вертикально ориентированных квадратичных решеток, разделенных горизонтальным промежутком (Рис. 7а), аналогично текущему исследованию, тогда как контрольное изображение состояло из вертикальных квадратичных решеток, расположенных слева и справа от вертикального промежутка (Рис. 7б). Когда эти решетки дрейфовали влево или вправо, различия в конфигурации стимула между условиями могли привести к дифференциальному стимулированию низкоуровневых детекторов энергии движения. Например, если предположить модель энергии движения, напоминающую комплексные клетки V1, чувствительные к направлению8, с некоторыми рецептивными полями, охватывающими промежуток и соседнее окружение, то дрейфующие решетки в фантомном условии должны были бы стимулировать эти направленно-чувствительные единицы в гораздо большей степени, чем в контрольном условии. В нашем исследовании фантомные и контрольные решетчатые индукторы имели одинаковое пространственное расположение и, таким образом, избегали этого потенциального смешения. Такие различия между исследованиями, вероятно, объясняют, почему Вейсштейн и соавторы не смогли наблюдать надежный sMAE со своими контрольными индукторами3, в то время как наши фантомные контрольные индукторы приводили к явному sMAE. Таким образом, настоящее исследование предоставляет более строгие доказательства в поддержку утверждения, что восприятие фантомов способствует, по крайней мере, в некоторой степени, адаптации к движению и последействию движения.

Наши результаты подтверждают идею о том, что восприятие визуального фантома включает в себя активный процесс заполнения1,2,5, который действует на ранних стадиях кортикальной зрительной обработки6. Восприятие фантома можно отличить от явления индукции решетки, которое можно наблюдать, когда коллинеарные решетки, разделенные узким промежутком, предъявляются на фоне средней яркости; такие условия просмотра приводят к восприятию заметного паттерна с обратной фазой в промежуточной области (например, Рис. 1г). Явление индукции решетки может быть максимизировано, если индуцирующие решетки имеют низкую пространственную частоту (менее 1 цикл/градус) и высокий контраст (обычно 75–100%), и если промежуток между индукторами сужается до нескольких долей градуса зрительного угла10. При таких оптимальных условиях индукции решетки движущиеся решетчатые индукторы могут индуцировать статическое MAE в промежуточной области, которое столь же сильное или даже сильнее, чем вызываемое полноэкранной дрейфующей решеткой7. Здесь мы предъявляли дрейфующие фантомные контрольные индукторы с гораздо большим промежутком в 2,6° и обнаружили, что эти стимулы могут вызывать надежное MAE в промежуточной области, хотя оно было значительно слабее, чем вызываемое полноэкранной стимуляцией. Тем не менее, мы обнаружили, что MAE, вызываемый фантомными контрольными решетками, оказался самым сильным при высоком контрасте стимула, что согласуется с представлением о том, что индукция решетки возникает из чувствительных к контрасту механизмов латерального торможения с вкладами, вероятно, начиная с сетчатки12.

Хотя мы предпочитаем приписывать общие эффекты MAE, наблюдаемые в условиях фантома и фантомного контроля, низкоуровневой адаптации к движению, можно ли вместо этого утверждать, что в фантомном контрольном условии все еще происходит какая-то форма высокоуровневого завершения паттерна? Даже когда фантомные контрольные индукторы имеют низкий контраст и вызывают очень слабые или минимальные впечатления в пустой промежуточной области, возможно, эти слабые впечатления были достаточны для вызова MAE? Чтобы ответить на этот потенциальный альтернативный ответ, мы провели последующее исследование с участием 10 наблюдателей, которые просматривали фантомные контрольные решетки, причем либо верхний, либо нижний индуктор предъявлялся попеременно каждую секунду в течение 45-секундного периода адаптации. Этот адаптационный стимул был бы недостаточным для завершения паттерна через промежуток, и результирующее MAE могло бы затем сравниваться с адаптацией к повторяющимся 1-секундным презентациям обоих индукторов одновременно, за которыми следуют 1-секундные периоды тишины. Мы наблюдали надежные эффекты смещения MAE в условиях чередования (среднее смещение 25,0%, 28,3% и 56,7% для низкого, среднего и высокого контраста соответственно), которые значительно превышали нулевое смещение (значения t от 3,43 до 4,88, скорректированный p < 0,05 во всех случаях). Более того, эти эффекты смещения были сопоставимы по величине с теми, что наблюдались при одновременном предъявлении индукторов (среднее смещение 22,0%, 36,3% и 51,7% для низкого, среднего и высокого контраста соответственно). Повторный ANOVA выявил высокозначимый основной эффект контраста (F(2, 18) = 9,68, p = 0,0014), но никаких свидетельств различия между условиями чередующегося и одновременного адаптера (F(1, 9) = 7,15 × 10-31, p = 1,00) и никаких свидетельств эффекта взаимодействия между условием адаптации и уровнем контраста (F(2, 18) = 0,53, p = 0,60). Таким образом, результаты этого контрольного эксперимента убедительно свидетельствуют о том, что адаптация к фантомным контрольным индукторам может быть приписана низкоуровневой адаптации к движению, поскольку схожее смещение MAE наблюдается при попеременном предъявлении двух индукторов, исключая любую возможность завершения паттерна через промежуток.

Некоторые утверждали, что восприятие визуального фантома может возникать из общего механизма с индукцией решетки16, но более распространенным является мнение, что восприятие фантома возникает из перцептивного вывода прозрачности15,17. В частности, отсутствие границ яркости между частями фантомных решетчатых индукторов и промежуточным промежутком (например, Рис. 1а и б) побуждает зрительную систему выводить наличие полупрозрачных «полос», простирающихся через пустой промежуток. В этом направлении наше открытие, что восприятие визуального фантома может модулировать силу MAE, дает дальнейшие доказательства типов взаимодействий формы и движения, которые могут происходить в зрительной системе18. Другие исследования показали, что когда две дрейфующие решетки с разными траекториями накладываются друг на друга (и предъявляются в пределах круглой апертуры), обычно воспринимается когерентный плеидный паттерн, движущийся по одной промежуточной траектории19. Однако такое когерентное восприятие может быть разделено, если вводятся подсказки визуальной прозрачности, что способствует восприятию двух отдельных компонентных движений20. Другой тип взаимодействия формы и движения можно наблюдать в хорошо известной иллюзии парикмахерского столба (barberpole illusion), которая демонстрирует, как локальные сигналы движения могут быть перекрыты глобальными сигналами для вывода глобального направления движения21. Например, если бы кто-то наблюдал вертикальную решетку, дрейфующую вправо в ромбовидной апертуре, воспринимаемая траектория движения может быть изменена для передачи движения либо на 45° вверх, либо вниз, в зависимости от того, какой край ромбовидной апертуры находится перед дрейфующей решеткой (через стереоскопические сигналы глубины). По сути, дрейфующая решетка будет казаться скользящей к (и под) край/границу, которая находится перед решеткой. Таким образом, сигналы о визуальной форме могут сильно влиять на восприятие глобального движения. Исследования последействия движения, вызываемого такими визуальными изображениями, показали, что MAE отражает взвешенную комбинацию локальных сигналов движения и воспринимаемого глобального движения22. Если рассматривать восприятие визуального фантома как результат интерпретации прозрачности на основе формы, то модулирующие эффекты, которые мы наблюдаем для фантомных индукторов по сравнению с фантомным контролем, также могут быть интерпретированы с точки зрения относительного взвешивания низкоуровневых сигналов движения и подразумеваемых сигналов формы. В итоге, наши результаты предполагают, что иллюзорные впечатления визуальной формы, как exemplified иллюзией движущегося фантома, действительно обрабатываются системой движения человека, в то время как низкоуровневые сигналы движения обеспечивают основные входные данные для управления адаптацией этой системы.

Методы

Участники

Мы привлекли 20 участников (7 мужчин, 13 женщин) в возрасте от 18 до 34 лет (среднее = 23,9 ± 5,9) для этого исследования. Участники были набраны через веб-сайт кафедры психологии Университета Вандербильта или по рекомендации знакомых. Все имели нормальное или скорректированное до нормального зрение и ни у кого не было истории неврологических расстройств. Эксперимент проводился в двух сессиях, каждая длительностью 60–90 минут, в зависимости от продолжительности периодов добровольного отдыха. Задание на статический MAE выполнялось в одной сессии, а задание на динамический MAE – в другой, с порядком сессий, сбалансированным между участниками. В последующем контрольном эксперименте было набрано 10 дополнительных участников (6 женщин, 4 мужчины) в возрасте от 19 до 46 лет (среднее = 29,6 ± 7,85). Наблюдатели получали компенсацию в размере 15 долларов США в час за участие. Все участники предоставили информированное согласие, и исследование было одобрено Комитетом по этике Университета Вандербильта. Все эксперименты проводились в соответствии с Кодексом этики Хельсинкской декларации.

Экспериментальная установка

Эксперименты были реализованы с использованием MATLAB и Psychophysics Toolbox23,24,25 на компьютере Mac Pro под управлением операционной системы OS X El Capitan (версия 10.11.6). Визуальные стимулы отображались на ЭЛТ-мониторе (DELL06D251, ширина 40 см × высота 30 см) с разрешением 1280 × 1024 и частотой кадров 85 Гц. Дисплей занимал 47° × 35,25° при расстоянии просмотра 46 см. Выходная яркость ЭЛТ была откалибрована и линеаризована с помощью колориметра Minolta CS100A. Положение головы участника стабилизировалось с помощью упора для подбородка.

Визуальные стимулы

Для экспериментов со статическим и динамическим MAE наблюдатели адаптировались с помощью 3 различных условий решеток (полная решетка, фантомный индуктор и фантомный контроль), предъявляемых при каждом из 3 уровней контраста (7,5%, 15% и 60%). Как фантомные, так и контрольные решетчатые индукторы предъявлялись с одинаковым пространственным расположением, включающим пару вертикальных решетчатых индукторов высотой 6° × шириной 12° (пространственная частота 0,25 циклов/градус), разделенных горизонтальным пустым промежутком 2,6° (см. Рис. 1а и в, см. дополнительные видео 1а, б и 2а, б каждого задания в Дополнительных материалах, отображенных при предположении дисплея с коррекцией гаммы = 2,2) на однородном фоне с яркостью 73,6 кд/м2. Таким образом, всего было 9 экспериментальных условий. Каждый пробный проход начинался с того, что участник фиксировал центральный крест фиксации (0,45° × 0,45°), а затем нажимал пробел для начала предъявления стимула. Решетки дрейфовали либо влево, либо вправо (сбалансировано по пробным проходам). Сразу после периода адаптации на экране появлялась тестовая решетка (размером 1,73° в высоту × 12° в ширину, с контрастом 7,5% и пространственной частотой 0,25 циклов/градус), занимающая центральную, более тонкую часть промежуточной области.

Фантомные и фантомные контрольные условия были следующими. В фантомном условии яркость темных контуров решеток совпадала с яркостью фона, надежно создавая яркое впечатление визуальных фантомов. В фантомном контрольном условии пространственно-средняя яркость решетки совпадала с яркостью фона, что создавало лишь слабое впечатление фантома. Кроме того, мы предъявляли полноэкранные решетки, темные контуры которых совпадали с фоном, чтобы проверить эффекты локальной адаптации стимула в зрительной точке, где затем предъявлялась тестовая решетка. Мы ожидали, что это условие вызовет сильные MAE (что и произошло) и, таким образом, послужит эталоном для сравнения с MAE, полученными в фантомном и фантомном контрольном условиях.

Задача оценки перцептивной яркости

Перед каждой из двух экспериментальных сессий участникам было предложено сообщить о яркости своих впечатлений в промежуточной области при отдельном предъявлении фантомных решетчатых индукторов и фантомных контрольных решеток, которые дрейфовали в одном направлении влево или вправо с той же скоростью, что и в основном эксперименте. Пара решетчатых индукторов высотой 6° и шириной 12°, разделенных промежутком 2,6°, отображалась с одной стороны экрана, а с другой – эталонная решетка с контрастом 3% (высотой 2,6° и шириной 12°). Эталонная решетка дрейфовала в том же направлении, что и пара индукторов. Расположение пары индукторов и эталонной решетки случайным образом чередовалось между левой и правой стороной дисплея от пробного прохода к пробному проходу. Участники могли свободно переключать внимание между решетчатыми индукторами и эталонной решеткой, чтобы сделать свою перцептивную оценку, и им было предложено оценить яркость своих впечатлений в промежуточной области между индукторами по шкале от 0 до 5 (см. Таблицу 1).

Каждый тип индуктора предъявлялся при низком, среднем и высоком контрасте в случайном порядке, и в каждом условии было получено всего 4 отчета об оценке. В каждом условии типа индуктора по контрасту решетки дрейфовали вправо или влево (по 2 пробных прохода каждого). Скорость дрейфа движения как для пары индукторов, так и для эталонной решетки составляла 1,5 Гц для сессии статического MAE и 2 Гц для сессии динамического MAE, соответственно, соответствуя скорости дрейфа основных задач.

Эксперимент со статическим MAE

В каждом пробном проходе эксперимента sMAE наблюдателям было предложено сохранять фиксацию при наблюдении за полноэкранными, фантомными решетчатыми или фантомными контрольными решетками, которые дрейфовали влево или вправо (временная частота 1,5 Гц) в течение 45-секундного периода адаптации. Адаптирующие решетки могли появляться при одном из трех уровней контраста (7,5%, 15% или 60%). Сразу после этого статическая тестовая решетка (контраст 7,5%) предъявлялась центрально в зрительной точке, соответствующей промежуточной области для фантомных и фантомных контрольных условий. Наблюдатели использовали 1 из 3 клавиш, чтобы сообщить о своем восприятии статического теста. Если наблюдатель испытывал движение влево или вправо, ему было предложено удерживать соответствующую клавишу до тех пор, пока это впечатление движения не рассеется. Если в данном пробном проходе не было впечатления движения, участникам было предложено нажать третью клавишу, чтобы указать на отсутствие движения. Как только клавиша была отпущена, тестовый стимул исчезал, и участник мог перейти к следующему пробному проходу. Визуальный дисплей включал случайные линейные сегменты на дальней периферии (за пределами индукторных стимулов), чтобы обеспечить опорную рамку для оценки направления и продолжительности sMAE. Участники выполнили 6 пробных проходов для каждого условия, с 3 пробными проходами влево и 3 пробными проходами вправо, что составило в общей сложности 54 пробных прохода в экспериментальной сессии. Порядок всех условий был случайным по пробным проходам.

Эксперимент с динамическим MAE

В эксперименте с динамическим MAE индуцирующие решетки дрейфовали со скоростью 2 Гц в течение 8-секундного периода адаптации, после чего на экране в течение 1 секунды появлялась динамическая контрфазирующаяся тестовая решетка, за которой следовал 3-секундный пустой период, позволяющий участнику ответить. Участник нажимал одну из трех клавиш, чтобы указать, вызывала ли динамическая тестовая решетка впечатление движения влево, вправо или отсутствие четкого направления движения. Тестовый стимул для dMAE состоял из контрфазирующейся решетки, контраст которой изменялся синусоидально со скоростью 2 Гц (максимальный контраст, амплитуда 7,5%).

Экспериментальные условия включали адаптацию к полноэкранным дрейфующим решеткам, фантомным решетчатым индукторам и фантомным контрольным решеткам, причем каждый тип решетки предъявлялся при каждом из 3 уровней контраста. Эксперимент состоял из 12 пробных проходов движения влево и 12 пробных проходов движения вправо для каждого условия типа решетки по контрасту, что составило 24 пробных прохода для каждого условия и в общей сложности 216 пробных проходов для эксперимента dMAE. Порядок условий был случайным по пробным проходам. После каждых 10 пробных проходов включался 10-секундный перерыв для минимизации эффектов утомления.

Анализы

Ответы классифицировались как «противоположные», если воспринимаемое направление теста было противоположно направлению адаптационного стимула, «нет» – если движение не воспринималось или воспринималось неоднозначно, и «то же», если воспринимаемое направление тестового стимула совпадало с направлением адаптационного стимула. Затем рассчитывался показатель смещения последействия движения (motion aftereffect bias score) путем присвоения каждому ответу в течение всех пробных проходов в каждом условии значения 1, если ответ был противоположным, 0 – если «нет», и -1 – если «то же». Все эти баллы затем суммировались, делились на общее количество пробных проходов в каждом условии и переводились в процентный балл, что приводило к нашей мере смещения последействия движения.

Чтобы гарантировать, что участники выполняли задание надежно и демонстрировали типичные эффекты адаптации к движению, был установлен критерий, требующий, чтобы участники демонстрировали минимальное смещение MAE на 50% в среднем по всем трем условиям полной решетки для включения в последующие анализы. Среди набранных участников 18 из 20 достигли этого критерия, и их данные представлены в этом исследовании.

Мы также проанализировали среднюю продолжительность MAE в эксперименте sMAE. Здесь все ответы «то же» и «нет» считались продолжительностью 0 с, и средняя продолжительность sMAE рассчитывалась по пробным проходам в каждом условии.

Модели ANOVA внутри субъектов были подогнаны к данным с использованием R (версия 4.4.0) для проверки эффектов типа индуктора и уровня контраста внутри субъектов, а также потенциальных эффектов взаимодействия между этими двумя факторами. Мы провели запланированные парные t-тесты между низким, средним и высоким контрастом в пределах каждого типа решетчатого индуктора, чтобы более четко очертить эффекты контраста индуктора. Кроме того, мы провели парные t-тесты (двусторонние), чтобы сравнить фантомный и фантомный контроль при каждом уровне контраста для общего числа 3 запланированных сравнений. Учитывая важность контроля возможных ошибок типа 1 при одновременном снижении вероятности совершения ошибок типа 2, мы приняли метод Холма-Бонферрони для контроля семейной вероятности ошибки. Таким образом, для контроля 3 возможных парных сравнений между, скажем, низким, средним и высоким контрастом адаптеров данного типа, мы отсортировали p-значения статистических тестов в порядке возрастания и оценили их с использованием скорректированных порогов 0,05/3 или 0,0167 для первого теста, 0,05/2 или 0,025 для второго теста и 0,05 для третьего теста. Для простоты мы сообщаем скорректированные p-значения в основном тексте, умножая некорректированное p-значение соответственно, и сообщаем как некорректированные, так и скорректированные p-значения для ясности и прозрачности отчетности.