Интересное сегодня

Автоматическая оценка конкретности слов: новый подход в когн...

Введение Конкретность — это степень, в которой понятие, обозначаемое словом, относится к воспринимае...

Как эмоциональное насилие в детстве влияет на доверие к собс...

Эмоциональное насилие и доверие к телу: скрытая угроза Фраза «сердце замерло» знакома каждому, кто п...

Как конгруэнтность мимики и поведения влияет на память и соц...

Влияние конгруэнтности на социальную память Различные типы информации о социальных объектах использу...

Как найти радость в мире, полном трудностей

На днях я оказалась в ситуации, когда смеясь до слез с двумя моими подростками, поняла, как важна ра...

Новое цифровое вмешательство для снижения депрессивных симпт...

Новое цифровое вмешательство, разработанное на основе десятилетнего исследования, использует игровое...

Программы законодательного лоббирования: повышение знаний и ...

Роль родителей в формировании политики в области образования детей с инвалидностью Учитывая историче...

В нашей повседневной жизни различные направленные сигналы направляют наше внимание и действия. Например, взгляд других людей раскрывает направление их интересов или забот во время социального взаимодействия (Emery, 2000; Frischen et al., 2007), тогда как дорожные знаки указывают пути, по которым мы должны следовать во время вождения. Эти направленные сигналы широко классифицируются как социальные или несоциальные в зависимости от их характеристик и контекста. По определению, социальные стимулы (такие как зрительный контакт) вызывают социальное внимание, которое отражает интересы и намерения других (Friesen & Kingstone, 1998; Ristic & Kingstone, 2005), тогда как несоциальные стимулы (такие как стрелка) этого не делают (Friesen et al., 2004). Было проведено огромное количество исследований для прояснения характеристик внимания, связанных с социальными и несоциальными стимулами, с продолжающимися дебатами об их сходствах и различиях (см. обзор Chacón Candia et al., 2022).

Обратный эффект конгруэнтности (RCE) при обработке взгляда

Недавние исследования продемонстрировали уникальный феномен внимания для стимулов, связанных со взглядом, известный как обратный эффект конгруэнтности (RCE), вызываемый пространственной задачей Стропа (например, Cañadas & Lupiáñez, 2012; Marotta et al., 2018). Классическая версия пространственной задачи Стропа, используемая в этом контексте, обычно включает идентификацию направления стрелки (например, влево или вправо) при игнорировании ее пространственного положения (например, слева или справа). Обычно время реакции (RT) увеличивается, а точность снижается в несогласованных (incongruent) условиях (например, стрелка, указывающая влево, появляется справа от экрана) по сравнению с согласованными (congruent) условиями (например, стрелка, указывающая влево, появляется слева от экрана). Однако, когда вместо стрелок используются стимулы взгляда, эта закономерность обращается: RT увеличивается, а точность снижается в согласованных условиях по сравнению с несогласованными условиями (т.е. RCE; Cañadas & Lupiáñez, 2012; Marotta et al., 2018).

Основные социальные объяснения RCE

Было предложено три основных социальных объяснения RCE:

- Гипотеза зрительного контакта (eye-contact hypothesis): предполагает, что в несогласованных условиях взгляд направлен на наблюдателя. Это восприятие прямого зрительного контакта социально значимо и облегчает реакцию, приводя к более быстрым RT в несогласованных, чем в согласованных условиях (Cañadas & Lupiáñez, 2012; Marotta et al., 2018).

- Гипотеза совместного внимания (joint attention hypothesis): утверждает, что RCE возникает потому, что несогласованные условия взгляда создают эпизоды совместного внимания. В частности, когда лицо представлено слева или справа и смотрит в направлении точки фиксации, его взгляд, по-видимому, совпадает с фокусом внимания наблюдателя в центре экрана. В результате эффекта облегчения от совместного внимания, RT в несогласованных условиях становятся короче, что приводит к наличию RCE (Edwards et al., 2020).

- Гипотеза совместного отвлечения (joint distraction hypothesis): предполагает, что в согласованных условиях внимание участников привлекается за пределы области экрана, релевантной для задачи. В результате требуется дополнительное время для переключения внимания обратно на стимул взгляда, что увеличивает RT в согласованных условиях по сравнению с несогласованными, приводя к наличию RCE (Hemmerich et al., 2022).

Эти три объяснения подчеркивают различные способы, которыми социальные факторы могут способствовать возникновению RCE. Социальное объяснение RCE также подкрепляется растущим числом свидетельств того, что различные социальные факторы — такие как выражение лица, социально-когнитивное развитие и воспринимаемая целенаправленность — могут влиять на силу RCE (Aranda Martín et al., 2022; Ishikawa et al., 2021, 2025; Jones, 2015; Marotta et al., 2022; Tanaka et al., 2023). В этом отношении Jones (2015) показал, что RCE для стимулов взгляда усиливался при эмоциональных выражениях, таких как гнев и счастье, по сравнению с нейтральными лицами, тогда как Ishikawa et al. (2025) продемонстрировали, что он вызывался человеческими, но не роботизированными лицами, вероятно, отражая различия в воспринимаемой социальной целенаправленности.

Роль несоциальных факторов и перцептивной сложности

Однако несколько других исследований предполагают, что одних только социальных объяснений может быть недостаточно для полного понимания природы RCE, поскольку этот эффект демонстрируется как модулируемый даже несоциальными факторами, такими как перцептивная сложность стимула (Román Caballero et al., 2021a, b; Tanaka et al., 2024). Например, Román Caballero et al. (2021a) сообщили, что RCE возникал даже для несоциальных стимулов, таких как стрелки, когда перцептивная сложность их фона увеличивалась. Более того, Tanaka et al. (2024) показали, что стимулы языка, которые можно классифицировать как несоциальные направленные стимулы, производят RCE. Они утверждали, что перцептивно сложные стимулы, которые затрудняют быструю идентификацию направления стимула, задерживают раннюю перцептивную обработку, такую как разделение объекта и фона. Эта задержка изменяет временную динамику активации реакции, обусловленной стимулом, и более позднего торможения реакции, в конечном итоге производя RCE. В соответствии с этим аргументом, RCE не наблюдался при использовании мультяшных глаз, которые, как предполагалось, облегчали извлечение направления взгляда из фона (Chen et al., 2022). В целом, эти выводы обогащают интерпретацию RCE, предполагая, что он может возникать в результате взаимодействия как социальных, так и перцептивных механизмов.

Тестирование влияния этнической принадлежности на RCE

Как указано выше, было предложено два основных подхода — социальный и несоциальный — для объяснения RCE (Aranda Martín et al., 2022; Dalmaso et al., 2023; Edwards et al., 2020; Hemmerich et al., 2022; Ishikawa et al., 2021, 2025; Marotta et al., 2018, 2019; Román Caballero et al., 2021a, b; Tanaka et al., 2024, 2025). Для дальнейшего изучения потенциальных социальных предпосылок RCE в настоящем исследовании использовалась пространственная задача Стропа с участием лиц двух разных этнических групп: восточноазиатской и европейской.

Этническая принадлежность и обработка лиц

Этническая принадлежность является фундаментальным социальным измерением, глубоко вовлеченным в различные механизмы, лежащие в основе обработки лиц. Например, хорошо известно, что люди испытывают большие трудности при восприятии характеристик лиц (например, выражение лица, возраст, пол и оценка психического состояния) у представителей других этнических групп по сравнению с представителями своей собственной (Adams et al., 2010; Elfenbein & Ambady, 2002; Elfenbein et al., 2007). Кроме того, были задокументированы различные эффекты этнической принадлежности на восприятие взгляда, включая ориентацию внимания, опосредованную взглядом (Dalmaso et al., 2015; Zhang et al., 2021, 2023), чувствительность к направлению взгляда (Collova et al., 2017; Uono & Hietanen, 2015) и избирательное внимание к области глаз (Kawakami et al., 2014). В этом отношении Pavan et al. (2011) наблюдали сниженную ориентацию внимания, опосредованную взглядом, когда европейским участникам предъявлялись стимулы взгляда от африканских, а не европейских лиц (для дополнительных результатов см. также Dalmaso et al., 2015; Ward et al., 2025; Weisbuch et al., 2017). Что более важно для настоящего исследования, Collova et al. (2017) провели задачу различения направления взгляда, используя лица восточноазиатской и европейской этничности. Их выводы показали, что чувствительность к направлению взгляда была выше для лиц той же этнической принадлежности, что и у участников, по сравнению с лицами другой этнической принадлежности. Аналогичные результаты были также получены Uono и Hietanen (2015), которые обнаружили, что европейские участники были более точны в различении направления взгляда у лиц той же этнической принадлежности по сравнению с лицами восточноазиатской этничности. Интересно, что участники восточноазиатской этничности не показали этого преимущества, возможно, отражая культурные нормы, которые препятствуют прямому зрительному контакту. Эти выводы указывают на то, что внимание к обработке взгляда может быть приоритетным при взаимодействии с членами своей этнической группы, по крайней мере, при определенных обстоятельствах.

Соответственно, механизмы, такие как совместное внимание и совместное отвлечение (Cañadas & Lupiáñez, 2012; Edwards et al., 2020; Hemmerich et al., 2022; Marotta et al., 2018), могут быть менее вероятно задействованы для лиц другой этнической принадлежности, что может привести к снижению или даже отсутствию RCE в кроссэтнических контекстах. В отличие от этого, отсутствие модуляции по этническому признаку может указывать на то, что эта переменная существенно не влияет на формирование RCE, по крайней мере, не выходит за рамки влияния, уже оказываемого другими факторами (например, перцептивными). Для систематического изучения этих возможностей были проведены два эксперимента с использованием пространственной задачи Стропа, в которых манипулировалась этническая принадлежность целевых лиц (восточноазиатская и европейская) и участвовали как восточноазиатские (японские), так и европейские (итальянские) участники, тем самым приняв кросс-культурную перспективу. Эта методологическая основа предоставила комплексную возможность исследовать потенциальное социальное измерение RCE с новой точки зрения, предлагая более глубокое понимание взаимодействия между этнической принадлежностью и обработкой зрительного контакта. Стрелочные стимулы также были включены в качестве несоциальных контрольных стимулов, для которых ожидался стандартный эффект конгруэнтности (например, Cañadas & Lupiáñez, 2012; Marotta et al., 2018).

Эксперимент 1

Участники

Было набрано 82 участника, 40 из которых были восточноазиатского происхождения (японцы; 5 мужчин, 34 женщины и один небинарный человек; средний возраст = 20,28 лет, стандартное отклонение = 2,21), а 42 — европейского происхождения (итальянцы; 19 мужчин, 22 женщины и один небинарный человек; средний возраст = 26,21 лет, стандартное отклонение = 2,83). Участники восточноазиатского происхождения были набраны в университетских аудиториях для получения зачета, в то время как европейские участники были набраны через платформу краудсорсинга Prolific и получили 3 евро за участие. Было получено информированное согласие от всех участников.

Для оценки необходимого размера выборки был проведен априорный анализ мощности. Использовалась программа G*Power 3.1 (Faul et al., 2007) с уровнем значимости α = 0,05 и размером эффекта d = 0,5, как указано в Jones (2015). Анализ показал, что для достижения 80% мощности для обнаружения эффектов требуется минимум 34 участника в каждой группе. Поэтому целью было набрать примерно 40 участников для каждой этнической группы (восточноазиатской и европейской). Исследование получило одобрение Комитета по этике исследований человека Университета (номер одобрения 23S0011) и Комитета по этике психологических исследований (номер одобрения: 4654). Все эксперименты проводились в соответствии с принципами, изложенными в Хельсинкской декларации.

Материалы и стимулы

В качестве целевых стимулов использовались лица восточноазиатской и европейской внешности, а также две черные стрелки. Лица были получены из базы данных MR2 (Strohminger et al., 2016) и включали двух мужчин и двух женщин (смотрящих влево и вправо) для каждой этнической группы, что составило в общей сложности 8 лицевых стимулов. Две стрелки (обе указывают влево и вправо) были созданы так, чтобы занимать примерно ту же пространственную область, что и стимулы взгляда. Эксперимент был разработан с использованием jsPsych 6.3.1 (de Leeuw, 2015).

Процедура

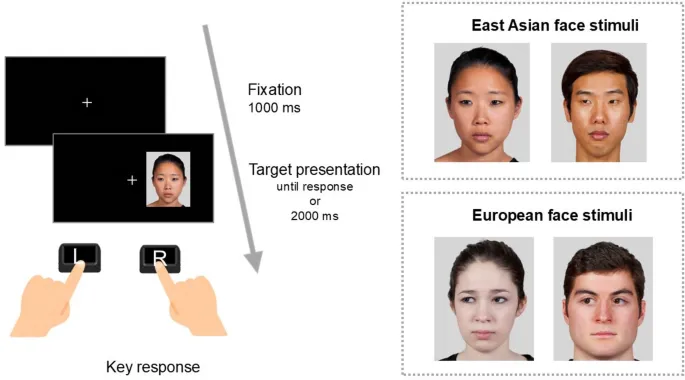

Эксперимент проводился онлайн с использованием платформы Pavlovia (Bridges et al., 2020). Участникам было предложено проводить эксперимент в тихой комнате и сидеть примерно в 40 см от экрана компьютера. Во время выполнения задачи они как можно быстрее и точнее указывали направление, в котором смотрела мишень (влево или вправо), игнорируя ее положение (слева или справа) на экране. Задача состояла из 192 проб, причем типы мишеней варьировались между стрелками (64 пробы), лицами восточноазиатского происхождения (64 пробы) и лицами европейского происхождения (64 пробы), а также конгруэнтностью (конгруэнтные и неконгруэнтные). Эти пробы были равномерно разделены на 96 конгруэнтных и 96 неконгруэнтных проб. Участники переходили к экспериментальным пробам после завершения 12 проб практики (см. рис. 1).

В начале каждой пробы крест фиксации предъявлялся в центре экрана в течение 1000 мс. Затем целевой стимул (т.е. стрелка, лицо восточноазиатского или европейского происхождения) предъявлялся до ответа (тайм-аут: 2000 мс) либо слева, либо справа от точки фиксации. Участникам было предложено нажать клавишу «F», если мишень указывала влево, и клавишу «J», если она указывала вправо. Их попросили отвечать как можно быстрее и точнее. Слово «неправильно!!» предъявлялось в течение 700 мс при нажатии неправильной клавиши. Направление и положение мишени рандомизировались в каждом экспериментальном блоке. Стрелки и лица предъявлялись в отдельных блоках; однако лица восточноазиатского и европейского происхождения чередовались в одном блоке. В конце эксперимента участники оценивали знакомость каждого лица по пятибалльной шкале Лайкерта от 1 (совсем не знакомо) до 5 (чрезвычайно знакомо). Их также попросили классифицировать этническую принадлежность каждого лица как восточноазиатскую, европейскую или другую.

Результаты

На основе критериев, использованных в Marotta et al. (2018), RT короче 200 мс (0,06%), длиннее 1300 мс (0,43%) и неправильные ответы (5,72%) были исключены из анализа RT. Три европейских участника не были включены в анализ данных, поскольку они не завершили эксперимент. Для краткости были представлены анализы частоты ошибок, оценок знакомости и частоты правильной идентификации этнической принадлежности по обоим экспериментам 1 и 2 в качестве дополнительных данных (см. Дополнение A).

Были рассчитаны средние RT для каждого экспериментального условия с учетом типа мишени, конгруэнтности и этнической принадлежности участников. Затем средние RT подверглись трехфакторному дисперсионному анализу (ANOVA) с типом мишени (3: стрелка, лицо восточноазиатского и европейского происхождения) и конгруэнтностью (2: конгруэнтная и неконгруэнтная) как внутригрупповыми переменными, а этнической принадлежностью участников (2: восточноазиатская и европейская) как межгрупповой переменной.

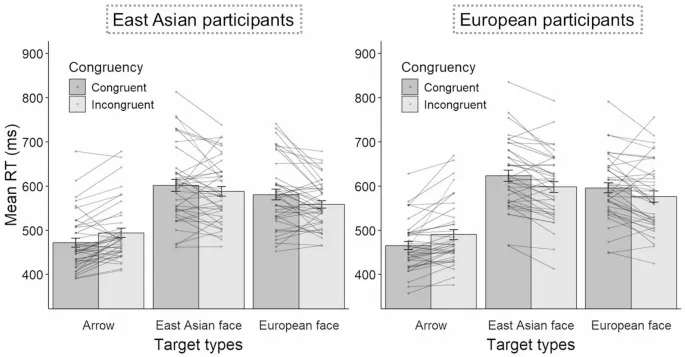

Результаты показали значимый главный эффект типа мишени, F(2, 154) = 316,26, p < 0,001, η²p = 0,81. Этот эффект был обусловлен более быстрыми RT для стрелок по сравнению с лицами (p < 0,001), что согласуется с предыдущими исследованиями. Также наблюдался значимый главный эффект конгруэнтности, F(1, 154) = 21,34, p < 0,001, η²p = 0,12. Этот эффект отражал стандартный эффект конгруэнтности для стрелок (M = 17,37 мс, SE = 3,87) и обратный эффект конгруэнтности для лиц (M = -17,37 мс, SE = 4,03).

Межгрупповое сравнение показало, что главный эффект этнической принадлежности участников был не значимым (F(1, 154) = 0,01, p = 0,92, η²p < 0,01). Это указывает на то, что общая скорость реакции не зависела от этнической принадлежности участников. Однако было обнаружено значимое взаимодействие между типом мишени и этнической принадлежностью участников, F(2, 154) = 3,30, p = 0,039, η²p = 0,04. Пост-хок анализы с поправкой Бонферрони показали, что для лиц восточноазиатского происхождения RT были в целом медленнее у восточноазиатских участников по сравнению с европейскими участниками (p = 0,045). Однако для лиц европейского происхождения или стрелок такой разницы не наблюдалось (p > 0,05). Это взаимодействие предполагает, что этническая принадлежность участников может влиять на обработку лиц своей этнической группы.

Объединенный анализ эффекта конгруэнтности по экспериментам 1 и 2

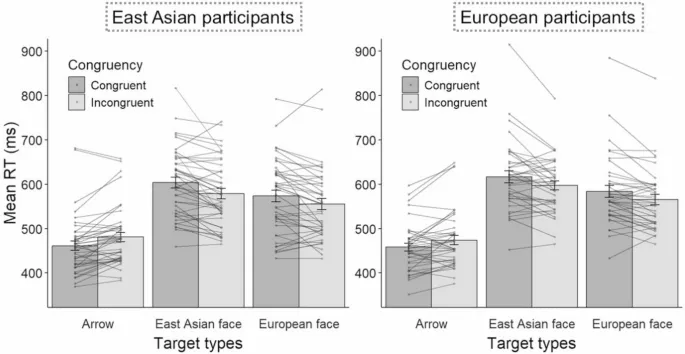

Для изучения влияния этнической принадлежности участников и типа мишени на RCE в обоих экспериментах были объединены данные из пространственных задач Стропа (n = 157). Эффект конгруэнтности рассчитывался путем вычитания RT конгруэнтных проб из RT неконгруэнтных проб. Согласно подходу Wagenmakers et al. (2018), был проведен Байесовский двухфакторный смешанный ANOVA с типом мишени (стрелка, лицо восточноазиатского и европейского происхождения) в качестве внутригруппового фактора и этнической принадлежностью участников (восточноазиатская и европейская) в качестве межсубъектного фактора. Использовался приоритет Коши с параметром масштаба 0,707, который является настройкой по умолчанию в программном обеспечении JASP (JASP Team, 2016).

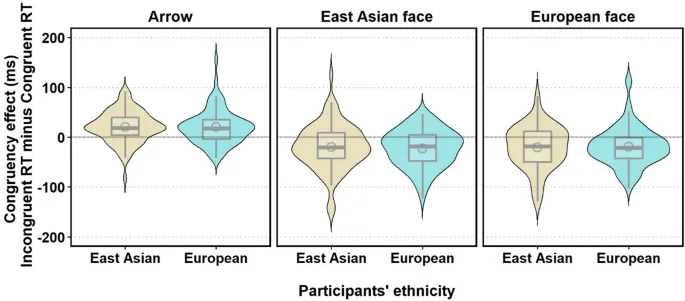

Результат показал, что главный эффект типа мишени был значимым, F(2, 310) = 73,33, p < 0,001, η²p = 0,32, BFincl = ∞, указывая на то, что стрелки производили стандартный эффект конгруэнтности. Как показано на рис. 4, целевые лица восточноазиатского и европейского происхождения производили RCE, но существенных различий в величине RCE между лицами восточноазиатского и европейского происхождения не было (скорректированный p = 0,76). Главный эффект этнической принадлежности участников, F(1, 155) = 0,01, p = 0,91, η²p = 8,993 × 10⁻⁵, BFincl = 0,095, и взаимодействие между типом мишени и этнической принадлежностью участников, F(2, 310) = 0,16, p = 0,86, η²p = 0,001, BFincl = 0,024, оба не были значимыми.

Для изучения RCE как для лиц восточноазиатского, так и для европейского происхождения был проведен Байесовский одновыборочный t-тест. Результат показал наличие убедительных доказательств RCE для лиц восточноазиатского происхождения (M = -21, SD = 42, t(156) = -6,22, p < 0,001, d = -0,50, BF10 = 2,141 × 10⁶), а также для лиц европейского происхождения (M = -20, SD = 42, t(156) = -5,94, p < 0,001, d = -0,47, BF10 = 552629,343).

Обсуждение

Мы воспроизвели результаты Эксперимента 1, подтвердив, что стрелки вызывали стандартный эффект конгруэнтности, а этническая принадлежность не модулировала RCE для взгляда. Эти выводы далее демонстрируют устойчивость последнего эффекта, поскольку он последовательно проявлялся независимо от этнической принадлежности лицевых стимулов, этнической принадлежности участников или контекста предъявления (т.е. предъявлялись ли лица в перемешанном или блочном режиме). Кроме того, объединенные анализы Экспериментов 1 и 2 ясно показали устойчивость RCE для взгляда и его видимую нечувствительность к модуляции этнической принадлежностью.

Общая дискуссия

Настоящее исследование изучало, может ли RCE для стимулов взгляда формироваться этнической принадлежностью. В двух экспериментах восточноазиатским и европейским участникам предлагалось различать направление взгляда (влево или вправо) лиц восточноазиатской и европейской внешности, появляющихся слева или справа. Стрелочные стимулы также были включены в качестве несоциальных контрольных стимулов. Результаты были однозначными и соответствовали предыдущим исследованиям (например, Cañadas & Lupiáñez, 2012; Marotta et al., 2018): в обоих экспериментах стрелки вызывали стандартный эффект конгруэнтности, тогда как стимулы взгляда вызывали RCE, независимо от этнической принадлежности участников и этнической принадлежности лиц.

Отсутствие модуляции RCE на основе этнической принадлежности контрастирует с широким спектром перцептивных и аттенционных феноменов в области социальной когнитивистики, где этническая принадлежность, как было показано, оказывает заметное влияние (например, Adams et al., 2010; Zhang et al., 2021; Uono & Hietanen, 2015). Дальнейшие соображения необходимы на основе выводов, представленных в дополнительных материалах. Во-первых, участники обеих групп точно идентифицировали этническую принадлежность лицевых стимулов с точностью более 95%. Это указывает на то, что этнические признаки были четко распознаны и обработаны во время задачи. Однако несколько неожиданным результатом является то, что европейские лица были оценены как более знакомые, чем лица восточноазиатского происхождения, обеими группами участников. Этот результат может отражать более широкое глобальное воздействие европейских лицевых репрезентаций в СМИ, рекламе и популярной культуре, что может влиять на воспринимаемую знакомость независимо от личного опыта или групповой принадлежности, по крайней мере, в наших выборках. Хотя это различие в знакомости присутствовало, оно явно не повлияло на закономерность RCE.

Тем не менее, стоит отметить, что в обоих экспериментах наблюдалось, что RT в целом были медленнее для лиц восточноазиатского происхождения, чем для лиц европейского происхождения. Мы предварительно предполагаем, что этот вывод может быть связан с различиями в знакомости (см. выше) или специфическими характеристиками лиц, такими как размер глаз и контраст между тоном кожи и склерой, как сообщалось Kobayashi и Kohshima (2001). В нашем исследовании европейские лица-мишени обычно имели большие глаза, чем лица восточноазиатского происхождения. Кроме того, контраст между радужной оболочкой и склерой/тоном кожи, казалось, был выше у европейских лиц, что могло улучшить обнаружение направления взгляда и привести к более быстрым RT. На первый взгляд, можно было бы ожидать, что такие перцептивные различия также будут модулировать силу RCE, причем лица восточноазиатского происхождения (которые могут быть перцептивно более сложными, чем лица европейского происхождения) будут давать более сильные эффекты. Однако наши результаты показали, что эти различия в RT не привели к более сильным RCE. Двухэтапная гипотеза (Tanaka et al., 2025) предоставляет полезную основу для объяснения взаимосвязи между перцептивной сложностью и RCE. Согласно этой модели, после достижения разделения объекта и фона, торможение реакции достигает пика и остается стабильным в течение определенного периода, как показано в анализах дельта-графиков (см. Ponce et al., 2025; Tanaka et al., 2025). Таким образом, хотя большая перцептивная сложность может задерживать раннее разделение и общее время реакции, она не увеличивает линейно величину RCE. Несмотря на эти потенциальные различия в RT, в нашем контексте закономерность RCE оставалась последовательной для всех лицевых мишеней. Это further поддерживает устойчивость RCE, которая была последовательно воспроизведена в нескольких независимых лабораториях (Cañadas & Lupiáñez, 2012; Dalmaso et al., 2023; Edwards et al., 2020; Jones, 2015; Marotta et al., 2018; Tanaka et al., 2023).

Кроме того, можно утверждать, что наши выводы противоречат предыдущим исследованиям, приписывающим RCE социальным факторам (Aranda Martín et al., 2022; Cañadas & Lupiáñez, 2012; Edwards et al., 2020; Hemmerich et al., 2022; Ishikawa et al., 2021, 2025; Jones, 2015; Marotta et al., 2018, 2019; Narganes-Pineda et al., 2022; Tanaka et al., 2023). Однако доказательства, касающиеся роли социальных факторов, таких как выражение лица и психологические расстройства, остаются неубедительными. Tanaka et al. (2023) обнаружили, что RCE более выражен для грустных лиц по сравнению со счастливыми или нейтральными лицами. В отличие от этого, другие исследования сообщили о более сильном RCE для различных выражений лиц, таких как счастливые лица (Jones, 2015; Marotta et al., 2022) или сердитые лица (Jones, 2015). Эти несоответствия в исследованиях предполагают, что могут быть вовлечены факторы, отличные от социальной обработки. Одно из возможных объяснений заключается в том, что вариации RCE в различных выражениях лиц могут быть связаны с различиями в размере глаз, вызванными эмоциональными выражениями. Кроме того, с социальной точки зрения (например, гипотеза совместного внимания), предыдущие исследования показали, что RCE снижался у людей с социальной тревогой (Ishikawa et al., 2021), в то время как эффект сохранялся у людей с расстройствами аутистического спектра или синдромом дефицита внимания/гиперактивности (Chacón Candia et al., 2024; Marotta et al., 2022). Другие исследования также предполагали, что RCE формируется социально-когнитивным развитием, становясь более очевидным по мере созревания таких способностей (Aranda Martín et al., 2022). Эти исследования указывают на то, что социальные факторы могут модулировать RCE в ситуациях, когда нарушения этих функций или их траектория развития сильно связаны с социальными факторами (Ishikawa et al., 2021), как при социальной тревоге, или когда социально-когнитивное развитие еще незрело (Aranda Martín et al., 2022). Следовательно, в то время как перцептивные механизмы, такие как разделение объекта и фона и избирательное торможение, обеспечивают базовый процесс, лежащий в основе RCE, предполагается, что социальные факторы могут модулировать эффект в ситуациях, когда нарушения этих функций или их траектория развития тесно связаны с социальными факторами.

Ограничения исследования

Настоящее исследование имеет некоторые ограничения. Во-первых, выборки восточноазиатского и европейского происхождения различались по демографическим характеристикам, таким как возраст и образование. Тем не менее, мы считаем, что влияние этих различий на текущие выводы минимально, поскольку RCE последовательно наблюдался во всех группах. Кроме того, предыдущие исследования предполагают, что возрастные изменения в RCE наиболее выражены в детстве, а не во взрослом возрасте (Aranda Martín et al., 2022). Тем не менее, будущие исследования могли бы попытаться воспроизвести наши выводы, используя более близкие по составу выборки. Во-вторых, Эксперименты 1 и 2 проводились онлайн. Даже если поведенческие онлайн-эксперименты могут давать надежные данные (например, Bridges et al., 2020), этот подход неизбежно снижает контроль над экспериментом и исключает прямой мониторинг внимания участников. Для устранения этих ограничений мы проинструктировали участников выполнять задачу в тихой обстановке на фиксированном расстоянии просмотра и внедрили стандартные проверки качества данных. Важно отметить, что надежный RCE, наблюдавшийся во всех группах, соответствовал предыдущим лабораторным исследованиям (например, Cañadas & Lupiáñez, 2012; Marotta et al., 2018), что предполагает надежность наших выводов, несмотря на онлайн-формат. В-третьих, мы оценивали только рейтинги знакомства для лицевых стимулов. Поскольку аффективная валентность и возбуждение являются ключевыми социальными факторами, которые могут модулировать RCE, включение этих мер было бы ценным направлением для будущих исследований.

В свете наших выводов стоит рассмотреть, не могут ли последние перцептивные объяснения (см. Román Caballero et al., 2021a, b; Tanaka et al., 2024, 2025) предложить более подходящее объяснение RCE, особенно в контекстах, где социальные факторы (такие как этническая принадлежность), по-видимому, играют ограниченную роль. Среди них двухэтапная гипотеза (Tanaka et al., 2025) предполагает, что RCE является результатом двух последовательных процессов: разделение объекта и фона, как описано Román Caballero et al. (2021a, b), и торможение реакции, первоначально обсуждавшееся Ridderinkhof (2002a, b) и Tipper (1985). Когда стимулы сложны, например, лица, требуется больше усилий для визуального разделения цели, что вводит временную задержку между релевантными для задачи и нерелевантными для задачи кодами (Hommel, 1993). Эта задержка уменьшает пространственные помехи и позволяет действовать нисходящим тормозным механизмам. В несогласованных условиях подавление неправильных пространственных кодов облегчает реакции, а в согласованных условиях подавление правильных кодов задерживает их. В нашем исследовании лицевые стимулы, вероятно, требовали больше усилий для обработки, чем стрелки, на что указывают более длительные RT, тем самым активируя тормозные механизмы, описанные двухэтапной моделью. Крайне важно, что эти процессы не зависели от этнической принадлежности лицевых мишеней, предполагая, что, по крайней мере, в настоящем контексте RCE для взгляда мог быть обусловлен скорее перцептивными, чем социальными механизмами.

Заключения

Мы исследовали возможную роль этнической принадлежности в формировании RCE для стимулов взгляда с кросс-культурной точки зрения. RCE возникал независимо от этнической принадлежности мишени или участников, а также от способа предъявления лиц (т.е. перемешанно или блочно). В то время как предыдущие исследования предоставляли доказательства роли социальных факторов в RCE (например, Ishikawa et al., 2025; Jones, 2015), наши выводы не выявили модуляции эффекта на основе этнической групповой принадлежности. Эта закономерность может свидетельствовать о том, что, по крайней мере, при текущих условиях, RCE относительно устойчив к этому социальному измерению и может отражать влияние более общих, возможно, низкоуровневых перцептивных механизмов (см., например, Tanaka et al., 2025). Эта работа вносит вклад в теоретическое понимание RCE для взгляда с социальной точки зрения, предполагая, что он может оставаться стабильным даже при социально значимых различиях.