Интересное сегодня

Как негативный опыт формирует эмпатию у животных

Введение Последние исследования раскрыли механизм работы мозга в предлобной коре, который определяет...

Как развивать устойчивость в трудные времена

Введение Непредсказуемость текущего момента дезориентирует – как и в первые дни пандемии, когда все ...

Как стимулировать творческий процесс: наука и практика

Введение Когда я был ребенком, я проводил часы за написанием. Моя сестра и я делили маленькую гардер...

Как гены дофамина и серотонина влияют на кооперацию и наказа...

Влияние генетических вариантов на социальное поведение Генетические варианты в дофаминовых и серотон...

Социальный интеллект кошек: как мимика влияет на их общение

Социальная жизнь кошек: миф или реальность? «Что?» — возможно, спросите вы, прочитав заголовок. «Соц...

Использование анализа эмоциональной мимики в взаимодействии ...

Введение В последние годы приложения для здоровья стали популярными благодаря своей роли в улучшении...

Прогнозирование жестокого обращения с детьми у детей с психически больными родителями: применение машинного обучения

Введение

В последние десятилетия наблюдается тревожный рост психических расстройств среди молодежи по всему миру. Это увеличивает нагрузку на системы общественного здравоохранения и требует разработки программ лечения и ранней профилактики. Особую группу риска составляют дети, чьи родители страдают психическими заболеваниями. Исследования показывают, что у таких детей значительно повышен риск развития собственных психических расстройств, что обусловлено как генетическими, так и средовыми факторами, включая психосоциальные риски, такие как неадекватное воспитание, социальная изоляция, стигма и низкий доход. Важным фактором, связанным с проблемами психического здоровья у детей и подростков, является жестокое обращение с детьми, которое включает физическое, эмоциональное и сексуальное насилие, а также пренебрежение.

Несмотря на установленную связь между психическими заболеваниями родителей, подверженностью детей насилию и проблемами их психического здоровья, дети из таких семей часто не включаются в рутинную клиническую оценку. Врачи, работая с родителями, склонны фокусироваться на симптомах родителя, оставляя без внимания потенциальные риски для психического здоровья ребенка. Это особенно актуально для семей с низким и средним уровнем риска, где стрессовые факторы недостаточно серьезны для вмешательства служб защиты детей, а институциональная поддержка недоступна. Более того, специалисты в области психического здоровья могут неохотно проводить скрининг на предмет возможного жестокого обращения с детьми, опасаясь оттолкнуть нуждающегося в помощи пациента. Существует также значительный недостаток научного консенсуса относительно методов скрининга и оценки жестокого обращения с детьми, что приводит к отсутствию надежных и стандартизированных процедур в клинической практике.

Дополнительной проблемой является точность родительских отчетов в прогнозировании реального бремени болезней у ребенка. Исследования показывают лишь низкое или среднее совпадение между отчетами родителей и детей относительно психопатологии ребенка, причем родители могут как недооценивать, так и переоценивать симптомы. Это может быть связано с тем, что предыдущие исследования часто рассматривали лишь ограниченный набор факторов, оставляя важные переменные неизученными. Таким образом, помимо социально-экономических и детских факторов, родительские характеристики, такие как психическое заболевание родителей и пережитый ими опыт жестокого обращения, могут напрямую влиять на расхождения в оценках и вносить значительные искажения.

В заключение, в настоящее время не существует валидированных методов скрининга для оценки риска жестокого обращения у детей, чьи родители страдают психическими заболеваниями. Отсутствует прогностическая модель, которая надежно различала бы детей, находящихся ниже порога жестокого обращения (проблемы воспитания на субклиническом уровне), и тех, у кого оно клинически значимо, несмотря на то, что ранняя диагностика и идентификация рисков принесли бы пользу обеим группам. Кроме того, не определено, могут ли оценки, основанные только на данных родителей, включая их психические заболевания, предсказывать жестокое обращение с детьми с клинически приемлемой точностью.

Следовательно, данное исследование направлено на устранение этого пробела путем применения подхода машинного обучения для прогнозирования жестокого обращения с детьми с использованием социодемографических данных и психосоциальных оценок как родителей, так и детей из семей с психически больным родителем. Подходы машинного обучения могут интегрировать множество предикторов и улавливать сложные взаимодействия, предлагая перспективу для стратификации рисков там, где традиционные статистические модели терпят неудачу. Соответственно, в этом исследовании разработаны и внутренне валидированы модели случайного леса (random forest) для прогнозирования жестокого обращения с детьми, операционализированного с использованием краткой формы опросника детской травмы (Childhood Trauma Questionnaire Short–Form, CTQ–SF). CTQ–SF является 28-пунктовым самоотчетным ретроспективным транснациональным инструментом оценки детской травмы. Он является одной из наиболее часто применяемых мер детской травмы и оценивает пять аспектов травмы (эмоциональное насилие, физическое насилие, сексуальное насилие, эмоциональное пренебрежение и физическое пренебрежение), демонстрируя надежные психометрические свойства. Для прогнозирования того, находятся ли дети выше или ниже клинически значимого балла травмы, был сгенерирован пороговый балл, как и в предыдущих исследованиях.

Цели исследования

Исследование имело две основные цели:

- Разработать модели машинного обучения для точного прогнозирования риска жестокого обращения с детьми у детей, чьи родители страдают психическими заболеваниями. Эти модели интегрировали множественные предикторы, включая социодемографические переменные, детские переменные и факторы психического здоровья родителей, в соответствии с многофакторной моделью риска жестокого обращения с детьми.

- Сравнить три различные модели, чтобы определить, достаточна ли модель, основанная исключительно на оценках родителей (Модель 2: Родитель → Дети), для точного прогнозирования фактического риска жестокого обращения с ребенком. Для сравнения были рассчитаны две дополнительные модели:

Сравнительные модели

- Модель 1 (Родители → Родители): Использовались родительские отчеты для прогнозирования родительской оценки жестокого обращения с их ребенком.

- Модель 3 (Дети → Дети): Использовались самоотчеты детей для прогнозирования их фактического статуса жестокого обращения.

Сравнительные модели позволили изучить, различаются ли важные предикторы в выборках родительских и детских данных. Основываясь на предыдущих исследованиях, было высказано предположение, что история родительского жестокого обращения войдет в число наиболее важных предикторов в анализе важности переменных для Модели 1 и Модели 2. Модели были разработаны с использованием трехкратной перекрестной валидации с десятью повторениями, а окончательная точность прогнозирования рассчитывалась путем прогнозирования на тестовом наборе данных.

Методы

Участники и среда

Исследование было предварительно зарегистрировано как клиническое испытание и одобрено местным этическим комитетом. Скрининг и сбор данных проводились с февраля 2015 по август 2018 года в амбулаторной психиатрической клинике в Германии. Было отобрано 1434 пациента, соответствующих критериям включения (наличие хотя бы одного ребенка). Из них 399 пациентов не удалось связаться во время пребывания в клинике, а 698 отказались от участия. Семь наборов данных были исключены из исследования из-за более чем 50% пропущенных данных. Общая выборка родительских данных составила 330 родителей. Дополнительно приняли участие 95 детей, что привело к подвыборке из 95 детей. Для статистического анализа были подготовлены три окончательных набора данных: первый набор (только родительские данные), второй набор (родительские и детские данные) и третий набор (только детские данные). Все участники предоставили письменное информированное согласие.

Родительский набор данных (n = 330)

Клинический диагноз родителей по МКБ-10 (Международная классификация болезней) ставился опытным клиницистом при поступлении и подтверждался психиатром во время стационарного лечения. Дополнительно оценивались Глобальная оценка функционирования (Global Assessment of Functioning, GAF) и Клиническая глобальная оценка (Clinical Global Impressions, CGI). Родители предоставили информацию о своем поле, возрасте, продолжительности заболевания, коморбидности, потенциальных заболеваниях другого родителя, статусе отношений, образовании и занятости, доходе и количестве детей. Кроме того, родители заполнили Расширенную шкалу привязанности (Revised Adult Attachment Scale, AAS), сообщили о жестоком обращении с детьми с использованием краткой формы опросника детской травмы (CTQ–SF), оценили Шкалу общей самоэффективности (Generalized SelfEfficacy Scale, SWE) и Опросник чувства целостности (Sense of Coherence Questionnaire, SOC).

Социодемографические переменные детей, указанные родителями, включали пол, возраст, порядок рождения, состав домохозяйства, участие третьих лиц в уходе, количество основных опекунов в семье и за ее пределами, посещаемость школы и информацию о болезни родителя. Психологические переменные включали психопатологию ребенка по Опросникам поведения ребенка (Child Behavior Checklist, CBCL/ 6-18R), управление стрессом (Stress-Verarbeitungs-Fragebogen, SVF), родительскую роль (Parentification, разработанный самостоятельно 21-пунктовый опросник), качество жизни ребенка (LQ) и жестокое обращение с детьми (CTQ–SF).

Детский набор данных (n = 95)

Социодемографические переменные детей включали пол, возраст, коморбидность, диагноз родителя, количество братьев и сестер, порядок рождения, брачный статус родителей, проживание в одном домохозяйстве с родителем, статус работы родителей, количество основных опекунов в семье и за ее пределами, а также внешнюю поддержку. Кроме того, дети предоставили информацию о своих внеучебных занятиях, обязанностях по дому, беспокойстве по поводу школы и позитивной самовербализации. Психологические переменные включали психопатологию ребенка по Опросникам самоотчета для подростков (Youth Self Report, YSR/11-18R), управление стрессом (SVF), родительскую роль, качество жизни (LQ) и жестокое обращение с детьми (CTQ–SF). Также были оценены SWE и SOC.

Предварительная обработка данных

Данные собирались с использованием IBM SPSS Statistics для Windows (версия 25.0). Качественные данные были закодированы численно. Затем данные были экспортированы в RStudio для предварительной обработки. Статистический анализ проводился с использованием пакета caret, а графики создавались с помощью пакета ggplot2. Предварительная обработка данных включала оценку пропущенных значений для максимизации размера набора данных и расчет шкал и субшкал опросников. Пропущенные значения элементов оценивались с помощью модели случайного леса, чтобы увеличить объем данных, доступных для анализа. Этот подход был выбран, поскольку в наборе данных было больше категориальных, чем числовых данных, а доля пропусков была ниже 10%. Сравнение средних значений и стандартных отклонений импутированных данных с исходными данными не выявило значительных различий. Шкалы и субшкалы опросников рассчитывались путем суммирования пунктов в соответствии с руководствами. Затем для каждой субшкалы рассчитывался средний балл, после чего вычислялся общий средний балл для всего опросника. Общие баллы и баллы по субшкалам включались в качестве предикторов в статистические модели.

Измерение жестокого обращения с детьми

Оценки CTQ–SF как родителей (Модель 1), так и детей (Модель 2 и Модель 3) служили зависимыми переменными. CTQ–SF ранее категоризировался по уровням тяжести, от отсутствия симптомов до крайних симптомов, независимо от его пяти субшкал. Поскольку его пятифакторная структура оставалась последовательной, не все субшкалы демонстрировали высокую внутреннюю согласованность (например, субшкала физического пренебрежения). Поэтому, как и в предыдущих исследованиях, для различения баллов, указывающих на клинически значимое жестокое обращение с детьми, без учета субшкал, был сгенерирован общий пороговый балл. На основе предыдущих исследований пороговый балл был установлен на уровне 35 для разделения двух категорий: дети без или с минимальными симптомами клинического жестокого обращения (обозначенные как 0 в анализе) и те, кто сообщал о клинически значимых симптомах жестокого обращения (обозначенные как 1 в анализе).

Статистический анализ

Анализ деревьев случайного леса

В машинном обучении наборы данных обычно делятся на обучающий набор (большая часть данных, используемая для обучения модели) и проверочный набор (для оценки производительности модели). Затем модель применяется к отдельному набору данных, называемому тестовым набором, для прогнозирования. Для предотвращения переобучения модели часто используется k-кратная перекрестная валидация. В настоящем исследовании обучающий набор данных составлял 50% от всего набора данных, тогда как проверочный и тестовый наборы данных содержали по 25% каждый. Подмножества рассчитывались случайным образом, сохраняя распределение прогнозируемой переменной. Из-за малого размера наборов данных при проверке модели использовалась трехкратная перекрестная валидация с 10 повторениями. На основе точности моделей машинного обучения в проверочном наборе данных выбиралась лучшая модель для прогнозирования тестового набора данных, и рассчитывались параметры качества (специфичность, чувствительность, каппа, F1-мера, площадь под кривой ROC (AUC), точность, прецизионность и полнота). Этот подход был выбран для внешней валидации точности прогнозов окончательного классификатора на новых данных. Кроме того, проверочный набор данных использовался для расчета порога, примененного к окончательной прогностической модели. Всего было создано три прогностические модели:

- Модель 1 (Родители → Родители): Родительские данные использовались для прогнозирования родительских оценок CTQ–SF детей.

- Модель 2 (Родители → Дети): Родительские данные использовались для прогнозирования фактического CTQ–SF детей.

- Модель 3 (Дети → Дети): Фактический CTQ–SF детей прогнозировался на основе данных детей.

Точность (accuracy) описывает процент правильно классифицированных исходов среди всех исходов. Чувствительность (sensitivity) представляет собой процент истинно положительных исходов, а специфичность (specificity) указывает на процент правильно предсказанных отрицательных исходов. Коэффициент каппа Коэна (Kappa) служит мерой производительности, учитывающей правильные предсказания, обусловленные случайностью, при этом значения выше 0,40 указывают на умеренное согласие. Кривая ROC (Receiver Operating Characteristic) отображает чувствительность против частоты ложноположительных результатов при всех возможных значениях порога. Связанная с ней метрика, площадь под кривой (AUC), не зависит от выбора порога. Большинство исследователей считают AUC > 0,70 хорошим показателем.

Алгоритм случайного леса

Случайный лес — это алгоритм машинного обучения с учителем, основанный на деревьях решений. Он генерирует нелинейную модель, полученную из ансамбля деревьев решений, созданных из случайно выбранных бутстрэп-выборок. При разделении узла во время построения дерева решений рассматривается только случайное подмножество признаков. Каждое дерево затем вырастает до максимальной глубины. Окончательное предсказание — это большинство голосов от каждого дерева для метки класса. Важность признаков рассчитывается на основе уменьшения энтропии по всем деревьям. Модели были рассчитаны с использованием 1000 деревьев (ntree), как предложено Куном и Джонсоном, а количество признаков, рассматриваемых при каждом разделении (mtry), было установлено по умолчанию, как и размер узла. Пакет caret устанавливает по умолчанию пороговую вероятность 0,5, определяя минимальную вероятность 50% для положительного прогноза. Поскольку набор данных содержит больше отрицательных, чем положительных прогнозов (положительные исходы для родителей — 27,88%, положительные исходы для детей — 41,41%) и, следовательно, несбалансирован, пороговое значение было установлено на основе кривой рабочей характеристики приемника (ROC). Пороговое значение для окончательной модели определялось на основе средних порогов перекрестно валидированных моделей проверочного набора данных. Дальнейший выбор признаков или настройка гиперпараметров не применялись.

Результаты

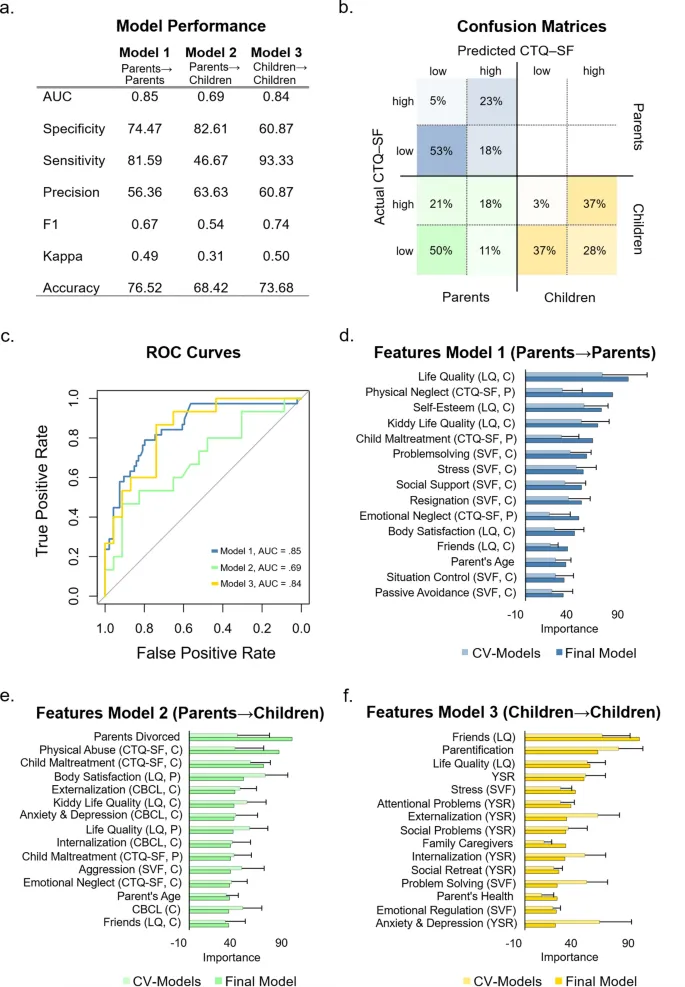

Модель 1: Родители → Родители

Эта модель предсказывала родительскую оценку жестокого обращения с детьми (CTQ–SF) на основе родительских отчетов. Модель достигла окончательной точности прогнозирования 76,62% с AUC 0,85, что можно считать хорошим соответствием модели. Специфичность и чувствительность были оценены в 75,69% и 81,59% соответственно. Эти результаты соответствуют показателю каппа 0,49 и F1-мере 0,58. В целом, эти результаты продемонстрировали хорошее соответствие модели для прогнозирования родительской оценки CTQ–SF у детей. Наиболее важными признаками были общее качество жизни детей (средний балл, LQ), родительское физическое пренебрежение (средний балл, субшкала физического пренебрежения CTQSF) и родительская оценка самооценки детей (средний балл, субшкала самооценки LQ), за которыми следовали средний балл субшкалы Kiddy из LQ; и общий средний балл родительского жестокого обращения с детьми по CTQ–SF.

Модель 2: Родители → Дети

При использовании родительских данных напрямую для прогнозирования фактического CTQ–SF детей точность снизилась до 68,42% с AUC 0,69. Специфичность и чувствительность были оценены в 82,61% и 46,67% соответственно. Окончательная модель достигла общего показателя каппа 0,31 и F1-меры 0,54. Наиболее важными признаками были семейное положение родителей (разведены), родительская оценка физического насилия над детьми (средний балл, субшкала физического насилия CTQ–SF) и родительская оценка общего балла жестокого обращения с детьми (средний балл CTQ–SF), за которыми следовали удовлетворенность телом родителя (средний балл, субшкала удовлетворенности телом LQ) и внешние поведенческие проблемы детей (средний балл, субшкала внешних проблем CBCL).

Модель 3: Дети → Дети

Модель предсказывала баллы жестокого обращения детей на основе социодемографических и психосоциальных отчетов детей. Модель достигла окончательной точности прогнозирования 73,68% с AUC 0,84, что можно считать хорошим соответствием модели. Специфичность и чувствительность были оценены в 60,87% и 93,33% соответственно. Эти результаты соответствуют показателю каппа 0,50 и F1-мере 0,74. В целом, эти результаты демонстрируют хорошее соответствие модели для прогнозирования фактического CTQ–SF на основе данных детей. Наиболее важными признаками были количество друзей, родительская роль (parentification), качество жизни (средний балл LQ), за которыми следовали средний балл всех эмоциональных и поведенческих проблем (измеренных YSR) и сообщаемый стресс (средний балл, субшкала стресса SVR).

Обсуждение

Настоящее исследование является первым, в котором использован классификатор случайного леса для прогнозирования баллов жестокого обращения у детей психически больных родителей с использованием родительских и детских данных. Мы исследовали предсказуемость баллов жестокого обращения с детьми на основе родительских и детских психосоциальных данных, уделяя особое внимание истории родительского жестокого обращения как предикатору. Кроме того, мы сравнили, достигла ли модель, прогнозирующая баллы жестокого обращения с детьми, используя только родительские отчеты, сопоставимой точности с другими моделями. В целом, все три модели продемонстрировали умеренную или высокую прогностическую производительность с показателями точности от 68% до 77% и значениями AUC от 0,69 до 0,85. Модели, прогнозирующие CTQ–SF, используя только родительские или только детские данные, достигли наивысших AUC (0,85 и 0,84 соответственно). Модель, прогнозирующая CTQ–SF детей исключительно на основе родительских данных, показала наименьшую точность (ACC = 68%) и значения AUC (AUC = 0,69). Родительское жестокое обращение с детьми вошло в число десяти наиболее важных предикторов как в Модели 1, так и в Модели 2.

Оценка метрик производительности и точности

Предыдущие исследования, прогнозирующие жестокое обращение с детьми для принятия решений о размещении, сообщали о точности примерно от 75% до 85% и AUC в диапазоне от 0,59 до 0,87. В своем метаанализе ван дер Пут и др. [95] обнаружили умеренную прогностическую точность с AUC 0,68 для инструментов оценки рисков, используемых для принятия решений о размещении детей под опеку. Исследования, прогнозирующие психопатологию или исходы травмы, показали аналогичную точность в диапазоне от 67% до 94% и AUC от 0,60 до 0,93 для прогнозирования симптомов у детей. Например, Прайс и др. [68] достигли AUC = 0,71, прогнозируя жестокое обращение, определенное CTQ (порог > 28), используя социодемографические, поведенческие и нейрофизиологические предикторы в выборке подростков (n = 384) с соотношением классификации положительных к отрицательным 1:3. По сравнению с этими исследованиями, наши модели показывают умеренную или хорошую точность и AUC. Однако, хотя в этом исследовании были достигнуты сравнительно высокие AUC (AUC > 0,80) в Модели 1 (Родители → Родители) и Модели 3 (Дети → Дети), точность прогнозирования была значительно снижена при прогнозировании показателей детей с использованием родительских данных (Модель 2, Родители → Дети). Хотя AUC Модели 2 находится в диапазоне, обычно наблюдаемом в других исследованиях, высокая точность прогнозирования (AUC > 0,80) для жестокого обращения с детьми не была достигнута на основе использованных предикторов; высокий уровень точности редко наблюдается в литературе в целом.

Несколько причин могут объяснить этот разрыв в прогнозировании. Во-первых, маловероятно, что это связано с недостаточным количеством предикторов или включением нерелевантных, учитывая, что анализ включал более 90 наиболее значимых предикторов из литературы. Во-вторых, выбор модели машинного обучения напрямую влияет на точность анализа. Другие алгоритмы (например, нейронные сети) могут быть способны прогнозировать исходы с более высокой степенью точности, однако они часто не обладают одинаковым уровнем интерпретируемости. В-третьих, могут существовать фундаментальные различия в перспективах детей и родителей. Последний пункт поднимает вопрос о том, подходят ли текущие самоотчетные опросники, рассматриваемые через призму теории элементного ответа, как для детей/подростков, так и для взрослых. Пункты опросников могут иметь разную сложность для детей/подростков и родителей, что приводит к «проблеме холодного старта»: может существовать разница в уровне знаний между родителями и детьми/подростками при заполнении опросников, что приводит к расхождениям вместо согласия. Объединение классической теории элементного ответа с машинным обучением может стать следующим шагом для повышения точности прогнозирования моделей машинного обучения «родитель-ребенок».

В целом, даже несмотря на (умеренный) разрыв в прогнозировании, статистические модели оценки рисков по-прежнему превосходят традиционные клинические инструменты, такие как клинические суждения и методы консенсуса специалистов. Таким образом, необходимы дальнейшие исследования для изучения факторов, способствующих этому несоответствию, с акцентом на роль родительского психического здоровья и точность родительских прогнозов симптомов у детей. Это может помочь клиницистам принимать обоснованные решения при первоначальных оценках, когда прямой контакт с детьми невозможен, и проложить путь к эффективному и экономичному скринингу рисков жестокого обращения с детьми для использования в рутинной родительской психиатрической помощи.

Разработка прогностических моделей риска для семей с психически больным родителем

Среди признаков, выявленных в Модели 2 (Родители → Дети), наиболее заметными предикторами были семейное положение родителей (разведены), родительские оценки физического насилия над ребенком (субшкала физического насилия CTQ–SF) и средний балл CTQ–SF, за которыми следовали удовлетворенность телом (субшкала LQ) и внешние поведенческие проблемы (субшкала CBCL). В целом, наиболее важными предикторами Модели 2 были семейное положение родителей, оценки родителей по CTQ–SF, оценки родителями качества жизни детей и внешние поведенческие проблемы детей. Модели, включающие схожие переменные для выявления семей высокого риска среди населения в целом, уже были разработаны и успешно прошли пилотные испытания. Следовательно, для разработки специфического скрининга на жестокое обращение с детьми в семьях с психически больными родителями, будущие модели оценки рисков должны учитывать эти области (социодемографические, поведенческие, меры качества жизни и психопатологии), с особым акцентом на родительскую оценку физического насилия над детьми.

Признаки моделей и важность истории родительского жестокого обращения

При анализе карт важности моделей Модель 1 (Родители → Родители) выявила повышенные веса для признаков качества жизни детей (средний балл LQ), родительского физического пренебрежения (субшкала CTQ–SF) и самооценки детей (субшкала LQ). Модель 3 (Дети → Дети) определила количество друзей, родительскую роль (средний балл опросника родительской роли) и качество жизни детей (средний балл LQ) как наиболее сильные предикторы. В совокупности эти факторы способствуют высокой прогностической точности и соответствуют ранее выявленным факторам, связанным с жестоким обращением с детьми. Метаанализ Вебера и др. [101] сообщил о значительной связи между жестоким обращением с детьми и качеством жизни, связанным с психическим здоровьем, и аналогичные ассоциации также наблюдались в общем качестве жизни детей и подростков. В частности, дети и подростки, подвергшиеся различным формам жестокого обращения, сообщали о сниженном качестве жизни. Примечательно, что в Модели 1 и 2 родительское жестокое обращение входит в число десяти наиболее важных признаков при прогнозировании жестокого обращения с детьми. Эта ассоциация соответствует теориям межпоколенческой передачи неблагоприятного опыта, которые связывают неблагоприятный опыт родителей с результатами психического здоровья их детей. Такая передача часто объясняется плохими семейными структурами и дисфункциональным родительским поведением. Эта интерпретация дополнительно подтверждается тем фактом, что семейное положение родителей (разведены) и фактор родительской роли были среди наиболее значимых предикторов баллов жестокого обращения с детьми в Модели 2 и Модели 3. Помимо социально-экономического статуса, существует значимая отрицательная связь между благополучием детей и разлукой с родителями. Кроме того, люди с историей жестокого обращения с большей вероятностью переживают насилие в отношениях, что может увеличить риск разводов с высоким уровнем конфликтов, характеризующихся обширными семейными конфликтами, тем самым косвенно влияя на психическое здоровье их детей. Дополнительно, сама по себе родительская роль иногда рассматривалась как форма эмоционального пренебрежения, особенно у детей с психически больным родителем.

В Модели 1 самооценка детей как внутренняя характеристика ребенка была среди наиболее важных признаков для прогнозирования жестокого обращения с детьми. В отличие от этого, друзья, то есть внешняя система социальной поддержки, стали наиболее значимым признаком в Модели 3. Обе конструкции ранее были связаны с жестоким обращением с детьми. Соответствующие ранги в обеих моделях указывают на то, что в рамках родительского набора данных большее внимание уделяется внутренним факторам при прогнозировании жестокого обращения. Кроме того, история родительского жестокого обращения кажется особенно важной в родительских оценках жестокого обращения с их ребенком (Модель 1). Это указывает на ее актуальность больше для прогнозирования собственных восприятий родителей, чем для фактического прогнозирования CTQ–SF детей. И наоборот, детские данные подчеркивают внешние факторы, такие как социальная поддержка/друзья и родительское поведение. В целом, несмотря на значительное совпадение в ранжировании важных признаков (например, качество жизни детей, роль истории родительского жестокого обращения), между родительской и детской моделями все еще существуют существенные различия. Это указывает на различные перспективы и восприятие связей с жестоким обращением. Несмотря на эти правдоподобные ассоциации, важно отметить, что карты важности не отражают унивариантные меры и поэтому должны интерпретироваться с осторожностью.

Ограничения

Существенным недостатком моделей случайного леса является их ограниченная интерпретируемость. Хотя были достигнуты недавние успехи в интерпретации алгоритмов машинного обучения, их основные механизмы до сих пор не полностью поняты. Это непонимание также относится к ранжированию признаков. Между тем, модели машинного обучения предлагают преимущество перед унивариантными мерами, такими как линейная регрессия, используя множественные предикторы с различными шкалами измерения. В настоящем исследовании наиболее важные признаки моделей совпадают с переменными, ранее описанными в литературе, что предполагает, что сгенерированные модели могут обладать (по крайней мере) определенной степенью конструктной валидности. Хотя количество предикторов было существенным, общий размер выборки был небольшим. Хотя малые выборки являются распространенным ограничением в психиатрии, анализ случайного леса дает относительно надежные результаты при различных размерах выборки благодаря бутстрэппингу, даже при малых размерах эффекта и большом количестве предикторов (>90), включенных в модели.

Это исследование исследовало как детские, так и родительские данные. В процессе набора примерно 15% пациентов имели право на участие в исследовании, из которых только примерно 4% предоставили информированное согласие на участие. В кросс-секционном дизайне этого исследования CTQ–SF применялся как одна из наиболее широко используемых самоотчетных мер жестокого обращения с детьми. Следовательно, найденные ассоциации не могут быть истолкованы как причинно-следственные отношения во времени, и они омрачены субъективными восприятиями как родителей, так и детей. Наша клиническая выборка включала родителей с различными диагнозами, что вносило высокую степень гетерогенности. Будущие исследования могли бы сосредоточиться на конкретных эффектах диагноза и рассмотреть долгосрочные эффекты, особенно в контексте амбулаторной психиатрической помощи.

Заключение

Данное исследование предоставляет первые сведения о применении машинного обучения для стратификации рисков в семьях с психически больным родителем путем использования классификатора случайного леса на выборке родителей и детей. Оно также исследовало роль истории родительского жестокого обращения и то, достигла ли модель, основанная исключительно на родительских отчетах, сопоставимой точности с другими моделями. В целом, все три модели продемонстрировали умеренную или высокую прогностическую точность, при этом история родительского жестокого обращения оказалась среди ведущих предикторов жестокого обращения с детьми. Возник значительный разрыв в прогнозировании со стороны родителей, что свидетельствует о том, что одни только родительские данные предсказывают жестокое обращение с детьми лишь со средней точностью. В конечном счете, данное исследование предлагает основополагающие шаги к разработке высокоточного скрининга рисков для детей с психически больным родителем путем выявления наиболее важных признаков для прогнозирования жестокого обращения с детьми на основе родительских данных. Успешная разработка дальнейших моделей машинного обучения, которые могут сократить разрыв в прогнозировании между родителями и детьми, может предоставить клиницистам эффективный и экономичный способ скрининга жестокого обращения с детьми в рамках рутинной родительской психиатрической помощи; и помочь своевременно выявлять детей из группы риска.