Интересное сегодня

Как алфавитный порядок фамилий влияет на цитирование в науке...

Введение Как цитируется научная статья в различных академических контекстах? Этот вопрос представляе...

Гиперчувствительный нарциссизм: как распознать и понять

Что такое гиперчувствительный нарциссизм? Когда мы думаем о нарциссах, обычно представляем людей, ко...

Влияние стресса во время беременности на реакцию на стресс у...

Введение Новое исследование показывает, что время, когда мать испытывает стресс во время беременност...

Влияние Социального Взаимодействия на Восприятие Эмоциональн...

Мимика и позы тела предоставляют нам богатую информацию в социальных контекстах и помогают формирова...

Как сенсорная модальность влияет на взаимодействие восприяти...

Взаимодействие пространства и времени в мозгеПредставление пространства и времени в человеческом моз...

Связь воспаления и мотивационных дефицитов при шизофрении

Биологическая связь между воспалением и мотивациейНедавнее исследование Эмори Университета показало,...

Культурные различия в ранних ожиданиях относительно распределения ресурсов третьими лицами

Исследования с использованием невербальных методов фиксации времени взгляда показывают, что младенцы, еще не владеющие речью, способны обнаруживать несправедливость при распределении ресурсов третьими лицами. Однако практически ничего не известно о формировании этой способности за пределами узкого западного контекста. Мы сравнили младенцев в возрасте от 12 до 20 месяцев (N = 54) из одной западной и двух незападных культур. Младенцы из Швеции продемонстрировали закономерность, схожую с данными предыдущих исследований в западных странах, уделяя больше внимания неравному распределению, что свидетельствует об их ожидании равного распределения ресурсов. Младенцы из народа Самбуру дольше смотрели на равное распределение, предполагая ожидание неравного распределения. Младенцы из народа Кикуйю смотрели одинаково на оба варианта распределения и не проявляли особых предпочтений. Эти результаты предполагают, что ожидания равного распределения ресурсов третьими лицами зависят от опыта культурных вариаций норм распределения и социального взаимодействия на ранних этапах развития.

Резюме

Исследования с использованием невербальных методов фиксации времени взгляда показывают, что младенцы, еще не владеющие речью, способны обнаруживать несправедливость при распределении ресурсов третьими лицами. Однако ничего не известно о формировании этой способности за пределами очень узкого западного контекста. Мы сравнили младенцев в возрасте от 12 до 20 месяцев (N = 54) из одной западной и двух незападных культур. Шведские младенцы подтвердили закономерность, выявленную в предыдущих западных выборках, уделяя больше внимания неравному распределению, что свидетельствует об их ожидании равного распределения ресурсов. Младенцы народа Самбуру дольше смотрели на равное распределение, что указывает на ожидание неравного распределения. Младенцы народа Кикуйю смотрели одинаково на оба варианта распределения и не проявляли особых предпочтений. Эти результаты предполагают, что ожидания равного распределения ресурсов третьими лицами зависят от опыта культурных вариаций норм распределения и социального взаимодействия на ранних этапах развития.

Введение

Дети очень чувствительны к тому, чтобы с ними обращались справедливо, и, как правило, сильно протестуют, когда желанные ресурсы распределяются неравно. Предыдущие экспериментальные исследования показали, что дети школьного возраста обычно предпочитают эгалитарные (равные) распределения, а к концу начальной школы дети распределяют блага также в соответствии с пропорциональными принципами, учитывая относительные потребности и заслуги индивида1,2. Результаты нескольких недавних исследований предполагают, что младенцы способны распознавать действия по распределению к двум годам жизни3,4,5 и, возможно, даже раньше6,7,8. В этих исследованиях младенцы наблюдают, как агент распределяет ресурсы поровну или неравно между двумя индивидами. Реакции младенцев измеряются с помощью анализа времени их взгляда в рамках парадигмы нарушения ожидания, то есть младенцы смотрят дольше, когда наблюдаемое распределение отклоняется от их предыдущих ожиданий. На основании этих невербальных исследований, младенцам, еще не владеющим речью, приписывают навыки социально-морального рассуждения, включающие, среди прочего, набор эволюционно сформировавшихся и адаптивных принципов справедливости3,9,10,11,12.

В новаторском исследовании Герачи и Суриана3 16-месячным младенцам показывали анимационные клипы, изображающие справедливого агента, осуществляющего равное распределение, и несправедливого агента, осуществляющего неравное распределение привлекательных ресурсов между двумя игрушечными персонажами. Затем младенцам предлагалось выбрать между изображениями двух агентов. Результаты показали, что значительно больше младенцев выбрали справедливого, а не несправедливого агента, что впервые свидетельствует о наличии очень раннего рудиментарного предпочтения справедливости. В другом исследовании4 19-21-месячные малыши наблюдали, как экспериментатор распределяет ресурсы двум идентичным игрушечным персонажам. В одном испытании экспериментатор совершил равное распределение, дав по одному объекту каждому персонажу, тогда как во втором, неравном сценарии, экспериментатор совершил неравное распределение, отдав оба объекта одному из персонажей. Малыши надежно дольше смотрели на тестовую сцену после наблюдения неравного распределения объектов, что свидетельствует о том, что они ожидали, что экспериментатор будет распределять объекты поровну. Авторы этих исследований аргументируют возможность того, что их выводы соответствуют точке зрения о наличии у человека врожденных и эволюционно сформировавшихся социально-моральных норм3,4. Предполагается, что они способствуют сотрудничеству и подвержены влиянию культурного контекста.

Однако детали того, что составляет справедливое предложение, зависят от контекста, и в некоторых случаях неравное разделение ресурсов может быть более уместным — например, если один из получателей нуждается больше или внес больший вклад в получение ресурса. Трехлетние дети различают ситуации, когда ресурсы были получены в результате совместной или индивидуальной работы13, а примерно к 5 годам они корректируют свое поведение при обмене в зависимости от получателя14. Дошкольники также учитывают предыдущее поведение своего партнера15 и реагируют контингентно на щедрые и эгоистичные поступки. Позднее дети применяют принципы справедливости, отдавая большие суммы партнерам, которые работали больше16, а примерно с 9 лет дети надежно корректируют свое поведение при обмене в широком спектре контекстов17. Важность контекстуальных влияний на понимание детьми справедливости также стала очевидной в межкультурных исследованиях, которые выявили большое количество культурных различий — от общего поведения при обмене18,19 до учета заслуг20 и дружбы21.

В отношении дистрибутивной справедливости, представляется, существует значительная вариативность в принципах справедливости между различными сообществами по всему миру22. Таким образом, дети, растущие в различных местах, наблюдают и учатся на различных практиках и правилах распределения в повседневных взаимодействиях. Тот факт, что дети способны отслеживать и оценивать эти правила с самого раннего возраста, по-видимому, указывает на универсальный механизм распознавания и реагирования на типичные модели социального взаимодействия.

Цель настоящего исследования состояла в том, чтобы расширить исследования раннего рассуждения о справедливости за пределы западной перспективы и проверить гипотезу о том, что младенцы обладают универсальной способностью отслеживать действия по распределению. С более широкой точки зрения, современная западная культура весьма необычна и нерепрезентативна для человеческого вида в целом: на протяжении большей части нашей эволюционной истории мы жили в малых обществах без формальных законов, рынков и школ; дети не росли в малых нуклеарных семьях и не проводили много времени вдали от дома в школе; обучение происходило в основном через наблюдение, участие и социальные связи, а не через разговоры со взрослыми22. Хотя исследования ранних оценок распределения ресурсов младенцами увеличились за последние десять лет, и ряд исследователей начали фокусироваться на межкультурных различиях в чувстве справедливости у детей старшего возраста, на сегодняшний день ни одно исследование не изучало его раннее развитие вне типичного контекста WEIRD (т.е. Западный, Образованный, Индустриальный, Богатый, Демократический).

Методология

Чтобы восполнить этот пробел, наше исследование включало младенцев из двух незападных обществ, Самбуру и Кикуйю в Кении, и западную сравнительную группу из Швеции с различными уровнями дистанции власти и неравенства. Власть в этом контексте определяется как контроль или влияние на активы, права или индивидов23, а показатели дистанции власти указывают на то, насколько (не)равномерно это влияние распределено между отдельными членами общества24. Соответственно, наши выборки также различаются по местному индексу Джини, который измеряет, насколько равномерно ресурсы распределены среди членов определенной популяции, в диапазоне от 0 (полное равенство) до 100 (полное неравенство). На страновом уровне индекс Джини Кении (44,5) значительно выше, чем у Швеции (29,3)25. Однако Кения также демонстрирует большое разнообразие на уровне отдельных местностей. Наша выборка Самбуру была набрана в Вамба-Восток, где индекс Джини составляет 41,7; а наша выборка Кикуйю прибыла из районов Тингиту/Тигити в Лайкипии-Восток с индексом Джини 33,726. Гётеборг, с другой стороны, имеет местный индекс Джини 24,127.

Народ Самбуру

Народ Самбуру в настоящее время насчитывает около 300 000 человек, проживающих в отдаленных районах Северной и Центральной Кении. Они говорят на самбуру, нилотском языке, близкородственном масайскому, и преимущественно ведут полукочевой пасторальный образ жизни24. Содержание скота, такого как коровы и козы, играет важную роль в жизни и культуре Самбуру. Социальная организация среди Самбуру в значительной степени основана на возрасте, при этом лидеры значительно старше большинства взрослого населения. Основанная на возрасте система прав и обязанностей продолжает оставаться важной особенностью пасторальных обществ Восточной Африки и сегодня, включая Самбуру28. Пол также является сильным фактором, определяющим социальный статус, причем мужчины являются неоспоримыми главами семьи. Дети высоко ценятся, и семьи обычно имеют пять и более детей. Младенцев балуют до примерно 3 лет, но по мере взросления требования к послушанию возрастают. Большинство детей начинают помогать по дому примерно в четыре года. Девочки обычно ухаживают за младшими братьями и сестрами и помогают носить воду и дрова, в то время как мальчики обычно присматривают за скотом семьи. Хотя большинство Самбуру сегодня владеют мобильными телефонами, связь часто ограничена отсутствием сети или электроэнергии для зарядки, а доступ к СМИ через телевидение или интернет обычно ограничен городами. В отличие от других этнических групп Кении, Самбуру в значительной степени сохранили свои культурные традиции и в значительно меньшей степени приняли вестернизацию29.

Народ Кикуйю

Чтобы сделать более общие выводы о влиянии западного образования и ценностей на развивающееся у детей чувство справедливости, мы включили младенцев из другой кенийской группы с отличающимися общественными структурами — народа Кикуйю. Насчитывая около 8 миллионов человек, Кикуйю являются самой крупной этнической группой Кении, проживающей в центральной части страны30. Их язык (кикуйю) относится к семье банту. Семьи обычно говорят дома на смеси кикуйю и суахили (национальный язык), причем суахили преобладает в городских районах. Традиционно они были мелкими фермерами, выращивая кукурузу, бобы и другие овощи, а также занимаясь животноводством для собственного пропитания. В последнее время торговля и наемный труд стали более важными, и все большее число Кикуйю стали частью среднего или высшего класса Кении, принимая бизнес и образование. Хотя мужчины по-прежнему считаются официальными главами домохозяйства, гендерные различия в последние годы быстро сокращаются. Возраст, однако, продолжает оставаться причиной уважения в обществе Кикуйю. Дети по-прежнему считаются благословением для Кикуйю, но поскольку родители пытаются обеспечить образование за пределами начальной школы, большие семьи становятся финансовым бременем. В настоящее время многие семьи ограничивают количество детей максимум тремя. Воспитание послушных детей по-прежнему является основной целью воспитания, которая прививается с младенчества. Общие условия жизни сильно варьируются в зависимости от дохода и простираются от простых деревянных хижин без электричества и воды до огромных поместий. Наша выборка была набрана из сельских районов Лайкипия-Восток.

Шведская выборка

Для сравнения мы включили западную выборку шведских младенцев из Гётеборга.

Гипотезы

Мы предположили, что в строго иерархическом обществе, таком как Самбуру29, ресурсы обычно не распределяются поровну, и поэтому обобщенный принцип равенства не может быть усвоен младенцами путем наблюдения за повседневной жизнью — в отличие от западного общества, такого как Швеция, с меньшей дистанцией власти и большим акцентом на равное распределение. Следовательно, мы ожидали противоположную закономерность времени взгляда среди младенцев Самбуру в нашей задаче на справедливость по сравнению со шведскими младенцами. Младенцы Кикуйю должны были находиться где-то посередине, учитывая менее выраженные социальные иерархии и растущее влияние западного образования и мышления30.

Методы

Исследование было одобрено Комитетом по этической экспертизе Университета Масено (ссылочный номер: MSU/DRPI/MUERC/00616/18) и Региональным комитетом по этической экспертизе в Гётеборге, Швеция (ссылочный номер: 19218). Все методы выполнялись в соответствии с соответствующими руководящими принципами и нормами. Родитель или законный опекун участвующих детей предоставил информированное согласие до тестирования.

Участники

В выборку Самбуру вошли 21 младенец (9 девочек; возраст: 13–20 месяцев; средний возраст: 16,4 месяца). Еще 2 младенца были протестированы, но исключены, поскольку они не соответствовали критериям включения (т.е. смотрели более 2,5 секунд, прежде чем отвести взгляд более чем на 2,5 последовательных секунды в тестовом событии).

Выборка Кикуйю состояла из 17 младенцев (8 девочек; возраст: 13–20 месяцев; средний возраст: 15,2 месяца). Еще 3 младенца были протестированы, но исключены, поскольку они не смотрели на экран (n = 1) или не соответствовали вышеупомянутым критериям включения (n = 2).

Шведская выборка состояла из 16 младенцев (3 девочки; возраст: 12–20 месяцев; средний возраст: 16,0 месяцев). Двое младенцев были протестированы, но исключены, поскольку они не смотрели на экран. По сравнению с двумя другими выборками, в шведской выборке было немного больше мальчиков, чем девочек. Однако, учитывая, что предыдущие исследования не нашли доказательств взаимодействия между полом и соображениями справедливости у младенцев4,8, мы не считаем, что несколько иная композиция выборки оказала какое-либо влияние на наши результаты.

Размер выборки был определен на основе размера эффекта из исследования Меристо и Суриана6, которое изучало рассуждения младенцев о распределении ресурсов в контексте идентичных анимационных событий с использованием метода нарушения ожидания и дизайна с межсубъектным фактором 2x2. Размер эффекта взаимодействия (ηp2) между условием и событием в их исследовании составил 0,17. Априорный анализ мощности с использованием G*Power, основанный на этом предыдущем размере эффекта, показал, что для 80% мощности при уровне α = 0,05 требовалось минимальное количество в восемь участников на ячейку для дизайна 3x2. Постхок-анализ с использованием G*Power выявил достигнутую мощность 84% на основе размера эффекта текущего ANOVA 2x3 (ηp2 = 0,184).

Участники из выборки Самбуру были набраны из сельских поселений (маньяттас) в Вамба-Восток. Семьи Кикуйю были набраны из сельских домохозяйств в районах Тингиту и Тигити в Лайкипия-Восток. В обоих местах местные помощники связывались с семьями, имеющими детей в желаемом возрастном диапазоне, и информировали их об исследовательском проекте. Родители, готовые участвовать, были занесены в список, а затем им снова связались, чтобы подтвердить место и даты исследования. Все тестирование проводилось в местных начальных школах. По прибытии родителям предоставлялась письменная информация о процедуре на официальных языках страны (английский и суахили), и им предлагалось задать любые вопросы. При необходимости местные помощники помогали с переводами на местные языки (самбуру и кикуйю).

Шведская выборка была собрана в Гётеборге.

Материалы и процедура

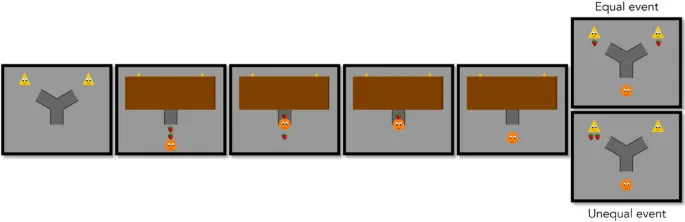

В задаче на справедливость7 младенцы случайным образом распределялись по условиям равного и неравного распределения. Каждое условие состояло из фазы ознакомления и фазы тестирования. В фазе ознакомления младенцам показывали два желтых треугольника с глазами и ртом. Эта фаза предназначена для представления двух самостоятельно движущихся агентов, которым будут давать клубнику в последующей фазе тестирования.

Фаза тестирования начинается с двух треугольников, расположенных в верхней части экрана, а под ними — Y-образный путь, ведущий к каждому из них (см. Рис. 1 и дополнительные материалы). Затем опускается заслонка, и входит агент (оранжевый круг с глазами и ртом), несущий две клубники. Затем агент дважды входит в путь снизу, каждый раз неся одну клубнику и помещая ее за заслонку. Когда агент доставил обе клубники, заслонка убирается, открывая одну клубнику перед каждым треугольником в равном событии, или обе клубники перед одним из двух треугольников в неравном событии. Вся последовательность длится 17 секунд, после чего анимация замирает, и младенцам показывается застывшая сцена до конца фазы тестирования (т.е. до тех пор, пока они не отведут взгляд от экрана более чем на 2,5 последовательных секунды, что является критерием, использованным в предыдущих исследованиях7. Время взгляда младенцев измерялось с момента, когда клубника стала видна из-за заслонки, до конца фазы тестирования. В соответствии с парадигмой нарушения ожидания, младенцы будут дольше смотреть на неравное распределение по сравнению с равным, если они ожидают равного распределения клубники (что согласуется с предыдущими выводами7). И наоборот, младенцы будут дольше смотреть на равное распределение, если они ожидают неравного.

Взгляд младенцев записывался с помощью инфракрасного трекера взгляда Tobii Pro Nano (Tobii Technology, Швеция) с частотой 60 Гц, а результаты анализировались с использованием программного обеспечения Tobii Pro Lab. Во всех местах проведения полевых работ младенцы сидели на коленях у родителя примерно в 50–70 см от 17-дюймового экрана ноутбука, используемого для отображения стимулов. Родителям было предписано не вмешиваться и не разговаривать со своими младенцами во время тестовой сессии.

Результаты

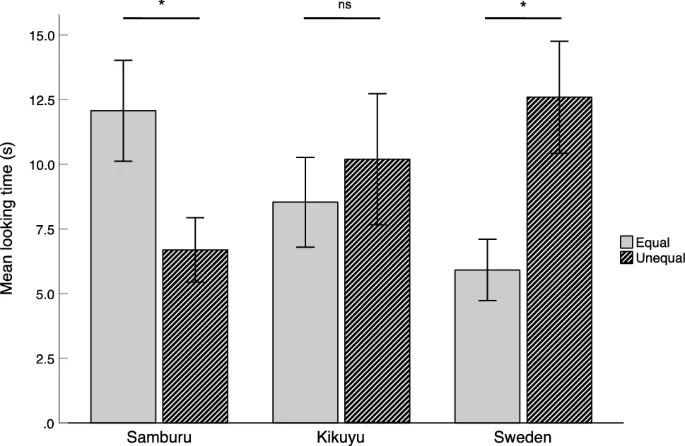

Время взгляда младенцев в фазе тестирования анализировалось с помощью дисперсионного анализа (ANOVA) с факторами «Общество» (Самбуру против Кикуйю против Швеции) и «Событие распределения» (Равное против Неравного) в качестве межсубъектных факторов. Было обнаружено значимое взаимодействие между обществом и распределением: F(2, 48) = 5,33, p = 0,008, ηp2 = 0,182. Основных эффектов общества (p = 0,997) или распределения (p = 0,526) не было. Младенцы Самбуру смотрели значительно дольше на равное событие, чем на неравное (t(19) = 2,27, p = 0,035, d = 1,01). Младенцы Кикуйю смотрели примерно одинаково на оба события (t(15) = 0,53, p = 0,604, d = 0,26). А шведские младенцы уделяли меньше времени просмотру равного события по сравнению с неравным (t(14) = 2,71, p = 0,017, d = 1,35) (см. Рис. 2).

Мы также исследовали общий паттерн взгляда младенцев в течение тестового события, от начала до конца ролика. В каждой выборке не было существенных различий в общем времени взгляда младенцев, которые видели равное или неравное событие распределения (pСамбуру = 0,915, pКикуйю = 0,416 и pШвеция = 0,974). ANOVA с факторами «Общество» (Самбуру против Кикуйю против Швеции) и «Событие распределения» (Равное против Неравного) как межсубъектными факторами и временем взгляда на общее тестовое событие в качестве зависимой переменной не выявил значимых эффектов (все F < 0,31). Таким образом, младенцы из всех трех популяций были одинаково внимательны на протяжении всего тестового события и внимательно следили за событием распределения с самого начала.

Обсуждение

Наши результаты демонстрируют, что младенцы из различных культурных сред с самого раннего возраста различаются в своих реакциях на распределение ресурсов. Мы использовали установленную невербальную парадигму анализа времени взгляда для измерения внимания младенцев к равным и неравным действиям по распределению. Предыдущие исследования показали, что младенцы в возрасте от 7 до 21 месяца из западных популяций последовательно уделяют больше внимания неравным событиям распределения, демонстрируя ожидание равного распределения ресурсов между идентичными индивидами4,5,6,7,8. Наши текущие выводы из незападных популяций дополняют общую западную картину и демонстрируют межкультурные различия в ожиданиях детей относительно распределения ресурсов. В то время как шведские младенцы в возрасте от 12 до 20 месяцев в нашем исследовании продемонстрировали поведение, аналогичное предыдущим западным выборкам, младенцы Самбуру продемонстрировали противоположную закономерность, ожидая неравного распределения и уделяя значительно больше времени наблюдению за равным распределением ресурсов. Младенцы Кикуйю, с другой стороны, по-видимому, не имели специфических ожиданий и уделяли примерно одинаковое время обоим тестовым условиям. Обнаруженные в нашем исследовании межкультурные различия предполагают, что представления о равенстве при распределении ресурсов третьими лицами зависят от культурных групп.

Анимация, использованная в текущем исследовании, отражает самую базовую и простую ситуацию распределения между анонимными индивидами без какого-либо контекста их предыдущих или последующих взаимодействий. В типичном крупномасштабном обществе, таком как Швеция, суждения о распределении часто делаются без учета личного опыта или возможных будущих взаимодействий между конкретными индивидами, что делает более важным применение обобщенных, абстрактных правил. В малом обществе, таком как Самбуру, с другой стороны, люди редко взаимодействуют с совершенно незнакомыми людьми, и большинство действий по распределению связаны с долгосрочными личными отношениями28. В то время как может показаться более важным немедленно сбалансировать ресурсы между незнакомцами, которые, возможно, больше никогда не встретятся, распределение в малых сообществах может быть сбалансировано в гораздо более длительные периоды времени. Дети Самбуру — и в некоторой степени Кикуйю — таким образом, могут чаще наблюдать то, что выглядит как неравное распределение, поскольку они (еще) не отслеживают сложные долгосрочные отношения между индивидами. Несколько исследований с участием детей Самбуру и Кикуйю старшего возраста действительно показывают, что они не распределяют ресурсы равномерно между собой, и не считают, что равное распределение является общекультурной нормой20,31 — выводы, которые были подтверждены исследованиями из различных других малых сообществ (например,18,19).

Конечно, могут существовать альтернативные объяснения культурных различий в задаче на время взгляда, основанные на перцептивных смещениях внимания. В конце концов, младенцы в сельской Кении гораздо меньше привыкли смотреть на экраны и следить за анимационными фильмами, чем их шведские сверстники. Однако младенцы из всех трех выборок были одинаково внимательны на протяжении всей нашей задачи отслеживания взгляда, что свидетельствует о том, что различия в нашей зависимой мере не могут быть приписаны различиям в повседневном опыте экранных анимаций. Таким образом, наше исследование является одним из первых, демонстрирующих, что портативное отслеживание взгляда может быть успешно применено в исследованиях с незападными младенцами в отдаленных полевых условиях, открывая крайне необходимый путь для более глобальной исследовательской программы.

Однако существуют и другие ограничения нашего исследования. Во-первых, текущие выводы основаны на одном измерении времени взгляда и небольших выборках из ограниченного числа популяций. Поэтому будущие исследования должны быть расширены, чтобы включить более разнообразный набор незападных популяций и подтвердить наши выводы в широком спектре задач на время взгляда. Во-вторых, наши результаты по времени взгляда были бы еще более надежными, если бы они сопровождались данными из поведенческих экспериментов. В настоящее время нет экспериментальных данных из межкультурных исследований о универсальности парадигмы времени взгляда при нарушении ожидания. Даже в рамках западных выборок младенцы иногда смотрят дольше на ожидаемый результат по сравнению с неожиданным, если задача сложна (например,32). Следовательно, вывод о том, что младенцы дольше смотрят на равный результат в выборке Самбуру, нуждается в дальнейшем независимом подтверждении. Будущие исследования должны гарантировать, что различия в трех выборках действительно являются различиями в ожиданиях младенцев относительно распределения ресурсов, а не различиями в сложности задачи для младенцев. Тем не менее, результаты текущего исследования уже подтверждают, что младенцы из всех трех популяций демонстрировали схожие общие паттерны взгляда, что указывает на отсутствие систематических культурных различий в общем уровне сложности нашей задачи отслеживания взгляда. В-третьих, прямые наблюдения за местными практиками распределения и подробные беседы между младенцами и опекунами предоставили бы более существенную основу и помогли бы нам раскрыть происхождение наблюдаемых культурных различий. В-четвертых, возрастной диапазон участников текущего исследования (т.е. 12–20 месяцев) был шире, чем тот, который обычно используется в исследованиях с западными выборками. Эти исследования показали специфические ожидания справедливости уже в возрасте 9-10 месяцев, а при использовании простых распределений (из двух предметов) даже более молодые младенцы демонстрируют ожидание равных распределений6,7,8. Возможно, возрастная группа, использованная в этом исследовании, слишком старша, чтобы выявить первоначальное состояние ожиданий справедливости младенцев в незападных культурах. Однако наши выборки предполагают, что к 20 месяцам представления младенцев о равенстве в распределениях, по-видимому, подвержены влиянию их культурного окружения.

В целом, наши выводы выявили ранние различия в ожиданиях распределения среди младенцев, растущих в различных обществах. Хотя важно проявлять осторожность при вынесении выводов на основе одного исследования с ограниченными выборками и одним единственным зависимым показателем, текущее исследование предполагает, что основополагающие принципы человеческой социальной когниции подвержены влиянию культурно-специфических переживаний. Наша работа с незападными младенцами предоставляет столь необходимую более широкую перспективу на раннее нормативное развитие и, таким образом, закладывает основу для будущих работ по человеческой социальной когниции и морали.