Интересное сегодня

Социальный статус и автоматическое копирование действий: исс...

Введение в теорию кодирования событий Согласно Теории кодирования событий (Hommel et al., 2001), вып...

Участие родителей в физической активности детей с аутизмом: ...

Введение Расстройство аутистического спектра (РАС) представляет собой спектр нарушений, количество л...

Как эксперты и неспециалисты воспринимают звуковые концепции...

Введение в исследование метафорических звуковых концепций Вне зависимости от области деятельности, ...

Оптимизация анкет: как алгоритм муравьиной колонии помогает ...

Введение Опросники с самоотчетами должны быть не только психометрически обоснованными, но и краткими...

Исследование взаимосвязи между ко-румиром и персеверативным ...

Введение Эмоциональная регуляция играет ключевую роль в ответе на повседневные стрессовые ситуации. ...

Как улучшить многозадачность: влияние tDCS на префронтальную...

Влияние стимуляции мозга на многозадачность: научное исследование Современная жизнь требует от нас ...

Развитие многофокусного внимания: как дети учатся разделять фокус

Вопрос о том, может ли зрительное внимание распределяться между несколькими пространственными точками одновременно, давно является предметом научных споров. Классическая точка зрения предполагала, что внимание ограничено одним пространственным положением, подобно «пятну света», которое может либо охватывать несколько точек, включая пространство между ними, либо быстро перемещаться между ними. Однако более современная модель предполагает, что внимание может иметь множественные фокусы. Эта гипотеза о многофокусном внимании (multifocal attention) утверждает, что внимание может быть разделено между неcontiguous (не соседствующими) участками пространства, эффективно подавляя при этом промежуточные области.

Экспериментальные доказательства многофокусного внимания

Ранние исследования, такие как эксперимент Awh и Pashler (2000), напрямую проверяли гипотезу многофокусного внимания. Участникам предъявлялись стимулы в двух местах, и им предлагалось идентифицировать цифры, которые могли появиться как в этих местах, так и между ними или вне их. Если бы внимание представляло собой единое «пятно», распространяющееся между двумя точками, то точность идентификации цифр между ними должна была бы быть выше, чем вне их. Результаты показали, что внимание действительно может быть разделено между неcontiguous областями без усиления внимания к промежуточному пространству, что соответствует модели многофокусного внимания.

Дополнительные подтверждения получены в исследованиях многообъектного отслеживания (Multiple Object Tracking, MOT). В этих задачах участники должны отслеживать несколько движущихся объектов. Исследования показали, что люди могут отслеживать больше объектов, когда они расположены в разных полуполях зрения (так называемое «двустороннее преимущество»), что свидетельствует о наличии независимых ресурсов внимания, действующих в пределах каждого полуполя. При этом, когда отслеживаемые объекты пересекают границу полуполей, производительность снижается, что указывает на «стоимость перехода» при обмене информацией между отдельными механизмами внимания.

Развитие способности разделять внимание

Несмотря на наличие убедительных доказательств многофокусного внимания у взрослых, мало что известно о том, как эта способность развивается у детей. Существуют две основные точки зрения:

- Врожденная характеристика: Способность разделять внимание является неотъемлемой чертой человеческого зрительного внимания и проявляется у всех, кто может направлять внимание намеренно.

- Продукт развития: Способность разделять внимание развивается с опытом и/или созреванием нервной системы.

Детство — это период интенсивного созревания мозга, включая мозолистое тело (corpus callosum), которое отвечает за связь между левым и правым полушариями мозга. Развитие избирательного внимания у детей происходит быстро примерно до 10 лет, после чего наблюдаются лишь незначительные улучшения. Это может быть связано с созреванием мозолистого тела и улучшением межполушарной коммуникации. Для интеграции визуальной информации из обоих полей зрения может потребоваться координация через мозолистое тело, что, в свою очередь, может играть роль в интеграции независимых визуальных ресурсов, то есть в многофокусном внимании.

Таким образом, возможно, что на ранних этапах развития люди начинают с единого фокуса внимания, а многофокусное внимание, подобное взрослому, является результатом этих процессов созревания. Исследование зрительного внимания в период созревания мозолистого тела может пролить свет на существование и появление независимых ресурсов внимания.

Экспериментальное исследование развития многофокусного внимания

Данное исследование было направлено на изучение того, как и когда дети начинают разделять внимание между двумя неcontiguous (не соседствующими) точками. Были проведены два эксперимента с участием 6- и 8-летних детей, а также взрослых. Был использован модифицированный вариант задачи Awh и Pashler (2000), адаптированный для детей.

Эксперимент 1: Дети и взрослые перед лицом выбора стратегии внимания

Участники: В исследовании приняли участие 79 человек: 27 шестилетних детей (средний возраст 6.42 года), 26 восьмилетних детей (средний возраст 8.45 года) и 26 взрослых (средний возраст 29.85 лет). Размер выборки был определен с помощью анализа мощности, основанного на предыдущих исследованиях.

Процедура: Задача была представлена в виде компьютерной игры. Участникам предлагалось найти «любимые числа» монстра. Инструкции включали в себя поддержание фиксации взгляда на центральном перекрестии, использование периферического зрения для привлечения внимания к различным местам и выполнение ответных действий с помощью клавиатуры. Перед началом основного задания участники проходили практику.

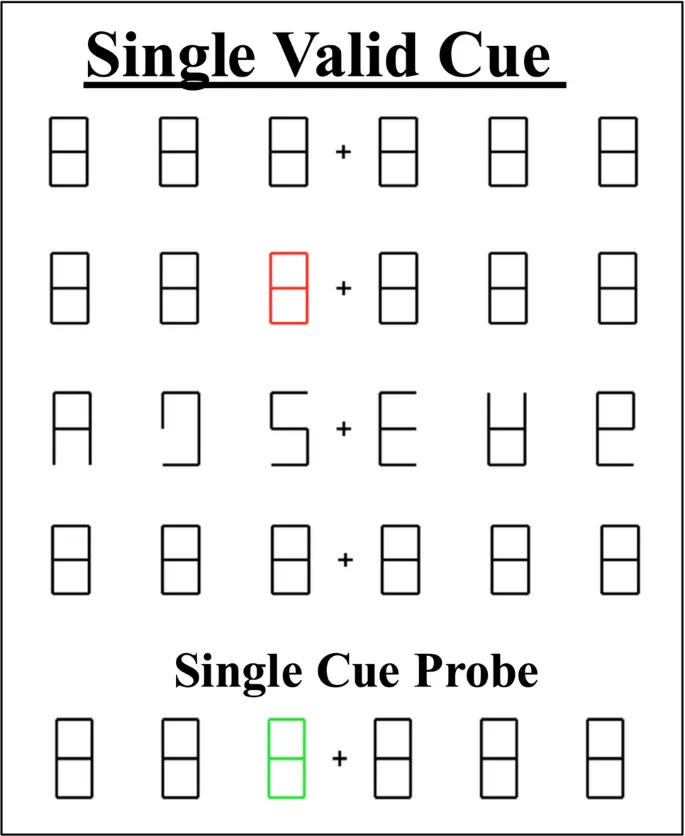

Описание заданий: На каждом этапе участники видели 6 черных масок (цифра 8), расположенных горизонтально. Две маски затем подсвечивались красным цветом (становились «целевыми»). После этого маски заменялись на набор из 6 символов на 250 миллисекунд. Затем снова появлялись маски. В зависимости от типа пробы (Valid Single Probe, Valid Double Probe, Invalid Probe) участникам предлагалось сообщить цифру, появившуюся в одном или обоих целевых местах, либо в месте между целевыми, либо вне их. Время предъявления стимулов (250 мс) было выбрано с учетом более медленной ориентации детей. Важно было поддерживать фиксацию на центре экрана, чтобы способствовать многофокусному вниманию.

Типы проб:

- Valid Single Probe: Проверялось одно из двух целевых мест.

- Valid Double Probe: Проверялись оба целевых места (использовались для оценки способности к одновременному удержанию информации, но не для основного анализа разделения внимания).

- Invalid Probe (Between): Проверялось место между двумя целевыми.

- Invalid Probe (Outside): Проверялось место вне двух целевых.

Невалидные пробы составляли малую долю (13.3%) от общего числа, чтобы предотвратить использование детьми альтернативных стратегий внимания (например, фокусировки на нецелевых местах). Всего участники выполняли 30 проб.

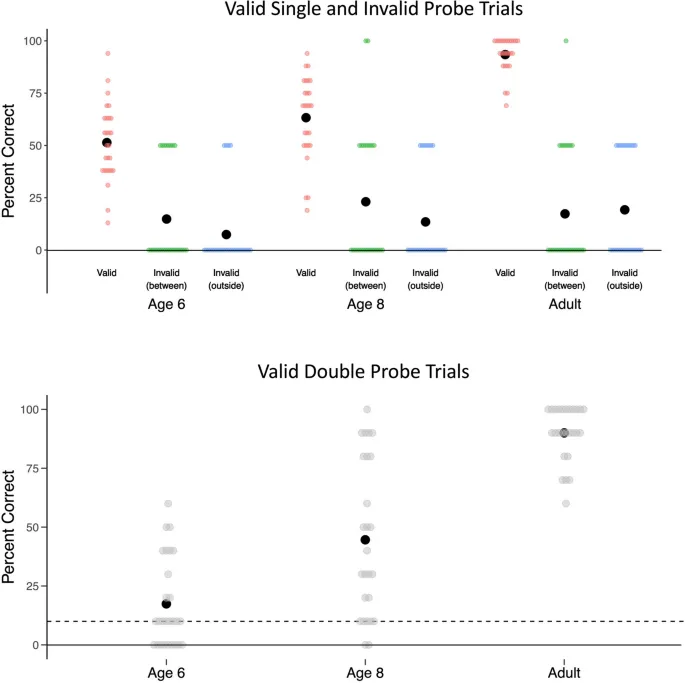

Результаты Эксперимента 1

Анализ показал значимый главный эффект типа пробы, указывающий на разницу в производительности между валидными и невалидными условиями. Также было обнаружено значимое взаимодействие между типом пробы и возрастной группой. Шестилетние дети показывали худшую производительность на невалидных пробах по сравнению с валидными, но не различали точность между «между» и «вне» пробами. Это предполагает, что они могли использовать единую стратегию внимания, возможно, перемещая фокус между целевыми областями, но не эффективно разделяя его.

Восьмилетние дети и взрослые демонстрировали многофокусное внимание: их производительность на валидных пробах была значительно выше, чем на невалидных, причем не было существенной разницы между «между» и «вне» невалидными пробами. Это означает, что они могли эффективно разделять внимание между двумя неcontiguous (не соседствующими) точками, подавляя промежуточное пространство.

Эксперимент 2: Уточнение стратегий 6-летних детей

Эксперимент 2 был направлен на то, чтобы более точно определить, используют ли 6-летние дети однофокусные или многофокусные стратегии. Была рассчитана ожидаемая производительность для 6-летних детей, если бы они использовали только одну стратегию внимания. Результаты показали, что точность 6-летних детей в задачах с двумя целевыми точками не отличалась существенно от ожидаемой производительности при использовании однофокусной стратегии. Это подтверждает, что 6-летние дети, вероятно, полагаются на более простую, однофокусную стратегию внимания.

Однако, в ходе дальнейшего анализа было выявлено, что некоторые 6-летние дети демонстрировали производительность выше ожидаемой для однофокусной стратегии. Это может указывать на наличие индивидуальных различий и частичное использование многофокусных стратегий даже в этом возрасте, хотя и менее эффективно.

Общее обсуждение и выводы

Исследование показало, что способность к многофокусному пространственному вниманию хорошо развита у 8-летних детей и взрослых. Эти возрастные группы успешно разделяют внимание между двумя неcontiguous (не соседствующими) точками, что свидетельствует о наличии нескольких фокусов внимания.

У 6-летних детей, напротив, были выявлены признаки использования преимущественно однофокусных стратегий. Это предполагает, что способность эффективно распределять внимание между несколькими точками развивается в детском возрасте и, вероятно, связана с продолжающимся созреванием нейронных сетей, отвечающих за зрительное внимание.

Ключевые выводы:

- 8-летние дети и взрослые демонстрируют многофокусное пространственное внимание, разделяя его между двумя неcontiguous (не соседствующими) областями.

- 6-летние дети, как правило, используют однофокусные стратегии, что может быть связано с более ранним этапом развития нервной системы.

- Способность к разделению внимания развивается между 6 и 8 годами, что подчеркивает важность этого периода для когнитивного развития.

Тем не менее, важно отметить, что результаты не исключают полностью наличие у 6-летних детей способности к многофокусному вниманию в определенных условиях или на отдельных пробах. Возможно, структура задачи (например, короткое время предъявления стимулов) или другие факторы могли затруднить проявление этой способности у самых младших участников. Будущие исследования могут быть направлены на изучение влияния различных факторов на проявление многофокусного внимания у детей и на более точное понимание механизмов его развития.

1 Дополнительные материалы, включая полный набор данных и код анализа, доступны онлайн по ссылке http://osf.io/65b7u/.

2 Участники вводили цифру с клавиатуры. В случае ошибки, монстр на экране выглядел нейтрально, а при правильном ответе — улыбался.

Цитируемые работы:

- Alvarez, G. A., & Cavanagh, P. (2005). The capacity of visual attention. Psychological Science, 16(2), 101-106.

- Awh, E., & Pashler, H. (2000). The role of attention in the visual binding of features. Psychological Science, 11(4), 296-301.

- Betts, G. D., Marois, R., & Humphreys, G. W. (2006). Selective spatial attention can bias sensory processing in the human pulvinar. Proceedings of the National Academy of Sciences, 103(50), 18918-18923.

- Blankenship, R. A., et al. (2020). Hemifield-related signatures of multifocal attention in children. Developmental Science, 23(1), e12888.

- Cavanagh, P., & Alvarez, G. A. (2005). Attention and capacity. Trends in Cognitive Sciences, 9(7), 320-329.

- Crick, F. (1984). Visual attention on the retina. Nature, 307(5950), 400-401.

- Franconeri, S. L., et al. (2010). Attention. VSP, 22(3), 175-186.

- Hines, C. L., et al. (2002). Interhemispheric visual integration in children. Brain and Cognition, 48(1), 145-159.

- Kahneman, D., & Treisman, A. (1984). Changing views of attention and automaticity. American Psychologist, 39(4), 349-358.

- Klenberg, L., et al. (2001). Development of visual attention in children. Journal of Experimental Child Psychology, 79(3), 243-264.

- Luck, S. J., et al. (1989). The role of the corpus callosum in visual attention. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 15(3), 441-457.

- McMains, S. A., & Somers, D. C. (2004). Neural correlates of sustained spatial attention in human frontal and parietal cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101(46), 16345-16350.

- Müller, M., et al. (2003). Spatial attention and the visual cortex. Cognitive Brain Research, 15(3), 247-259.

- Posner, M. I., et al. (1978). Spatial orienting of attention. Journal of Experimental Psychology: General, 107(2), 189-218.

- Qin, P., et al. (2016). The development of visual attention: A review of behavioral and neuroimaging studies. Developmental Cognitive Neuroscience, 20, 131-147.

- Siffredi, G., et al. (2019). The development of selective attention in children. Child Development, 90(2), e163-e175.

- Strong, A. G., & Alvarez, G. A. (2020). The bilateral field advantage in multiple object tracking. Attention, Perception, & Psychophysics, 82(1), 273-284.

- Tong, F. (2004). Neural mechanisms of visual attention. Trends in Cognitive Sciences, 8(8), 362-368.

- Walter, F., Keitel, C., Muller, H. J. (2016). Visual Attention. In Cognitive Psychology: A Biological Approach (pp. 197-222). Springer, Cham.

- Westerhausen, R., et al. (2011). Corpus callosum morphology and interhemispheric functional connectivity in dyslexia. Neuroimage, 54(3), 2072-2082.

- Yang, L., et al. (2002). Orienting of visual attention in young children. Journal of Experimental Child Psychology, 83(3), 212-230.

- Yantis, S. (1992). Control of visual attention and the perception of objects. Attention and Performance XIV: Mechanisms of Attention, 187-203.