Интересное сегодня

Социальное питье и его влияние на алкоголизм

Введение в социальное питье Когда мы представляем себе "типичного" алкоголика, многие из нас рисуют ...

База данных изображений PiCS: Моделирование и валидация сход...

Сходство играет важную роль во многих аспектах визуального восприятия, влияя на то, как мы находим и...

Почему мы всегда хотим десерт, даже когда сыты? Нейронаучное...

Традиция, которая привела к научному открытию Более года назад я и мои коллеги-преподаватели завели ...

Влияние хронических расстройств сна на мозг: различия и посл...

Введение Хронические расстройства сна и краткосрочная нехватка сна оказывают различное влияние на ра...

Как относительная депривация влияет на психическое здоровье ...

Введение Согласно последнему метаанализу, депрессия в позднем возрасте стала серьезной проблемой общ...

Перинатальное психическое здоровье: важность специализации, ...

Введение в проблему перинатального психического здоровья Каждый пятый человек, переживающий роды, ст...

Ритмичное внимание к объектам с множеством признаков в рабочей памяти

Введение: Внимание как ритмический процесс

Наше субъективное зрительное восприятие может казаться непрерывным потоком информации, но накапливающиеся данные свидетельствуют о том, что как восприятие, так и внимание подвержены ритмическим колебаниям. Поведенческие ритмы чаще всего обнаруживаются на частотах от 3 до 6 Гц и от 8 до 12 Гц и связаны с соответствующими нейронными осцилляциями в тета- (3–8 Гц) и альфа- (8–12 Гц) диапазонах. При внимании к двум объектам в нашем зрительном поле время реакции на непредсказуемые цели модулируется в зависимости от времени с тета-частотой, что потенциально является результатом конкуренции нейронных представлений. Эти периодические модуляции производительности наблюдаются для каждого местоположения по отдельности, но часто колеблются в противофазе, что соответствует ритмическому "прожектору" внимания, который последовательно и попеременно сканирует несколько объектов. Подобное ритмическое сканирование, по-видимому, относится не только к местоположениям объектов, но и к не пространственным признакам, таким как цвет или ориентация (то есть, внимание, основанное на признаках).

Внимание к внутренней информации: Рабочая память

Внимание, направленное на объекты или признаки во внешней среде, предположительно облегчает обработку, по крайней мере частично, за счет усиления сенсорных сигналов. Аналогичный механизм может лежать в основе поведенческих преимуществ, наблюдаемых при направлении внимания на внутренние (запомненные) представления в зрительной рабочей памяти (ЗРП). Предсказующие подсказки, направленные на один или несколько элементов в рабочей памяти, показали увеличение эффективности запоминания, даже если подсказки представлены через несколько секунд после кодирования, что обычно описывается как эффект ретрокаста (для обзора см. Souza и Oberauer). Растущее число исследований выявило значительное совпадение в нейрофизиологических коррелятах внимания как к внешним (воспринимаемым в данный момент) стимулам, так и к процессам в рабочей памяти. Это сильное совпадение также подтверждается данными, которые убедительно указывают на ранние сенсорные области коры в поддержании представлений рабочей памяти, что часто называют гипотезой сенсорного привлечения. Например, аттенционная селекция элементов в рабочей памяти показала смещение активности в сенсорных областях, обрабатывающих эти стимулы, и модуляцию декодируемости признаков элементов, особенно в ранних зрительных областях коры.

Пересечение внимания к внешнему и внутреннему миру

Таким образом, как внешние зрительные стимулы, так и внутренние представления ЗРП кодируются, по крайней мере частично, перекрывающимися нейронными популяциями, на которые должно действовать внимание. Это порождает интригующую возможность того, что для внешних и внутренних зрительных представлений могут использоваться схожие или даже идентичные механизмы внимания. Недавние исследования начали распространять представление о ритмической природе внутреннего внимания на элементы ЗРП. В одном исследовании участникам было предложено запомнить четыре точки, определяющие контуры двух объектов. Последующий ретрокаст направлял и сбрасывал внимание на один из этих объектов. В плотно выборочных (от 200 мс до 1000 мс), но непредсказуемых временных точках предъявлялась мишень, которая попадала либо внутрь, либо вне запомненных контуров запрашиваемого или незапрашиваемого объекта. Наблюдалось, что время реакции (ВР), измеренное в зависимости от расстояния до подсказки, ритмически колебалось с частотой 6 Гц. Более того, временные ряды ВР ответов на запрашиваемый и незапрашиваемый объект модулировались в противофазе, что указывает на периодическое сканирование внимания двух объектных местоположений в ЗРП. Важно отметить, что время реакции на цели, представленные в разных объектных местоположениях, никогда не было быстрее, чем на цели в тех же объектных местоположениях. Авторы интерпретировали это как свидетельство того, что внимание не полностью периодически переключалось между объектами, а чередовалось между приоритизацией одного объекта и ни одного объекта. Второе исследование показало, что схожие колебания в производительности происходят между двумя ориентированными полосами в ЗРП. Важно, что стимулы предъявлялись последовательно и в точке фиксации, уменьшая потенциальное влияние ритмического пространственного внимания. Эффективность обработки зонда колебалась с частотой 6 Гц, и наблюдалась противофазная связь между временными рядами точности первого и второго стимула.

Наша гипотеза: Ритмическое сканирование объектов с множеством признаков

Недавнее появление исследований, обнаруживающих ритмические поведенческие колебания во внутреннем внимании, тесно сходные с таковыми во внешнем внимании, предполагает тесную связь между обоими механизмами внимания и центральным участием ритмической мозговой активности. Потенциальное механистическое совпадение может иметь далеко идущие последствия для нашего понимания того, как мозг отбирает внутреннюю и внешнюю информацию, и как этот отбор оркестрируется колебательной активностью. Однако важно отметить, что ритмические колебания объектно-ориентированного внимания в рабочей памяти до сих пор были показаны только для элементов, состоящих из одного признака. Поскольку объектно-ориентированное внимание играет важную роль в поддержке связывания нескольких признаков как во время восприятия, так и в рабочей памяти, мы поставили своей целью дальнейшую характеристику поведенческих коррелятов тета-ритмического сканирования внимания в рабочей памяти с использованием элементов, состоящих из нескольких признаков, в парадигме ретрокаста. Мы предполагаем ритмическую модуляцию эффективности сравнения конкретных пар "память-зонд" с частотой от 3 до 6 Гц после получения аттенционных подсказок. Кроме того, мы предполагаем, что поведенческие временные ряды, соответствующие обоим элементам памяти, будут модулироваться в противофазе, указывая на чередующееся сканирование представлений рабочей памяти.

Методологическая значимость: Новые статистические подходы

В недавней публикации критически оцениваются широко используемые статистические пермутационные тесты, основанные на случайном перемешивании пар "поведение-SOA" (перемешивание времени). Однако эта статистическая процедура не учитывает непериодическую автокорреляционную структуру, которая может присутствовать в поведенческих данных, и поэтому приводит к большому проценту (более 5%) ошибок первого рода. Предлагается альтернативный статистический тест, основанный на оценке авторегрессионных моделей AR(1) (авторегрессия первого порядка). Эти модели улавливают автокорреляционную структуру исходного временного ряда и успешно контролируют уровень ошибок первого рода. Для проверки надежности наших результатов мы проанализировали данные, используя две различные методики, состоящие из (1) традиционной предварительной обработки и перемешивания времени и (2) шагов предварительной обработки и статистических методов, рекомендованных Brookshire. Это также послужило для получения представлений о том, повлияли ли две методики на результаты и как именно. Хотя результаты были частично разными, обе методики анализа выявили сопоставимые ритмические колебания в поведении в тета-диапазоне.

Материалы и методы

Участники

В эксперименте приняли участие 26 добровольцев (19–28 лет, 19 женщин) с нормальным или скорректированным до нормального зрением. Перед экспериментом участники подписали формы информированного согласия. После завершения участники получили академические зачеты или 12 евро. Эксперимент проводился в соответствии с протоколом, утвержденным Этическим комитетом Факультета социальных и поведенческих наук Утрехтского университета, и соответствовал Кодексу этики Всемирной медицинской ассоциации (Декларация Хельсинки).

Дизайн эксперимента

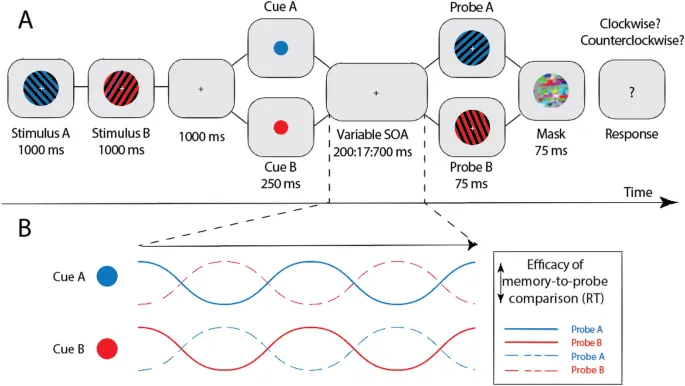

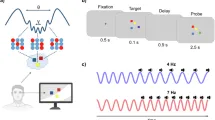

Стимулы предъявлялись на расстоянии 58 см с помощью ЖК-дисплея (27 дюймов, разрешение 2560 × 1440, частота обновления 120 Гц) с использованием Psychophysics Toolbox в MATLAB. Стимулы включали: центральный крест фиксации (диаметр 0,3°), два круговых запоминающих стимула, состоящих из случайно ориентированных решеток (диаметр 10°, пространственная частота 4 cpdva), каждый из которых имел случайный цвет, выбранный из противоположных фаз цветового пространства CIELAB (48 выбранных цветов; L = 59, a = 18, b = -8), центральный цветовой маркер (0,93°), зонд (диаметр 10°, пространственная частота 4 cpdva), ориентация которого была немного смещена относительно запоминающего стимула того же цвета, и маску Мондриана, состоящую из цветного узора (диаметр 10°, код из [36]).

Процедура

Участники выполняли задачу 2AFC (выбор из двух альтернатив) по рабочей памяти, в которой им было предложено сравнить ориентацию двух запоминающих стимулов с ориентацией зонда, соответствующего одному из них. Поведение в ответ на зонд измерялось с использованием подхода плотного отбора проб, который позволил нам измерить ритмическое влияние колебаний внимания на обработку зонда. Пробы начинались с предъявления креста фиксации на пустом экране в течение 1000 мс (см. Рис. 1). Затем следовало последовательное предъявление двух запоминающих стимулов по 1000 мс каждый (Стимул А и Стимул B). После пустой задержки в 1000 мс предъявлялся маркер в течение 250 мс, соответствующий цвету Стимула А или Стимула B, и указывающий, какой из двух элементов рабочей памяти будет зондироваться с 75% достоверностью. Основываясь на предыдущих исследованиях, мы предположили, что маркер сбросит ритмическое сканирование внимания, хотя участникам по-прежнему потребуется сохранять представление незапрашиваемого элемента. За маркером следовал пустой экран с переменной задержкой (от 200 до 700 мс с шагом 16,7 мс), после чего предъявлялся зонд в течение 75 мс, соответствующий Стимулу А или Стимулу B по цвету и имеющий небольшое смещение по часовой стрелке или против часовой стрелки. После еще одной короткой задержки в 25 мс предъявлялась маска в течение 75 мс, после чего участники отвечали, был ли наклон зонда по часовой стрелке или против часовой стрелки относительно того же цвета WM-стимула. Участники отвечали, нажимая кнопку Q (против часовой стрелки) или P (по часовой стрелке).

Экспериментальные блоки

Эксперимент включал ознакомительный блок (~ 4 мин), в котором участники выполнили несколько проб с бинарной обратной связью на каждой пробе. За этим следовала процедура лестницы (QUEST, 80 проб, ~ 10 мин), которая позволила нам настроить угловое различие в ориентации между запоминающим элементом и зондом так, чтобы производительность в среднем составляла 75%. В ходе этой процедуры участники получали бинарную обратную связь в конце каждой пробы. После завершения процедуры лестницы начался основной эксперимент (20 блоков по 30 проб каждый, ~ 75 мин). Основной эксперимент был идентичен процедуре лестницы, за исключением того, что обратная связь теперь предоставлялась в конце каждого блока в виде процента правильных ответов вместо конца каждой пробы. Это было сделано для минимизации эффектов обучения. Во время основного эксперимента мы использовали фиксированное угловое различие между образцом и зондами, которое было определено в ходе процедуры лестницы.

Анализ данных

Мы рассматривали только пробы с временем реакции менее 2 секунд. Для двух участников это привело к исключению более 20% проб, и поэтому они были исключены из анализа. Для еще одного участника наши критерии ВР привели к удалению всех проб в определенном SOA, и он также был удален из анализа. 23 участника были включены в финальный анализ. Среднее время реакции и точность группы анализировались с использованием двухвыборочных t-тестов. Для исследования ритмических колебаний в поведении мы усредняли время реакции в каждом из 30 последовательных SOA для каждого индивидуального участника. Это позволило нам вычислить поведенческие временные ряды, отражающие динамические изменения в эффективности сравнения зондов (ВР и точность) за интервал поддержания. Длина временного окна (500 мс) и интервал SOA (частота дискретизации 60 Гц) были выбраны таким образом, чтобы можно было анализировать частоты от 2 до 30 Гц. Учитывались только правильные пробы, поскольку они, скорее всего, отражают успешное поддержание рабочей памяти. Поскольку мы предположили, что маркер сбрасывает аттенционное сканирование к запрашиваемому элементу, независимо от его серийного положения, мы отдельно рассчитали временные ряды ВР для валидно запрашиваемых и невалидно запрашиваемых зондов. Следующий раздел описывает последующие шаги в нашем исходном конвейере анализа и новом конвейере анализа соответственно.

Исходный конвейер анализа (перемешивание времени)

Индивидуальные временные ряды ВР были детрендированы путем подгонки и удаления полинома 2-го порядка, а скользящие средние были рассчитаны с использованием окна 66,7 мс. Затем мы стандартизировали временные ряды ВР и применили окно Хэмминга перед выполнением спектрального анализа с использованием быстрой преобразования Фурье. Полученные индивидуальные спектры мощности были усреднены, и мы статистически проверили наличие колебательных пиков с использованием непараметрического пермутационного теста. Мы решили проводить спектральный анализ на индивидуальных временных рядах (вместо общего среднего временного ряда), потому что поведенческие ритмы отдельных лиц могут немного отличаться по фазе и, следовательно, исчезнут при усреднении всех временных рядов субъектов во временной области. Мы повторили описанную выше процедуру предварительной обработки 10 000 раз, однако в каждой итерации мы случайным образом перемешивали пары SOA-ВР для каждого участника. Эта процедура позволила нам оценить распределение спектров мощности при нулевой гипотезе об отсутствии временной структуры в индивидуальных временных рядах ВР. Реальный спектр мощности затем сравнивался с суррогатным распределением спектров мощности на частотно-частотной основе. Частоты, на которых реальный спектр мощности превышал 95-й процентиль суррогатного распределения, считались значимыми, поскольку это эквивалентно уровню альфа 0,05%. Аналогичный анализ был проведен на разностной волне между валидными и невалидными временными рядами ВР. Поскольку мы в основном интересовались низкочастотными колебаниями, мы учитывали только частоты от 1 до 15 Гц.

Конвейер анализа, предложенный Brookshire

Индивидуальные временные ряды сглаживались путем расчета скользящих средних с использованием окна 66,7 мс. Индивидуальные временные ряды затем линейно детрендировались перед выполнением спектрального анализа с использованием быстрой преобразования Фурье без применения нулевого дополнения или оконного сглаживания. Индивидуальные спектры мощности затем усреднялись. Мы решили проводить спектральный анализ на индивидуальных временных рядах (вместо общего среднего временного ряда), потому что поведенческие ритмы отдельных лиц могут немного отличаться по фазе и, следовательно, исчезнут при усреднении всех временных рядов субъектов во временной области. Для проверки того, колеблются ли индивидуальные временные ряды периодически, мы подогнали авторегрессионную модель с одним параметром AR(1) (авторегрессия первого порядка) с использованием максимального правдоподобия к индивидуальным сглаженным и детрендированным временным рядам. Для AR(1) модели каждого участника мы использовали симуляцию Монте-Карло для генерации 5000 временных рядов той же длины, параметра автокорреляции и остаточной дисперсии, что и исходный временной ряд. Затем мы выполнили спектральный анализ с использованием быстрой преобразования Фурье на этих временных рядах без применения нулевого дополнения или оконного сглаживания. Эта процедура позволила нам оценить распределение спектров мощности при нулевой гипотезе об отсутствии ритмических колебаний в индивидуальных временных рядах. Реальный усредненный спектр мощности затем сравнивался с суррогатным распределением усредненных спектров мощности на частотно-частотной основе. Частоты, на которых реальный усредненный спектр мощности превышал 95-й процентиль суррогатного распределения, считались значимыми, поскольку это эквивалентно уровню альфа 0,05%. Мы провели коррекцию множественных сравнений с использованием метода ложнообнаруженных уровней (fdr). Поскольку мы в основном интересовались низкочастотными колебаниями, мы учитывали только частоты от 1 до 15 Гц. Для визуального сравнения обоих конвейеров анализа мы отсылаем читателя к Рис. 1 в Дополнительных материалах. Для сравнения относительной временной динамики колебаний внимания после валидных и невалидных подсказок, колебательные фазы были извлечены из комплексных компонентов быстрой преобразования Фурье индивидуальных предварительно обработанных временных рядов. Для исследования того, колеблются ли индивидуальные валидные и невалидные временные ряды в противофазе, мы вычли значения фаз и выполнили тест Райли на неоднородность, а также круговой t-тест для сравнения средних значений разности фаз со 180°.

Результаты

Общие тенденции

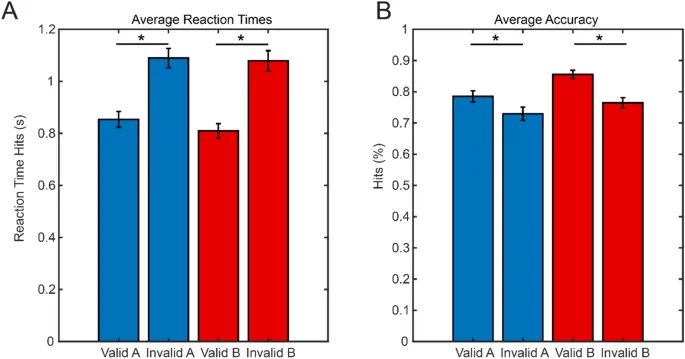

Статистический анализ среднего времени реакции группы показал, что участники отвечали значительно быстрее на запрашиваемые (среднее = 831 мс) по сравнению с незапрашиваемыми зондами (среднее = 1084 мс) (t (22) = -12,97, p < 0,001, см. Рис. 2A). Кроме того, мы обнаружили, что время реакции было короче, когда участники отвечали на зонды, соответствующие второму стимулу (среднее = 840 мс), по сравнению с первым стимулом (среднее = 880 мс, t(22) = 3,85, p < 0,005). Аналогично, точность была выше для запрашиваемых зондов (среднее = 81,1%) по сравнению с незапрашиваемыми зондами (среднее = 73,2%, t(22) = 8,76, p < 0,001) и выше для зондов, соответствующих второму стимулу (среднее = 81,4%), по сравнению с первым стимулом (среднее = 76,8%, t(22) = 6,85, p < 0,001, см. Рис. 2B).

Ритмические колебания в рабочей памяти

Чтобы проверить, обрабатываются ли представления рабочей памяти в тета-ритмической манере, мы измерили время реакции участников на соответствующие зонды в нескольких точках плотного отбора проб. Мы предположили, что ВР должны быть модулированы во времени с тета-ритмом, указывая на ритмические колебания внимания к соответствующему элементу в рабочей памяти. Кроме того, мы предположили, что временные ряды ВР для ответов на валидно и невалидно запрашиваемые зонды будут модулироваться в противофазе, предполагая, что внимание периодически чередуется между двумя элементами в рабочей памяти (см. Рис. 1B).

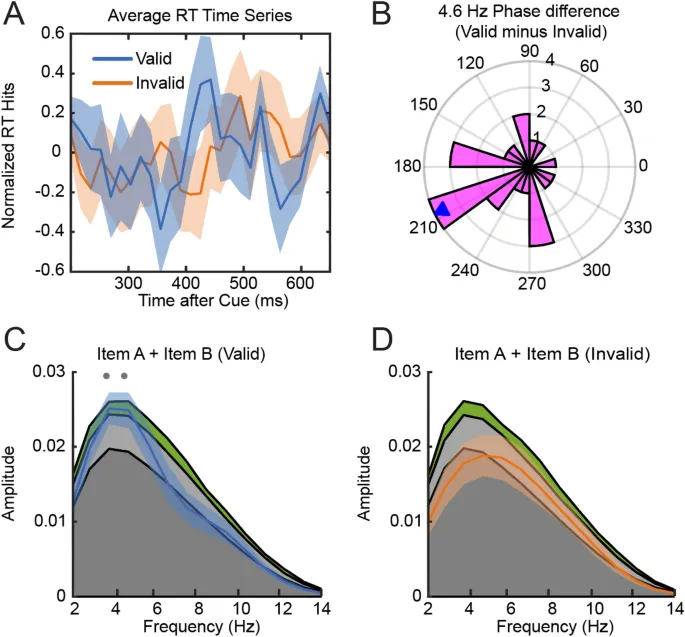

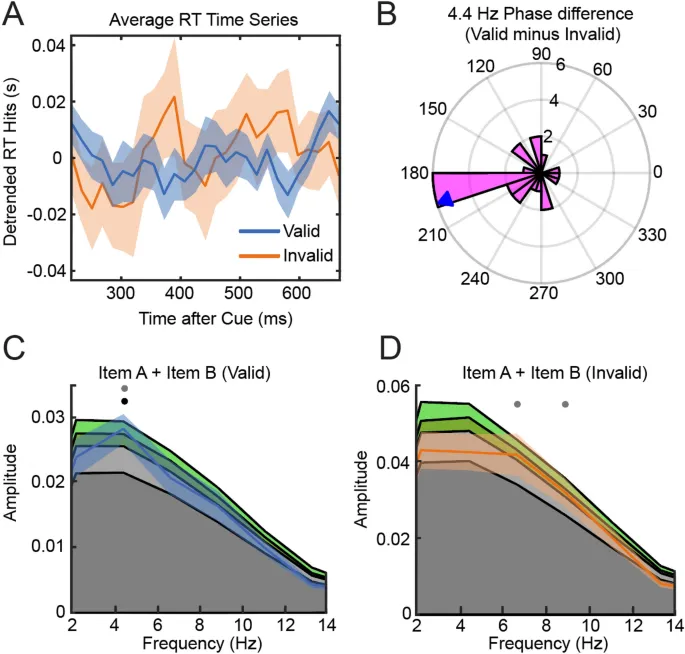

Результаты исходного анализа (перемешивание времени)

Чтобы исследовать ритмические колебания в индивидуальных ответах, мы рассчитали временные ряды ВР путем усреднения ВР в каждом из 30 SOA для ответов на валидно и невалидно запрашиваемые элементы соответственно. Усредненный по всем субъектам временной ряд ВР показан на (Рис. 3A). Важно отметить, что мы провели спектральный анализ не на усредненном временном ряду на Рис. 3A, а на индивидуальных временных рядах ВР, а затем усреднили полученные индивидуальные спектры мощности. Это позволило нам игнорировать индивидуальные различия в фазе и незначительные сдвиги в частоте, которые усреднились бы при усреднении временных рядов во временной области. Сравнение усредненных спектров мощности с нулевым распределением, полученным путем перемешивания времени, выявило значительный пик на частотах 3,75 и 4,6 Гц в валидном условии и никаких значительных пиков в невалидном условии (см. Рис. 3C,D). Из-за различий в количестве собранных проб для валидных (75%) и невалидных (25%) условий, мы могли просто не обладать достаточной статистической мощностью для обнаружения ритмов в невалидном условии. Кроме того, в недавнем аналогичном исследовании поведенческих колебаний также не удалось обнаружить значительный пик в спектрах мощности одного из двух условий, хотя и показал, что оба условия все еще колебались в противофазе при анализе индивидуальных колебательных фаз. Поэтому мы исследовали, находятся ли наши два условия в противофазе, анализируя разницу фаз между обоими условиями, поскольку углы разницы должны указывать на 180 градусов, если колебания модулируются в противофазе. Анализ фаз индивидуальных валидных и невалидных временных рядов выявил, что среднее значение углов разницы на частоте 4,6 Гц не отличалось существенно от 180°, что указывает на противофазную связь колебательных компонентов на частоте 4,6 Гц (см. Рис. 3B). Этот результат свидетельствует о периодическом чередовании внимания между двумя элементами во времени.

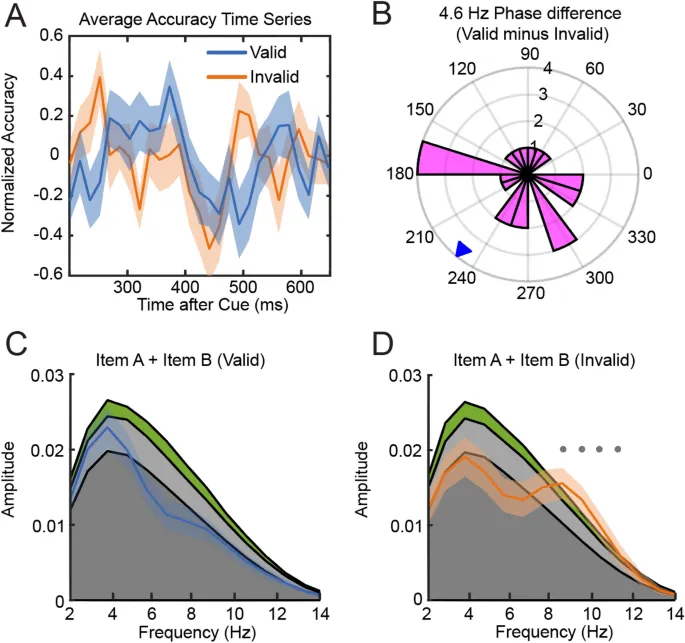

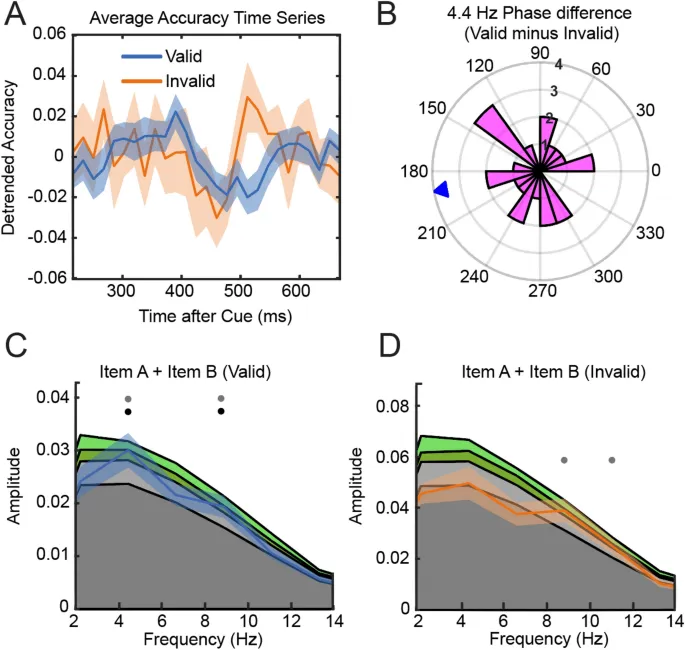

Мы исследовали ритмические колебания во временных рядах точности аналогичным образом, сравнивая наблюдаемые средние спектры мощности со стохастическими нулевыми распределениями (см. Рис. 4A). Спектральный анализ индивидуальных временных рядов точности выявил значительный пик на частотах 8,4, 9,4 и 10,3 Гц в невалидном условии, но никаких значительных модуляций в валидном условии (см. Рис. 4C,D). Разность фаз между обоими условиями была статистически значимо отлична от 180°, что указывает на отсутствие противофазной связи компонентов на частотах 8,4, 9,4, 10,3 или 4,6 Гц (см. Рис. 4B). Затем мы применили тест Райли на неоднородность, который показал, что разности фаз были случайным образом распределены вокруг единичной окружности (p = 0,34), предполагая, что колебания точности для элементов A и B не имели последовательной временной связи.

Результаты повторного анализа с использованием конвейера и статистики AR(1)

Спектральный анализ индивидуальных временных рядов ВР и усреднение полученных спектров мощности выявил значительный пик на частоте 4,4 Гц в валидном условии (p = 0,03, с коррекцией fdr) и никаких значительных пиков в невалидном условии (см. Рис. 5C,D). Анализ фаз индивидуальных валидных и невалидных временных рядов показал, что среднее значение углов разницы на частоте 4,4 Гц не отличалось существенно от 180° (круговой t-тест: p < 0,001) и не было равномерно распределено (тест Райли на неоднородность, p = 0,017), что указывает на противофазную связь колебательных компонентов на частоте 4,4 Гц (см. Рис. 5B).

Спектральный анализ индивидуальных временных рядов точности выявил значительные пики на частотах 4,4 Гц и 8,9 Гц в валидном условии, но никаких значительных периодичностей в невалидном условии (см. Рис. 6C,D). Разности фаз между валидными и невалидными компонентами на частоте 4,4 Гц были равномерно распределены (тест Райли на неоднородность, p = 0,824, (см. Рис. 6B), что указывает на отсутствие противофазной связи.

Сравнение результатов

Применение двух различных методов для анализа поведенческих временных рядов позволило нам проверить наши результаты и сравнить сходства и различия между обоими методами. Поскольку основной целью этой статьи было исследование ритмических колебаний в поведении, мы не будем проводить систематическое углубленное сравнение обоих методов, а лишь предоставим качественное сравнение основных результатов, связанных с нашей первоначальной гипотезой.

Оба метода анализа подтвердили нашу основную гипотезу, состоящую из: 1. Ритмическая модуляция поведенческих исходов в диапазоне от 3 до 6 Гц и 2. Противофазная связь между валидными и невалидными поведенческими временными рядами. Однако важно отметить, что результаты также различались в нескольких аспектах. В то время как и перемешивание времени (TS), и авторегрессионные модели (AR(1)) выявили значимые ритмы в валидных временных рядах ВР на частотах 4,6 и 4,4 Гц соответственно, этот эффект был значимым только до коррекции на множественные сравнения в анализе TS. Более того, AR(1) показал значимый пик на частоте 4,4 Гц в валидных временных рядах точности, который не был выявлен TS.

В целом, метод AR(1) привел к более выраженным результатам, более соответствующим нашим предсказаниям. Мы обсудим последствия нашего сравнения далее в разделе "Обсуждение".

Обсуждение

Ритмические колебания в поведении

Хотя ритмические колебания во временных рядах ВР и точности наблюдались для валидных проб, мы не обнаружили значимого колебательного пика в пробах, в которых участникам невалидно предъявлялся маркер, после коррекции на множественные сравнения. Однако при анализе индивидуальной фазы на частоте 4,4 Гц валидных и невалидных временных рядов ВР мы обнаружили значимую противофазную связь. Это предполагает, что колебательный компонент также присутствовал в невалидных пробах, которые обычный статистический анализ перемешивания времени не смог выявить. Мы предполагаем несколько возможных причин этого. Во-первых, поскольку достоверность маркера составляла 75%, невалидные временные ряды были рассчитаны по меньшему количеству проб, чем валидные временные ряды, что могло привести к увеличению шума и худшей оценке колебательных компонентов (среднее количество проб во временном ряду ВР на участника: валидный = 350,3, невалидный = 100,6). Кроме того, возможно, что маркер (75% достоверности) привел к аттенционной деприоритизации незапрашиваемого элемента. Мы подробно обсудим эту конкретную возможность в следующем разделе (см. "Сравнение с другими исследованиями"). Также стоит отметить, что мы не наблюдали значимых периодичностей при проведении спектрального анализа непосредственно на общем среднем временном ряду (Рис. 3A, 4A, 5A, 6A). Мы предполагаем, что это может быть вызвано незначительными различиями в фазе индивидуальных колебательных временных рядов, которые взаимоуничтожаются при усреднении данных всех субъектов. Однако важно отметить, что валидные и невалидные временные ряды все еще колебались в противофазе на индивидуальном уровне, что можно объяснить индивидуальными различиями в скорости сдвига внимания после ретрокаста. В среднем, выгоды от ретрокаста имеют тенденцию полностью проявляться через 300–500 мс, однако мало что известно о том, насколько это варьируется между участниками. Будущие эксперименты должны изучить индивидуальные различия в скорости распределения внимания, поскольку это может иметь важное значение для изучения внутреннего сканирования внимания.

Анализ фаз (4,4 Гц) временных рядов ВР показал, что поведение колебалось в фазовом противостоянии между валидными и невалидными условиями. Эта модель указывает на то, что внимание сначала направляется на запрашиваемый элемент, а затем чередуется при сканировании обоих элементов в рабочей памяти с тета-частотой. Важно отметить, что эта противофазная динамика вряд ли может быть вызвана совпадением из-за времени или порядка предъявления стимулов, например, гипотетическим запуском двух независимых ритмических процессов при начале первого и второго стимула. Если бы это действительно было так, поскольку мы рассчитали валидные и невалидные временные ряды из равного количества проб, в которых предъявлялся первый и второй стимул, случайные противофазные периодичности должны были бы усредниться. Напротив, мы обнаружили последовательную колебательную мощность для валидных и противофазную связь между валидными и невалидными пробами, что ясно указывает против этого потенциального артефакта.

В дополнение к колебаниям на частоте 4,4 Гц, наш анализ временных рядов точности выявил значительную ритмическую модуляцию на частоте 8,9 Гц в валидном условии. Ритмические колебания поведенческих временных рядов на частоте 10 Гц часто наблюдаются в поведенческих исследованиях (см. обзор VanRullen). Поскольку это исследование в основном было сосредоточено на поведенческих ритмах в тета-диапазоне, мы не будем подробно обсуждать эти эффекты. Однако стоит отметить, что Pomper и Ansorge также обнаружили, что временные ряды точности модулируются на частоте 9,7 Гц, указывая на то, что эта ~ 10 Гц альфа-ритмичность может быть дополнительным признаком периодической обработки воспринимаемых или запомненных зрительных представлений.

Сравнение с другими исследованиями

Как наши результаты соотносятся с другими исследованиями, изучающими ритмические колебания внимания в рабочей памяти? Предыдущие два исследования обнаружили, что поведение колеблется с частотой 6 Гц, в то время как мы обнаруживаем колебания поведения на частоте 4,4 Гц. Одно гипотетическое объяснение этого расхождения может заключаться в различиях в сложности стимулов между исследованиями. Объекты с множеством признаков в рабочей памяти, такие как те, что использовались здесь, могут требовать более трудоемкого и длительного процесса активации, что приводит к менее частым выборкам на элемент.

В то время как наше исследование и исследование Peters et al. использовали явный визуальный маркер для сброса ритмов внимания, Pomper и Ansorge индуцировали сканирование внимания через предъявление второго объекта. В обоих исследованиях с использованием маркеров достоверность маркера составляла 75%, давая участникам четкий стимул для приоритизации одного элемента над другим, в то время как оба элемента должны были быть в равной степени приоритизированы в исследовании Pomper и Ansorge. Важно отметить, однако, что Pomper и Ansorge обнаружили более быстрое время реакции и более высокую точность для второго элемента, в соответствии с эффектом новизны, который, как предполагалось, был вызван аттенционной приоритизацией. Интересно, что как наше исследование, так и исследование Pomper & Ansorge наблюдали значительные ритмические колебания относительно события сброса только для приоритизированного элемента. Хотя в нашем случае это может быть объяснено меньшим количеством проб, та же закономерность была отмечена в другом исследовании внешнего сканирования внимания с гораздо большим количеством проб. Одно из возможных объяснений этого заключается в том, что внимание оказывает более сильное ритмическое влияние на приоритизированный элемент, вызывая модуляцию высокой амплитуды во временных рядах поведения, в то время как одновременное ритмическое сканирование неприоритетных элементов оказывает более слабые периодические эффекты на поведение. Альтернативно, было предложено, что внимание может управляться центральным механизмом сканирования или "мастер-самплером" в диапазоне от 7 до 10 Гц, который может быть разделен между двумя объектами. Таким образом, гипотетический 10 Гц самплер может сканировать оба элемента 5 раз в секунду, но также может сканировать приоритизированный элемент чаще (например, приоритизированный сканируется 8 раз, а неприоритетный - 2 раза в секунду). Можно предположить, что в спектральном анализе валидных временных рядов это будет проявляться в периодичностях на основной частоте (10 Гц), а также на ее гармониках (5 Гц), которые действительно наблюдаются в наших данных, а также в данных Pomper и Ansorge. Важно отметить, что обе эти возможности, более сильное или более частое сканирование, предполагают, что внимание активно приоритизирует один или другой элемент.

Несколько иная интерпретация, связанная с работой Fiebelkorn et al., была предложена Peters et al., которые обнаружили ритмические колебания между объектами в рабочей памяти. Однако, аналогично выводам Fiebelkorn et al., время реакции на цели, представленные в разных объектных местоположениях, периодически были равны, но никогда не были быстрее, чем у тех, что представлены в тех же объектных местоположениях, что указывает на то, что внимание никогда полностью не переключалось на другой объект. Это предполагает, что объектно-ориентированное внимание ритмически чередуется между фазами, в которых весь запрашиваемый объект приоритизируется (а незапрашиваемый деприоритизируется), и фазами, в которых запрашиваемые и незапрашиваемые объекты приоритизируются одинаково. Согласно этой точке зрения, внимание не будет приоритизировать оба объекта попеременно, а будет оставаться сосредоточенным на одном объекте. Наши результаты подтверждают эту точку зрения в том смысле, что время реакции в невалидных пробах почти никогда не было таким быстрым, как в валидных, что указывает на то, что внимание никогда по-настоящему не переключалось на другой элемент в рабочей памяти. Однако следует отметить, что этот аргумент основан на предположении, что ритмические эффекты внимания являются единственными факторами, влияющими на время реакции. Аттенционные подсказки могут изменять статус элементов в рабочей памяти более непрерывно, например, повышая базовую активацию, в дополнение к чему мы можем наблюдать эффекты ритмического внимания. Будущие исследования, систематически манипулирующие достоверностью подсказок, должны пролить свет на этот открытый вопрос.

Функциональное значение и нейронные механизмы

Существует несколько функциональных процессов, которые могут объяснить ритмы, обнаруженные в нашем исследовании. Периодическое аттенционное обновление представлений рабочей памяти может быть фундаментальным требованием для поддержания рабочей памяти. Данные исследований вычислительного моделирования предполагают, что такое периодическое реактивация или "повторное воспроизведение" может лежать в основе поддержания рабочей памяти и может быть реализовано за счет взаимодействия тета- (4–8 Гц) и гамма- (30–80 Гц) колебаний. Периодическое аттенционное обновление также было предложено для противодействия временной деградации в зрительной рабочей памяти. Однако доказательства временной деградации не были убедительными.

Также было предложено, что ритмическая аттенционная приоритизация может помочь решить проблему связывания путем совместной активации признаков стимула в когерентные представления. Важным аспектом нашего исследования, отличающим его от предыдущих работ, является тот факт, что мы использовали стимулы, состоящие из нескольких признаков (цвет + ориентация), которые должны были быть закодированы вместе. Поскольку мы предъявляли оба элемента в точке фиксации, мы смогли исследовать эффекты не пространственного объектно-ориентированного внимания и обнаружили, что схожие ритмы возникают для не пространственных признаков. Эффекты аттенционного маркера на среднюю точность указывают на то, что извлечение на основе цвета также привело к приоритизации признака ориентации, связанного с этим элементом, поскольку ориентация была признаком, который требовал сравнения с высокой точностью (по сравнению с легко различимыми цветами). Более важно, что мы также показали, что цветовые маркеры привели к ритмическим колебаниям в показателях точности. Вместе с тем фактом, что зонды могли сравниваться только на основе цвета и ориентации, мы предполагаем, что внимание циклически приоритизировало оба признака элемента. Более того, поскольку оба элемента колебались в противофазе, они оба ритмически приоритизировались, но никогда одновременно. В рабочей памяти это позволило бы зрительной системе сохранять цветовые признаки, связанные с соответствующими признаками ориентации, активируя правильную комбинацию признаков один за другим, без риска совместной активации двух несвязанных признаков. Этот процесс, обычно называемый временным мультиплексированием, был предложен для предотвращения слияния отдельных нейронных представлений и может помочь в считывании рабочей памяти.

В последние годы теории тесно связали внешнюю аттенционную селекцию с нейронными осцилляциями. Еще более недавно стала очевидной фундаментальная связь между внутренним вниманием к представлениям рабочей памяти и колебательной активностью. Современные модели предполагают, что внутреннее внимание реализуется за счет динамического взаимодействия между фронтальными тета-колебаниями, действующими как механизм контроля "сверху вниз", и затылочными альфа-колебаниями, которые ингибируют или дезингибируют отдельные представления. Наши результаты могут быть объяснены схожим механизмом, который модулирует относительную активность между двумя более или менее равнозначными элементами на более короткой временной шкале.

Общий ритмический механизм сканирования для внешних и внутренних зрительных представлений

Наконец, мы хотели бы предложить гипотезу, которая потенциально может объяснить некоторые общие черты между ритмами сканирования внешних и внутренних представлений, обнаруженными в большинстве недавних работ. Мы считаем, что общий механизм аттенционного сканирования, работающий с частотой ~ 10 представлений в секунду, может лежать в основе поведенческих колебаний, обнаруженных при внутреннем и внешнем внимании. Несколько исследований уже предоставили убедительные доказательства того, что внимание к внешним стимулам колеблется в тета-диапазоне. Большинство исследований сходятся на частоте ~ 4–6 Гц, с которой сканируются 2 элемента. Важно отметить, что также было показано, что увеличение количества элементов внимания до 3 снижает частоту, с которой сканируются отдельные элементы, до ~ 3 Гц. Уже было высказано предположение, что это наблюдение может подтверждать существование единого внешнего аттенционного самплера в диапазоне ~ 10 Гц, который способен выделять 10 воспринимаемых элементов/местоположений в секунду. Наше исследование, а также работы Pomper и Ansorge и Peters et al., продемонстрировали, что этот ритмический процесс аттенционного сканирования распространяется на внутреннюю информацию, которая поддерживается в рабочей памяти. Важно отметить, что было предоставлено множество доказательств в пользу гипотезы сенсорного привлечения, предполагающей общий субстрат между восприятием и рабочей памятью. Внешнее и внутреннее внимание, следовательно, должны получать доступ к представлениям, которые кодируются в очень схожих областях с сильно перекрывающимися кодами. Поэтому можно предположить, что общий "мастер"-самплер внимания в диапазоне 10 Гц ритмически усиливает активность в определенных нейронных представлениях, независимо от того, отражают ли они информацию, которая в данный момент воспринимается или кодируется в рабочей памяти. Дальнейшие исследования должны показать, верна ли эта модель внимания.

Сравнение конвейеров анализа перемешивания времени и AR(1)

Недавняя публикация Brookshire критически рассмотрела конвейер предварительной обработки и статистические процедуры перемешивания времени, используемые подавляющим большинством публикаций в области поведенческих колебаний, продемонстрировав слабый контроль над ошибками первого рода. Мы проанализировали наши данные как с использованием исходного перемешивания времени, так и с использованием недавно предложенной техники AR(1) и показали, что оба метода выявили значительные ритмические колебания в поведении. В то время как некоторые колебательные пики, обнаруженные перемешиванием времени, не достигли значимости при использовании метода AR(1), другие пики, которые мы предсказали на основе предыдущей литературы, были статистически более выраженными или достигли значимости только при использовании техники AR(1).

Хотя нашей целью не было систематическое сравнение методов перемешивания времени и AR(1), наше сравнение анализа предоставляет соответствующие выводы для текущей дискуссии о правильной статистической процедуре. Во-первых, наши основные результаты, состоящие из колебаний в диапазоне 4–5 Гц и фазового противостояния, сохранились между обоими конвейерами анализа, показывая, что перемешивание времени выявляет реальные эффекты. Несмотря на то, что четыре повторных анализа, предпринятых Brookshire, не дали значимых результатов, следует отметить, что метод AR(1) может быть значительно менее чувствительным (по сравнению с перемешиванием времени) к подлинным эффектам, в зависимости от параметров задачи, таких как длина сигнала и частота дискретизации. Хотя AR(1) может быть статистически более обоснованным тестом, многие результаты в литературе по ритмическому вниманию, вероятно, по-прежнему отражают истинные результаты. Во-вторых, мы обнаружили, что использование меньшего количества шагов предварительной обработки в сочетании с техникой AR(1) привело к результатам, которые были более согласующимися с нашими предсказаниями. Хотя мы, очевидно, не можем с абсолютной уверенностью сказать, что наши эффекты подлинны, метод AR(1) может позволить сократить количество шагов предварительной обработки, сохраняя при этом достаточную чувствительность, и, следовательно, обеспечить более непредвзятую оценку ритмичности в данных. Мы рекомендуем проявлять осторожность при слишком быстром отказе от предыдущих работ и предлагаем будущим проектам сообщать результаты, основанные на обоих методах анализа.

Заключение

В заключение, мы добавляем к доказательствам того, что внимание сканирует объекты с множеством признаков в рабочей памяти с тета-ритмом. Это ритмическое аттенционное облегчение колеблется между двумя релевантными элементами в рабочей памяти, что проявляется в противофазной модуляции поведенческих временных рядов. Мы предполагаем, что мозг может использовать этот колебательный временной мультиплекс в условиях ограниченных аттенционных ресурсов, проблемы связывания и/или аттенционного обновления, необходимого для поддержания памяти. Паттерны, найденные в этом исследовании, тесно имитируют недавно обнаруженные ритмы во внешнем пространственном внимании и внимании, основанном на признаках, которые, как было показано, тесно связаны с фронтальными тета- и затылочными альфа-колебаниями. Идентичные колебательные механизмы были связаны с аттенционным контролем в рабочей памяти. Мы предполагаем единый, тета-ритмический, механизм аттенционного сканирования для воспринимаемых и запомненных представлений.

Доступность данных

Все данные, полученные в контексте данного исследования, свободно доступны на osf.io/39g4w.

Ссылки

- Chota, S., Leto, C., van Zantwijk, L. et al. Attention rhythmically samples multifeature objects in working memory. Sci Rep 12, 14703 (2022). https://doi.org/10.1038/s4159802218819z

Информация об авторах

- Авторы: Samson Chota, Carlo Leto, Laura van Zantwijk & Stefan Van der Stigchel

- Принадлежность: Helmholtz Institute, Utrecht University, 3584 CS, Utrecht, The Netherlands

- Вклад: S.C. и S.v.d.S. разработали эксперимент. C.L. и L.v.Z. провели эксперимент. S.C. и C.L. проанализировали результаты и написали рукопись. S.C., S.v.d.S., L.v.Z, C.L. отредактировали рукопись. Все авторы одобрили ее к подаче.

- Корреспондирующий автор: Samson Chota

Этические декларации

- Конкурирующие интересы: Авторы заявляют об отсутствии конкурирующих интересов.

Дополнительная информация

- Издательское примечание: Springer Nature остается нейтральной в отношении юрисдикционных претензий в опубликованных картах и институциональной принадлежности.

- Дополнительная информация: Дополнительный рисунок 1.

Права и разрешения

Открытый доступ. Данная статья лицензируется в соответствии с Международной лицензией Creative Commons 4.0, которая разрешает использование, обмен, адаптацию, распространение и воспроизведение в любом носителе или формате, при условии, что вы соответствующим образом укажете авторство и источник, предоставите ссылку на лицензию Creative Commons и укажете, были ли внесены изменения. Изображения или другие материалы третьих сторон, включенные в статью, относятся к лицензии Creative Commons статьи, если иное не указано в сноске к материалу. Если материал не включен в лицензию Creative Commons статьи, и ваше предполагаемое использование не разрешено законодательством или превышает разрешенное использование, вам необходимо получить разрешение непосредственно от владельца авторских прав. Для просмотра копии этой лицензии посетите http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Репринты и разрешения

Об этой статье: Chota, S., Leto, C., van Zantwijk, L. et al. Attention rhythmically samples multifeature objects in working memory. Sci Rep 12, 14703 (2022). https://doi.org/10.1038/s4159802218819z

Скачать цитирование

Получено: 10 мая 2022 г. Принято: 19 августа 2022 г. Опубликовано: 29 августа 2022 г. Версия для печати: 29 августа 2022 г. DOI: https://doi.org/10.1038/s4159802218819z

Поделиться этой статьей:

Любой, кому вы предоставите следующую ссылку, сможет прочитать этот контент: [ссылка для совместного использования]

К сожалению, в настоящее время ссылка для совместного использования недоступна.

Скопировать ссылку для совместного использования в буфер обмена.

Предоставлено инициативой Springer Nature SharedIt по обмену контентом.