Интересное сегодня

Кортизол в волосах у детей: как стресс влияет на психическое...

Долгосрочный стресс и психическое здоровье детей с хроническими заболеваниями Длительный стресс, из...

Виды аффективных расстройств: симптомы, причины и лечение

Что такое аффективное расстройство? Аффективные расстройства — это группа психических состояний, при...

Как освободить детей от чрезмерной опеки родителей

Введение За последние два десятилетия стало очевидно, что матери и отцы, особенно из семей среднего ...

Почему сильные эмоции трудно различить: научное объяснение э...

Когда чувства ведут себя как ощущения Новое исследование демонстрирует, что радость, подобно яркост...

Сравнение репродуктивных результатов в браках по договорённо...

Введение В эволюционной психологии предполагается, что индивидуальные предпочтения в выборе партнёра...

Влияние детского опыта на отношения во взрослой жизни

Введение Наши детские переживания могут значительно повлиять на различные аспекты нашей взрослой жиз...

Визуальное статистическое обучение и социальное внимание у нейротипичных и аутичных дошкольников с разной степенью речевого развития

Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) демонстрируют нетипичные паттерны усвоения устной речи, однако механизмы, лежащие в основе этих различий, остаются малоизученными. В типичном развитии усвоение устной речи зависит от способностей к статистическому обучению (умение распознавать закономерности) и социального внимания (предпочтительное взаимодействие с социальными, а не не-социальными стимулами). Потенциальная роль этих механизмов в особенностях устной речи при аутизме исследована недостаточно, отчасти из-за методологических барьеров при оценке детей с минимальным речевым развитием в этой популяции. В данном исследовании мы изучали статистическое обучение и социальное внимание у 13 аутичных дошкольников, использующих устную речь (средний хронологический возраст = 34,38, стандартное отклонение (SD) = 8,16), 15 аутичных дошкольников с минимальным или отсутствующим речевым развитием (средний хронологический возраст = 30,20, SD = 7,07) и 15 нейротипичных сверстников (средний хронологический возраст = 36,73, SD = 6,51) с использованием новых парадигм отслеживания взгляда (айтрекинга). Участники из всех групп продемонстрировали способность к статистическому обучению (предсказание будущих событий на основе предыдущих) и показали предпочтительное внимание к социальным стимулам по сравнению с не-социальными, без различий между группами. Анализ в рамках каждой группы не выявил связи между навыками устной речи, измеренными с помощью экспрессивной шкалы языка Mullen Scales of Early Learning и субшкал экспрессивной коммуникации Vineland Adaptive Behavior Scales, и общей продолжительностью фиксации взгляда в парадигмах айтрекинга, отражающей статистическое обучение и социальное внимание. Наши результаты указывают на ранее неизвестные сильные стороны у аутичных детей с минимальным речевым развитием в областях статистического обучения и социального внимания, предполагая, что различия в устной речи у этой группы могут не быть связаны с этими доменами.

Введение

Накопленный корпус исследований проливает свет на процессы, способствующие усвоению устной речи в типичном развитии. Знание этих процессов может предоставить критически важную информацию о популяциях, демонстрирующих нетипичные паттерны усвоения речи, таких как расстройство аутистического спектра (РАС), состояние, характеризующееся различиями в социальной коммуникации наряду с ограниченными и повторяющимися моделями поведения. Различия в устной речи в популяции аутичных людей неоднородны и варьируются от тонких особенностей в прагматической области (т.е. адаптация коммуникации к социальному контексту и требованиям) до задержки или отсутствия развития словарного запаса, охватывающего как экспрессивную, так и рецептивную области. У аутичных детей, развивающих устную речь, документированные различия включают нетипичную просодию и отличительные паттерны использования языка, такие как идиосинкразические фразы и эхолалия (т.е. немедленное или отсроченное повторение речи других). До 30% аутичных детей являются «минимально говорящими», то есть они не владеют устной речью или используют лишь ограниченное количество слов или фиксированных предложений. Хотя в этой группе существует неоднородность, многие дети с минимальным речевым развитием имеют более высокие потребности в поддержке и повышенный риск пожизненных нарушений. Тем не менее, исследования этой популяции ограничены, отчасти потому, что различия в обработке информации, влияющие на вербальные задачи, препятствуют многим стандартным процедурам оценки. В результате имеется ограниченное понимание процессов, способствующих трудностям в устной речи у этой группы, что приводит к ограниченному руководству по услугам и поддержке.

На этом фоне критическим приоритетом в данной области является изучение вероятных механизмов, которые могут способствовать трудностям в устной речи у этой группы, используя тесты, которые не полагаются на навыки выполнения заданий, такие как следование вербальным инструкциям. Для удовлетворения этой потребности должны быть разработаны новые экспериментальные парадигмы для измерения механизмов, известных тем, что они способствуют усвоению языка в типичном развитии, таких как статистическое обучение и социальное внимание.

Статистическое обучение

Статистическое обучение относится к обнаружению закономерностей из входных данных, поступающих из окружающей среды, позволяя индивидам предсказывать, что произойдет дальше, на основе того, что произошло ранее. В области языка этот неявный процесс позволяет извлекать фонологические, синтаксические и орфографические закономерности из непрерывного потока речи. Исследования показывают, что типичные младенцы могут сегментировать слова и определять границы между слогами при воздействии потока устной речи. Визуальное статистическое обучение (т.е. извлечение закономерностей из визуальных данных для построения прогнозов) представляется одинаково актуальным для усвоения устной речи. Действительно, недавние исследования показали, что визуальное статистическое обучение в 6 месяцев способствует развитию навыков общения у типичных детей в дальнейшем. Дополнительные исследования документировали связь между навыками неявного слухового и визуального статистического обучения и приобретением навыков общения, в частности, в отношении устной речи и синтаксических способностей, в типичных и нетипичных популяциях.

Исследования аутичных лиц выявили трудности в прогнозировании, обобщении и извлечении закономерностей из визуальных данных в различных типах задач. Кроме того, недавнее крупное исследование выявило нарушенную производительность в визуальном статистическом обучении у аутичных по сравнению с не-аутичными детьми, что было связано с вербальными способностями. Однако это исследование также показало значительную вариабельность в навыках визуального статистического обучения в аутичной группе, а другие исследования в этой области сообщали о неповрежденном визуальном статистическом обучении в популяции аутичных людей среди как детей, так и взрослых. Дальнейшие результаты включают нетипичное развитие статистического обучения при аутизме, при этом аутичные взрослые, но не аутичные дети, демонстрируют превосходное визуальное статистическое обучение по сравнению с нейротипичными контрольными группами. Одним из ограничений в этом корпусе исследований является его преобладающая направленность на аутичных участников, использующих устную речь, тем самым пренебрегая изучением потенциальной роли статистического обучения у тех, кто демонстрирует минимальное использование устной речи.

Учитывая наблюдаемую вариабельность в популяции аутичных людей и перекос в сторону более вербально способных лиц, необходимо дальнейшее исследование, чтобы прояснить, может ли статистическое обучение быть нетипичным и связанным с использованием устной речи у аутичных дошкольников в диапазоне речевых способностей.

Социальное внимание

Недавние исследования предполагают, что социальное внимание, т.е. взаимодействие с социально значимыми стимулами, такими как лица и речь, действует как ворота для усвоения языка в типичном и нетипичном развитии. Например, пятимесячные младенцы проявляют повышенную активность мозга в ответ на то, как взрослые взаимодействуют с ними социально, по сравнению с взаимодействием с другими людьми, причем реакция мозга на социальное взаимодействие предсказывает последующий рост словарного запаса. В аутичных популяциях исследования показали сниженное предпочтительное внимание к визуальным социальным стимулам по сравнению с не-социальными, по сравнению с нейротипичными индивидами. Кроме того, сообщалось о связи между социальным вниманием и результатами устной речи, причем повышенное взаимодействие со стимулами речи связано с более типичными нейронными реакциями и более сильными языковыми навыками. Однако существуют и опровергающие данные в этой области. Например, недавний метаанализ показал, что различия в социальном внимании у аутичных людей проявляются в ответ на сложные (например, когда стимул включал более одного человека), но не на простые социальные стимулы (например, статические изображения с параллельным социальным и не-социальным содержанием). Этот смешанный паттерн результатов указывает на необходимость дальнейших исследований, ориентированных на аутичных детей с минимальным речевым развитием, и проверки того, испытывают ли те, кто менее вовлечен в социальные стимулы, более выраженные трудности в усвоении языка.

Текущее исследование

Основываясь на вероятном, но непроверенном вкладе нетипичностей в статистическое обучение и социальное внимание в различия устной речи у аутичных дошкольников, целью данного исследования было изучение производительности в статистическом обучении и социальном внимании, двух ключевых процессов в развитии устной речи, у аутичных дошкольников с минимальным речевым развитием по сравнению с аутичными говорящими и нейротипичными детьми. Для проверки следующих гипотез использовалась новая парадигма айтрекинга, разработанная для преодоления ограничений предыдущей литературы: (1) статистическое обучение и социальное внимание будут нарушены у аутичных дошкольников с минимальным речевым развитием по сравнению с аутичными говорящими дошкольниками и нейротипичными сверстниками; (2) производительность как в статистическом обучении, так и в социальном внимании будет связана с экспрессивной речью в каждой группе.

Результаты

Статистическое обучение

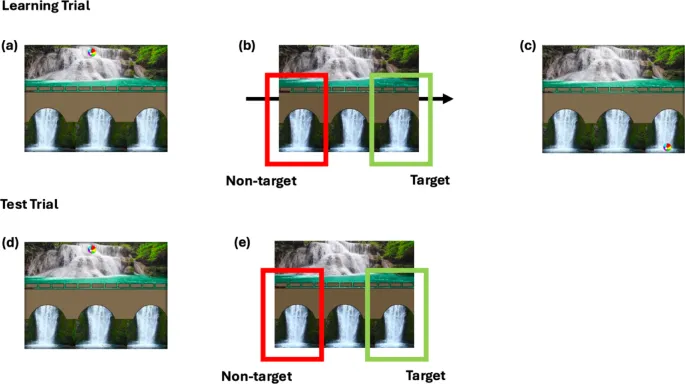

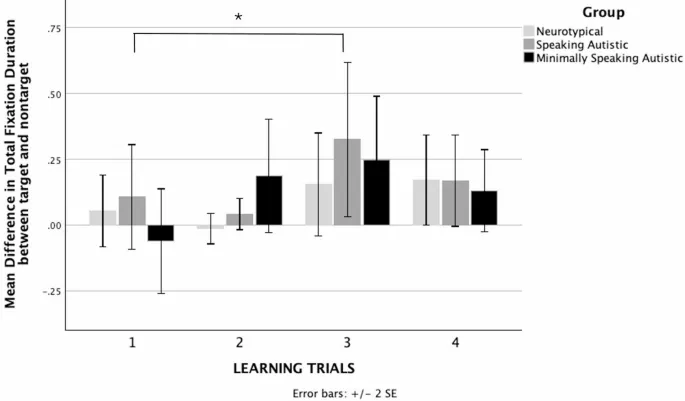

Сначала мы изучили метрики айтрекинга внимания (т.е. общая продолжительность фиксации и время до первой фиксации; см. раздел «Методы») к событиям, отображаемым в 4 обучающих испытаниях эксперимента по статистическому обучению (Рис. 1), чтобы определить, указывал ли взгляд на предсказание будущих событий на основе ранее наблюдаемых событий. Для этого мы сравнили внимание участников к потоку, где мяч собирался упасть (целевая область), с другими потоками (нецелевая область) во время фазы перекрытия моста (т.е. до того, как мяч спустился по водопаду; Рис. 1b). Статистика для анализа общей продолжительности фиксации представлена в следующем разделе, а анализы, проведенные с использованием времени до первой фиксации (т.е. задержки), представлены в Дополнительных материалах, раздел B «Время до первой фиксации — Статистическое обучение».

Сначала мы провели анализ концепции, чтобы определить, вызвал ли эксперимент, как и предполагалось его дизайном, больше внимания к целевой, чем к нецелевой области во всех группах. Анализы парных выборок t-критерия показали, что участники из всех групп и во всех 4 обучающих испытаниях в течение более длительного времени смотрели на целевую область по сравнению с нецелевой областью, t(166) = 4,59, p < 0,001. См. Дополнительные материалы, Таблица S3, для коэффициентов корреляции.

Социальное внимание

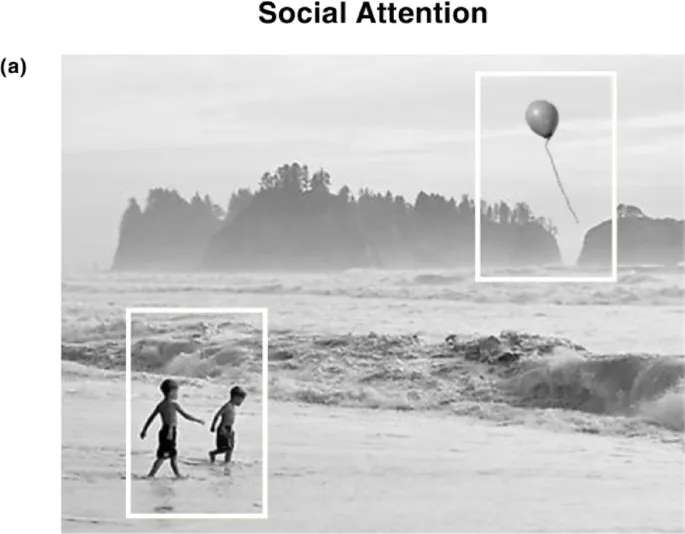

Сначала мы исследовали метрики айтрекинга внимания (т.е. общая продолжительность фиксации и время до первой фиксации) в ответ на стимулы социального внимания, проиллюстрированные примером на Рис. 3, чтобы определить, вызвала ли задача, согласно ее дизайну, больше внимания к социальным, чем к не-социальным областям во всех группах. Статистика для анализа общей продолжительности фиксации представлена в следующем разделе, а анализы, проведенные с использованием времени до первой фиксации (т.е. задержки), представлены в Дополнительных материалах, раздел C «Время до первой фиксации — Социальное внимание». Были представлены три стимула: один с двумя играющими детьми и летающим воздушным шаром (Рис. 3), один с танцующей девочкой и подсолнухом, и третий с группой играющих в футбол мальчиков и самолетом.

Парный t-критерий, изучавший внимание участников (т.е. общая продолжительность фиксации), распределенное по социальным и не-социальным областям эксперимента по социальному вниманию (Рис. 3), показал, что в целом участники распределяли больше внимания на социальные стимулы, даже когда рассматривалось среднее значение по 3 стимулам, t(42) = 6,40, p < 0,001. См. Дополнительные материалы, Таблица S5, для коэффициентов корреляции.

Обсуждение

Целью данного исследования было изучение производительности минимально говорящих аутичных детей, говорящих аутичных детей и нейротипичных детей в экспериментальных парадигмах, разработанных для проверки статистического обучения и социального внимания — двух процессов, известных своим вкладом в усвоение устной речи. Были получены данные об усиленном внимании к областям, где будущие события ожидались на основе предыдущих событий (т.е. статистическое обучение), и о предпочтительном распределении внимания к социальным стимулам по сравнению с не-социальными во всех группах, включая минимально говорящих аутичных дошкольников. Результаты анализа, сосредоточенного на задержке внимания (Разделы B и C в Дополнительных материалах), в значительной степени соответствовали этой закономерности. Кроме того, анализы внутри групп не подтвердили связь между производительностью в экспериментальных задачах и экспрессивной речью, предполагая, что эти процессы, по крайней мере, в том виде, в котором они были операционализированы в наших экспериментах по айтрекингу, не способствовали вариациям в устной речи в нашей выборке.

Насколько нам известно, это было первое исследование, изучающее статистическое обучение и социальное внимание с использованием парадигм айтрекинга, разработанных так, чтобы быть независимыми от навыков устной речи и социального взаимодействия (например, следование вербальным инструкциям, социальное взаимодействие с экспериментатором). Таким образом, в данном исследовании были минимизированы конфаундинг-факторы, которые могли повлиять на результаты предыдущих исследований (например, способность следовать сложным вербальным инструкциям или «декодировать» сложные социальные взаимодействия), что может способствовать нашим результатам. Действительно, хотя эксперименты были успешными в выявлении изучаемых процессов (предсказание будущих событий на основе предыдущих и предпочтительное внимание к социальным стимулам по сравнению с не-социальными), мы не обнаружили никаких свидетельств нарушений в этих процессах у аутичных детей, включая минимально говорящих дошкольников.

Эти результаты бросают вызов предыдущим исследованиям, документировавшим нарушения статистического обучения и сниженное социальное внимание при аутизме, хотя они и согласуются с некоторыми исследованиями, указывающими на нормативную производительность в этой популяции. Важно отметить, что, насколько нам известно, наше исследование было первым в этой области исследований, которое включило группу детей с минимальным речевым развитием, группу, которая часто упускается из виду в исследованиях из-за барьеров, связанных с традиционными требованиями к тестированию. Обоснованием включения этой группы был предполагаемый вклад трудностей в статистическом обучении в отсутствие устной речи. Вопреки нашим прогнозам, визуальное статистическое обучение, по-видимому, не способствовало их представленности в языковой области, хотя наши результаты не исключают потенциальных трудностей в других аспектах статистического обучения, включая нарушения, специфичные для слуховой области.

Что касается нашего эксперимента по социальному вниманию, наши результаты предполагают типичные паттерны социального внимания в ответ на статические изображения у аутичных дошкольников, включая минимально говорящих и говорящих аутичных детей. Эти результаты контрастируют с предыдущим исследованием, которое использовало ту же парадигму на более старшей выборке аутичных детей (средний возраст = 46 месяцев), поднимая возможность того, что возрастные факторы могут модулировать паттерны социального внимания в этой популяции. Возрастные различия могут быть связаны с увеличением опыта обучения во время социальных взаимодействий, которые в некоторых случаях могут включать повторяющийся опыт социальных трудностей, снижающих мотивацию к участию. Кроме того, возрастные изменения в нейронных цепях, поддерживающих социальное познание, могут модулировать значимость социальных стимулов с течением времени. Более того, существует обширная литература, документирующая нетипичное визуальное социальное взаимодействие у аутичных лиц, включая предпочтение не-социальных стимулов, таких как фоновые объекты, и геометрических узоров, а не социальных изображений. Наши выводы о типичном предпочтении социальных изображений по сравнению с не-социальными могут отражать влияние характеристик стимулов, таких как их простая, статическая и пассивная природа просмотра — идея, согласующаяся с предыдущими исследованиями, документировавшими нормативное социальное внимание в ответ на статические изображения при аутизме. Более того, социальное внимание, по-видимому, более затронуто в отношении социального содержания изображения, причем аутичные лица проявляют большие трудности с изображениями, представляющими более одного человека, и включением стимулов, связанных с ограниченным интересом, т.е. геометрическими объектами, что может привести к большему вниманию к не-социальным аспектам.

Несмотря на эти вклады, исследование имеет некоторые ограничения, включая значительную разницу в хронологическом возрасте между нейротипичными детьми и минимально говорящими аутичными детьми, причем последняя группа старше. Однако включение хронологического возраста в качестве ковариаты в наших анализах смягчает потенциальное влияние этого различия. Размер выборки, хотя и сопоставим с аналогичными исследованиями айтрекинга при аутизме, ограничивает статистическую мощность для обнаружения тонких групповых различий или взаимодействий. Кроме того, использование статических стимулов при оценке социального внимания могло привести к недооценке различий в социальном внимании. Оценка множественных компонентов социального внимания и сопоставление задач айтрекинга с экологически валидными задачами (например, живое взаимодействие, динамические сцены) могли бы обеспечить более всестороннее изучение этих процессов среди аутичных дошкольников с различными проявлениями устной речи. В связи с этим возможно, что производительность конкретных используемых в исследовании задач достигла плато, ограничивая чувствительность для обнаружения различий между группами и ассоциаций между айтрекингом и переменными устной речи.

Далее, необходимы продольные дизайны для лучшего понимания того, как эти ранние возникающие механизмы способствуют возникновению и развитию устной речи в дошкольном возрасте. В частности, необходимость продольных исследований подчеркивается нашим выводом об отсутствии значимых различий между тремя группами дошкольников. Это контрастирует с литературой, предполагающей, что у более старших аутичных лиц могут наблюдаться улучшенные статистические навыки обучения по сравнению с нейротипичными сверстниками. Продольные исследования предоставили бы уникальную возможность отслеживать траектории развития этих способностей с течением времени, учитывая потенциальные ковариаты, в конечном итоге помогая выявить различные траектории и их основополагающие механизмы.

Кроме того, три группы в нашем исследовании не были сопоставлены по всем переменным, которые потенциально могут способствовать изучению процессов, таким как клинические и адаптивные меры. Хотя это частично неизбежно, учитывая состав группы (например, чтобы быть включенным в группу минимально говорящих, дети должны иметь баллы ниже среднего по субшкалам экспрессивной речи адаптивных и когнитивных мер), будущие исследования должны включать близко сопоставленные группы. Наконец, статистическое обучение и социальное внимание можно было бы изучить с использованием задач с постепенно возрастающей сложностью. Модификации могли бы включать изменение участвующих объектов, включение как статических, так и динамических стимулов, использование анимации, а также видео из реальной жизни, и увеличение сложности сцен (например, количество водопадов в эксперименте по статистическому обучению) и социальных требований. Такой подход может помочь лучше выявить потенциальные различия между группами.

В заключение, наши результаты не подтвердили предполагаемые различия в статистическом обучении и социальном внимании у аутичных дошкольников, а также вклад различий в этих областях в трудности устной речи. Скорее, наши результаты указывают на ранее неизвестные сильные стороны у аутичных детей с минимальным речевым развитием в областях статистического обучения и социального внимания, предполагая, что эти процессы могут быть использованы для поддержки их обучения и благополучия, и что различия в устной речи у этой группы могут не быть связаны с этими доменами. Кроме того, наше исследование подтвердило осуществимость парадигм айтрекинга для изучения статистического обучения и социального внимания у аутичных дошкольников с минимальным речевым развитием и выявило неожиданные сильные стороны в обеих областях у этой недостаточно изученной популяции.

Методы

Текущее исследование проводилось в рамках двух более крупных проектов при Институциональном наблюдательном совете Университета Дрекселя (идентификаторы одобрения 1512004088 и 2103008436) и проводилось в соответствии с соответствующими руководящими принципами и нормативными актами. Информированное согласие было получено от опекунов участников исследования.

Участники и клиническая характеристика

В исследовании приняли участие сорок шесть детей в возрасте от 21 до 41 месяца, включая 15 нейротипичных детей и 31 ребенка с диагнозом аутизм. Нейротипичные дети были обследованы опытными клиницистами с использованием Mullen Scale of Early Learning (MSEL) и Vineland Adaptive Behavior Scale Third Edition (VABS3). В группу нейротипичных детей были включены только дети без анамнеза проблем с развитием, о которых сообщали родители, и у которых не было выявлено проблем с развитием на основе этих оценок. Формальные инструменты оценки аутизма не применялись к нейротипичной выборке.

Критерии исключения для всех групп включали наличие неисправленной потери слуха или зрения и наличие серьезных медицинских проблем. Диагнозы аутизма были установлены в соответствии с критериями DSM5 сообществом врачей, а для подтверждения диагноза применялась Autism Diagnostic Observation Schedule Second Edition (ADOS2). Кроме того, всем участникам была проведена оценка MSEL клиницистом, а родителями заполнялись анкеты VABS3 для характеристики выборки с точки зрения когнитивного и адаптивного функционирования соответственно.

Участники с диагнозом аутизм затем были классифицированы как «говорящие» или «минимально говорящие». Следуя предыдущей литературе, статус «минимально говорящего» основывался на эквивалентном возрасту показателе 14 месяцев или ниже в субшкале экспрессивной коммуникации Vineland Adaptive Behavior Scales 3 (VABS3) или в субшкалах экспрессивной речи Mullen для участников, которым не была проведена VABS3 (n = 1). На основании этого критерия 15 аутичных участников были классифицированы как «говорящие» и 16 как «минимально говорящие». 3 ребенка (2 говорящих, 1 минимально говорящий) были исключены, так как они не завершили эксперимент по статистическому обучению из-за невнимательности к задаче. Это привело к окончательной выборке из 43 участников, характеристики которых представлены в Таблице 1. Говорящие аутичные дети показали более высокие баллы по сравнению с минимально говорящими аутичными детьми по большинству шкал и субшкал развития и адаптации. Минимально говорящие аутичные дети были значительно моложе нейротипичных детей (см. Таблицу 1; для дополнительной информации см. Таблицу S9 в Дополнительных материалах). Это различие в хронологическом возрасте было статистически учтено путем включения возраста в качестве ковариаты в соответствующие модели. Как говорящие, так и минимально говорящие аутичные дети продемонстрировали значительно более низкие баллы развития и адаптивного поведения по сравнению с нейротипичными детьми. Однако клинические переменные не были включены в качестве ковариат в статистические модели из-за их потенциального пересечения с изучаемыми конструктами.

Эксперименты по отслеживанию взгляда

Общая процедура и аппаратура

Тестирование проводилось в тихой комнате в Институте аутизма А. Дж. Дрекселя персоналом исследования, не осведомленным о гипотезах исследования. Показатели статистического обучения и социального внимания, имеющие отношение к гипотезам исследования, собирались с помощью айтрекинга — неинвазивной инфракрасной технологии, которая генерирует индексы внимания в ответ на пассивно просматриваемые стимулы, представленные на экране. Участников просили сидеть в удобном кресле на расстоянии 60 см от системы айтрекинга Tobii Pro Spectrum с предварительно установленным монитором (60,40 см), и их внимание в ответ на видеостимулы, представленные через монитор, записывалось и анализировалось с использованием программного обеспечения Tobii Studio с областями интереса (AOI), определенными по кадрам. Критерии фиксации были установлены на значения по умолчанию Tobii Studio: порог дисперсии 30 пикселей в течение 100 мс. Представление стимулов контролировалось программным обеспечением Tobii Pro Lab через подключенный ноутбук. Перед представлением экспериментальных стимулов проводилась 5-точечная процедура калибровки и валидации, причем калибровки сигнализировались программой как «действительные», когда все 5 точек показывали хорошее соответствие в вычисленном отображении для обоих глаз. Процедура повторялась до тех пор, пока 5 точек не были должным образом откалиброваны для каждого глаза. В экспериментальных парадигмах стимулы чередовались с «заполняющими» стимулами (детскими видео) для поддержания внимания. Представление видеостимулов было организовано в двух фиксированных случайных порядках, с левым и правым представлением, сбалансированным между участниками.

Эксперимент по статистическому обучению

Участникам было показано 5 видеостимулов, которые включали фазу обучения (4 видео, каждое длиной 5 секунд) и тестовое испытание (1 видео, длиной 10 секунд). Каждое видео предварялось привлекающим внимание стимулом, таким как мультипликационные персонажи, представленным в течение 2 секунд в центре экрана.

Каждое из 4 видео, составляющих обучающие испытания (Рис. 1), включало следующую последовательность: (a) мяч спускался по водопаду, (b) мяч оказывался скрыт за мостом на 2 секунды, и (c) мяч вновь появлялся, продолжая спуск по потоку водопада (см. Рис. 1). Мяч на фазе (c) всегда спускался либо в левый, либо в правый поток, при этом каждый участник подвергался воздействию только одной из двух сторон. Для тестового испытания (Рис. 1) участникам была представлена следующая последовательность: (d) мяч спускался по водопаду, (e) мяч оказывался скрыт за мостом. Были созданы две области интереса, идентифицирующие «целевую» область, т.е. водопад, куда мяч спускался или ожидался, и «нецелевую» область, т.е. противоположный водопад, на фазе, когда мяч был скрыт мостом (Рис. 1b для обучающих испытаний; Рис. 1e для тестового испытания). AOI для целевых и нецелевых областей каждая измеряла 444 × 602 пикселей (ширина × высота), что эквивалентно 267 288 пикселей2 каждая.

Как для обучающих, так и для тестового испытаний, внимание участников операционализировалось с использованием общей продолжительности фиксации и времени до первой фиксации. Общая продолжительность внимания, направленного на целевой по сравнению с нецелевым водопадом во время фазы, когда мяч был скрыт мостом (Рис. 1b и e), использовалась как показатель статистического обучения, индексируемый увеличением внимания к целевой области в течение четырех обучающих испытаний и большим вниманием к целевой области в тестовом испытании. Разница в общей продолжительности фиксации на целевые по сравнению с нецелевыми областями была вычислена для определения того, смотрели ли участники дольше на целевую или нецелевую область, причем положительный индекс указывал на большее внимание к целевой области.

Время до первой фиксации на целевую и нецелевую области во время фазы, когда мяч был скрыт мостом (Рис. 1b и e), использовалось как вторичный показатель ожиданий участников, основанных на статистическом обучении (т.е. как быстро участники смотрят на область, где они предсказывают будущее событие на основе предыдущих событий).

Каждое обучающее испытание считалось действительным, если ребенок смотрел на различные области интереса не менее 100 мс во время представления стимула. Эта продолжительность соответствует фиксации, как она операционализируется системой айтрекинга Tobii Pro Spectrum, и считается стандартной в исследованиях айтрекинга. Кроме того, выбросы для конкретных обучающих испытаний были идентифицированы для каждого испытания путем графического изучения распределения данных с помощью диаграмм рассеяния. Точки данных, выходящие за пределы ожидаемого диапазона, определенного как значения, превышающие ±4 стандартных отклонения от среднего, считались выбросами и были удалены. На основании этих критериев 1 минимально говорящий аутичный участник был удален в первом обучающем испытании, 4 участника (1 говорящий аутичный участник, 3 минимально говорящих аутичных участника) были удалены во втором обучающем испытании, 2 участника (1 говорящий аутичный участник, 1 минимально говорящий аутичный участник) были удалены в третьем обучающем испытании. Тестовое испытание считалось действительным, если у ребенка было по крайней мере два действительных обучающих испытания. Все 43 участника имели действительные данные для анализа тестового испытания.

Эксперимент по социальному вниманию

Социальное внимание оценивалось с использованием парадигмы предпочтительного взгляда, ранее валидированной Vivanti и коллегами.

Стимулы состояли из натуралистических сцен с людьми и объектами с одинаковой визуальной заметностью (например, цветовой контраст), представленных по 5 секунд каждый (см. Рис. 3). Порядок представления стимулов был сбалансирован между двумя последовательностями для контроля эффектов порядка. Социальные и не-социальные области интереса были определены, как показано на Рис. 3, и их размер был одинаковым. Были представлены три стимула (описаны в разделе «Результаты — Социальное внимание»). В первом AOI охватывали области с мальчиками (социальная область) и воздушным шаром (не-социальная область), каждая измеряла 168 × 148 пикселей (ширина × высота), что эквивалентно 24 864 пикселей2 каждая. Во втором стимуле AOI охватывали области с девочкой (социальная область) и подсолнухом (не-социальная область), каждая измеряла 150 × 190 пикселей, что эквивалентно 28 500 пикселей2 каждая. В третьем AOI охватывали области с группой мальчиков (социальная область) и самолетом (не-социальная область), каждая измеряла 270 × 170 пикселей, что эквивалентно 45 900 пикселей2 каждая.

Общая продолжительность фиксации и время до первой фиксации извлекались из данных айтрекинга Tobii и использовались как меры предпочтения внимания, причем более длительное внимание, направленное на стимул, и более быстрые фиксации на него указывали на предпочтение конкретного стимула, будь то социальный или не-социальный.

В анализе были вычислены различия в общей продолжительности внимания к социальным по сравнению с не-социальными областями, причем положительный индекс указывал на большее внимание к социальным стимулам по сравнению с не-социальными.

Данные участников считались действительными, если ребенок смотрел не менее 100 мс как минимум на два из трех представленных стимулов. Выбросы оценивались на основе стимул за стимулом путем визуального анализа распределения данных с помощью диаграмм рассеяния. Точки данных, выходящие за пределы ожидаемого диапазона, определенного как значения, превышающие ±4 стандартных отклонения от среднего, считались выбросами и удалялись. Этот процесс не привел к исключению каких-либо участников.

Доступность данных

Наборы данных, сгенерированные и/или проанализированные в ходе текущего исследования, будут доступны по разумному запросу от соответствующего автора.

Ссылки

Благодарности

Авторы выражают благодарность сотрудникам, внесшим вклад в родительское исследование, из которого получены эти данные, включая Абигейл Олдхэм, Абигейл Браунгоэл, Шерифа Ю. Элдиба и Диану Л. Робинс.

Финансирование

Национальный институт детского здоровья и развития имени Юнис Кеннеди Шрайвер, R21HD090344, и Eagles Autism Challenge.

Информация об авторах

- Авторы и их учреждения:

- Институт аутизма А. Дж. Дрекселя, Университет Дрекселя, 3020 Market Street, Suite 560, Филадельфия, PA, 191043734, США

- Элеонора Паолицци, Джойя Кавалли и Джакомо Виванти

- Департамент психологии, Университет Дрекселя, Филадельфия, PA, 191043734, США

- Нэнси Райтано Ли

- Элеонора Паолицци

- Джойя Кавалли

- Нэнси Райтано Ли

- Джакомо Виванти

Вклад

EP: Методология, исследование, формальный анализ, курирование данных, написание — первоначальный черновик, рецензирование и редактирование. GC: Написание — первоначальный черновик, рецензирование и редактирование. NRL: Концептуализация, рецензирование и редактирование, получение финансирования. GV: Концептуализация, методология, исследование, формальный анализ, курирование данных, написание — первоначальный черновик, рецензирование и редактирование, управление проектом, надзор, получение финансирования.

Связь

Корреспондирующий автор: Элеонора Паолицци.

Этические декларации

Конкурирующие интересы

Авторы заявляют об отсутствии конкурирующих интересов.

Дополнительная информация

Примечание издателя Springer Nature сохраняет нейтралитет в отношении территориальных претензий, изложенных в опубликованных картах и институциональных принадлежностях.

Дополнительные материалы

Ниже приведена ссылка на электронные дополнительные материалы. Дополнительный материал 1

Права и разрешения

Открытый доступ. Эта статья лицензирована по международной лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International, которая разрешает любое некоммерческое использование, обмен, распространение и воспроизведение на любом носителе или в любом формате, при условии, что вы надлежащим образом укажете автора (авторов) и источник, предоставите ссылку на лицензию Creative Commons и укажете, были ли внесены изменения в материалы. По этой лицензии вы не имеете права распространять адаптированные материалы, производные от этой статьи или ее частей. Изображения или другие материалы третьих лиц, включенные в статью, включены в лицензию Creative Commons статьи, если иное не указано в кредитной линии к материалу. Если материал не включен в лицензию Creative Commons статьи, и предполагаемое использование не разрешено законодательством или превышает разрешенное использование, вам необходимо получить разрешение непосредственно от правообладателя. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

Перепечатки и разрешения

Об этой статье

Цитировать эту статью

Paolizzi, E., Cavalli, G., Lee, N.R. et al. Visual statistical learning and social attention in neurotypical, minimally speaking and speaking autistic preschoolers. Sci Rep 15, 38952 (2025). https://doi.org/10.1038/s4159802522854x

Скачать цитату

Получено: 16 июня 2025 г. Принято: 01 октября 2025 г. Опубликовано: 06 ноября 2025 г. Версия для записи: 06 ноября 2025 г. DOI: https://doi.org/10.1038/s4159802522854x

Поделиться этой статьей

Любой, с кем вы поделитесь следующей ссылкой, сможет прочитать этот контент: Получить ссылку для общего доступа. К сожалению, в настоящее время ссылка для общего доступа недоступна. Скопировать ссылку для общего доступа в буфер обмена.

Предоставлено инициативой Springer Nature SharedIt по обмену контентом.