Интересное сегодня

База данных изображений PiCS: Моделирование и валидация сход...

Сходство играет важную роль во многих аспектах визуального восприятия, влияя на то, как мы находим и...

Нейронные схемы, время и пол: ключ к пониманию импульсивност...

Влияние нейронных схем, времени и пола на принятие решений Исследователи из Кембриджского унив...

Как фовеальная обратная связь помогает распознавать объекты ...

Введение в механизмы зрительного восприятия Зрительная система человека характеризуется разделением ...

Влияние невнимательности на тревожность у девочек с ADHD

Влияние невнимательности на тревожность у девочек с ADHD Новое исследование показало, что у девочек ...

Исследование влияния снижения веса на развитие булимии у жен...

Введение в проблемуМодели психопатологии нервной булимии (НБ) можно разделить на две категории: те, ...

Моделирование компенсаторных и переносимых эффектов между фи...

Введение Физическая активность (ФА) и потребление фруктов и овощей (ПФО) являются ключевыми факторам...

Влияние эндогенных ритмов на межличностную синхронию музыкантов и не-музыкантов

Введение

Люди обладают развитой способностью синхронизировать свои действия с аудиоритмическими сигналами. Межличностная синхрония — это особый вид синхронизации, который относится к временной координации между людьми. Межличностная синхрония имеет решающее значение во многих социальных контекстах, таких как танцы, командные виды спорта и разговорная речь. Повышенная синхрония между людьми ассоциируется с усилением взаимной симпатии партнеров1,2 и более кооперативным поведением3,4,5. Музыкальное исполнение является особенно точной формой межличностной координации. Исполнители должны адаптировать свое воспроизведение последовательностей звуков на основе слуховой информации от себя и своих партнеров для достижения синхронии6,7. Предыдущие исследования показали, что эндогенные ритмы (внутренние ритмы организма) ограничивают этот процесс: большая синхрония между партнерами предсказывалась меньшими различиями в их спонтанных темпах производства8,9. Связь между межличностной синхронией и спонтанными темпами распространяется и на большие группы, выполняющие ритмическую задачу: большая синхронизация в движениях рук наблюдалась в группах из семи человек среди людей, чьи спонтанные темпы движений были схожи10. Спонтанные темпы ритмических действий в задачах локомоции (ходьба, бег) у нескольких видов животных соответствуют темпам, требующим минимальных энергозатрат, что отражает состояние оптимальной эффективности11,12. Последовательные различия в спонтанных темпах человека проявляются в различных ритмических поведениях, включая речь13,14, хлопки в ладоши15 и постукивание пальцами16,17,18. Связь между межличностной синхронией и спонтанными темпами измерялась в основном у людей со значительным поведенческим опытом в измеряемых задачах. Мы исследуем, демонстрируют ли люди без музыкального образования сниженную синхронию в новой музыкальной задаче при наличии различий в их спонтанных темпах производства.

Ограничения спонтанных темпов на межличностную синхронию имеют естественное объяснение в теории нелинейных динамических систем внутреннего тайминга и синхронизации движений19. Считается, что спонтанные темпы производства отражают внутреннюю или естественную частоту осциллятора (генератора колебаний), действующего как аттрактор, к которому система будет сходиться со временем20,21 и чей отпечаток может быть зафиксирован на нейронном уровне22. Синхронизация между взаимодействующими людьми моделируется с помощью связи осцилляторов, которые адаптируются по частоте и относительной фазе23,24,25. Осцилляторы с близкими собственными частотами будут быстрее настраиваться и сильнее связаны, что приведет к более высокой точности синхронизации. Мы проверяем эту гипотезу, сравнивая синхронизацию постукивания партнеров в совместной музыкальной задаче с их собственными частотами, измеренными по их спонтанным темпам в сольной задаче.

Музыкальное обучение также влияет на межличностную синхронию. Люди, получившие музыкальное образование, демонстрируют более высокую точность синхронизации с внешними аудиальными ритмами, чем необученные люди26,27,28,29. Музыканты также показывают меньшую временную вариабельность, чем не-музыканты, когда они производят ритмические последовательности в отсутствие внешнего сигнала30,31. Музыканты быстрее адаптируют свою синхронизацию в ответ на изменяющиеся аудиальные темпы32,33. Наконец, музыкальное обучение повышает гибкость людей в воспроизведении последовательностей с темпами, отличными от спонтанного31,34, что указывает на снижение силы аттрактора внутренних частот при адаптации к внешним аудиальным сигналам. Здесь мы исследуем комбинированное влияние спонтанных темпов и музыкального обучения на асинхронию партнеров в задаче музыкального постукивания, которая позволяет не-музыкантам исполнять музыку без какого-либо специального обучения.

В предыдущих исследованиях использовались две различные задачи для измерения естественных темпов движений в ритмических последовательностях: Spontaneous Motor Tempo (SMT) — спонтанный моторный темп, и Spontaneous Production Rate (SPR) — спонтанный темп производства. Задача SMT состоит в воспроизведении временно регулярного постукивания одним пальцем доминантной руки без аудиальной обратной связи, в то время как задача SPR состоит в воспроизведении простых мелодий (одним или несколькими пальцами) при наличии аудиальной обратной связи. SMT использовался во многих исследованиях, посвященных человеческому таймингу, тогда как SPR применялся при выполнении музыкально-ориентированных движений. Возраст, физиологическое возбуждение и время суток влияют на SMT16,35,36, тогда как эти факторы меньше влияют на SPR31,37. Недавно была разработана новая музыкальная задача для измерения SPR как у музыкантов, так и у не-музыкантов31, что позволило измерять SPR у необученных людей. Эта задача показала, что не-музыканты были более ригидными и менее гибкими в синхронизации музыкальных постукиваний пальцами с метрономом, что подтверждается повторяющимися паттернами тайминга, измеренными с помощью Recurrence Quantification Analysis (RQA) (Анализ количественной оценки повторяемости). Мы распространяем этот анализ на исследование межличностной синхронии между партнерами (музыкальными парами и не-музыкальными парами), которые синхронизируются со своим партнером; в частности, мы проверяем гипотезу о том, что методы RQA должны указывать на большую ригидность в межличностном тайминге не-музыкантов.

Материалы и методы

Участники

В эксперименте приняли участие пары музыкально обученных участников (n = 14 пар) и пары необученных участников (n = 14 пар). Индивидуальные измерения спонтанных темпов SMT и SPR участников были сначала собраны индивидуально (сольные задачи), а затем были собраны парные измерения синхронии (дуэт) от каждой пары, пока они вместе постукивали мелодии в изначально заданном темпе, который соответствовал спонтанным темпам (SPR) каждого партнера. Их постукивания записывались с помощью датчика силы, который позволял слушателям, как с музыкальным образованием, так и без него, исполнять мелодии, просто постукивая по датчику (одним пальцем), чтобы услышать следующую ноту мелодии31. Мы предположили, что SPR и SMT отражают частоты различных внутренних осцилляций, причем SMT измеряет моторную (пальцевую) частоту, а SPR — частоту аудиторно-моторной связи. Основываясь на предыдущих исследованиях с музыкантами38, мы ожидали, что разница в SPR между партнерами-не-музыкантами будет предсказывать точность синхронизации и паттерны лидера/последователя: более низкая точность (большая величина асинхронии) должна наблюдаться как для пар музыкантов, так и для пар не-музыкантов, чьи сольные SPR сильно различаются, причем участник с более быстрым SPR в каждой паре будет опережать своего партнера. Наконец, мы предсказали, что пары без музыкального образования продемонстрируют большую асинхронию, большую временную вариабельность и повышенный детерминизм (ригидность) в тайминге их совместной синхронизации по сравнению с парами музыкантов, что соответствует более низкой временной гибкости.

Музыканты имели не менее 6 лет индивидуального обучения игре на музыкальном инструменте (M = 10,43 года), а не-музыканты — не более 2 лет обучения (M = 0,42 года). Участники были случайным образом распределены по парам внутри группы (музыканты/не-музыканты). Все участники имели нормальный слух (< 30 дБ HL) в диапазоне частот стимула (125–750 Гц), что было определено с помощью скрининга аудиометрии чистым тоном, и были знакомы с экспериментальными мелодиями, что было проверено точным напеванием мелодий. Участники предоставили письменное согласие, и исследование проводилось в соответствии с Хельсинкской декларацией, Канадским политикой трех советов по этичному проведению исследований с участием человека (TCPS22018). Протоколы экспериментальных исследований были одобрены местным советом по этике исследований Университета Макгилла (REB #1951018). От каждого участника было получено информированное согласие.

Материалы и оборудование

Использовались две знакомые мелодии: "Happy Birthday" (в ре мажоре) и "Twinkle, Twinkle Little Star" (в соль мажоре, далее "Twinkle"). "Happy Birthday" служила мелодией для практики, а "Twinkle" использовалась как в практике, так и в экспериментальных пробах, выбранная из-за ее преимущественно изохронной ритмической структуры. Два партнера слышали мелодию в разном диапазоне высоты тона (на октаву друг от друга) на протяжении всего исследования (например, мелодия Партнера А начиналась с ноты соль3, а Партнера Б — с соль4), чтобы различать их партии при совместном исполнении. Звуки мелодии воспроизводились с тембром маримбы (звуковая библиотека Roland Studio Canvas GM2; № 030), а звуки метронома — с тембром ударных инструментов (звуковая библиотека № 206). Синусоидальный тон (звуковая библиотека № 158) сигнализировал о начале проб.

Участники постукивали по мелодии на резистивном датчике силы, подключенном к устройству Arduino Uno, которое отправляло MIDI-сигналы тайминга на компьютер, работающий под управлением FTAP 2.1.07a51. Звуки генерировались Mobile Studio Canvas SD50 и воспроизводились через студийные наушники на комфортном уровне громкости. Идентичное оборудование использовалось для обоих партнеров во всех условиях. Два устройства для постукивания Arduino были назначены разным MIDI-каналам и записывались в FTAP на одном компьютере (синхронизированно) во время совместных выступлений (см. Дополнительные материалы).

Задачи

В исследовании использовался смешанный дизайн с двумя задачами (соло и дуэт) как внутрисубъектным фактором и музыкальным обучением как межсубъектным фактором. Сольные задачи включали задачу спонтанного моторного темпа (SMT) и задачу спонтанного темпа производства (SPR). Во время задачи SMT участники постукивали с комфортным, устойчивым темпом в отсутствие какой-либо аудиальной обратной связи. Во время задачи SPR участники постукивали экспериментальную мелодию с комфортным, устойчивым темпом с аудиальной обратной связью. Результаты задачи SPR использовались для расчета среднего интервала между постукиваниями каждого участника в качестве заданного темпа для задач дуэта. Сольные задачи всегда выполнялись в порядке SMT, затем SPR, чтобы избежать переноса слуховых образов, и сольные задачи предшествовали задачам дуэта. Задача дуэта представляла собой задачу синхронизации-продолжения с двумя условиями заданного темпа. Первоначальный метрономный сигнал устанавливался на сольный темп SPR Партнера А в одном условии и на сольный темп SPR Партнера Б в другом условии; порядок заданных темпов определялся случайным образом. Члены каждой пары менялись ролями Партнера А/Партнера Б.

Процедура

Каждый партнер выполнял сольные задачи в отдельных тестовых комнатах. Сначала участники прошли оценку знакомых мелодий и скрининг аудиометрии. Затем участники выполняли задачу SMT, сидя за столом с подушечкой для постукивания (резистивным датчиком силы). Им было предложено использовать указательный палец доминантной руки для постукивания с комфортным, устойчивым темпом по подушечке. Была записана одна пробная и три экспериментальные пробы.

Затем участники выполняли сольную задачу SPR с мелодией для практики ("Happy Birthday"). Им было предложено постукивать мелодию с комфортным устойчивым темпом, и каждый раз, когда они производили постукивание, звучала следующая нота мелодии. Затем они выполняли ту же задачу с экспериментальной мелодией ("Twinkle") с той же инструкцией и им было сказано повторить мелодию несколько раз, пока они больше не слышали аудиальной обратной связи, сигнализирующей об окончании пробы после 3,5 повторений мелодии (одно повторение = 48 четвертных нот). Они выполнили пробную и три экспериментальные пробы. Если участник допускал грубые ошибки в тайминге (например, начинал, перезапускал или заканчивал пробу в неправильное время), проба отбрасывалась, и участник выполнял другую пробу (примерно 8% проб). Использовались первые три безошибочные экспериментальные пробы (разрешалось до шести экспериментальных проб). Затем участники заполнили опросник о музыкальном опыте, в то время как для каждого участника вычислялось среднее значение сольного SPR (средний интервал между постукиваниями, ITI).

Затем участники практиковались в синхронизации мелодии с метрономным сигналом, установленным на среднее значение сольных SPR двух участников; каждому участнику было предложено подождать 8 ударов метронома, а затем начать синхронизировать свои постукивания с метрономом. Затем участники практиковали задачу синхронизации-продолжения, в которой им было предложено прослушать первые 8 ударов метронома и начать синхронизировать постукивания с метрономом, который выключался после еще 8 ударов. Участники продолжали постукивать мелодию с заданным темпом до тех пор, пока не прекращалась аудиальная обратная связь (после 3,5 повторений мелодии), сигнализируя об окончании пробы.

Партнеры переместились в одну и ту же тестовую комнату для задачи дуэта, где они сидели лицом друг к другу над экраном, который оставлял головы партнеров видимыми, но скрывал тела ниже плеч. Партнеры поочередно постукивали мелодию, синхронизируясь с метрономом, установленным на средний сольный SPR пары, чтобы они привыкли к диапазону высоты тона каждого партнера (на октаву выше их партии). Подобно сольным пробам, пробы дуэта начинались с 8 ударов метронома, за которыми следовали 8 ударов метронома, с которыми они синхронизировали свои постукивания, а затем метроном выключался во время фазы продолжения, в то время как участники продолжали постукивать мелодию с заданным темпом до окончания аудиальной обратной связи (после 3,5 повторений мелодии). Затем партнеры выполнили пробную синхронизационную пробу, в то время как метрономный сигнал был установлен на сольный темп SPR Партнера А, а затем пробную синхронизационно-продолженную пробу с тем же темпом. Партнеры затем выполнили 3 экспериментальные пробы синхронизации-продолжения с темпом Партнера А, каждая продолжительностью 3,5 повторения. Если проба содержала ошибки тайминга, проба заканчивалась, и начиналась новая проба. После записи трех экспериментальных проб с сольным SPR Партнера А, процедура дуэта повторялась с метрономным сигналом, установленным на сольный SPR Партнера Б, пока не были получены 1 пробная и 3 экспериментальные пробы синхронизации-продолжения в каждом условии (всего 6 экспериментальных проб на пару). Эксперимент длился около часа, и участники получили небольшое вознаграждение.

Анализ

Средний спонтанный моторный темп (SMT) рассчитывался как средний интервал между постукиваниями (ITI) первых 30 постукиваний, усредненный по пробам18. Средний спонтанный темп производства (SPR) рассчитывался как средний ITI из средних 2 повторений каждой пробы, чтобы зафиксировать положения пробы максимальной стабильности в тайминге исполнения38,52, а затем усреднялся по пробам. Интервалы половинных нот интерполировались, что привело к 96 ITI на пробу Solo SPR. Выбросы ITI, превышающие 3 стандартных отклонения от среднего ITI по всем пробам, были отброшены (менее 1% от общего числа ITI в SMT; 0,007% от общего числа ITI музыкантов и 1,44% от общего числа ITI не-музыкантов). Коэффициент вариации (CV) рассчитывался для проб SMT и SPR как стандартное отклонение ITI, деленное на среднее ITI для 30 постукиваний (постукивания 17–46 задачи SPR).

Синхрония в задаче дуэта измерялась временем начала постукивания партнера, чья скорость SPR была задана, минус время начала постукивания другого партнера. Отрицательная асинхрония означает, что партнер, чья SPR служила заданным темпом, постукивал раньше своего партнера. Выбросы асинхронии, превышающие 3 стандартных отклонения от средней асинхронии, были отброшены (1,54% асинхроний у музыкантов и 1,57% у не-музыкантов). Сольные и парные измерения (ITI и асинхрония) анализировались с помощью дисперсионного анализа (ANOVA) для определения различий между группами (музыкант/не-музыкант) и задачами (SPR/SMT). Коэффициенты корреляции Пирсона рассчитывались для анализа сравнений между поведенческими (ITI, асинхрония) и RQA-метриками (повторяемость, детерминизм) в сольных и парных задачах.

Анализ количественной оценки повторяемости (RQA)

Анализ количественной оценки повторяемости (RQA) проводился на сольных (ITI) и парных (асинхрония) данных. RQA — это нелинейный анализ временных рядов, который выявляет повторяющиеся паттерны и особенно полезен для нестационарных мер31,53. RQA применялся к данным всех проб (без удаления выбросов), чтобы максимизировать длину временного ряда. Анализы RQA сольных выступлений включали 126 ITI (исключая первые 16 ITI, включавших удары метронома, и последние 2 ITI), а выступления в дуэте включали 111 асинхроний (тот же диапазон, что и сольные выступления, исключая первые 14 асинхроний, включавших удары метронома, и последнюю асинхронию). Метрики RQA — скорость повторяемости (вероятность того, что определенное состояние повторится во временном ряду, обозначенная точками на графике повторяемости) и детерминизм (предсказуемость поведенческого паттерна, отраженная долей повторяющихся точек, образующих непрерывную диагональную линию) — анализировались. Минимальный параметр длины RQA был установлен на 2, чтобы включить все длины паттернов. Параметр задержки, оцененный по первому минимуму в функции взаимной информации, был установлен на 2. Количество измерений вложения, которое определялось значениями, необходимыми для того, чтобы функция ложно ближайших соседей приблизилась к нулю54, было установлено на 4 для сольных анализов и на 3 для парных анализов. Радиус был зафиксирован на 1, что привело к средней скорости повторяемости около 10%, что соответствует рекомендуемым значениям для поведенческих данных54. Анализы количественной оценки повторяемости основывались на CRP Toolbox55,56. Нелинейные метрики RQA анализировались с помощью непараметрических тестов для определения различий между группами (критерий Манна-Уитни).

Результаты

Сольные задачи: SPR и SMT не связаны

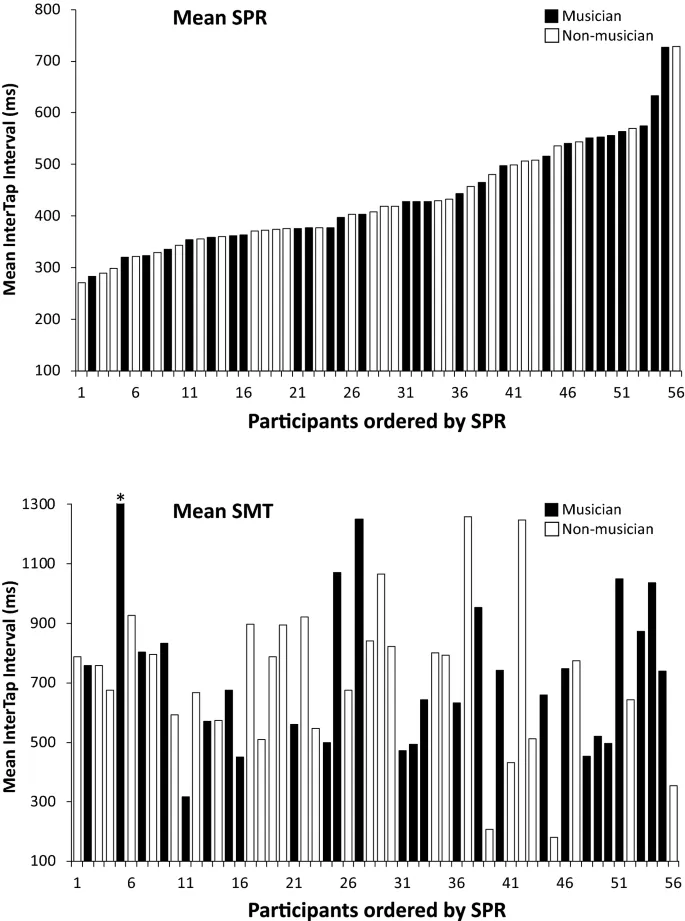

Рисунок 1 показывает средние темпы постукивания каждого участника в задачах SPR и SMT, упорядоченные на обоих графиках от самого быстрого к самому медленному участнику в задаче SPR. Широкий диапазон значений SPR был получен для групп музыкантов и не-музыкантов; значения SMT также показали широкие меж индивидуальные различия. Не было корреляции между значениями SPR и SMT между участниками (r (54) = -0,1625, p = 0,23) или внутри групп (Музыканты: r (26) = -0,09, p = 0,63; Не-музыканты: r (26) = -0,29, p = 0,13). Более того, значения SMT и SPR не различались в зависимости от музыкального образования или взаимодействия с задачей; в целом, участники были быстрее в задаче SPR (M = 434, SE = 13,8), чем в задаче SMT (M = 738, SE = 40), F(1, 54) = 44,99, p < 0,3).

Количественная оценка повторяемости отличается в зависимости от музыкального образования в сольных выступлениях

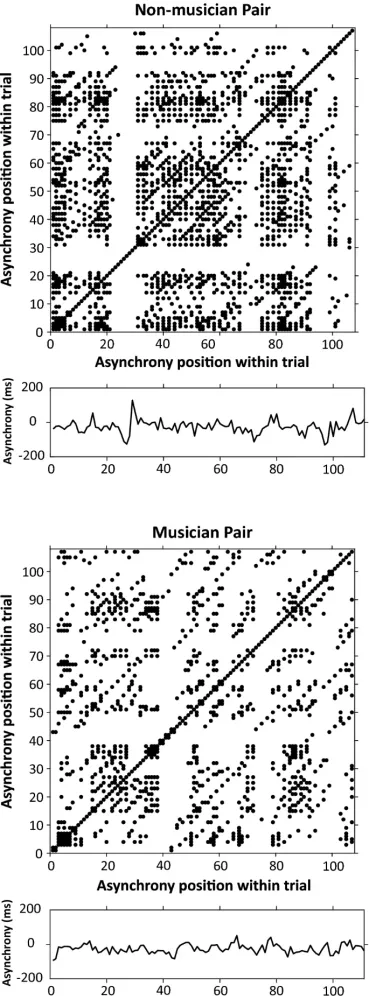

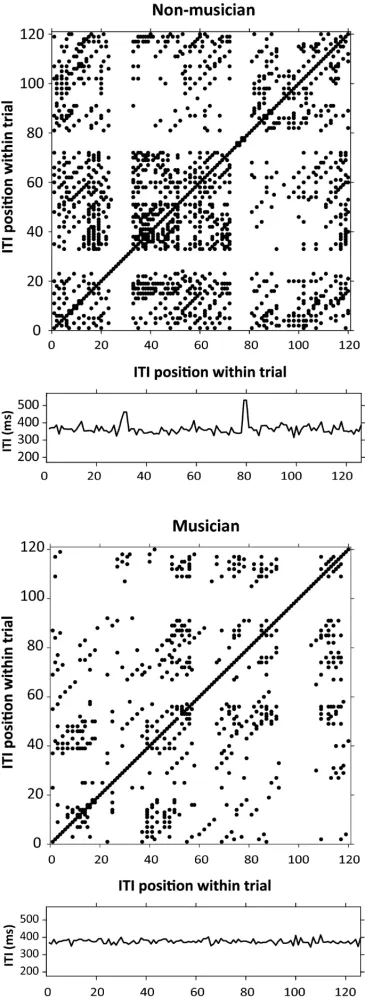

Рисунок 4 показывает графики повторяемости для интервалов между постукиваниями из одного пробного сольного выступления не-музыканта (вверху) и музыканта (внизу). Присутствие черных точек указывает на более высокую частоту повторяемости, которая была выше у не-музыкантов (M = 0,1044, SD = 0,0958), чем у музыкантов (M = 0,0529, SD = 0,0482), U = 562,5, p < 0,05. Это указывает на большую детерминированность (меньшую гибкость) в постукивании не-музыкантов по сравнению с музыкантами.

Межличностная синхрония в задачах дуэта

Общие результаты: Синхрония в задаче дуэта была измерена путем вычитания времени начала постукивания партнера, чей темп SPR был задан, из времени начала постукивания другого партнера. Отрицательное значение асинхронии означает, что партнер, чья SPR служила заданным темпом, постукивал раньше своего партнера.

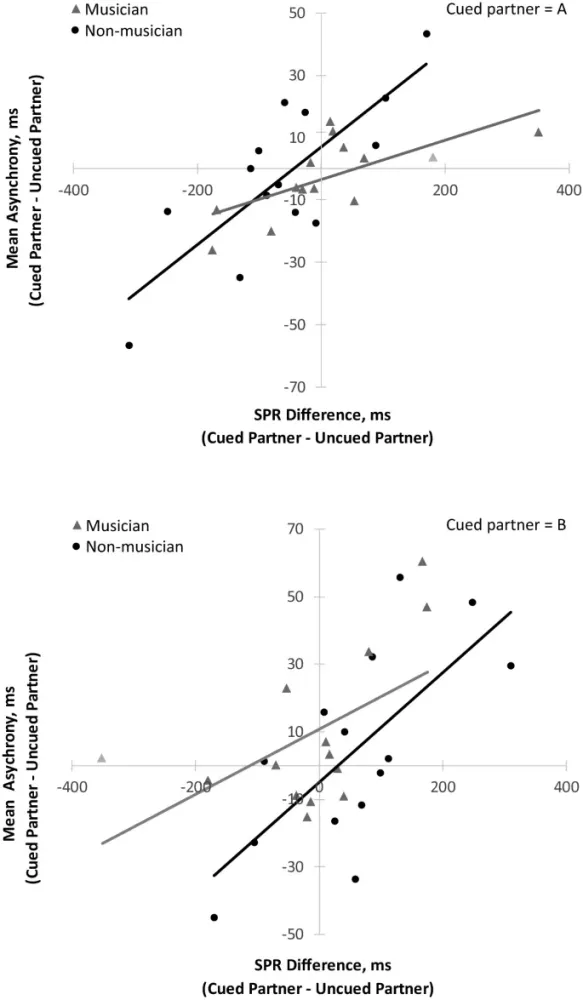

Влияние различий в спонтанных темпах: Асинхрония увеличивалась в обеих группах по мере увеличения разницы в индивидуальных спонтанных темпах партнеров (рис. 2). Это увеличение было более выраженным для пар не-музыкантов, чем для пар музыкантов. Это соответствует гипотезе о том, что большая разница в собственных частотах осцилляторов приводит к более низкой синхронии.

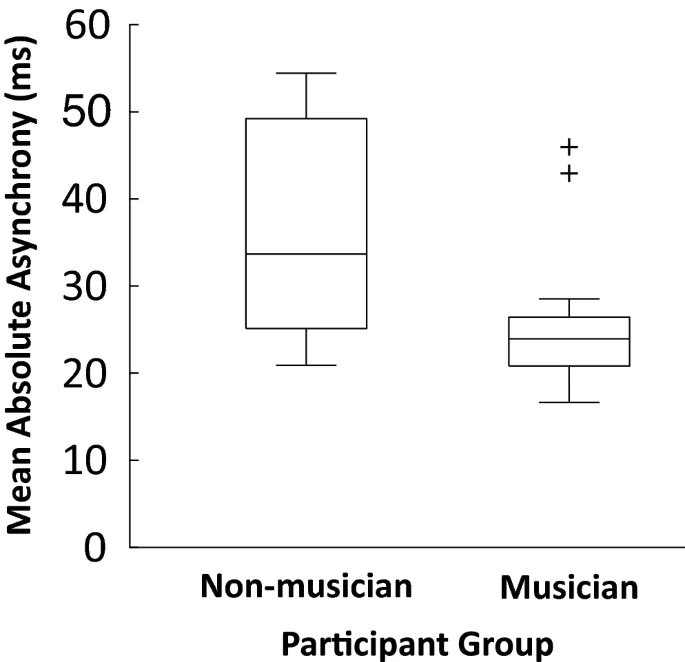

Влияние музыкального образования: Музыкально обученные партнеры демонстрировали большую синхронию в совместном постукивании, чем музыкально необученные партнеры (рис. 3). Несмотря на то, что обе группы показали увеличение асинхронии с увеличением разницы в спонтанных темпах, пары музыкантов смогли поддерживать более высокий уровень синхронии.

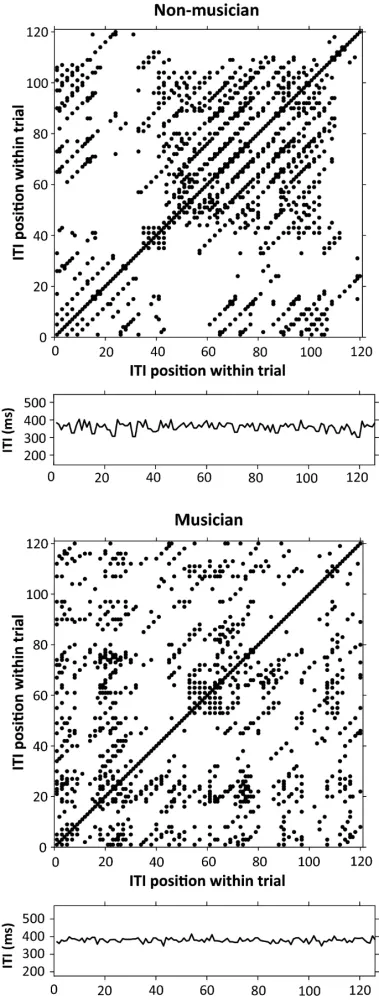

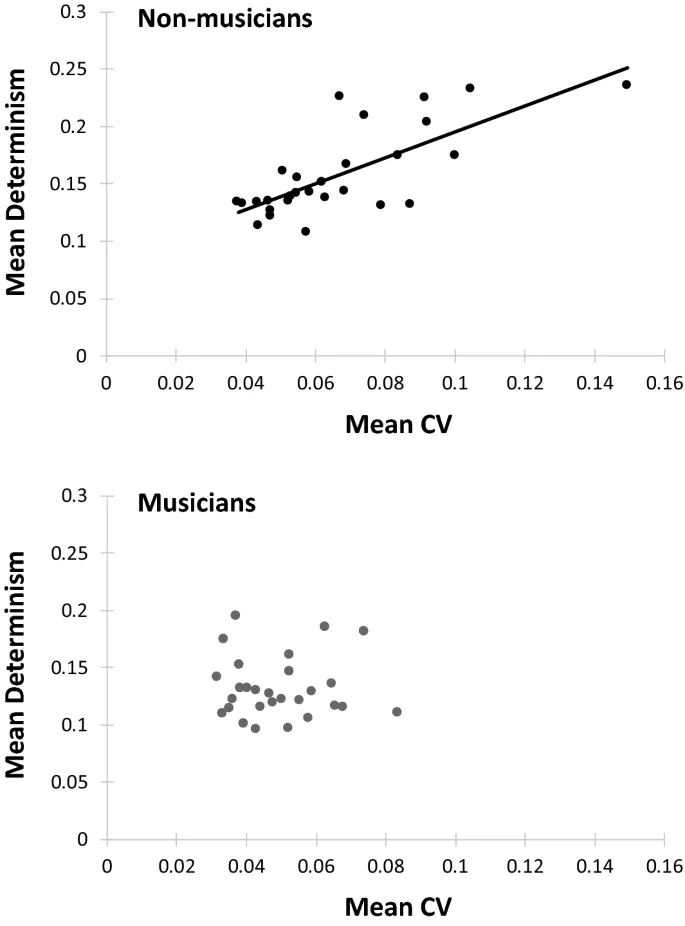

Детерминизм и межличностная синхрония: Анализ количественной оценки повторяемости (RQA) подтвердил, что музыкально необученные люди демонстрировали больший детерминизм (меньшую гибкость) в своем постукивании, чем музыкально обученные люди. Более того, люди с большим детерминизмом в сольных выступлениях демонстрировали сниженную синхронию в совместных выступлениях. Это указывает на то, что более ригидные паттерны индивидуального постукивания связаны с трудностями в достижении межличностной синхронии.

Обсуждение

Результаты данного исследования показывают, что эндогенные ритмы играют значительную роль в межличностной синхронии, и музыкальное обучение может модулировать эту связь. Музыканты продемонстрировали более высокую межличностную синхронию в совместных музыкальных задачах по сравнению с не-музыкантами. Это может быть связано с их повышенной временной гибкостью, которая, в свою очередь, обусловлена снижением внутренних ограничений на темп производства и большей адаптивностью к внешним ритмическим сигналам.

Спонтанные темпы и их влияние: Обнаружено, что различия в индивидуальных спонтанных темпах постукивания (SPR) влияют на межличностную синхронию. Чем больше разница в спонтанных темпах между партнерами, тем выше асинхрония. Этот эффект был более выражен у не-музыкантов, что предполагает, что музыканты могут быть более способны преодолевать эти различия благодаря своей обученности.

Музыкальное обучение как модулятор: Музыкальное обучение, по-видимому, способствует улучшению межличностной синхронии. Музыканты показали лучшую синхронию, даже когда их спонтанные темпы различались. Это может быть связано с тем, что музыкальное обучение развивает более тонкое чувство ритма, улучшенную слухомоторную координацию и большую гибкость в адаптации к темпу партнера.

Детерминизм и временная гибкость: Анализ RQA показал, что не-музыканты проявляют больший детерминизм (меньшую гибкость) в своих паттернах постукивания, как в сольных, так и в парных задачах. Эта ригидность коррелирует со сниженной межличностной синхронией. Музыканты, напротив, демонстрируют большую временную гибкость, что позволяет им более плавно адаптироваться и синхронизироваться с партнером. Повышенный детерминизм в сольных выступлениях также был связан со сниженной синхронией в совместных выступлениях, что подчеркивает важность гибкости для эффективного взаимодействия.

Теоретические выводы: Полученные данные согласуются с теорией нелинейных динамических систем, которая предполагает, что спонтанные темпы отражают естественные частоты внутренних осцилляторов. Синхронизация между людьми может быть смоделирована как связь таких осцилляторов. Осцилляторы с близкими собственными частотами легче синхронизируются. Музыкальное обучение, по-видимому, уменьшает ригидность этих внутренних осцилляторов, делая их более податливыми к внешней синхронизации и адаптации.

Связь между SMT и SPR: Не было обнаружено корреляции между спонтанным моторным темпом (SMT) и спонтанным темпом производства (SPR). Это может указывать на то, что эти два показателя отражают разные аспекты внутреннего тайминга: SMT, возможно, связан с базовой моторной частотой, а SPR — с более сложной аудиторно-моторной координацией, которая более релевантна для музыкального исполнения.

Заключение

В целом, исследование предполагает, что повышенная временная гибкость у музыкантов связана со сниженными эндогенными ограничениями на темп производства и большей межличностной синхронией в музыкальных задачах. Эти результаты имеют значение для понимания основ межличностного взаимодействия и потенциальной роли музыкального обучения в развитии социальных навыков.

Список литературы

- 1. Chartrand, T. M., & Bargh, J. A. (1999). The chameleon effect: The perception-behavior link and automatic mimicry. Journal of personality and social psychology, 76(4), 563.

- 2. Valdesolo, P., & DeSteno, D. (2008). Synchrony and the trust-building effect of interpersonal coordination. Psychological science, 19(7), 653-658.

- 3. Goudarzi, H., & Tajzakeri, M. (2021). The effect of musical rhythm on cooperation. Frontiers in Psychology, 12, 703246.

- 4. Hove, M. J., & Risen, J. L. (2009). It’s (mostly) all about rhythm: Synchrony, affect, and affiliation. Journal of personality and social psychology, 97(1), 80.

- 5. Wiltermuth, S. S., & Heath, C. (2009). Groups at play: coordinated action and group display increase prosocial behavior. Journal of experimental social psychology, 45(2), 233-239.

- 6. Large, E. W., & Jones, M. R. (1999). Auditory temporal resolution and its relation to the perception of musical intervals. Journal of the Acoustical Society of America, 106(5), 2579-2587.

- 7. Palmer, C., & Spelke, E. (1999). Movement, vision, and rhythm: The perception of musical meter. Perception, 28(11), 1379-1401.

- 8. Bilinski, A. P., Hamed, S., & Bal intuition, P. (2019). Spontaneous motor tempo and interindividual variability in rhythmic movement. Frontiers in psychology, 10, 726.

- 9. Spencer, J. P., & Thelen, E. (2004). The movement, perception, and learning approach to motor development. Infant Behavior and Development, 27(2), 140-167.

- 10. Shockley, K., Fowler, C. A., & Gregg, K. (2009). How groups synchronize: An emergent property of dynamically coupled oscillators. Psychological review, 116(1), 187.

- 11. Bingham, G. P. (1988). Size and energy predictions of the preferred stride frequency. Journal of experimental psychology: Human perception and performance, 14(1), 3.

- 12. Keller, A., & Blom, A. L. (2000). Optimal locomotion patterns in birds. Journal of experimental biology, 203(11), 1763-1771.

- 13. Levelt, W. J. (1989). Speaking: From intention to articulation. MIT press.

- 14. van Son, R. J. J. H. (1993). The temporal structure of spontaneous speech: An acoustic and perceptual study. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam.

- 15. Lallier, M. H., & Petrin, M. (2015). Effects of temporal structure and metrical ambiguity on the perception of rhythmic patterns. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 41(4), 952.

- 16. Drake, C., & Burns, E. (1999). Temporal structure and learning in music performance. Music Perception: An Interdisciplinary Journal, 17(2), 171-197.

- 17. Krumhansl, C. L. (2000). Rhythm and tempo in music perception and performance. Psychological review, 107(3), 511.

- 18. Palmer, C. (1997). Phase and tempo in music performance. Music Perception: An Interdisciplinary Journal, 15(1), 77-110.

- 19. Thelen, E., & Smith, L. B. (1994). A dynamic systems approach to the development of cognition and action. MIT press.

- 20. Turvey, M. T. (1990). Coordination. American psychologist, 45(8), 909.

- 21. Beek, P. J., & Peper, C. E. (2000). Dynamics of human locomotion. Handbook of Sport Science, 249-270.

- 22. Klatzky, R. L., & Lederman, S. J. (1992). The representation of object properties in touch. Perception & psychophysics, 52(5), 539-554.

- 23. Schöner, G., & Kelso, J. A. (1988). Dynamic pattern generation in behavioral and neural systems. Science, 239(4837), 1515-1520.

- 24. Warren, W. H., & Pekany, G. S. (2002). How do we perceive optic flow? Perception, 31(11), 1303-1326.

- 25. Wilson, S. G., & McRoberts, G. W. (2004). The dynamics of interlimb coordination. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 30(3), 453.

- 26. Gembris, H., & Straube, E. (1997). The relationship between musical aptitude, musical training and performance in a simple motor task. Psychology of Music, 25(2), 167-177.

- 27. Loken, E., & Grieser, M. (2000). The effect of musical training on temporal processing. Journal of Music Therapy, 37(3), 210-225.

- 28. Trainor, L. J. (2005). Music education, brain development, and cognitive abilities. Annals of the New York Academy of Sciences, 1060(1), 192-205.

- 29. Schlaug, G., & Norton, A. (2009). The brain basis of musical talent. Cerebrum: The Dana Forum on Brain Science, 11(4), 6.

- 30. Lerdahl, F. (2001). Tonal pitch space. Oxford University Press.

- 31. Tranchant, P., & Palmer, C. (2018). Musicians' and nonmusicians' spontaneous temporal variability in rhythmic finger tapping. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 44(7), 1109.

- 32. Asanowicz, A., & Krumhansl, C. L. (2009). Temporal adaptation in auditory rhythm perception. Perception & psychophysics, 71(1), 1-13.

- 33. Lutfi, R. A., & Bernstein, L. R. (2000). The effect of auditory training on pitch discrimination. Journal of the Acoustical Society of America, 107(2), 1142-1150.

- 34. Drake, C., Jones, M. H., & McIntyre, M. F. (2007). Musical interval training. Psychology of Music, 35(4), 571-590.

- 35. Gabrielsson, A. (1999). The psychology of music performance. Music Perception: An Interdisciplinary Journal, 16(4), 439-471.

- 36. Drake, C. (1994). Atonality, temporality and musical improvisation. Music Perception: An Interdisciplinary Journal, 11(3), 247-268.

- 37. Trost, W. (2000). Temporal structure of musical performance. Music Perception: An Interdisciplinary Journal, 18(1), 1-26.

- 38. Palmer, C., & Drake, C. (1990). The effect of musical experience on the synchronization of movement. Music Perception: An Interdisciplinary Journal, 8(1), 89-112.

- 51. Timmers, R. J. H. (2010). Timing in music performance: A computational approach. PhD thesis, Vrije Universiteit Amsterdam.

- 52. Widmer, J. (2008). Towards a computational theory of musical improvisation. Journal of New Music Research, 37(4), 261-279.

- 53. Marwan, N., & Small, M. (2007). Phase-space reconstruction and recurrence quantification analysis of chaotic systems. Physical review E, 76(3), 036204.

- 54. Rosenstein, N. K., Collins, J. J., & De Luca, C. J. (1993). A practical method for calculating Lyapunov exponents from experimental data. Physica D: Nonlinear Phenomena, 65(1-2), 117-134.

- 55. Marwan, N., Wessel, N., & Jünger, M. (2007). Recurrence-plot-based methods for time-series analysis. Physics Reports, 438(5), 237-329.

- 56. Trulla, L. L., P. T., & Theiler, J. (1996). Using recurrence plots to detect chaotic behavior in experimental data. Physica D: Nonlinear Phenomena, 91(3-4), 227-241.

Благодарности

Финансирование осуществлялось за счет постдокторской стипендии NSERC CREATE для PT и гранта NSERC № 298173 для CP. Мы благодарим Алекса Демоса за комментарии к раннему варианту рукописи и Джоселин Чан за помощь в подготовке рукописи.

Информация об авторах

Авторы и их места работы: Кафедра психологии, Университет Макгилла, 1205 Dr Penfield Ave, Монреаль, QC, H3A 1B1, Канада Паулина Траншан, Элеонора Шоллер и Кэролайн Палмер

Вклад авторов

П.Т., К.П. — концептуализация и дизайн исследования; П.Т., Э.Ш. — сбор данных; П.Т., Э.Ш., К.П. — анализ данных; П.Т., Э.Ш., К.П. — подготовка первоначального варианта рукописи; П.Т., К.П. — написание, рецензирование и редактирование; К.П. — управление проектом.

Корреспондирующий автор

Переписка с: Кэролайн Палмер.

Заявления об этических нормах

Конфликтующие интересы

Авторы заявляют об отсутствии конфликтующих интересов.

Дополнительная информация

Издательская заметка: Springer Nature остается нейтральной в отношении юрисдикционных претензий в опубликованных картах и институциональных принадлежностях.

Вспомогательная информация

Вспомогательная информация.

Права и разрешения

Открытый доступ: Эта статья распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International License, которая разрешает использование, обмен, адаптацию, распространение и воспроизведение на любом носителе или в любом формате, при условии, что вы отдадите должное авторство первоначальному автору (авторам) и источнику, предоставите ссылку на лицензию Creative Commons и укажете, были ли внесены изменения. Если материалы, включенные в статью, не подпадают под действие лицензии Creative Commons, и ваше предполагаемое использование не разрешено законодательством или превышает допустимое использование, вам необходимо получить разрешение непосредственно от владельца авторских прав. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Повторные публикации и разрешения: Об этой статье: Траншан, П., Шоллер, Э. и Палмер, К. Эндогенные ритмы влияют на межличностную синхронию музыкантов и не-музыкантов. Sci Rep 12, 12973 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598022166862 Скачать цитирование: Получено: 12 апреля 2022 г. Принято: 13 июля 2022 г. Опубликовано: 28 июля 2022 г. Версия записи: 28 июля 2022 г. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598022166862 Поделиться этой статьей: Любой, кого вы поделитесь по следующей ссылке, сможет прочитать этот контент: Получить ссылку для общего доступа Извините, ссылка для общего доступа в настоящее время недоступна. Скопировать ссылку для общего доступа в буфер обмена Предоставлено инициативой Springer Nature SharedIt.

Данные

Доступность данных: Наборы данных, сгенерированные и проанализированные в ходе данного исследования, доступны у соответствующего автора в анонимизированном формате по разумному запросу.

Цитируется в

- Evaluations of dyadic synchrony: observers’ traits influence estimation and enjoyment of synchrony in mirrorgame movements

- Auditorymotor synchronization and perception suggest partially distinct time scales in speech and music

- Duet synchronization interventions affect social interactions

- Spontaneous rates exhibit high intraindividual stability across movements involving different biomechanical systems and cognitive demands