Интересное сегодня

Как левши влияют на инновации в компании?

Введение Приблизительно 11% мирового населения являются левшами, и многим интересно, существуют ли п...

Как семантические связи между объектами и сценами влияют на ...

Введение Опыт подсказывает нам, какие объекты обычно встречаются в определенных сценах: в офисе мы о...

Ранние расстройства пищевого поведения у детей: нейровизуали...

Ранние расстройства пищевого поведения (rEO-ED) у детей включают гетерогенную группу состояний, таки...

Влияние ускоренного репродуктивного старения на психическое ...

Исследование влияния репродуктивного старения на психическое здоровье Исследование, проведенное Унив...

Как синхронизация движений влияет на социальное поведение ау...

Межличностная синхронность и её роль в социальном взаимодействии Межличностная синхронность — это ко...

Влияние характеристик района на психологическое благополучие...

Введение Последние десятилетия ознаменовались стремительной урбанизацией во многих частях мира. В с...

Повышение самопроизвольных вокализаций у крыс с моделью шизофрении, индуцированной эпидермальным фактором роста

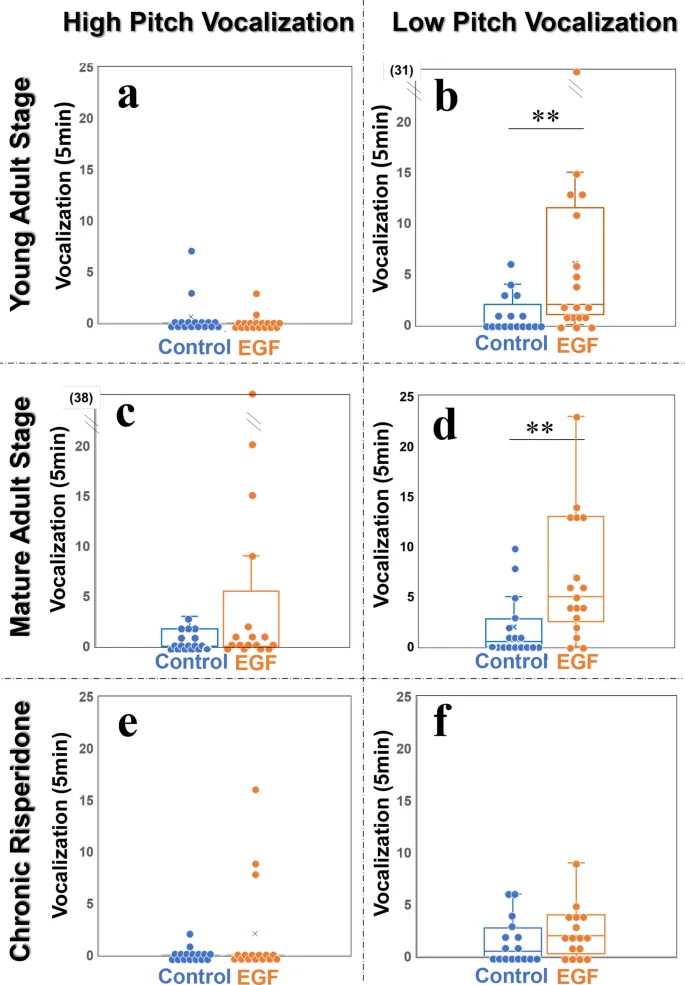

Крысы издают два типа ультразвуковых вокализаций (УЗВ): положительные (30–80 кГц; высокий тон) и отрицательные (10–30 кГц; низкий тон). Поскольку пациенты с шизофренией часто проявляют симптомы, напоминающие сольное пение или монолог, исследователи изучили, характеризуются ли животные модели шизофрении схожими самопроизвольными вокализациями.

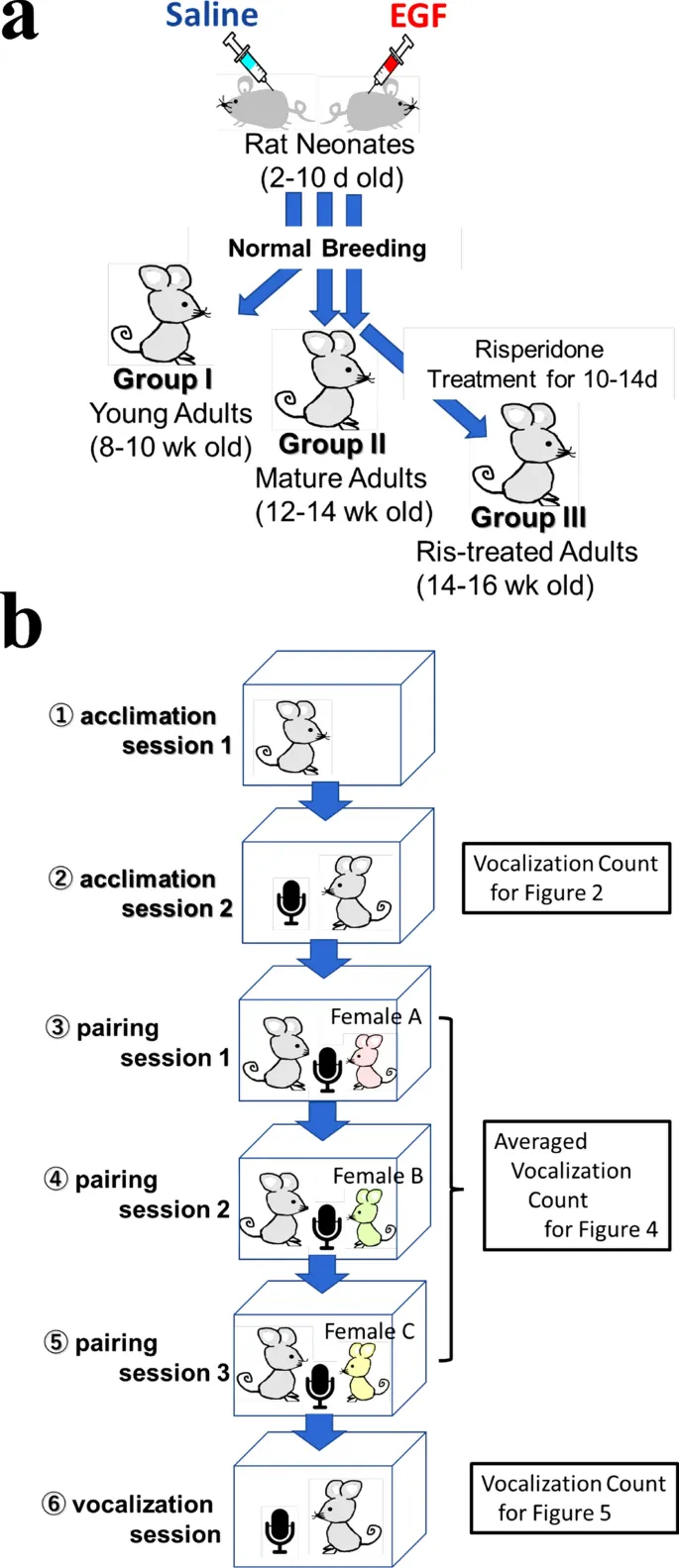

Создание животной модели шизофрении

Животная модель была создана путем введения провоспалительного цитокина, эпидермального фактора роста (Epidermal Growth Factor, EGF), новорожденным крысам. Эти животные в дальнейшем развивали поведенческие и электроэнцефалографические нарушения, связанные с шизофренией. Крысы из модели EGF и контрольные животные были разделены на возрастные группы: молодые (8–10 недель) и зрелые (12–14 недель) взрослые особи. Все животные проходили акклиматизацию, сессии спаривания с самками и сессии записи вокализаций.

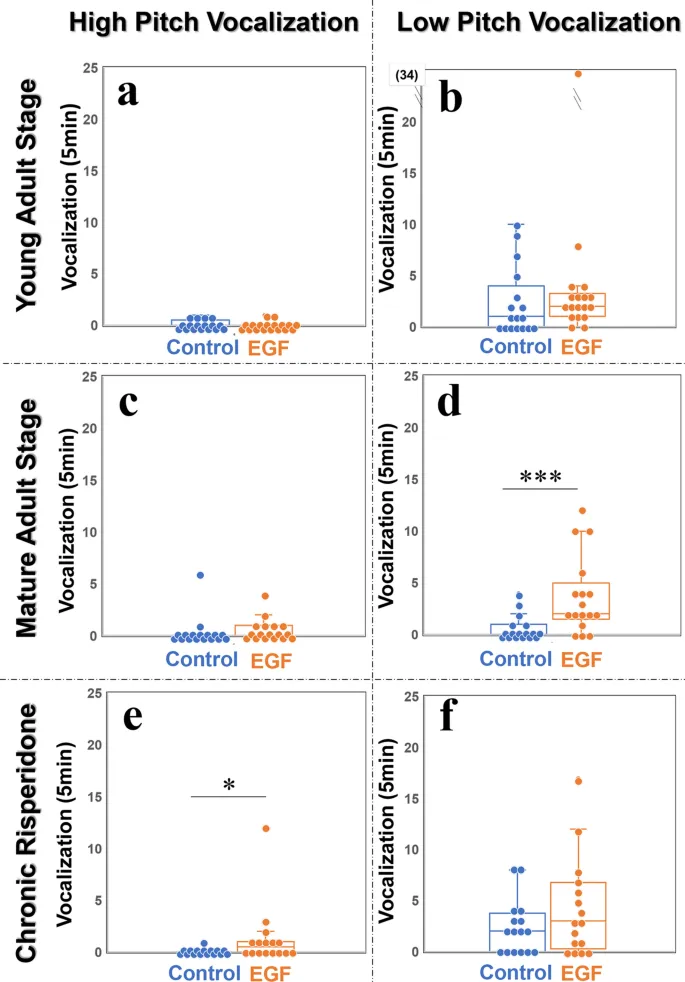

Результаты акклиматизационных сессий

В ходе акклиматизационных сессий было замечено, что низкочастотные УЗВ (low pitch USVs) у зрелых взрослых крыс из модели EGF встречались чаще, чем у контрольных животных. Это наблюдение указывает на потенциальные поведенческие отличия, связанные с индуцированным состоянием.

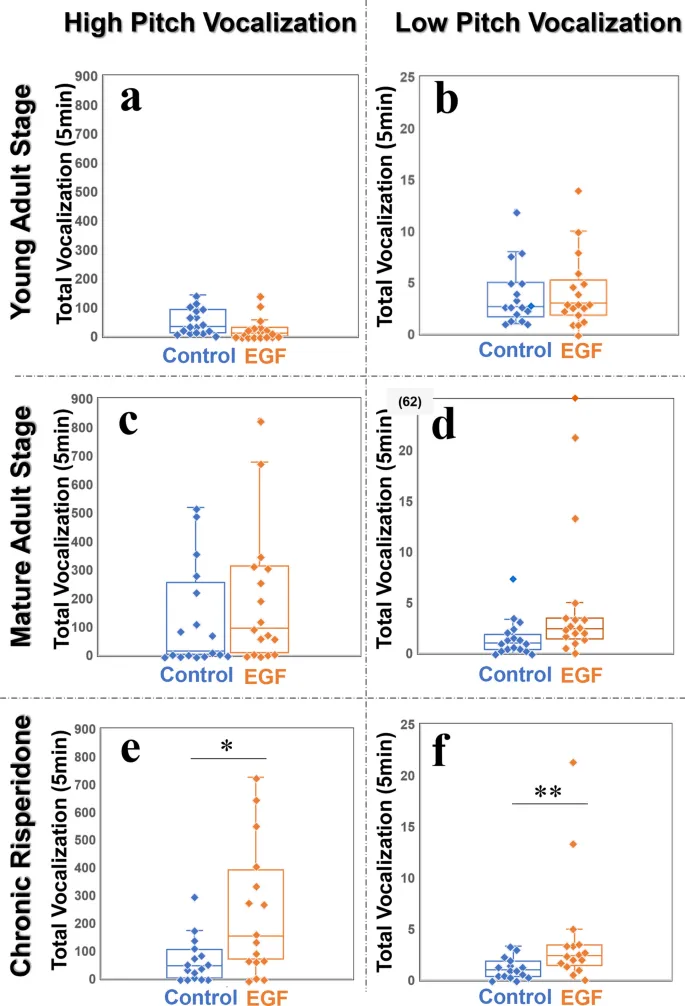

Анализ вокализаций во время специальных сессий

Во время основной сессии вокализации было обнаружено, что частота низкочастотных самопроизвольных УЗВ была выше у крыс из модели EGF в обеих возрастных группах. Этот эффект был устранен при применении антипсихотического препарата рисперидон. Это свидетельствует о том, что наблюдаемые вокализации могут быть связаны с патофизиологией, сходной с шизофренией, и поддаются фармакологической коррекции.

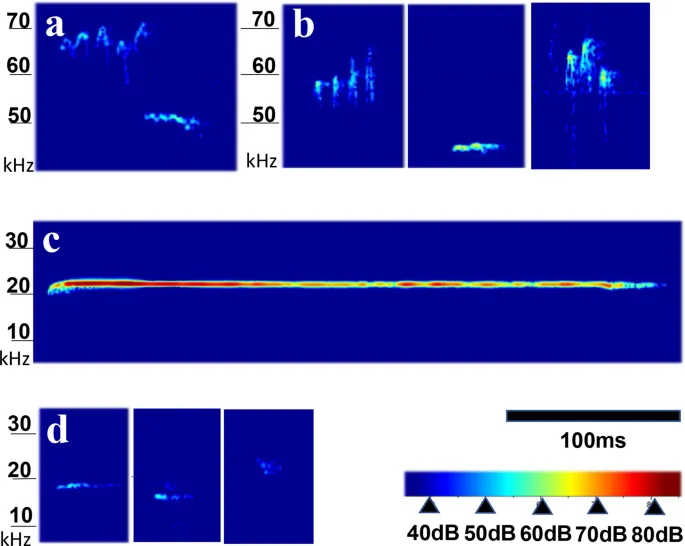

Особенности самопроизвольных низкочастотных УЗВ

В отличие от обычных отрицательных УЗВ крыс, которые имеют более длительную продолжительность, настоящие низкочастотные самопроизвольные УЗВ характеризовались короткими длительностями (10–30 миллисекунд, ms). Эта особенность отличает их от типичных вокализаций, связанных с аверсивными эмоциями или болевыми ощущениями.

Заключение и потенциал трансляции

Полученные результаты предполагают, что самопроизвольные вокализации могут служить транслируемым патологическим признаком шизофрении для животных моделей. Способность моделировать симптомы, такие как сольные реплики, в условиях лабораторных исследований открывает новые перспективы для изучения механизмов и разработки методов лечения этого сложного психического расстройства.

Методология исследования

Животные и моделирование

Эксперименты проводились на новорожденных самцах крыс Sprague-Dawley (2-й постнатальный день), которым ежедневно с 2-го по 10-й постнатальный день вводили эпидермальный фактор роста (EGF) подкожно в дозе 875 нг/г массы тела. Контрольные животные получали физиологический раствор. EGF был выбран на основе иммунно-воспалительной гипотезы шизофрении, предполагающей роль цитокинов в патогенезе заболевания. EGF связывается с рецепторами ErbB в мозге, и его перинатальное воздействие было ранее показано как способное вызывать поведенческие дефициты, релевантные для шизофрении. Было отмечено ускоренное открытие век после введения EGF, однако значительных неблагоприятных эффектов на физическое развитие не наблюдалось. Крысы из группы EGF и контрольные крысы содержались отдельно и были отняты от груди между 20-м и 30-м постнатальными днями. Все поведенческие эксперименты проводились в дневной цикл.

Протокол записи вокализаций

Самцы крыс подвергались каждой сессии вокализации ежедневно между 9:00 и 17:00, с интервалом в один день в домашней клетке, за исключением сессий спаривания. Сессии спаривания самцов с самками проводились с часовым интервалом. Перед тестированием самцы акклиматизировались в тестовой камере в течение 5 минут. Всего было проведено шесть сессий вокализации по 5 минут каждая, включающих три парадигмы: 1) самец один (две акклиматизационные сессии); 2) совместное содержание с самкой (три сессии спаривания); 3) самец один (одна сессия вокализации). Во время сессий спаривания каждая особь самца последовательно спаривалась с тремя различными самками, чтобы минимизировать влияние вариабельности эстральных циклов самок и предпочтений самцов. Поскольку и самцы, и самки могли издавать УЗВ во время спаривания, их вокализации были исключены из анализа для чистоты результатов.

Измерение социального взаимодействия

Поведение крыс в сессиях спаривания видеозаписывалось. Длительность обнюхивания самцом самки определялась путем последующего воспроизведения видеозаписей. Поскольку каждого самца спаривали с несколькими различными самками, длительность обнюхивания для каждого самца усреднялась перед дальнейшим статистическим анализом.

Анализ звука

Ультразвуковые вокализации регистрировались с помощью 1/4-дюймового конденсаторного микрофона (TYPE4158N, диапазон обнаружения 20–100 кГц) в акустической камере размерами 35 см (глубина) × 40 см (ширина) × 30 см (высота). Микрофон располагался на высоте 30 см над полом. Сигналы обрабатывались 192 кГц АЦП (SpectraDAQ200) и анализировались с помощью анализатора быстрого преобразования Фурье (FFT) в реальном времени (SpectraPLUSSC). Запись велась в формате WAV. Файлы анализировались оффлайн с использованием того же программного обеспечения с окном Ханнинга, размером FFT 8192 (временное разрешение 21.33 мс; частотное разрешение 23.438 Гц), перекрытием FFT 50%, амплитудным диапазоном –60 дБ и диапазоном графика 65 дБ. Количество вокализаций крыс подсчитывалось вручную в диапазонах частот 10–30 кГц (низкий тон) и 30–80 кГц (высокий тон). Альтернативно, для построения графиков файлы анализировались программой RAVEN PRO 1.6.1 с окном Ханнинга, размером FFT 512 (временное разрешение 2.7 мс; частотное разрешение 375 Гц) и перекрытием FFT 50%.

Исключение артефактов

Звуки, связанные с дыханием или нюханием, а также шумы, вызванные движениями крыс, идентифицировались по их непрерывным фоновым спектрам, охватывающим широкий диапазон частот, и исключались из анализа. Частота и количество вокализаций оценивались обученным наблюдателем, который был не осведомлен о групповой принадлежности животных.

Антипсихотическая терапия

Проведение лечения

Раствор рисперидона (1 мг/мл) разбавлялся питьевой водой (12.5–15.0 мг/л) и перорально вводился крысам в течение 10–14 дней с целевой дозой 1.0 мг/кг в день. Описанный выше тест вокализации проводился с 10-го по 15-й день введения препарата. Ежедневное потребление воды контролировалось в каждой клетке и составляло 35.1 ± 3.6 мл/день для контрольных крыс и 35.2 ± 0.6 мл/день для крыс модели EGF, что приводило к схожим дозам 1.17 ± 0.06 мг/кг для контрольных и 1.17 ± 0.02 мг/кг для крыс EGF.

Статистический анализ

Методы анализа

Данные по вокализациям первоначально подвергались тестам Колмогорова-Смирнова и Брауна-Форси для проверки нормального распределения Гаусса и однородности дисперсий соответственно. В любой из групп в индивидуальных сессиях было отклонено одно или оба нулевых предположения (данные не показаны). Следовательно, были применены запланированные парные сравнения с непараметрическим U-критерием Манна-Уитни. При множественных парных сравнениях p-значение U-критерия Манна-Уитни корректировалось методом Холма, умножая p-значение на количество статистических сравнений в каждой сессии. Скорректированное p-значение Холма обозначалось как q-значение.

Анализ поведенческих данных

Поскольку данные поведенческих экспериментов по социальному взаимодействию не отклонили вышеуказанные нулевые предположения, они были подвергнуты двухфакторному дисперсионному анализу (ANOVA) с основными факторами EGF/солевой раствор (два уровня) и возраст/состояние (три уровня), с последующим пост-хок анализом Тьюки HSD. Количество помета крыс анализировалось путем проведения непараметрических множественных сравнений с использованием теста Стил-Дуэсса. Частотные и временные профили самопроизвольных вокализаций крыс подвергались t-тесту Уэлча. Статистический анализ проводился с использованием программного обеспечения SPSS (версия 11.0J). Данные в тексте представлены как среднее ± стандартное отклонение (SD). Уровень значимости для p- и q-значений был установлен на уровне 0.05.

Этические аспекты

Все процедуры с экспериментальными животными проводились в соответствии с местными и международными рекомендациями по этичному обращению с лабораторными животными. Все процедуры были одобрены Комитетом по уходу за животными Университета Ниигаты и проводились в соответствии с национальными правилами Японии, а также в соответствии с руководящими принципами ARRIVE.

Обсуждение результатов

Основные выводы исследования

В данном исследовании ставилась цель оценить, наблюдаются ли самопроизвольные вокализации у крыс из модели шизофрении в отсутствие явных внешних стимулов, подобно тому, как это происходит у пациентов с шизофренией. Основные результаты эксперимента заключаются в следующем:

- Крысы из модели EGF издавали увеличенное количество низкочастотных самопроизвольных вокализаций без какого-либо сенсорного стимула. Однако длительность этих вокализаций была короче, чем у обычных отрицательных криков.

- Увеличение числа низкочастотных самопроизвольных вокализаций в группе EGF было заметно только на пубертатном этапе в сессии с высокой анксиогенностью (акклиматизационная сессия), но наблюдалось как на пубертатном, так и на постпубертатном этапах в сессии с низкой анксиогенностью (сессия вокализации).

- Субхроническое лечение рисперидоном сгладило разницу в низкочастотных самопроизвольных вокализациях между группами крыс во время сессии вокализации.

- Антипсихотический эффект рисперидона подтверждался его анксиолитическим действием, проявляющимся в усилении социальных взаимодействий между самцами и самками.

- Частота высокочастотных самопроизвольных вокализаций была неотличима между моделью EGF и контрольными крысами в обеих возрастных группах.

- Частотные диапазоны самопроизвольных вокализаций незначительно различались между группами EGF и контрольными животными, а также между сессиями.

Потенциал для трансляции

Эти результаты предполагают интересную возможность: самопроизвольные вокализации у животных моделей шизофрении могут служить транслируемым маркером между пациентами и животными моделями этого расстройства. Однако остается неясным, насколько эти вокализации связаны с симптомами слуховых галлюцинаций и сопровождающим их бормотанием. Для проверки этой гипотезы требуются дальнейшие исследования на других моделях шизофрении и изучение биологического значения спонтанных вокализаций крыс. Важные вопросы, которые предстоит решить: отражает ли самопроизвольная вокализация крыс коммуникативный ответ или спонтанное движение мышц, и вызывается ли она самим собой или воображаемым партнером? Поскольку некоторые статистические значимости были устранены после статистической коррекции множественных парных сравнений, планируется повторное проведение экспериментов.

Сравнение с известными типами УЗВ крыс

Низкочастотные УЗВ (low pitch USVs) обычно имеют длительность от 30 до 3000 мс с ровной высотой тона и относятся к «отрицательным голосам». Они, как правило, издаются в ситуациях боли, эякуляции самцов и страха, поэтому предполагается, что они отражают аверсивные эмоции или сигналы тревоги. Высокочастотные УЗВ (high pitch USVs) имеют короткую длительность от 5 до 500 мс и часто сопровождаются модуляцией частоты. Высокочастотные УЗВ, называемые «положительным голосом», часто возникают во время игры, спаривания и щекотания, предположительно отражая приятные эмоции крысы. Последние исследования показывают, что отрицательные и положительные УЗВ также имеют коммуникативное или социальное значение, влияя на поведение соседних крыс.

Уникальность самопроизвольных вокализаций

Длительность низкочастотных самопроизвольных вокализаций в настоящем исследовании была значительно короче, чем у типичного отрицательного голоса. Диапазон средней частоты самопроизвольных вокализаций составлял 10–24 кГц, а диапазон средней длительности — 6–23 мс. Однако было подтверждено, что возникновение аутентичных самопроизвольных вокализаций зависит от голосовых связок крыс (например, при местной анестезии), что указывает на то, что вызванные звуки действительно являются вокализациями крыс. В соответствии с этими результатами, Баркер и коллеги (Barker et al.) получили схожие данные: низкочастотные УЗВ с более короткими длительностями (10–500 мс) могут быть вызваны психостимулятором, кокаином. Хотя биологическое значение этих коротких низкочастотных вокализаций еще предстоит исследовать, последние исследования вокализаций подчеркивают важность частотного сигнала, а не длительности, в восприятии эмоций крысами.

Характеристики и интерпретация

Характерными чертами настоящих самопроизвольных вокализаций крыс являются их независимая от стимулов автономность и чувствительность к антипсихотическому препарату рисперидон. Тем не менее, возможно, что изоляция крыс или помещение в тестовую камеру оказывают некоторое анксиогенное воздействие на самопроизвольные вокализации. Насколько можно оценить уровни страха/тревоги у крыс по количеству их помета, эти уровни были схожи между группами крыс и заметно снижались с повторными сессиями, становясь почти нулевыми к последней сессии. Результат предполагает, что обе группы крыс испытывали более высокий уровень тревоги в новой среде во время акклиматизационных сессий, но полностью привыкли к тестовой среде к последней сессии вокализации. Тот факт, что количество низкочастотных самопроизвольных вокализаций в последней сессии было больше, чем в акклиматизационной, по крайней мере, исключает влияние тревоги от новой тестовой среды.

Связь с симптомами шизофрении

Симптом сольного бормотания

Пациенты с шизофренией или психозом, индуцированным амфетамином, также демонстрируют симптомы сольного бормотания. Эти пациенты непроизвольно проговаривают внутренние мысли или речи, часто сопровождаемые дефектами оральной моторики, или имеют концептуальный диалог от третьего лица, который может приводить к путанице самоидентификации во время галлюцинаций. Этот симптом отличается от намеренных самодиалогов. Однако трудно судить, имеют ли настоящие самопроизвольные вокализации крыс какую-либо коммуникативную функцию для самих себя или для других крыс.

Нейробиологические предпосылки

Спорным остается вопрос, могут ли самопроизвольные вокализации у грызунов с моделью шизофрении иметь нейробиологическую релевантность к симптомам, напоминающим сольное бормотание у пациентов. Ежедневное системное введение фенциклидина (phencyclidine) ослабляет высокочастотные УЗВ в отсутствие внешних сенсорных стимулов. Напротив, амфетамин и кокаин вызывают у грызунов поведенческие черты, которые могут быть связаны с позитивными симптомами шизофрении, включая самопроизвольные вокализации. В соответствии с этим, интрацеребральное введение амфетамина увеличивает 50-кГц вокализации, тогда как инъекции антагонистов дофамина ослабляют 50-кГц вокализации. Потасевич и др. (Potasiewicz et al.) сообщили, что другая модель шизофрении с нарушениями развития демонстрирует меньшее количество 50-кГц УЗВ наряду со сниженным социальным взаимодействием, что предполагает их релевантность к негативным симптомам. В этом отношении, повышенные самопроизвольные вокализации настоящей модели указывают на то, что фенотип крыс, обработанных EGF, более релевантен дефицитам, сходным с позитивными симптомами шизофрении.

Роль дофамина и других факторов

Нейробиологические механизмы, лежащие в основе низкочастотных самопроизвольных вокализаций у крыс модели EGF, остаются открытым вопросом. Крысы модели EGF имеют гипердофаминергические состояния и эктопическую дофаминовую иннервацию, что может быть связано с увеличением самопроизвольных вокализаций. Тот факт, что пациенты с психозом, индуцированным амфетамином, демонстрируют стойкий фенотипический симптом бормотания или поведения, похожего на сольное пение, предполагает нейробиологическую связь крысиных самопроизвольных вокализаций с дофаминергическими аномалиями. Однако Силкстоун и Брудзински (Silkstone and Brudzynski, 2020) предполагают, что длительные низкочастотные вокализации крыс устойчивы к агонистам и антагонистам дофамина, но чувствительны к анксиолитическому препарату бензодиазепину. Примечательно, что антипсихотический эффект на низкочастотные вокализации крыс модели EGF был очевиден в сессии вокализации, но не в акклиматизационной сессии. Следовательно, можно предположить, что самопроизвольные вокализации крыс являются сложными поведенческими проявлениями, на которые могут влиять различные условия окружающей среды, эмоциональные состояния и нейрофармакологические стимулы.

Перспективы дальнейших исследований

Хотя биологическая и патологическая релевантность высоко- и низкочастотных самопроизвольных вокализаций крыс к симптомам пациентов еще предстоит дальнейшему изучению, настоящие наблюдения предполагают, что исследование УЗВ у грызунов может быть полезным для изучения нейробиологических основ симптомов шизофрении, связанных с галлюцинациями.