Интересное сегодня

Загрязнение воздуха и деменция: как качество воздуха влияет ...

Загрязнение воздуха как фактор риска деменции По мере старения поколения бэби-бумеров и общего старе...

Почему люди откладывают уплату налогов и как с этим справить...

Введение Как и Рождество или Новый год, День налогов приходит каждый год, и этот год не исклю...

Исследователи обнаружили биомаркер мозга, предсказывающий на...

Исследователи из Университета Рочестера обнаружили биомаркер мозга, который может предсказывать нача...

Надежда, благодарность и энтузиазм: как сильные стороны хара...

Сильные стороны характера: ключ к благополучию и психическому здоровью Почему некоторые люди лучше ...

Терапия письмом недоминирующей рукой

Когда мне нужно найти новые способы взглянуть на что-то или я чувствую себя в тупике, я пробую терап...

Как самооценка и оценка других влияют на социальные взаимоде...

Роль самооценки в социальных взаимодействияхПоложительная оценка себя играет ключевую роль в нашем б...

Влияние объективного вмешательства на блуждание ума при ТЭС: анализ субъективных и объективных факторов

Исследование «Вмешательство как лучший предиктор эффектов блуждания ума при транскраниальной стимуляции постоянным током (ТЭС), чем субъективные убеждения о результатах эксперимента» посвящено критическому анализу методологии исследований в области неинвазивной стимуляции мозга, в частности, транскраниальной стимуляции постоянным током (ТЭС). Особое внимание уделяется проблеме ослепления (blinding) — процессу, призванному скрыть от участников, получают ли они активную стимуляцию или плацебо (шам). Эффективность плацебо-контроля, являющегося распространенным методом оценки успеха ослепления, ставится под сомнение. Данный метод, основанный на проценте правильных догадок участников о своей группе (активная или плацебо), не дает полного представления о влиянии дезориентации (unblinding) на наблюдаемые результаты. Поэтому возникает потребность в систематической оценке субъективных ожиданий участников относительно стимуляции.

Проблема ослепления в исследованиях ТЭС

ТЭС — популярный метод для изучения причинно-следственных связей между активностью определенных областей мозга и поведением. В 2020 году объем мирового рынка устройств для стимуляции мозга оценивался примерно в три миллиарда долларов, и ожидается дальнейший рост. ТЭС, заключающаяся в прохождении электрического тока через электроды, размещенные на коже головы (анод и катод), используется как в клинических целях (например, для лечения резистентной депрессии), так и в коммерческих, в том числе с помощью устройств «сделай сам». Исследования показали, что ТЭС влияет на различные когнитивные функции, включая двигательное обучение, рабочую память, принятие решений, многозадачность и внимание. В связи с растущим интересом к ТЭС, возникает необходимость в ясности относительно её эффективности (efficacy) в широком диапазоне параметров стимуляции.

Несмотря на широкое применение ТЭС, некоторые обзоры и мета-анализы указывают на ограниченность или отсутствие эффектов стимуляции, отмечая при этом высокую вариативность результатов между участниками. Например, исследование Лопес-Алонсо и соавторов (Lopez-Alonso et al.) показало, что только 45% участников (n = 56) реагировали на анодную ТЭС ожидаемым образом. Филмер и соавторы (Filmer et al.) предложили рекомендации по обеспечению надежности, воспроизводимости и валидности результатов исследований НИБС (Неинвазивная стимуляция мозга), выделив среди ключевых факторов недостаточный дизайн исследований, малые выборки, приводящие к завышенным результатам, и, что особенно важно для данного исследования, неадекватное ослепление контрольных условий.

Метод плацебо-контроля и его недостатки

Наиболее распространенным методом ослепления в исследованиях ТЭС является плацебо-контроль (sham control). Он имитирует первоначальные ощущения, вызванные ТЭС (зуд, покалывание), подавая активную стимуляцию в течение короткого периода в начале (иногда и в конце) сеанса, а затем либо прекращая стимуляцию, либо подавая очень слабые импульсы, позволяющие сохранить некоторые ощущения. Предполагается, что плацебо-контроль нивелирует возможные побочные эффекты, не связанные напрямую с действием стимуляции на кору головного мозга. Однако эффективность плацебо-контроля ставится под сомнение. Участники исследований НИБС могут сообщать о перцептивных ощущениях, таких как зрительные нарушения и кожные ощущения. Кожные ощущения при ТЭС довольно распространены. В одном из исследований было обнаружено, что покалывание (89% в активной группе против 53% в плацебо) и зуд (81% против 42%) значительно чаще встречались в условиях активной стимуляции по сравнению с плацебо. Это представляет собой серьезную проблему для исследований с плацебо-контролем, поскольку наблюдаемые результаты могут отражать периферические эффекты, а не влияние стимуляции на кору. Другим фактором, способствующим неэффективности ослепления, является недостаточное информирование о нежелательных явлениях (таких как кожные ощущения), что не только вызывает опасения по поводу безопасности, но и мешает экспериментаторам понять степень ослепления. Например, Уоллес и соавторы (Wallace et al.) обнаружили, что после второго сеанса ТЭС участники могли с вероятностью выше случайной (65%) правильно определить, получали ли они активную стимуляцию.

Недавняя работа Фасси и Кадош (Fassi and Kadosh) выявила возможные недостатки распространенной практики ослепления в исследованиях с плацебо-контролем. Авторы продемонстрировали, что такой показатель, как процент правильных догадок (correct guess rate), не является точной мерой успешности ослепления. Например, в гипотетическом исследовании НИБС, если 75% участников в обеих группах (активной и плацебо) правильно угадывают свою группу, то это означает, что подавляющее большинство участников в группе плацебо осознали, что не получали активную стимуляцию, что свидетельствует о дезориентации. Авторы подчеркивают, что процент правильных догадок об активной стимуляции (active stimulation guess rate) — процент участников, правильно определивших, что они получили активное лечение — является более эффективной мерой, указывающей на успешность ослепления или его провал.

Влияние субъективных ожиданий на результаты

Однако, ключевым ограничением любого показателя, основанного на догадках, является его неспособность выявить влияние ослепления (или дезориентации) на эффекты и результаты исследований с плацебо-контролем, а также определить направление этих эффектов. Участник, находящийся в группе плацебо, который считает, что знает о своем состоянии, может попытаться улучшить свою производительность, снизить её или не изменять своё поведение. Показатель правильных догадок не может определить, произошло ли это, так как он лишь указывает на возможность поведенческих изменений из-за дезориентации. Необходимы последующие анализы для изучения этих возможностей.

Систематическая оценка субъективных ожиданий относительно стимуляции может быть использована для изучения влияния убеждений о стимуляции на производительность. Например, Фасси и Кадош (Fassi and Kadosh) применили метод оценки влияния субъективных убеждений участников относительно условий стимуляции (активная или плацебо, интенсивность стимуляции) на основе открытых данных исследования ТЭС, связанного с блужданием ума. В настоящем исследовании для повторного анализа используются те же данные, а также данные второго исследования, посвященного блужданию ума, с аналогичной методологией.

Исследование блуждания ума и ТЭС

Два исследования ТЭС, посвященных блужданию ума, проведенные в лаборатории авторов, использовали задачу на устойчивое внимание к реакции (Sustained Attention to Response Task, SART) с зондами мысли (thought probes), расположенными случайным образом на протяжении всей процедуры, для изучения блуждания ума. Филмер и соавторы (Filmer et al.) исследовали влияние полярности (анодная и катодная) и интенсивности (1 мА и 2 мА) ТЭС на блуждание ума при стимуляции левой префронтальной коры. Второе исследование, проведенное Филмером и соавторами (Filmer et al.), использовало ту же методологию, полярности и интенсивности для изучения влияния активной стимуляции одновременно на префронтальную кору (PFC) и нижнюю теменную долю (IPL). В обоих исследованиях после каждого сеанса стимуляции оценивался опыт участников с помощью двух вопросов: считали ли они, что получили активную стимуляцию или плацебо (двойной выбор), и ощущали ли они слабую, умеренную или сильную стимуляцию (или считали, что стимуляции не было).

Ключевые результаты обоих исследований продемонстрировали модуляцию блуждания ума после стимуляции. В частности, в работе Филмера и соавторов (Filmer et al.) были получены умеренные свидетельства увеличения среднего числа посторонних мыслей (task-unrelated thoughts, TUT) после катодной стимуляции 2 мА по сравнению с плацебо. Два других активных условия (катодно-1 мА и анодно-1 мА) не дали значимых результатов в отношении среднего числа посторонних мыслей, а катодная стимуляция 1,5 мА предоставила лишь косвенные свидетельства. Во втором исследовании Филмера и соавторов (Filmer et al.) одновременная анодная стимуляция левой PFC и катодная стимуляция правой IPL при 1 мА привела к умеренному увеличению числа посторонних мыслей по сравнению с плацебо. Интересно, что в этом втором исследовании катодная стимуляция левой PFC и анодная стимуляция правой IPL при 2 мА дали лишь косвенные свидетельства эффекта стимуляции по сравнению с плацебо.

Фасси и Кадош (Fassi and Kadosh) повторно проанализировали данные Филмера и соавторов (Filmer et al.), включив в анализ субъективную информацию, касающуюся ослепления. В частности, Байесовские дисперсионные анализы (Bayesian ANOVAs) сравнивали объективные и субъективные вмешательства на предмет блуждания ума во всех условиях. Они пришли к выводу, что субъективное вмешательство было лучшим предиктором производительности участников, чем объективное вмешательство или их комбинация. В частности, те, кто считал, что получал активную стимуляцию, демонстрировали более высокий уровень блуждания ума, чем те, кто отвечал, что получал плацебо. Аналогичная закономерность наблюдалась при изучении дозировки ТЭС: по мере увеличения субъективной дозировки средний балл по блужданию ума возрастал пропорционально. Таким образом, этот вывод ставит под сомнение заключения Филмера и соавторов (Filmer et al.) и, в более широком смысле, любые исследования, основанные исключительно на плацебо-контроле. Однако ключевым ограничением подхода Фасси и Кадош (Fassi and Kadosh) было то, что они анализировали все условия из исследования Филмера и соавторов (Filmer et al.) в рамках одного анализа, тогда как значимые эффекты были обнаружены только для сравнения катодной стимуляции 2,0 мА с плацебо с умеренными свидетельствами (см. Таблицу 1 для конкретных значений BF10 для экспериментальных условий из Filmer et al.4).

Методология настоящего исследования

Настоящее исследование ставило целью провести повторный анализ двух существующих наборов данных о блуждании ума4,36, учитывая как субъективные, так и объективные убеждения. Авторы использовали подход, аналогичный подходу Фасси и Кадош35, но с более направленными t-тестами (t-tests) / парными сравнениями, как это было сделано в двух оригинальных работах4,36. Результаты показывают, что объективная информация о типе стимуляции (активная или плацебо) и дозировке (интенсивность стимуляции) оказалась лучшим предиктором влияния ТЭС на блуждание ума, превосходя субъективные или комбинацию объективного и субъективного вмешательства.

Повторный анализ 1: исследование Filmer et al.4

Данные и материалы

Исследование Filmer et al.4 было предварительно зарегистрировано на платформе Open Science Framework с подробным описанием плана анализа, методологии и размера выборки (https://osf.io/j6mqa/). Исходные данные из оригинального исследования были выложены в открытый доступ и доступны через UQ eSpace37. Экспериментальные материалы, такие как задача, также доступны здесь, как и демографические данные и опросники, использованные для измерения экспериментальных параметров. Полный обзор оригинальной методологии см. в Filmer et al.4.

Участники

В исследовании приняли участие сто пятьдесят испытуемых (средний возраст = 23 года, стандартное отклонение = 5, 96 женщин). Все испытуемые были правшами с нормальным или скорректированным до нормы зрением. Испытуемые были последовательно распределены по пяти различным группам стимуляции в зависимости от их порядкового номера (испытуемый 1, 6, 11 и т. д. были отнесены к анодной стимуляции). Окончательная выборка на группу составила 304 человека.

Задача

Испытуемые выполняли задачу на устойчивое внимание к реакции (SART), реагируя нажатием клавиши на клавиатуре (пробел) на нецелевые стимулы (любое число, кроме 3). В каждом испытании на экране в центре отображался стимул. Испытуемые должны были воздержаться от ответа, когда появлялся целевой стимул (число 3). Стимулы отображались в течение 1 с, а между стимулами был интервал в 1,2 с. Фон экрана был светло-серым (RGB: 104, 104, 104), стимулы — черными (RGB: 255, 255, 255), размер шрифта — 40. Испытания в среднем состояли из 20 нецелевых стимулов (SD = 5,69). В конце половины испытаний появлялся целевой стимул, а в другой половине — зонд мысли, отображаемый в центре экрана шрифтом размером 20, черного цвета (1° визуального угла). Зонд мысли спрашивал: «Насколько часто у вас возникали посторонние мысли до появления зонда мысли? 1 (Минимально) – 4 (Максимально)». Соответствующие номера на клавиатуре использовались для указания ответа. Перед стимуляцией испытуемые проходили два тренировочных испытания (одно целевое и один зонд мысли). После стимуляции было выполнено в общей сложности 48 испытаний, из которых 24 были целевыми и 24 — с зондом мысли, разбитые на 8 блоков (по 6 испытаний в каждом) с примерно тремя испытаниями каждого типа, случайным образом перемешанными.

ТЭС

ТЭС проводилась с использованием стимулятора Neuroconn через два смоченных в солевом растворе электрода размером 5 × 5 см. Референтный электрод располагался на правой орбитофронтальной области, а целевой электрод — над точкой F3 (система EEG 10–20). Четыре группы активной стимуляции включали различные комбинации полярности и интенсивности: анодная 1,0 мА, катодная 1,0 мА, катодная 1,5 мА и катодная 2,0 мА. Общая продолжительность стимуляции составляла 20 минут, включая 30-секундный период нарастания и спада. Участники в группе плацебо также проходили 30-секундный период нарастания, но получали только 15 секунд активной стимуляции, после чего стимуляция снижалась в течение еще 30 секунд (общая продолжительность стимуляции — 1 минута 15 секунд). Во время стимуляции участников просили сидеть спокойно с открытыми глазами.

Меры

Объективное вмешательство

Объективное вмешательство включает условия плацебо, катодной 1,0 мА, анодной 1,0 мА, катодной 1,5 мА и катодной 2,0 мА. Объективная дозировка включает условия плацебо (или Н/П), слабой, умеренной и сильной стимуляции. Условия для каждой переменной пересекаются: участники, получавшие плацебо, также попадают в условие плацебо (Н/П) дозировки; участники, получавшие анодную 1,0 мА и катодную 1,0 мА, — в условие слабой дозировки; катодная 1,5 мА — в условие умеренной дозировки; катодная 2,0 мА — в условие сильной дозировки. Таким образом, для объективной дозировки существует четыре условия, а для объективного вмешательства — пять; однако следует отметить, что в этой конфигурации два условия объективного вмешательства попадают в категорию «слабой» дозировки. Это привело бы к группировке протоколов анодной и катодной стимуляции. Поскольку предыдущие исследования ТЭС продемонстрировали дифференциальные эффекты полярности (см.38 и 39), объединение этих условий в категорию «слабой» представляло бы потенциально значительную проблему, учитывая возможность дифференциальных эффектов этих условий на блуждание ума. Поэтому авторы решили разделить их. Учитывая эти соображения, объективное вмешательство и объективная дозировка имеют одинаковых участников в одних и тех же категориях, поэтому могут использоваться взаимозаменяемо.

Субъективное вмешательство

Субъективное вмешательство относится к субъективному мнению участников относительно того, в какой группе стимуляции они находились: плацебо или активная.

Субъективная дозировка/интенсивность

Субъективная дозировка относится к воспринимаемой силе стимуляции, которую, по мнению участников, они получили. Участники указали, что, по их мнению, они получили плацебо, слабую, умеренную или сильную стимуляцию.

Статистический анализ

Как и в работах Filmer et al.4 и Fassi and Kadosh35, весь статистический анализ проводился в программе JASP (версия 0.14.1 для MacOS40). Анализы проводились на открытом наборе данных из Filmer et al.41 с использованием средних баллов по блужданию ума, рассчитанных за всю экспериментальную сессию для каждого испытуемого.

Для проверки воспроизводимости данных и кодирования были реализованы статистические анализы как Fassi and Kadosh35, так и Filmer et al.4. Были воспроизведены все предыдущие результаты. Использовались как Байесовская, так и частотная статистика, поскольку оба метода были включены в предыдущие работы. Значения BF10 (Bayes Factor, отношение правдоподобия нулевой гипотезы к альтернативной) выше 1 свидетельствуют в пользу H1 (альтернативной гипотезы) по сравнению с H0 (нулевой гипотезой). Значения ниже BF10 1 (или BF01) предполагают свидетельства в пользу H0 по сравнению с H1. По общепринятым стандартам, сила доказательства в пользу определенной гипотезы по сравнению с конкурирующей гипотезой считается заслуживающей внимания только при значениях BF10 выше 3, поэтому любые результаты в диапазоне от 1 до 3 считаются неубедительными42. Часто это называют «косвенными свидетельствами» (anecdotal evidence) в пользу любой гипотезы, и поэтому в данной работе эти значения будут трактоваться как таковые. Значения BF10 ≈ 1 будут считаться не имеющими доказательной силы для H1 по сравнению с H0. Значения BF01 от 1 до 3 будут считаться «косвенными свидетельствами» в пользу нулевой гипотезы по сравнению с H1, значения BF01 от 3 до 10 — умеренными свидетельствами, и, наконец, значения BF01 > 10 — сильными свидетельствами. При рассмотрении значений в пользу H1 по сравнению с H0, как указано выше, значения BF10 в диапазоне от 1 до 3 будут считаться неубедительными или косвенными (и, следовательно, должны интерпретироваться с осторожностью), значения BF10 от 3 до 10 — умеренными свидетельствами, и значения BF10 > 10 — сильными свидетельствами в пользу H1. Поскольку также оценивались частотные статистические данные, все значения p < 0,05 принимались как статистически значимые.

В JASP (с использованием стандартных априорных распределений) были воспроизведены Байесовские дисперсионные анализы, проведенные Fassi and Kadosh35. Однако, как было указано ранее, в ключевой анализ были включены только данные сравнения катодной стимуляции 2,0 мА и плацебо. Все соответствующие пост-хок парные сравнения проводились после каждого анализа. Первый Байесовский дисперсионный анализ включал объективное вмешательство и субъективное вмешательство как межгрупповые факторы. Для исключения возможности влияния субъективной информации на производительность при отсутствии эффекта, этот анализ также проводился для каждого отдельного условия без значимого эффекта по сравнению с плацебо (анодная 1,0 мА, катодная 1,0 мА и катодная 1,5 мА). Второй Байесовский дисперсионный анализ использовал объективное вмешательство и субъективную дозировку как межгрупповые факторы. Хотя авторы провели третий Байесовский дисперсионный анализ для изучения только влияния субъективной дозировки, он не был включен, учитывая результаты второго ANOVA, указывающие на отсутствие доказательной силы субъективной дозировки в отношении эффекта на блуждание ума.

Результаты

Сводка результатов Fassi и Kadosh

Авторы воспроизвели анализ и выводы Фасси и Кадош35. При сравнении эффекта стимуляции, ключевым выводом стало то, что субъективное вмешательство (BFinc = 2,442, BF10 = 3,374, t(148) = 2,55, p = 0,012) было лучшим предиктором наблюдаемых изменений в блуждании ума по сравнению с объективным вмешательством по сравнению с плацебо. Вкратце, согласно этому результату, субъективные убеждения участников относительно типа полученной стимуляции (плацебо против активной) дают лучшее объяснение производительности участников по сравнению с объективным вмешательством, комбинацией субъективного и объективного вмешательства или их взаимодействием. Полный результат анализа для этой модели представлен в таблице в Приложении A1.

Что касается дозировки, то убеждения участников о дозировке стимуляции были лучшим предиктором блуждания ума, чем одно объективное вмешательство, их комбинация или взаимодействие (BF10 = 3,70835). Фасси и Кадош35 не предоставили частотные статистические данные для этого вывода, однако при воспроизведении ANOVA мы определили следующие значения: BFinc = 2,685, BF10 = 3,713, F(3, 146) = 3,829, p = 0,011. Полная таблица модели представлена в Приложении A2. При изучении только дозировки, субъективная дозировка (BF10 = 5,911, F(3,198) = 4,198, p = 0,007) также была лучшим предиктором изменений в блуждании ума по сравнению с объективным вмешательством. Авторам не удалось воспроизвести вывод BF10 = 5,911, вместо этого обнаружив BF10 = 3,713, что они объясняют различиями в обработке данных, учитывая, что все остальные значения удалось воспроизвести.

Эффект субъективных убеждений на блуждание ума при сравнении катодной стимуляции 2,0 мА с плацебо

Был реализован первый Байесовский дисперсионный анализ, упомянутый выше (с объективным вмешательством и субъективным вмешательством в качестве межгрупповых факторов и средним показателем TUT в качестве зависимой переменной), однако, что крайне важно, внимание было сосредоточено исключительно на сравнении катодной стимуляции 2,0 мА с плацебо, поскольку именно на этом выводе Филмер и соавторы4 основывали свои заключения. Полная модель сравнения с нулевой гипотезой представлена в Приложении B1, однако обобщенная таблица модели, сравнивающая эти результаты с результатами Фасси и Кадош35, представлена в Таблице 2. Здесь было обнаружено, что объективное вмешательство являлось самым сильным предиктором в модели с умеренными свидетельствами (BFinc = 7,437, BF10 = 7,436, F(1, 58) = 8,263, p = 0,006). Субъективное вмешательство оказалось наименее предсказуемым в этой модели (BFinc = 0,276, BF10 = 0,276, F(1, 58) = 0,104, p = 0,748). Пост-хок парные сравнения по объективной информации показали, что катодная стимуляция 2,0 мА привела к увеличению блуждания ума (M = 2,288, BF10 = 7,436, t(59) = -2,866, p = 0,006) по сравнению с плацебо (M = 1,772).

При сравнении объективного вмешательства с субъективной дозировкой, объективное вмешательство вновь оказалось самым сильным предиктором блуждания ума в модели (BFinc = 6,874, BF10 = 7,436, F(1, 58) = 8,263, p = 0,006). Субъективная дозировка была самым слабым предиктором в модели (BFinc = 0,170, BF10 = 0,254, F(3, 56) = 0,847, p = 0,474). Сравнение этих результатов модели с результатами, полученными Фасси и Кадош35, представлено в Таблице 3, которая демонстрирует, что при оценке только тех условий, которые ранее продемонстрировали значимые результаты, эффект субъективной дозировки больше не наблюдается.

Сравнение незначащих условий с плацебо

После анализа каждого отдельного незначащего условия против плацебо в отдельных Байесовских дисперсионных анализах, сравнивающих объективное и субъективное вмешательство, результаты показали, что при отсутствии объективного эффекта, объективное вмешательство оставалось «лучшим» предиктором для анодной 1,0 мА (BFinc = 0,706, BF10 = 0,781, F(1, 58) = 1,363, p = 0,248) и катодной 1,5 мА (BFinc = 1,701, BF10 = 2,189, F(1, 58) = 2,754, p = 0,103) по сравнению с субъективным вмешательством для условий анодной 1,0 мА (BFinc = 0,397, BF10 = 0,458, F(1, 58) = 0,105, p = 0,572) или катодной 1,5 мА (BFinc = 0,514, BF10 = 0,788, F(1, 58) = 0,664, p = 0,419), хотя следует отметить, что эти значения BF были в лучшем случае косвенными. Только в условиях катодной 1,0 мА субъективное вмешательство (BFinc = 0,672, BF10 = 0,735, F(1, 58) = 1,310, p = 0,257) дало более высокое значение BF, чем объективное вмешательство (BFinc = 0,548, BF10 = 0,540, F(1, 58) = 1,919, p = 0,171). Однако, учитывая, что эти значения BF ниже 1, нулевая модель считается лучшим предиктором, и эти результаты неубедительны, предоставляя свидетельства в пользу H0. При отсутствии объективного эффекта, субъективная информация потенциально может быть лучшим предиктором результатов, и это следует учитывать исследователям. То есть, даже если это не было замечено в данных, если исследование недостаточно ослеплено, то возможно, что субъективный опыт приведет к значительным различиям в производительности, и, следовательно, к ложным эффектам там, где не включено активное контрольное условие.

Повторный анализ 2: исследование Filmer et al.36

Методы

Методика была идентична повторному анализу 1, за исключением указанных отличий.

Данные и материалы

Исследование Filmer et al.36 было предварительно зарегистрировано на платформе Open Science Framework с подробным описанием плана анализа, методологии и размера выборки авторами (osf.io/zvqjb). Исходные данные из оригинального исследования были выложены в открытый доступ авторами и доступны через UQ eSpace41. Полный обзор оригинальной методологии см. в Filmer et al.36.

Участники

Для исследования было набрано сто пятьдесят испытуемых (средний возраст = 22,51 года, стандартное отклонение = 4,49, 89 женщин). Три участника были исключены из первоначального набора данных из-за неисправностей оборудования, но были заменены (N = 150). Один участник был исключен до повторного анализа (N = 149) за угадывание как активной, так и плацебо стимуляции для субъективного вмешательства.

Задача

Использовалась задача на устойчивое внимание к реакции (SART). Каждый блок состоял из 6 испытаний, причем каждый блок содержал три предъявления целевого числа и три предъявления зонда мысли. Участники выполнили короткий тренировочный блок из двух испытаний: реагирование на одно целевое число и один зонд мысли, перед получением ТЭС. После стимуляции участники выполнили 8 блоков задачи, разделенных коротким перерывом.

ТЭС

Для обозначения расположения электродов при описании полярности стимуляции используются знаки '+' для анодной и '-' для катодной. Целевые области обозначаются как PFC (префронтальная кора) и IPL (нижняя теменная доля). Использовались две полярности: 1 мА и 2 мА. Было пять экспериментальных групп: (1) анод/катод над левой PFC/правой IPL при 1 мА (1 мА +PFC/−IPL); (2) анод/катод над левой PFC/правой IPL при 2 мА (2 мА +PFC/−IPL); (3) катод/анод над левой PFC/правой IPL при 1 мА (1 мА +IPL/−PFC); (4) катод/анод над левой PFC/правой IPL при 2 мА (2 мА +IPL/−PFC); и (5) плацебо-стимуляция с чередующимся расположением электродов и дозировками активных групп стимуляции.

Меры

Объективное вмешательство

Относится к условию, в котором участник был отнесен к одной из пяти групп ТЭС.

Полярность

Относится к полярности конфигурации стимуляции, в зависимости от расположения катода и анода. Катодная полярность включает условия 1 мА +IPL/−PFC и 2 мА +IPL/−PFC, а анодная полярность — условия 1 мА +PFC/−IPL и 2 мА +PFC/−IPL.

Дозировка

Относится к силе стимуляции, применяемой во время сеанса стимуляции: 1 мА и 2 мА.

Статистический анализ

Сначала были воспроизведены оригинальные выводы Filmer et al.36, после чего был проведен ряд однофакторных Байесовских ANOVA для изучения влияния как объективной, так и субъективной стимуляции на показатели TUT по сравнению с плацебо, а также влияния дозировки, полярности и субъективной интенсивности стимуляции. Аналогичные анализы были проведены для изучения влияния стимуляции на точность целевых стимулов, точность нецелевых стимулов и время реакции на нецелевые стимулы. Также были проведены однофакторные ANOVA для изучения наилучшей модели при сравнении объективной стимуляции, субъективной стимуляции и комбинации объективной и субъективной стимуляции для показателей TUT. Все соответствующие пост-хок парные сравнения проводились после каждого анализа. Для категоризации результатов Байесовской статистики использовались те же принципы, что и в повторном анализе 1, изложенные в разделе «Статистический анализ».

Результаты

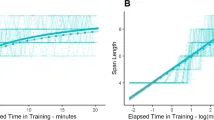

Анализы первой и второй половины были проведены для изучения взаимосвязи между стимуляцией и блужданием ума во времени, поскольку ожидалось, что эффекты стимуляции будут наиболее выражены в первой половине (первые четыре блока), так как они ближе к моменту применения стимуляции, по сравнению со второй половиной (последние четыре блока). Результаты этих анализов следовали приведенной ниже закономерности результатов и поэтому не были включены для краткости. Приведенные ниже результаты отражают средние значения каждой зависимой переменной за все восемь блоков.

Эффект объективной стимуляции

Результаты Filmer et al.36 были воспроизведены. По сравнению с плацебо, однофакторный Байесовский ANOVA с группой стимуляции в качестве межгруппового фактора и средними показателями TUT в качестве зависимой переменной выявил косвенные свидетельства общего основного эффекта объективной групповой интервенции (BF10 = 1,680, F(4,145) = 2,971, p = 0,021). Последующие t-тесты показали, что для эффектов стимуляции по сравнению с плацебо, только конфигурации 1 мА +PFC/−IPL (BF10 = 9,841, t(58) = 2,998, p = 0,004) и 2 мА +PFC/−IPL (BF10 = 2,721, t(58) = 2,389, p = 0,020) продемонстрировали умеренные и косвенные свидетельства эффектов стимуляции соответственно. Другие две конфигурации, 1 мА +IPL/−PFC (BF10 = 0,359, t(58) = 0,864, p = 0,391) и 2 мА +IPL/−PFC (BF10 = 0,447, t(58) = 1,127, p = 0,265), не достигли доказательной силы (BF10 ~ 1 или выше) в пользу H1. Эти результаты демонстрируют косвенный или умеренный эффект увеличения показателей TUT после анодной стимуляции левой PFC и катодной стимуляции правой IPL, но отсутствие эффектов катодной стимуляции левой PFC с анодной стимуляцией правой IPL.

Однако при изучении специфических эффектов полярности, только косвенные свидетельства эффекта полярности были обнаружены при 1 мА в условиях 1 мА +PFC/−IPL и 1 мА +IPL/−PFC (BF10 = 1,657, t(58) = 2,113, p = 0,039). Свидетельств эффектов полярности для 2 мА (2 мА +PFC/−IPL и 2 мА +IPL/−PFC; BF10 = 0,571, t(58) = 1,364, p = 0,178) не было обнаружено. Аналогично, эффекта дозировки не было обнаружено ни для одной конфигурации (+IPL/−PFC; BF10 = 0,268, t(58) = -0,232, p = 0,817, +PFC/−IPL; BF10 = 0,290, t(58) = 0,489, p = 0,627).

Сравнение влияния объективного и субъективного вмешательства

Однофакторные Байесовские ANOVA оценивали влияние объективного вмешательства, субъективного вмешательства и комбинированной меры объективного и субъективного вмешательства на средние показатели TUT. Это проводилось индивидуально для каждой из четырех конфигураций стимуляции по сравнению с плацебо, а полные модели для каждого сравнения представлены в Приложениях C и D. Наиболее сильные свидетельства были получены для конфигурации 1 мА +PFC/−IPL по сравнению с плацебо для объективного вмешательства (BFinc = 8,811, BF10 = 9,840, F(1, 56) = 7,117, p = 0,010), демонстрируя умеренные свидетельства учета наблюдаемой вариативности сверх субъективного вмешательства (BFinc = 0,296, BF10 = 0,431, F(1, 56) = 0,002, p = 0,964) или комбинированного переменного (см. Приложение C1). Для конфигурации 2 мА +PFC/−IPL, имелись косвенные свидетельства объективного вмешательства (BFinc = 2,659, BF10 = 2,463, F(1, 55) = 8,032, p = 0,006), объясняющего вариативность по сравнению с плацебо сверх субъективного вмешательства (BFinc = 0,343, BF10 = 0,271, F (1, 55) = 1,525, p = 0,222) или комбинированной меры объективного и субъективного вмешательства (см. Приложение C2). Это соответствует закономерности результатов из первоначальных выводов Filmer et al.36, где только конфигурации с анодной стимуляцией левой PFC продемонстрировали значимые результаты. Это также отражает результаты повторного анализа 1, где при сравнении эффектов специфической группы стимуляции, показавшей объективный эффект, с субъективным вмешательством, вариативность преимущественно приписывается объективному вмешательству.

Для конфигурации 2 мА +IPL/−PFC по сравнению с плацебо не было обнаружено эффектов объективного (F(1, 56) = 2,210, p = 0,143) или субъективного (F(1, 56) = 0,733, p = 0,396) вмешательства, как и для комбинированной переменной (см. Приложение C3). Аналогично, для конфигурации 1 мА +IPL/−PFC, эффектов объективного (F(1, 56) = 0,581, p = 0,449), субъективного вмешательства (F(1, 56) = 0,059, p = 0,809) или комбинированной переменной при сравнении в модели (Приложение C4) не наблюдалось. Это неудивительно, учитывая отсутствие эффектов стимуляции в обеих конфигурациях при первоначальном анализе.

Для обеспечения единообразия, полярность и дозировка также были оценены, хотя сильных свидетельств эффектов стимуляции при первоначальных анализах не было обнаружено. Касательно дозировки, объективные (F(1, 55) = 0,008, p = 0,927), субъективные (F(1, 55) = 1,520, p = 0,223) и комбинированная переменная (F(1, 55) = 0,978, p = 0,327) дали значения BF10, которые либо не достигли критерия неубедительности (BF10 1–3), либо предоставили свидетельства в пользу H0 по сравнению с H1 для конфигураций +PFC/−IPL (1 мА и 2 мА), см. Приложение D1 для полной модели. Аналогично для конфигураций +IPL/−PFC (1 мА и 2 мА), все три предиктора не достигли значения BF больше BF10 ~ 1 (субъективные; F(1, 56) = 0,626 p = 0,432, объективные; F(1, 56) = 0,459 p = 0,501, или комбинированные; F(1, 56) = 1,068, p = 0,306), как показано в Приложении D2.

Наконец, полярность показала косвенные свидетельства для конфигураций при 1 мА (1 мА +PFC/−IPL и 1 мА +IPL/−PFC), поскольку были обнаружены косвенные свидетельства эффекта объективного вмешательства (BFinc = 1,641, BF10 = 1,657, F (1, 56) = 3,644, p = 0,061) сверх субъективного вмешательства (BFinc = 0,294, BF10 = 0,302, F (1, 56) = 0,001, p = 0,975) или комбинированного объективного и субъективного вмешательства (Приложение D3). Для конфигураций при 2 мА (2 мА +PFC/−IPL и 2 мА +IPL/−PFC), были продемонстрированы косвенные свидетельства субъективного вмешательства (BFinc = 1,533, BF10 = 1,471, F (1, 55) = 4,298, p = 0,043) сверх объективного вмешательства (BFinc = 0,590, BF10 = 0,551, F (1, 55) = 2,130, p = 0,150) или комбинированного объективного и субъективного вмешательства (Приложение D4). Однако никаких выводов из этих результатов сделать нельзя, учитывая относительно низкую силу значений BFinc.

Эффект субъективного вмешательства

При оценке эффекта субъективного вмешательства использовались однофакторные Байесовские ANOVA. По всем исследуемым мерам (по сравнению с плацебо, дозировка, полярность и субъективная интенсивность стимуляции) было мало или совсем не было свидетельств влияния субъективного вмешательства на средние показатели TUT. Оценка участников относительно того, находились ли они в активной или плацебо группе, не оказала влияния на средний показатель TUT (BF10 = 0,196, F(1, 147) = 0,102, p = 0,750). При оценке специфических условий дозировки не было обнаружено влияния субъективных убеждений о активной или плацебо группе для конфигураций +PFC/−IPL (BF10 = 0,579, t(57) = 1,266, p = 0,211) или +IPL/−PFC (BF10 = 0,347, t(58) = 0,713, p = 0,479). Касательно полярности, в лучшем случае наблюдались лишь косвенные свидетельства для обеих полярностей (1 мА +PFC/−IPL против 1 мА +IPL/−PFC 1 мА; BF10 = 0,302, t(58) = -0,315, p = 0,754) (2 мА +PFC/−IPL против 2 мА +IPL/−PFC; BF10 = 1,471, t(58) = 2,009, p = 0,049), и поэтому никаких выводов относительно влияния субъективного вмешательства на полярность сделать нельзя.

Эффект субъективной интенсивности стимуляции на средний показатель TUT также оценивался, однако значимого эффекта не было обнаружено (BF10 = 0,061, F(3, 145) = 0,084, p = 0,969), независимо от субъективного представления участника о силе полученной стимуляции (очень слабая, слабая, умеренная или сильная).

Аналогичные анализы были проведены для изучения влияния стимуляции на точность целевых стимулов (BF10 = 0,348, F(3, 145) = 1,366, p = 0,244), точность нецелевых стимулов (BF10 = 0,190, F(3, 145) = 0,031, p = 0,861) и время реакции на нецелевые стимулы (BF10 = 0,286, F(3, 145) = 0,932, p = 0,336), однако, опять же, значимых эффектов не было обнаружено.

Обсуждение

Эффективность ослепления ставилась под сомнение, и отчетность о проценте правильных догадок, распространенная практика в исследованиях НИБС, была отмечена как имеющая возможные недостатки31 в своей способности давать представление об успехе (или провале) ослепления. Существуют примеры методов31,34, которые могли бы дать лучшее представление об этой проблеме, один из таких методов — метод Фасси и Кадош35, который был использован для изучения влияния субъективных убеждений, в частности, гипотезы о том, что субъективные убеждения участников о влиянии ТЭС на когнитивную задачу определяли предыдущие результаты Филмера и соавторов4 по блужданию ума. Авторы пришли к выводу, что субъективное вмешательство, личное убеждение участника относительно того, какую группу стимуляции он получил, было значимым предиктором блуждания ума сверх объективного вмешательства. Аналогично, при изучении дозировки, было сделано заключение, что субъективная дозировка, личное убеждение участника относительно интенсивности полученной стимуляции, также была лучшим предиктором блуждания ума, чем одно объективное вмешательство.

Однако можно утверждать, что это было введение в заблуждение, учитывая, что Фасси и Кадош35 рассматривали все условия из Filmer et al.4 вместе, когда только одно условие стимуляции, катодная 2,0 мА, давало значимые эффекты в отношении блуждания ума. Вкратце, было проблематично оценивать влияние субъективных убеждений по всем условиям стимуляции, поскольку это не соответствует предыдущему ключевому результату. Настоящее исследование ставило целью выяснить, сохраняются ли описанные эффекты, связанные с субъективной стимуляцией, после повторного анализа отдельных ключевых эффектов. Кроме того, было исследовано влияние, которое субъективное вмешательство могло оказать при повторном анализе другого набора данных о блуждании ума из лаборатории авторов с использованием той же методологии SART.

При рассмотрении только катодной 2,0 мА по сравнению с плацебо из Filmer et al.4, эффекты субъективных убеждений относительно как вмешательства, так и дозировки больше не обнаруживаются. В частности, было обнаружено умеренное свидетельство в поддержку идеи о том, что объективное вмешательство является самым сильным предиктором блуждания ума, причем более высокие показатели блуждания ума наблюдались в условиях катодной стимуляции 2,0 мА по сравнению с плацебо. Интересно, что субъективное вмешательство стало наименее предсказуемым в модели, уступая объективному вмешательству, комбинации объективного и субъективного вмешательства или их взаимодействию.

Та же закономерность результатов наблюдалась и во втором повторном анализе. В частности, ключевое условие, которое первоначально сообщалось как показывающее эффект на блуждание ума (1 мА +PFC/−IPL), предоставило умеренные свидетельства в пользу объективного вмешательства как самого сильного предиктора сверх субъективного вмешательства по отдельности или их комбинации. Все остальные конфигурации, а также изучение полярности и дозировки не продемонстрировали значимого эффекта субъективного вмешательства. При рассмотрении результатов обоих исследований становится ясно, что, по крайней мере, в этих двух наборах данных, субъективные убеждения участников относительно полученного вмешательства не оказали существенного влияния на наблюдаемые изменения в блуждании ума.

Несмотря на настоящие результаты, опасения, высказанные относительно субъективных убеждений участников, оправданы. Учитывая провокационную критику текущих стандартных методов ослепления в литературе, необходимы более чувствительные меры и тесты для изучения проблем ослепления и субъективных убеждений. Действительно, требуется дальнейшее изучение предыдущих наборов данных и исследований в литературе, чтобы определить, повлияли ли эти результаты на убеждения участников.

Будущие исследования должны внедрять меры, направленные на снижение влияния убеждений участников и улучшение методов ослепления. Существует возможность внедрения таких методов, как анестезирующие кремы, для полного устранения кожных ощущений как в активных, так и в плацебо условиях, метод, который успешно использовался как в исследованиях на животных с использованием транскраниальной переменной стимуляции (tACS)28 — схожий метод с ТЭС, включающий осциллирующий электрический ток вместо постоянного43, — так и у людей во время ТЭС22,29. Еще одним фактором, который следует учитывать, является уровень опыта участника, учитывая выводы Амбруса и соавторов (Ambrus et al.)21, которые наблюдали, что участники, имевшие предыдущий опыт ТЭС, с большей вероятностью правильно определяли испытания, включавшие стимуляцию, и те, что включали плацебо, в то время как наивные участники с меньшей вероятностью правильно идентифицировали свое условие стимуляции. Это относительно легко контролировать посредством скрининговых процессов при наборе участников, что может помочь снизить дезориентацию участников.

Опора на сравнение одной целевой группы с плацебо может быть проблематичной, если не достигнуто эффективное ослепление, особенно на уровне участников, поскольку обычно участники угадывают условия стимуляции с вероятностью выше случайной4. Более того, выводы, сделанные Фасси и Кадош35 и Филмером и соавторами4, как обсуждалось ранее, подтверждают необходимость отхода от исключительно плацебо-контролируемых методов. Использование активных контролей или комбинации как активных, так и плацебо-контролируемых методов позволило бы избежать проблемы дезориентации, связанной с перцептивными ощущениями. Активные контроли также позволяют изучить специфическую роль целевых областей мозга, когда в контроле используется отдельная область мозга, или эффекты полярности, когда в контрольную область применяется альтернативная полярность3. Учитывая возможность изучения полушарных различий, активные контроли могут предоставить как богатую сравнительную меру, так и интересные возможности для исследований. Однако при сравнении двух активных групп может быть сложно определить, какая группа модулирует поведение, когда существует разница между двумя группами, или когда обе оказывают влияние. Таким образом, наиболее выгодной конфигурацией было бы включение интересующего условия, плацебо-условия и, по крайней мере, одного другого активного контрольного условия, чтобы смягчить плюсы и минусы каждого метода.

Ограничения исследования

Авторы признают некоторые ограничения. Во-первых, исследование Filmer et al.4 не включало активный контроль, и поэтому (как было изложено ранее) оно подвержено неэффективному ослеплению. Эти проблемы были ранее рассмотрены в статье мнения, посвященной эффективности ТЭС в целом3, а также в последующих работах. Хотя априорные условия активного контроля не были включены ни в Filmer et al.4, ни в Filmer et al.36, некоторые выводы могут быть сделаны относительно других активных протоколов. «Неэффективные» активные протоколы для Filmer et al.4, такие как анодная 1,0 мА, катодная 1,0 мА и катодная 1,5 мА, которые продемонстрировали статистически незначимые результаты в отношении блуждания ума, могут быть также рассмотрены в сравнении с ключевыми активными условиями. Аналогично, для второго повторного анализа, результаты для +IPL/−PFC были незначительными и, следовательно, также могут быть рассмотрены подобным образом. Здесь существует потенциал для того, чтобы эти протоколы (и неэффективные активные протоколы в целом) рассматривались как активные контроли, учитывая статистические различия с ключевыми активными условиями. В частности, если бы существовал эффект субъективных убеждений участников на эффекты стимуляции на блуждание ума из-за сбоя ослепления, то можно было бы ожидать, что эти убеждения распространятся на все активные условия, а не только на одно ключевое условие.

Однако другим ограничением, которое следует отметить при таком типе сравнения и при наших повторных анализах, является отсутствие активных условий, различающихся друг от друга. Результаты настоящего повторного анализа демонстрируют одну активную группу (катодно-2,0 мА и +PFC/−IPL), которая отличается от плацебо, но не активную группу, которая отличается от другой активной группы, что затрудняет получение окончательных выводов о роли контролей «неэффективного активного протокола».

Также признается, что анализы Fassi and Kadosh35 были основаны на общих результатах Filmer et al.4 и, возможно, более тесно следуют предварительно зарегистрированному плану анализа нашей оригинальной работы. Для решения этой проблемы в настоящем исследовании был добавлен второй набор данных, который реализует те же дозировки стимуляции (интенсивность и продолжительность), а также те же меры блуждания ума, что и в Filmer et al.4. Нигде не утверждается, что метод ослепления авторов не имеет недостатков, однако после контроля как объективного, так и субъективного вмешательства, представляется, что, по крайней мере, в этих двух наборах данных, субъективные убеждения участников относительно вмешательства не оказывают существенного влияния на эффекты стимуляции на блуждание ума.

Представленные в настоящем исследовании выводы и обсуждения стали возможны благодаря практикам открытой науки и подчеркивают важность и полезность обмена данными. Без этих практик поле исследований продолжало бы стагнировать из-за плохих методологических подходов, в частности, неэффективного ослепления, а обсуждение будущих улучшений было бы ограничено. Здесь результаты Filmer et al.4 и Filmer et al.36 стали более определенными, однако это не было бы возможно без вклада Фасси и Кадош35, подчеркивающего преимущества межалабораторного сотрудничества.