Интересное сегодня

Маленький Ганс: разбор фобии лошадей через призму психоанали...

Маленький Ганс: клинический случай Фрейда Маленький Ганс — 5-летний мальчик, страдавший фобией лоша...

Готовы ли вы к любви? Понимание готовности к обязательствам ...

Введение Вы действительно готовы к любви? Многие задумываются о том, как найти долгосрочного партнер...

Нарушение регуляции внимания у подростков: влияние на когнит...

Введение: взаимосвязь когнитивных нарушений и психопатологии Нарушение производительности в когнитив...

Влияние социальной поддержки и восприятия болезни на физичес...

Введение Колоректальный рак (КР) является третьей по распространенности злокачественной опухолью в м...

Как большие языковые модели воспринимают цвета: сравнение с ...

Введение Большие языковые модели (LLM), такие как General Pretrained Transformer (GPT), демонстрирую...

Влияние инструкций firstyescounts на опознание очевидцев: ан...

Введение в проблему инструкций firstyescounts В исследованиях опознания очевидцев множественные реше...

Введение

Движущиеся объекты обычно привлекают наше внимание, что проявляется в тенденции быстро направлять взгляд на них. Когда мы пытаемся взаимодействовать с движущимися объектами, наше окуломоторное поведение связано с движением цели, если только нам не нужно отводить взгляд от нее к другим местам или предметам, от которых мы хотим получить информацию. Взгляд на движущуюся цель, на которую мы нацелены, дает несколько преимуществ: цели распознаются лучше благодаря наибольшей остроте зрения в фовеа по сравнению с периферическими областями, оценки характеристик цели и прогнозы о том, как она будет продолжать двигаться, становятся более точными и precise, помогает направлять и направлять руку к целям интереса, и уменьшаются ошибки в целенаправленных действиях, вызванные перцептивными ошибками.

Более того, проприоцептивная информация о том, как движутся глаза во время фазы преследования, и эфферентная копия, которая позволяет сравнивать результат текущего и запланированного движения, могут служить экстраретинальными сигналами для оценки скорости, с которой движутся цели.

Точное отслеживание движущихся целей достигается за счет комбинации саккадических и плавных следящих движений глаз, которые, несмотря на свои различные характеристики и динамику, взаимодействуют, чтобы уменьшить ошибки положения и скорости. Обычно, чтобы посмотреть на движущиеся объекты, мы сначала направляем взгляд на них, делая начальную саккаду, которая закончится тем, что ретинальная проекция объекта интереса окажется близко к фовеа. Как и для других движений, необходимы предсказания, чтобы преодолеть inherent сенсомоторные задержки. Эти предсказания позволяют направить взгляд на текущее положение цели, а не на положение цели в момент планирования движения. Поэтому для точности саккад необходима информация о положении и скорости целей (что позволит предсказать, где цели будут в будущем), о сенсомоторных задержках (что указывает время, необходимое для реакции на новую сенсорную информацию) и о времени, которое потребуется для завершения саккады (что указывает, на какое из предсказанных положений должна быть направлена саккада).

Первичные и вторичные движения

Хотя в физических терминах скорость - это просто изменение положения объекта с течением времени, в мозге, по-видимому, существуют разные пути для вычисления сигналов скорости. Цели, встречающиеся в реальном мире и обычно используемые в экспериментальных designs, отличаются по яркости от фона. Такие различия в яркости в пространстве и времени могут быть измерены с помощью пространственно-временных фильтров для вычисления motion energy. Этот механизм часто называют движением первого порядка (first-order motion) и его можно behaviorally и neurophysiologically отделить от того, что известно как движение второго порядка (second-order motion).

Цели второго порядка designed так, чтобы не обнаруживаться пространственно-временными фильтрами яркости (например, изолюминантные хроматические цели или цели, определяемые только движущейся текстурой). Важное различие в обработке этих двух типов движений заключается в том, что движение второго порядка опосредуется обнаружением изменений положения, а не прямым вычислением скорости. Более того, движение второго порядка substantially нарушается на периферии, что также указывает на то, что обработка сигнала скорости affected.

Методология исследования

Цель этого исследования - расширить предыдущие findings, изучив, как ухудшение качества входящей сенсорной информации (с использованием стимулов движения второго порядка) влияет на изолированные и скоординированные движения глаз и руки. Что касается движений глаз, информация о положении и скорости используется для управления целенаправленными движениями руки. Это очевидно из того факта, что человек корректирует движения reaching, если происходят изменения в любом из этих сигналов.

Исследование целенаправленных движений руки к целям второго порядка provides интересный testbed. Мы ожидаем, что информация будет использоваться одинаково как для изолированных движений глаз, так и для движений руки. Поэтому нарушение информации о скорости будет иметь одинаковый эффект на оба типа действий. Изолированные саккады и движения руки должны быть точными при нацеливании на цели движения первого порядка, но отставать от цели примерно на 100 мс при нацеливании на цели движения второго порядка.

Дизайн эксперимента

Чтобы исследовать, как информация о положении и скорости используется и комбинируется с течением времени, мы исследовали целенаправленные движения глаз и руки к целям первого и второго порядка. Чтобы проверить, как информация используется для выполнения различных движений и найти временную эволюцию relevant сенсорного сигнала, мы designed эксперимент, в котором участники должны были выполнить следующие четыре различных условия:

- Изолированные движения глаз: участники должны были сделать саккаду к цели, которая двигалась по большому экрану, и попытаться как можно точнее следить за ней взглядом после initial саккады.

- Изолированные движения руки: участники должны были фиксировать взгляд на определенном месте на экране и пытаться перехватить движущуюся цель, tapping на нее, не shifting взгляд к цели.

- Скоординированные движения глаз и руки: участники должны были смотреть на цель и пытаться перехватить ее одновременно. Здесь приведение глаза к цели до завершения движения руки может предоставить дополнительную информацию о цели, reflected в изменениях в движениях руки.

- Задержанные движения глаз: чтобы оценить временную эволюцию сенсорного сигнала более подробно, у нас было условие, при котором участники должны были держать взгляд fixating в определенном месте на экране до тех пор, пока это место не исчезнет. Как только initial место фиксации исчезало, участники должны были сделать саккаду к движущейся цели и как можно точнее следить за ней взглядом afterwards.

Результаты исследования

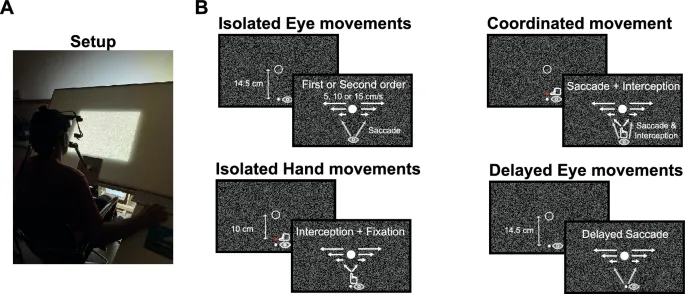

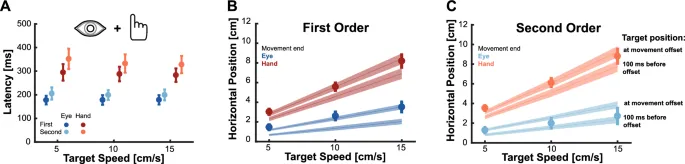

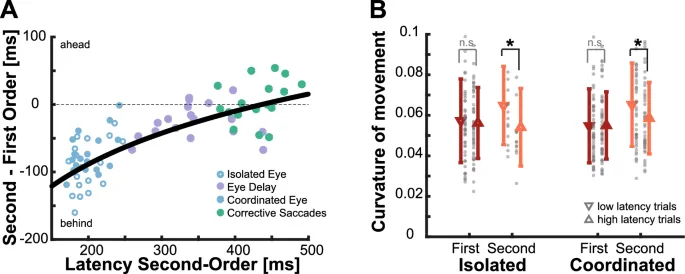

Рисунок 2 показывает средние траектории движения для изолированных движений глаз (Рис. 2A) и изолированных движений руки (Рис. 2C) к целям первого и второго порядка для различных скоростей цели. Для изолированных движений глаз траектории различаются между движением первого и второго порядка. При взгляде на конечные точки становится clear, что саккады к целям второго порядка приземляются примерно на 100 мс позже фактического положения цели, в то время как саккады, направленные на цели первого порядка, точны (Рис. 2B). Это отражает влияние impaired сигналов скорости на движения глаз.

Напротив (и против нашей initial гипотезы), разница в движениях руки, направленных на цели первого и второго порядка, менее очевидна (Рис. 2D). Движения руки кажутся одинаково точными при нацеливании на цели первого и второго порядка.

Количественная оценка различий

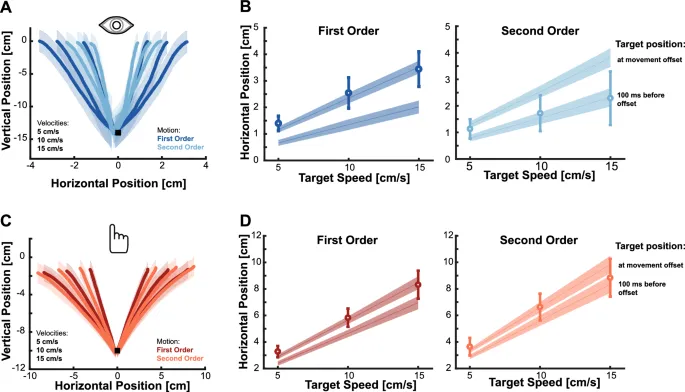

Чтобы количественно оценить различия в поведении, мы вычислили задержки движений, а также временные ошибки. Для задержки emerged четкая и ожидаемая картина. Задержки как движений глаз, так и движений руки были longer при нацеливании на цели второго порядка, а задержки движений руки были longer, чем задержки движений глаз (Рис. 3A).

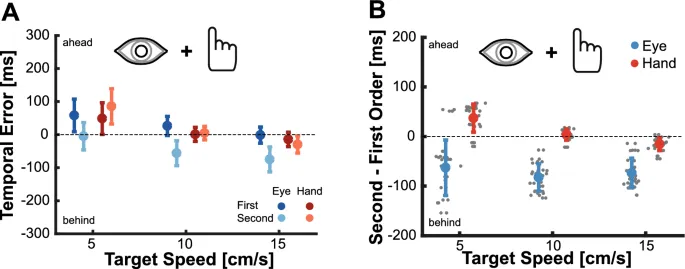

Для critical метрики временной ошибки мы провели repeated measures ANOVA для условий Изолированных движений глаз и Изолированных движений руки, чтобы изучить effects типа движения (первый или второй порядок) и скорости цели (5, 10 или 15 см/с). Для условия Изолированных движений глаз мы наблюдали significant эффект типа движения (F(1,17) = 105.259, p < 0.001), скорости цели (F(2,34) = 6.473, p = 0.004) и interaction между ними (F(2,34) = 5.328, p = 0.010). Post-hoc тесты показали, что саккады к целям второго порядка заканчивались behind цели для всех скоростей (все p < 0.001), и что эта задержка была больше для более быстрых целей (p = 0.010 для сравнения между 5 и 15 см/с).

Влияние времени обработки

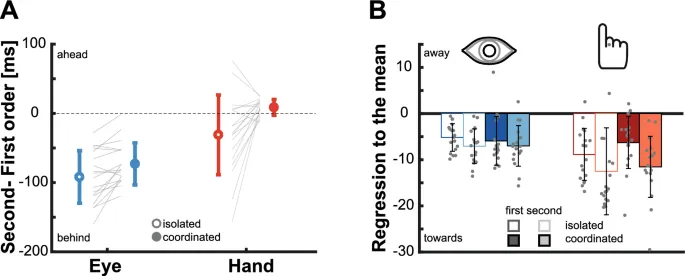

При изучении изолированных движений глаз к целям второго порядка мы наблюдали ожидаемое отставание, resulting из impaired сигнала скорости. Интересно, что это отставание было much less pronounced в изолированных движениях руки и было reduced для движений глаз при выполнении в coordination с движениями руки. Означает ли это, что движение второго порядка на периферии используется по-разному для движений глаз и руки? Или это связано с временной эволюцией available сенсорного сигнала с increased временем обработки?

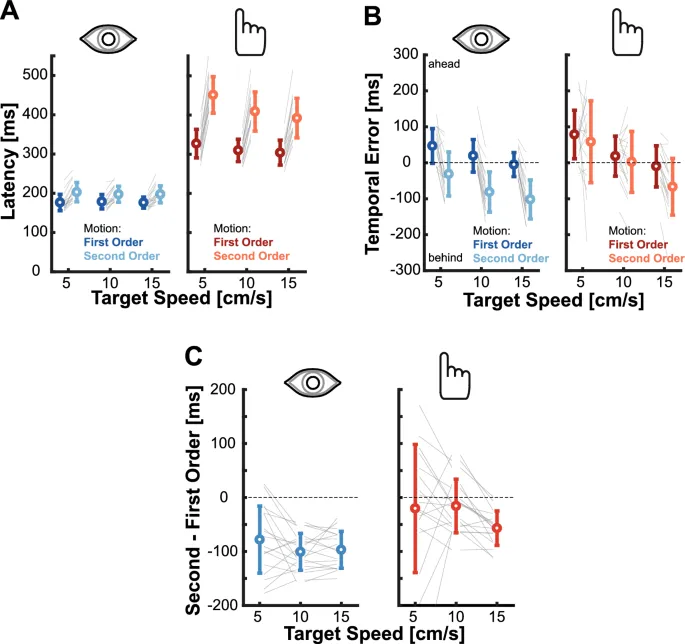

Чтобы оценить это, мы выполнили critical сравнение. Задержки движений руки были significantly longer, чем задержки движений глаз (Рис. 7A). Эта разница позволяет иметь больше времени для обработки целей второго порядка до выполнения и завершения движения руки в отличие от rapid выполнения саккады. Поэтому вполне plausible, что после longer воздействия моторная система способна использовать accurate оценку движения второго порядка, которая может быть еще не available в момент инициирования саккады.

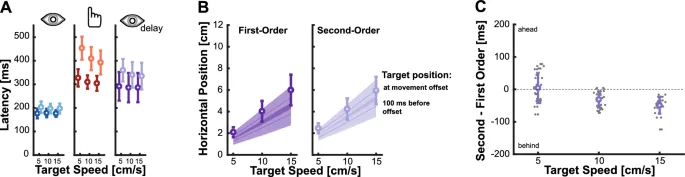

Эксперимент с задержанными саккадами

Мы проверили эту гипотезу, используя условие Задержанных движений глаз, где мы delayed начало саккады, удерживая initial крест фиксации на экране в течение дополнительных 200 мс. Эта задержка увеличила время воздействия цели до значений, comparable с теми, которые observed в движениях руки (Рис. 7A). Более того, это время, которое, как предполагалось, позволяет обрабатывать стимулы движения второго порядка.

Когда мы looked на конечные точки задержанных саккад, мы found интересный эффект: саккады к целям как первого, так и второго порядка демонстрируют comparable точности (Рис. 7B). Это поведение было количественно оценено путем вычисления relative временной ошибки (Рис. 7C), которая продемонстрировала pattern, resembling результаты, observed для движений руки. Для самой медленной скорости цели не было разницы между целями второго и первого порядка, и различия были небольшими для двух других скоростей цели.

Обсуждение результатов

Наши результаты показывают, что движения контролируются independent и evolving комбинацией сенсорной информации о положении и скорости цели. Мы показали, что когда информация о скорости impaired из-за использования стимулов второго порядка, саккады, направленные на движущиеся цели, приземляются в positions, где цели были примерно за 100 мс до инициирования саккады, но движения руки accurate. Важно, что longer задержки движений руки позволяют иметь additional время для обработки available сенсорной информации.

Когда увеличивается период времени, в течение которого человек видит движущуюся цель перед выполнением саккады, саккады становятся accurate. В соответствии с этим, движения руки с short задержками показывают higher кривизну, indicating коррекции на основе обновления incoming сенсорной информации.

Нейрофизиологические механизмы

Эти результаты предполагают, что движения контролируются independent и evolving комбинацией сенсорной информации о положении и скорости цели. Различные временные курсы для движений глаз и руки, вероятно, отражают разные constraints и требования этих двух двигательных систем. В то время как саккады должны быть быстрыми, чтобы быстро получать visual информацию, движения руки могут позволить себе быть slower, чтобы обеспечить более accurate взаимодействие с окружающей средой.

Разница в латентности между движениями руки и глаза, по-видимому, является key фактором, объясняющим, почему движения руки менее affected нарушенными сигналами скорости. Более long латентность позволяет additional времени для обработки сенсорной информации, что особенно важно для стимулов второго порядка, которые require longer времени обработки.

Заключение

Наше исследование демонстрирует, что точность целенаправленных движений зависит от качества сенсорной информации о скорости цели и времени, available для ее обработки. Нарушение сигналов скорости, как в случае с стимулами второго порядка, приводит к значительным временным задержкам в движениях глаз, но меньше влияет на движения руки due к их longer латентности. Это highlights важность временных факторов в сенсомоторной обработке и suggests, что двигательная система способна компенсировать impaired сенсорную информацию через additional время обработки.

Эти findings имеют implications для понимания neural механизмов, лежащих в основе управления движениями, и могут быть useful для разработки интерфейсов мозг-компьютер и реабилитационных стратегий для людей с сенсомоторными нарушениями.