Интересное сегодня

Как стратегии совладания партнера влияют на психологическое ...

Введение Бесплодие, распространенность которого составляет приблизительно 15%, сталкивает пары с мно...

Качество жизни несовершеннолетних беженцев без сопровождения...

Введение Беженец — это человек, который был вынужден покинуть свою страну происхождения в результате...

Нейробиологические особенности матерей, склонных к жестокому...

Введение Жестокое обращение с детьми является глобальной социальной проблемой, оказывающей долгосроч...

Креатин и здоровье мозга: новые исследования при болезни Аль...

Креатин и его роль в здоровье мозга Несколько недавних публикаций обсуждают ценность креатина для зд...

Как мужчина влюбляется: ключевые факторы и психология

Что заставляет мужчину влюбиться То, как мужчина влюбляется, зависит от множества факторов. Все мужч...

Что такое брекетинг в качественных исследованиях: методы и п...

Что такое брекетинг в качественных исследованиях? Брекетинг (также известный как эпохэ или феноменол...

Введение в синдром Анжельмана

Синдром Анжельмана — это нейрогенетическое расстройство с оцененной распространенностью 1:12,000–1:20,000 (Kolevzon et al., 2021; Sarimski, 2014). Расстройство поражает мальчиков и девочек в равной степени. Причиной является потеря функции гена UBE3A на материнской хромосоме 15. Этот ген кодирует UBE3A, убиквитин-лигазу, участвующую в деградации белков (Grieco et al., 2019; Keute et al., 2020; Margolis et al., 2015). Несколько генетических механизмов известны как причины потери функции UBE3A, и большинство случаев (75%) связано с материнской делецией 15q11q13.

Основные клинические признаки синдрома Анжельмана включают значительное отсутствие экспрессивной речи с тенденцией к лучшим рецептивным языковым навыкам, атактическую походку и специфические поведенческие характеристики, такие как гиперактивность, короткий период концентрации, легкая возбудимость и частое махание руками и ногами (Sarimski, 2014). Другие общие характеристики (около 80% пациентов) включают специфические паттерны в ЭЭГ (высокоамплитудные замедления и спайк-волновые комплексы, главным образом над затылочными отведениями) и эпилептические приступы, обычно возникающие до трех лет (Thibert et al., 2009). Нарушения сна затрагивают 20–80% пациентов (Sarimski, 2014).

Родители детей с синдромом Анжельмана сталкиваются с дополнительными стрессовыми факторами по сравнению с родителями здоровых детей. Диагноз тяжелого генетического синдрома представляет собой значительную эмоциональную нагрузку и вызывает постоянные беспокойства о благополучии и перспективах ребенка (Leven et al., 2022; Ravens-Sieberer et al., 2009). Справляться с требованиями синдрома требует не только личных и семейных ресурсов, но и социальных и финансовых ресурсов. Поэтому родители сами могут быть группой риска по развитию собственных физических, психологических и психосоциальных проблем (Griffith et al., 2011; Hagenaar et al., 2024; Wulffaert et al., 2010).

Методы исследования

Население исследования

Исследование включало детей и подростков с диагнозом синдрома Анжельмана в возрасте от 1 до 18 лет. Генетический тип был молекулярно подтвержден у всех пациентов. Все родители дали свое согласие на участие в исследовании. Протокол исследования был одобрен Людвиг-Максимилианским университетом.

Сбор данных

Данные собирались проспективно между 2022 и 2024 годами в рамках стандартизированной программы в Центре Анжельмана в Мюнхене. Были собраны демографические и связанные с заболеванием данные. Поведенческий фенотип пациентов был определен с использованием немецкой версии Опросника аномального поведения (Aman et al., 1985). Опросник включает следующие шкалы: «раздражительность/ажитация», «летаргия/уход», «стереотипное поведение», «гиперактивность/непослушание» и «неадекватная речь» (Aman & Singh, 1986).

Генотип

Дети и подростки с дефектом импринтинга, унипарентальной дисомией, мутацией UBE3A и мозаицизмом были объединены в группу «не-делеции». Таким образом, было сделано различие между «делецией» (d) и «не-делецией» (nd) в группе.

Эпилепсия

Дети и подростки были отнесены к группе эпилепсии, если у них была активная эпилепсия и когда эпилепсия была в ремиссии с антиэпилептическими препаратами в соответствии с текущим определением эпилепсии Международной лигой против эпилепсии (Fisher et al., 2014). Дети и подростки были классифицированы как «без эпилепсии» (ne), если у них не было диагностировано эпилепсии на момент исследования.

Переменные исхода

Влияние на родителей оценивалось с использованием модуля «Влияние на семью» Педиатрического опросника качества жизни (Varni et al., 2004). Опросник включает 36 пунктов с категориями ответов «0 = никогда», «1 = почти никогда», «2 = иногда», «3 = часто» и «4 = почти всегда». 28 пунктов охватывают следующие шесть измерений функционирования родителей: физическое, эмоциональное, социальное и когнитивное функционирование, общение и беспокойство. Модуль также измеряет функционирование семьи по двум измерениям: ежедневные活ности и семейные отношения, охватываемые 8 пунктами (Varni et al., 2004). Общий балл модуля «Влияние на семью» PedsQL™ был рассчитан путем усреднения всех 36 пунктов.

Результаты исследования

Демографические данные

В исследование были включены 78 пациентов с синдромом Анжельмана (43 женщины, 55,1%) и их родители. Средний возраст пациентов составил 8 лет (СД 4; диапазон 1–18). Наиболее распространенным генотипом была материнская делеция (n = 57, 73,1%). У 50 (64,1%) пациентов была диагностирована эпилепсия. Подробная информация о демографических данных представлена в Таблице 1.

Влияние эпилепсии и генотипа на семейное благополучие

Диагноз эпилепсии оказал значительное влияние на суббалл «семейные отношения» (средний ранг эпилепсии 34,12 по сравнению с 49,11 для пациентов без эпилепсии, p = 0,005, U = 431,00). Размер эффекта составил r = 0,32, что указывает на небольшой эффект. Для остальных суббаллов и общего балла семейного благополучия значительных различий между группами не было найдено. Значительных различий по генотипу в любых из переменных не было найдено.

Предсказание влияния на семью поведенческими проблемами

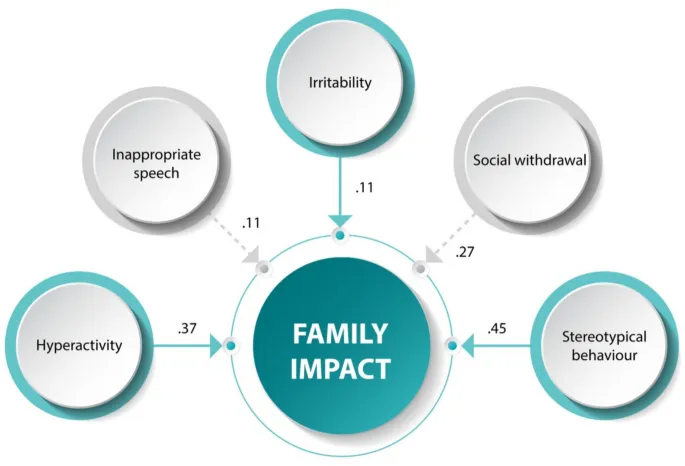

Фактор стереотипного поведения оказался лучшим предиктором влияния на родителей и смог объяснить 21% дисперсии. Стереотипное поведение повлияло на 6 из 8 суббаллов семейного благополучия, за исключением семейных отношений. Гиперактивность/непослушание показали 14% (влияние на 5/8 суббаллов семейного благополучия), раздражительность (влияние на 2/8 суббаллов семейного благополучия) 11%, и аномальное поведение показало 11% (влияние на 2/8 суббаллов семейного благополучия) объяснения дисперсии. Неадекватная речь в целом не представляла собой значимого предиктора для семейного благополучия, фактор социального ухода представляет собой значимый предиктор только в отдельных субшкалах Peds QL. Точные значения представлены в Таблице 4. Модель предсказания влияния поведения на семейное благополучие представлена на Рисунке 1.

Обсуждение результатов

В этом исследовании была изучена большая клиническая когорта детей и подростков с синдромом Анжельмана, чтобы определить влияние поведенческих проблем детей на их родителей. В целом были найдены высокие значения для всех областей стресса, с наибольшими средними значениями для субшкал «беспокойства» и «проблем с повседневными активностями». Стереотипное поведение оказалось значимым предиктором для всех областей родительского бремени. Стереотипии, часто наблюдаемые у синдрома Анжельмана, могут проявляться в виде тряски головой, бруксизма, гримасничанья или шевеления пальцами, а также в виде движений всего тела, таких как хождение взад-вперед, прыжки или раскачивания (Pelc et al., 2008). Хлопанье руками и махание являются наиболее распространенными (Artigas-Pallarés et al., 2005; Barry et al., 2005; Pelc et al., 2008; Walz & Baranek, 2006; Williams et al., 2006).

В этом контексте Duis et al. (2022) утверждают, что люди с синдромом Анжельмана часто проявляют проблемное поведение, характерное для расстройств аутистического спектра. Это включает повторяющиеся поведения в виде ограниченных и навязчивых интересов, а также повторяющееся жевание и обсасывание и стереотипные движения рук и тела (Duis et al., 2022; Moss & Howlin, 2009). Duis et al. (2022) предполагают, что стереотипные двигательные паттерны служат для фокусировки на задаче или для снижения стимулов из окружающей среды. Согласно Pelc et al. (2008), возбуждение, стресс, усталость и скука могут спровоцировать стереотипное поведение (Pelc et al., 2008).

В анализируемой выборке стереотипии значительно способствовали родительскому опыту стресса. Хлопанье руками и махание движениями также были одними из факторов, наиболее часто упоминаемых опекунами в исследовании Willgoss et al. (2021). Hastings и Johnson (2001) сообщают, что тяжесть симптомов аутизма коррелирует с родительским стрессом.

Гиперактивность также оказалась значимым предиктором родительского стресса. Гиперактивность является одной из постоянных характеристик синдрома Анжельмана (Clarke & Marston, 2000; Artigas-Pallarés et al., 2005; Pelc et al., 2008; Sarimski, 2014). Согласно Williams et al. (2006), гипермоторное поведение является одной из «поведенческих уникальностей» синдрома Анжельмана. Philippart и Minassian (2005) в этом контексте утверждают, что термин «экзотичность» более адекватно описывает поведение, характерное для англеров.

Высокие уровни деструктивного поведения сообщаются особенно в контексте возбуждения (Arron et al., 2011; Duis et al., 2022; Larson et al., 2015; Sadhwani et al., 2019). Примеры включают ситуации, в которых дети и подростки с синдромом Анжельмана пытаются избежать ситуаций, в которых от них ожидается определенное поведение, или когда они пытаются привлечь внимание опекунов (Strachan et al., 2009).

Фактор «Раздражительность, Ажитация, Плач» также оказался значимым предиктором родительского бремени. Это неудивительно, так как измерение включает изменчивые настроения и легкую раздражительность. Фактор также содержит два пункта, касающихся самоповреждающего поведения людей с синдромом Анжельмана. Автоагрессивные тенденции варьируются от легкого царапания, например, на своих руках или лице, до кусания рук и сильного удара головой о стены или столы. Автоагрессивное поведение вызывает значительный стресс со стороны опекунов и постоянный страх не успеть быстро остановить саморазрушительное поведение ребенка. Поведение, характеризуемое пунктом «Требования должны быть удовлетворены немедленно», также считается особенно проблематичным и стрессовым для повседневной семейной жизни. В повседневной клинической практике родители часто жалуются, что они должны немедленно реагировать на просьбы своего ребенка, иначе ребенок отреагирует массовыми поведенческими проблемами, такими как крик, побег, топанье ногами или хлопанье дверями. Это окончательное утверждение. Поведенческая терапия является решением здесь. Начните как можно раньше, увеличивая толерантность к фрустрации.

Опросник аномального поведения четко идентифицирует летаргию и социальный уход, включая поведение, такое как рассеянность, пристальный взгляд, уход, предпочтение одиночных занятий, фиксированное выражение лица и отсутствие эмоционального отклика, самоизоляция, бездеятельность, отсутствие упражнений, безразличие к другим и отсутствие отклика на проявление привязанности. Социальный уход повлиял только на переменные социального функционирования и семейных отношений.

Поведение, представленное фактором «летаргия, социальный уход», по-видимому, в целом менее проблематично для родительского опыта стресса, чем, например, проблемное поведение, представленное факторами «гиперактивность» и «раздражительность, беспокойство, плач». Фактор «Неадекватная речь» не оказался значимым предиктором для каких-либо субшкал Опросника влияния на семью. Это удивительно, такк как дефициты в языке и коммуникативных навыках описываются опекунами как особенно стрессовыми (Grieco et al., 2019). В исследовании Willgoss et al. (2021) уменьшенная речь вместе с приступами была одним из наиболее часто упоминаемых стрессоров со стороны опекунов. Одно из возможных объяснений того, что неадекватная речь не оказала влияния на опыт стресса в исследуемой выборке, заключается в том, что лингвистические дефициты, характерные для пациентов с синдромом Анжельмана, недостаточно отображены с помощью ABC. Фактор «Неадекватная речь» состоит из 4 пунктов. Они относятся к избыточной и повторяющейся речи, саморазговору и постоянному повторению отдельных слов и предложений. Для большинства людей, диагностированных с синдромом Анжельмана, активная речь не приобретается. Это означает, что эти факторы имеют минимальное значение для родительского стресса. Помимо описанных выше поведенческих проблем, наличие эпилепсии и молекулярно-генетические данные также анализировались как возможные предикторные переменные. Анализ выборки четко показывает, что наличие эпилепсии не является значимым предиктором родительского стресса; скорее, отсутствие эпилепсии оказалось значимым предиктором возможных проблем с отношениями внутри семьи. Это удивительно, так как эпилептические приступы могут повлиять на семейную жизнь множеством способов. Подобные выводы также приводятся Grieco et al. (2019), но эпилепсия не была значимым предиктором родительского стресса в исследовании Hagenaar et al. (2024). Авторы предполагают, что классификация наличия или отсутствия эпилепсии не подходит для анализа дифференцированных эффектов. Для более систематического учета влияния эпилепсии на опыт стресса следует анализировать тип приступа, частоту и тяжесть приступов, а также эффективность и возможные побочные эффекты антиконвульсантных препаратов и приверженность лечению в общем контексте стрессовых факторов. В этом контексте центральное значение могут иметь время проявления эпилепсии и возможные изменения в течение развития.

Различные генетические причины синдрома Анжельмана связаны с различными проявлениями заболевания и, следовательно, с различными фенотипами. Несколько исследований показали, что тяжесть синдрома варьируется в зависимости от генетической подклассы (Margolis et al., 2015; Tan et al., 2011; Williams et al., 2006). Gentile et al. (2010) и Bindels-de Heus et al. (2020), а также Hagenaar et al. (2024) утверждают в этом контексте, что дети с делецией обычно имеют более тяжелый фенотип. В то же время было показано, что хотя не-делеция коррелирует с более высокими когнитивными способностями, она также коррелирует с более высокими уровнями раздражительности и тревожности (Gentile et al., 2010). Hagenaar et al. (2024) видят возможное объяснение этого вывода в том, что более высокие когнитивные навыки приводят к тому, что пострадавшие более осведомлены о своих дефицитах по сравнению со своими сверстниками и взаимодействии с требованиями окружающей среды.

Ограничения и выводы

Ограничения исследования результат с одной стороны из используемых психодиагностических методов, а с другой стороны из типа выборки и размера выборки. На данный момент нет опросника, который бы охватывал поведенческие фенотипические характеристики людей с синдромом Анжельмана. Участники исследования были семьи, которые приехали в Центр Анжельмана в Мюнхене для пребывания на несколько дней. Поэтому можно предположить положительный отбор в том смысле, что это в основном родители, которые очень хорошо информированы о клинической картине и хотят исчерпать все возможности лечения. Однако также возможно, что родители находятся под особенно высоким уровнем страдания и поэтому принимают дополнительные консультации и назначения лечения. Другим ограничивающим фактором является размер выборки. Основная цель настоящего исследования состояла в том, чтобы выявить потенциальные эффекты и генерировать гипотезы, а не подтверждать окончательные эффекты. Меньшие размеры эффектов тем не менее предоставляют ценные начальные данные для дальнейших исследований (Oehlert & Whitcomb, 2001). В клинических исследованиях практическая значимость результатов часто перевешивает их статистическую значимость. Меньшие размеры эффектов могут тем не менее указывать на клинически значимые результаты, особенно если они приводят к реальным улучшениям в уходе за пациентами или качеству жизни (Moss & Howlin, 2009).

В настоящем исследовании были продемонстрированы множественные корреляции между проблемным поведением людей с синдромом Анжельмана и опытом стресса родителей. Это соответствует выводам из литературы. Согласно Sarimski (2014), родители с ребенком с синдромом Анжельмана являются группой людей, для которых «всесторонняя психосоциальная консультация и поддержка показаны». С одной стороны, доступны низкопороговые услуги, но с другой стороны, есть и интервенции, направленные на конкретные проблемные области людей с синдромом Анжельмана.

Griffith et al. (2011) считают ранние поведенческие интервенции полезными для минимизации вероятности развития проблемного поведения в контексте генетических синдромов. Идеально, по мнению авторов, интервенции должны учитывать конкретные поведенческие фенотипы соответствующих синдромов и обращаться к возможным проблемным областям, которые могут возникнуть в процессе развития. Ранние интервенции могли бы помочь снизить родительский стресс и разорвать взаимно усиливающий цикл проблемного поведения человека с синдромом Анжельмана и ухудшения благополучия родителей (Griffith et al., 2011; Hastings, 2002). В контексте родительского стресса Hagenaar et al. (2024) утверждают, что связь между родительским стрессом и поведением ребенка должна рассматриваться как двусторонняя. Таким образом, поведенческие проблемы могут привести к увеличению родительского стресса, но, с другой стороны, увеличенный родительский стресс может также привести к неадекватному родительскому поведению и нарушению родительско-детских отношений. Это может привести к усугублению поведенческих проблем.

Из-за двусторонности как подходы со стороны пациента, так и подходы со стороны родителей должны рассматриваться в контексте профилактики и интервенции гиперактивного поведения. Со стороны ребенка существуют подходы поведенческой терапии и медикаментозного лечения для лечения проблемного гиперактивного поведения. Чтобы дать детям и подросткам возможность выразить свои желания и потребности, методы AAC следует использовать как можно раньше. Родительско-центрированные подходы могут рассматривать образовательные аспекты с акцентом на последовательный стиль воспитания, а также направлены на улучшение стратегий совладания и активацию ресурсов (Drechsler et al., 2020). Кроме того, родителей следует информировать на раннем этапе о том, что определенные поведения определяются генетическим синдромом и не являются результатом неадекватного родительского поведения. Этот тип информации может значительно помочь в снижении возможных чувств родительской недостаточности в отношении родительского поведения.