Интересное сегодня

Взаимодействие эффектов SNARC и MARC: влияние когнитивного к...

ВведениеВ области числового познания широко признается тесная связь между числовым представлением и ...

Как оценить эффективность лечения тревожности у детей с аути...

Почему стандартные методы оценки тревожности у детей с аутизмом недостаточны Тревожность — одно из с...

Как оптимизм в отношении будущего снижает прокрастинацию: ис...

Введение Прокрастинация определяется как «действие откладывания задачи, даже когда известно, что это...

Стратегии контроля непредсказуемых оппонентов в софт-теннисе

Введение в стратегии контроля непредсказуемых оппонентов Люди принимают решения и действуют на их ос...

Аутизм и склонность угождать другим: как распознать и преодо...

Аутизм и привычка угождать другим как механизм выживания Многие аутичные люди знакомы с чувством, ко...

Как измерить самосострадание с помощью текстовых ответов и м...

Введение Самосострадание — это способность проявлять доброту к себе в трудных ситуациях, и оно тесно...

Исторически аутизм и кататония рассматривались в рамках общего понимания шизофрении. Позднее было убедительно доказано, что аутизм можно четко отдифференцировать от шизофрении (см. Rutter, 1978), что привело к его включению в главу «Расстройства младенческого, детского и подросткового возраста» в третьем издании Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам (DSM-III; American Psychiatric Association, 1980). В частности, Рюттер показал, что эти два диагностических конструкта можно различить по возрасту начала и течению заболевания, помимо поведенческих характеристик. Кататонии же пришлось ждать еще 30 лет, прежде чем ее выделили из группы шизофрении, в основном из-за существенных различий в подходах к лечению (Fink et al., 2009). Это привело к ее включению в пятое издание Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам (DSM-5; American Psychiatric Association, 2013) и в одиннадцатое издание Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-11; World Health Organization, 2019). Тем не менее, ее статус как независимого диагностического конструкта продолжает обсуждаться (Solmi et al., 2018).

Несмотря на то, что в настоящее время аутизм, шизофрения и кататония считаются отдельными диагностическими категориями, поведенческая симптоматология, которая изначально объединяла эти три конструкта, демонстрирует значительное пересечение. Поскольку современная критериально-ориентированная нозология психических расстройств в первую очередь опирается на поведенческие симптомы, дифференциация между этими тремя диагностическими конструктами затруднена (Ghaziuddin & Ghaziuddin, 2020; Ghaziuddin et al., 2012; Van der Heijden et al., 2005; LugoMarin et al., 2018; Solmi et al., 2018). Однако истинная коморбидность также может встречаться у одного и того же человека, что заставило некоторых исследователей поднять вопрос о возможности общего этиологического основания для этих трех состояний (см., например, Shorter & Wachtel, 2013).

Психоз: Широкое диагностическое понятие

Психоз – это широкое диагностическое понятие, наиболее ярко иллюстрируемое шизофренией, тяжелым и сложным психическим расстройством, характеризующимся симптомами в трех доменах: позитивными симптомами (например, галлюцинации и бред), негативными симптомами (например, социальная изоляция и сниженная эмоциональная экспрессия) и когнитивными симптомами (например, нарушения исполнительных функций) (APA, 2013; McCutcheon et al., 2020). Шизофрения обычно начинается во взрослом возрасте, ее пожизненная распространенность составляет около 1%, и она ассоциируется со значительным бременем для систем здравоохранения и множеством неблагоприятных исходов как для самих больных, так и для их близких родственников (McCutcheon et al., 2020). В настоящее время шизофрения рассматривается не как «простое» расстройство нейроразвития, а скорее как возможное неблагоприятное следствие сложных взаимодействий между генетическими и средовыми факторами риска, хотя риск развития шизофрении может увеличиваться при наличии нарушенного нейроразвития (McCutcheon et al., 2020; Murray et al., 2017). Негативные и когнитивные симптомы вносят существенный вклад в долгосрочное бремя шизофрении (McCutcheon et al., 2020) и их трудно отличить от симптомов, например, аутизма (Marinopoulou et al., 2016; Ghaziuddin & Ghaziuddin, 2020; Kincaid et al., 2017).

Кататония: Психомоторный синдром

Кататония – это психомоторный синдром, впервые описанный в конце XIX века (Kahlbaum, 1874). В начале XX века кататония перестала быть отдельной диагностической сущностью и была включена в конструкт dementia praecox / шизофрения. После многих лет научных дебатов и публикации DSM-5 кататония вновь концептуализируется как отдельный диагноз, который может встречаться при различных психических и медицинских расстройствах или диагностироваться самостоятельно (APA, 2013). Диагностические критерии кататонии согласно DSM-5 включают три из двенадцати перечисленных симптомов, необходимых для определения клинической картины (APA, 2013). Двенадцать симптомов включают: постуральное замирание, манерность, каталепсию, ступор, ажитацию, восковую гибкость, мутизм, стереотипии, эхопраксию, эхолалию, гримасничанье и негативизм. Проявление некоторых из этих симптомов схоже с тем, что наблюдается при других психических состояниях, не в последнюю очередь при психотических состояниях и аутизме. Это пересечение, вероятно, является одной из причин недостаточной диагностики кататонии, особенно в психиатрических учреждениях (Breen & Hare, 2017; Van der Heijden et al., 2005; Ghaziuddin et al., 2012; Llesuy et al., 2018; Wilson et al., 2017).

Аутизм: Комплексное расстройство развития

Аутизм – это сложное расстройство развития, начинающееся в раннем детстве (Joon et al., 2021), характеризующееся дефицитом взаимного социального взаимодействия, ограниченным и/или повторяющимся поведением и сенсорной гипер-/гипореактивностью. В настоящее время, по оценкам, оно затрагивает примерно 1–1.5% населения (Zeidan et al., 2022) и встречается как у взрослых, так и у детей и подростков (Brugha et al., 2011). Конструкт аутизма постепенно расширялся, превратившись в современное определение «расстройства аутистического спектра» в DSM-5 (APA, 2013), объединив бывшие диагностические категории «аутизм», «синдром Аспергера» и «расстройство развития, первазивное, неуточненное». Многие клиницисты и ученые утверждают (см., например, Mottron, 2021), что нынешнее определение «расстройства аутистического спектра» смешивает аутизм с другими расстройствами нейроразвития и личностными вариантами.

Диагностические сложности и риски

Неправильная или пропущенная диагностика любого из трех состояний сопряжена со значительным риском для пациента. Смешивание психоза и/или кататонии с аутизмом может привести к задержке антипсихотического или антикататонического лечения, иногда на длительные периоды времени (Ghaziuddin et al., 2012). Особую опасность представляет смешивание кататонии с психозом, поскольку антипсихотическое лечение может усугубить симптомы кататонии (Da Costa et al., 2022; Lao et al., 2020; Virolle et al., 2023).

Различные виды стереотипного поведения часто наблюдаются при аутизме и рассматриваются в рамках этого конструкта (Wilson et al., 2017). Одной из проблем при выявлении основных психотических явлений у пациентов с кататонией является частое наличие необычного поведения, которое может быть ошибочно принято за психотические симптомы. Поведение, такое как продолжительный и неконтролируемый смех или плач, употребление в пищу фекалий (Varadarajulu & Mahgoub, 2021), недержание (Carroll et al., 2022) и отсутствие инсайта, несмотря на тяжелое медицинское состояние (Zick & Wichser, 2023), сообщалось при кататонии и может быть ошибочно принято за психоз.

По сравнению с общей популяцией, люди с аутизмом подвержены более высокому риску развития психоза, а также кататонии, а люди с психотическими расстройствами также подвержены более высокому риску развития кататонии (Ribolsi et al., 2022; Solmi et al., 2018).

Цели и методы исследования

Целью данного скринингового обзора является изучение существующей литературы, описывающей случаи одновременного присутствия аутизма, психоза и кататонии, для выявления:

- (1) Диагностических методов, используемых для каждого конструкта.

- (2) Пересекающихся и отличительных симптомов в их отношении к одному или нескольким конструктам.

- (3) Клинических последствий полученных данных с точки зрения решений о лечении, исходов и прогноза.

Методы

Настоящий скрининговый обзор проводился с использованием руководящих принципов «Предпочтительные элементы отчетности для систематических обзоров и метаанализов» с расширением для скрининговых обзоров (PRISMAScR; Tricco et al., 2018).

Критерии отбора

Ключевые поисковые термины были выбраны для охвата диагностических конструктов аутизма, психоза и кататонии соответственно. Для целей данного обзора «психоз» включал широкий спектр диагностических обозначений (например, шизофрения, психоз НОС, шизоаффективный синдром), однако «психотические симптомы» сами по себе были исключены из-за неясности этого термина. Были включены публикации с участниками любого возраста и независимо от уровня когнитивных способностей. Поскольку основным понятием, представляющим интерес в данном обзоре, было одновременное присутствие аутизма, психоза и кататонии, важными элементами были методы диагностики, обоснование дифференциально-диагностических соображений и, по возможности, исходы. Были исключены все публикации на языках, отличных от английского, французского, хинди, немецкого, русского или шведского, из-за ограниченной доступности медицинского персонала, владеющего указанными языками.

Источники информации и стратегия поиска

Поиск по базам данных проводился первым и вторым авторами в консультации с библиотекарем (HS). После обширных тестовых поисков и корректировок поисковой стратегии первый поиск был проведен 13 августа 2024 года. Были исследованы следующие базы данных: PubMed, Scopus, Cinahl и Psycinfo. Для всех баз данных использовались одинаковые поисковые блоки (N = 3; содержащие ключевые слова для аутизма, психоза и кататонии соответственно). Все три поисковых блока (AND – условие) требовались в заголовке, аннотации или ключевых словах.

Первый поиск дал 352 публикации после удаления дубликатов (n = 552 до удаления дубликатов). Заголовки, аннотации и ключевые слова из 352 публикаций были просмотрены на предмет дополнительных поисковых терминов JN и EZ. Этот скрининг привел к идентификации 1 дополнительного ключевого слова для аутизма, 1 дополнительного ключевого слова для психоза и 20 дополнительных ключевых слов для кататонии. Финальный поиск, включающий добавленные ключевые слова, был проведен 24 октября 2024 года. См. Таблицу 1 для используемых ключевых слов. Полный финальный поиск доступен в полном объеме в качестве дополнительной информации (Дополнительные таблицы 1–4).

Таблица 1. Используемые поисковые термины

Критерии включения

Для включения в обзор публикации должны были:

- 1. Включать все три диагностических конструкта (аутизм, психоз, как определено для целей данного исследования, и кататония).

- 2. Явно обсуждать ассоциации между кататонией и по крайней мере одним из двух других диагностических конструктов (психоз или аутизм).

- 3. Быть написанными на английском, французском, немецком, русском, шведском или хинди, из-за доступа авторов к обученным специалистам, владеющим этими языками.

- 4. Быть базами данных (например, оригинальные исследования с использованием данных пациентов).

Критерии исключения

Все обзорные статьи, комментарии, редакционные статьи или теоретические описания были исключены.

Отбор источников доказательств

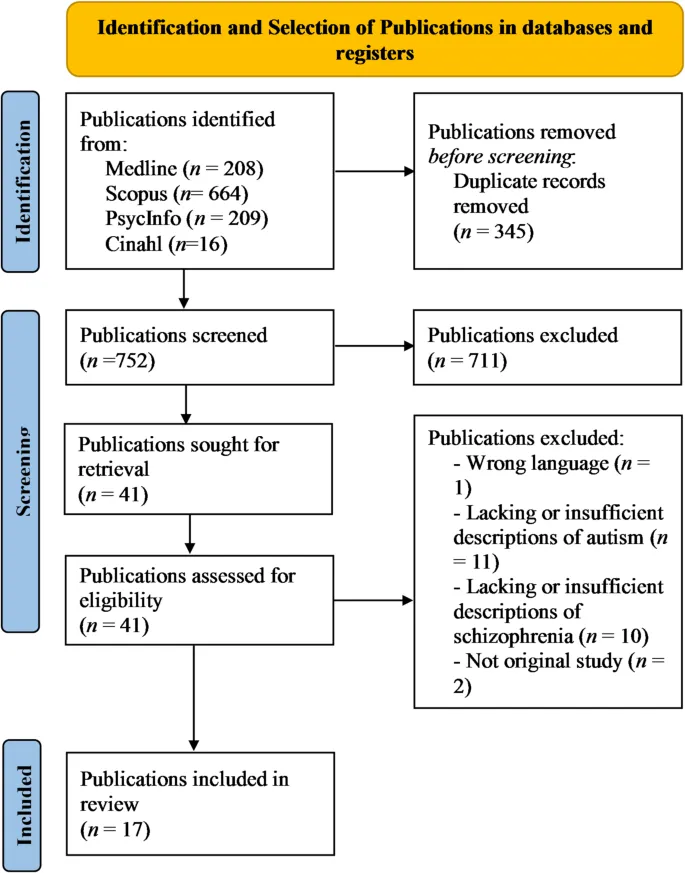

Как представлено на блок-схеме (Рис. 1), финальный поиск дал 752 статьи (1097 до удаления дубликатов). Все статьи были импортированы в Rayyan (Ouzzani et al., 2016), онлайн-ресурс для проведения обзоров. Затем screening заголовков и аннотаций проводился независимо JN и EZ, которые были слепы к решениям друг друга во время процесса скрининга. После завершения скрининга результаты были раскрыты, и различия во мнениях были урегулированы путем обсуждения со всеми авторами. Процесс привел к включению 41 статьи после исключения 711 статей.

Рис. 1. Стратегия поиска и процесс отбора

Оставшиеся статьи затем оценивались (полный текст) на соответствие критериям, с использованием заявленных критериев включения и исключения для данного скринингового обзора для дальнейшего исключения несоответствующих статей. Статьи на немецком (n = 3) и французском (n = 2) языках были переведены психологами, свободно владеющими соответствующими языками (EZ для французского и JN для немецкого). Статьи на русском языке (n = 3) были машинно переведены, и машинные переводы были пересмотрены психиатром, свободно владеющим русским языком (EL). Из 41 оставшейся публикации 11 были исключены, потому что они не включали аутизм; содержали недостаточное описание (например, диагноз упоминался только в разделе фона) или описание участников не соответствовало полным диагностическим критериям; 10 были исключены, потому что они не включали или содержали недостаточное описание психоза (например, диагноз упоминался только в разделе фона); 2 были исключены, потому что они не были оригинальными исследованиями с использованием данных пациентов (хотя это не было четко указано в аннотации); и 1 была исключена, потому что она была опубликована на польском языке (хотя аннотация была на английском). Таким образом, в общей сложности 17 статей соответствовали критериям включения для обзора.

Мы обновили поиск 24 апреля 2025 года и нашли 22 дополнительные статьи, опубликованные после финального поиска 24 октября 2024 года. Все дополнительные статьи были исключены после скрининга заголовков и аннотаций, проведенного индивидуально JN и EZ с полным согласием.

Качественный анализ

Качественный анализ для описания тем в содержании публикаций проводился с использованием индуктивного качественного контент-анализа (QCA), используя поэтапный процесс, описанный Elo и Kyngäs (2008). QCA – это метод, используемый для анализа и интерпретации содержания текста с целью выявления категорий, тем или паттернов в конкретном тексте (Zhang & Wildemuth, 2017). Из-за характера данного исследования (скрининговый обзор) и поскольку целью было описание тем, включенных в статьи, «параграф» был выбран в качестве единицы анализа. JN и EZ провели открытое кодирование (шаг 1) одной публикации отдельно и обсудили свои соответствующие открытые коды. JN провел открытое кодирование оставшихся 16 публикаций, перенес коды на листы кодирования (шаг 2) и выполнил первоначальное группирование кодов (шаг 3). Затем JN и EZ совместно провели категоризацию (шаг 4) и абстракцию (шаг 5). В попытке минимизировать предвзятость качественный анализ проводился до извлечения и составления данных из включенных статей.

Предметы данных и процесс составления данных

Первый, второй и последний авторы (JN, EZ и NG) обсудили и приняли решение о категориях для извлечения данных, разработали таблицу извлечения данных и совместно извлекли данные из одной публикации. Затем первый автор (JN) использовал таблицу для извлечения данных из 13 публикаций, а второй автор (EZ) использовал таблицу для извлечения данных из оставшихся 4 публикаций. (JN) и (EZ) просмотрели извлеченные данные, и любые разногласия были разрешены путем обсуждения. Впечатления рецензентов о задержках или пропущенных диагнозах кататонии в отчетах о случаях или сериях случаев кодировались, если как минимум три критерия DSM-5 или ICD-11 для кататонии были описаны в случаях, но первоначально были отнесены к другому диагнозу.

Результаты

Объем, охват и диагностическая достоверность

Таблица 2. Суммирует тип публикации, популяцию/выборку, цели, используемые диагностические методы и подходы, используемые авторами соответствующих статей для дифференциации и подтверждения диагнозов аутизма, психоза и кататонии. Среди включенных статей (n = 17) 8 были отчетами о случаях, 3 – сериями случаев, 4 – кросс-секционными исследованиями и 2 – ретроспективными обзорами историй болезни. Отчеты о случаях и серии случаев включали продольные данные для в общей сложности 19 отдельных случаев. Годы публикаций варьировались от 1980 до 2024 года. Из 17 статей 2 описывали диагностические методы для психоза, 5 – для аутизма и 14 – для кататонии. Только одна публикация описывала метод диагностики для всех трех состояний. Почти половина статей (n = 8) не дифференцировали или не сообщали о своем подходе к дифференциации трех диагностических конструктов, 5 сообщали о дифференциации состояний через наблюдение определенных симптомов, 4 статьи сообщали о дифференциации аутизма от кататонии или психоза через усугубление симптомов или функциональный уровень, а 1 статья сообщала о дифференциации психоза от кататонии через реакцию на фармакологические пробы.

Таблица 2. Обзор включенных публикаций, используемые диагностические методы и подходы к различению аутизма, психоза и кататонии

Качественный контент-анализ: Темы в текущей литературе, касающейся коморбидности аутизма, психоза и кататонии

Включенные статьи, проведенный на уровне параграфов QCA, выявил в общей сложности 186 различных кодов, которые были распределены по 17 категориям. Затем категории были абстрагированы в 4 основные темы, которые включали «кататония как общий фактор», «течение заболевания при кататонии», «лечение» и «этиологические гипотезы» (подробности см. в Дополнительной таблице 5).

Тема 1: Кататония как общий фактор

Наиболее частой темой, выявленной в отобранных публикациях, была «Кататония как общий фактор». В рамках этой темы возникли описания феноменологического пересечения в различных сочетаниях аутизма, кататонии и психоза, где кататония описывалась как вероятная или возможная точка пересечения. Эта тема включала 5 категорий: (1) Аутизм, кататония и психоз, (2) Кататония и аутизм, (3) Кататония и психоз, (4) Коморбидность и дифференциальная диагностика, и (5) Важность распознавания кататонии. «Аутизм, кататония и психоз» включали описания трудностей с определением диагностических границ, когда подозревалось наличие всех трех состояний. «Кататония и аутизм» включали гипотезы о том, что определенные типы проявлений кататонии (например, возбужденно-ажитационный подтип кататонии или самоповреждение) чаще встречаются при наличии аутизма, а также обсуждение сходства симптомов между кататонией и аутизмом. «Кататония и психоз» включали утверждения о том, что психотические симптомы часто появляются одновременно с кататоническими симптомами или что кататонические симптомы очень распространены при детской шизофрении, и описывали трудности в дифференциации психоза и кататонии. «Коморбидность и дифференциальная диагностика» включали описания кататонии как синдрома, коморбидного с другими синдромами, и что для описания клинической картины требуется более одного диагноза. «Важность распознавания кататонии» включала утверждения о клинической важности выявления и управления кататонией и кататоническими симптомами, особенно в сложных случаях.

Тема 2: Течение заболевания при кататонии

Второй по частоте темой было «Течение заболевания при кататонии», включая описания предполагаемых стадий кататонии или кататонических симптомов. Эта тема включала 4 категории: (1) Начало кататонии, (2) Задержка диагностики кататонии при аутизме, (3) Течение заболевания и (4) Исходы кататонии. «Начало кататонии» включало описания постепенного или внезапного/драматического (то одно, то другое) начала кататонии в различных случаях или группах. «Задержка диагностики кататонии при аутизме» включала диагностическое затмение, когда аутизм затмевает кататонию, вызывая задержки в диагностике и последующем лечении. «Течение заболевания» включало описания того, как проявления симптомов развивались/смещались в ходе заболевания, часто с усугублением кататонических симптомов. «Исходы кататонии» включали описания исходов расстройства.

Тема 3: Лечение

Третьей по частоте темой было «Лечение», которое включало описания применяемого лечения, эффектов данного лечения, гипотез относительно возможных новых методов лечения и необходимости дальнейших исследований, связанных с лечением. Эта тема включала 6 категорий: (1) Лечение антипсихотиками, (2) Лечение бензодиазепинами, (3) Лечение антидепрессантами и/или стабилизаторами настроения, (4) Лечение электросудорожной терапией (ЭСТ), (5) Лечение комбинациями двух или более классов препаратов, и (6) Экспериментальное лечение. «Лечение антипсихотиками» включало предполагаемое отсутствие эффекта, усугубление кататонических симптомов после введения или увеличения дозы антипсихотиков, а также положительное влияние на психотические и кататонические симптомы. «Лечение бензодиазепинами» включало предполагаемую реакцию на лечение лоразепамом с различной степенью эффекта. «Лечение антидепрессантами и/или стабилизаторами настроения» включало различную степень улучшения после введения нортриптилина, флуоксетина или лития. «Лечение электросудорожной терапией (ЭСТ)» включало убедительные ответы на лечение, выявленные при ЭСТ, и заявления о необходимости приоритетного применения ЭСТ при лечении кататонии. «Лечение комбинациями двух или более классов препаратов» включало описания лечения различными комбинациями антипсихотиков, лоразепама, трициклических антидепрессантов (ТЦА) и лития, с неясными реакциями, описанными для всех сообщенных комбинаций, независимо от порядка введения препаратов. «Экспериментальное лечение» включало попытку применения прикладного анализа поведения (ABA), который не дал эффективного лечебного эффекта, и предложения о других фармакологических методах лечения кататонических симптомов (амантадин или мемантин для глутаматергического действия; и методы лечения, направленные на нормализацию плазменного и тромбоцитарного количества).

Тема 4: Этиологические гипотезы

Заключительной и наименее распространенной темой были «Этиологические гипотезы», включавшие 2 категории: (1) Генетические ассоциации и (2) Биомаркеры. «Генетические ассоциации» включали отсутствие данных о наследственности и возможные общие генетические варианты между кататонией и другими состояниями (например, трисомия 21, PKU, мутации SHANK3). «Биомаркеры» включали описания лабораторных данных, хотя ни одно из них не выявило специфических для кататонии результатов.

Атрибуция симптомов

В отношении атрибуции симптомов к конкретному диагностическому конструкту 3 (18%) статьи включали атрибуцию симптомов к аутизму, 6 (35%) – к психозу и 11 (65%) – к кататонии. Таблица 3 представляет, какие симптомы были приписаны различным состояниям. Отстраненность, плохой зрительный контакт, стереотипное/повторяющееся поведение и, возможно, негативные психотические симптомы были приписаны всем трем состояниям по причинам, нечетко объясненным авторами. Ажитация, нарушения сна, снижение речи/мутизм и, возможно, идиосинкразическая или дезорганизованная речь были приписаны как психозу, так и кататонии. Низкая социальная отзывчивость и ригидность были приписаны исключительно аутизму. Галлюцинации, паранойя, бред, тревожность, самоповреждение и дезорганизованные мысли были приписаны исключительно психозу. Каталепсия, гримасничанье, смех, манерность, ригидность, вербигерация, восковая гибкость, ступор, негативизм, постуральное замирание и нарушение походки были приписаны исключительно кататонии.

Таблица 3. Атрибуция симптомов, описанная в публикациях, организованная по сходству

Пропущенная диагностика, ошибочная диагностика и задержка диагностики кататонии

Из 17 включенных статей 11 были отчетами о случаях и сериями случаев. Дополнительная таблица 6 представляет впечатления рецензентов о задержках или пропущенных диагнозах кататонии, проведенном лечении, возможных реакциях на антипсихотическое лечение и исходах, описанных в этих отчетах и сериях случаев. Задержки в диагностике кататонии, описанные в 5 статьях, были вызваны тем, что симптомы были отнесены к психозу в 2 статьях, вероятно (хотя и нечетко описано) отнесены к психозу в других 2 статьях, и вариативно отнесены к ОКР, СДВГ, биполярному расстройству и большому депрессивному расстройству в 1 статье. Описанные последствия задержек в диагностике/ошибочной диагностики во всех публикациях заключались во введении антипсихотиков, которые в этих случаях, как описано, усугубили или, возможно, усугубили состояние.

Ни один из включенных ретроспективных обзоров историй болезни и кросс-секционных исследований (6 из 17) не описал нежелательных реакций на антипсихотики. Из отчетов о случаях и серий случаев (11 из 17), описанных в предыдущем параграфе, пять содержали описания нежелательных реакций или потенциально нежелательных реакций на антипсихотики, а шесть – нет. Описания нежелательных реакций на антипсихотики включали сохранение или усугубление кататонических симптомов (мутизм, негативизм, каталепсия, ажитация, плохой зрительный контакт/взгляд в пустоту, хождение взад-вперед, подсознательные звуки, неподвижность/ступор, сиалорея) и появление ряда новых психиатрических симптомов (каталепсия, взгляд в пустоту/плохой зрительный контакт, лабильность настроения, суицидальность, неподвижность/ступор, экстрапирамидные побочные эффекты, мутизм, негативизм, «судорожный инцидент»).

При рассмотрении по случаям, тринадцать из девятнадцати отдельных случаев, описанных в отчетах и сериях случаев, включали описания исходов. Семь показали убедительное улучшение, а шесть – умеренное улучшение или отсутствие улучшения. Подробности см. в Дополнительной таблице 6.

Обсуждение

Данный скрининговый обзор анализирует существующую литературу, описывающую коморбидность аутизма, психоза и кататонии. Его основные выводы включают, во-первых, то, что в то время как 752 публикации содержали три ключевых слова (аутизм, кататония и психоз), только 17 публикаций состояли из баз данных, посвященных коморбидности всех трех расстройств. Во-вторых, большинство из них было опубликовано после DSM-5. В-третьих, среди этих публикаций наиболее распространенным фактором, идентифицированным в 38% кодировочных терминов, использованных в нашем анализе литературы, была коморбидность с кататонией (Таблица 2). В-четвертых, большинство исследований не описали, как три диагностических конструкта дифференцировались друг от друга (Таблица 2). В-пятых, симптомы были несколько произвольно приписаны одному конструкту вместо другого; например, без признания пересечения или разъяснения различия, «повторяющееся поведение» было приписано аутизму, в то время как стереотипное поведение было приписано как психозу, так и кататонии (Таблица 3). Наконец, исходы лечения были недостаточно представлены. Например, часто было трудно определить, какое средство или вмешательство было ответственно за сообщаемое улучшение (подробности см. в Дополнительной таблице 6).

В отношении типа публикаций большинство статей (65%) были отчетами о случаях или короткими сериями случаев. Только четыре (24%) статьи использовали структурированные методы оценки для диагностики аутизма; двое из этих четырех диагностировали аутизм после начала кататонии/психоза, а двое диагностировали аутизм до начала. Одиннадцать (65%) статей сообщили об использовании структурированных оценок для кататонии; однако только две (12%) сообщили об использовании структурированных оценок для психоза. Следовательно, оценка психоза заметно и последовательно характеризовалась отсутствием объективных критериев, и этот термин часто использовался без четко сформулированного обоснования. Более того, было неясно, были ли симптомы, обозначенные как «психоз», транзиторными, возникающими только во время кататонии, или же это были самостоятельные симптомы. Аналогично, было неясно, совпадала ли метка «психоз» с измененным сознанием у пациентов с кататонией, что является известной особенностью расстройства (Oldham & Lee, 2015). Несколько идентичных симптомов, таких как повторяющееся поведение, были приписаны всем трем состояниям (аутизм, психоз, кататония); это также относилось к другим пересекающимся описательным терминам, таким как эмоциональная отстраненность, эмоциональная притупленность и негативные симптомы, которые, казалось, произвольно приписывались к одному или другому диагностическому домену. В большинстве статей клиническая картина концептуализировалась как смешанные состояния кататонии и психоза у лиц с аутизмом, и в некоторых случаях применялось лечение комбинацией антипсихотиков, бензодиазепинов и ЭСТ. Отсутствие диагностической ясности в существующей литературе подчеркивает необходимость структурированных оценок и четкой методологии для улучшения как надежности, так и достоверности при маркировке этих состояний или доменов симптомов. Более структурированный подход к психиатрической оценке и диагностике предлагается десятилетиями (например, Spitzer, 1983); однако он был заметно отсутствующим во включенных публикациях.

В отношении исходов, несколько кросс-секционных исследований сообщили о плохих исходах, и примерно половина единичных случаев и серий случаев сообщили о возвращении к базовому функционированию после лечения. Временной интервал улучшения обычно не был четко указан, что значительно ограничивает интерпретацию результатов. Убедительное улучшение сообщалось только тогда, когда антикататонический препарат сочетался с антипсихотическим препаратом. Однако вероятный эффект только бензодиазепина или только антипсихотика не мог быть установлен из включенных статей. Это подчеркивает ранее сообщаемое отсутствие клинических испытаний, включающих лечение кататонии (Weleff et al., 2023), и предполагает, что дефицит доказательного лечения критичен при столкновении с этой сложной группой пациентов. Основываясь на полученных данных, мы предполагаем, что клиницисты могут рассмотреть возможность начала лечения с препаратом с меньшим потенциалом ухудшения, за которым следует второй препарат только при наличии существенных доказательств отсутствия улучшения. В то время как переменный исход может быть ожидаемым, из-за риска злокачественного нейролептического синдрома (ЗНС), который не обсуждался ни в одной из рассмотренных статей, начало с осторожной пробы бензодиазепина может быть предпочтительным вариантом, а антипсихотик следует добавлять только при наличии явных доказательств стойкого психоза, несмотря на существенное улучшение симптомов кататонии.

Качественный анализ публикаций в значительной степени отражал наши количественные результаты, предполагая, что неоднозначности или неопределенности относительно дифференциально-диагностических соображений, лечения, течения заболевания и этиологии в этих сложных случаях являются предметом беспокойства для клиницистов.

Ограничения

Существует несколько ограничений в дизайне данного скринингового обзора и во включенных публикациях. Конструкт «психоз» включал все возможные варианты «психоза», например, шизофрению, шизоаффективное расстройство и аффективные психозы. Это широкое определение психоза могло исказить наши результаты. Кроме того, определение аутизма различалось между публикациями (от до-DSM-III определений до критериев DSM-5). В дальнейшем, исключительная связь между шизофренией и кататонией до публикации DSM-5 затемняет результаты, опубликованные до 2013 года. Наши критерии включения и широта используемых ключевых слов были выбраны из-за скудности доступных публикаций для данного скринингового обзора. Следовательно, достоверность критериев, использованных в этих существующих статьях, является основным ограничением данного скринингового обзора – хотя это также подчеркивает существующие диагностические неоднозначности. Кроме того, можно было включить только 17 статей, что могло повлиять на глубину данного скринингового обзора.

Выводы и направления будущих исследований

В заключение, данный скрининговый обзор, посвященный коморбидности аутизма, психоза и кататонии, выявляет серьезные проблемы в оценке и диагностике этой коморбидности, что приводит к задержкам в лечении и, возможно, к негативному влиянию на исходы. Мы предлагаем, чтобы в качестве минимального стандарта исследователи учитывали указание используемых диагностических критериев, основываясь на DSM или МКБ, и использовали комплексное клиническое интервью в обычной клинической практике. Однако стандартизированные психиатрические интервью могут использоваться в исследовательских условиях, где имеется возможность для большей строгости [такие как Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia, Present and Lifetime version (KSADS-PL; Kaufman et al., 1997) или Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS; Kay et al., 1987)]. Примечательно, что только две из включенных статей в данном скрининговом обзоре использовали эти стратегии. Хотя эти предложенные методы имеют потенциал для улучшения диагностической точности и улучшения клинических решений, клиническое применение этих методов остается систематически не оцененным. Тем не менее, существует явная потребность в крупномасштабных исследованиях пациентов со смешанной картиной аутизма, психоза и кататонии, использующих четко определенные диагностические методы для всех трех расстройств, что также позволит разработать алгоритмы лечения, основанные на доказательствах.