Интересное сегодня

Физиологическая оценка психологического потока с помощью нос...

Введение Поток, или оптимальный опыт, означает, что человек полностью поглощен тем, что он делает, и...

Первый продажный шедевр ИИ: Искусство Ai-Da

Введение В ноябре 2024 года мир искусства стал свидетелем исторического события, когда Ai-Da, первый...

Exploring Fear Responses Linked to Bodily Illusions and Thre...

Введение в роль телесных иллюзий в восприятии страха Все живые организмы, включая людей, должны гибк...

Уязвимость к дезинформации: кого затрагивает больше всего?

Введение В глобальном исследовании, проведенном на более чем 66,000 участников, были выявлены группы...

Эффективные стратегии обучения двигательной активности для д...

Введение Двигательные навыки включают широкий спектр способностей, от простых движений, таких как за...

Как ваше лицо может стать новым жизненным показателем?

Введение Недавно исследование, опубликованное в журнале The Lancet Digital Health, представил...

Роль эмоционального осознания в оценочных суждениях: доказательства алекситимии

Оценочные суждения подразумевают положительное или отрицательное отношение. Но существуют разные способы, с помощью которых что-то может быть положительным или отрицательным. Как мы их различаем? Согласно оценочному сентиментализму, разные оценки (например, опасность против оскорбительности) основаны на разных эмоциях (например, страх против гнева). Если это так, дифференциация оценок требует эмоционального осознания. Здесь мы проверяем эту гипотезу, рассматривая алекситимию — дефицит эмоционального осознания, состоящий из проблем с идентификацией, описанием и осмыслением эмоций.

Введение в проблему дифференциации оценок

Оценочные суждения не просто описывают, но и оценивают свои цели как хорошие или плохие разными способами. Например, «опасный», «оскорбительный» или «мерзкий» (в отличие от «12 футов высотой», «опоздавший на 1 час» или «разложившийся») подразумевают отрицательное отношение. Но каждый из них представляет собой разный вид отрицательного отношения: быть опасным — не то же самое, что быть оскорбительным, и не то же самое, что быть мерзким. Вынесение оценочных суждений требует различения между разными способами, с помощью которых что-то может быть хорошим или плохим. Другими словами, оценочное суждение требует дифференциации оценок.

Кто-то, кто путает красоту и мораль, не стал бы великим художественным критиком, а кто-то, кто путает оскорбление и опасность, не стал бы великим моральным судьей.

На сегодняшний день мало исследований изучали дифференциацию оценок. Как мы отличаем, например, оскорбительность от опасности? Чтобы ответить на этот вопрос, мы можем рассмотреть две разные теории о природе оценочного суждения: сентиментализм и рационализм.

Теоретические основы: Сентиментализм против Рационализма

Согласно сентиментализму, оценочные суждения основаны на эмоциях. Некоторые сентименталисты утверждают, что оценочные суждения содержат или выражают эмоции, и, таким образом, вынесение оценочного суждения равносильно наличию эмоции или чувства к тому, что оценивается. Другие утверждают, что оценочные суждения merely относятся к эмоциональным реакциям, которые были бы оправданы, но мы не обязательно испытываем их при вынесении суждения. Несмотря на разногласия, все сентименталисты защищают ту идею, что оценочные суждения в конечном счете зависят от эмоциональной чувствительности людей — либо потому, что оценочные суждения требуют наличия эмоции к тому, что оценивается, либо потому, что они требуют знания того, какие эмоции оправданы тем, что оценивается.

Особое значение для наших целей имеет оценочный сентиментализм, который постулирует, что каждая эмоция лежит в основе different типа оценки. Например, что-то является оскорбительным, если оно вызывает или оправдывает гнев, а что-то является опасным, если оно вызывает или оправдывает страх. Если это так, чтобы отличить оскорбительность от опасности, нам нужно отличить гнев от страха. Таким образом, дифференциация оценок требует эмоционального осознания, то есть способности распознавать эмоции в себе и других.

В противовес сентименталистскому взгляду, некоторые утверждают, что оценочное суждение — это вопрос бесстрастного рассуждения. Согласно оценочному рационализму, оценочные суждения основаны на объективных характеристиках вещей, которые мы оцениваем. Таким образом, является ли что-то оскорбительным или опасным, зависит от его particular характеристик, а не от наших эмоций по отношению к нему. Согласно рационализму, что-то является оскорбительным, если оно нарушает социальное правило, и что-то является опасным, если оно имеет потенциал причинить вред. Эмоции нигде не фигурируют в этих определениях. Таким образом, дифференциация оценок не требует эмоционального осознания. Вместо этого она требует рассуждений от неэмоциональных фактов к выводам об их оценочном значении.

Предыдущие исследования эмоций и оценочных суждений

Большая часть работ об эмоциях и оценочных суждениях была сосредоточена на одном particular типе суждения: моральном суждении. Многочисленные исследования указывают на то, что экспериментально вызванные эмоции, эмоции как черта личности и эмоциональные нарушения влияют на суждения участников о моральной неправильности или приемлемости.

За пределами моральной области множество исследований сообщали о эффектах соответствия настроения на оценочное суждение. То есть о тенденции выносить оценочные суждения, которые согласуются с положительным или отрицательным эмоциональным состоянием человека. Эти исследования показывают, что люди, находящиеся в хорошем настроении, склонны выносить более положительные суждения об объектах или лицах, в то время как люди в плохом настроении склонны быть более негативными в своих оценках.

Предыдущие работы об эмоциях и моральном суждении и эффекты соответствия настроения предполагают, что оценочные суждения основаны на эмоциях, как постулирует оценочный сентиментализм. Большинство этих исследований не проверяли, влияют ли разные эмоции на разные типы оценочных суждений. Однако есть несколько исключений из этого правила.

Настоящее исследование: Алекситимия как ключевой фактор

Чтобы изучить влияние эмоционального осознания на дифференциацию оценок, мы рассмотрим индивидуальные различия в алекситимии. Слово «алекситимия» этимологически означает «нет слов для эмоций». В современных исследованиях алекситимия понимается как кластер дефицитов в эмоциональном осознании, включая трудности с идентификацией, описанием и осмыслением эмоций. Каждое из этих трех измерений измеряется подшкалой 20-пунктной Торонтской шкалы алекситимии, которая является наиболее широко используемым измерением алекситимии и эмоционального осознания в целом.

Существуют противоречивые данные о том, есть ли у лиц с высокой алекситимией нарушенное эмоциональное переживание. Однако для наших целей здесь важно эмоциональное осознание, независимо от того, сохранено ли эмоциональное переживание или нет. Помните, что не каждый сентименталистский взгляд связан с утверждением, что вынесение оценочного суждения требует наличия эмоции в момент суждения, но все они разделяют идею, что дифференциация оценок требует эмоционального осознания.

Лица с высокой алекситимией имеют проблемы с идентификацией эмоций в себе и других. Хотя они могут distinguish между положительными и отрицательными чувствами, у них есть проблемы с проведением более тонких различий между эмоциями. Если, как утверждает оценочный сентиментализм, разные эмоции лежат в основе different типов оценки, то лица с высокой алекситимией должны не только иметь проблемы с различением эмоций, но и иметь проблемы с различением оценок. Это мотивирует нашу основную гипотезу:

Гипотеза 1 (H1): Более высокая алекситимия связана с более низкой дифференциацией оценок.

Важно отметить, что H1 плохо согласуется с оценочным рационализмом. Рационализм совместим с тем, что individuals иногда используют свои эмоции как input для вынесения оценочных суждений, но он отрицает, что эмоции (или соображения об эмоциях) требуются для оценочного суждения. Лица с высокой алекситимией не могут идентифицировать свои эмоции, но они могут выносить оценочные суждения на основе неэмоциональных источников информации. Таким образом, если рационализм верен, более высокая алекситимия не должна влиять на дифференциацию оценок.

Методология исследования 1

Для проверки H1 в исследовании 1 регистрировались оценки участников серии аффективных картинок, а также их уровни алекситимии. Поскольку мы также хотели подтвердить общепринятый взгляд, что высокая алекситимия связана с низкой дифференциацией эмоций, мы зарегистрировали уровни алекситимии другой группы участников и их эмоциональные реакции на те же картинки. Мы рассматриваем четыре эмоции (страх, гнев, отвращение, печаль) и связанные с ними оценки (опасность, оскорбление, мерзость, потеря).

Участники были представлены с серией из 12 картинок из Ненцкой системы аффективных картинок. Мы selected картинки, которые tend вызывать одну distinguishable эмоцию. В частности, 3 картинки страха (например, змея), 3 картинки гнева (например, сцена насилия), 3 картинки отвращения (например, грязный холодильник) и 3 картинки печали (например, автомобильная авария).

Участники были randomly assigned в одну из двух групп (Эмоция, Оценка). Участники в группе Эмоция оценивали, в какой степени каждая из 12 картинок заставляла их чувствовать (1) «Страх», (2) «Гнев», (3) «Брезгливость» и/или (4) «Грусть» по шкалам от 0 («Совсем нет») до 100 («Чрезвычайно»). Участники в группе Оценка оценивали, в какой степени они оценивают то, что видели на картинках, как (1) «Опасное», (2) «Оскорбительное», (3) «Мерзкое» и/или (4) «Безвозвратная потеря» по шкалам от 0 («Совсем нет») до 100 («Чрезвычайно»).

Результаты исследования 1

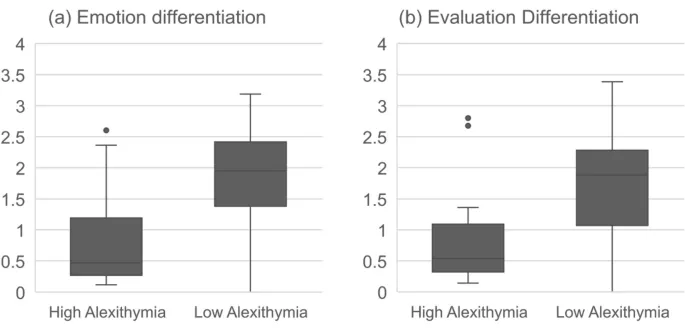

Результаты показали, что более высокие общие баллы по Торонтской шкале алекситимии были значимо correlated с более низкой дифференциацией эмоций и более низкой дифференциацией оценок. Анализ подшкал алекситимии показал, что трудности с идентификацией чувств и внешне-ориентированное мышление были значимо correlated с более низкой дифференциацией оценок. Эти результаты предоставляют первоначальную поддержку H1.

Исследование 2: Углубленный анализ с контролем переменных

Исследование 2 было designed для replication эффекта алекситимии на дифференциацию оценок после контроля индивидуальных различий в attentional импульсивности и reflective рассуждении. Мы также исследовали независимый вклад reasoning в дифференциацию оценок (H2).

Участники выполнили те же задания, что и в исследовании 1 (только группа оценок), а также заполнили шкалу алекситимии TAS-20, шкалу импульсивности Барратта (для измерения attentional импульсивности) и тест когнитивной рефлексии (CRT) для измерения reflective рассуждения.

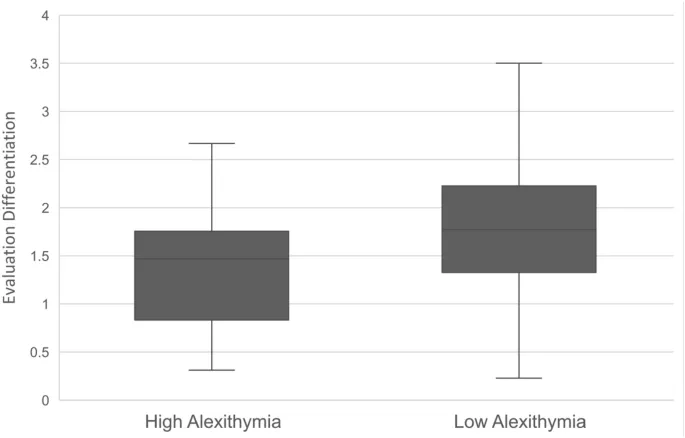

Результаты показали, что алекситимия оставалась значимым предиктором дифференциации оценок даже после контроля импульсивности и рассуждения. Более того, reflective рассуждение также вносило независимый вклад в дифференциацию оценок, поддерживая H2.

Обсуждение результатов и выводы

Оценочный сентиментализм утверждает, что оценочные суждения основаны на эмоциях, и разные эмоции лежат в основе different типов оценки. Из этого следует, что люди, которые менее skilled в различении эмоций, также должны иметь проблемы с различением оценок. Мы подтвердили это предсказание в двух исследованиях, используя алекситимию как меру эмоционального осознания.

Исследование 1 показало, что высокая алекситимия связана не только с низкой дифференциацией эмоций, но и с низкой дифференциацией оценок. Исследование 2 replicated этот эффект после контроля индивидуальных различий в attentional импульсивности и reflective рассуждении и found, что рассуждение вносит независимый вклад в дифференциацию оценок. В целом, наши результаты предполагают, что эмоциональное осознание играет irreducible роль в дифференциации оценок.

Чтобы определить, является ли что-то оскорбительным, опасным, мерзким или потерей, нам нужно различать между гневом, страхом, отвращением и печалью.

Это поддерживает сентименталистскую картину оценочного суждения. Наши результаты также подчеркивают важность как эмоциональных, так и когнитивных процессов в формировании наших оценочных суждений, открывая путь для future исследований взаимодействия между эмоцией и рассуждением.