Интересное сегодня

Разница между всю жизнь одинокими и состоящими в отношениях ...

ВведениеХотя быть замужем или в долгосрочных отношениях часто рассматривается как норма, все больше ...

Как управлять эмоциями: использование любопытства в общении

Введение На протяжении многих лет ко мне обращались клиенты с эмоциональными реакциями на провокацио...

Путь к трансформационному росту: самосознание, ответственнос...

В нашем стремлении к благополучию мы часто ищем как свободу — жить в соответствии с нашим истинным «...

Психологический стресс и здоровые привычки у людей, переживш...

Введение Данное исследование было направлено на изучение связи между психологическим стрессом и собл...

Новое исследование показывает, что разговоры матерей о мысля...

Новое исследование, проведенное учеными из UCL, показывает, что когда матери регулярно обсуждают мыс...

Синдром старшей дочери у взрослых: причины, симптомы и метод...

Что такое синдром старшей дочери Синдром старшей дочери описывает неофициальную роль, которую многие...

Перцептивные изменения после обучения произвольным связям между зрением и движениями рук

Данное исследование изучает перцептивные последствия обучения произвольным связям между визуальными стимулами и движениями рук. Участники дважды перемещали небольшой курсор невидимой рукой к большому визуальному целевому объекту, а затем оценивали либо относительное расстояние движений руки (Эксперимент 1), либо относительное количество точек, появившихся в двух последовательных целевых объектах (Эксперимент 2), используя метод двухвариантного принудительного выбора. Во время фазы обучения количество точек, появившихся в целевом объекте, коррелировало с расстоянием движения руки. В Эксперименте 1 мы обнаружили, что после того, как участников обучили ожидать много точек при больших движениях руки, они оценивали движения, сделанные к целям с большим количеством точек, как более длинные, чем те же движения, сделанные к целям с малым количеством точек. В Эксперименте 2 другая группа участников, получившая то же обучение, оценивала то же количество точек как меньшее, когда выполнялись более крупные, а не более мелкие движения руки. Когда большое количество точек было связано с меньшими движениями руки во время фазы обучения обоих экспериментов, значительных изменений в восприятии движений и визуальных стимулов не наблюдалось. Эти результаты предполагают, что изменения в восприятии телесных состояний и внешних объектов могут возникнуть, когда определенные характеристики тела сочетаются с определенными характеристиками окружающей среды. Они также указывают на то, что (де)интеграция мультимодальных перцептивных сигналов зависит не только от физической или статистической связи между этими сигналами, но и от того, на какой сигнал в данный момент обращено внимание.

Аннотация

Данное исследование изучает перцептивные последствия обучения произвольным связям между визуальными стимулами и движениями рук. Участники дважды перемещали небольшой курсор невидимой рукой к большому визуальному целевому объекту, а затем оценивали либо относительное расстояние движений руки (Эксперимент 1), либо относительное количество точек, появившихся в двух последовательных целевых объектах (Эксперимент 2), используя метод двухвариантного принудительного выбора. Во время фазы обучения количество точек, появившихся в целевом объекте, коррелировало с расстоянием движения руки. В Эксперименте 1 мы обнаружили, что после того, как участников обучили ожидать много точек при больших движениях руки, они оценивали движения, сделанные к целям с большим количеством точек, как более длинные, чем те же движения, сделанные к целям с малым количеством точек. В Эксперименте 2 другая группа участников, получившая то же обучение, оценивала то же количество точек как меньшее, когда выполнялись более крупные, а не более мелкие движения руки. Когда большое количество точек было связано с меньшими движениями руки во время фазы обучения обоих экспериментов, значительных изменений в восприятии движений и визуальных стимулов не наблюдалось. Эти результаты предполагают, что изменения в восприятии телесных состояний и внешних объектов могут возникнуть, когда определенные характеристики тела сочетаются с определенными характеристиками окружающей среды. Они также указывают на то, что (де)интеграция мультимодальных перцептивных сигналов зависит не только от физической или статистической связи между этими сигналами, но и от того, на какой сигнал в данный момент обращено внимание.

Введение

То, как наблюдатели воспринимают свое тело, зависит не только от ощущений изнутри тела (т. е. интероцепции), но и от информации из окружающей среды (т. е. экстероцепции). Например, при ношении призматических очков положение руки смещается в сторону того, где рука кажется находящейся. И наоборот, то, как мы воспринимаем окружающую среду, зависит от интероцептивных состояний наблюдателя. Воспринимаемая ориентация визуального стимула, например, смещается в сторону текущей ориентации тела, когда этот стимул оценивается относительно гравитации, а тело наклонено.

Такие межсенсорные смещения, вероятно, являются результатом интеграции мультимодальных сигналов, которая ограничена несколькими экспериментальными факторами. Важнейшим образом, величина интеграции определяется верой наблюдателя в то, что сигналы принадлежат одному и тому же объекту или событию, так называемое «предположение единства»: чем больше свидетельств указывает на то, что сигналы из разных чувств относятся к одному и тому же событию, тем сильнее их интеграция. Например, рассмотрим наблюдателя, которому предъявляются слуховые и визуальные сигналы, такие как короткие звуковые импульсы и вспышки света, представленные в разных пространственных положениях и в разное время. Когда его просят сообщить, исходят ли визуальные и слуховые стимулы из одного или разных пространственных положений, суждения наблюдателя, указывающие на одно и то же пространственное происхождение, уменьшаются, когда увеличивается пространственное или временное расхождение между визуальными и слуховыми стимулами. Одновременно влияние одного модальности на другую, например, смещение слухового восприятия (местоположения) визуальными сигналами, что указывает на аудиовизуальную интеграцию, уменьшается, когда пространственный или временной конфликт между зрением и слухом увеличивается.

Модели сенсорной интеграции предсказывают перцептивные изменения при расхождении мультимодальных сигналов. Например, если объект одновременно видится и захватывается рукой, воспринимаемый размер объекта обычно находится между визуальным и тактильным размерами. Таким образом, визуальное восприятие объекта смещается в сторону тактильного сигнала, и наоборот, тактильное восприятие смещается в сторону визуального сигнала. Однако межсенсорные расхождения иногда приводят к смещениям противоположного направления. Например, при просьбе локализовать слуховой стимул, сообщения участников о местоположении объекта смещаются от визуальных стимулов, представленных вблизи слухового стимула, когда они считают, что происхождение обоих типов стимулов не совпадает. Такая закономерность указывает на то, что сигналы не интегрируются.

Несколько исследований показали, что мультимодальные сигналы объединяются в восприятии, хотя они относятся к пространственно четко разделенным объектам и событиям. Например, в задаче виртуального захвата мы предъявляли наблюдателю визуальный объект в фронтальной плоскости и просили его охватить этот объект парой визуальных курсоров, управляемых рукой. Затем мы измерили воспринимаемый визуальный размер объекта и ощущаемую позу пальцев (т. е. раскрытие руки). Типичным результатом в этом парадигме является то, что воспринимаемое раскрытие руки смещается под влиянием размера объекта, и наоборот, воспринимаемый размер объекта смещается под влиянием фактического раскрытия руки (хотя и в меньшей степени), когда существует пространственное расхождение между раскрытием руки и размером объекта. Эти наблюдения предполагают, что строгое «единство объекта» не является обязательным условием для мультисенсорной интеграции, а вместо этого достаточно некоторого вида корреляции или пространственно-временного соответствия.

В целом, имеются данные о различных возможных изменениях в восприятии тел наблюдателей и их окружения при межсенсорном расхождении. Это расхождение между модальностями может быть вызвано только при наличии определенного соответствия или отображения между ними. В данном исследовании мы задались вопросом, возможно ли выучить два произвольных отображения между зрением и движениями рук во время виртуального взаимодействия с удаленным объектом, и может ли это вызвать изменения в восприятии движений рук и внешнего объекта при введении межсенсорного расхождения. Предыдущие исследования уже продемонстрировали, что сенсорные сигналы из разных модальностей могут быть произвольно сопряжены. Настоящее исследование расширяет область этих исследований на ситуации, когда мультимодальные сигналы имеют явно различное происхождение (т. е. относятся к пространственно разделенным объектам).

Этот довольно специфический мультисенсорный вопрос также может быть информативным для других направлений исследований. Например, несколько наблюдений указывали на влияние тела наблюдателя и его действий на восприятие внешних объектов. Холмы оценивались как более крутые при ношении тяжелого рюкзака, игроки в гольф, которые хорошо играли, оценивали лунки как более крупные, чем игроки, которые играли хуже, эксперты по паркуру оценивали стены как меньшие, чем новички в паркуре, и т. д. Мы предположили, что такие явления могут быть результатом мультисенсорной интеграции между зрением и телесными сигналами (например, проприоцептивными) по аналогии с любой другой комбинацией модальностей. Настоящее исследование может рассматриваться как дополнительная проверка этого утверждения. Иными словами, основной вопрос данного исследования заключался в том, возможно ли изменить восприятие (например, крутизны холма, размера лунки или высоты стены) путем опыта систематической связи между движением тела и внешним объектом (путем многократного восхождения на холмы, выстрелов мячом для гольфа или прыжков через стены), в то время как изменение (или своего рода расхождение) в этой межсенсорной связи вводится (т. е. путем сравнения суждений о склоне холма с рюкзаком или без него, успешных с неуспешными ударами в гольфе, экспертов с новичками и т. д.). В то время как в таком роде исследований восприятие смещается на основе некоторых предварительно установленных связей между двигательным выходом и перцептивной обратной связью, мы хотим изучить, могут ли такие перцептивные смещения быть вызваны новыми и намеренно произвольными связями, встреченными в самом эксперименте.

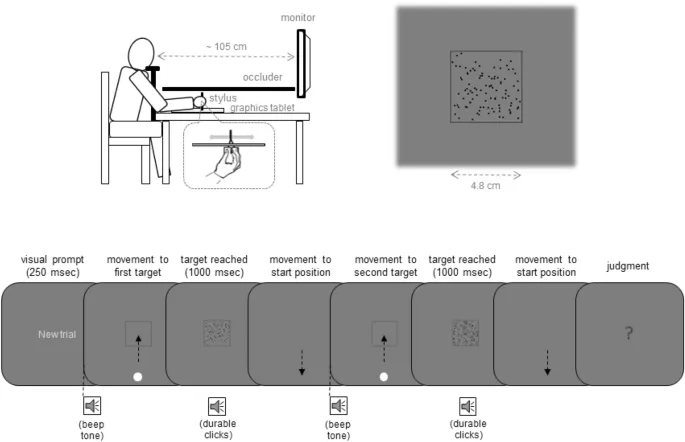

В данном исследовании участники перемещали курсор к квадрату, показанному в центре экрана, перемещая стилус на графическом планшете (см. рис. 1). Затем квадрат заполнялся случайным количеством точек. Это происходило дважды в течение одного пробного задания, и участникам предлагалось оценить, какое движение руки покрыло большее расстояние (Эксперимент 1), или какой квадрат содержал больше точек (Эксперимент 2). Мы варьировали отображение между расстоянием движения руки и количеством точек так, чтобы увеличение расстояния движения было связано либо с увеличением (Группа A), либо с уменьшением (Группа B) количества точек. После фазы обучения мы ввели расхождение с выученными отображениями и измерили перцептивные смещения. Если участники научатся интегрировать расстояние движения руки и количество случайных объектов, следует ожидать взаимные перцептивные смещения. То есть, увеличение количества точек для определенного расстояния движения должно увеличить/уменьшить воспринимаемое расстояние движения для Группы A/B в Эксперименте 1. И наоборот, увеличение расстояния движения для определенного количества точек должно увеличить/уменьшить воспринимаемое количество точек для Группы A/B в Эксперименте 2.

Методы

Участники

В исследовании приняли участие правши, набранные через пул участников (SONA systems) Вюрцбургского университета. Все они имели нормальное или скорректированное до нормального зрение и получили денежное вознаграждение за участие. Все участники предоставили письменное информированное согласие до участия. Исследование было одобрено местным этическим комитетом (Ethikkommission des Institutes für Psychologie der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, GZ 201904), и методы выполнялись в соответствии с соответствующими руководящими принципами и правилами. В Эксперименте 1 участвовали 33 женщины и 15 мужчин (возраст: M 24 года, SD 4), а в Эксперименте 2 – 37 женщин и 11 мужчин (возраст: M 26 лет, SD 6). Эти размеры выборки обеспечивали мощность 0,95 (α = 0,05) для размеров эффекта около dz = 0,5.

Аппаратура

Эксперименты проводились в слабо освещенной экспериментальной комнате. Участники сидели перед 19-дюймовым монитором (Fujitsu Siemens P191; 1280 × 1024 пикселей; 1 пиксель = 0,294 мм; 60 Гц) на расстоянии около 105 см. Подставка для подбородка поддерживала их головы (см. верхнюю левую часть рис. 1). Правая рука использовалась для манипулирования устройством движения, состоящим из графического планшета (Intuos 4 A4, Wacom), оцифровывающего стилуса и клещеобразного устройства, которое удерживало стилус на планшете и позволяло двигать рукой вперед и назад по дорожке. Участники помещали пальцы на две U-образные пластиковые пластины, которые были частью клещеобразного устройства. Указательный и средний пальцы располагались на одной пластине, большой палец — на другой. Черный чехол предотвращал обзор руки и устройства движения. Участники нажимали кнопки компьютерной мыши левой рукой, чтобы сообщить о своих перцептивных решениях. Первоначально звуковые стимулы подавались через наушники. Позже, из-за местных пандемических правил, использовались громкоговорители.

Стимулы и процедура пробного задания

Основные события пробного задания показаны в нижней части рис. 1. Перед каждым пробным заданием участники помещали руку в положение механического ограничителя близко к телу (т. е. в начальное положение). Затем визуальный сигнал («Новое задание» на немецком языке; светло-серый) и короткий звуковой сигнал обозначали начало нового пробного задания. В ответ на этот стартовый сигнал участники должны были переместить зеленый курсор (точка размером 3 мм), появившийся в нижней части экрана, к центру черного квадрата (4,8 × 4,8 см), который был представлен в центре экрана. Движение курсора управлялось движением руки таким образом, что при движении руки вперед/назад курсор двигался вверх/вниз. Не было никаких специфических ограничений на скорость движения, кроме того, что участников просили не двигаться слишком быстро (чтобы не повредить аппарат), а также слишком медленно (чтобы не затягивать продолжительность экспериментов). Когда центр квадрата был достигнут (т. е. когда пространственное отклонение между положением курсора и центром квадрата было меньше 2,94 мм), курсор исчезал, а квадрат заполнялся случайным количеством черных точек (размером 1,2 мм). Одновременно подавался продолжительный щелкающий шум (дополнительная обратная связь о достижении цели движения), и участникам требовалось сохранять это телесное состояние в течение 1 секунды. Если положение руки изменялось в течение этого периода (т. е. если пространственное отклонение между положением курсора и центром квадрата превышало 2,94 мм), точки исчезали, курсор появлялся вновь, и участникам приходилось выполнять корректирующие движения. Затем участники должны были вернуть руку в исходное положение. Во время этого обратного движения курсор не был виден. Достижение исходного положения сопровождалось коротким звуковым сигналом, который также служил сигналом для начала второго движения к центру квадрата. Этот второй этап движения соответствовал первому этапу движения (за исключением стимулов и характеристик движения, описанных ниже). Наконец, появлялся синий вопросительный знак, и участникам предлагалось оценить, было ли первое или второе движение больше по расстоянию (в Эксперименте 1), или какой квадрат содержал больше точек (в Эксперименте 2). Левая кнопка мыши была назначена первому стимулу/движению, правая кнопка мыши — второму.

Дизайн

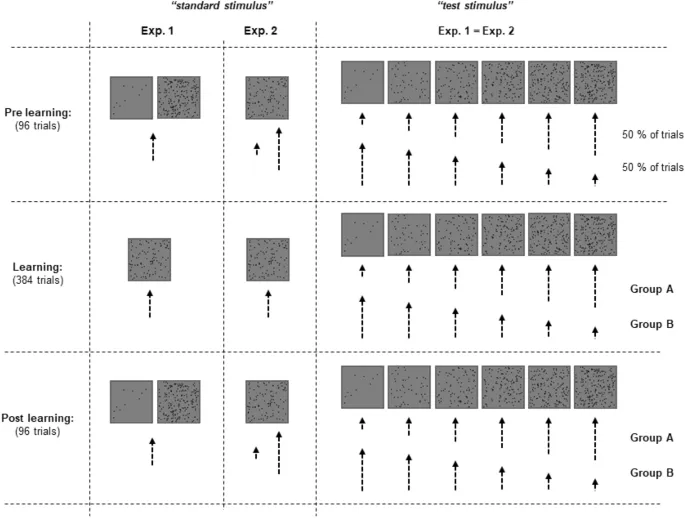

Мы использовали метод постоянных стимулов, так что одно виртуальное взаимодействие с визуальным объектом служило стандартным стимулом, другое — тестовым стимулом (случайное назначение фазам первого и второго движения). Каждый эксперимент был разделен на три фазы: предварительное обучение (один блок из 96 пробных заданий), обучение (4 блока по 96 пробных заданий каждый) и фаза после обучения (один блок из 96 пробных заданий), которым предшествовало 16 практических заданий (не включенных в анализ). Одно важное экспериментальное манипулирование в обоих экспериментах было связано с пространственным протяжением движения руки, необходимым для достижения центра квадрата. То есть, мы варьировали преобразование расстояния движения руки в расстояние движения курсора (т. е. коэффициент усиления). Другое важное манипулирование было связано с количеством точек, появляющихся во время первой и второй фазы движения. Различия между экспериментами описаны ниже (см. также рис. 2).

Эксперимент 1

Здесь мы были заинтересованы в том, как обучение визуально-моторному взаимодействию влияет на восприятие тела, а не на визуальное восприятие объекта. Таким образом, пространственное протяжение движений руки служило стандартным и тестовым стимулом. В частности, пространственное протяжение одного из движений руки всегда составляло около 11 см (стандартный стимул) и соответствовало коэффициенту усиления 1:1 между движением курсора и стилуса. Это «стандартное движение» было сопряжено с квадратом, содержащим либо довольно малое (10), либо довольно большое (190) количество точек в фазах предварительного обучения и после обучения. В фазе обучения использовалось промежуточное количество точек (100). Расстояние движений руки, которое служило тестовым стимулом, варьировалось от 7 до 15 см в шести равноудаленных шагах по 1,6 см [Эти значения являются «идеальными» значениями, к которым мы стремились с помощью манипулирования коэффициентом усиления. Фактически измеренные расстояния составили 7,25 (SD 0,04), 8,85 (SD 0,04), 10,45 (SD 0,05), 12,03 (SD 0,05), 13,62 (SD 0,05) и 15,20 (SD 0,05) см. Таким образом, эти расстояния были в среднем немного больше (M 0,23), чем идеальные значения. Более того, эта постоянная ошибка измерения незначительно уменьшалась с увеличением расстояния движения от 0,25 (условие 7 см) до 0,20 (условие 15 см). Можно предположить, что эти небольшие отклонения от целевых значений существенно не повлияют на результаты и сделанные выводы. Единственным следствием является то, что масштаб тестовых значений, используемых для анализа, очень незначительно искажен (максимально на 0,5 мм)]. Эти «тестовые движения» были сопоставлены с количеством точек в визуальном стимуле таким образом, что увеличение расстояния движения было связано либо с увеличением («отображение A»), либо с уменьшением («отображение B») количества точек. Количество точек для этих тестовых движений варьировалось от 10 до 190 с равноудаленными шагами в 36 точек. Оба отображения использовались с равной вероятностью для каждого участника в фазе предварительного обучения. В фазах обучения и после обучения каждый участник испытывал либо отображение A, либо отображение B, в зависимости от того, был ли он назначен в Группу A или B (контрбалансировка между участниками). Основной интересующий вопрос заключался в том, как различается поведение суждения между различными количествами точек, связанными со стандартным движением в фазе после обучения, в зависимости от опыта визуально-моторного обучения (т. е. от принадлежности к группе).

Эксперимент 2

Здесь логика эксперимента была частично обратной, поскольку мы теперь были заинтересованы в том, как визуальное восприятие объекта, а не восприятие тела, зависит от визуально-моторного обучения. Один из заполненных квадратов теперь служил «стандартным стимулом». Он всегда содержал 100 точек. Другой заполненный квадрат был «тестовым стимулом». Количество точек в тестовом стимуле варьировалось вокруг количества точек в стандартном стимуле от 10 до 190 с равноудаленными шагами в 36 точек. Коэффициент усиления был настроен таким образом, что движения руки к стандартному стимулу были либо довольно короткими (прибл. 7 см), либо довольно длинными (15 см) в фазах предварительного обучения и после обучения. В фазе обучения использовалось промежуточное расстояние (11 см). Расстояние движений руки, нацеленных на тестовый стимул, снова варьировалось от 7 до 15 см в шести равноудаленных шагах по 1,6 см. Эти расстояния были сопоставлены с количеством точек в визуальном стимуле так же, как в Эксперименте 1. То есть, увеличение расстояния движения было связано либо с увеличением («отображение A»), либо с уменьшением («отображение B») количества точек. В фазе предварительного обучения оба типа этого сопоставления использовались с равной вероятностью для каждого участника. В фазах обучения и после обучения, напротив, каждый участник исключительно испытывал один или другой тип. То есть, каждый участник был случайным образом назначен либо в Группу A, которая испытывала отображение A, либо в Группу B, которая испытывала отображение B, как в Эксперименте 1. Основной интересующий вопрос заключался в том, как, и в какой степени, поведение суждения различается между короткими и длинными движениями к стандартному стимулу в фазе после обучения, в зависимости от опыта визуально-моторного обучения (т. е. от принадлежности к группе).

Оба эксперимента были идентичны, за исключением типа суждения, когда рассматривался только тестовый стимул. Они отличались, в основном, тем, что два разных визуальных стимула были сопоставлены с одним движением (Эксперимент 1), или два разных движения руки были сопоставлены с одним визуальным стимулом (Эксперимент 2), когда рассматривался стандартный стимул (см. рис. 2). Это намеренное различие позволило нам изучить влияние визуальных стимулов на восприятие тела (т. е. ощущение амплитуды движения) и, наоборот, телесных переменных на визуальное восприятие, сохраняя при этом ключевую физическую стимуляцию неизменной по уровням независимой меры.

Анализ данных

Основной интересующей мерой был точка субъективного равенства (PSE), рассчитанная как уровень тестового стимула, при котором тестовый стимул выбирался с частотой 50%. Мы использовали локальную модельную свободную процедуру подгонки для подгонки пропорций проб, в которых тестовый стимул оценивался как «больший» (т. е. как имеющий большую амплитуду движения в Эксперименте 1 и больше точек в Эксперименте 2) в зависимости от тестового стимула для различных характеристик стандартного стимула и обеих групп обучения в фазах до и после обучения. Данные, а также скрипты программ (Eprime, Psychology Software Tools, Питтсбург, Пенсильвания) были выложены в открытый доступ (https://osf.io/hcgfr/).

Пять участников Эксперимента 1 и один участник Эксперимента 2 были исключены из дальнейшего анализа из-за очень низкой производительности дискриминации по крайней мере в одном из критических условий (наклон психометрической функции был близок к нулю или даже отрицательным).

Гипотеза

Ожидалось, что увеличение количества точек для стандартного движения в фазе после обучения Эксперимента 1 увеличит PSE для Группы A, но уменьшит PSE для Группы B. Аналогично, ожидалось, что увеличение расстояния движения для стандартного стимула в фазе после обучения Эксперимента 2 увеличит PSE для Группы A и уменьшит PSE для Группы B. Эти паттерны взаимодействия предполагали бы сенсорную интеграцию визуальных и телесных сигналов после обучения произвольным отображениям между ними.

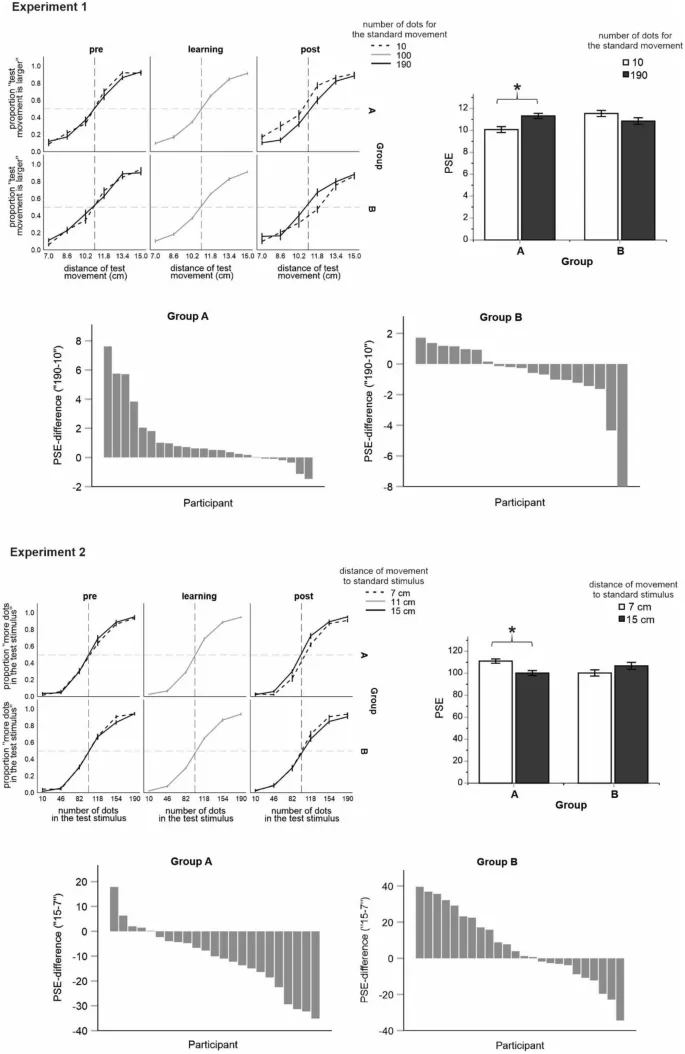

Результаты

Средние данные суждений и соответствующие значения PSE показаны на рис. 3. В Эксперименте 1 дисперсионный анализ (ANOVA) PSE, включающий количество точек как внутрисубъектную переменную и группу как межсубъектную переменную, выявил значительное взаимодействие между обоими факторами, F(1, 41) = 7,81, p = 0,008, ηp2 = 0,160. Попарные сравнения (t-тесты) далее показали, что эффект количества точек был значительным для Группы A, t(23) = 2,72, p = 0,012, но не для Группы B, t(18) = 1,32, p = 0,202 (см. также рис. 3 для величины эффектов для каждого участника). PSE значительно увеличился для Группы A и только описательно уменьшился для Группы B, когда количество точек, связанное со стандартным движением, увеличилось в фазе после обучения. Таким образом, основная гипотеза (о сенсорной интеграции) была частично подтверждена результатами, поскольку эффект для Группы B не был статистически значимым.

В Эксперименте 2 дисперсионный анализ (ANOVA) PSE, включающий расстояние движения как внутрисубъектную переменную и группу как межсубъектную переменную, выявил значительное взаимодействие между обоими факторами, F(1, 45) = 12,02, p = 0,001, ηp2 = 0,211. Попарные сравнения далее показали, что эффект количества точек был значительным для Группы A, t(22) = 3,94, p < 0,001, но не для Группы B, t(23) = 0,95, p = 0,376. Эти результаты подтверждают точку зрения, что наблюдаемые изменения в поведении суждения, наблюдаемые в фазе после обучения, фактически были вызваны обучением визуальным и телесным характеристикам задания.

Наконец, мы проверили, различались ли выборки участников обоих экспериментов по среднему возрасту и количеству женщин и мужчин, что, теоретически, может привести к различным результатам обоих экспериментов. Этого не произошло, t(45) = 1,19, p = 0,242 (для возрастных различий) и χ2 (1) = 0,341, p = 0,559 (для гендерных различий). Таким образом, возможные возрастные или гендерные различия не могут объяснить различные результаты Эксперимента 1 и Эксперимента 2.

Обсуждение

Результаты Эксперимента 1 показали, что группа участников, которые научились ожидать больше точек при более длинных движениях руки, оценивали движения, сделанные к целям с большим количеством точек, как более длинные, чем те же движения, сделанные к целям с малым количеством точек. В другой группе участников, которая обучалась с противоположной ассоциацией (больше точек и меньшие движения), значительных эффектов количества точек на суждения о расстоянии движений руки не наблюдалось. В Эксперименте 2 группа участников, которая научилась ожидать больше точек при более длинных движениях руки, оценивала то же количество точек как меньшее, когда выполнялись более крупные, а не более мелкие движения руки. В другой группе участников, которая обучалась с противоположной ассоциацией (больше точек и меньшие движения), значительных эффектов расстояния движения руки на суждения о количестве точек не наблюдалось. Сначала мы обсудим значимые эффекты, наблюдаемые у участников, которые научились ассоциировать больше точек с более длинными движениями руки, а затем остановимся на том, почему не наблюдалось значимых эффектов у участников, которые научились противоположному отображению.

Основным результатом Эксперимента 1 было изменение в восприятии телесных сигналов после введения конфликта по отношению к произвольному отображению этих и визуальных сигналов, выученному ранее (т. е. после обучения, что больше точек связано с большими движениями). Этот результат соответствует предыдущим аналогичным отчетам и указывает на то, что участники научились интегрировать сигналы, которые ранее не были связаны, и продолжали интегрировать их после введения межсенсорного конфликта. По сути, это предполагает, что телесные сигналы, связанные с движениями руки, и информация визуального стимула в некоторой степени рассматривались как избыточные (или как признаки общего события) после обучения, и это привело к связи этих сигналов в восприятии. Сенсорная интеграция обычно рассматривается как процесс взвешенного усреднения сигналов с весами, пропорциональными точности сигнала. Если существует расхождение между сигналами, их усреднение (т. е. интеграция) неизбежно приводит к перцептивным смещениям. Основной результат, наблюдаемый в Эксперименте 1, предположительно представляет собой такое смещение. Результаты Эксперимента 2, однако, выявили перцептивное смещение противоположного направления в очень схожей установке, поскольку то же количество точек оценивалось как меньшее (а не большее), когда выполнялись более крупные движения. Этот результат указывает на то, что сигналы сохранялись отдельно, а не интегрировались.

Основное различие между экспериментами заключалось в задаче суждения, которая подчеркивала либо телесные (Эксперимент 1), либо визуальные (Эксперимент 2) сигналы. Одним из факторов, возможно, ответственных за различные результаты, может быть внимание, уделяемое этим сигналам. Участники, безусловно, уделяли больше внимания модальности, которая подчеркивалась инструкцией. Важно отметить, что привлечение внимания к визуальным сигналам в большей степени, чем к телесным сигналам, предположительно, привело к мультисенсорной интеграции этих сигналов, в то время как привлечение внимания к телесным сигналам в большей степени, чем к визуальным сигналам, привело к перцептивному разделению этих сигналов. Чтобы понять, как мог возникнуть такой результат, следует учесть, что сосредоточение внимания на одной модальности часто снижает мультисенсорную интеграцию по сравнению с условиями, когда внимание более равномерно распределено между модальностями. Это, вероятно, происходит потому, что ожидание того, что мультимодальные сигналы принадлежат вместе (т. е. «предположение единства»), ослабляется, если внимание уделяется только одной модальности. Таким образом, способ распределения внимания, по-видимому, тесно связан с предположениями участников о происхождении мультимодальных сигналов, которые определяют их решение интегрировать или не интегрировать. Решения об интеграции, по-видимому, более благоприятны, если внимание более широко распределено между сигналами. Исходя из этого, наши результаты указывают на то, что при данных условиях участники в меньшей степени считали, что визуальные и телесные сигналы принадлежат вместе, когда задача суждения направляла их внимание на зрение, а не на их тело. Это может быть связано с тем, что телесные сигналы могли быть проигнорированы легче, когда задача суждения была визуальной по своей природе, по сравнению с ролью зрения в суждениях о движениях руки. В результате внимание распределялось между модальностями в большей степени в телесной, чем в визуальной задаче. Такая асимметрия внимания может возникнуть из-за более высокой выраженности визуальной, чем телесной информации в используемой нами визуально-моторной задаче (см. также Ref.4).

Существуют, конечно, и другие возможные объяснения, казалось бы, противоположных паттернов результатов, наблюдаемых в Экспериментах 1 и 2. Например, независимо от возможной роли распределения внимания, процессы причинно-следственного вывода (т. е. предположение единства) теоретически могут быть напрямую связаны с точностью текущего привлекаемого сигнала. То есть, привлечение внимания к менее точному (например, проприоцептивному) сигналу может в целом повысить готовность к интеграции, чем привлечение внимания к более точному (например, визуальному) сигналу. Кроме того, хотя выборки участников обоих экспериментов были сопоставимы по среднему возрасту и количеству мужчин и женщин (см. «Результаты»), между выборками все же могли существовать различия в отношении других характеристик. Например, участники Эксперимента 2 могли быть менее чувствительны к своим телесным сигналам, чем участники Эксперимента 1. В результате телесные сигналы были скорее проигнорированы в Эксперименте 2 и, таким образом, не участвовали в мультисенсорной интеграции. Для лучшей оценки этих и связанных с ними возможностей требуется дальнейшее исследование.

Касательно типа реализованных отображений, мы наблюдали значительные перцептивные смещения, когда увеличение расстояния движения руки было связано с увеличением количества визуальных объектов. В противоположность этому, когда увеличение расстояния движения руки сочеталось с уменьшением количества объектов, наблюдались только описательные тенденции в ожидаемых направлениях. Этот результат, вероятно, связан с предрасположенностью или готовностью ассоциировать определенные стимулы больше, чем другие. Большая величина стимула в одной модальности, по-видимому, легче ассоциируется с большой, а не с малой величиной стимула в другой модальности. Эта кажущаяся предрасположенность к обучению также является показателем вовлечения общей репрезентативной системы для величины в мозге во время мультимодального обучения.

Учитывая очевидную искусственность исследуемой экспериментальной ситуации, можно задаться вопросом, как настоящие результаты и выводы могут быть применены в повседневной жизни. Прежде всего, базовые исследования фундаментальных процессов восприятия и действия почти всегда включают парадигмы, которые едва ли напоминают конкретные сценарии реальной жизни, чтобы облегчить экспериментальный контроль. Тем не менее, наши результаты показывают, что наше восприятие собственного тела и внешних объектов может изменяться при определенных условиях, даже если тело и объекты не изменяются, и можно подумать о сценариях из реальной жизни, когда это происходит. Например, играя на струнном инструменте, музыканты приобретают определенную связь между тактильной обратной связью и интенсивностью звука. Если эта связь изменится (например, при игре в комнате с более приглушенной акустикой), приведенные результаты предполагают, что как слуховое, так и тактильное восприятие изменятся, так что, например, определенная объективно постоянная сила, приложенная к инструменту, будет ощущаться как более слабая в комнате с уменьшенной звуковой обратной связью от инструмента. Также рассмотрим, например, баскетболиста, который снова и снова практикуется в броске мяча в кольцо, или альпиниста, который многократно восходит на горы, нося рюкзак разного веса. Представленные результаты и наше обоснование предполагают, что после определенного количества практики определенные телесные характеристики баскетболиста и альпиниста, а также определенные коррелированные характеристики объектов (таких как кольцо и холм) могут быть ассоциированы. В результате изменения в восприятии объектов и тела могут возникнуть при определенных условиях (т. е. если ситуация вызывает своего рода мультисенсорное расхождение). Такие наблюдения фактически сообщаются, и мы подробно рассматривали их в другом месте (см. также «Введение»).

Настоящее исследование также может быть рассмотрено в контексте исследований перцептивно-моторной адаптации (или (пере)калибровки), которые обсуждаются в ссылке на экологический подход Гибсона, для обзоров см. Refs.36,37. Согласно этому направлению исследований, перцептивная и двигательная системы настраиваются или калибруются друг к другу во время обучения для успешного действия в конкретной ситуации. Изменения либо в перцептивной, либо в двигательной системе, например, из-за роста, изменения условий окружающей среды или использования различных инструментов, могут затем привести к нарушениям такого отображения и, следовательно, к неточным действиям. В ответ на такое нарушение первоначально выученное отображение обновляется (или калибруется). Следуя этому рассуждению с точки зрения различных стадий динамического процесса перцептивно-моторных корректировок, например, refs.37,38, фаза обучения данного исследования может рассматриваться как стадия настройки или калибровки, в то время как фаза после обучения включала нарушение выученного отображения. Поскольку мы измеряли восприятие движений и визуальных стимулов в ответ на возмущение, наши результаты могут указывать на перцептивные изменения, сопровождающие рекалибровку.

В заключение, данное исследование предполагает, что изначально несвязанные характеристики движений тела наблюдателей и объектов окружающей среды могут быть выучены на основе совместного появления этих характеристик. Это обучение может привести к изменениям в восприятии собственного тела и внешних объектов при введении расхождения с выученным отношением.

Доступность данных

Данные, а также скрипты программ были выложены в открытый доступ через Open Science Framework и доступны по адресу: https://osf.io/hcgfr/.

Ссылки

[ссылки для скачивания]

Благодарности

Это исследование было поддержано грантом KI 1620/32, присужденным W. Kirsch Немецким научно-исследовательским фондом (DFG).

Финансирование

Финансирование открытого доступа обеспечено и организовано Проектом DEAL. Эта публикация была поддержана Фондом публикации открытого доступа Вюрцбургского университета.

Информация об авторах

Авторы и их принадлежность

Кафедра психологии, Вюрцбургский университет, Röntgenring 11, 97070, Вюрцбург, Германия

Wladimir Kirsch & Wilfried Kunde

Авторы

Wladimir Kirsch

Просмотреть публикации автора на: PubMed Google Scholar

Wilfried Kunde

Просмотреть публикации автора на: PubMed Google Scholar

Вклад

Оба автора разработали эксперимент и написали рукопись. В.К. провел эксперимент и проанализировал данные.

Корреспондирующий автор

Корреспонденция с:

Wladimir Kirsch.

Декларации об этике

Конкурирующие интересы

Авторы заявляют об отсутствии конкурирующих интересов.

Дополнительная информация

Издательская заметка

Springer Nature остается нейтральной в отношении территориальных претензий, заявленных на опубликованных картах и институциональной принадлежности.

Права и разрешения

Открытый доступ

Данная статья лицензирована в соответствии с Международной лицензией Creative Commons Attribution 4.0, которая разрешает использование, обмен, адаптацию, распространение и воспроизведение на любом носителе или в любом формате, при условии, что вы соответствующим образом указываете автора (авторов) и источник, предоставляете ссылку на лицензию Creative Commons и указываете, были ли внесены изменения. Изображения или другие материалы третьих лиц, включенные в данную статью, включены в лицензию Creative Commons данной статьи, если иное не указано в сноске к материалу. Если материал не включен в лицензию Creative Commons данной статьи, и предполагаемое вами использование не разрешено законодательством или выходит за рамки разрешенного использования, вам необходимо получить разрешение непосредственно от владельца авторских прав. Для просмотра копии данной лицензии посетите http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Цитирование статьи

Kirsch, W., Kunde, W. Perceptual changes after learning of an arbitrary mapping between vision and hand movements. Sci Rep 12, 11427 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598022155798

Скачать цитирование

Получено: 22 марта 2022 г.

Принято: 27 июня 2022 г.

Опубликовано: 06 июля 2022 г.

Версия записи: 06 июля 2022 г.

DOI: https://doi.org/10.1038/s41598022155798

Поделиться этой статьей

Любой, кого вы поделитесь по следующей ссылке, сможет прочитать этот контент:

Получить ссылку для общего доступа

К сожалению, ссылка для общего доступа в данный момент недоступна для этой статьи.

Скопировать ссылку для общего доступа в буфер обмена

Предоставлено инициативой Springer Nature SharedIt по обмену контентом

Похожий контент, просматриваемый другими Пьезороботизированная рука для манипуляции движением от микро до макро Статья Открытый доступ 30 января 2023 г. Внешняя атрибуция ошибок подавляет прогностику на основе эфферентной информации, но не изменения проприоцепции в локализации руки Статья Открытый доступ 16 ноября 2020 г. Активное создание и пассивное наблюдение за движениями рук смещают визуальное положение руки Статья Открытый доступ 24 ноября 2023 г. window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ recommendations: { recommender: 'semantic', model: 'specter', policy_id: 'NA', timestamp: 1762884491, embedded_user: 'null' } });