Интересное сегодня

Отличия ЭЭГ у спортсменок в гимнастике, футболе и киберспорт...

Введение Визуальная система играет ключевую роль в восприятии человека, особенно у спортсмено...

Эксперимент Павлова с собаками и теория классического обусло...

Эксперимент Павлова с собаками и классическое обусловливание Как и многие великие научные открытия, ...

Влияние фазы сердечного цикла на подавление отвлекающих факт...

Введение Наше восприятие и когнитивные процессы сильно зависят от состояния тела. Растущее количеств...

Как сенсорная модальность влияет на взаимодействие восприяти...

Взаимодействие пространства и времени в мозгеПредставление пространства и времени в человеческом моз...

Как использовать одиночество для улучшения эмоционального бл...

Исследование преимуществ одиночества У вас появился свободный вечер, когда семья и друзья заняты сво...

Нейробиологические особенности матерей, склонных к жестокому...

Введение Жестокое обращение с детьми является глобальной социальной проблемой, оказывающей долгосроч...

Острый стресс повышает чувствительность восприятия без изменения критерия принятия решений

В ситуациях, связанных с непосредственной угрозой, для выживания требуются быстрые и точные перцептивные (связанные с восприятием) решения. Теоретические модели предполагают, что психофизиологические состояния, такие как брадикардия (замедление сердечного ритма) во время замирания в ответ на угрозу (threat-anticipatory freezing), могут облегчать восприятие. Однако до сих пор не было ясно, происходит ли это за счет усиления обработки сенсорной информации «снизу вверх» (bottom-up sensory processing), то есть основанной на непосредственно поступающих стимулах, или за счет большего влияния предварительных ожиданий (prior expectations), то есть информации, полученной ранее.

Для проверки этой гипотезы 52 участника (26 женщин) выполнили визуальную задачу на обнаружение цели в условиях страха перед ударом током (threat-of-shock) с вероятностью получения удара 15%. Одновременно исследователи манипулировали предварительными ожиданиями участников. Участники оценивали наличие замаскированной решетки (цель присутствовала в 50% случаев) после систематического изменения их критерия принятия решений путем применения процедуры с редким (20%) или частым (80%) появлением цели.

Основные результаты исследования:

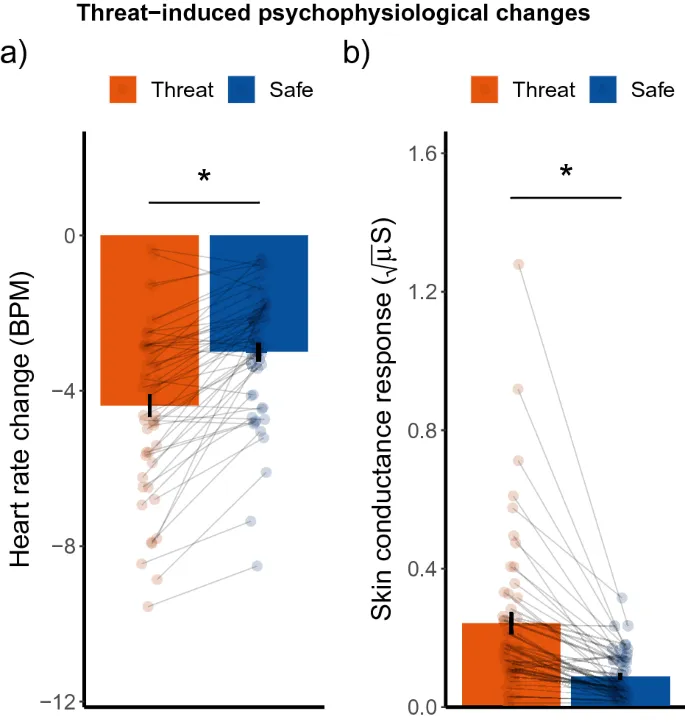

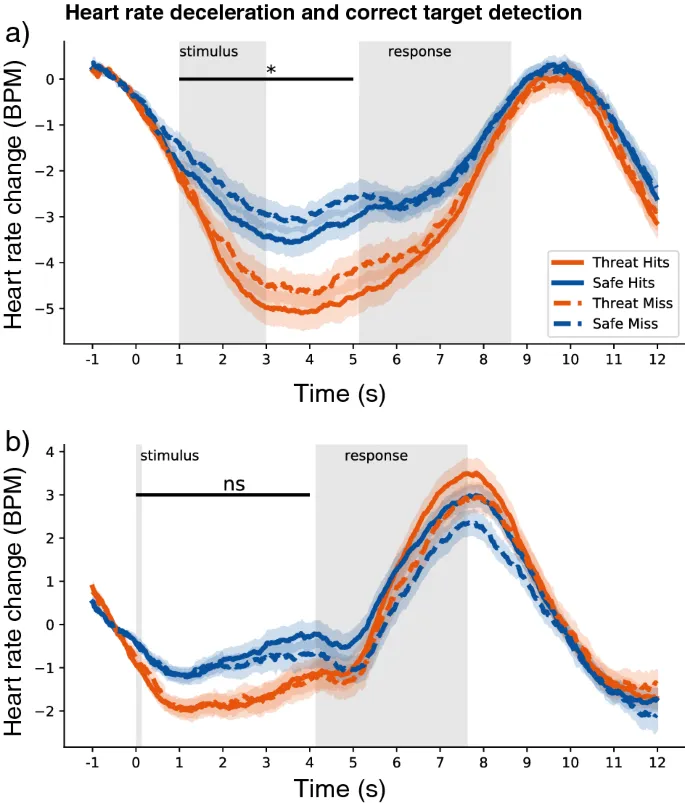

- Индукция страха и физиологическая реакция: Условия страха перед ударом током вызывали более выраженное замедление сердечного ритма (брадикардию) по сравнению с безопасными условиями, что указывало на замирание в ожидании угрозы.

- Влияние на восприятие: Важно отметить, что страх перед ударом током повышал перцептивную чувствительность (способность различать сигнал и шум), но не было найдено свидетельств измененного влияния предварительных ожиданий на текущие решения.

- Связь между сердцебиением и точностью: Правильное обнаружение цели (попадания, hits) сопровождалось увеличением выраженности замедления сердечного ритма по сравнению с пропущенной целью. Хотя это было независимо от манипуляции страхом, только в условиях страха это увеличение сопровождалось большим количеством правильных обнаружений и повышенной чувствительностью.

Совокупность этих результатов предполагает, что при остром стрессе участники могут в большей степени полагаться на сенсорную обработку «снизу вверх» (bottom-up), а не на предварительные ожидания при принятии перцептивных решений. Критически важно, что брадикардия может лежать в основе такой повышенной перцептивной чувствительности.

Детали исследования:

Введение:

Ситуации, связанные с острой угрозой, часто требуют быстрых решений, основанных на ограниченной перцептивной информации. Такие остро неопределенные угрожающие ситуации вызывают быстрые вегетативные изменения, подготавливающие организм к замиранию (freezing), борьбе (fight) или бегству (flight). Теоретические модели утверждают, что аффективные состояния, такие как замирание, могут способствовать принятию решений в условиях неопределенности, например, путем усиления обработки и обнаружения угроз, а также принятия решений, основанных на ценности. Таким образом, вызванные угрозой аффективные состояния могут усиливать обработку сенсорных стимулов «снизу вверх» и улучшать перцептивную чувствительность под угрозой. Более того, облегчение сенсорной обработки также происходит через процессы «сверху вниз» (top-down), основанные на ожиданиях, например. Действительно, может быть адаптивным учитывать ранее полученную информацию при принятии решений под угрозой. Неясно, влияет ли угроза одновременно или избирательно на процессы «снизу вверх» и «сверху вниз».

Неопределенные перцептивные решения включают инференциальный процесс, в котором взвешиваются как сенсорная информация «снизу вверх», так и знание или ожидания «сверху вниз». А именно, когда сенсорная информация слаба, участники, как правило, демонстрируют предвзятость в своих решениях. Однако это может привести к перцептивным ошибкам, а в ситуациях угрозы эти ошибки могут иметь драматические последствия. Оптимальное взвешивание сенсорной информации «снизу вверх» и предварительных ожиданий «сверху вниз» имеет решающее значение для принятия правильного решения в угрожающих ситуациях.

Предыдущие исследования показали, что угроза усиливает перцептивную чувствительность. Например, участники были более точны в оценке ориентации решетки, когда она была обозначена испуганным лицом по сравнению с нейтральным. Более того, обнаружение решеток с низким контрастом улучшалось, когда они ранее были связаны с аверсивным (неприятным) стимулом по сравнению с отсутствием такой связи. Два других исследования дополнительно обнаружили, что, находясь под угрозой получения электрического удара, суждения об ориентации решетки улучшаются, в частности, когда решетки состоят из низкой пространственной частоты (т.е. 3 цикла на градус) по сравнению с более высокой пространственной частотой (т.е. 6 циклов на градус). Критически, это было связано с брадикардией, типичной для замирания в ожидании угрозы. Замирание характеризуется одновременным повышением симпатической и парасимпатической активности, с доминированием холинергически обусловленной парасимпатической ветви вегетативной нервной системы (ВНС), что приводит к чистому замедлению сердечного ритма. Это происходит даже при повышении симпатических показателей, таких как кожная проводимость. Только брадикардия, а не кожная проводимость, была связана с повышенной чувствительностью к грубым визуальным признакам, предполагая, что именно состояния замирания в ожидании угрозы могут лежать в основе повышения уровня сенсорной информации «снизу вверх».

Животные модели показали, что миндалевидное тело (амигдала), область, критически вовлеченная в обнаружение угроз и сердечно-сосудистые и поведенческие реакции на угрозу, имеет проекции в сенсорные корковые области. Амигдала может облегчать восприятие через эти обратные связи. В соответствии с этим, исследования на людях обнаружили повышенные BOLD (Blood-Oxygen-Level-Dependent) ответы в зрительной коре, а также повышенную связность между амигдалой и зрительной корой во время угрозы по сравнению с безопасностью. В совокупности эти результаты предполагают, что вызванные угрозой психофизиологические состояния усиливают обработку сенсорных стимулов «снизу вверх» при принятии перцептивных решений.

Однако эти исследования не изучали, влияет ли острая угроза также на использование предварительных ожиданий «сверху вниз» при принятии перцептивных решений. Более того, повышенная чувствительность также может быть результатом усиленной обработки «снизу вверх». Связанные с угрозой процессы могут увеличить зависимость от ранее полученной информации. Например, после индукции стресса участники демонстрировали усиленное привычное поведение «стимул-реакция» по сравнению с целенаправленным действием-результатом. Кроме того, теоретические модели постулируют общую лежащую в основе стратегию обработки «лучше перебдеть, чем недобдеть» (better safe than sorry) в психопатологии, связанной с угрозой. В качестве примера одно исследование показало, что участники с высокими показателями по шкале нейротизма демонстрируют большее избегающее поведение по отношению к неоднозначным стимулам, которые потенциально могут предсказать шок. Другое исследование показало, что люди с высоким уровнем тревожности в чертах личности увеличивают использование предыдущей информации при принятии текущих решений. Однако, влияет ли острая угроза на зависимость от предварительных ожиданий при принятии перцептивных решений, еще предстоит исследовать.

Цели и гипотезы данного исследования:

В настоящем исследовании мы стремились изучить влияние острой угрозы на перцептивные решения, разделив влияние угрозы на обработку сенсорных сигналов «снизу вверх» и на использование предварительных ожиданий. Участники выполнили визуальную задачу на обнаружение цели (адаптированную из [25]) в условиях страха перед ударом током или безопасности, с манипуляцией предварительных ожиданий. Половина испытаний была обозначена как угроза удара током цветом фиксирующей точки (вероятность подкрепления 15%). Участники оценивали наличие замаскированной решетки (вероятность присутствия цели 50%) после манипуляции их критерием принятия решений с помощью процедуры редкого (20%) или частого (80%) появления цели. Во-первых, мы предсказали, что количество правильно идентифицированных целей (т.е. попаданий) и перцептивная чувствительность (т.е. d’) увеличатся в условиях страха перед ударом током по сравнению с безопасным условием. Во-вторых, мы проверили гипотезу, действительно ли угроза повлияет на обработку «сверху вниз», манипулируя критерием принятия решений. Такое влияние угрозы на зависимость от предварительных ожиданий могло произойти двумя способами. Первый вариант: независимо от манипуляции частотой целей (редкая, частая), общий критерий будет ниже, означая, что участники будут иметь повышенную тенденцию указывать на присутствие цели в условиях страха перед ударом током по сравнению с безопасным условием (т.е. либеральный критерий ответа). Это соответствовало бы эвристике «лучше перебдеть, чем недобдеть». Второй вариант: в условиях страха перед ударом током (по сравнению с безопасным условием) участники будут больше полагаться на предварительное ожидание, и их критерий принятия решений будет следовать манипуляции частотой целей. В-третьих, мы ожидали более сильное замедление сердечного ритма в условиях страха перед ударом током по сравнению с безопасным условием, что было бы связано с изменением перцептивного принятия решений. А именно, внутри индивидуальных групп мы ожидали более сильное замедление сердечного ритма для правильно идентифицированных целей по сравнению с пропущенными целями, которое может быть усилено под угрозой.

Методы исследования:

Участники:

В исследовании приняли участие 52 человека (26 женщин, возраст: M = 25 лет, SD = 7,8; 8 левшей). Размер выборки был определен на основе среднего размера эффекта (среднее различие между двумя парными группами), Cohen’s dz = 0,40, alpha = 0,05 и 1—beta = 0,80 с использованием G*Power. Сбор данных был завершен, когда в анализ можно было включить 52 участника. Размер эффекта был определен по разнице сердечного ритма между состоянием страха перед ударом током и безопасным состоянием в исследовании Lojowska et al. [4] и разнице в критерии между редкой и частой частотой присутствия целей в исследовании Zhou et al. [25]. Критериями исключения из участия были: возраст (старше 35 лет), наличие заболеваний, влияющих на сердечно-сосудистую систему, употребление более 3 напитков ежедневно, среднее употребление рекреационных наркотиков, текущее лечение какими-либо лекарствами. Все участники дали письменное информированное согласие до участия и получили оплату за участие (20 евро). Все исследовательские мероприятия проводились в соответствии с Хельсинкской декларацией и были одобрены местным этическим комитетом: Commissie Mensgebonden Onderzoek (CMO) / Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC) Arnhem-Nijmegen, CMO 2014/288) и проводились в соответствии с этими руководящими принципами и нормами.

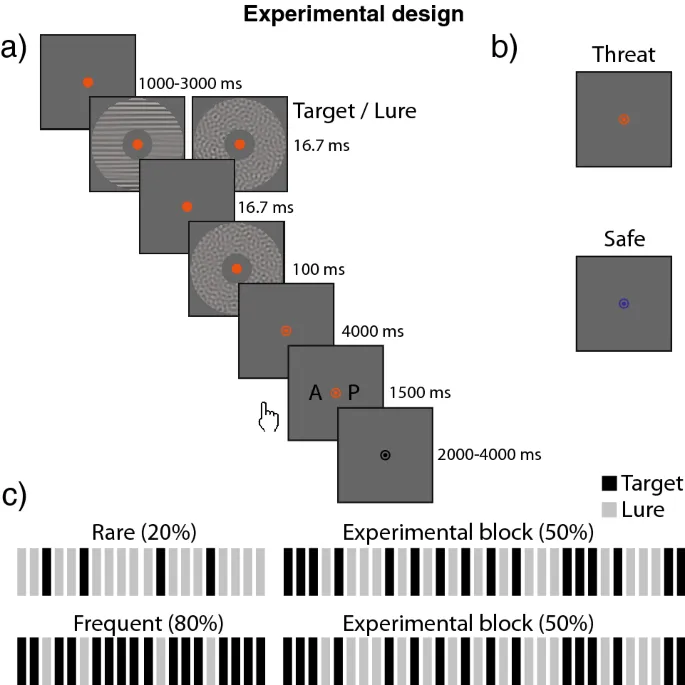

Экспериментальный дизайн и процедура:

Участники выполнили визуальную задачу на обнаружение цели с манипуляцией предварительных ожиданий [25] в условиях страха перед ударом током и безопасности. Задача участника состояла в том, чтобы как можно точнее указать, присутствовала цель или нет. В случае отсутствия цели представлялся отвлекающий стимул (lure). Сначала участники прошли стандартизированную 5-ступенчатую процедуру определения интенсивности удара током [43] для калибровки интенсивности ударов, используемых во время эксперимента. Затем участники были проинструктированы о парадигме и прошли ознакомительный блок, за которым последовала процедура лестничного метода (staircase procedure) 3-вниз-1-вверх [44]. Цель процедуры лестницы заключалась в том, чтобы довести производительность примерно до 75% средней точности (как было найдено в [25] при использовании аналогичного дизайна) путем увеличения контраста обратной маски так, чтобы видимость цели была снижена. Контраст цели оставался прежним. Затем участники выполнили визуальную задачу обнаружения цели, которая была разделена на 8 блоков с короткими перерывами между ними. Каждый блок состоял из блока манипуляции изменением критерия (20 испытаний ~ 2 минуты) во время которого вероятность присутствия цели составляла либо 20% (редкое условие), либо 80% (частое условие), и экспериментального блока (38 испытаний, ~ 6 минут 30 секунд) во время которого цель предъявлялась в 50% случаев. Во время экспериментального блока цвет (оранжевый или синий: контрбалансировка между участниками) фиксирующей точки указывал, находился ли участник в состоянии страха перед ударом током или в безопасном состоянии. Половина испытаний была обозначена как испытание страха перед ударом током, из которых только 15% (3 из 20) были подкреплены (обратите внимание, что эти подкрепленные испытания не были включены в анализ). Удар током мог произойти в любой момент во время испытания (кроме интервала между испытаниями, ITI). Участникам было предписано оставаться сфокусированными на центре фиксации и всегда давать ответ, даже если они не были уверены, видели ли они цель. Эксперимент был запрограммирован с использованием Psychophysics Toolbox (Brainard, 1997) в Matlab (Matlab, R2020a, The Mathworks, Inc.) и работал в среде Linux. Стимулы предъявлялись на гамма-корректированном ЖК-экране (разрешение 1920 × 1080 пикселей, частота обновления 60 Гц).

Ознакомительный блок и процедура лестницы:

Сначала участники ознакомились с парадигмой через ознакомительный блок. Этот блок был разработан так, чтобы цель была хорошо видна за счет низкой контрастности обратной маски и более длительного времени (т.е. первые 10 испытаний) между целью и отвлекающим стимулом. Было 10 испытаний, где предъявлялась фиксирующая точка (500 мс), за которой следовала цель или отвлекающий стимул (16,7 мс), период межкадровой задержки (ISI, 200 мс), обратная маска (100 мс), период ISI (800 мс), период ответа (1500 мс) и ITI (2000 мс). Эти испытания сопровождались 20 испытаниями, где этот ISI был сокращен с 800 мс до 16,7 мс, что сохранялось на протяжении всего остального эксперимента. Перед этим ознакомительным блоком участники были проинформированы через экранные инструкции о том, что вероятность присутствия цели составляла 50%, и что они получат обратную связь о своей производительности. Обратная связь отображалась в виде зеленого знака «плюс» за правильные ответы или красного знака «минус» за неправильные ответы вместо центра фиксации в конце каждого испытания.

Сразу после ознакомительного блока для каждой из двух ориентаций цели (90° и 180° от горизонтали) отдельно выполнялся блок лестничного метода. Чтобы участники не знали о цели процедуры лестницы, им было сообщено только то, что они продолжат практику без обратной связи, и что задача станет сложнее (т.е. продолжительность была такой же, как в экспериментальных блоках, см. ниже). Во время процедуры лестницы контраст обратной маски титровался для достижения средней точности около 75% (как в [25]). Полученная средняя точность в этом эксперименте составила M = 75% (SD = 8%). Участники получили четкие инструкции как о частоте присутствия (50%), так и об ориентации цели перед каждым блоком лестничного метода. Блоки лестничного метода состояли из 40 испытаний каждый с той же продолжительностью, что и в ознакомительном блоке. Начальный контраст для обратной маски составлял 60%, который увеличивался после трех последовательных правильных ответов и уменьшался после неправильного ответа.

В конце блоков лестничного метода рассчитывался средний контраст на основе всех, кроме первых трех, реверсий. Кроме того, изменения контраста во время лестничного метода были построены и визуально проверены. Предпосылкой для успешной процедуры лестницы было то, что контраст в конце процедуры сходился вокруг рассчитанного среднего значения. Если хотя бы один из графиков не сходился, а показывал тенденцию вниз или вверх, оба блока лестничного метода начинались заново с начальным контрастом 50% или 70% соответственно. Полученный средний контраст сохранялся на протяжении всего остального парадигма (M = 51%, SD = 15%).

Визуальная задача обнаружения цели в условиях страха перед ударом током:

Парадигма состояла из восьми блоков, каждый из которых последовательно состоял из блока манипуляции частотой целей и экспериментального блока.

Во время манипуляции частотой целей (редкая, частая) обратная маска имела контраст 5% по Микельсону, чтобы увеличить видимость цели и, следовательно, эффективность манипуляции. Четыре блока имели частоту присутствия цели 20% (редкое условие), а четыре — 80% (частое условие). Участники были проинструктированы об этой частоте присутствия. Порядок был контрбалансирован между участниками. Манипуляция частотой целей состояла из 20 испытаний, каждое из которых включало период фиксации (500 мс), за которым следовала цель или отвлекающий стимул (16,7 мс), период ISI (16,7 мс), обратная маска (100 мс), период ISI (800 мс), период ответа (1500 мс) и ITI (2000 мс). Важно отметить, что фиксирующая точка была черной, и участникам было предписано, что они не могут получить удар током. Причина этого заключалась в том, чтобы гарантировать, что обучение самой манипуляции частотой целей не было подвержено влиянию страха перед ударом током.

За манипуляцией частотой целей (редкая, частая) следовал экспериментальный блок, состоящий из 32 испытаний (16 угрожающих, 16 безопасных). Было шесть дополнительных испытаний, которые не были включены в анализ. Три из них были испытаниями с целью, а три — с отвлекающим стимулом, чтобы обеспечить 50% частоту целей. Четыре из шести были испытаниями страха перед ударом током, из которых три были подкреплены (т.е. 15% частота подкрепления), а два были безопасными испытаниями. Кроме того, для обеспечения внимательности, четыре из шести испытаний включали сокращенный период ответа (800–3000 мс). Причина, по которой эти шесть испытаний не были включены в анализ, заключалась в том, что они либо включали удар током, либо период ответа был недостаточно долгим для измерения замедления сердечного ритма. Порядок 38 испытаний был случайным. Далее, каждое испытание начиналось с цвета фиксации, который был либо оранжевым, либо синим (1000–3000 мс). За этим следовало предъявление цели или отвлекающего стимула (16,7 мс), период ISI (16,7 мс), обратная маска (100 мс), период ISI (4000 мс), период ответа (1500 мс) и ITI (2000–4000 мс). Во время периода ответа и ITI цвет фиксации менялся обратно на черный. В отличие от манипуляции частотой целей, частота присутствия целей во время тестовых блоков всегда составляла 50%. Участники не были проинструктированы об этом изменении.

Стимулы:

Каждое испытание содержало фиксирующую точку в виде «бычьего глаза», состоящую из внутреннего круга (0,25° × 0,25° визуального угла; dva) и внешнего кольца (0,5° × 0,5° dva). В зависимости от типа испытания этот фиксирующий «бычий глаз» был черным (RGB: 255, 255, 255), оранжевым (RGB: 255, 127,5, 0) или синим (RGB: 0, 127,5, 255). Первый стимул был либо целью (решетка с горизонтальной или вертикальной ориентацией, контраст Микельсона: 40%, пространственная частота: 1 цикл на градус (cpd), случайная пространственная фаза), либо отвлекающим стимулом (фильтрованный по полосе шумовой патч, контраст Микельсона: 40%, пространственная частота: 1 cpd, случайно сгенерированный для каждого испытания). Второй стимул представлял собой другой шумовой патч, который служил обратной маской (фильтрованный по полосе шумовой патч, пространственная частота: 1 cpd, случайно сгенерированный для каждого испытания, внутренний радиус = 1,5°, внешний радиус = 10°, контраст линейно уменьшался по внутреннему и внешнему 0,5° кольца). Контраст Микельсона этого шумового патча устанавливался во время процедуры лестничного метода. Стимулы предъявлялись в кольце, центрированном вокруг фиксирующей точки (внутренний радиус = 2°, внешний радиус = 10°, контраст стимулов линейно уменьшался до 0 по внутреннему и внешнему 0,5° кольца). Во время периода ответа буквы «P» (для цели присутствует) и «A» (для цели отсутствует) предъявлялись с каждой стороны «бычьего глаза» (5° dva), указывая на соответствие ответа текущему испытанию. Положение каждой буквы (слева или справа) псевдослучайно менялось между испытаниями, чтобы избежать смешивания моторной подготовки.

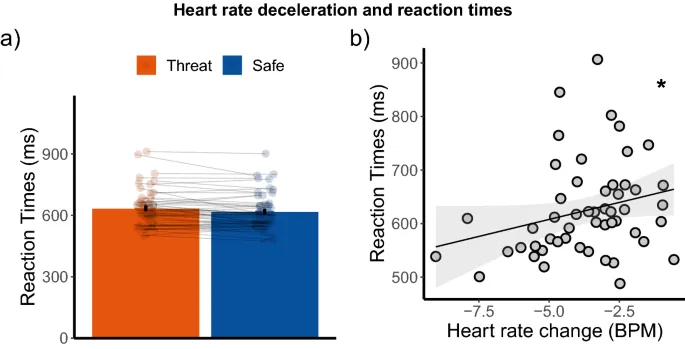

Поведенческие данные и анализ:

В качестве основных поведенческих выходных переменных мы рассчитали d’ [d' = z(Hit rate) - z(False Alarm rate)] и критерий [−1/2 (z(Hit rate) + z(False Alarm rate))] на основе частоты попаданий и частоты ложных срабатываний. Корректирующий коэффициент 0,25 использовался в случае отсутствия ложных срабатываний или идеальной частоты попаданий для расчета d’ или критерия. Испытания, где участники не отвечали или отвечали слишком поздно (> 1500 мс), не включались в анализ [M = 1,35%, SD = 2,19%]. Для проверки нашей основной гипотезы мы рассчитали d’ отдельно для условий страха перед ударом током и безопасности. Для наших двух гипотез, касающихся критерия, мы сначала рассчитали критерий для страха (Threat, Safe), а затем для четырех условий: Threat (Threat, Safe) X Target frequency (Rare, Frequent) отдельно. В качестве дополнительного анализа мы также проверили различия во времени реакции между условиями страха и безопасности. Мы использовали непараметрический критерий Уилкоксона для парных выборок для d’ и критерия, чтобы минимизировать любые потенциальные проблемы с ненормальностью и выбросами из-за природы расчета этих мер, а также для RT. Для анализа критерия мы дополнительно проверили результат отдельных тестов Уилкоксона, используя процедуру выравнивания рангов (aligned rank transform, ART) (т.е. непараметрический подход к факторному дисперсионному анализу [45]). Это дало схожие результаты, поэтому будут представлены тесты Уилкоксона для парных выборок.

Периферические измерения и анализ:

Пульс пальца и кожная проводимость оценивались с использованием системы BrainAmp MR и записывались с помощью программного обеспечения BrainVision Recorder (Brain Products GmbH) с частотой дискретизации 5000 Гц.

Пульс пальца регистрировался с помощью пульсоксиметра, прикрепленного к четвертой дистальной фаланге недоминантной руки. После понижения частоты дискретизации до 50 Гц данные пульса пальца были предварительно обработаны с использованием PulseCor (https://github.com/lindvoo/PulseCor), реализованного на Python 3.7. Предварительная обработка включала автоматическое определение пиков с последующим ручным осмотром и коррекцией. Для анализа средняя частота сердечных сокращений (BPM) рассчитывалась в временном окне от 1 до 5 секунд после начала испытания, скорректированная на базовый период в 1 секунду до начала испытания. Этот временной период был выбран так, чтобы он не включал нажатия кнопок. Чтобы проверить, была ли наша манипуляция страхом перед ударом током успешной, мы провели парный t-критерий с Threat (Threat, Safe) в качестве внутригрупповой переменной для BPM. Кроме того, для исследования связи между манипуляцией страхом перед ударом током и обнаружением цели мы провели дисперсионный анализ с повторными измерениями с Threat (Threat, Safe) и Target detection (Hit, Miss) в качестве внутригрупповых переменных.

Кожная проводимость оценивалась с помощью двух электродов Ag/AgCl, прикрепленных к дистальным фалангам второго и третьего пальцев недоминантной руки. После понижения частоты дискретизации до 250 Гц, реакции кожной проводимости (SCR) автоматически оценивались с дополнительным ручным контролем с использованием Autonomate [46], реализованного в MATLAB R2020a (The MathWorks, Inc). Амплитуды SCR (измеряемые в микросименсах) определялись для каждого испытания в окне задержки начала от 0,5 до 5,133 секунд после начала стимула, с минимальным временем нарастания 0,5 секунды и максимальным временем нарастания 5 секунд после начала реакции. В случае нескольких реакций SCR, соответствующих этим требованиям, для анализа использовалась наибольшая реакция. Все разницы амплитуд были трансформированы квадратным корнем перед статистическим анализом. Чтобы проверить, была ли наша манипуляция страхом перед ударом током успешной, мы провели парный t-критерий с Threat (Threat, Safe) в качестве внутригрупповой переменной для SCR.

Периферическая стимуляция:

Электрические удары доставлялись через два электрода Ag/AgCl, прикрепленных к дистальным фалангам четвертого и пятого пальцев доминантной руки с помощью устройства MAXTENS 2000 (BioProtech). Продолжительность удара составляла 200 мс, а интенсивность варьировалась в 10 шагов между 0–40 В/0–80 мА. Во время стандартизированной процедуры корректировки интенсивности удара [43] каждый участник получал и субъективно оценивал пять ударов по шкале от 1 (совсем не больно) до 5 (очень больно), позволяя интенсивности удара сходиться к уровню, который воспринимался как дискомфортный, но не болезненный. Полученный средний шаг интенсивности составил 4,7 (SD: 1,7).

Статистический анализ:

Статистический анализ проводился в R (R Core Team, 2021) [47]. Критерии Уилкоксона для парных выборок и парные t-критерии выполнялись с использованием пакета stats [47]. Дисперсионный анализ с повторными измерениями проводился с использованием пакета afex [48]. Корреляции рангов Спирмена выполнялись с использованием пакета Hmisc [49]. Оценки размера эффекта частичной eta-квадрат (ηp²), Коэна d (d) или ранговой корреляции (r) приведены для всех соответствующих тестов. Альфа устанавливался на уровне 0,05 во всех анализах. Двусторонние тесты использовались, если не указано иное. А именно, односторонние тесты использовались для направленных гипотез о разнице между страхом перед ударом током и безопасностью в HR, SCR, Hits и d’. Доверительные интервалы размеров эффекта рассчитывались с использованием метода бутстрэпа с пакетом boot [50].

Результаты:

Манипуляция частотой целей изменяет критерий принятия решений:

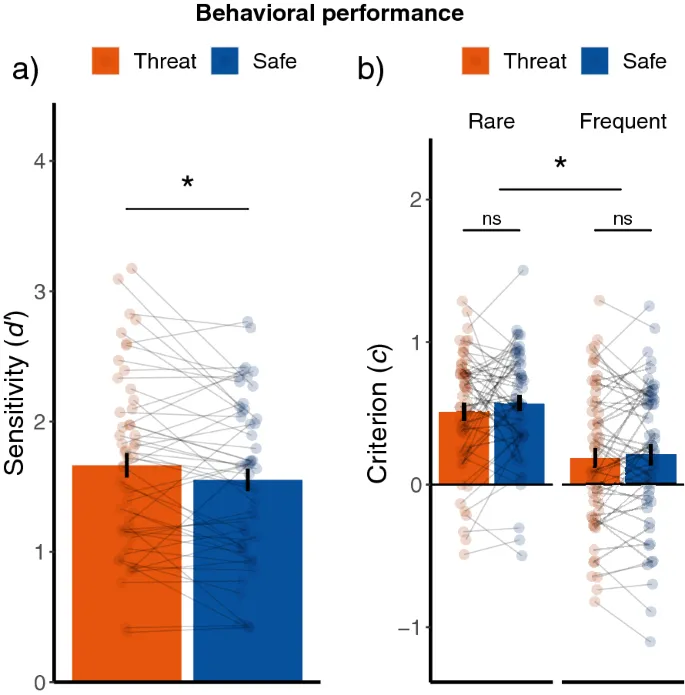

Сначала мы проверили, вызвала ли наша манипуляция частотой целей (редкая, частая) ожидаемое смещение критерия (т.е. тенденцию сообщать о присутствии цели). Как и ожидалось, критерий был выше после блока обнаружения целей, в котором цель присутствовала только в 20% случаев (редкая; M = 0,53, SD = 0,37) по сравнению с случаями, когда цель присутствовала в 80% случаев (частая; M = 0,20, SD = 0,49) [Z = −4,03, p < 0,001]. Это указывает на то, что участники продемонстрировали либеральный критерий ответа в условиях частой цели и консервативный критерий ответа в условиях редкой цели. Этот результат был последовательным как в условиях страха перед ударом током, так и в условиях безопасности.

Острый стресс повышает перцептивную чувствительность:

Для оценки перцептивной чувствительности мы рассчитали d’ для условий страха перед ударом током и безопасности. Как и предсказывалось, d’ был выше в условиях страха перед ударом током (M = 1,21, SD = 0,40) по сравнению с безопасными условиями (M = 1,09, SD = 0,38) [Z = -2,23, p = 0,026, r = 0,31]. Это указывает на то, что участники были более точны в обнаружении цели под угрозой.

Влияние предварительных ожиданий на критерий принятия решений не изменилось под угрозой:

Чтобы проверить, повлияла ли угроза на использование предварительных ожиданий, мы проанализировали критерий принятия решений в зависимости от условий (страх, безопасность) и частоты целей (редкая, частая). Как и ожидалось, критерий был выше в условиях редкой цели (M = 0,54, SD = 0,40) по сравнению с частой целью (M = 0,19, SD = 0,46) [F(1, 51) = 38,09, p < 0,001, ηp² = 0,43]. Однако взаимодействие между условием (страх, безопасность) и частотой целей (редкая, частая) не было значимым [F(1, 51) = 0,03, p = 0,87, ηp² = 0,001]. Это означает, что влияние частоты целей на критерий было одинаковым как в условиях страха, так и в условиях безопасности. Другими словами, предварительные ожидания одинаково влияли на решения участников независимо от того, находились ли они под угрозой или в безопасности.

Замедление сердечного ритма связано с увеличением перцептивной чувствительности под угрозой:

Мы проанализировали данные сердечного ритма, чтобы проверить, связано ли замедление сердечного ритма с улучшенной перцептивной чувствительностью под угрозой. Как и ожидалось, замедление сердечного ритма было более выраженным в условиях страха перед ударом током (M = -3,84 ударов в минуту, SD = 3,93) по сравнению с безопасными условиями (M = -1,28 ударов в минуту, SD = 3,02) [t(51) = 4,64, p < 0,001, d = 0,65]. Более того, увеличение замедления сердечного ритма для правильно обнаруженных целей по сравнению с пропущенными целями было связано с более высокой перцептивной чувствительностью (d’) в условиях страха перед ударом током (r = 0,42, p = 0,002), но не в безопасных условиях (r = 0,18, p = 0,20). Это предполагает, что усиление обработки «снизу вверх» под угрозой, которое отражается в брадикардии, способствует повышению точности обнаружения.

Обсуждение:

Основным выводом данного исследования является то, что острый стресс, вызванный страхом перед ударом током, повышает перцептивную чувствительность, не изменяя при этом критерий принятия решений. Это противоречит некоторым предыдущим исследованиям, которые предполагали, что стресс может привести к более либеральному или консервативному критерию в зависимости от контекста. Наши результаты, однако, согласуются с идеей, что стресс может усилить обработку сенсорной информации «снизу вверх», что приводит к более точным суждениям о наличии или отсутствии стимула. Важно отметить, что это повышение чувствительности было связано с замедлением сердечного ритма, что указывает на роль замирания в ожидании угрозы в этом процессе.

Усиление обработки «снизу вверх»:

Повышенная перцептивная чувствительность под угрозой, по-видимому, обусловлена усилением обработки сенсорных сигналов «снизу вверх». Это означает, что участники были лучше способны различать слабые стимулы, не полагаясь на предыдущие знания или ожидания. Это может быть адаптивным в ситуациях, когда необходимо быстро реагировать на потенциальные угрозы, поскольку оно позволяет принимать решения на основе наиболее актуальной информации.

Отсутствие изменения критерия принятия решений:

Интересно, что мы не обнаружили никаких свидетельств изменения критерия принятия решений под угрозой. Критерий отражает тенденцию человека сообщать о присутствии цели. Если бы угроза повлияла на критерий, мы могли бы увидеть, что участники стали более склонны сообщать о цели (либеральный критерий) или, наоборот, более осторожны (консервативный критерий). Отсутствие такого эффекта предполагает, что стресс может избирательно влиять на обработку информации, а не на общую склонность к риску.

Роль брадикардии:

Связь между замедлением сердечного ритма и повышенной перцептивной чувствительностью под угрозой является ключевым моментом. Брадикардия, часто ассоциирующаяся с замиранием в ожидании угрозы, может играть роль в облегчении сенсорной обработки. Теоретически, изменение сердечной активности может влиять на активность мозга, например, через вегетативные нервные пути, что приводит к повышенной внимательности и чувствительности к внешним стимулам.

Практические применения:

Понимание того, как острый стресс влияет на восприятие, имеет важное значение для различных областей, включая безопасность (например, оценка риска), клиническую психологию (например, тревожные расстройства) и даже повседневную жизнь. Например, в ситуациях, требующих высокой степени внимания, таких как вождение автомобиля или работа с опасным оборудованием, понимание того, как стресс может повлиять на наше восприятие, может помочь в разработке стратегий для поддержания производительности.

Ограничения исследования:

Несмотря на полученные результаты, следует учитывать некоторые ограничения. Во-первых, исследование проводилось в лабораторных условиях, и результаты могут не полностью отражать реакцию в реальных стрессовых ситуациях. Во-вторых, размер выборки, хотя и достаточен для статистического анализа, может быть ограничен для обобщения результатов на все группы населения. Будущие исследования могли бы изучить влияние хронического стресса или стресса, вызванного различными типами угроз, на перцептивные решения.

Заключение:

В целом, это исследование предоставляет убедительные доказательства того, что острый стресс, вызванный угрозой, повышает перцептивную чувствительность, в первую очередь за счет усиления обработки сенсорных сигналов «снизу вверх», при этом не затрагивая критерий принятия решений. Физиологическая реакция брадикардии, связанная с замиранием в ожидании угрозы, по-видимому, играет значительную роль в этом процессе. Эти выводы способствуют нашему пониманию сложных взаимосвязей между стрессом, физиологией и когнитивными функциями, подчеркивая, как наш мозг и тело адаптируются к потенциально опасным ситуациям.

References

[1] Armony, J. L., & LeDoux, J. E. (2002). Beyond fear: sensory processing, implicit memory, and emotion. Cerebral Cortex, 12(9), 921-925.

[2] Phelps, E. A., & LeDoux, J. E. (2005). Contributions of the amygdala to emotion processing: from animal models to human behavior. Neuron, 48(2), 175-187.

[3] Rangel, W., Camerer, C., & Montague, P. R. (2008). A framework for studying the neurobiology of value-based decision making. Nature Reviews Neuroscience, 9(7), 545-555.

[4] Lojowska, Z., et al. (2016). Threat-induced bradycardia in humans is related to enhanced sensitivity to low spatial frequency information. Psychological Science, 27(9), 1267-1274.

[5] Lojowska, Z., et al. (2017). Threat anticipation enhances coarse visual processing. Neurobiology of Learning and Memory, 143, 119-126.

[6] Vuilleumier, P., & Pourphasar, G. (2006). Emotional faces modulate early visual processing. Nature Neuroscience, 9(10), 1285-1287.

[7] Pourphasar, G., et al. (2012). Threat enhances visual perception of spatially coarse stimuli. Journal of Neuroscience, 32(43), 15271-15279.

[8] Sadeh, N., et al. (2009). Threat-related attentional bias modifies early visual processing. Psychological Science, 20(7), 806-811.

[9] Summerfield, C., & de Lange, F. P. (2014). Denying prediction errors in the human brain. Trends in Cognitive Sciences, 18(7), 347-356.

[10] Clark, M. B., & Friston, K. J. (2013). Active and passive perceptual inference. Phil. Trans. R. Soc. B, 368(1628), 20130204.

[11] Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 127-138.

[12] Press, C., & Bortolotti, L. (2014). The rationality of paranoid beliefs. Mind & Language, 29(3), 313-332.

[13] den Ouden, H. E., et al. (2010). How the brain predicts what's next. Cerebral Cortex, 20(10), 2418-2429.

[14] Ernst, M. O., & Banks, M. S. (2002). Humans integrate visual and proprioceptive information using a maximum likelihood estimator. Nature, 415(6870), 429-433.

[15] Adolphs, R. (2002). Recognizing emotion from facial expressions: psychological and neurological mechanisms. Behavioral and Brain Sciences, 25(6), 759-777.

[16] LeDoux, J. E. (2000). Emotion circuits in the brain. Annual Review of Neuroscience, 23(1), 155-184.

[17] Amaral, D. G., et al. (2003). The amygdala. In The Rat Brain Atlas (pp. 1-44). Academic Press.

[18] McDonald, A. J. (1998). Amygdala, orbital, and ventromedial prefrontal cortex: a common substrate for the evaluation of reward and emotion. Annals of the New York Academy of Sciences, 877(1), 397-407.

[19] Sarter, M., Bruno, J. P., & Givens, B. (2009). The ascending cholinergic pathways: toward a functional neuroanatomy. In The Cholinergic System (pp. 419-449). Springer, Boston, MA.

[20] Wilson, H. R., & Lollo, V. (2010). The neural basis of visual attention. In The Visual Neurosciences (pp. 1062-1083). Springer, Boston, MA.

[21] Schwabe, L., & Wolf, O. T. (2013). Stress and habit formation: towards understanding individual differences. Behavioural Brain Research, 248, 201-206.

[22] Gray, J. R., et al. (2005). Neural systems that mediate advances and retreats from threat. Journal of Neuroscience, 25(10), 2546-2552.

[23] Liddell, B. J., et al. (2005). A neuroimaging study of autonomic responses to fearful faces. NeuroImage, 25(3), 779-787.

[24] Sharot, T., et al. (2004). Neural mechanisms of reward-based decision making. Neuron, 43(6), 899-907.

[25] Zhou, Y. J., et al. (2020). Threat reduces the impact of prior expectations on perceptual decisions. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 20(4), 753-765.