Интересное сегодня

Глубокая стимуляция мозга при резистентной депрессии: биомар...

Глубокая стимуляция мозга (DBS) — имплантируемые в мозг устройства, работающие по принципу «кардиост...

Как справиться с чрезмерным обдумыванием при СДВГ: понимание...

Почему люди с СДВГ чрезмерно обдумывают? Гиперактивный ум Синдром дефицита внимания и гиперактивнос...

Как апериодическая нейронная активность отражает метаконтрол...

Роль метаконтроля в когнитивной гибкости Метаконтроль — это способность находить баланс между устойч...

Национальная шкала качества жизни (NQLS) для подростков: оце...

Введение Метод Measurement-Based Care (MBC) (измерение на основе данных) все чаще применяется для ди...

Как звуки, похожие на «р», связаны с тактильным ощущением ше...

ВведениеВ недавнем исследовании Winter и его коллеги (WSPD) выдвинули гипотезу о том, что языки, в к...

Влияние цифровых медиа на формирование идентичности

Влияние цифровых медиа Цифровые медиа сталкиваются с множеством вызовов, которые являются значимыми ...

Влияние детских травм на психическое здоровье подростков: факторы, скрининг и справедливость

Значительная часть подростков в Соединенных Штатах сталкивается с неблагоприятным детским опытом (Adverse Childhood Experiences, ACEs). Этот опыт включает в себя физическое, эмоциональное и сексуальное насилие, а также другие семейные трудности, такие как наличие родителей, злоупотребляющих психоактивными веществами. Подростки, подвергшиеся такому опыту, имеют вдвое больший риск развития расстройств психического здоровья по сравнению со сверстниками, не подвергшимися ему. Поскольку подростковый возраст является критическим периодом для развития стрессовых расстройств, связанных с травмой, во всех учреждениях, работающих с подростками, рекомендуется проводить универсальный профилактический скрининг на предмет пережитых детских травм. Это может способствовать раннему выявлению подростков из группы риска, предотвращению будущих медицинских расходов, повышению осведомленности о травмах и связанных с ними симптомах, а также улучшению сотрудничества между специалистами в области психического здоровья и другими службами для предоставления научно обоснованного лечения, ориентированного на травму.

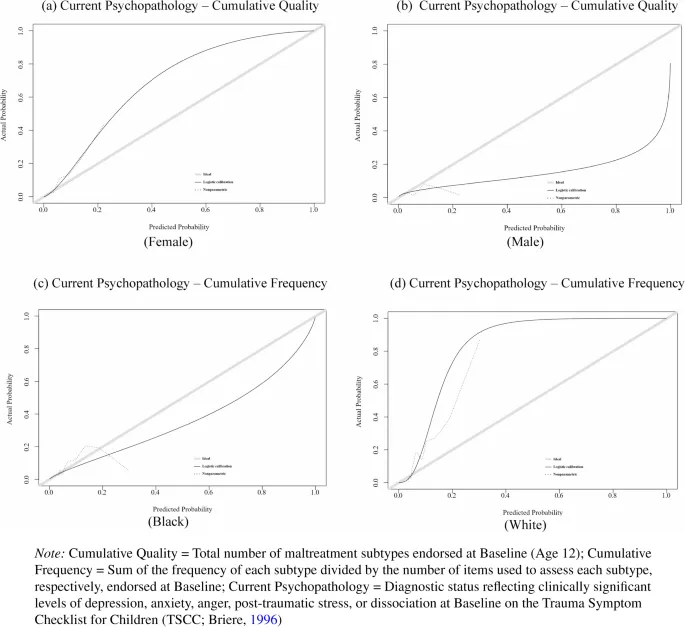

Кумулятивная частота травм против качества травм

Подростки чаще сталкиваются с множественными травмами, чем с единичным инцидентом. Поливиктимизация, в свою очередь, связана с повышенным риском хронических нарушений психологического состояния. Большинство профилактических протоколов скрининга оценивают пережитые травмы с точки зрения кумулятивного качества опыта, то есть общего количества пережитых подтипов травм. Однако этот подход основан на предположении, что каждый подтип травмы вносит равный вклад в психологический риск. Последние исследования оспаривают это, указывая на то, что некоторые травмы могут быть более вредоносными, чем другие. Например, исследования показали, что травмы, связанные с насилием (физическое, сексуальное или эмоциональное насилие, физическое или эмоциональное пренебрежение), являются более сильными предикторами психологического дистресса по сравнению с другими семейными трудностями (например, злоупотребление психоактивными веществами родителями). Также наблюдаются различия между подтипами насилия, причем некоторые формы (например, эмоциональное насилие) оказываются особенно сильными факторами риска психопатологии, связанной с травмой, среди молодежи.

Эти выводы предполагают, что протоколы скрининга могут выиграть от приоритизации опыта насилия и дифференциации между его подтипами, что может улучшить выявление рисков по сравнению с учетом только кумулятивного качества опыта или общего бытового неблагополучия.

Важность частоты травм

Прежде чем приоритизировать определенные подтипы насилия, необходимо изучить другие грани насилия, помимо качества (то есть количества пережитых подтипов), которые могут представлять риск для психического здоровья подростков. Например, было обнаружено, что частота насилия (то есть количество зарегистрированных инцидентов), независимо от пережитых подтипов, предсказывает более высокий уровень психологического дистресса. Исследования также подчеркнули важность изучения частоты при прогнозировании дезадаптивных последствий пережитого насилия среди подростков, демонстрируя, что частота насилия является надежным предиктором дезадаптивного поведения даже после контроля других аспектов насилия, включая качество, хроничность (т.е. период времени, в течение которого происходило насилие) и возраст начала (т.е. возраст, в котором впервые произошло насилие).

Эти выводы могут указывать на то, что прошлые исследования, касающиеся определенных подтипов насилия, которые являются особенно пагубными (например, эмоциональное насилие), могут быть связаны с тем, что они являются более частыми формами насилия, а не с самой природой этого насилия. Трансляционно, выводы о том, что частота насилия может представлять больший риск, чем подтипы насилия, предполагают, что текущие практики оценки кумулятивного риска через качество (например, серия вопросов «да/нет» о подтипах насилия) вместо частоты переживания травмы (т.е. сколько раз подросток подвергался травме) не соответствуют данным популяционного здравоохранения.

Статистическая точность скрининговых протоколов

Помимо определения того, какие типы и измерения травм особенно важны для прогнозирования психического здоровья молодежи, крайне важно установить статистическую точность скрининговых протоколов в различных контекстах. Опираясь на основу доказательной медицины, тестирование как статистической дискриминации, так и статистической калибровки необходимо для всесторонней оценки эффективности моделей прогнозирования. Статистическая дискриминация относится к способности модели точно различать тех, кто страдает психопатологией, и тех, кто ее не имеет, и считается особенно важной при принятии клинических решений на индивидуальном уровне. На сегодняшний день статистическая дискриминация изучалась только в отношении кумулятивных моделей травм, которые показали неудовлетворительные результаты. Например, было обнаружено, что общий балл ACEs имеет низкую точность в прогнозировании будущей психопатологии у молодежи. Это может быть связано с тем, что общий балл ACEs включает в себя переживания, менее связанные с симптомами психического здоровья (например, бытовое неблагополучие), и исключение таких пунктов может привести к повышению точности.

Другая важная грань статистической точности, которой уделялось меньше внимания, — это калибровка. Калибровка относится к точности модели в отношении соответствия между наблюдаемыми и прогнозируемыми исходами. Другими словами, калибровка оценивает, соответствует ли вероятностный прогноз события истинной лежащей в основе вероятности события, и особенно важна при принятии решений на уровне сообщества для информирования программ общественного здравоохранения. Хотя калибровка и дискриминация являются ортогональными конструктами, оценивающими различные компоненты точности, важно отметить, что модель прогнозирования может иметь идеальную дискриминацию, но бесполезные свойства калибровки (и наоборот).

Статистическая справедливость в скрининге травм

Помимо точности, одинаково важно тестировать статистическую справедливость. Статистическая справедливость относится к тому, предсказывает ли мера риска исходы с одинаковым уровнем точности в различных подпопуляциях. Отсутствие справедливости может привести к предвзятости в использовании скрининга на предмет насилия и неравенству в распределении необходимых профилактических ресурсов для молодежи из группы риска. Предыдущие исследования подчеркивали, что связь между пережитым насилием и психопатологией варьируется в зависимости от расы/этнической принадлежности, что может привести к менее точным прогнозам психопатологии у подростков, относящихся к расовым/этническим меньшинствам, по сравнению с их белыми сверстниками. Аналогично, исследования также предполагают, что связь между пережитым насилием и проблемами психического здоровья может различаться у мужчин и женщин, указывая на потенциальную гендерную предвзятость, которая может возникнуть при скрининге пережитого насилия.

Исследования в контексте ACEs показали, что, хотя общий балл ACEs демонстрирует адекватную дискриминацию и приемлемую калибровку для сопутствующих исходов психического здоровья в полной выборке, анализ подпопуляций выявил закономерности статистической несправедливости. Таким образом, необходимо проверить, могут ли определенные переживания насилия способствовать потенциальным различиям в прогнозировании рисков для психического здоровья или быть невосприимчивыми к ним.

Цели и методы исследования

Настоящее исследование было направлено на выявление потенциальных преимуществ и недостатков фокусировки на переживании насилия для оценки рисков для психического здоровья подростков путем тестирования следующих целей. Во-первых, были оценены статистическая точность и справедливость оценки кумулятивного риска для психического здоровья на основе (а) количества пережитых подтипов насилия на протяжении всей жизни (т.е. кумулятивного качества) и (б) частоты переживаний насилия на протяжении всей жизни (т.е. кумулятивной частоты). Затем эти цели были расширены на отдельные подтипы насилия, чтобы изучить, лучше ли количество различных действий (т.е. качество) или количество инцидентов (т.е. частота) оценивает риск. Решение сосредоточиться на качестве насилия было обусловлено его высокой распространенностью в прикладных скрининговых усилиях, в то время как частота насилия была основана на исследованиях, демонстрирующих, что частота лучше оценивает исходы, связанные с травмой, по сравнению с подтипами, хроничностью и возрастом начала.

Эти анализы проводились для (а) сопутствующих и прогностических исходов психического здоровья и (б) подпопуляций подростков, определяемых по полу и расе/этнической принадлежности. В целом, в соответствии с предыдущими исследованиями, было высказано предположение, что кумулятивная частота обеспечит инкрементально действительный прогноз диагностического статуса по сравнению с оценкой кумулятивного качества. В отношении подтипов насилия было высказано предположение, что эмоциональное насилие продемонстрирует более высокие уровни точности в прогнозировании исходов по сравнению с другими подтипами. Исследовательские исследования проводились для изучения того, что лучше прогнозирует исходы психического здоровья: качество эмоционального насилия (например, родитель обвинял ребенка в его собственных проблемах) или частота эмоционального насилия. Наконец, в соответствии с предыдущими исследованиями, которые обнаружили различные связи между пережитым насилием и психическим здоровьем подростков по признаку пола и расы/этнической принадлежности, было высказано предположение, что возникнут закономерности несправедливости, при которых более высокие баллы переживания насилия будут завышать риск плохого психического здоровья у подпопуляций подростков, идентифицирующих себя как мужчины или чернокожие.

В исследовании использовались вторичные данные из Лонгитюдных исследований детского насилия и пренебрежения (LONGSCAN). LONGSCAN — это консорциум параллельных лонгитюдных исследований в 5 центрах для изучения долгосрочных предшественников и последствий детского насилия. В текущем исследовании использовались данные, собранные в возрасте 12, 16 и 18 лет. Окончательная выборка состояла из 839 подростков, примерно поровну распределенных по полу (50,5% женщин). По расово-этническому признаку 55,2% выборки идентифицировали себя как чернокожие, 26,2% — как белые, 6,6% — как испаноязычные, а 12,1% — как «другие».

Измерения

Исходы: Для оценки уровня психологического дистресса, связанного с травмой, использовались Шкала симптомов травмы для детей (TSCC; Briere, 1996) в возрасте 12 и 16 лет и Инвентарь симптомов травмы (TSI; Briere, 1995) в возрасте 18 лет. Подросткам предлагалось указать частоту симптомов по 4-балльной или 3-балльной шкале Лайкерта. Были установлены клинически значимые пороговые значения (t-оценки ≥ 65).

Насилие: Для оценки опыта физического, эмоционального и сексуального насилия использовались самоотчетные меры. Для оценки физического и эмоционального пренебрежения использовались 14 пунктов Модифицированной многомерной шкалы пренебрежительного поведения (MNBSA; Straus et al., 1995; Dubowitz et al., 2011). Кроме определения наличия каждого подтипа насилия, оценивалось качество опыта (количество положительных ответов по пунктам) и частота насилия (количество инцидентов).

Аналитический подход к данным

Были проведены предварительные анализы для изучения потенциальных закономерностей пропущенных данных и расчета описательных статистик. Качество и частота насилия были перекодированы для обеспечения соответствия рекомендациям. Кумулятивная частота переживания насилия по всем подтипам рассчитывалась как сумма по подтипам, с делением исходного количества каждого подтипа на количество пунктов для этого подтипа для поддержания сопоставимой шкалы. Были проведены логистические регрессионные модели для изучения того, какие индексы переживания насилия связаны с сопутствующей (т.е. 12 лет) психопатологией, связанной с травмой, в то время как регрессионные модели, дополнительно контролирующие психопатологию в возрасте 12 лет, изучали, какие индексы насилия связаны с прогностическими (т.е. 16 и 18 лет) исходами.

Статистическая дискриминация исследовалась с помощью кривых рабочих характеристик приемника (ROC), где индексы, демонстрирующие по крайней мере статистически значимый средний размер эффекта (AUC ≥ 0.64), считались клинически полезными. Затем проводился тест ДеЛонга между индексами, продемонстрировавшими клиническую полезность, чтобы проверить, лучше ли определенные индексы насилия классифицируют риск. Калибровка тестировалась с использованием z-теста Шпигельхальтера и калибровочных кривых.

Статистическая справедливость оценивалась путем проверки, дают ли индексы насилия, демонстрирующие как дискриминационную, так и калибровочную точность, справедливые прогнозы для различных подгрупп подростков по полу и расе/этнической принадлежности. Тестирование статистической справедливости дискриминации проводилось путем оценки значимых различий в кривых ROC с помощью теста ДеЛонга. Соответственно, статистическая справедливость калибровки оценивалась по значимым различиям в доверительных интервалах и наклонах, сгенерированных калибровочными кривыми.

Результаты

Предварительные анализы показали, что 4,8%, 4,4% и 14,2% подростков имели психопатологию, связанную с травмой, в возрасте 12, 16 и 18 лет соответственно. Были обнаружены различия в распространенности психопатологии по полу и расе/этнической принадлежности. Были выявлены закономерности пропущенных данных, и некоторые факторы (например, эмоциональное пренебрежение) были связаны с большей вероятностью пропуска последующей оценки. Однако регрессионные анализы не выявили значимых эффектов пропущенных данных на связь между насилием и психопатологией.

Статистическая дискриминация: Было обнаружено, что кумулятивная частота насилия и эмоциональное насилие (как качество, так и частота) были клинически полезными предикторами сопутствующей психопатологии. Кумулятивная частота также показала клиническую полезность в прогнозировании психопатологии в возрасте 16 лет. Однако ни один из индексов насилия не продемонстрировал клинической полезности в прогнозировании долгосрочных (18 лет) прогностических психопатологических исходов. Были обнаружены различия в точности прогнозирования между различными подтипами насилия и между сопутствующими и прогностическими исходами. Были замечены закономерности несправедливости по расе/этнической принадлежности, причем кумулятивная частота насилия демонстрировала значительно большую точность в прогнозировании психопатологии в возрасте 12 лет среди подростков, идентифицирующих себя как белые, по сравнению с теми, кто идентифицировал себя как чернокожие.

Калибровка: Были обнаружены закономерности несправедливости по полу при прогнозировании риска психопатологии в возрасте 12 лет. В частности, кумулятивное качество насилия, как было обнаружено, завышало сопутствующую психопатологию, связанную с травмой, среди мужчин, а также чрезмерно скромно оценивало сопутствующий риск среди подростков, идентифицирующих себя как белые, но не среди чернокожих. Особое внимание привлек тот факт, что в подгруппах ни в одной из них не было обнаружено закономерностей неправильной калибровки или несправедливости для эмоционального насилия при прогнозировании сопутствующей психопатологии. Эти выводы предполагают, что эмоциональное насилие, измеряемое как по качеству, так и по частоте, обеспечивает точные и справедливые прогнозы рисков для сопутствующих психических расстройств, связанных с травмой, у подростков.

Обсуждение

Настоящее исследование было направлено на информирование формирующихся протоколов скрининга на предмет травм. В целом, были получены неоднозначные результаты при концептуализации закономерностей насилия по качеству против частоты; однако появились заметные закономерности статистической несправедливости в различных концепциях насилия. В частности, результаты показали, что кумулятивное качество завышает риск психопатологии у мальчиков, но не у девочек при прогнозировании сопутствующих исходов. Среди расово-этнических подгрупп результаты показали большую точность кумулятивной частоты при прогнозировании сопутствующих исходов у молодежи, идентифицирующей себя как белая, а также закономерности занижения и чрезмерно скромных прогнозов риска по сравнению с их сверстниками, идентифицирующими себя как чернокожие. Тем временем, анализ точности и справедливости показал, что эмоциональное насилие может быть более важным для приоритизации в универсальных инициативах скрининга для подростков.

Результаты в возрасте 16 лет дали основания полагать, что кумулятивная частота и частота эмоционального насилия обеспечивают точные и потенциально справедливые оценки краткосрочного прогностического дистресса, в то время как все индексы насилия не смогли продемонстрировать клиническую полезность в прогнозировании долгосрочных (18 лет) прогностических психопатологических исходов. В настоящее время большинство протоколов скрининга определяют переживание травмы на основе качества (т.е. количества различных пережитых подтипов травм). Более недавние концептуализации также предположили, что этот подход должен конкретно фокусироваться на насилии, поскольку оно может быть более тесно связано с поведенческим благополучием по сравнению с другими часто оцениваемыми травмами (например, нарушенное функционирование родителя из-за злоупотребления психоактивными веществами). Тем не менее, эти подходы по-прежнему фокусировались на подтипах и не учитывали инкрементальную валидность оценки насилия по частоте (т.е. сколько раз человек подвергался травматическим событиям).

Учитывая результаты исследований популяционного здравоохранения, было высказано предположение, что приоритизация частоты насилия, независимо от подтипа, приведет к более точным результатам. Важно отметить, что кумулятивное качество и частота насилия продемонстрировали сопоставимые уровни точности как в статистической дискриминации, так и в калибровке по сравнению с предыдущими исследованиями, изучавшими типы переживания травм помимо насилия (например, ACEs). Хотя эти результаты противоречат первоначальным гипотезам, они предполагают, что при классификации сопутствующего риска, сосредоточенного на переживании насилия, мало что теряется (или приобретается) по сравнению с ACEs в целом. Интересно, что, хотя результаты показали аналогичные результаты в клинической точности скрининга кумулятивного качества переживания насилия по сравнению с частотой при прогнозировании сопутствующего риска, потенциальные различия проявились при прогнозировании краткосрочного (т.е. 16 лет) прогностического риска. Эти выводы потенциально предполагают, что более точные прогнозы психического здоровья подростков возможны при сосредоточении на количестве случаев, а не на количестве типов переживания насилия.

Исследование статистической справедливости также прояснило некоторые потенциальные подводные камни при скрининге факторов риска из окружающей среды в прикладных условиях. Анализ расхождений в статистической дискриминации и калибровке между подпопуляциями подростков продемонстрировал закономерности несправедливости как по полу, так и по расе при прогнозировании сопутствующих исходов. В частности, поливиктимизация на основе подтипов и частоты завышала вероятность риска психопатологии, связанной с травмой, у подростков мужского пола, в то время как опора на частоту насилия приводила к закономерностям занижения и чрезмерно скромных прогнозов риска у белых подростков. Эти выводы, особенно в отношении расы/этнической принадлежности, напоминают результаты предыдущих популяционных исследований, которые также продемонстрировали закономерности несправедливости между подпопуляциями подростков при оценке травм в более широком смысле (например, ACEs).

Трансляционно, закономерности статистической несправедливости в отношении калибровки могут быть особенно проблематичными, поскольку они подрывают использование оценки переживания насилия в общественных целях, как это отстаивают сторонники скрининга ACEs. Эти закономерности несправедливости между подпопуляциями подростков могут быть связаны с несколькими объяснениями. Например, несправедливость в оценке риска по признаку пола может быть связана с истощенными ресурсами у девочек в подростковом возрасте из-за повышенного воздействия межличностных травм. Эти различия могут быть обусловлены социокультурными факторами, включая социально обусловленные гендерные различия в реакции на стресс, различия в когнитивных реакциях на переживание травм (например, большее самообвинение у девочек-подростков) и различия в поведенческих стратегиях преодоления (например, более широкое использование мысленного моделирования, ментальной дезадаптации и подавления воспоминаний о травмах у девочек), а также нейробиологические различия, которые могут быть особенно важны для подростков, проходящих пубертат.

Аналогично, закономерности несправедливости между расовыми/этническими группами, согласующиеся с предыдущими исследованиями, также могут быть связаны с множественными объяснениями. Например, в соответствии с теориями устойчивости, исследования показывают, что такие факторы, как религиозность и духовность, поддержка со стороны религиозных организаций и коммунализм, могут быть особенно полезны для подростков, идентифицирующих себя как чернокожие, в защите от негативных последствий переживания травм, что приводит к различиям в связи между травмой и психопатологией у расово разнообразной молодежи. Альтернативно, в соответствии с гипотезой закаливания, небелые подростки склонны переживать больше травм из-за большего воздействия бедности и, как следствие, могут быть более устойчивы к последствиям, связанным с насилием.

Вместо того чтобы полагаться на кумулятивные индексы насилия для классификации риска, результаты исследования предполагают, что может быть более полезно сосредоточиться на травмах, которые полагаются на вербальное общение внутри семьи. В частности, в данном исследовании было обнаружено, что переживание эмоционального насилия, как по качеству, так и по частоте, было особенно важно для классификации сопутствующего и краткосрочного прогностического риска среди подростков обоих полов и различных расовых/этнических групп. Эти выводы соответствуют недавним фундаментальным исследованиям, которые показали, что эмоциональное насилие может быть особенно вредным для подростков различных полов и рас/этнических групп из-за его воздействия как на интраперсональные механизмы, включая регуляцию эмоций и негативные когнитивные предубеждения, так и на физиологические системы стрессовой реакции, и нейробиологию, а также на межличностные механизмы, такие как снижение доступности социальной поддержки.

Аналогично, предыдущие исследования показали, что переживание эмоционального насилия, измеренное как по качеству, так и по частоте, связано с самыми высокими показателями повторной виктимизации и тяжести дистресса по сравнению с другими подтипами насилия, что может объяснить сходство результатов, наблюдаемых между качеством и частотой эмоционального насилия. Тот факт, что эмоциональное насилие несло больший риск классификации психопатологии по сравнению с другими переживаниями насилия, еще раз подчеркивает необходимость рассмотрения альтернативных подходов к операционализации ранних травм, выходящих за рамки кумулятивных баллов, таких как дифференциальное взвешивание определенных переживаний насилия.

Наконец, важно отметить, что ни один из результатов не предполагает, что опора на переживание насилия для прогнозирования долгосрочных будущих проблем с психическим здоровьем оправдана. Результаты исследования подтверждают предыдущие исследования, которые показали, что баллы ACEs в период от рождения до 12 лет демонстрировали дискриминационную способность чуть выше случайной (AUC = 0.58) при прогнозировании будущих исходов психического здоровья в возрасте 18 лет. Хотя другие предполагали, что фокусировка на переживаниях насилия может повысить точность скрининга ACEs, данное исследование не нашло подтверждения этому утверждению. Эти результаты ставят под сомнение обоснование долгосрочных выгод от новых практик скрининга.

Например, в штате Калифорния были введены общие политики для содействия универсальному скринингу на предмет переживания ранних травм. Такие политики включают возмещение расходов поставщикам медицинских услуг Medicaid (MediCal в Калифорнии) в размере 29 долларов США за каждого индивидуально обследованного на ACEs и обязательное покрытие страхованием ACEs скрининга (ACEs Aware), направленное на выявление лиц, которые могут быть в группе риска по негативным последствиям для здоровья, с использованием баллов ACEs, измеренных ретроспективно или прогностически. Важно отметить, однако, что результаты данного исследования, как и других, предполагают, что опора на оценку травм в их нынешнем виде может привести к большему потенциальному вреду (например, стигматизации, ненадлежащим направлениям), чем пользе для общественного здравоохранения. Альтернативно, более недавние исследования предполагают, что включение оценки динамических рисков (т.е. модифицируемых индивидуальных различий, возникающих в результате переживания травм) может быть более предсказательным для исходов психического здоровья и более осуществимым для реализации.

Таким образом, хотя ретроспективные оценки травм у взрослых заложили основу для скрининга молодежи в педиатрических учреждениях, обоснование того, почему оправдано задавать эти деликатные вопросы, необходимо обновить на основе лонгитюдных исследований, включая данное, с участием молодежи.

Ограничения исследования

Несмотря на методологические сильные стороны данного исследования, следует отметить несколько ограничений. Во-первых, исследование не смогло изучить закономерности статистической несправедливости среди более разнообразных расово-этнических подгрупп подростков (например, испаноязычных подростков) из-за ограничений размера выборки. Учитывая предыдущие выводы, демонстрирующие значительные предубеждения в статистической справедливости среди испаноязычных подростков, а также среди подпопуляций подростков на основе пересечения расы/этнической принадлежности и пола, для будущих исследований может быть важно изучить статистическую справедливость среди разнообразных подгрупп подростков. Аналогично, закономерности недопустимых решений, которые возникли в отношении статистических данных калибровки, особенно в подпопуляциях подростков и конкретных подтипах насилия (например, частота эмоционального насилия в возрасте 16 лет), могут быть связаны с ограничениями размера выборки. Таким образом, для демонстрации статистической дискриминации и справедливости калибровки для краткосрочных прогностических исходов с использованием кумулятивной частоты и частоты эмоционального насилия в качестве индексов скрининга может потребоваться репликация текущего исследования на более крупной выборке.

Далее, хотя текущее исследование было сосредоточено на качестве и частоте насилия, может быть важно протестировать клиническую полезность альтернативных индексов насилия, которые способны интегрировать множество измерений (например, хроничность и время), поскольку они могут обеспечить более всестороннюю оценку переживания насилия. Кроме того, хотя использование большого вторичного набора данных позволило изучить точность и справедливость среди подгрупп подростков, текущее исследование одновременно было ограничено схемами кодирования, предоставленными в наборе данных, в которых различные переживания насилия в рамках каждого подтипа были приравнены к единому коду (например, сексуальное насилие). Исследование более детализированных подходов к измерению и индексации переживания насилия может помочь лучше понять клиническую полезность скрининга различных измерений насилия. Наконец, переживание насилия и исходы психического здоровья основывались на ретроспективных самоотчетах подростков. Хотя использование самоотчетов подростков может позволить «ориентированное на ребенка» исследование насилия, мультиинформаторный метод может обеспечить более всестороннее исследование переживания травмы и связанного с ним функционирования, а также снизить риск смещения ретроспективных воспоминаний.

Заключение

В целом, настоящее исследование выявило аналогичные результаты по качественным и количественным показателям насилия при оценке сопутствующего риска для психического здоровья, демонстрируя при этом потенциальные различия при прогнозировании краткосрочных прогностических исходов. Важно отметить, что было обнаружено, что сосредоточение на эмоциональном насилии для оценки риска травм может быть более перспективным подходом. С методологической точки зрения, результаты подчеркнули важность изучения статистической справедливости в скрининге травм наряду с более традиционными тестами точности, что может помочь предотвратить потенциальные предубеждения в универсальных протоколах скрининга травм. Трансляционно, эти выводы отражают предыдущие опасения относительно внедрения и опоры на текущие универсальные инициативы скрининга травм. Кроме того, результаты данного исследования расширяют эту работу, предполагая, что дифференциальное взвешивание определенных травм (например, эмоционального насилия) может быть альтернативным подходом к традиционным практикам скрининга травм, который может обеспечить более точный и справедливый процесс выявления рисков среди подростков.