Интересное сегодня

Влияние тревоги и депрессии на питание во время беременности...

Введение Беременность представляет собой уникальный период, характеризующийся множественными физиоло...

Психоделики и антидепрессанты: как псилоцибин воздействует н...

Введение Недавние исследования показывают, что псилоцибин, активное вещество, содержащееся в "волшеб...

Письмо отцу от сына, который покончил с собой

Дорогой Роб, "Я люблю тебя, папа". Это были последние слова, которые ты сказал мне накануне того дня...

Как предотвратить выгорание при СДВГ и сохранить гармонию в ...

Как выгорание при СДВГ влияет на отношения Повышенная раздражительность и эмоциональная дисрегуляци...

Серебряный развод: 3 неожиданных урока о поздних расставания...

Введение в феномен серебряного развода Когда брак распадается после десятилетий совместной жизни, по...

Афантазия и бинокулярное соперничество: как измерить силу ме...

Введение Визуальные ментальные образы — это способность создавать сенсорные представления стимулов б...

Влияние визуальных стимулов на восприятие времени: скорость, плотность и ощущение течения времени

Субъективное ощущение течения времени является неотъемлемой частью нашего опыта и повседневной жизни, отличной от объективной оценки длительности временных промежутков. Однако понимание факторов, влияющих на наше восприятие прохождения времени, до сих пор в основном ограничивалось эмоциональными и когнитивными аспектами в длительных ситуациях. В данном исследовании мы изучали влияние низкоуровневых визуальных стимулов на восприятие течения и длительности времени в интервалах от 10 до 30 секунд.

Новый подход к изучению восприятия времени

Мы разработали новый экспериментальный подход в среде звездного поля, позволяющий исследовать влияние базовых визуальных характеристик сцены (скорости и плотности звезд) и длительности ситуации, причем все это в рамках задачи отслеживания цвета. Результаты двух экспериментов демонстрируют, что скорость и плотность звезд влияют на восприятие течения времени независимо от оценки длительности и задачи отслеживания цвета. Ощущение прохождения времени ускоряется при более интенсивных изменениях звездного поля от момента к моменту, в то время как оценки длительности остаются сопоставимо неизменными. Эти результаты убедительно свидетельствуют о наличии различных психологических процессов, лежащих в основе ощущения течения времени и способности оценивать его длительность. Далее обсуждаются потенциальные механизмы, лежащие в основе этих результатов, а также перспективы экспериментальных подходов к изучению опыта прохождения времени в психологических и нейронаучных исследованиях.

Введение: субъективное время против объективного

Измерения времени, например, с помощью физических часов, структурируют нашу повседневную жизнь и позволяют нам координировать действия с другими людьми на больших расстояниях и в течение длительных периодов. Это основано на фундаментальных предположениях о том, что физическое время течет с постоянной скоростью и может надежно измеряться часами. Однако повседневный опыт подсказывает, что это не соответствует нашему субъективному восприятию течения времени: мы говорим, что время течет «медленно», когда нам скучно, или «летит», когда мы заняты приятной деятельностью. Фактически, мы осознаем это различие и, похоже, приняли это разделение субъективного восприятия течения времени от физического времени, измеряемого часами1,2. Это также отражается в изменениях восприятия течения времени, описываемых пациентами с депрессивными синдромами3,4,5,6 и легкими когнитивными нарушениями7, даже когда их способность оценивать длительность сохранена. Тем не менее, что определяет и составляет субъективное переживание течения времени как уникальную категорию временного опыта, остается плохо изученным8,9,10.

Предыдущие исследования и ограничения

Предыдущие исследования субъективного восприятия течения времени были сосредоточены на влиянии высокоуровневых эмоциональных или когнитивных аспектов деятельности и ситуаций. Опыт прохождения времени ассоциировался с текущей деятельностью, ее гедонистической ценностью11 и требованиями к вниманию12,13,14, эмоциональным состоянием и уровнем тревоги или страха15,16,17, а также с ожиданиями18,19, воспоминаниями об опыте20 и значимыми контекстуальными факторами8, касающимися конкретного интервала, и предположениями о времени (путем манипулирования внешними часами, для обзора см.21). Тем не менее, роль низкоуровневых характеристик стимула в модуляции течения времени остается нерешенной. Изучение этих особенностей становится еще более актуальным, поскольку они оказывают значительное влияние на суждения о длительности временного интервала, как уже было исследовано в работах по восприятию времени22,23,24,25,26.

Влияние визуальных стимулов на оценку длительности

Многочисленные исследования показали, что суждения о длительности зависят от стимулов, представленных в течение этого интервала. Например, для визуальных стимулов оценки длительности увеличивались с увеличением скорости движущихся визуальных стимулов27,28,29. Ускоряющиеся стимулы, напротив, оценивались как более короткие по времени по сравнению со статическими стимулами, тогда как статические стимулы оценивались как более короткие по сравнению с замедляющимися стимулами30,31. Кроме того, длительность оценивалась как более продолжительная для стимулов с большим размером, количеством, яркостью и даже числовыми значениями32.

Оценки длительности использовались для получения косвенных выводов о «ускорении/замедлении» психологических процессов, связанных со временем, и их нейронных механизмах33,34,35. Важно отметить, однако, что оценки длительности не требуют суждений о течении времени (что является предметом данного исследования). Предыдущие исследования предполагают, что суждения о течении времени качественно отличаются от суждений о длительности временного интервала как у здоровых людей12,36,37, так и у пациентов с когнитивными расстройствами3,7. Тем не менее, широко задокументированные эффекты низкоуровневых характеристик стимула на суждения о длительности вызывают вопрос, могут ли эти характеристики также влиять на субъективное течение времени. Кроме того, в отличие от интервалов менее секунды, обычно исследуемых для суждений о длительности, исследования течения времени обычно охватывали сценарии, включающие интервалы в несколько минут9,21. Поэтому в настоящем исследовании (Эксперимент 1 в лаборатории, Эксперимент 2 онлайн) мы исследовали, как свойства простого визуального стимула (поля движущихся точек) в течение надсекундного временного интервала (от 10 до 30 секунд) могут влиять на проспективное восприятие времени38, а именно, на субъективное переживание течения времени и его связь с сопутствующими эффектами на суждения о длительности интервала.

Экспериментальный дизайн

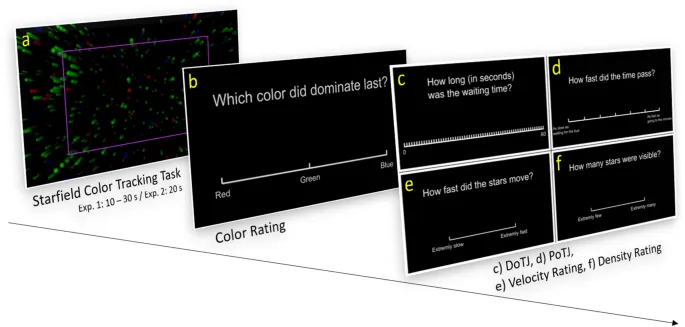

В обоих экспериментах стимулом в каждом испытании было «звездное поле» (Рис. 1а) — случайно распределенная коллекция цветных точек («звезд»), которые непрерывно двигались радиально от центра экрана к его периферии в течение всего интервала стимуляции от 10 до 30 секунд. Это создавало впечатление полета сквозь скопление звезд без каких-либо индикаторов начала или конца этого полета. Пропорция цветов звезд в звездном поле также могла непредсказуемо меняться в течение интервала стимуляции. В конце показа стимула участники должны были сообщить о доминирующем цвете непосредственно перед окончанием показа стимула, а затем судить либо о (i) течении времени во время испытания, либо о (ii) длительности испытания. Требование отслеживать цвет использовалось для направления внимания участников на стимул и отвлечения их от мыслей, связанных со временем, например, внимания к времени.

Для стимула звездного поля скорость и плотность являются критическими факторами интенсивности визуальных изменений. Поскольку воспринимаемые визуальные изменения между последовательными кадрами могут быть больше при более высокой скорости и плотности, мы предположили, что различия от момента к моменту между непосредственным настоящим и непосредственным прошлым также могут восприниматься как более заметные для звездных полей с более высокой скоростью и плотностью8. Эта потенциальная связь между визуальными изменениями и восприятием времени предполагает, что скорость и плотность стимулов могут влиять на переживаемое течение времени, независимо от физической длительности стимулов. Напротив, ожидается, что фактическая длительность интервала будет доминирующим фактором, влияющим на суждения о длительности, которые, возможно, дополнительно модулируются скоростью и/или плотностью.

Чтобы проверить эти предположения, используя парадигму отслеживания цвета в звездном поле, мы систематически варьировали скорость и плотность звезд в звездном поле и длительность испытания, а также анализировали их влияние на суждения о течении времени (PoTJs — Passage of Time Judgments) и суждения о длительности времени (DoTJs — Duration of Time Judgments). Мы предположили, что скорость, плотность и длительность могут иметь разрозненные последствия для DoTJs и PoTJs.

Эксперимент 1

Методы

Участники: 20 участников (возраст: 18–54, M = 39.3, SD = 10.18; 8 идентифицировали себя как женщины, 12 как мужчины) были набраны для эксперимента и получили денежное вознаграждение (10 евро в час). Критерии включения: возраст от 18 до 55 лет, критерии исключения: наличие психических или неврологических заболеваний, текущий прием психоактивных препаратов или дальтонизм. Все участники дали письменное информированное согласие до участия в исследовании. Исследование было одобрено этическим комитетом медицинского факультета Кельнского университета, Германия, и соответствовало Хельсинкской декларации. Все эксперименты проводились в соответствии с соответствующими руководящими принципами и нормами. Следует отметить, что поскольку ни размеры эффекта, ни внутри- или межсубъектная дисперсия проспективных PoTJs в коротких временных интервалах не могли быть оценены по предыдущим исследованиям, размер выборки не основывался на предварительном расчете мощности. Вместо этого мы использовали это исследование для генерации гипотез абдуктивным путем и провели второй эксперимент (см. ниже) для проверки воспроизводимости основных результатов.

Стимулы

Стимулы в нашем исследовании характеризовались черным фоном и цветными точками (далее — «звезды»), которые появлялись в центре экрана, а затем равномерно двигались к периферии экрана радиально и по прямой траектории. Это вызывало впечатление движения сквозь звездное поле в открытом космосе или движения относительно пространства.

Эти стимулы были сгенерированы с использованием Python 3.7.3 (Python Software Foundation, https://www.python.org/) с использованием пакетов PsychoPy39 и PyGame40 и представлены на 27-дюймовом экране (Asus Swift PG279Q, разрешение: 2560 × 1440 пикселей).

В каждом испытании положение и траектория всех звезд определялись в трехмерном пространстве. Каждая звезда инициализировалась в (равномерно) случайном положении внутри исходного прямоугольника (X = ±422, Y = ±238, Z = 64) и ей назначался один из трех цветов (красный: 255, 0, 0; зеленый: 0, 255, 0; синий: 0, 0, 255) на основе цветового соотношения, заданного для всего стимула (см. ниже). Таким образом, в зависимости от заданного цветового соотношения, цветовой состав всего звездного поля преобладал одним из цветов.

Каждая звезда затем двигалась по прямой линии вдоль оси Z до достижения прямоугольника Z = +128. Когда звезда достигала этого целевого прямоугольника, она удалялась с дисплея и заменялась новой звездой во случайно выбранном положении в исходном прямоугольнике и со случайно выбранным цветом на основе заданного цветового соотношения для всего стимула. В каждом испытании все звезды двигались радиально с одинаковой скоростью. Впечатление динамического изменения цвета достигалось за счет изменений в заданном цветовом соотношении всего стимула. Впоследствии весь стимул постепенно менял свой цветовой состав: каждая звезда исчезала на «переднем» (периферия) плане и вновь появлялась на «заднем» (центр) с новым цветом, выбранным на основе нового цветового соотношения.

Трехмерное движение звезд рассматривалось после перспективной проекции на 2D-плоскость на Z = 128, параллельную исходному прямоугольнику, с направлением взгляда на исходный прямоугольник. После этой проекции исходный прямоугольник для всех звезд имел размеры (w = 33.19°, h = 18.30° поля зрения) в центре экрана. Перспективная проекция также применялась к размеру звезд и их яркости.

С помощью перспективной проекции каждая звезда была маленькой (диаметр = 0.02° поля зрения), тускло освещенной и едва видимой при появлении, а затем двигалась радиально по прямой линии к периферии экрана. По пути звезды увеличивались в размере (максимальный диаметр = 0.38° поля зрения) и яркости. Такой подход был выбран для поддержки погружения участников в трехмерную среду и, следовательно, для усиления эффектов визуальной стимуляции.

На основе этой общей структуры могли создаваться и отображаться различные вариации стимулов звездного поля. Каждое конкретное испытание определялось четырьмя параметрами: ДЛИТЕЛЬНОСТЬ (DURATION) на трех уровнях (10, 20, 30 с); СКОРОСТЬ (VELOCITY) на двух уровнях (увеличение z: 1/с [медленно], 4/с [быстро]; что приводило к среднему изменению поля зрения 1.08°/с и 3.90°/с), ПЛОТНОСТЬ (DENSITY) на двух уровнях (750 звезд [низкая], 3000 звезд [высокая]) и СЛОЖНОСТЬ (DIFFICULTY) на двух уровнях, основанных на цветовом соотношении (4/3 + 3, 6/2 + 2, где цветовое соотношение указывает на долю одного цвета (числитель) по отношению к двум другим цветам (знаменатель)).

Парадигма

Каждое испытание начиналось с показа стимула звездного поля (см. Рис. 1а). Конец стимула всегда отмечался экраном с вопросом «Какой цвет доминировал в конце?» и цветовыми словами «красный», «зеленый», «синий» (Рис. 1b). Участники нажимали на одно из этих трех слов, чтобы сообщить о наиболее доминирующем цвете звезды в конце стимула. Затем за оценкой цвета следовал один из четырех возможных вопросов. Эти вопросы были известны участникам до начала эксперимента, хотя участники не знали, какой конкретный вопрос будет задан в конце данного испытания. Тем не менее, участники, безусловно, могли ожидать вопроса, связанного с восприятием времени, поэтому DoTJs и PoTJs считаются проспективными временными суждениями23.

- 1. (DoTJ): «Как долго был период ожидания?» (шкала от 1 до 60 секунд); (Рис. 1c)

- 2. (PoTJ): «Как быстро прошло время?» (7-балльная шкала, с экстремумами, помеченными примерами медленного и быстрого прохождения времени из личной повседневной жизни участников. Эти примеры основывались на предэкспериментальном интервью (см. раздел «Процедура») и служили автобиографическими якорями, чтобы дать участникам дополнительную ориентацию и стандартизировать диапазон шкал (Рис. 1d).

Следующие два вопроса были включены для проверки манипуляций:

- 3. (скорость): «Сколько звезд вы видели?» (шкала от 0 = «чрезвычайно мало» до 100 = «чрезвычайно много»); (Рис. 1e)

- 4. (плотность): «Как быстро двигались звезды?» (шкала от 0 = «чрезвычайно медленно» до 100 = «чрезвычайно быстро»). (Рис. 1f).

После этого следующее испытание начиналось автоматически. Эксперимент проводился в два блока по 15–20 минут каждый. Внутри блока каждая из 24 уникальных комбинаций стимулов (3 уровня ДЛИТЕЛЬНОСТИ * 2 уровня СКОРОСТИ * 2 уровня ПЛОТНОСТИ * 2 уровня СЛОЖНОСТИ) предъявлялась дважды в случайном порядке, один раз с DoTJ, один раз с PoTJ. Кроме того, каждый блок содержал 4 испытания для проверки манипуляций, причем все 8 возможных комбинаций 2 уровней скорости, 2 уровней плотности и 2 вопросов для проверки манипуляций были случайным образом распределены по всему эксперименту (уровни длительности и сложности были случайно выбраны для каждого испытания проверки манипуляций). Всего каждый блок содержал 52 испытания (24 DoTJ, 24 PoTJ, 4 оценки для проверки манипуляций).

Процедура

Перед началом эксперимента участникам была предоставлена информация в устной и письменной форме о деталях исследования, и они дали письменное согласие.

После предоставления информации участникам, но до того, как они получили более подробную информацию или инструкции об эксперименте и задаче, было проведено краткое предэкспериментальное интервью. В этом интервью (для подробного описания см. Дополнительный материал S2) участников спрашивали о повседневных примерах быстрого и медленного течения времени. Эти примеры, сведенные к 1 или 2 ключевым словам, впоследствии использовались в качестве якорей для PoTJs, индивидуально обозначая минимум и максимум шкал PoTJ в компьютерном эксперименте.

Эксперимент: После предэкспериментального интервью участникам было сказано, что они будут смотреть различные видеоролики с изображением звезд разных цветов, и их задачей будет отслеживать цвета на протяжении всего стимула и сообщать о последнем преобладающем цвете. Поскольку соотношение между различными цветами могло меняться в любой момент времени, им приходилось оставаться бдительными и внимательными.

Перед началом эксперимента участникам было предложено четыре практических испытания, чтобы они могли ознакомиться с общей структурой испытания и вопросами («цвет» + «скорость», «цвет» + «плотность», «цвет» + «DoTJ», «цвет» + «PoTJ»). Между двумя блоками эксперимента участникам предоставлялась возможность сделать короткий перерыв. После эксперимента последовало краткое постэкспериментальное исследование и анкетирование (для подробного описания см. Дополнительный материал S3).

Предварительная обработка данных

Сырые значения DoTJ были преобразованы в пропорциональные оценки длительности для анализа путем логарифмирования оцененной длительности, деленной на истинную длительность стимулов (пропорциональные оценки длительности = log(DurationEstimate/DurationReal)). Это обеспечило сопоставимость DoTJs между различными длительностями стимулов, учитывая скалярные свойства оценок длительности39. Пропорциональные оценки длительности > 0 могут быть интерпретированы как завышенные оценки длительности интервалов, в то время как значения < 0 означают заниженную оценку длительности интервалов. Соответственно, положительные знаковые коэффициенты отдельных факторов означали бы, что оценки длительности увеличиваются, в то время как отрицательные коэффициенты указывают на снижение оценок длительности. Поскольку эквивалентной монотонной взаимосвязи между переживанием течения времени и прошедшей длительностью12,36,37 не ожидалось, PoTJs не трансформировались. Субъективный визуальный осмотр DoTJs, PoTJs и оценок в задаче обнаружения цвета предполагал, что все участники следовали инструкциям. Ни один субъект или отдельное испытание не пришлось исключать из анализа.

Статистический анализ

Данные были статистически проанализированы с помощью R40 и RStudio41. Как рекомендовано для дизайнов с повторными измерениями42, мы использовали смешанные модели для анализа DoTJs и PoTJs, содержащие случайный интерцепт для участников. Мы рассматривали DoTJs как непрерывно масштабированные данные и использовали линейные смешанные модели с функцией lmer() из пакета lme443. PoTJs рассматривались как порядковые данные, для которых мы использовали смешанные модели кумулятивных связей для порядковых регрессий с функцией clmm() из пакета ordinal44. Тесты отношения правдоподобия использовались для оценки влияния отдельных предикторов путем сравнения пригодности моделей разной насыщенности к данному набору данных, при этом пенализируя сложность моделей с помощью функции anova(). Все статистические тесты проводились при уровне альфа p < 0,05. Мы сообщаем о скорректированном коэффициенте внутриклассовой корреляции («ICC»; пакет performance45) как о соотношении влияний на участника (случайных интерцептов) в общей дисперсии.

В качестве проверки манипуляций и валидности мы проанализировали влияние скорости звезд (VELOCITY) на оценки скорости и плотности звездного поля (DENSITY) на оценки плотности. Кроме того, мы проверили влияние сложности задачи (DIFFICULTY), а также дополнительное влияние DURATION, VELOCITY и DENSITY на вероятность правильных цветовых оценок.

Мы проанализировали влияние длительности интервала (DURATION), скорости звезд (VELOCITY), плотности звездного поля (DENSITY) и сложности задачи (DIFFICULTY) на DoTJs и PoTJs. Чтобы оценить индивидуальное влияние каждого из этих факторов, мы добавили их в смешанные модели, которые мы отдельно сравнивали с нулевыми моделями, не включающими фиксированных эффектов. Затем мы проверили для DoTJs и PoTJs, объясняют ли длительность стимула или комбинация скорости и плотности звезд больше дисперсии в ответах участников. Это было достигнуто путем сравнения пригодности соответствующих моделей, основанных на том, какая из них дала более низкий (т.е. лучшую пригодность) AIC («информационный критерий Акаике»46). Наконец, мы объединили все факторы, для которых наш первый анализ предполагал значимые индивидуальные эффекты, в полные модели, чтобы оценить потенциальные взаимодействия между отдельными факторами. Тестовые статистики для отдельных коэффициентов (например, p-значения) были получены с помощью пакета lmerTest(), используя аппроксимацию степеней свободы Саттертуэйта.

Далее мы сообщаем о различиях в пригодности моделей, связанных с отдельными факторами, а также о статистиках соответствующих коэффициентов.

Результаты Эксперимента 1

Для проверок перцептуальной валидности и эффектов переменных участника см. Дополнительный материал S4 и S5.

Модуляторы задачи отслеживания цвета

DIFFICULTY оказал значительное влияние на вероятность правильных цветовых оценок (χ2(1) = 59.05, p < 0,001), причем вероятность правильной оценки составила 0,61 для легких и 0,44 для сложных цветовых композиций согласно модели. Добавление DURATION (χ2(1) = 16.60, p < 0,001) или VELOCITY (χ2(1) = 14.61, p < 0,001), но не DENSITY (χ2(1) = 2.24, p = 0,134), значительно улучшило пригодность. Соответственно, вероятность правильных цветовых оценок увеличивалась с более быстрыми звездами (M = 0,34, SE = 0,09), но уменьшалась с каждой секундой длительности стимула (M = −0,02, SE = 0,01), в то время как плотность не изменяла правильность цветовых оценок.

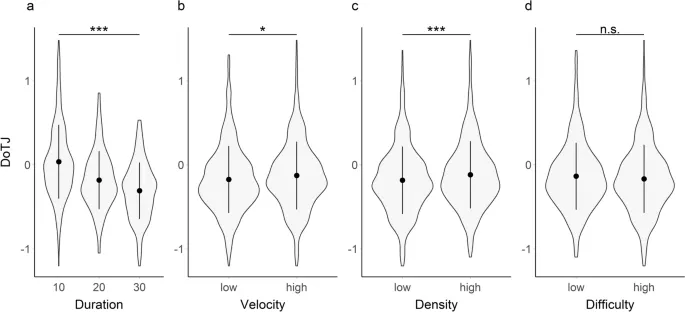

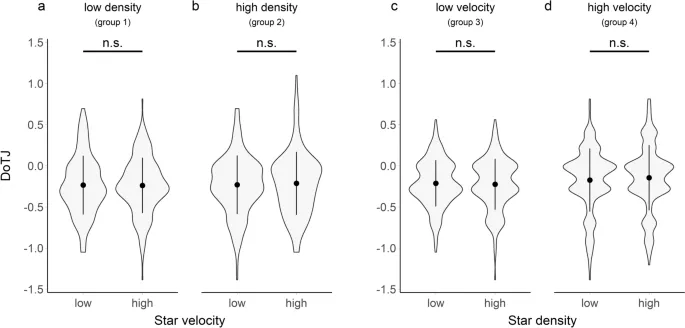

Модуляторы суждений о длительности времени

Для нулевой модели DoTJs (Рис. 2), не включающей никаких факторов, кроме случайного интерцепта для субъектов, ICC предположил, что 49,5% всей дисперсии может быть объяснено последовательными различиями в оценках длительности между участниками.

Модель, включающая DURATION стимула (Рис. 2а), значительно улучшила соответствие модели по сравнению с нулевой моделью (χ2(1) = 261.30, p < 0,001). Соответствующий коэффициент для DURATION (M = −0,02, SE = 0,00) подразумевает, что занижение оценок увеличивалось с длительностью интервалов (средние абсолютные оценки интервалов 10,21 с для 10-секундного интервала, 17,18 с для 20-секундного интервала и 21,68 с для 30-секундного интервала).

VELOCITY (Рис. 2b) также значительно улучшила соответствие модели (χ2(1) = 6.28, p = 0,012), при этом соответствующий коэффициент (M = 0,05, SE = 0,02) предполагает увеличение оцененной длительности в 1,05 раза для более быстрых звезд.

Аналогично, DENSITY (Рис. 2c) значительно улучшила соответствие модели (χ2(1) = 12.23, p < 0,001), при этом коэффициент для DENSITY (M = 0,07, SE = 0,02) предполагает увеличение оценок длительности в 1,07 раза для более плотных звездных полей.

Напротив, DIFFICULTY (Рис. 2d) не улучшил соответствие модели значительно (χ2(1) = 2.80, p = 0,094).

Затем мы оценили, оказала ли длительность стимула или комбинация скорости и плотности звезд более сильное влияние на оценки длительности. Здесь AIC и BIC предполагали, что модель DURATION (AIC = 166.42) лучше соответствовала данным, чем модель VELOCITY + DENSITY (AIC = 411.13).

Наконец, мы оценили потенциальные взаимодействия между факторами, для которых были найдены значимые индивидуальные эффекты на оценки длительности, а именно DURATION, VELOCITY и DENSITY (см. выше). Для этой цели мы подогнали полную модель (Таблица 1), включающую члены для трех факторов, а также все взаимодействия между факторами. В соответствии с результатами индивидуальных анализов, DoTJs значительно уменьшились с DURATION (M = −0,01, SE = 0,00, t(933) = −6.95, p < 0,001), но значительно увеличились с VELOCITY (M = 0,13, SE = 0,06, t(933) = 2.10, p = 0,036) и DENSITY (M = 0,19, SE = 0,06, t(933) = 3.17, p = 0,002). Кроме того, значимое взаимодействие DURATION * DENSITY (M = −0,01, SE = 0,00, t(933) = −2.09, p = 0,037) предполагало, что эффект увеличения оценок длительности был смягчен для более длительных по сравнению с более короткими интервалами.

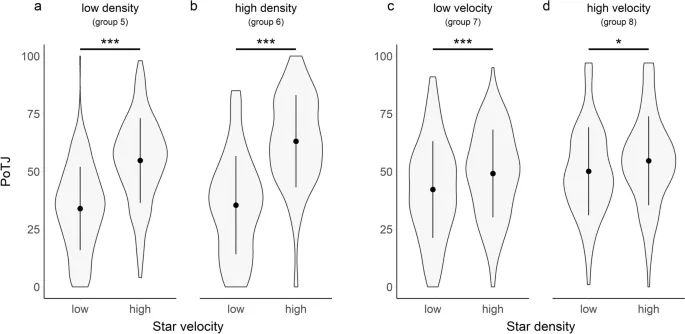

Модуляторы суждений о течении времени

Для PoTJs (Рис. 3) ICC предположил, что 23,6% дисперсии могли быть отнесены к последовательным различиям между участниками.

Здесь также включение DURATION (Рис. 3а) значительно улучшило соответствие модели (χ2(1) = 148.45, p < 0,001). Коэффициенты (M = −0,09, SE = 0,01) предполагают, что вероятность более высокого уровня PoTJ уменьшалась в среднем в 0,91 раза за каждую секунду длительности стимула.

VELOCITY (Рис. 3b) также значительно улучшила соответствие модели (χ2(1) = 143.97, p < 0,001), при этом соответствующий коэффициент (M = 1,45, SE = 0,12) предполагает увеличение вероятности более высокого уровня PoTJ в 4,28 раза для более высоких скоростей.

Аналогично, включение DENSITY (Рис. 3c) значительно улучшило соответствие модели (χ2(1) = 16.83, p < 0,001), при этом более высокая плотность увеличивала вероятность более высокого уровня PoTJ в 1,61 раза, согласно коэффициенту (M = 0,48, SE = 0,12).

Как и для DoTJs, DIFFICULTY (Рис. 3d) не улучшила значительно соответствие моделей PoTJs (χ2(1) = 1.13, p = 0,287).

При сравнении влияния длительности стимула с комбинированным влиянием скорости и плотности, AIC предполагали, что модель VELOCITY + DENSITY (AIC = 2980.56) лучше соответствовала данным, чем модель DURATION (AIC = 2997.55).

Для оценки потенциальных взаимодействий между различными факторами мы снова использовали полную модель, включающую члены для DURATION, VELOCITY, DENSITY и их взаимодействий (Таблица 2). Здесь, однако, только член для DURATION значительно улучшил соответствие модели (M = −0,12, SE = 0,02, z = −7.72, p < 0,001).

Обсуждение Эксперимента 1

В соответствии с экспериментальной манипуляцией, суждения о длительности (DoTJs) находились под влиянием соответствующих объективных длительностей стимула, но более длительные интервалы занижались больше, чем более короткие интервалы (Рис. 2а). Аналогично, суждения о течении времени (PoTJs) также модулировались объективной длительностью стимула, причем течение времени оценивалось как более медленное для более длительных интервалов (Рис. 3а). Важно отметить, что низкоуровневые характеристики визуального стимула (скорость и плотность) модулировали как DoTJs, так и PoTJs. Интервалы с более быстрым и плотным звездным полем имели DoTJs с несколько меньшим отклонением от объективных длительностей (Рис. 2b,c). Однако для PoTJs более быстрые и плотные звездные поля оценивались как имеющие более быстрое течение времени (Рис. 3b,c).

Основываясь на их объяснительной силе, длительность стимула и низкоуровневые визуальные характеристики (т.е. скорость и плотность) различались по своему относительному влиянию на DoTJs и PoTJs. Длительность стимула оказывала более решающее влияние на оценки длительности, чем низкоуровневые визуальные характеристики. Это было обратным для PoTJs, на которые визуальные характеристики влияли сильнее, чем длительность стимула. В совокупности эти выводы предполагают, что низкоуровневые характеристики стимула, которые, как известно, влияют на суждения о длительности, могут также оказывать существенное влияние на суждения о течении времени.

Кроме того, различия в относительной объяснительной силе длительности против низкоуровневых визуальных характеристик в DoTJs и PoTJs предполагают, что оценка длительности и переживание течения времени могут основываться на различных механизмах. Влияние длительности стимула на DoTJs и PoTJs указывает на еще одно феноменологическое различие между двумя типами временного опыта. Примечательно, что при оценке длительности более длительные интервалы (например, 30 секунд) недооценивались в большей степени, чем короткие интервалы (например, 10 секунд). Эта модель недооценки, казалось бы, предполагает, что более длительные интервалы фактически ощущались как идущие относительно быстрее. Это контрастирует с явными суждениями о течении времени, где более длительные интервалы оценивались как имеющие более медленное течение времени. Эта взаимосвязь предполагает, что DoTJs и PoTJs не были простыми производными друг от друга. Обратите внимание, однако, что в этом эксперименте участники выполняли проспективные временные суждения, которые предположительно основаны на различных когнитивных процессах по сравнению с повседневными жизненными ситуациями, где течение времени обычно оценивается ретроспективно48. Кроме того, поскольку участники не были проинформированы до начала испытания, должны ли они были предоставлять DoTJ или PoTJ, оба типа суждений могли потенциально помешать друг другу.

Чтобы дополнительно подтвердить идею качественного различия между DoTJs и PoTJs, а также подтвердить эффекты визуальных стимулов, особенно на PoTJs, мы провели второй эксперимент с некоторыми корректировками общего подхода. Данные из Эксперимента 1 не дали оснований подозревать значительное влияние сложности задачи ни на DoTJs, ни на PoTJs. Однако значительные различия в точности цветового обнаружения между испытаниями различной длительности и различной скорости могли указывать на смешение сложности задачи и длительности интервала, а также скорости звезд. Это может указывать на потенциальное ограничение Эксперимента 1, а именно на тот факт, что мы не контролировали систематически временные точки изменений цвета в звездном поле. Поскольку звездное поле постепенно меняло свой цветовой состав с каждой звездой, достигающей переднего плана и появляющейся с новым цветом на заднем плане, скорость всего процесса зависела от скорости звезд. Таким образом, изменения цветового состава были более резкими для более быстрых звезд, и особенно изменения цвета непосредственно перед концом испытания были бы легче обнаружить в случае более быстро движущихся звезд.

Эксперимент 2

Мы решили отказаться от различных интервалов и уровней сложности, вместо этого сосредоточившись на влиянии скорости и плотности на DoTJs и PoTJs. Кроме того, мы теперь внимательно контролировали количество и временные точки изменений цвета в каждом испытании, обеспечивая баланс между условиями и предотвращая возникновение изменений цвета в последние 1,5 секунды испытания. Самое главное, каждому участнику либо предлагалось ответить на DoTJs, либо на PoTJs (но не на оба во время эксперимента), чтобы разделить обе задачи между субъектами и предотвратить потенциальные путаницы. Мы также решили исследовать эффекты скорости и плотности внутри субъектов и между субъектами. Эти изменения в дизайне требовали большего количества участников по сравнению с Экспериментом 1, из-за чего Эксперимент 2 проводился онлайн. Кроме того, изменения в дизайне означали, что размеры эффекта не были легко переносимы между экспериментами, и поэтому минимальный размер выборки для каждого сравнения был установлен в 40 участников (для более подробного анализа размера выборки и соответствующей мощности см. ниже).

Методы

Участники: 179 участников (возраст: 18–55, M = 28,68, SD = 7,89; 59 идентифицировали себя как женщины, 119 как мужчины, 1 как разнообразный) были включены для анализа данного исследования. Из-за соображений качества данных, дополнительные 85 участников были исключены по разным причинам (для получения более подробной информации см. оценку качества данных в Дополнительном материале S6). Участники были приглашены через платформу prolific.co с теми же критериями включения и исключения, что и в Эксперименте 1 (отсутствие психических или неврологических заболеваний, возраст от 18 до 55 лет, отсутствие текущих психоактивных препаратов, отсутствие дальтонизма). Все участники дали информированное согласие до участия в исследовании и получили денежное вознаграждение в размере 7,50 фунтов стерлингов в час. Исследование было одобрено этическим комитетом медицинского факультета Кельнского университета, Германия, и соответствовало Хельсинкской декларации. Все эксперименты проводились в соответствии с соответствующими руководящими принципами и нормами.

Стимулы

В Эксперименте 2 снова использовались стимулы звездного поля с той же общей структурой, что и стимулы в Эксперименте 1. Все стимулы были созданы с помощью аналогичного алгоритма, как и в Эксперименте 1 (см. раздел «Стимулы» Эксперимента 1; для изменений и корректировок онлайн-настройки Эксперимента 2 см. Дополнительный материал S7).

Эксперимент 2 не включал вариаций в сложности задачи, но цветовое соотношение всегда составляло 80% для преобладающего цвета против 10% для каждого из двух других цветов. Количество и время изменений цветовых соотношений теперь были полностью контролируемы по сравнению с Экспериментом 1. На комбинацию скорости и плотности звезд было создано 10 видео (всего 40), содержащих разное количество изменений: 1 видео с 3 изменениями, 3 видео с 2 изменениями, 6 видео с 1 изменением. Эти изменения были равномерно распределены по длительности испытания.

В общей сложности было создано четыре группы стимулов, по одной для каждой комбинации скорости (медленная против быстрой) и плотности (низкая против высокой).

Дизайн испытания

Сам дизайн эксперимента был очень похож на Эксперимент 1, за исключением того, что теперь условия варьировались в смешанном внутри- и междусубъектном дизайне (вместо чисто внутрисубъектного дизайна Эксперимента 1). Для этого участники были разделены на 8 групп (Таблица 3). Каждая из групп воспринимала испытания, которые содержали либо изменяющуюся скорость (Таблица 3, строка 1), либо изменяющиеся уровни плотности (Таблица 3, строка 2). Другая из двух модальностей (скорость или плотность) сохранялась на постоянном низком или высоком уровне (Таблица 3, 2-я и 3-я строки в каждой ячейке). Кроме того, каждая группа всегда должна была давать либо DoTJs, либо PoTJs (условие «суждение»), но не оба. Таким образом, в целом, получился дизайн 2 * 2 * 2 (модальность изменения * интенсивность * суждение). Участники не были проинформированы обо всем дизайне, ни о конкретной манипуляции испытанием, к которой они были отнесены.

Процедура и задача

Задача и инструкции были очень похожи на процедуру в Эксперименте 1, с ключевым отличием в том, что каждый участник получал инструкции только в соответствии со своим соответствующим условием суждения.

Каждому участнику предъявлялось 20 испытаний (10 низкая + 10 высокая скорость или 10 низкая + 10 высокая плотность) в случайном порядке, но с единообразной структурой. Каждое испытание начиналось с показа видео звездного поля, встроенного на страницу с черным фоном и без видимой границы. Неизвестно участникам, каждое видео длилось ровно 20 секунд. После видео участников сначала просили сообщить о последнем преобладающем цвете, прежде чем их затем просили либо о DoTJ, либо о PoTJ, в соответствии с их назначенным условием суждения. DoTJs вводились как число секунд в текстовое поле, в то время как PoTJs сообщались через ползунок на шкале от «очень медленно» до «очень быстро» (со 100 шагами). После этого следующее испытание начиналось автоматически после короткой паузы, вызванной загрузкой стимулов (длительность зависела от устройства и интернет-соединения участников).

Для процедур, специфичных для онлайн-формата этого исследования, см. Дополнительный материал S8.

Статистический анализ

Анализ данных проводился в соответствии с процедурой анализа Эксперимента 1. Эффекты скорости и плотности стимула снова проверялись в тестах отношения правдоподобия моделей разной насыщенности. Однако PoTJs теперь регистрировались на шкале (100 шагов), которую можно считать непрерывной для целей этого анализа, и поэтому она также моделировалась как линейная модель. Этот эксперимент не включал манипуляцию длительностью стимула и сложностью задачи. Вместо этого разделение на разные экспериментальные группы (см. раздел «Дизайн испытания»; Таблица 3) позволило дополнительно исследовать эффекты между группами. Поэтому мы использовали линейные модели и линейные смешанные модели, включающие случайные интерцепты, чтобы учесть вариации между субъектами. Все тесты на статистическую значимость проводились при уровне 0,05 (дополнительно скорректированные для множественных сравнений в случае пост-хок тестов, см. ниже).

На первом этапе и параллельно с анализом Эксперимента 1 мы проверили влияние вариаций VELOCITY и DENSITY на DoTJs и PoTJs внутри субъектов. Поскольку в каждой группе участников манипулировался только один фактор (VELOCITY или DENSITY), и каждая группа должна была давать либо DoTJs, либо PoTJs (см. Таблица 3), эффекты анализировались отдельно. Для анализа влияния VELOCITY группы с низкой и высокой DENSITY были объединены (Группы 1 и 2 в DoTJ; 5 и 6 в PoTJ), а для анализа влияния DENSITY группы с низкой и высокой VELOCITY были объединены (Группы 3 и 4 в DoTJ; 7 и 8 в PoTJ). Начальные модели уже включали члены для влияния соответствующей межгрупповой манипуляции, чтобы изолировать влияние внутригрупповой манипуляции. ICC как мера перекрытия и дисперсии между участниками рассчитывался отдельно для каждой группы, чтобы исключить влияние последовательных различий между группами. Кроме того, модели включали случайный интерцепт для учета дизайна повторных измерений и эффектов, специфичных для субъекта. Для выяснения эффектов взаимодействия и оценки эффектов для каждой отдельной группы мы провели пост-хок тесты Тьюки для сравнения между отдельными уровнями факторов (с коррекцией на множественные сравнения) с помощью функции emmeans() из пакета emmeans49.

После этого мы также проанализировали влияние VELOCITY и DENSITY на DoTJs и PoTJs между субъектами. Здесь для DoTJs и PoTJs мы вычислили среднее значение для каждого участника по всем испытаниям. Для анализа DoTJs (Рис. 5а, b) мы сравнили группы с низкой VELOCITY (Группа 3) и высокой VELOCITY (Группа 4) и низкой DENSITY (Группа 1) и высокой DENSITY (Группа 2). Соответственно, для анализа PoTJs (Рис. 5c, d) мы сравнили группы с низкой VELOCITY (Группа 7) и высокой VELOCITY (Группа 8) и низкой DENSITY (Группа 5) и высокой DENSITY (Группа 6).

Анализ мощности

Мы проанализировали мощность в Эксперименте 2 на основе размеров эффектов, найденных в Эксперименте 1. Обратите внимание, что это может быть только приближение, поскольку существует несколько различий в экспериментальном дизайне между двумя экспериментами, и расчеты наблюдаемой мощности могут быть неточными, если они основаны на результатах отдельных исследований50.

Для анализа мощности смешанные модели, включающие случайные интерцепты для участников и факторы длительности, скорости и плотности, а также их взаимодействия, были подогнаны к данным DoTJ и PoTJ из Эксперимента 1. Полученные коэффициенты модели затем использовались в качестве параметров популяции для выборки новых наборов испытаний на основе количества участников и испытаний в Эксперименте 2. Было проведено четыре отдельных расчета мощности для анализа скорости и плотности в DoTJs и PoTJs. Для каждого из четырех расчетов было выбрано 10 000 наборов данных, каждый из которых состоял из 800 испытаний (40 участников с 20 испытаниями каждый). В каждом из четырех расчетов мощности затем тестировалось для каждого из 10 000 наборов данных, улучшает ли включение соответствующего фактора (например, скорости) соответствие модели, либо как главный эффект, либо через взаимодействие с другим фактором (например, плотностью). Мощность затем аппроксимировалась как отношение значимых результатов к общему количеству повторений (10 000). Эта процедура основана на и более подробно объясняется в DeBruine и Barr51. В DoTJs мощность для анализа эффектов скорости составила 0,68, а для плотности — 0,93, в PoTJs мощность составила 1,0 для скорости и 0,99 для плотности.

Результаты Эксперимента 2

Проверка валидности

Эксперимент 2 не включал проверки влияния манипуляций скоростью или плотностью. Общая точность в задаче цветового обнаружения составила 0,966. Как и в Эксперименте 1, мы проверили влияние скорости звезд (VELOCITY) и плотности (DENSITY) на вероятность правильных цветовых оценок путем сравнения соответствия модели обобщенных смешанных моделей, включающих случайный интерцепт для участников, в тестах отношения правдоподобия. VELOCITY (χ2(1) = 29,72, p < 0,001), но не DENSITY (χ2(1) = 1,60, p = 0,206) значительно повлияли на вероятность правильных цветовых оценок: 0,951 для медленных и 0,981 для быстрых звезд (вероятности, разделенные по VELOCITY: низкая = 0,962; высокая = 0,970).

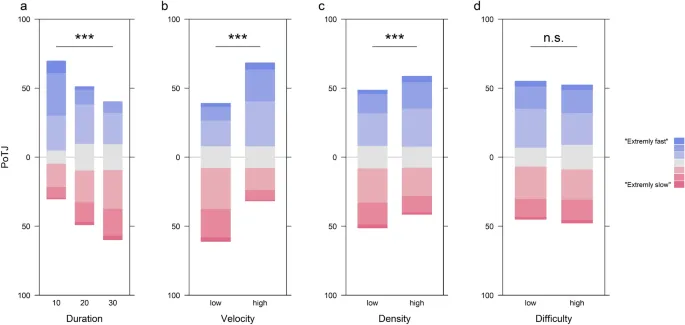

Модуляторы суждений о длительности времени

В DoTJs, в группах 1 и 2, которые испытывали изменения скорости, 57,2% (Группа 1; Рис. 4а) и 65,6% (Группа 2; Рис. 4b) всей вариации были объяснены последовательными различиями между участниками. В группах 3 и 4, которые испытывали изменения плотности, это соотношение составило 44,9% (Группа 3; Рис. 4c) и 74,4% (Группа 4; Рис. 4d).

Внутрисубъектные модуляторы суждений о длительности времени

При сравнении испытаний с различной VELOCITY (группы 1 и 2; Рис. 4а, b), ни включение члена для VELOCITY (χ2(1) = 0,14, p = 0,707), ни взаимодействие VELOCITY*DENSITY (χ2(1) = 0,57, p = 0,450) значительно не улучшили соответствие моделей. Соответственно, пост-хок парные сравнения не выявили значимых эффектов VELOCITY, ни в группе с низкой плотностью (M = 0,01, SE = 0,02, t(730.14) = 0,27, p = 0,993), ни в группе с высокой плотностью (M = −0,02, SE = 0,02, t(730.14) = −0,80, p = 0,855).

Аналогично, при сравнении испытаний с различной DENSITY (группы 3 и 4; Рис. 4c, d), ни включение члена для DENSITY (χ2(1) = 0,01, p = 0,915), ни взаимодействие DENSITY*VELOCITY (χ2(1) = 0,34, p = 0,560) не привели к значительному улучшению соответствия моделей. Опять же, пост-хок парные сравнения не выявили значимых эффектов плотности ни в группе с низкой скоростью (M = 0,01, SE = 0,02, t(758.11) = 0,34, p = 0,987), ни в группе с высокой скоростью (M = −0,01, SE = 0,02, t(758.16) = −0,48, p = 0,962).

Межсубъектные модуляторы суждений о длительности времени

При сравнении DoTJs между группами с различными уровнями VELOCITY (группа 3 против 4), соответствие моделей не было значительно улучшено включением эффектов VELOCITY (F(1,40) = 0,60, p = 0,441).

То же самое было верно и для влияния DENSITY (F(1,38) = 0,02, p = 0,892), которое также не улучшило соответствие при сравнении групп с различными уровнями DENSITY (группа 1 против 2).

Модуляторы суждений о течении времени

В PoTJs, ICC предположили, что в группах 5 и 6, испытывающих изменения скорости, 14,6% (Группа 5; Рис. 5а) и 24,6% (Группа 6; Рис. 5c) всей вариации были объяснены последовательными различиями между участниками. В группах 7 и 8, испытывающих изменения плотности, это соотношение составило 52,3% (Группа 7; Рис. 5c) и 50,6% (Группа 8; Рис. 5d).

Внутрисубъектные модуляторы суждений о течении времени

При сравнении испытаний с различной VELOCITY (группы 5 и 6; Рис. 5а, b), член VELOCITY (χ2(1) = 425,17, p < 0,001), а также член для взаимодействия VELOCITY*DENSITY (χ2(1) = 10,21, p = 0,001) значительно улучшили соответствие моделей. Коэффициенты в полученной модели предполагали, что PoTJs уменьшились для более медленных по сравнению с более быстрыми испытаниями (M = 20,86, SE = 1,30), при этом эффект уменьшился во взаимодействии с низкой плотностью (M = 6,64, SE = 2,07).

В пост-хок парных сравнениях (Тьюки, скорректированные на множественные сравнения) более низкая скорость показала значимые эффекты как в группе с низкой плотностью (M = −20,86, SE = 1,30, t(981.61) = −16,06, p < 0,001), так и в группе с высокой плотностью (M = −27,50, SE = 1,62, t(981.43) = −16,99, p < 0,001).

При сравнении испытаний с различной DENSITY (группы 7 и 8; Рис. 5c, d) включение DENSITY (χ2(1) = 34,22, p < 0,001), но не взаимодействие DENSITY*VELOCITY (χ2(1) = 1,91, p = 0,167) значительно улучшило соответствие моделей. Соответственно, PoTJs уменьшились для низкой плотности по сравнению с испытаниями с высокой плотностью (M = 1,72, SE = 3,17).

В пост-хок парных сравнениях (Тьюки, скорректированные на множественные сравнения) более низкая плотность показала значимые эффекты как в группе с низкой скоростью (M = −6,83, SE = 1,30, t(793.10) = −5,25, p < 0,001), так и в группе с высокой скоростью (M = −4,21, SE = 1,38, t(793.06) = −3,05, p = 0,013).

Межсубъектные модуляторы суждений о течении времени

При сравнении PoTJs между группами с различными уровнями VELOCITY (группа 7 против 8), включение VELOCITY не улучшило значительно соответствие модели (F(1,41) = 2,41, p = 0,128).

Аналогично, при сравнении PoTJs между группами с различными уровнями DENSITY (группа 5 против 6), включение DENSITY не улучшило значительно соответствие модели (F(1,52) = 2,83, p = 0,098).

Обсуждение Эксперимента 2

В отличие от Эксперимента 1, в Эксперименте 2 манипулировались только скорость и плотность звездного поля, в то время как длительность интервала и сложность задачи оставались постоянными. Каждый участник предоставлял только DoTJs или PoTJs и испытывал изменения только в одной модальности, либо скорости, либо плотности. Группы участников, испытывающих изменения скорости, были далее разделены на группы с низкой и высокой плотностью, и наоборот. Это позволило анализировать эффекты между субъектами, а также внутри субъектов. Вопреки результатам Эксперимента 1, в Эксперименте 2 DoTJs не показали значительного влияния ни скорости, ни плотности, ни между субъектами, ни внутри субъектов. Однако эффект увеличения PoTJs для более высокой скорости и более высокой плотности удалось подтвердить в анализе внутри субъектов. Кроме того, увеличивающий эффект PoTJ от скорости был далее усилен в группе с высокой плотностью. Межсубъектный анализ PoTJs не выявил значимых различий. Однако обратите внимание, что анализ влияния скорости на DoTJs был недостаточно мощным (см. раздел «Анализ мощности»), и поэтому невозможно в целом исключить существование эффектов, сравнимых по размеру с теми, что были обнаружены в Эксперименте 1.

В принципе, парадигма также позволяет оценить влияние специфических эффектов участников в DoTJs и PoTJs путем сравнения ICC52. Поскольку у нас не было предварительной гипотезы относительно ICC, мы воздержимся от спекуляций о потенциальных различиях между DoTJs и PoTJs, предполагаемых результатами Эксперимента 1.

Парадигма требует тщательного контроля всех аспектов, связанных с задачей отслеживания цвета, что очевидно из низких показателей точности в оценках цвета в Эксперименте 1. В Эксперименте 2, особенно количество и время изменений цвета контролировались более тщательно, что привело к более высоким общим показателям точности. Это было необходимо для исключения потенциальных смешений между экспериментальными условиями, предотвращения фрустрации у участников и обеспечения более точного контроля над опытом участников при выполнении задачи. Следует отметить, что в Эксперименте 2 мы снова наблюдали значительную разницу в точности в зависимости от скорости звезд. Однако полученная разница в точности была небольшой (0,95 против 0,98) и, скорее всего, незаметной для участников.

Общее обсуждение

В этом исследовании мы исследовали, как быстро проходит время в интервалах времени в диапазоне десятков секунд, и может ли оно быть подвержено манипуляциям низкоуровневыми стимульными признаками и/или характеристиками задачи. Это исследование впервые показывает, что переживание течения времени может быть подвержено манипуляциям в субминутном диапазоне с помощью низкоуровневых визуальных стимулов. Кроме того, с помощью парадигмы отслеживания цвета в звездном поле мы представили подход, который позволяет экспериментально манипулировать переживанием течения времени в контролируемых лабораторных условиях и сравнивать его с другими аспектами обработки времени, такими как оценка длительности.

Переживание течения времени увеличивалось при более быстрых звездах и более плотных звездных полях, но не так сильно зависело от фактической длительности интервала или сложности задачи. Это показывает, что заметность различий от момента к моменту между отдельными кадрами более непосредственно связана с переживанием течения времени, чем фактическая длительность интервала. Это соответствует представлению о том, что феноменальное переживание течения времени зависит от наиболее заметных внутренних или внешних контекстуальных изменений8 или от взаимосвязи между развитием событий во внешнем мире (например, звездным полем) и внутренними (например, телесными) процессами53. Соответственно, испытания с высокой скоростью или высокой плотностью, и, следовательно, с более высокими темпами изменений от момента к моменту, ощущались быстрее по сравнению с менее заметными изменениями или неизменной скоростью внутренних процессов.

Анализируя влияние экспериментальных манипуляций на DoTJs, мы обнаружили — как предсказывала «Закон Вьеродта»27,54 — что DoTJs зависели от длительностей стимула, причем более длительные интервалы недооценивались в большей степени. Предыдущие исследования также находили, что оценки длительности подвержены манипуляциям со стороны низкоуровневых визуальных стимулов27,28,29,30,31,32. Однако в нашем исследовании оценки длительности затрагивались только в том случае, если участники пытались одновременно оценивать оба типа временного опыта в Эксперименте 1. Когда участникам было предложено явно сосредоточиться либо на переживании течения времени, либо на оценке длительности в Эксперименте 2, оценки длительности не зависели от низкоуровневых характеристик. Это предполагает, что участники, возможно, не смогли дать полностью независимые отчеты о двух аспектах временного опыта, когда им не сообщали перед испытанием, какое суждение будет требоваться в Эксперименте 1. Это поднимает вопрос, в какой степени более ранние результаты о влиянии визуальных стимулов на оценки длительности27,28,29,32 могут быть отнесены к подобным эффектам. Как было отмечено, люди осознают расхождение между течением и длительностью времени в повседневной жизни на концептуальном уровне1,2. Однако вопрос остается, в какой степени это понимание отражается при фактическом сообщении о временном опыте.

Суждения о «течении времени» являются показателями категории субъективного опыта, отличающейся от концептуальных представлений о «течении времени», например, когда оценки длительности и данные нейровизуализации используются для выводов об «ускорении/замедлении» психологических или нейронных процессов, связанных со временем33,34,35. Качественное различие между этими переживаниями неоднократно подчеркивалось12,36,37. Однако эмпирические исследования этой взаимосвязи до сих пор оказались сложными. Для многих существующих исследований взаимосвязи DoTJs и PoTJs трудно оценить достоверность результатов, поскольку в этих исследованиях два суждения фактически относятся к двум разным ситуациям12,36,37,55. Сообщение о течении времени давалось для ситуации, которую участники переживали до момента получения сигнала (либо как часть их повседневной жизни, либо как часть экспериментальной парадигмы), в то время как длительность оценивалась для последующего интервала. Удивительно мало исследований восприятия времени включали оценку длительности и суждений о течении времени для одних и тех же ситуаций13,14. Некоторые дополнительные старые исследования и/или исследования, посвященные темам, отличным от восприятия времени как такового, обобщены в Thönes et al.21. За исключением одного14, эти исследования, по-видимому, находили сопутствующие эффекты в оценках длительности и переживании течения времени. Другие исследования продемонстрировали, что при определенных обстоятельствах оценка длительности и переживание течения времени действительно могут влиять друг на друга. В двух исследованиях11,18 отчеты о течении времени изменялись путем манипулирования либо предсказанием длительности, либо информацией о ее фактической длительности. Аналогично, предъявление участникам непреднамеренно манипулированных (ускоренных или замедленных) физических часов могло повлиять на их переживание течения времени (для обзора см.21).

Что касается происхождения и механизма, лежащего в основе эффектов скорости и плотности на переживание течения времени, можно обсудить два потенциальных объяснения: либо (1) прямое влияние на внутреннее состояние течения времени («снизу вверх»), либо (2) влияние метакогнитивных концепций переживания течения времени («сверху вниз»).

Предположение о том, что переживание течения времени напрямую зависит от ситуационных факторов (1), предполагает, что участники имеют доступ к внутренним телесным состояниям, составляющим их переживание течения времени, и сообщают о них. Течение времени таким образом переживалось бы аналогично ощущениям или эмоциям. В прошлом различные ситуационные факторы были определены как определяющие переживание течения времени в более длительных временных диапазонах, чем исследовано здесь. До сих пор переживание течения времени связывалось в основном с требованиями к вниманию12,13,14 или гедонистической ценностью11. Переживание «потока» часто описывается как механизм, лежащий в основе этих эффектов на переживание течения времени56.

Однако мы не нашли никаких доказательств того, что сложность задачи как потенциальный фактор, опосредующий внимание в парадигме отслеживания цвета в звездном поле, оказывала существенное влияние на переживание течения времени. Манипуляции со скоростью и плотностью звездного поля, с другой стороны, были неважны для требований к вниманию задачи. Аналогично, представляется маловероятным, что влияние манипуляций визуальными характеристиками на переживание течения времени опосредовалось влиянием на текущее эмоциональное состояние участников — другого фактора, который, как сообщалось, влияет на переживание течения времени в прошлом15,16,17. Наиболее убедительным аргументом в пользу гипотезы внутреннего состояния, безусловно, было бы обнаружение какого-либо сигнала (телесного или нейронного), который надежно предсказывает PoTJs в различных контекстах.

Другое возможное объяснение эффектов скорости и плотности требует предположения о метакогнитивных суждениях или реконструкциях первичного переживания течения времени (2). Как отметили несколько авторов, в настоящее время основа для отчетов участников о своем переживании течения времени неясна1,9. Таким образом, вместо того, чтобы отчеты отражали переживания во время конкретной ситуации, они могли бы быть выведены на основе ментальных концепций временного опыта9,57,58. Согласно этой точке зрения, переживание течения времени возникало бы не в самой ситуации, а конструировалось бы только впоследствии, когда участников просили сообщить о нем. Вполне возможно, что участники — сознательно или неосознанно — ассоциировали движение и плотность в своем воображении с более интересными занятиями и, в свою очередь, с более быстрым течением времени, и эта метакогниция накладывалась на их PoTJs. Однако наше повседневное понимание времени как медленно текущего, когда скучно, и быстро, когда заняты интересными делами, обычно относится к ситуациям, которые находятся в диапазоне минут или даже часов, эти суждения обычно делаются ретроспективно. Это отличается от лабораторной ситуации в этом исследовании, где участников просили делать временные суждения для длительностей ≤ 30 секунд проспективно, и не полностью сравнимо с ней. Следовательно, PoTJs в этой задаче не должны быть очень склонны к наложениям когнитивных концепций течения времени.

Особенно ассоциация между скоростью звезд и скоростью, с которой течет время, могла быть дополнительно подчеркнута формулировкой вопроса PoTJ «Как быстро прошло время?». Дизайн этого исследования не позволяет контролировать специфическое влияние метафоры скорости на суждение. Однако контекстуальные сигналы, содержащиеся в запросе, не объясняют другой эффект низкоуровневых свойств визуальных стимулов, то есть плотности. Тем не менее, представляется целесообразным изучить влияние формулировки запросов PoTJ в будущих исследованиях влияния низкоуровневых визуальных стимулов на переживание течения времени.

Поскольку PoTJs, как запрашивалось в нашем исследовании, сами по себе уже включают высшие когнитивные процессы, исключить какое-либо метакогнитивное влияние на решение не представляется возможным. Поэтому вероятность истинности метакогнитивной гипотезы может быть оценена путем систематического исключения других механизмов, например, предложенных гипотезой внутреннего состояния. Для принятия решения о том, какая концепция переживания течения времени является более адекватной, потребуются дополнительные эксперименты, специально разработанные для сравнения и тестирования альтернативных механизмов.

В заключение, в этом исследовании мы смогли показать, что низкоуровневые визуальные стимулы могут влиять на переживание течения времени в коротких временных интервалах. Кроме того, с помощью парадигмы отслеживания цвета в звездном поле мы представили подход, который позволяет экспериментально манипулировать переживанием течения времени в лабораторных условиях и сравнивать его с другими аспектами обработки времени, такими как оценка длительности. Особенно способность систематически изменять переживание течения времени в лабораторных условиях может открыть возможность для более тщательного поиска (нейро)физиологических коррелятов переживания течения времени. Это потенциально позволяет проводить исследования нейронных коррелятов временного опыта и их вариаций при психических состояниях с перспективой включения временного опыта в клиническую диагностику и лечение4,5,6. Один вопрос, который должен быть рассмотрен, заключается в том, основаны ли фоновые эффекты в переживании течения времени на внутренних состояниях и/или на метакогнитивных суждениях. Это, несомненно, амбициозное начинание, которое обещает дальнейшее прояснение природы переживания течения времени.