Интересное сегодня

Влияние знакомства на заразность зевания у мартышек

Заразительное зевание: Эволюция социального поведения Спонтанное зевание — это древний эволюционный...

Моральное отчуждение как посредник и чувство вины как модера...

Введение Рост использования интернета привел к увеличению случаев кибербуллинга среди подростков. Ис...

Как улучшить сон ребенка и благополучие родителей: исследова...

Введение Паттерны сна у взрослых значительно отличаются от таковых у младенцев и маленьких детей. Вз...

Тест на стиль привязанности: определите свой тип отношений

Что такое стиль привязанности? Стили привязанности — это ожидания, которые люди формируют относитель...

Роль импульсивности и эмоциональной дезорганизации в зависим...

Введение Смартфоны стали неотъемлемой частью современной жизни, однако их чрезмерное использование в...

Прогнозирующая ценность неконтролируемой веб-оценки нейропси...

Введение Нейропсихологическая диагностика является важной процедурой в различных областях здравоохра...

Возрастные изменения в вестибулярном восприятии движения и их связь с контролем позы

Падения являются частой причиной травм среди пожилых людей (ПЛ), и возрастное снижение функций различных сенсорных систем связано с повышенным риском падений. Вестибулярная система играет ключевую роль в поддержании равновесия и обеспечении безопасной мобильности, а старение обычно сопровождается снижением ее функционирования. Однако мало исследований было посвящено возрастным различиям в вестибулярной перцептивной чувствительности и их связи с постуральной стабильностью.

Введение

Падения – это наиболее распространенная причина как смертельных, так и несмертельных травм среди лиц старше 65 лет. Возрастное снижение функций сенсорных систем, таких как зрение, слух, проприоцепция и вестибулярная система, способствует увеличению риска падений. Вестибулярная система особенно важна для поддержания равновесия и обеспечения безопасной мобильности. Общепризнано, что с возрастом происходят изменения в вестибулярной функции, что подтверждается физиологическими изменениями и изменениями в показателях периферических вестибулярных органов. Также хорошо известны поведенческие изменения, связанные с возрастом, такие как снижение постурального контроля, которые наблюдаются у пожилых людей. Тем не менее, гораздо меньше известно о возрастных изменениях вестибулярного восприятия и о том, как вестибулярные перцептивные способности связаны с постуральной стабильностью у пожилых людей. В данном исследовании мы изучаем возрастные различия в порогах обнаружения и различения вестибулярных сигналов при пассивных движениях вверх-вниз (heave) и наклонах (pitch) в темноте, а также исследуем, как эти восприятия связаны с показателями постурографии (т.е. длиной траектории центра давления (ЦД), его скоростью и среднеквадратичной скоростью).

Возрастные изменения вестибулярных органов и их функционирования

Вестибулярная система включает пять отдельных органов: три полукружных канала, которые детектируют вращательные движения по всем трем осям (рыскание, тангаж и крен), а также два отолитовых органа, которые детектируют линейное ускорение и гравитацию по вертикальной оси (саккулюс) и по горизонтальным осям (утрикулус и частично саккулюс). Эти вестибулярные органы передают сенсорную информацию в мозг через вестибулокохлеарный нерв, который информирует о восприятии собственного движения.

Возрастные изменения вестибулярной системы оценивались путем гистологического и микроскопического исследования вестибулярных органов. Эти исследования показали, что старение связано со снижением целостности органов, включая дегенерацию отолитов в отолитовых органах, особенно в утрикулусе, и потерю волосковых клеток типа I и II, причем полукружные каналы особенно подвержены потере волосковых клеток типа I. Существуют также данные о дегенерации вестибулярного ганглия с возрастом, особенно вестибулярного нерва, который передает афферентную информацию от верхнего (тангаж) и латерального (рыскание) полукружных каналов в мозг.

В клинических условиях функционирование саккулуса, утрикулуса и полукружных каналов часто оценивается с помощью цервикальных вестибулярно-вызванных миогенных потенциалов (cVEMP), окулярных VEMPs (oVEMP) и тестирования вестибулоокулярного рефлекса (vHIT), соответственно. Сообщаемые возрастные изменения этих показателей включают снижение амплитуд cVEMP и увеличение латентности oVEMP, что свидетельствует о снижении вестибулярной функции. Также имеются данные о незначительном снижении коэффициента усиления vHIT у пожилых людей старше 85 лет по сравнению с молодыми взрослыми, хотя многие исследования также показывают, что vHIT устойчив к возрастным эффектам. Однако гораздо меньше известно о том, как возрастные изменения в функционировании органов, измеряемые с помощью VEMP и vHIT, связаны с возрастными изменениями в восприятии собственного движения или поведения, зависящего от вестибулярной информации, такого как равновесие и постуральный контроль.

Возрастные изменения постурального контроля и вестибулярного восприятия

Большое количество предыдущих исследований характеризовало возрастные изменения в постуральном контроле. Например, пожилые люди демонстрируют худшее стоячее равновесие (например, более длинные траектории центра давления (ЦД) и большую скорость колебаний) во время статических постурографических задач по сравнению с молодыми взрослыми, особенно с закрытыми глазами, при стоянии на податливых или нестабильных поверхностях, или при постуральных возмущениях. Во время пассивных движений в темноте восприятие собственного движения, как полагают, в значительной степени зависит от вестибулярных сигналов. В таких условиях молодые взрослые продемонстрировали способность обнаруживать, оценивать и различать угловую скорость, направление линейного движения, пройденное расстояние и обновление пространственной ориентации относительно цели.

Существуют ограниченные, но появляющиеся данные, свидетельствующие о том, что вестибулярное восприятие изменяется с возрастом. Например, несколько исследований показали, что по сравнению с молодыми взрослыми, пожилые люди демонстрируют более высокие пороги различения направления для колебаний, движений вверх-вниз и наклонов, но не для рыскания. Эти исследования также показали, что молодые и пожилые люди не демонстрируют различий в их способности обнаруживать движения рыскания или различать два пассивно примененных вращения рыскания. Большая возрастная разница в порогах различения направления наблюдалась для линейных движений по сравнению с вращательными. Однако, насколько нам известно, ни одно исследование не изучало возрастные перцептивные изменения в направлении тангажа, хотя предыдущие исследования предполагали, что пожилые люди могут иметь предвзятое восприятие вертикальности (с «синдромом заднего равновесия») и демонстрировать предвзятость к наклону назад в своем субъективном постуральном вертикальном положении по сравнению со здоровыми контрольными участниками. Таким образом, изучение восприятия тангажа у пожилых людей может быть особенно информативным, учитывая, что обнаружение наклона вперед было описано как потенциальный предиктор риска падений у пожилых людей. Аналогично, падения и восстановление после падений, особенно у пожилых людей, могут быть связаны с движением в плоскости z, поскольку стратегии подъема и опускания являются наиболее распространенными стратегиями, используемыми для восстановления после падения из-за спотыкания. Поэтому мы также исследовали степень, в которой могут существовать возрастные различия в способности обнаруживать и различать вертикальные линейные (т.е. heave) движения.

Более того, можно было ожидать, что менее чувствительное вестибулярное восприятие может негативно сказаться на поведении, зависящем от восприятия собственного движения, таком как стоячее равновесие. Однако немногие исследования изучали степень, в которой возрастные изменения в равновесии и постуральном контроле связаны с показателями вестибулярного восприятия собственного движения. Недавно было показано, что у молодых и людей среднего возраста различные показатели длины траектории ЦД связаны с вестибулярными перцептивными порогами для многих трансляционных и вращательных движений. Результаты показали, что вестибулярные перцептивные пороги в горизонтальной плоскости положительно связаны с длиной траектории ЦД. У пожилых людей конкретно, некоторые исследования указали, что более высокие пороги наклона связаны с повышенным риском неудачи в наиболее трудном условии теста баланса Ромберга (т.е. тихое стояние на податливой поверхности с закрытыми глазами). Хотя неспособность успешно пройти такой тест на равновесие является важным показателем плохого постурального контроля, бинарный характер задач «пройти» или «провалиться» может скрывать более тонкие различия или снижение постуральной стабильности, которые, тем не менее, могут быть важными предикторами мобильности или риска падений. Высокоразрешающие пространственные и временные измерения колебаний могли бы позволить изучить более тонкие различия в постуральном контроле, которые могут быть недостаточно серьезными, чтобы вызвать полную потерю равновесия. Это также предоставило бы возможность связать такие различия с вестибулярными перцептивными порогами у пожилых и молодых взрослых.

Насколько нам известно, ассоциации между вестибулярными перцептивными порогами (например, различение направления, обнаружение, различение величины) и более точными пространственными или временными характеристиками постуральных колебаний (например, длина траектории и скорость ЦД) не изучались у здоровых пожилых людей. В целом, лучшее описание вестибулярной перцептивной чувствительности пожилых людей в различных типах движений и осях, а также понимание того, как эти перцептивные способности связаны с высокоразрешающими измерениями позы, может помочь прояснить степень, в которой возрастные снижения вестибулярной функции (например, пресбивестибулопатия) способствуют проблемам с равновесием и риску падений.

Текущее исследование

В данном исследовании мы измерили функционирование периферических вестибулярных органов с помощью vHIT и VEMPs у пожилых людей, а также поведенческие показатели равновесия (постурография во время спокойного стояния) и вестибулярное восприятие (пороги обнаружения и различения величины в двух интервалах) у молодых и пожилых взрослых. Мы также исследовали ассоциации между перцептивными порогами и показателями постурографии в каждой возрастной группе. В частности, путем пассивного перемещения участников с использованием платформы движения с 6 степенями свободы, мы измерили пороги обнаружения и различения величины движения во время линейных перемещений вверх-вниз (heave), стимулирующих саккулюс, и во время вращательных движений тангажа (pitch), стимулирующих как передние и задние полукружные каналы, так и саккулюс и утрикулус. Мы также использовали задачу статической постурографии для оценки постуральной стабильности и провели серию исследовательских корреляций между вестибулярными перцептивными порогами и показателями постурографии для каждой возрастной группы.

Методы

Участники

В исследовании приняли участие 19 здоровых пожилых взрослых (средний возраст = 70,47 лет, стандартное отклонение = 5,64, диапазон = 65–89 лет, 11 женщин, 8 мужчин) и 18 молодых взрослых (средний возраст = 26,00 лет, стандартное отклонение = 4,27, диапазон = 20–34 года, 13 женщин, 5 мужчин). Все участники дали письменное информированное согласие. Часть пожилых участников была включена в качестве контрольной группы в работе Gabriel et al. Участники набирались из сообщества с помощью плакатов, публикаций в социальных сетях, веб-сайтов и существующей базы данных участников. Эти лица были допущены к участию, если у них не было в анамнезе инсульта, судорог, инвалидизирующих заболеваний опорно-двигательного аппарата, острых психических расстройств, деменции, легких когнитивных нарушений, клинически диагностированных вестибулярных расстройств (например, болезнь Меньера), потери слуха или если они не могли дать информированное согласие. Все пожилые взрослые набрали баллы выше порогового значения в Монреальской когнитивной оценке (MoCA; т.е. ≥ 26 баллов) для легких когнитивных нарушений. Все методы в данном исследовании были одобрены Этическим комитетом по исследованиям Университетской сети здравоохранения (Протокол №: 186123.0), Этическим комитетом по исследованиям Университета Торонто (Протокол №: 00037394) и Этическим комитетом по исследованиям Больницы для больных детей (Протокол №: 1000056920).

Базовые оценочные тесты

Пожилые участники сначала прошли серию базовых оценок сенсорных (т.е. слух и вестибулярная система), когнитивных и двигательных функций (Таблица 1), каждая из которых подробно описана в следующих разделах.

Слух

Учитывая, что снижение вестибулярной функции может быть связано с возрастной потерей слуха, пожилые участники были обследованы на предмет слуховых способностей. Аудиометрическое тестирование проводилось в соответствии с рекомендациями Международной организации по стандартизации (ISO). Использовалась тональная аудиометрия для определения порогов слуха с помощью клинического аудиометра GrasonStadler 61 (GSI61; GrasonStadler Inc., Eden Prairie, MN) и телефонов Telephonics TDH50P (Telephonics Corporation, Farmindale, NY). Тестирование проводилось в двойной звукоизолированной кабине (Industrial Acoustics Company, Inc., New York, NY). Исследуемые частоты находились в диапазоне от 250 до 8000 Гц включительно. Бинауральные тональные аудиометрические пороги (PTA) ниже 25 дБ HL, усредненные по частотам 500 Гц, 1000 Гц, 2000 Гц и 4000 Гц, считались нормальными. Три пожилых участника не смогли прийти в лабораторию для проверки слуха, но у этих пожилых людей был сообщенный нормальный слух, и их данные по вестибулярным порогам и постурографии не значительно отличались от остальных пожилых участников.

Когнитивные функции

Легкие когнитивные нарушения проверялись с помощью MoCA. MoCA — это быстрый тест, предназначенный для скрининга лиц на наличие легких когнитивных нарушений. Тест оценивает общие когнитивные способности, проверяя несколько доменов когнитивных функций, включая внимание, исполнительные функции, память и язык, и оценивается по 30-балльной шкале. В данном исследовании сообщались оценки, скорректированные по уровню образования, и все участники набрали 26 или более баллов (обычный порог для легких когнитивных нарушений).

Вестибулярная функция

Функционирование вестибулярных органов оценивалось с помощью vHIT и VEMPs для измерения функционирования полукружных каналов и отолитовых органов соответственно. vHIT оценивает функционирование полукружных каналов (в данном случае латеральных) путем измерения (и здесь сообщается) вестибулоокулярного рефлекса (VOR) участников. Коэффициент усиления менее 0,7 предполагает нарушение функционирования полукружных каналов. VEMPs – это мера функционирования отолитовых органов, использующая чувствительные к звуку волокна, содержащиеся в саккулусе и утрикулусе. cVEMPs оценивались как «присутствующие», указывая на нормальную функцию отолитов, если активность проявляла пик P1 в диапазоне 10–25 мс, за которым следовал минимум N1 в диапазоне 20–40 мс. Отсутствие этого пика кодировалось как «отсутствующий» и указывало на потенциальную дисфункцию отолитовых органов. oVEMPs кодировались как присутствующие, если тест демонстрировал N1 в диапазоне 8–20 мс, за которым следовал P1 в диапазоне 15–30 мс. Эти диапазоны латентности основывались на возможности того, что пиковые латентности могут изменяться с возрастом.

Подробности о процедурах тестирования vHIT и VEMP можно найти в онлайн-дополнительных материалах S.1.

Равновесие

Самооценка функции равновесия в повседневных задачах измерялась с помощью шкалы уверенности в равновесии в зависимости от активности (ABC). Отличная воспринимаемая уверенность в равновесии оценивалась участниками по каждому пункту как 100%, а очень плохая субъективная уверенность – как 0%. Постурографические задачи также использовались для оценки стоячего равновесия во время экспериментальной сессии (см. подробности ниже).

Анкета демографических данных и истории болезни

Была проведена анкета, включающая демографические данные и историю болезни участников. Пункты включали вопросы об образовании, головокружении, истории или наличии вестибулярных расстройств, страхе падений, истории падений, курении и употреблении алкоголя, субъективном снижении когнитивных функций, сердечно-сосудистых заболеваниях и других сосудистых или неврологических проблемах со здоровьем.

Экспериментальная сессия

Вестибулярная психофизическая задача

Стимулы и оборудование

Вестибулярные психофизические задачи выполнялись в Лаборатории оценки сложных условий (CEAL) Института реабилитации Торонто KITE. CEAL содержит закрытую лабораторию размером 6,0 м × 5,6 м × 4,1 м, установленную на гексаподовой платформе движения с 6 степенями свободы (т.е. способной двигаться во всех линейных направлениях и вращаться вокруг осей тангажа, рыскания и крена) с 60-дюймовыми рычагами привода, позволяющими наклоняться до 100°/с² по оси тангажа и до 8 м/с² в направлении вертикального движения (см. Рис. 1). Для данного исследования лаборатория была оборудована специально разработанным креслом, предназначенным для минимизации движений головы и тела участников. Кресло было обиты пеной для уменьшения вибротактильной обратной связи. Участники были надежно закреплены в своих креслах с помощью четырехточечных ремней, а их ноги опирались на пенопластовые коврики у основания кресла, чтобы ограничить движения ног и уменьшить вибротактильные сигналы от ног во время выполнения задачи. Использовалась подушка для шеи, чтобы дополнительно ограничить проприоцептивную обратную связь через случайные движения головы или шеи. Наконец, участники были ослеплены и носили шумоподавляющие наушники, которые воспроизводили белый шум на протяжении всего блока, чтобы ограничить звук, создаваемый гидравликой платформы движения. Свет в лаборатории также был приглушен на время эксперимента. Экспериментатор сидел в лаборатории вместе с участниками, но общался с ними через микрофон, подключенный к наушникам. Цель этой установки состояла в том, чтобы максимально уменьшить количество сенсорных сигналов движения, чтобы изолировать информацию о пассивных движениях, получаемую в первую очередь от вестибулярной системы.

Спецификации движения

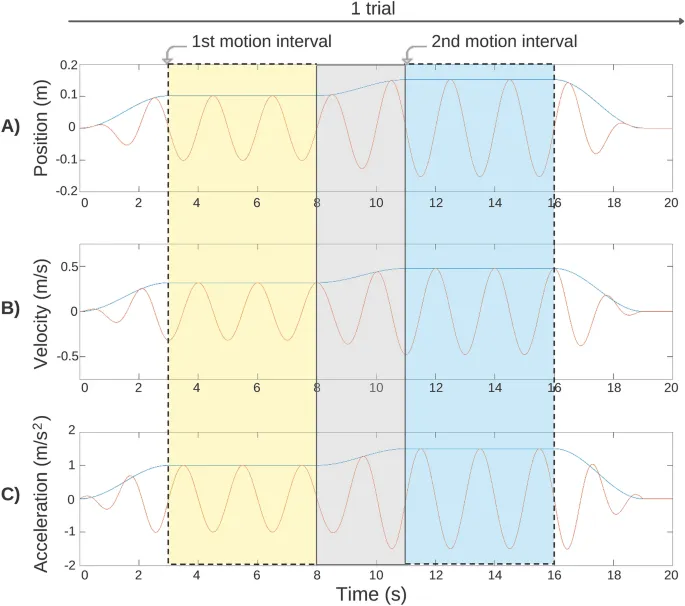

В основной психофизической задаче было четыре условия: обнаружение вертикального движения (heave detection), различение вертикального движения (heave discrimination), обнаружение наклона (pitch detection) и различение наклона (pitch discrimination). Точка вращения для движений тангажа находилась примерно в центре головы. Каждый испытание состояло из (1) стандартного движения и (2) сравнительного движения. Для обнаружения платформа оставалась неподвижной во время «стандартного движения» (см. Таблицу 2 для спецификаций движения). Величины указаны как пиковые ускорения для движений как вертикального (м/с²), так и наклона (°/с²).

Каждое полное испытание состояло из стандартного движения и сравнительного движения, представленных в случайном порядке. Движения следовали одному и тому же профилю. Платформа колебалась с частотой 0,5 Гц либо по оси тангажа, либо по вертикали, начиная с покоя в центральном положении, когда участник сидел прямо. Затем платформа синусоидально колебалась вокруг этого положения с пиковой скоростью, которая увеличивалась по профилю косинусной скорости, достигая желаемого значения через три секунды. Затем платформа колебалась с этой пиковой скоростью и соответствующими пиковыми ускорениями в течение пяти секунд (Рис. 2, желтая заштрихованная область). Затем пиковая скорость изменялась по величине по профилю косинусной скорости в течение трех секунд (Рис. 2, серая заштрихованная область), а затем колебалась со второй пиковой скоростью и ускорением еще пять секунд (т.е. второе движение испытания; Рис. 2, синяя заштрихованная область), после чего возвращалась в состояние покоя на три секунды. Затем основа движения оставалась в покое на одну секунду или до тех пор, пока участник не давал ответ. Каждое полное испытание длилось примерно 20 секунд (см. Рис. 2 для примера полного испытания различения наклона).

Процедуры

Участники завершили как задачу обнаружения в двух интервалах, так и задачу различения величины в двух интервалах для каждого из двух типов движения – тангаж и вертикальное движение, что привело к четырем психофизическим условиям в общей сложности. Четыре условия (обнаружение вертикального движения, различение вертикального движения, обнаружение наклона, различение наклона) были представлены в случайном порядке среди участников, чтобы защитить от эффектов переноса, практики или утомления между условиями. Перерывы предоставлялись по мере необходимости. В общей сложности эти четыре условия заняли примерно один час для каждого участника. Участники также выполнили постурографическую задачу (описанную ниже) для оценки их стоячего равновесия непосредственно перед выполнением вестибулярной психофизической задачи.

- Обнаружение: Каждое отдельное испытание в условии обнаружения состояло из двух интервалов: (1) интервал движения (по тангажу или вертикали, в зависимости от условия) и (2) интервал без движения. Порядок этих двух интервалов движения рандомизировался между испытаниями в пределах условия. После представления обоих интервалов (обозначаемых произнесенным «один» или «два» через наушники в момент пикового ускорения) участников просили вслух назвать, какой из двух интервалов был тем, в котором они двигались («один» или «два»). Ускорение предъявляемого движения варьировалось с использованием процедуры последовательного тестирования параметрической оценки (PEST), пока не достигался порог обнаружения участника. PEST – это адаптивная процедура лестницы, которая использует набор правил для быстрого и эффективного схождения к перцептивным порогам, соответствующим 70,7% правильных ответов в данном случае. Для логарифмического изменения предъявляемых значений, логарифмы по основанию 10 значений ускорения (начиная с начального значения сравнительного движения; см. Таблицу 2) использовались PEST, а логарифмический вывод PEST возводился в степень значений пикового ускорения перед подачей на двигатели платформы.

- Различение: Как и в условии обнаружения, в условии различения использовалась аналогичная процедура PEST для определения порогов различения движения участников, за исключением того, что PEST применялся к дельте относительно стандартного движения, а не к амплитуде сравнения. Участники должны были различать (т.е. сообщать, какое движение ощущалось как более сильное) между двумя последовательно представленными движениями разной величины: (1) стандартное движение по тангажу или вертикали и (2) сравнительное движение, также по тангажу или вертикали. Эти два интервала движения разделялись звуковым файлом, состоящим из произнесенного «один» или «два», представленного через их наушники. Пиковые ускорения сравнительного интервала движения определялись с помощью описанной выше процедуры PEST с использованием тех же начальных размеров шага и тех же критериев прекращения. Пороги различения, соответствующие 70,7% правильных ответов, рассчитывались путем усреднения ускорений последних трех реверсивов.

Постурографическая задача

Участники также выполнили постурографическую задачу для оценки их стоячего равновесия. В этой задаче участники стояли в параллельной позе (т.е. ноги направлены вперед, примерно на 8 дюймов друг от друга) в течение 30 секунд на силовую платформу (AMTI MSA6 MiniAmp strain gage amplifier), которая записывала длину траектории центра давления (ЦД) (см) и его скорость (см/с). Сигналы от силовой платформы собирались с частотой дискретизации 1000 Гц. Это выполнялось для четырех различных типов испытаний: (1) стояние с открытыми глазами непосредственно на силовой платформе (EOF; «твердая поверхность»), (2) стояние с открытыми глазами на куске пенопласта высокой плотности, помещенного на силовую платформу (EOC; «податливая поверхность»; AIREX, BalancePad; 50 × 41 × 6 см; плотность = 55 кг/м²), (3) стояние с закрытыми глазами на податливой поверхности (ECC), (4) стояние с закрытыми глазами на податливой поверхности при ношении шумоподавляющих наушников для подавления звука (ECSS). Участники носили свободную страховочную систему во время процедуры для защиты от падений.

После сбора данных первые пять секунд данных отбрасывались. Оставшиеся данные проходили через фильтр Баттерворта 2-го порядка с нулевой задержкой и двойным проходом с частотой среза 6 Гц. Средние значения длины траектории ЦД, скорости и среднеквадратичной скорости (RMS) извлекались из данных в MATLAB для каждого из четырех типов испытаний (записывались и анализировались отдельно). Длина траектории ЦД определялась как абсолютная длина колебаний в сантиметрах, произведенных участником в каждом из условий. Таким образом, увеличение постуральных колебаний было связано с большей длиной траектории ЦД. Показатели скорости получались путем деления смещения ЦД на время испытания, причем худший постуральный контроль был связан с большей скоростью ЦД. Для получения RMS скорости вычислялся квадратный корень из среднего квадратов значений скорости. Большая RMS скорости была связана с более вариабельными постуральными колебаниями.

Анализ данных

Все анализы проводились с использованием пороговых значений, полученных выше, в R 3.6.0. Все данные были винсоризованы для обработки потенциальных выбросов с использованием пакета R «DescTools». Если данные не винсоризованы, результаты остаются значимыми. Затем данные оценивались на асимметрию с использованием пакета «e1071» и на нормальность с использованием обобщенного теста Шапиро-Уилка на нормальность, а затем подвергались логарифмическому преобразованию для соответствия гауссовому предположению (хотя средние и стандартные отклонения в тексте рассчитываются с использованием необработанных, винсоризованных данных для облегчения сравнений в литературе). Для сравнения вестибулярных перцептивных порогов пожилых и молодых взрослых в каждом из четырех вестибулярных перцептивных задач (обнаружение и различение тангажа и вертикального движения) был проведен ряд четырех независимых t-тестов. Обратите внимание, что здесь сообщаются дельты порогов различения (например, вместо 22,6 м/с² сообщается дельта: 2,6 м/с²). Мы также рассчитываем и сообщаем размеры эффектов (d Коэна). Далее, для сравнения длины траектории ЦД, скорости и RMS скорости между пожилыми и молодыми взрослыми в четырех постурографических задачах, мы провели три отдельные смешанные факторные дисперсионные анализы (ANOVA) 2 (Возрастная группа: молодые, пожилые) × 4 (Условие: EOF, EOC, ECC, ECSS). Как и в случае с данными порогов, данные постурографии были винсоризованы для обработки потенциальных выбросов с использованием пакета R «DescTools» и оценены на нормальность с использованием обобщенного теста Шапиро-Уилка на нормальность, а затем подвергнуты преобразованию квадратного корня для соответствия гауссовому предположению. Обратите внимание, что данные одного молодого участника не были собраны из-за технических трудностей. Для изучения значимых эффектов взаимодействия использовались апостериорные t-тесты с коррекцией Тьюки. Коррекции Гринхауса-Гейссера применялись для коррекции нарушений сферичности.

Мы также провели серию корреляций Пирсона с коррекцией Бонферрони на необработанных (т.е. не логарифмированных) винсоризованных данных для оценки степени, в которой длина траектории ЦД (из каждого из четырех постурографических условий) связана с каждым из четырех показателей вестибулярных перцептивных порогов. Если данные не винсоризованы, корреляции остаются значимыми, хотя ассоциации сильнее у пожилых людей, а условие ECSS становится статистически значимо положительно связанным с условием обнаружения вертикального движения (r = 0,47; p = 0,04). Эти корреляции проводились отдельно для группы пожилых и группы молодых участников, чтобы сравнить, различались ли эти ассоциации в зависимости от возраста.

Результаты

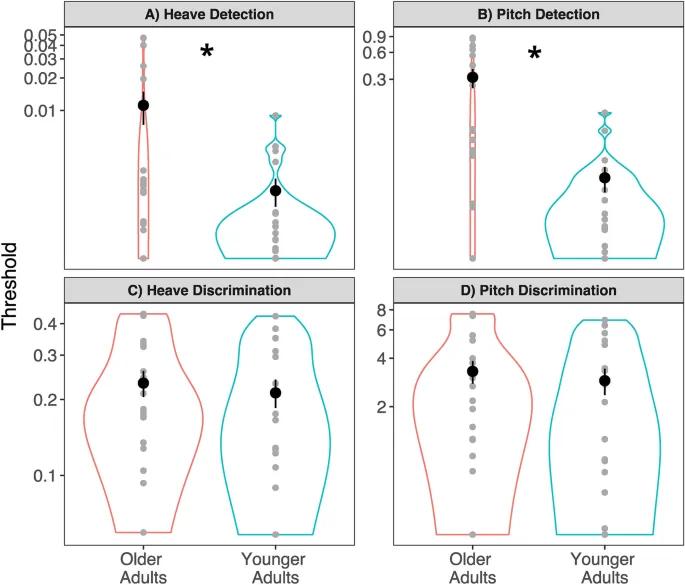

Вестибулярная психофизическая задача

Задача обнаружения

Независимые t-тесты показали, что у пожилых людей были значительно более высокие пороги обнаружения вертикального движения (M = 0,022 м/с², SD = 0,051), чем у молодых взрослых (M = 0,002 м/с², SD = 0,002, t(34,98) = −2,89, p = 0,007, d = 0,554). Кроме того, у пожилых людей были значительно более высокие пороги обнаружения наклона (M = 0,329 °/с², SD = 0,355, d = 1,210), чем у молодых взрослых (M = 0,024 °/с², SD = 0,032, t(30,51) = −4,95, p < 0,001). Эти результаты согласуются с предыдущими исследованиями, которые также показали, что пожилой возраст связан с повышенными порогами обнаружения вестибулярных движений.

Задача различения

Для задачи различения вертикального движения, мы не обнаружили значительных различий между возрастными группами (Mпожилые = 0,065 м/с², SD = 0,081; Mмолодые = 0,023 м/с², SD = 0,021, t(35.78) = −1.97, p = 0.057, d = 0.444). Аналогично, для задачи различения наклона, мы не обнаружили значительных различий между возрастными группами (Mпожилые = 0,543 °/с², SD = 0,533; Mмолодые = 0,186 °/с², SD = 0,148, t(28.99) = −2.30, p = 0.029, d = 0.573). Эти результаты несколько отличаются от более ранних работ, предполагающих, что пожилые люди могут иметь повышенные пороги различения в некоторых вестибулярных задачах.

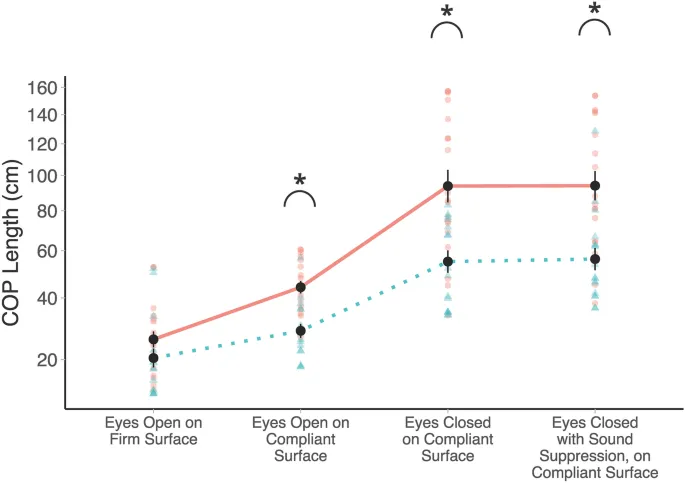

Постурографическая задача

Результаты ANOVA показали значительный основной эффект возраста (F(1,35) = 21,48, p < 0,001, η² = 0,15), указывающий на то, что пожилые люди имели в целом более длинные траектории ЦД, чем молодые взрослые. Был также значительный основной эффект условия (F(3,105) = 71,56, p < 0,001, η² = 0,31), показывающий, что все условия были труднее, чем EOF. Наконец, было обнаружено значительное взаимодействие между возрастом и условием (F(3,105) = 7,16, p < 0,001, η² = 0,05), указывающее на то, что возрастные различия в постуральной стабильности были более выражены в более сложных условиях (EOC, ECC, ECSS) по сравнению с EOF. Эти результаты повторяют предыдущие исследования, демонстрирующие, что пожилые люди менее стабильны, чем молодые взрослые, особенно при усугублении сенсорных условий.

Эти анализы были повторены с использованием скорости ЦД (м/с), а также среднеквадратичной скорости (RMS) ЦД. Аналогичные результаты наблюдались (см. Дополнительную информацию S.2 для полных статистических анализов), а именно, что скорость ЦД и RMS скорости были выше у пожилых людей по сравнению с молодыми взрослыми, с аналогичными различиями между условиями. Аналогично, эти анализы выявили то же взаимодействие Группа × Условие, указывающее на большую скорость, а также RMS скорости в трех наиболее сложных условиях (EOC, ECC и ECSS) для пожилых людей по сравнению с молодыми взрослыми.

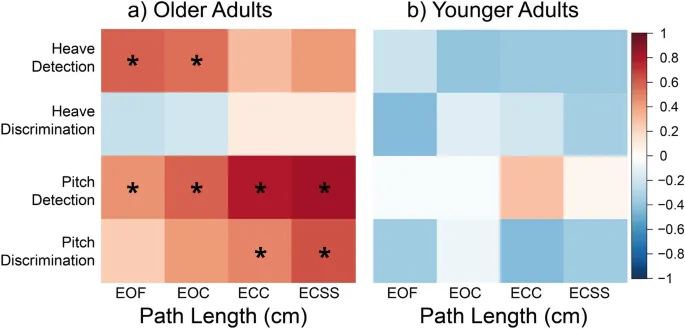

Корреляционные анализы между вестибулярными порогами и постурографией

Серия корреляций Пирсона с коррекцией Бонферрони использовалась для изучения связи между четырьмя показателями постуральных задач для длины траектории ЦД и четырьмя показателями вестибулярных перцептивных порогов у пожилых взрослых (Рис. 5a) и молодых взрослых (Рис. 5b). Пожалуйста, см. Дополнительную информацию S.3 для диаграмм рассеяния, а также преобразование Фишера rtoZ для сравнения корреляций молодых и пожилых взрослых. Дополнительные, хотя и не значимые, корреляции с коррекцией Бонферрони между четырьмя психофизическими мерами можно найти в Дополнительной информации S.4.

Перцептивные пороги и постурография

У пожилых людей пороги обнаружения вертикального движения были положительно коррелированы с длиной траектории ЦД для условий EOF (r = 0,60, p < 0,007) и EOC (r = 0,56, p = 0,013), таким образом, что более высокие пороги обнаружения были связаны с большим постуральным колебанием (Рис. 5a). Аналогично, пороги обнаружения наклона у пожилых людей были положительно коррелированы с длиной траектории ЦД для условий EOF (r = 0,46, p < 0,048), EOC (r = 0,59, p = 0,008), ECC (r = 0,78, p < 0,001) и ECSS (r = 0,82, p < 0,001). Наконец, пороги различения наклона у пожилых людей были положительно связаны с длиной траектории ЦД для условий ECC (r = 0,49, p < 0,033) и ECSS (r = 0,64, p = 0,004), но не было корреляций между различением вертикального движения и какими-либо показателями длины траектории ЦД. У молодых взрослых не наблюдалось значимых ассоциаций между какими-либо постурографическими показателями и вестибулярными перцептивными порогами (Рис. 5b). Однако мы наблюдали тенденцию к отрицательным корреляциям, аналогично 79, которые также обнаружили тенденцию к отрицательным ассоциациям между постуральными колебаниями и порогами различения направления вращения у молодых взрослых.

Чтобы учесть непрерывный эффект возраста, независимо влияющий на постуральные колебания, мы также провели многомерные анализы для прогнозирования постуральных колебаний на основе вестибулярных перцептивных порогов и возраста (см. Дополнительную информацию S.5). Эти результаты показывают, что более высокие пороги обнаружения вертикального движения значительно предсказывали большие постуральные колебания в условиях EOF (p < 0,001) и EOC (p = 0,009), но обнаружение наклона предсказывало ECC (p < 0,001) и ECSS (p < 0,001).

Обсуждение

Мы исследовали возрастные изменения вестибулярных перцептивных порогов для движений тангажа и вертикали. Мы также исследовали, связаны ли показатели равновесия при спокойном стоянии с вестибулярными перцептивными порогами у пожилых и молодых взрослых. Мы обнаружили, что по сравнению с молодыми взрослыми, пожилые люди демонстрировали значительно более высокие вестибулярные пороги обнаружения в вертикальном направлении, и, насколько нам известно, впервые сообщается, что в направлении тангажа. Наблюдались аналогичные закономерности незначительных возрастных эффектов для порогов задач различения тангажа и вертикали, что может быть результатом менее выраженных возрастных эффектов и/или недостаточной мощности для наблюдения этих эффектов. Следовательно, эти результаты могут быть консервативной оценкой возрастных изменений вестибулярных порогов в различных типах движений и задачах.

Мы также обнаружили, что пожилые люди имели значительно большие длины траектории ЦД по сравнению с молодыми взрослыми во всех условиях, кроме самого простого (т.е. стояние на твердой поверхности с открытыми глазами). Важно отметить, что мы также обнаружили, что у пожилых людей, но не у молодых, показатели постуральных колебаний (длина траектории ЦД) были положительно связаны с вестибулярными перцептивными порогами, таким образом, худшее равновесие (большие колебания) было связано с более высокими порогами обнаружения тангажа и вертикали.

Возрастные изменения в восприятии тангажа и вертикали

Задача обнаружения вестибулярного движения

У пожилых людей пороги обнаружения вертикального движения и наклона были выше, чем у молодых взрослых. Эти результаты согласуются с текущими исследованиями в литературе, которые также показали, что пожилой возраст связан с повышенными порогами различения направления (т.е. вестибулярного перцептивного) в вертикальном направлении, а также в движении вперед-назад, из стороны в сторону и наклоне, но не для вращения рысканием (хотя см. 17, где не было обнаружено возрастных различий в восприятии движения рыскания во время задач обнаружения и различения величины в двух интервалах). Наше исследование является первым, насколько нам известно, которое также исследовало возрастные различия в восприятии тангажа у пожилых и молодых взрослых. В совокупности эти результаты предполагают, что старение связано со снижением вестибулярной перцептивной чувствительности в широком диапазоне задач вестибулярного восприятия и осей движения.

Гистологические, микроскопические и клинические оценки вестибулярной функции давно связывают процесс старения с дегенерацией вестибулярных органов. Например, старение связано со значительным снижением количества волосковых клеток, дегенерацией вестибулярного ганглия, дегенерацией отолитов отолитовых органов (см. 5,6,27 для обзоров) и снижением реакций oVEMP и cVEMP. Существуют также некоторые данные о возрастном снижении связности вестибулярной корковой сети, хотя другие исследования показали возрастное усиление вестибулярного восприятия, которое, по-видимому, по крайней мере частично компенсирует периферическое снижение реактивности органов. Несмотря на отсутствие диагностированных вестибулярных нарушений или хронического головокружения, у некоторых пожилых участников в этом исследовании наблюдались признаки дисфункции отолитовых органов (VEMPs), особенно утрикулуса (oVEMP), что согласуется с предыдущими исследованиями. Это могло способствовать снижению способности пожилых людей обнаруживать движения тангажа и вертикали. Важно отметить, однако, что недавно описанные диагностические критерии для пресбивестибулопатии (PVP; возрастная вестибулярная потеря) включают показатели усиления вестибулоокулярного рефлекса (например, показатели vHIT), но не включают реакции VEMP. Было сделано заключение, что, поскольку отсутствие реакций VEMP часто наблюдается у пожилых людей, значимость этих отсутствий для диагностических целей плохо изучена. В нашем исследовании присутствие или отсутствие реакции VEMP не было статистически значимо коррелировано с порогами обнаружения тангажа и вертикали у наших участников (Дополнительная таблица S.6.1, Дополнительные материалы), за исключением того, что присутствие cVEMP было связано со сниженными порогами обнаружения вертикального движения, но только при отсутствии коррекции множественных сравнений (r = -0,55, p = 0,042). Аналогично, мы не наблюдали значимой корреляции между присутствием VEMP и длиной траектории ЦД (Дополнительная таблица S.6.2, Дополнительные материалы). Эти результаты согласуются с предыдущими выводами, которые не показали ассоциаций между амплитудами cVEMP или oVEMP и вестибулярными перцептивными порогами в вертикальном направлении у здоровых контролей и пациентов с двусторонней вестибулопатией (BV). Таким образом, степень, в которой реакции VEMP могут быть связаны с наблюдаемыми возрастными различиями в вестибулярных перцептивных порогах, остается неясной.

Задача различения вестибулярного движения

Хотя мы наблюдали возрастные различия в порогах обнаружения тангажа и вертикали, возрастных различий для задач различения тангажа и вертикали не наблюдалось. Это предполагает, что, хотя пожилые люди могут иметь сохраненную способность различать два движения схожей величины, их чувствительность к обнаружению этих же движений может быть снижена по сравнению с молодыми взрослыми. В отношении различения направления (которое отличается от задачи различения величины в этом исследовании) предыдущие исследования показали, что пожилые люди, как правило, демонстрируют более высокие пороги, чем молодые взрослые. Мы предлагаем ряд возможных причин этого расхождения. Во-первых, природа задачи, использованной в этом исследовании (различение величины), отличается от тех, что использовались в предыдущей возрастной литературе (различение направления), где были обнаружены возрастные различия. Насколько нам известно, только Chang и коллеги исследовали различение величины у пожилых и молодых взрослых и также не нашли значительных различий. Кроме того, в этих предыдущих задачах на различение направления использовалась задача с форсированным выбором в одном интервале, тогда как в нашей использовалась задача с форсированным выбором в двух интервалах, что могло дополнительно повлиять на пороговые значения. Например, задачи обнаружения или различения в двух интервалах, подобные тем, что использовались в этом текущем исследовании, связаны с порогами, которые в 1/qrt{2} раза меньше, чем в задачах обнаружения или различения в одном интервале. Такие различия в величине могли повлиять на общие пороги, полученные участниками, что привело к нулевым результатам, наблюдаемым в этом условии. Во-вторых, частота движения, предъявляемого во время задач вестибулярного восприятия, влияет на то, наблюдаются ли возрастные различия. Например, Roditi и Crane обнаружили, что по сравнению с молодыми взрослыми, пожилые люди имели худшие пороги различения направления движения вперед-назад, если движения предъявлялись при 0,5 Гц, но не если они предъявлялись при 1 Гц. Действительно, предыдущие исследования показали, что независимо от возраста, участники, как правило, демонстрируют более высокие пороги для более низких частот движения. Опять же, меньшие пороги, полученные в обеих группах, могли устранить такие ранее наблюдавшиеся возрастные различия. Наконец, тип профиля движения (например, синусоидальные волны по сравнению с синусоидальной осцилляцией) также может влиять на пороговые значения и на то, наблюдаются ли возрастные различия. Повторяющиеся синусоидальные процедуры обеспечивают большее количество выборок за испытание, на основе которых можно делать перцептивные оценки, тем самым повышая чувствительность (Рис. 2). Например, Chang и коллеги, а также Bermùdez Rey и коллеги оценивали различение величины (с использованием повторяющихся синусоид) и различение направления (с использованием одиночной синусоиды) соответственно, у пожилых взрослых, для вращения рыскания. У пожилых взрослых Chang и коллег пороги были почти вдвое ниже (0,81 (± 0,42) °/с), чем у Bermùdez Rey и коллег (1,45 (диапазон 1,14–1,84) °/с). В конечном счете, будущие исследования должны более систематически оценивать, как различные частоты, профили движения и задачи влияют на степень, в которой наблюдаются возрастные различия в вестибулярном восприятии.

Ассоциации между вестибулярными перцептивными порогами и постуральной стабильностью у пожилых и молодых взрослых

Наши пожилые взрослые были менее стабильны, чем молодые взрослые, во всех, кроме самого простого (т.е. стояние на твердой поверхности с открытыми глазами) состояниях равновесия. Такие возрастные различия наблюдались последовательно, независимо от того, анализировали ли мы длину траектории ЦД, скорость или RMS скорости. Эти результаты согласуются с предыдущей литературой, показывающей, что пожилые люди демонстрируют большую длину траектории ЦД, скорость и вариабельность по сравнению с молодыми взрослыми, особенно когда множество чувств ослаблены или брошены вызов (например, зрение и проприоцепция). Постуральный контроль обычно зависит от вклада и интеграции зрительных, вестибулярных и соматосенсорных сигналов. Этот процесс мультисенсорной интеграции во время стоячего равновесия особенно актуален в контексте старения, поскольку пожилые люди, как правило, демонстрируют усиленную мультисенсорную интеграцию по сравнению с молодыми взрослыми и могут придавать большее значение менее надежным сенсорным входам, чем это оптимально. Новым результатом данного исследования является то, что более низкая вестибулярная перцептивная чувствительность (т.е. более высокие пороги) была связана с большим постуральным колебанием, но только у пожилых взрослых. Эти ассоциации были обнаружены, особенно для обнаружения тангажа и вертикали (условия, которые показали значимые возрастные эффекты в психофизических задачах), а также для различения тангажа. Интересно, что для обнаружения и различения тангажа величина корреляций систематически увеличивалась по мере увеличения сложности постуральной задачи. Одна из возможных причин этой линейной ассоциации заключается в том, что более сложные постуральные задачи также увеличивают потребность в вестибулярной информации для поддержания равновесия (например, при отсутствии или ограниченном присутствии других сенсорных сигналов). В частности, стояние на податливой поверхности снижает надежность соматосенсорных сигналов, закрывание глаз исключает доступ к зрительным сигналам, а слуховые сигналы снижаются при подавлении звука. Таким образом, возрастное снижение вестибулярной перцептивной чувствительности может становиться все более значимым для позы, когда другие сенсорные входы становятся более ослабленными. Важно отметить, что мы обнаружили меньше значимых ассоциаций между постуральной стабильностью и вестибулярными порогами различения. Это отсутствие ассоциации может быть связано с природой постурографической задачи (т.е. спокойное стояние). В частности, учитывая, что точные оценки различения могут быть особенно важны для реагирования на изменения равновесия/позы (в отличие от простого поддержания стабильного равновесия/позы), использование динамических постурографических задач (например, восстановление после возмущения) в будущем может привести к еще более сильным и последовательным ассоциациям.

Что касается ассоциации между сложностью постуральной задачи и обнаружением/различением тангажа, возможным объяснением этой повышенной корреляции с возрастом может быть изменение функции вестибулярных органов с возрастом. Например, полукружные каналы, необходимые для обнаружения тангажа, демонстрируют больше возрастных нарушений в клинических тестах, чем утрикулус или саккулус, а также более выраженную потерю волосковых клеток типа I и большую дегенерацию верхнего (по сравнению с нижним или задним) вестибулярного нерва. Такие изменения могут отражать степень, в которой чувствительность к тангажу способствует постуральной стабильности (например, длина траектории ЦД) по мере увеличения зависимости от вестибулярной информации во время стоячего равновесия. Кроме того, было высказано предположение, что изменения в функции органов могут быть связаны с увеличением нейронного шума, что приводит к более высоким перцептивным порогам и большему постуральному колебанию. Важно отметить, что у молодых взрослых не наблюдалось корреляций между стоячим равновесием и вестибулярным восприятием. Будущие исследования должны изучить, могут ли вестибулярные перцептивные пороги вдоль других осей движения быть связаны с постуральными колебаниями у молодых и пожилых взрослых. Например, более высокие пороги вестибулярного восприятия при наклоне (при 0,2 Гц) были значительно связаны с провалом самого сложного условия модифицированного теста баланса Ромберга, независимо от возраста, и предыдущие исследования показали, что вестибулярные пороги при боковом смещении значительно связаны с постуральными колебаниями у молодых взрослых.

Ограничения и будущие направления

Участники

Участники данного исследования прошли тщательный отбор, что позволило нам контролировать определенные возрастные факторы, включая, например, когнитивные нарушения, возрастную потерю слуха и тиннитус, диагностированные вестибулярные расстройства и другие серьезные состояния здоровья. Однако эти распространенные возрастные состояния, вероятно, также влияют на вестибулярное восприятие и постуральный контроль, и, как таковые, выборка в этом исследовании может не быть репрезентативной для типичной пожилой популяции. Вместо этого эти результаты могут быть консервативной оценкой возрастных изменений в вестибулярном восприятии. Будущие исследования могут помочь разъяснить возрастные изменения в вестибулярной перцептивной чувствительности у более репрезентативной выборки пожилых людей, собирая данные от участников с различными сенсорными, двигательными и когнитивными способностями. Кроме того, они также могут рассмотреть возможность сбора дополнительных базовых сенсорных, когнитивных и двигательных показателей от обеих групп участников (пожилых и молодых), чтобы определить, существуют ли ассоциации между этими показателями и экспериментальными результатами на протяжении всей жизни.

Экстравестибулярные сигналы

Важно также признать потенциальное влияние экстравестибулярных сигналов на пороги обнаружения и различения участников. В частности, это исследование было разработано для уменьшения влияния невестибулярных сигналов, таких как зрительные (повязки на глаза и приглушенный свет), слуховые (белый шум, пассивные шумоподавляющие наушники), проприоцептивные (четырехточечные ремни, надувная подушка для шеи) и вибротактильные (мягкое сиденье и пенопластовая подставка для ног) — все еще возможно, что тонкие вибрации или проприоцептивные сигналы могли способствовать перцептивным суждениям во время вестибулярных психофизических задач. Доступ к этим дополнительным невестибулярным сенсорным сигналам может объяснить очень низкие перцептивные пороги, которые мы получили, особенно в задаче обнаружения — хотя некоторые из этих сигналов (например, вибрация) также могли быть обнаружены вестибулярной системой. Фактически, предыдущие исследования показали, что пороги обнаружения в 31 раз меньше, чем пороги различения направления. Предполагалось, что такие различия в порогах связаны с влиянием вибротактильных сигналов во время задач обнаружения. Будущие исследования могут рассмотреть возможность добавления дополнительного вибрационного маскирующего шума во время задач для дальнейшего контроля таких дополнительных сигналов и лучшего учета этой вариабельности у наших участников.

Тестирование эндоорганов

В этом исследовании мы ожидали, что пожилые люди могут продемонстрировать некоторые признаки дисфункции вестибулярных органов, несмотря на отсутствие клинически диагностированного вестибулярного расстройства. Для количественной оценки таких дисфункций мы измерили функционирование каналов и отолитов с помощью VEMP и vHIT, которые включали определенный набор параметров тестирования (например, частота VEMP 500 Гц) и далее коррелировали эти метрики с показателями ЦД и вестибулярных порогов. Отсутствие корреляций вестибулярных порогов с vHIT или VEMP предполагает, что распространенные возрастные снижения вестибулярных перцептивных порогов не обусловлены исключительно дефицитом эндоорганов или афферентных нервов (см. 84 для обсуждения отсутствия ассоциации между показателями функции эндоорганов и пресбивестибулопатией). Однако такой выбор параметров может повлиять на то, наблюдаются ли возрастные различия. Хотя у многих пожилых людей VEMPs, вызванные при стимуляционных частотах 500 Гц, показывают наибольшую реакцию, у многих других пожилых людей будут наблюдаться вызванные oVEMP или cVEMP реакции только при более высоких частотах тональных импульсов (например, 750 Гц или 1000 Гц). Будущие исследования должны более тщательно оценивать ассоциации между показателями vHIT и VEMP и вестибулярными перцептивными порогами с использованием диапазона параметров тестирования эндоорганов. Наконец, будущие исследования также могут рассмотреть возможность оценки реакций VEMP и vHIT в группе молодых участников, чтобы лучше понять изменения в ассоциациях между функционированием эндоорганов, вестибулярным восприятием и постуральным контролем на протяжении всей жизни.

Заключение

У пожилых людей пороги обнаружения вертикального движения и наклона были выше, чем у молодых взрослых, которые, вместе с порогами различения наклона, были связаны с увеличением постуральных колебаний (т.е. длиной траектории ЦД), особенно когда сенсорные условия были ослаблены. Эти результаты могут иметь значение для разработки скрининговых инструментов для выявления снижения мобильности у пожилых людей, учитывая, что измеримые снижения вестибулярной перцептивной чувствительности были связаны с ухудшением постуральной стабильности. Эти конвергентные перцептивные и поведенческие меры, таким образом, могут позволить лучше идентифицировать риск падений.