Интересное сегодня

Как несоответствующие доказательства влияют на уверенность в...

Уверенность в принятии решений: Механизмы и искажения Люди обладают удивительной способностью чувст...

Как тренировка осознанности помогает сохранять позитив во вр...

Основные выводы исследования Исследование было направлено на изучение того, как тренировка осознанно...

Связь между ретиной и шизофренией: новые возможности для диа...

Введение Ретина, являясь частью центральной нервной системы, может отражать ранние признаки мозговых...

Почему детям до 13 лет не стоит давать смартфоны: научные да...

Детство и технологии: переломный момент Мы привыкли думать о детстве в контексте первых достижений: ...

Инструмент для расчета эстетических свойств изображений

Введение Многие современные модели эстетического опыта выдвигают гипотезу о том, что эстетические су...

Эффективность Современных Методов Участия в Наблюдении за Ра...

Влияние Развивающих障碍 на Общество Развивающие障碍, включая расстройства аутистического спектра (РАС; д...

Введение

Визуальное внимание является ключевым фактором взаимодействия младенцев с окружающим миром, представляя их первую способность взаимодействовать с окружающей средой через выбор входных данных для обучения.

Для молодых младенцев движения глаз, как считается, в основном вызываются стимулами в окружающей среде (например, низкоуровневой физической заметностью); и контроль сверху вниз (высокоуровневыми эндогенными факторами, например, знакомством с контентом, мотивацией) ограничен. С трех месяцев контроль сверху вниз постепенно объясняет больше поведения младенцев, что приводит к более гибким поведениям взгляда и активному индивидуализированному исследованию визуальной среды.

В результате младенцы начинают дифференцировать между натуралистическими, богатыми семантическими сценами и теми, которые соответствуют низкоуровневым перцептивным характеристикам, но без высокоуровневого семантического содержания, что отражается в различиях их пространственно-временных паттернов взгляда, таких как длительность фиксации.

Недавние исследования близнецов использовались для изучения индивидуальных различий в движениях глаз и визуальном внимании у младенцев и маленьких детей. Эти исследования в целом показали, что генетические факторы играют существенную роль в объяснении индивидуальных различий в таких мерах.

Более того, эти анализы близнецов показали, что разные генетические факторы связаны с разными типами мер, основанных на взгляде, иллюстрируя, как эти дизайны могут информировать нас о единстве или разделении различных мер и конструкций.

Подход

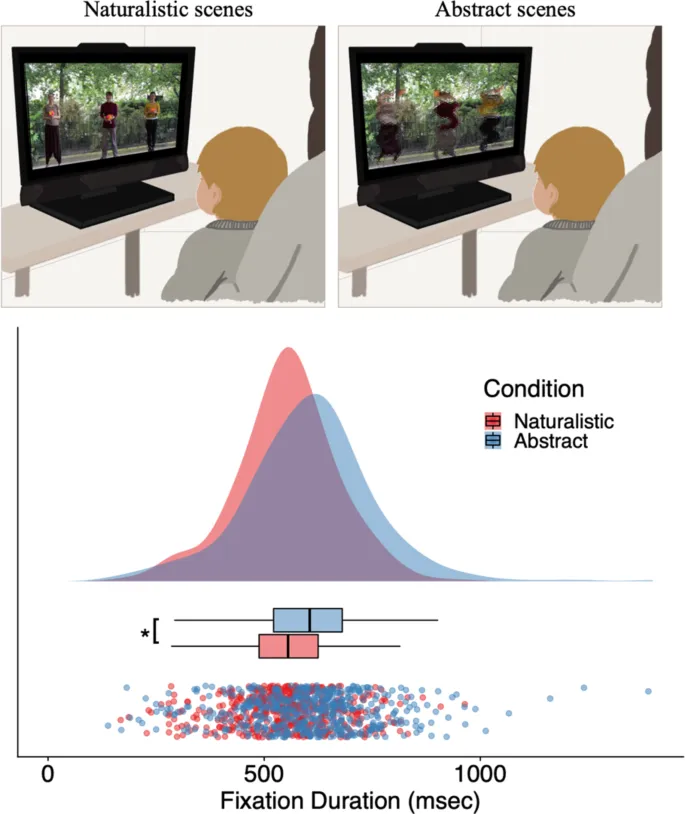

Мы оценивали спонтанные движения глаз в возрасте 5 месяцев у выборки близнецов в двух экспериментальных условиях: натуралистические социальные сцены, показывающие динамичную, значимую деятельность человеческих актеров; и абстрактные сцены, показывающие цифровые скремблированные версии натуралистических стимулов.

Абстрактные сцены были идентичны натуралистическим социальным сценам в отношении низкоуровневых характеристик, но им не хватало социального семантического значения. Мы измерили среднюю длительность фиксации — то есть длительность индивидуальных взглядов между быстрыми движениями глаз (саккады), и долю суммированных длительностей фиксации на лицах актеров и на движениях актеров на сценах.

Ключевой особенностью этого экспериментального дизайна было то, что он позволил нам оценить, в какой степени фиксации зависели от просматриваемого стимула. Предыдущие работы по длительности фиксаций в младенчестве обычно не исследовали, в какой степени эти поведения зависят от контекста, а скорее рассматривали их как отражение единого базового процесса, связанного, например, с аутизмом.

Однако, Урабейн и коллеги (2017) показали, что средняя длительность фиксации у младенцев начинает зависеть от стимула примерно в 3-6 месяцев, что можно объяснить формированием механизмов контроля внимания, влияющими на поведение просмотра в это время, например, влиянием знакомства с содержанием.

Также, хотя на основе других мер, чем длительность фиксации, работы по функциям внимания у детей с аутизмом нашли нюансированные различия, связанные с определенными типами стимулов.

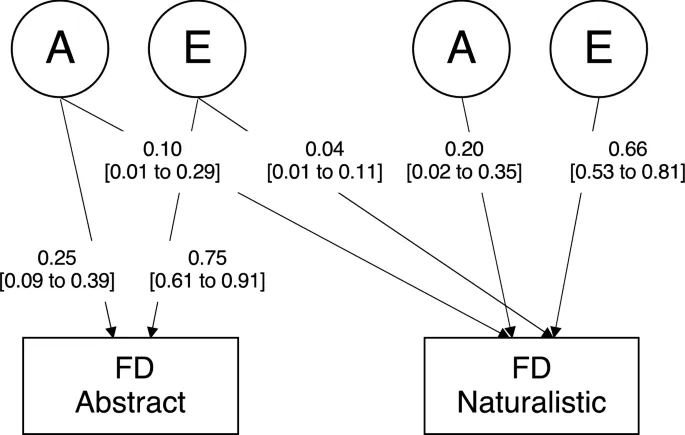

Выборка близнецов состояла из однополых дизиготичных (ДЗ, разнояйцевые близнецы) и монозиготичных (МЗ, идентичные близнецы) близнецов из исследования BabyTwins Sweden (BATSS), и дизайн близнецов позволил нам исследовать этиологические факторы, объясняющие спонтанные длительности фиксации на натуралистические и абстрактные сцены, и степень, в которой эти факторы были уникальными или общими между условиями.

Сравнивая степени сходства, внутри и между фенотипами, в МЗ и ДЗ близнецах отдельно, исследования близнецов могут быть использованы для количественного определения относительного вклада генетических и environментальных влияний на отдельные фенотипы и общие и уникальные влияния между фенотипами. Конкретно, вариация в фенотипе, или ковариация между фенотипами, разлагается в модели близнецов на генетические влияния (A, увеличивающие корреляции близнецов, больше в МЗ), общую среду (C, environментальные влияния, которые являются общими для близнецов и увеличивают корреляции близнецов, в той же степени для МЗ и ДЗ), и необщую среду (E, environментальные влияния, которые не разделяются между близнецами и уменьшают корреляции близнецов).

На основе заранее зарегистрированного плана анализа, мы протестировали гипотезу, что изменчивость длительности фиксации в условии натуралистических социальных сцен будет, по крайней мере частично, объяснена уникальными генетическими факторами. Это предположение допускало, что это условие селективно вызывает больше процессов сверху вниз.

Поскольку предыдущие исследования указывали на генетические влияния и отсутствие влияния общей среды на другие меры взгляда у младенцев, мы в целом ожидали, что генетические влияния будут важны и в контексте длительностей фиксации.

Кроме того, мы протестировали генетические и environментальные влияния на индивидуальную изменчивость в распределении фиксации на лица и на движение как дополнительный эксплораторный анализ обработки сверху вниз против снизу вверх. Мы также протестировали степень, в которой полигенные рисковые баллы для нейроразвития (например, аутизм, СДВГ), когниции (например, IQ, образовательные достижения) и психопатологии (например, шизофрения, депрессия, биполярное расстройство — эксплораторное) были связаны с изменчивостью в поведении взгляда (длительность и пространственное распределение) сложных натуралистических сцен; основываясь на гипотезе, что генетические предрасположенности к состояниям нейроразвития и когнитивные способности могут влиять на контроль внимания и социальную мотивацию.

Обсуждение

Это исследование показывает, что различимые генетические факторы участвуют в контроле движений глаз у младенцев при наблюдении за натуралистическими значимыми социальными взаимодействиями по сравнению с абстрактными несоциальными стимулами (с соответствующими низкоуровневыми свойствами). Конкретно, результаты показали, что индивидуальные различия в длительностях фиксации, наблюдаемые в двух различных, но связанных условиях видео, были частично генетически диссоциированы и только умеренно коррелированы. Это предполагает, что длительности фиксаций, измеренные в разных контекстах, вероятно, указывают на разные феномены и могут не обобщаться на другой.

Пять месяцев — это возраст, когда контроль сверху вниз быстро берет верх над поведением взгляда, ориентированным снизу вверх, во время визуального исследования окружающей среды.

Во время наблюдения за значимым человеческим взаимодействием (натуралистические сцены) собственные мотивации, предпочтения и ожидания наблюдателя (эндогенные факторы) являются важными детерминантами распределения взгляда. В отличие от этого, во время просмотра абстрактной сцены взгляд, как считается, находится под влиянием в основном низкоуровневых заметных физических свойств стимулов (экзогенные факторы). Наше исследование показывает, что визуальное исследование в этих двух условиях просмотра было частично генетически дифференцировано. Хотя это спекулятивно, это может указывать на то, что генетические факторы, связанные с обработкой сверху вниз, частично независимы от генетических факторов, лежащих в основе процессов снизу вверх.

Учитывая, что процессы сверху вниз и снизу вверх, как считается, различаются в функции, развитии и основе мозга, правдоподобно, что эти процессы поддерживаются частично различимыми генетическими влияниями в раннем возрасте у человеческих младенцев.

Натуралистические сцены включали социальные стимулы (актеры, выполняющие действия, смотрящие прямо на зрителя), что означает, что эндогенные влияния, действующие в этом исследовании, могли быть социально-специфическими. Предыдущие исследования близнецов взрослых показали, что некоторые компоненты социального познания (например, распознавание лиц) имеют отдельные генетические этиологии, отделенные от общих когнитивных способностей.

Уникальные генетические влияния в условии натуралистических сцен могут быть связаны с различиями в социальных мотивациях, предпочтениях или ожиданиях, которые могут влиять на тенденции взгляда во время наблюдения за другими людьми.

Хотя наши результаты могут отражать различия в обработке сверху вниз по сравнению со снизу вверх, также возможны другие интерпретации на данном этапе. Во-первых, наблюдаемое различие между двумя условиями могло быть обусловлено экзогенно вызванным захватом лица, присутствующим в натуралистическом условии, но не в абстрактном условии. Захват лица быстрый и автоматический, присутствует у новорожденных и, как считается, зависит от субкортикальной обработки — таким образом, включенные лица могут быть рассмотрены как заметный объект, влияющий на внимание снизу вверх. Однако, поскольку мы изучали пятимесячных младенцев, а не новорожденных, и измеряли их взгляд в течение нескольких секунд, пока они активно исследовали сцену, включающую сложное социальное взаимодействие (лицо было только небольшой частью этого), низкоуровневое объяснение, относящееся только к социальной и физической заметности снизу вверх, маловероятно в данном случае. Во-вторых, мы не можем предположить, что выполнение в абстрактном условии было свободно от какого-либо систематического влияния сверху вниз. Действительно, доля времени взгляда на скремблированную область лица была выше уровня шансов в абстрактном условии (но значительно короче, чем в натуралистическом условии, см. чувствительный анализ I в Дополнительных методах), указывая на возможные эффекты обучения (то есть все младенцы видели все стимулы, возможно, что какое-то понимание структуры сцен могло войти в игру во время экспериментальной сессии). Однако, хотя абстрактное условие могло вызвать обработку сверху вниз, кажется разумным предположить, что оно делало это в меньшей степени, чем условие натуралистической сцены, учитывая природу стимулов и молодой возраст участников. В-третьих, возможно, что наблюдаемая генетическая дифференциация связана с различным вовлечением возбуждения в двух контекстах.

Независимо от конкретной природы обработки за наблюдаемой дифференциацией, наше исследование показывает, что меры длительности фиксации в разных контекстах не могут быть приняты как отражение одного и того же базового процесса.

В отношении пространственного распределения внимания в социальных натуралистических сценах мы обнаружили, что доля взгляда на лицо показала наследуемость 0.19. Мы ранее сообщали о наследуемости ориентации и предпочтения лица, изученных в статических визуальных массивах выделения, как 19% и 46% соответственно.

Не было found evidence for familial effects (genetic or shared environment) on active/motion looking proportion. Although eye-tracking technology can achieve high spatial precision, infant data are inherently noisy due to compliance variability and motion artefacts. Therefore, we opted for using relatively large AOIs when studying spatial attention allocation to ensure reliable and maximal data capture. We excluded participants with 0 or 1 in the proportion of face looking and active looking to address potential artefacts and outliers; but acknowledge the possibility that this may have removed meaningful extremes in the data distribution. Additionally, restricting face-looking measurements to inactive actors was intended to minimize the misclassification of gaze directed at moving objects (e.g., toys, arms) as face looking. However, this approach limited our ability to examine attention to dynamic faces, which may have provided richer insights into real-world social attention. Future work could benefit from advanced eye-tracking analysis methods and refined naturalistic controlled scenarios to better address these limitations.