Интересное сегодня

Весовая дискриминация и расстройства пищевого поведения у по...

Введение и актуальность проблемы Расстройства пищевого поведения (РПП) представляют собой серьезные...

Эффективные компоненты программ добровольного домашнего визи...

Введение Родительство может быть стрессовым и требует регулярной переоценки новых жизненных ситуаций...

Генетика против воспитания: новые мифы психологии

Генетика против воспитания Недавние исследования ставят под сомнение многие общепринятые убеждения в...

Исследование связи между спонтанным моторным темпом, сердечн...

Введение Многие теории восприятия времени предполагают существование внутреннего пасейкера, и исслед...

Как интегрировать ценности в систему оценки персонала: приме...

Введение Ценности и их практическое воплощение играют ключевую роль в профессиональной деятельности....

Исследование самооценки стресса, тревожности и депрессии сре...

Введение Стресс, тревожность и депрессия оказывают негативное влияние на обучение и академическую ус...

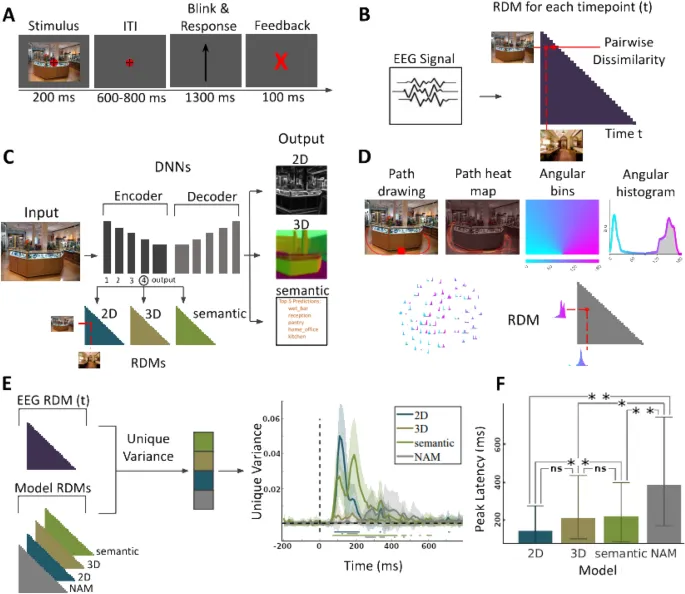

Введение

Даже при кратком взгляде на сцену человек быстро извлекает многоуровневую визуальную информацию, которая позволяет ему ориентироваться в пространстве. Но как именно мозг вычисляет данные, необходимые для планирования маршрута? Этот вопрос долгое время оставался предметом дискуссий.

Гипотеза исследования

Мы предположили, что представления навигационных аффордансов (возможностей для перемещения) формируются позже, чем базовые визуальные признаки: 2D-структуры, 3D-геометрию и семантику. Для проверки использовались:

- ЭЭГ (электроэнцефалография) — запись мозговой активности.

- Глубокие нейронные сети (DNN) — модели, обученные на задачах распознавания 2D, 3D и семантических признаков.

- Карты навигационных аффордансов (NAM) — поведенческие данные о планировании маршрутов.

Методы

Участники и стимулы

В эксперименте участвовали 16 здоровых добровольцев. Им показывали 50 изображений интерьеров с четкими путями для навигации. Задача — определить направление пути (влево, вправо или центр).

Анализ данных

Данные ЭЭГ сравнивали с моделями DNN и NAM с помощью анализа репрезентативного сходства (RSA). Это позволило оценить вклад каждого типа признаков в мозговую активность во времени.

Результаты

Обнаружена четкая временная иерархия:

- 2D-признаки — пик активности при 128 мс.

- 3D и семантика — 170–160 мс.

- Навигационные аффордансы — 296 мс.

Это подтверждает, что мозг сначала анализирует структуру сцены, а затем использует эти данные для планирования перемещений.

Обсуждение

Результаты согласуются с предыдущими работами о ранней обработке низкоуровневых признаков. Однако новизна исследования — в демонстрации временного запаздывания навигационных процессов. Это важно для понимания:

- Как мозг интегрирует разную информацию.

- Почему в сложных средах навигация требует больше времени.

Ограничения

Использование статичных изображений (вместо динамичных сцен) может снижать экологическую валидность. Дальнейшие исследования могут включить модели движения.