Интересное сегодня

Аутизм и пищевые привычки: как связаны особенности поведения...

Аутизм и пищевые проблемы: глубокий анализ взаимосвязей Расстройства аутистического спектра (РА...

Влияние семейного общения и культурных ценностей на риск инт...

Интернет-игры стали неотъемлемой частью современной культуры, предлагая разнообразные игровые формат...

Как знание о теле формирует восприятие движений

Введение Способность воспринимать движения человека крайне важна для навигации в динамическом социал...

Как положение близкого человека влияет на сердце: исследован...

Введение Общение с другими людьми осуществляется путем поддержания различных позиций и межличностных...

Социализация эмоций: как культура и воспитание формируют эмо...

Введение в социализацию эмоций Способность понимать и регулировать свои эмоции является неотъемлемой...

Как стимуляция блуждающего нерва улучшает память у пожилых с...

Влияние возрастной потери слуха на когнитивные функции Возрастная потеря слуха (англ. Agerelated hea...

Обучение действиям и избегание наказания через наблюдение

Обучение через наблюдение (observational learning) — это процесс, при котором мы усваиваем связи между действиями других людей и их последствиями. Это позволяет нам быстро учиться правильным реакциям на различные ституации, основываясь на том, увидели ли мы, что действие привело к вознаграждению или наказанию (Kang et al., 2021). Такой вид обучения дает нам возможность извлекать важную информацию из окружающей среды, избегая при этом затрат и рисков, связанных с прямым взаимодействием (Cavanagh et al., 2014; Olsson et al., 2018). Благодаря обучению через наблюдение, мы можем безопасно приобретать культурную информацию, необходимую для взаимодействия с другими членами группы, демонстрировать свою ценность в сообществе и вести себя в соответствии с нормами и обычаями группы, тем самым снижая риски, связанные с неправильным поведением (Ensminger et al., 2014).

Обучение через наблюдение основывается на понимании сути действия и его связи с определенной реакцией в окружающей среде (Kang et al., 2021). В конечном итоге это направляет нас либо к точному воспроизведению действия, если оно было вознаграждено, либо к его избеганию, если оно было наказано (Lindström & Olsson, 2015).

Важно отметить, что обучение избеганию вреда путем наблюдения за наказаниями может быть даже более значимым, чем обучение имитации действий, ведущих к вознаграждению. Это связано с тем, что избегание негативных реакций со стороны других является жизненно необходимым для выживания (Selbing & Olsson, 2017) и сохранения членства в группе (Seymour et al., 2007). Действительно, люди часто проявляют повышенную чувствительность к потенциальным негативным последствиям, что приводит к приоритету избегания наказаний над поиском вознаграждений (Lindström & Olsson, 2015). Более того, по сравнению с наблюдаемой положительной обратной связью (Jones et al., 2011), отрицательная обратная связь, как правило, оказывает более сильное влияние на социальное поведение. Это делает обучение через наблюдение критически важным механизмом для интернализации негативных последствий действий без прямого опыта.

Важность эмоций и аффективных проявлений в культурном обучении

Обучение через наблюдение особенно актуально при рассмотрении значения эмоциональных проявлений. Эмоции — это сигналы (Keltner et al., 2019; Shariff & Tracy, 2011), которые помогают регулировать нашу социальную среду и влияют на познание и поведение других (например, гневная реакция может вызвать чувство вины и привести к просоциальному поведению) (Baumeister et al., 2007; Campos et al., 2006; Parkinson, 1996).

В частности, эмоциональные выражения являются ключевыми инструментами для навигации в сложных культурных средах (например, теория EASI) (Van Kleef, 2009; Van Kleef & Côté, 2022). Они могут прояснять социальные ситуации, облегчать межличностную координацию и способствовать обучению (Van Kleef et al., 2011). В зависимости от контекста и предварительных знаний наблюдателя, информация, полученная путем наблюдения за этими эмоциональными проявлениями, может использоваться для формирования оценок относительно:

- (а) объекта эмоциональной реакции,

- (б) выражающего эмоциональное проявление,

- (в) норм и практик, разделяемых социальной группой (Hareli & Hess, 2012; Hess & Fischer, 2014).

Вышеизложенное обсуждение предполагает, что эмоциональные проявления информативны относительно ожиданий и оценок других людей. Они позволяют предвидеть реакции окружающих на событие, особенно в условиях неопределенности, неоднозначности и незнакомых ситуаций (Fischer, 2019; Hess et al., 2019). Это особенно важно, учитывая, что наша социальная среда наполнена таким поведением, как ритуалы, общепринятые социальные практики и специфические способы поведения, которые могут казаться «когнитивно непрозрачными» (Csibra & Gergely, 2011), поскольку такого рода культурные знания непонятны для наивного наблюдателя.

Важно, что генерализация — способность понимать конкретные примеры (такие как оценка объекта или действия) как представительные для более широких, общепринятых культурных оценок, признаваемых и разделяемых всеми членами социальной группы (то есть, общепринятых культурных знаний) (Gergely et al., 2007) — облегчает обучаемость и передаваемость культурного содержания (Sperber, 1990, 1996).

В частности, интерпретация полученной информации как применимой ко всем членам социальной группы подразумевает, что все индивиды этой группы, как ожидается, разделяют одинаковую оценку определенного объекта или выполняют действие определенным образом (Egyed et al., 2013). То есть, обобщение конкретного примера на множество членов социальной группы позволяет обучающимся предсказывать общекультурные ценности и способы действий, присутствующие в сообществе, даже в отношении тех индивидов, с которыми они никогда не сталкивались. Этот процесс облегчает формирование ожиданий относительно реакций других в социальной группе, позволяя индивидам идентифицировать культурные практики и определять, какое поведение следует имитировать, а какое — избегать из-за риска наказания (Csibra & Gergely, 2011). Эта способность лежит в основе эффективной передачи культурных ценностей из поколения в поколение и помогает индивидам ориентироваться в социальной среде, минимизируя риски наказания и изгнания.

Хотя влияние на ожидания обучающихся и обобщаемость социальной информации о разделяемых другими ценностях и способах действий в первую очередь исследовались в отношении прямого общения (то есть, информация, полученная в контексте обучения, воспринимается как применимая ко всем членам социальной группы) (Csibra & Gergely, 2011), обучение через наблюдение за эмоциональными проявлениями может предложить наивным индивидам альтернативный путь доступа к непрозрачной, общекультурной информации. Это особенно актуально, учитывая, что люди активно ищут и уделяют больше внимания эмоциональным сигналам, выражаемым другими, для оценки эмоциональной значимости события, когда оно является новым и незнакомым, по сравнению с ситуациями, которые знакомы и хорошо известны (Bruder et al., 2014). Фактически, в незнакомых контекстах эмоциональные сигналы быстро передают социально значимую информацию и, таким образом, служат мощными инструментами обучения (Manstead & Fischer, 2001).

Обучение через наблюдение и эмоциональные проявления в незнакомых контекстах

Интерпретируя аффективные проявления других, наблюдатели могут оценивать незнакомое культурное содержание и выяснять, что от них ожидается. Концепция аффективного социального обучения (Affective Social Learning, ASL) передачи культуры, представленная Клеманом и Дьюком (Clément & Dukes, 2022), подчеркивает, что любое выражение лица, передающее эмоциональную окраску (например, положительную или отрицательную), может формировать культурное обучение новых членов социальной группы. Кроме того, хотя все эмоциональные проявления дают ценные сведения для навигации в культурной среде, способность предвидеть и избегать наказания имеет решающее значение в культурном обучении (Lindström & Olsson, 2015). Фактически, хотя положительные эмоциональные проявления информируют о вознаграждающем поведении, они менее заметны и значительно отличаются по своим последствиям (то есть, отсутствию компонента угрозы) по сравнению с отрицательными эмоциональными проявлениями, которые информируют наблюдателей об отрицательных оценках объекта другими, позволяя обнаружить потенциально опасные реакции (Shariff & Tracy, 2011).

Следовательно, наблюдение за негативными эмоциональными проявлениями может быть особенно важным для оценки незнакомого культурного содержания. Например, обнаружение гневного лица, направленного на конкретное действие, выполненное другим человеком, может помочь наблюдателям понять распространенные социальные практики, разделяемые группой (Hareli & Hess, 2012), еще до какого-либо непосредственного взаимодействия и при отсутствии прямого общения (Manstead et al., 2019).

Это явление, названное «аффективным наблюдением» (affective observation) (Clément & Dukes, 2022) и «эмоциональным подслушиванием» (emotional eavesdropping) (Repacholi & Meltzoff, 2007), относится к процессу, в ходе которого индивид активно ищет релевантную информацию, наблюдая за взаимодействием третьих сторон, уделяя особое внимание эмоциональным сигналам (Dukes & Clément, 2019). В этом процессе, называемом «наблюдением за аффектами», не обязательно присутствует намеренная попытка индивида передать конкретную информацию наблюдателю; вместо этого наблюдатель активно стремится получить информацию из эмоциональных проявлений других.

Таким образом, наблюдая за эмоциональным проявлением, вызванным действиями других людей, сторонний наблюдатель может сформировать суждения о целесообразности действия (например, гневная реакция может сигнализировать о нарушении культурной практики), полагаясь только на простые механизмы (например, ассоциативное обучение), без необходимости использования более сложных механизмов, обычно задействованных в контексте обучения, таких как сложные выводы, основанные на извлеченных ментальных состояниях выражающих эмоции (Dukes & Clément, 2019).

Кроме того, если социальная информация, полученная в ходе аффективного наблюдения, воспринимается как обобщаемая для других членов социальной группы (то есть, как общепринятые культурные знания), это позволит наблюдателю сформировать ожидания относительно оценок незнакомого индивида, что в конечном итоге приведет к модуляции поведения на основе наблюдаемых эмоциональных сигналов (то есть, избеганию наказания).

Это подчеркивает необходимость систематического исследования того, как эмоциональная информация, полученная из наблюдения за взаимодействиями третьих сторон (то есть, аффективное наблюдение), может помочь предсказать оценки индивидов (то есть, влияние на ожидания) и распространяются ли наблюдаемые оценки на других членов группы (то есть, генерализация). Такое исследование имеет решающее значение для определения того, может ли аффективное наблюдение помочь в выявлении культурных практик и обычаев сообщества.

Настоящее исследование

Учитывая, что эмоциональные проявления предоставляют важные возможности для обучения в незнакомых культурных контекстах, мы исследовали, могут ли общепринятые культурные знания относительно оценок инструментальных действий быть приобретены посредством аффективного наблюдения, индуцируя обобщенные ожидания относительно эмоциональных реакций других. В частности, данное исследование проверило, влияет ли знакомство или незнакомство с действием, вызывающим наблюдаемое эмоциональное проявление, на ожидания относительно оценок, разделяемых другими членами социальной группы, и достаточно ли этого влияния на ожидания для обобщения наблюдаемых оценок на других индивидов (то есть, что незнакомые индивиды, как ожидается, отреагируют той же эмоциональной реакцией на действие).

Мы выбрали для изучения аффективное наблюдение за инструментальными действиями — то есть, наблюдение за взаимодействием третьих лиц, в котором один человек (выражающий) эмоционально реагирует (например, проявляет негативное лицо) на другого человека, выполняющего действие, связанное с манипуляцией двумя объектами. Это подходит для исследования процессов генерализации и их взаимодействия с предварительными знаниями об оценке социального содержания, потому что:

- (1) инструментальные действия воплощают коллективные методы и практики группы в отношении технических знаний (Charbonneau et al., 2023);

- (2) неопределенность относительно конечного состояния таких действий в сочетании с отсутствием контекста делают эти действия «культурно непрозрачными» для наивных наблюдателей (Gergely et al., 2002).

В этом контексте обобщение наблюдаемой эмоциональной оценки действия на незнакомого члена социальной группы подразумевает ожидание того, что незнакомый член группы проявит эмоциональное выражение, соответствующее выражению, продемонстрированному предыдущим индивидом, наблюдавшим то же действие (например, после наблюдения за негативной реакцией на действие, ожидается, что незнакомый индивид также отреагирует негативно при наблюдении за этим действием). Это означало бы, что наблюдаемая оценка обобщается, когда наблюдатели ожидают, что незнакомые индивиды также разделяют эту оценку.

Настоящее исследование изучало генерализацию эмоциональных выражений, передающих как отрицательную (например, гнев), так и положительную (например, радость) валентность. Однако, поскольку обучение через наблюдение особенно полезно для избегания наказания и негативных социальных последствий (например, изгнания или социального вреда) (Lindström & Olsson, 2015), мы в первую очередь сосредоточились на эмоциональных реакциях, выражающих отрицательную валентность.

Кроме того, мы исследовали влияние предварительных знаний на обработку эмоциональной информации, сравнивая сценарии, в которых наблюдаемые эмоциональные проявления были вызваны инструментальными действиями, включающими повседневные объекты, используемые либо привычным способом для достижения четкой конечной цели (которые не вызывают сильной эмоциональной реакции), либо способом, который приводил к незнакомому и «непрозрачному» конечному состоянию. Таким образом, мы представили участникам сценарий, в котором они могли наблюдать, как индивид эмоционально реагирует на инструментальное действие, прежде чем выбрать реакцию, которую они ожидали от незнакомого индивида, видящего то же самое действие.

Эксперимент 1

Эксперимент 1 проверил, обобщают ли люди наблюдаемые негативные эмоциональные выражения, вызванные инструментальными действиями, то есть, после наблюдения за негативной реакцией на действие, люди ожидают, что новые индивиды также отреагируют негативно, когда то же действие выполняется другим индивидом. Кроме того, мы исследовали, более склонны ли люди обобщать ожидание негативной реакции у незнакомых индивидов, когда наблюдаемое негативное проявление вызвано незнакомым, а не знакомым действием. Эксперимент включал нейтральную базовую линию (наблюдались нейтральные реакции вместо негативных), чтобы гарантировать, что незнакомые действия не вызывают автоматически негативных оценок. Нейтральная базовая линия также позволила нам измерить влияние негативных проявлений на знакомые и незнакомые действия (то есть, как часто ожидается негативная реакция после наблюдения за негативной или нейтральной реакцией).

Мы предсказывали, что наблюдаемые негативные проявления повлияют на ожидания относительно реакций новых индивидов как для знакомых, так и для незнакомых действий, что означает, что негативная реакция ожидается значительно чаще после наблюдения за негативным проявлением по сравнению с нейтральным. Однако мы предсказывали, что участники обобщат негативные оценки на новых индивидов (то есть, после наблюдения за негативной реакцией, они ожидают соответствующей негативной реакции у новых индивидов значительно выше шанса) только после наблюдения за негативными реакциями на незнакомые, но не на знакомые действия, с существенной разницей между двумя типами действий (измеренной как процент конгруэнтных выборов). Это связано с тем, что для незнакомых действий наблюдаемая эмоциональная реакция не будет противоречить предварительным знаниям о действии, что сделает ее более вероятной для формирования оценки действия, которая может быть распространена (то есть, генерализована) на других индивидов. В отношении нейтральной базовой линии мы предсказывали, что нейтральная реакция будет ожидаться более последовательно для знакомых действий по сравнению с незнакомыми, поскольку нейтральная реакция является наиболее подходящей для знакомого действия, которое обычно не вызывает негативных реакций, таким образом отражая нашу манипуляцию. Для наблюдения за нейтральными реакциями на незнакомые действия, в отличие от того, что было предсказано для негативных реакций, мы не предсказывали генерализацию нейтральных реакций на новых индивидов (то есть, ожидание конгруэнтных нейтральных реакций выше шанса), поскольку нейтральные реакции не передают определенной валентности и, следовательно, менее информативны относительно оценки незнакомого действия.

Метод

Участники

Итоговая выборка для этого эксперимента включала 24 участника (15 женщин, средний возраст 27,51 года, стандартное отклонение 5,15). Эксперимент проводился в нашей лаборатории; участники были набраны через систему рекрутинга университета SONA. Критерии участия включали владение английским языком и отсутствие диагностированных расстройств внимания. Все участники предоставили письменное информированное согласие до включения в исследование в соответствии с протоколом, одобренным институциональным этическим комитетом. Участники получили денежную компенсацию (10 евро) банковским переводом в соответствии с политикой университета. Поскольку исследование было разведывательным, размер выборки был определен для обеспечения адекватной чувствительности для обнаружения больших эффектов. В частности, мы рассмотрели как ANOVA с повторными измерениями 2 × 2, релевантную нашей гипотезе относительно влияния знакомства (что требовало 16 участников для обнаружения эффекта η² = 0,14 с 80% мощностью при α = 0,05), так и двухсторонние t-тесты для оценки генерализации наблюдаемых реакций (что требовало 20 участников для обнаружения эффекта d = 0,8 с 80% мощностью при α = 0,05/4, с коррекцией Бонферрони). Поскольку t-тесты требовали большего числа участников для достижения 80% мощности, мы приняли этот более консервативный ориентир. Мы собрали данные от 24 участников, чтобы обеспечить достаточную мощность в случае потенциальных исключений. Постхок-анализы мощности показали, что наше исследование было достаточно мощным для обнаружения различий в генерализации негативных и нейтральных оценок между знакомыми и незнакомыми действиями (1-β = 0,99; d = 1,26; фиксированный α = 0,05).

Материалы

Фотографии исполнителей действий, выражающих негативные эмоции (т.е. показывающих гневные выражения лица) и нейтральные выражения (т.е. показывающих нейтральные выражения лица) были взяты из базы данных лиц Чикаго (https://www.chicagofaces.org) (Ma et al., 2015) (Рис. 1). Было выбрано 240 различных индивидов из базы данных (160 исполнителей действий и 80 выражающих негативные реакции и 80 выражающих нейтральные реакции), всего 320 изображений (размер: 295 × 211px), равномерно разделенных по полу и этнической принадлежности («чернокожие» и «белые», как классифицировано в базе данных).

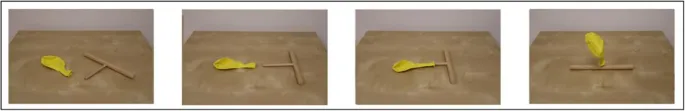

Последовательности изображений, имитирующие инструментальные действия, были сняты в нашей лаборатории; каждое включало манипуляцию двумя объектами на столе. Каждое действие было запечатлено в серии из четырех изображений (размер: 300 × 211px), представляющих различные этапы действия по мере его развития. Знакомые действия состояли из обычных повседневных действий с знакомыми целями и средствами (например, Рис. 2), тогда как незнакомые действия характеризовались неясным и незнакомым конечным состоянием (например, Рис. 3). Ни одно из незнакомых действий не включало элементы, связанные с негативными реакциями (например, конечное состояние, приводящее к повреждению или поломке объекта). Все материалы, включая полный набор действий, доступны по следующей ссылке: https://osf.io/uh4y3/?view_only=db53af7df0e042b49385050147388440.

Процедура

Для нашей задачи (см. Рис. 4 для графического обзора) каждый испытание состояло из фазы наблюдения, за которой следовала фаза генерализации.

Фаза наблюдения начиналась с появления цифры «1» в центре экрана в течение 500 мс, за которым следовала пауза в 500 мс. Затем участникам предъявлялось изображение индивида, который должен был выполнить действие (исполнитель фазы наблюдения), сопровождаемое надписью «исполнитель действия» (отображалось в течение 1000 мс). Затем следовала пауза в 700 мс, а затем последовательность из 4 изображений, представляющих каждый этап действия с двумя объектами, сопровождаемая надписью «выполнение действия». Эти этапы были рассчитаны следующим образом: «этап 1» в течение 500 мс, «этап 2» в течение 500 мс, «этап 3» в течение 500 мс и «конечное состояние действия» в течение 750 мс. Конечные состояния были либо ясными (знакомые), либо «непрозрачными» (незнакомые). После первого действия участники видели изображение другого индивида (наблюдатель фазы наблюдения), реагирующего негативно (условие негативной реакции) или нейтрально (условие нейтральной реакции) на действие, сопровождаемое надписью «реакция наблюдателя» (отображалось в течение 1500 мс).

Фаза генерализации начиналась с появления цифры «2» в центре экрана в течение 500 мс, за которым следовала пауза в 500 мс. Затем участникам предъявлялось изображение нового индивида, который должен был выполнить действие (исполнитель фазы генерализации), сопровождаемое надписью «исполнитель действия» (все временные интервалы и размеры стимулов были такими же, как в фазе наблюдения), за которым следовали те же изображения, имитирующие действие, наблюдавшееся в фазе наблюдения (то есть, чтобы показать второму исполнителю, завершающему действие). После того, как действие было показано, в центре экрана в течение 350 мс появлялся запрос «какую реакцию?», за которым следовала пауза в 200 мс, с просьбой к участникам подготовиться указать, какую эмоцию они ожидают от нового индивида (выражающего фазы генерализации). Затем в течение 250 мс появлялся фиксационный крест, за которым следовала пауза в 100 мс. Далее, два изображения выражающего фазы генерализации, демонстрирующих два возможных эмоциональных проявления, появлялись по бокам экрана: одно показывало негативную реакцию, другое — нейтральную. Эти изображения были псевдослучайным образом размещены слева и справа в случайном порядке. Участники выбирали ожидаемое проявление, нажимая «s» (для левой стороны) или «k» (для правой стороны) на клавиатуре. Если выбор занимал более 2000 мс, сообщение «слишком медленно» отображалось красными заглавными буквами в течение 500 мс. После ответа следовала пауза в 500 мс перед началом следующего испытания. Было крайне важно использовать изображения, на которых явно видны разные индивиды (исполнитель фазы наблюдения; наблюдатель фазы наблюдения; исполнитель фазы генерализации; ожидаемый выражающий фазы генерализации), чтобы гарантировать, что предсказание эмоциональной реакции выражающего фазы генерализации будет связано с эмоциональной оценкой самого действия и с эмоциональной оценкой индивида, выполняющего действие.

Все эксперименты, представленные в данной рукописи, проводились в соответствии с Хельсинкской декларацией и были одобрены этическим комитетом Центрально-Европейского университета в Вене.

Участники прошли 80 испытаний, разделенных на два блока, разделенных 30-секундным перерывом. В каждом блоке 20 испытаний изображали знакомое действие (знакомое условие), и 20 испытаний изображали незнакомое действие (незнакомое условие). В каждом условии действие вызывало негативную реакцию в половине испытаний и нейтральную реакцию в другой половине. Перед началом эксперимента участники прошли два практических испытания с более медленной скоростью.

В конце эксперимента участники оценили знакомство действий по 7-балльной шкале Лайкерта («Насколько знакомо конечное состояние этого действия?»; 1 = «Совсем не знакомо», 7 = «Очень знакомо») и интенсивность негативных эмоциональных выражений по 7-балльной шкале Лайкерта («Насколько вы оцените интенсивность этого эмоционального выражения?»; 1 = «Совсем не интенсивно», 7 = «Очень интенсивно»). Наконец, участникам была предложена Шкала эмоционального заражения (Emotional Contagion Scale, ESC) (Doherty, 1997). Пожалуйста, обратитесь к дополнительным материалам для получения данных о субъективной категоризации участниками знакомства действий, воспринимаемой интенсивности эмоциональных проявлений и чувствительности к эмоциональным сигналам.

Средняя продолжительность эксперимента составила примерно 40 минут.

Порядок действий, комбинации выражающих и исполнителей, а также положение негативных и нейтральных реакций (выбор слева и справа на экране) были рандомизированы. Кроме того, каждое испытание включало исключительно индивидов одного пола и этнической принадлежности, чтобы избежать восприятия актеров и реагирующих как членов разных культурных групп. Дополнительно, порядок оценок, связанных с субъективным знакомством с действиями и интенсивностью эмоциональных выражений, был сбалансирован между участниками. Набор из 80 индивидов, демонстрирующих эмоциональную реакцию, повторялся в двух блоках: их сопоставление с различными действиями и то, появлялись ли они в фазе наблюдения или в фазе генерализации, было рандомизировано для каждого участника. Каждое действие из нашего набора действий появлялось только один раз для каждого участника, без повторений.

Дизайн и анализ данных

В этом эксперименте использовался внутрисубъектный дизайн 2 × 2, с типом действия (знакомое или незнакомое) и валентностью эмоциональной реакции (нейтральная или негативная) в качестве факторов. У нас было две зависимые переменные: первая — ожидание негативной реакции в фазе генерализации наблюдателя, независимо от эмоционального проявления, присутствующего в фазе наблюдения. Вторая зависимая переменная — конгруэнтность между ожидаемой реакцией выражающего фазы генерализации и реакцией выражающего фазы наблюдения (т.е. ожидается ли, что выражающий фазы генерализации отреагирует так же, как выражающий фазы наблюдения). Для каждого участника мы рассчитывали процент ожидаемых негативных реакций и процент ожидаемых конгруэнтных реакций в каждом условии (40 испытаний для знакомого условия, половина нейтральных и половина негативных; 40 испытаний для незнакомого условия, половина нейтральных и половина негативных).

Во-первых, чтобы определить, повлияло ли ожидание негативной реакции участниками на реакцию, отображенную в фазе наблюдения (нейтральную или негативную), мы провели ANOVA с повторными измерениями 2 × 2 с валентностью (негативная, нейтральная) и типом действия (знакомое, незнакомое) в качестве внутрисубъектных факторов, и процентом ожидаемых негативных реакций в качестве зависимой переменной. Кроме того, чтобы определить, существенно ли повлияла негативная реакция первого выражающего на предсказание реакции, отображенной вторым выражающим для знакомых и незнакомых действий соответственно, мы провели парные t-тесты, сравнивающие процент ожидаемых негативных реакций после наблюдения за негативной реакцией и после наблюдения за нейтральной реакцией (нейтральная базовая линия).

Во-вторых, чтобы определить, обобщили ли участники наблюдаемые реакции на новых выражающих, мы провели ANOVA с повторными измерениями 2 × 2 с валентностью (негативная, нейтральная) и типом действия (знакомое, незнакомое) в качестве внутрисубъектных факторов, и процентом конгруэнтных ожиданий в качестве зависимой переменной. Кроме того, мы провели два одновыборочных t-теста, чтобы проверить, был ли процент конгруэнтных ожиданий в обоих знакомых и незнакомых условиях выше уровня шанса (то есть, 50%), что означает, что наблюдаемая эмоциональная реакция использовалась для систематического ожидания той же реакции у новых индивидов (то есть, генерализация). Дополнительно, чтобы проверить, существуют ли какие-либо различия между знакомыми и незнакомыми действиями, мы провели парный t-тест, сравнивающий процент конгруэнтных ожиданий при наблюдении за знакомыми действиями по сравнению с незнакомыми действиями.

При необходимости мы также провели байесовские тесты для оценки доказательств в пользу нулевой гипотезы по сравнению с альтернативной гипотезой. Для всех проведенных байесовских тестов мы использовали Каушиевский априорный распределение с масштабом 0,707 (это общепринятое значение по умолчанию в байесовских рамках тестирования; Rouder et al., 2009).

Кроме того, мы использовали рейтинги участников относительно субъективного знакомства с действиями для создания двух субъективных категорий: действия, воспринимаемые как знакомые (рейтинг ≥ 4), и действия, воспринимаемые как незнакомые (рейтинг < 4). Пожалуйста, обратитесь к дополнительным материалам для анализа с субъективными категоризациями действий. Все данные и анализы доступны по следующей ссылке: https://osf.io/uh4y3/?view_only=db53af7df0e042b49385050147388440.

Мы исключили 3 (из 1920) испытаний с временем реакции менее 200 мс или более 3 с.

Результаты

Проверка манипуляции и нейтральная базовая линия

Мы провели хи-квадрат тест, чтобы убедиться, что субъективная категоризация действий участниками точно отражает нашу манипуляцию. Тест показал, что существует значимая связь между категоризацией участников и нашей манипуляцией (X²(1) = 967,87, N = 1840, p < 0,001, V = 0,71). Относительно нашего набора незнакомых действий, участники оценивали их как незнакомые в 77,2% случаев. Для знакомых действий участники оценивали их как знакомые в 93% случаев. Кроме того, рейтинги участников по воспринимаемой интенсивности встреченных реакций показали значительную разницу между негативными проявлениями (M = 4,73, SD = 1,14) и нейтральными проявлениями (M = 1,75, SD = 0,58) (t(23) = 14,15, p < 0,001, d = 0,93), подтверждая правильную интерпретацию выражений лица.

В соответствии с нашей манипуляцией, при отсутствии негативной реакции (нейтральная базовая линия) ожидалось, что знакомые действия вызовут негативную реакцию значительно ниже уровня шанса (M = 13,43%, SD = 12,33%) (t(23) = -14,53, p < 0,001, d = 2,97, 95% ДИ [8,23, 18,64]), указывая на явное ожидание, основанное на предварительных знаниях (т.е. знакомые действия не вызывают негативных оценок). Для незнакомых действий нейтральная базовая линия показала, что ожидание негативной реакции после наблюдения за нейтральной реакцией не отличалось от шанса (M = 42,71%, SD = 25,54%) (t(23) = -1,40, p = 0,36, d = 0,28, 95% ДИ [31,93, 53,49]). Байесовский тест предоставил косвенные доказательства того, что это было на уровне шанса (BF01 = 1,969), в соответствии с идеей, что незнакомые действия характеризовались отсутствием предварительных знаний относительно их оценки.

Ожидание негативных реакций по сравнению с базовой линией (влияние на ожидание)

При рассмотрении взаимодействия между валентностью и типом действия в отношении ожидания негативной реакции, наша ANOVA 2 × 2 выявила значительный основной эффект валентности (F(1,23) = 21,78, p < 0,001, ηp² = 0,49), типа действия (F(1,23) = 35,06, p < 0,001, ηp² = 0,60) и отсутствие значимого взаимодействия между типом действия и валентностью (F(1,23) = 2,24, p = 0,148, ηp² = 0,09) на ожидание негативной реакции. При рассмотрении ожидания негативной реакции для незнакомых действий мы обнаружили, что они ожидались значительно чаще после наблюдения за негативной реакцией (M = 76,64%, SD = 21,29%) по сравнению с нейтральной реакцией (M = 42,71%, SD = 25,54%) (t(23) = 4,91, p < 0,001, d = 1,00, 95% ДИ [19,63, 48,25]). При рассмотрении знакомых действий мы также обнаружили, что негативные реакции ожидались значительно чаще после наблюдения за негативной реакцией (M = 42,29%, SD = 33,03%) по сравнению с нейтральной (M = 13,43%, SD = 12,33%) (t(23) = 4,14, p < 0,001, d = 0,86, 95% ДИ [14,44, 43,28]). Мы нашли согласованные результаты при рассмотрении субъективной категоризации действий участниками (см. дополнительные материалы).

Генерализация негативных реакций

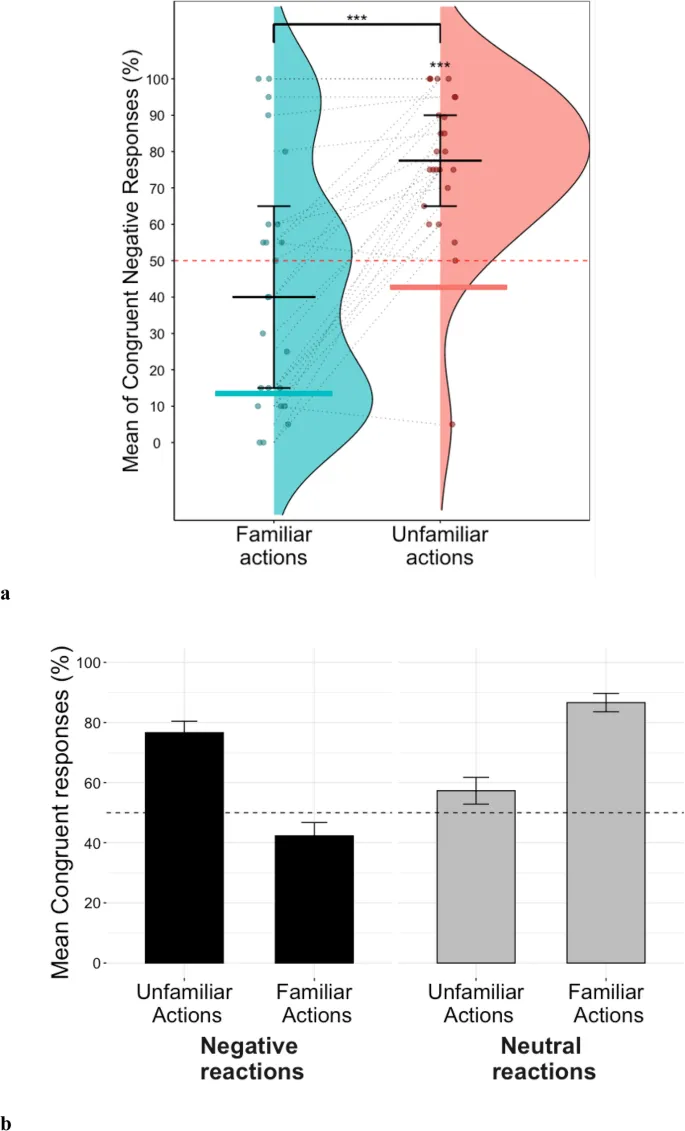

При рассмотрении взаимодействия между валентностью и типом действия в отношении генерализации, наша ANOVA 2 × 2 выявила значительный основной эффект валентности (F(1,23) = 7,46, p < 0,05, ηp² = 0,24), отсутствие эффекта типа действия (F(1,23) = 2,24, p = 0,148, ηp² = 0,09) и значимое взаимодействие между типом действия и валентностью (F(1,23) = 35,06, p < 0,001, ηp² = 0,60) на ожидание конгруэнтных реакций.

При рассмотрении различий в ожидании конгруэнтных негативных эмоциональных проявлений между знакомыми и незнакомыми действиями, результаты показали, что конгруэнтные ожидания для незнакомых действий (M = 76,64%, SD = 21,29%) были значительно выше шанса (t(23) = 6,133, p < 0,001, d = 1,25, 95% ДИ [67,66, 85,63]), что не было случаем для знакомых действий (M = 42,29%, SD = 33,03%), (t(23) = 1,143, p = 0,27, d = 0,23, 95% ДИ [28,34, 56,24]) (Рис. 5). Результаты байесовского анализа предоставили косвенные доказательства того, что ожидание конгруэнтных негативных реакций для знакомых действий было в основном на уровне шанса (BF01 = 2,602). Кроме того, участники имели тенденцию обобщать чаще в незнакомом по сравнению со знакомым условием (t(23) = 6,163, p < 0,001, d = 1,26, 95% ДИ [22,82, 45,88]; Рис. 5).

Относительно различий в конгруэнтном ожидании нейтральных реакций на знакомые и незнакомые действия, конгруэнтное ожидание нейтральных реакций для незнакомых действий (M = 57,29%, SD = 25,54%) не отличалось значительно от шанса (t(23) = 1,40, p = 0,18, d = 0,29, 95% ДИ [46,51, 68,07]), но было выше шанса для знакомых действий (M = 86,57%, SD = 12,33%), (t(23) = 14,53, p < 0,001, d = 2,97, 95% ДИ [81,36, 91,77]). Результаты байесовского анализа предоставили косвенные доказательства того, что ожидание нейтральных проявлений для незнакомых действий было в основном на уровне шанса (BF01 = 1,969). Кроме того, участники имели тенденцию ожидать конгруэнтные нейтральные реакции в знакомом условии значительно чаще, чем в незнакомом (t(23) = 5,14, p < 0,001, d = 1,05, 95% ДИ [17,50, 41,06]) (Рис. 5). Кроме того, результаты указывают на значительную разницу в конгруэнтном ожидании между негативными и нейтральными реакциями как для незнакомых действий (t(23) = 2,91, p < 0,01, d = 0,60, 95% ДИ [5,60, 33,11]), так и для знакомых действий (t(23) = -5,97, p < 0,001, d = 1,22, 95% ДИ [28,94, 59,62]). При рассмотрении субъективной категоризации действий на основе рейтингов участников, мы обнаружили результаты, которые совпали с нашей экспериментальной манипуляцией (см. дополнительные материалы для всего анализа).

Обсуждение эксперимента 1

В соответствии с нашей основной гипотезой, негативные эмоциональные реакции существенно повлияли на ожидания участников относительно негативных реакций у новых наблюдателей как для незнакомых, так и для знакомых действий, по сравнению с ситуацией, когда они не наблюдали негативной реакции (нейтральная базовая линия). Кроме того, участники обобщили негативные оценки на новых индивидов только для незнакомых действий, а не для знакомых. Отсутствие знакомства с действием, вызывающим реакцию, привело к тому, что люди в достаточной степени полагались на наблюдаемые эмоциональные проявления для их обобщения и ожидания, что новые индивиды продемонстрируют соответствующие негативные оценки (то есть, выше уровня шанса); напротив, когда участники были знакомы с действием, вызывающим реакцию, негативное эмоциональное проявление противоречило предварительным оценкам действия (то есть, обычно не вызывало негативных оценок), что делало влияние наблюдаемых негативных реакций недостаточным для обобщения такого ожидания на новых индивидов (то есть, выше уровня шанса).

Эти результаты указывают на сильное влияние отсутствия знакомства на тенденцию использовать наблюдаемые эмоциональные проявления для обобщения негативных оценок действия на новых индивидов. Относительно нашей нейтральной базовой линии, она показала, что в незнакомом условии ожидание нейтральных реакций у новых наблюдателей не отличалось от шанса, таким образом, было недостаточным для обобщения нейтральных реакций — люди полагались на эмоциональную информацию только тогда, когда она несла негативную валентность, подчеркивая заметность и релевантность эмоциональных сигналов (по сравнению с нейтральными выражениями) при изучении культурной среды. Кроме того, наличие нейтральной базовой линии гарантировало, что влияние на ожидания участников и на генерализацию негативных реакций в незнакомом условии не было связано с тем, что отсутствие знакомства автоматически вызывает ожидания негативных оценок.

Эксперимент 2

Эксперимент 1 фокусировался на влиянии наблюдаемых негативных эмоциональных проявлений на ожидания относительно негативных эмоциональных оценок новых индивидов и их генерализацию. Однако неясно, распространяются ли эти выводы и на положительные эмоциональные проявления, которые также важны для обобщения, поскольку они подчеркивают потенциальные вознаграждения. Таким образом, Эксперимент 2 исследовал, влияют ли как негативные, так и позитивные эмоциональные проявления на предсказания относительно оценок новых индивидов незнакомых и знакомых действий, и обобщаются ли они также на новых индивидов. В частности, мы стремились воспроизвести результаты Эксперимента 1 в отношении негативных эмоциональных проявлений, показав, что, хотя они и влияют на ожидания как для знакомых, так и для незнакомых действий, они обобщаются только для незнакомых действий, даже при наличии положительных проявлений. Кроме того, мы хотели исследовать, более вероятно ли обобщение негативных эмоциональных реакций на новых индивидов по сравнению с положительными.

Особенно важно исследовать положительные проявления в контексте знакомых действий, которые могут сделать эмоциональные проявления неоднозначными. Положительные проявления могут сигнализировать о простом одобрении успешного конечного состояния знакомого инструментального действия, таким образом, будучи менее заметными для культурного обучения и имея менее выраженный конфликт с предыдущими знаниями по сравнению с негативными эмоциональными проявлениями. Процедура была такой же, как в Эксперименте 1, за исключением того, что мы предъявляли положительные и негативные реакции.

Мы предсказывали, что ожидания участников будут подвержены влиянию негативных проявлений как для знакомых, так и для незнакомых действий, обобщаясь (то есть, выше шанса) только для незнакомых действий. Мы предсказывали, что положительные проявления также будут влиять на ожидания участников как для знакомых, так и для незнакомых действий, приводя к обобщенным ожиданиям положительных реакций на знакомые действия (то есть, формируя ожидания относительно положительных реакций на успешные исходы известных инструментальных действий). Кроме того, поскольку интерпретация положительных проявлений может быть более неоднозначной, мы предполагали, что участники будут более склонны обобщать негативные реакции по сравнению с положительными в отношении незнакомых действий. Таким образом, мы предсказывали, что участники будут ожидать конгруэнтных реакций выше шанса для положительных, но не для негативных действий в отношении знакомых действий, с существенной разницей между ними.

Метод

Участники

Итоговая выборка для этого эксперимента включала 20 участников (12 женщин, средний возраст 24,56 года, стандартное отклонение 3,60). Обоснование набора участников и размера выборки были такими же, как в Эксперименте 1; поскольку никто не соответствовал нашим критериям исключения в Эксперименте 1, мы приступили к набору 20 человек в соответствии с нашим анализом мощности. Постхок-анализы мощности показали, что наше исследование было достаточно мощным для обнаружения различий в генерализации между знакомыми и незнакомыми действиями как для негативных (1-β = 0,99; d = 1,01; фиксированный α = 0,05), так и для положительных (1-β = 0,99; d = 1,27; фиксированный α = 0,05) проявлений.

Материалы и процедура

Материалы и процедура были идентичны Эксперименту 1, за исключением следующего:

- 1. Выражающий в фазе наблюдения демонстрировал либо негативное, либо позитивное выражение (то есть, счастливое лицо – см. Рис. 6). Все остальные аспекты стимулов первого выражающего (например, рандомизация, контрбалансировка) были такими же, как в Эксперименте 1b.

- 2. Потенциальные проявления выражающего в фазе генерализации были либо положительными, либо отрицательными (80 испытаний: 20 негативных и 20 позитивных для знакомых и незнакомых действий).

Дизайн, кодирование и анализ данных

Это было то же самое, что и в Эксперименте 1, но с положительными, а не нейтральными испытаниями. Для влияния положительных проявлений на ожидания участников, результаты тестов были идентичны результатам для негативных проявлений, поскольку данные были обратно кодированы. В частности, поскольку средние значения ожидаемых негативных реакций и положительных реакций были комплементарными (например, ожидание негативной реакции в 30% случаев означало ожидание положительной реакции в 70% случаев), сравнение между положительными и негативными ожиданиями давало одинаковые различия независимо от используемой конкретной меры. Поэтому мы сообщаем только средние значения ожидания положительных реакций в каждом условии. Мы исключили 27 (из 1600) испытаний с временем реакции менее 200 мс или более 3000 мс.

Результаты

Проверка манипуляции

Мы провели хи-квадрат тест, чтобы убедиться, что субъективная категоризация действий участниками точно отражает нашу манипуляцию. Тест показал, что существует значимая связь между категоризацией участников и нашей манипуляцией (X²(1) = 501,53, N = 1840, p < 0,001, V = 0,56). Относительно нашего набора незнакомых действий, участники оценивали их как незнакомые в 70,38% случаев, а в 29,62% случаев они считали их знакомыми. Для знакомых действий участники оценивали их как знакомые в 85,12% случаев, и незнакомые в 14,88% случаев.

Ожидание негативной реакции на основе наблюдаемой эмоции (влияние на ожидание)

При рассмотрении взаимодействия между валентностью и типом действия в отношении ожидания негативной реакции, наша ANOVA 2 × 2 выявила значительный основной эффект валентности (F(1,19) = 21,98, p < 0,001, ηp² = 0,13), типа действия (F(1,19) = 18,64, p < 0,001, ηp² = 0,11) и отсутствие значимого взаимодействия между типом действия и валентностью (F(1,19) = 0,03, p = 0,866, ηp² < 0,01) на ожидание негативной реакции. При рассмотрении ожидания негативной реакции для незнакомых действий мы обнаружили, что они ожидались значительно чаще после наблюдения за негативной реакцией (M = 78,99%, SD = 20,34%) по сравнению с позитивной реакцией (M = 43,67%, SD = 27,90%) (t(19) = 4,09, p < 0,001, d = 0,91, 95% ДИ [17,25, 53,39]). При рассмотрении знакомых действий мы также обнаружили, что негативные реакции ожидались значительно чаще после наблюдения за негативной реакцией (M = 42,29%, SD = 33,03%) по сравнению с позитивной (M = 13,43%, SD = 12,33%) (t(19) = 3,69, p < 0,01, d = 0,82, 95% ДИ [15,54, 55,71]). Мы нашли согласованные результаты при рассмотрении субъективной категоризации действий участниками (см. дополнительные материалы).

Описательно, это означает, что при рассмотрении ожидания положительной реакции для незнакомых действий, мы обнаружили, что они ожидались чаще после наблюдения за положительной реакцией (M = 56,34%, SD = 27,90%) по сравнению с негативной реакцией (M = 21,02%, SD = 20,34%). Это также было в случае знакомых действий, когда положительные реакции ожидались чаще после наблюдения за положительной реакцией (M = 89,60%, SD = 11,71%) по сравнению с негативной (M = 54,06%, SD = 38,38%).

Генерализация негативных и позитивных реакций

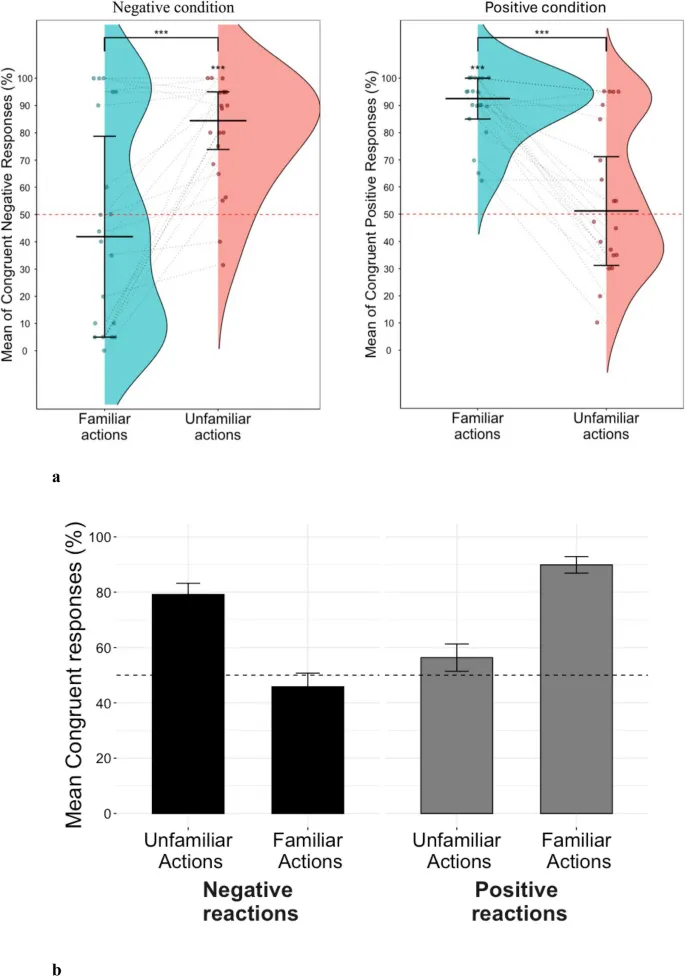

При рассмотрении генерализации наблюдаемых негативных и позитивных реакций на новых индивидов, ANOVA 2 × 2 выявила отсутствие эффектов валентности (F(1,19) = 0,414, p = 0,52, ηp² = 0,005) или типа действия (F(1,19) = 0,014, p = 0,89, ηp² = 0,004) на процент ожидаемых конгруэнтных ожиданий, но значимое взаимодействие между типом действия и валентностью (F(1,19) = 9,844, p < 0,01, ηp² = 0,12).

При рассмотрении различий в генерализации негативных эмоциональных проявлений между знакомыми и незнакомыми действиями, результаты показали, что конгруэнтные ожидания участников для незнакомых действий (M = 78,98%, SD = 20,34%) были значительно выше шанса (t(19) = 6,37, p < 0,001, d = 1,42, 95% ДИ [69,46, 88,50]), что не было случаем для знакомых действий (M = 45,94%, SD = 38,38%), (t(19) = 0,47, p = 0,64, d = 0,11, 95% ДИ [27,98, 63,90]) (Рис. 7).

Результаты байесовского анализа предоставили косвенные доказательства того, что ожидание конгруэнтных негативных реакций для знакомых действий было в основном на уровне шанса (BF01 = 3,891). Кроме того, участники имели тенденцию ожидать конгруэнтные негативные реакции в незнакомом условии значительно чаще, чем в знакомом (t(19) = 4,53, p < 0,001, d = 1,01, 95% ДИ [17,79, 48,30]; Рис. 7).

Относительно различий в ожидании конгруэнтных положительных реакций на знакомые и незнакомые действия, результаты указали, что конгруэнтные ожидания для незнакомых действий (M = 56,33%, SD = 27,89%) не отличались значительно от шанса (t(19) = 1,016, p = 0,32, d = 0,23, 95% ДИ [43,28, 69,39]), но были значительно выше шанса для знакомых действий (M = 89,60%, SD = 11,71%), (t(19) = 15,13, p < 0,001, d = 3,38, 95% ДИ [84,13, 95,08]). Результаты байесовского анализа предоставили косвенные доказательства того, что ожидание конгруэнтных положительных реакций для незнакомых действий было в основном на уровне шанса (BF01 = 2,730). Кроме того, участники ожидали конгруэнтных положительных выражений в знакомом условии значительно чаще, чем в незнакомом (t(19) = 5,67, p < 0,001, d = 1,27, 95% ДИ [20,98, 45,55]) (Рис. 7).

Дополнительно, существовала значительная разница в ожидании конгруэнтных негативных и положительных выражений как для незнакомых действий (t(19) = 3,39, p < 0,01, d = 0,75, 95% ДИ [8,66, 36,63]), так и для знакомых действий (t(19) = -5,29, p < 0,001, d = 1,18, 95% ДИ [26,40, 60,93]). При рассмотрении субъективной категоризации действий на основе рейтингов участников, мы обнаружили результаты, которые совпали с нашей экспериментальной манипуляцией (см. дополнительные материалы для всего анализа).

Обсуждение эксперимента 2

Наши результаты расширяют выводы Эксперимента 1, показывая, что даже при наличии положительных проявлений, негативные эмоциональные проявления влияли на ожидания относительно новых индивидов как для незнакомых, так и для знакомых действий, но приводили к генерализации негативных оценок на новых индивидов только для незнакомых действий.

В соответствии с нашими предсказаниями, хотя положительные эмоциональные проявления влияли на ожидания как для знакомых, так и для незнакомых действий (то есть, ожидание более положительных реакций после наблюдения за положительной реакцией по сравнению с негативной), в отличие от негативных реакций, они обобщались на новых индивидов только для знакомых действий. Это указывает на то, что положительные проявления, вероятно, интерпретировались как выражение одобрения успешного конечного состояния знакомых действий. Кроме того, положительные проявления не обобщались для незнакомых действий. Этот вывод соответствует ожидаемому увеличению неоднозначности в отношении роли положительных проявлений в контексте, где присутствовали и знакомые действия, предполагая, что положительные проявления также могут интерпретироваться как сигнализирующие простой обратной связи относительно завершения действия, а не обязательно передающие информацию о культурных оценках. В целом, эти результаты указывают на то, что, поскольку положительные реакции не противоречат сильно предварительным знаниям, в отличие от негативных эмоциональных проявлений, они легче воспринимаются как сигналы успешного завершения действия, ограничивая их роль в формировании ожиданий относительно общекультурных оценок в незнакомых контекстах.

Таким образом, положительные эмоциональные проявления могут быть не всегда информативными для обучения общекультурным оценкам, будучи более подверженными контекстуальным эффектам по сравнению с негативными проявлениями, которые, как представляется, последовательно и надежно предоставляют ценную информацию независимо от контекстуальных сигналов. Наконец, стоит отметить, что около 30% участников классифицировали некоторые незнакомые действия как знакомые. Важно, однако, что анализы, основанные на субъективной категоризации участников (воспринимаемые как знакомые против воспринимаемых как незнакомые), дали те же результаты, что и анализы, основанные на экспериментальной манипуляции (см. Дополнительные материалы), что является дополнительным свидетельством надежности наших результатов.

Эксперимент 3

Эксперимент 2 показал, что положительные эмоциональные реакции могут быть неоднозначными в отношении знакомых действий, поскольку они могут интерпретироваться как простое одобрение успешного исхода знакомого инструментального действия (то есть, они представляют менее выраженный конфликт с предварительными знаниями по сравнению с негативными эмоциональными проявлениями), а не как сигналы более широких культурных оценок. Это предполагает, что ограниченное влияние положительных проявлений на ожидания участников относительно положительных оценок незнакомых действий и их генерализация на новых индивидов могли быть вызваны конкурирующей интерпретацией, созданной знакомыми действиями. Для устранения этой неоднозначности в Эксперименте 3 мы сосредоточились исключительно на незнакомых действиях. Использованная процедура была идентична предыдущим экспериментам, за исключением того, что предъявлялись только незнакомые действия, сопровождаемые либо положительными, либо отрицательными выражениями. Этот дизайн позволил нам проверить, будут ли положительные реакции, лишенные контекста знакомых действий, обобщаться так же, как и негативные реакции. Мы предсказывали, что при снятии такой неоднозначности ожидания участников будут подвержены влиянию обоих типов наблюдаемых выражений — положительных и отрицательных — и что оба они будут обобщаться (то есть, выше шанса) на новых индивидов.

Кроме того, хотя у нас не было сильных предсказаний относительно различий во влиянии на ожидания и генерализацию в отношении положительных и отрицательных реакций на незнакомые действия, этот дизайн предоставил способ проверить различия без контекстуальных искажений. В частности, негативные выражения, как подчеркивалось во введении, часто более заметны в культурном обучении (то есть, избегание наказаний) и поэтому могут больше влиять на ожидания, потенциально чаще обобщаясь на новых индивидов по сравнению с положительными реакциями.

Метод

Участники

Мы набрали 20 участников (11 женщин, средний возраст 24,44 года, стандартное отклонение 1,73). Обоснование набора и размера выборки были такими же, как в Эксперименте 2. Постхок-анализ мощности показал, что мы были достаточно мощными для обнаружения эффекта негативных (1-β = 0,99; d = 1,24; фиксированный α = 0,05) и положительных (1-β = 0,91; d = 0,78; фиксированный α = 0,05) эмоциональных проявлений на ожидания участников выше уровня шанса (генерализация).

Материалы и процедура

Материалы и процедура были идентичны Эксперименту 2, за исключением следующего: предъявлялись только незнакомые действия, что означает, что этот эксперимент включал только 40 испытаний (20 положительных и 20 отрицательных испытаний), таким образом, он занял около 30 минут.

Дизайн, кодирование и анализ данных

Это было то же самое, что и в Эксперименте 2, но с одним внутрисубъектным фактором: валентность (положительная или отрицательная). Мы рассчитали наши зависимые переменные таким же образом, как и в Эксперименте 2, и провели те же тесты, что и для влияния на ожидания и генерализацию оценок в отношении незнакомых действий.

Мы исключили 16 (из 800) испытаний с временем реакции менее 200 мс или более 3 с.

Результаты

Ожидание негативной реакции на основе наблюдаемой эмоции (влияние на ожидание)

При рассмотрении ожидания негативной реакции для незнакомых действий мы обнаружили, что они ожидались значительно чаще после наблюдения за негативной реакцией (M = 73,83%, SD = 19,49%) по сравнению с позитивной реакцией (M = 29,42%, SD = 26,40%) (t(19) = 4,96, p < 0,001, d = 1,11, 95% ДИ [25,68, 63,14]).

Описательно, это означает, что при рассмотрении ожидания положительной реакции для незнакомых действий, мы обнаружили, что они ожидались значительно чаще после наблюдения за положительной реакцией (M = 70,58%, SD = 26,40%) по сравнению с негативной реакцией (M = 26,17%, SD = 19,48%).

Генерализация положительных и негативных реакций

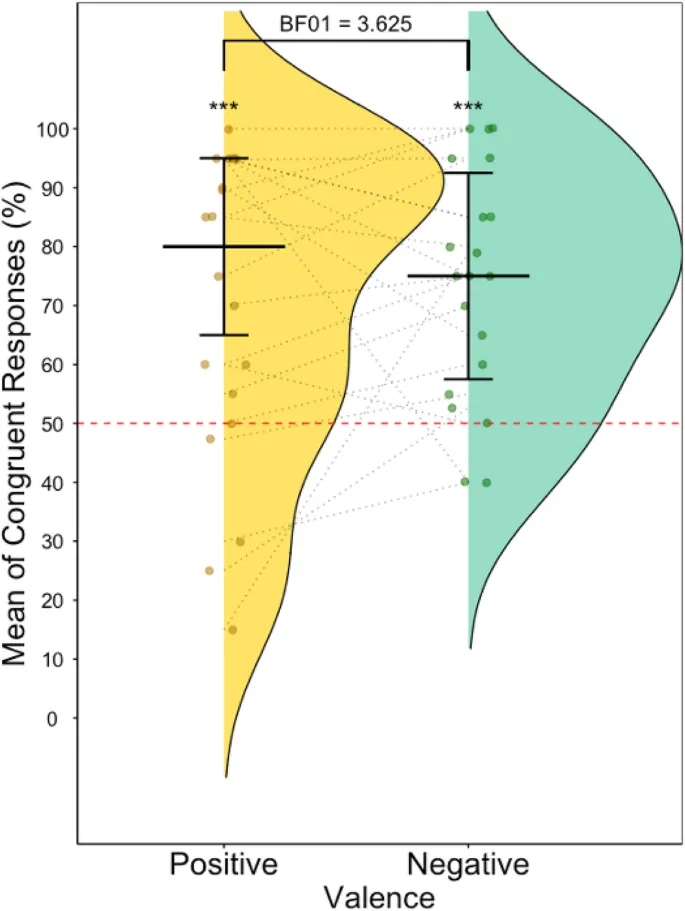

При рассмотрении генерализации негативных и положительных оценок, одновыборочные t-тесты показали, что конгруэнтные негативные эмоциональные реакции ожидались (M = 73,82%, SD = 19,48%) значительно выше шанса (t(19) = 5,47, p < 0,001, d = 1,22, 95% ДИ [64,71, 82,95]), и конгруэнтные положительные эмоциональные реакции также ожидались (M = 70,57%, SD = 26,40%) значительно выше шанса (t(19) = 3,486, p < 0,01, d = 0,78, 95% ДИ [58,22, 82,94]). Парный t-тест, изучающий разницу в ожидании конгруэнтных реакций между положительной и отрицательной валентностью, не был значимым (t(19) = 0,62, p = 0,544, d = 0,14, 95% ДИ [−7,74, 14,25]) (Рис. 8), и байесовские тесты показали существенные доказательства отсутствия разницы (BF01 = 3,625).

Обсуждение эксперимента 3

Как и предсказывалось, мы обнаружили, что участники полагались на эмоциональные проявления при выборе ожидаемой оценки новых индивидов для незнакомых действий, демонстрируя влияние наблюдаемых эмоциональных проявлений на их ожидания как для положительных, так и для отрицательных реакций. Кроме того, как положительные, так и отрицательные реакции обобщались на новых индивидов. Тот факт, что участники ожидали либо положительных, либо отрицательных оценок для одних и тех же действий, в зависимости от того, какая валентность наблюдалась, обеспечивает дальнейшее доказательство против гипотезы о том, что отсутствие знакомства с действием автоматически вызывает ожидания негативных оценок. Это предполагает, что участники формировали ожидания, основываясь исключительно на доступной эмоциональной информации.

Эта модель предоставляет доказательства нашей интерпретации, что отсутствие генерализации для положительных реакций на незнакомые действия в Эксперименте 2 было не из-за общей неспособности последовательно обобщать положительные реакции, а скорее из-за контекстуального смешения, созданного одновременным присутствием знакомых и незнакомых действий. В том дизайне положительные реакции на знакомые действия не имели выраженного конфликта с предварительными знаниями (т.е. сигнализируя одобрение успешного исхода известного действия), в то время как положительные реакции на незнакомые действия оставались неоднозначными и поэтому не обобщались. Эксперимент 3 показывает, что, как только такое смешение было устранено, положительные реакции обобщались в той же степени, что и негативные реакции, как подтверждено байесовскими тестами, указывающими на отсутствие значимой разницы в генерализации между положительной и отрицательной валентностью.

Таким образом, хотя положительные эмоциональные проявления могут быть менее важны для навигации в окружающей среде, поскольку они не информируют о потенциальных наказаниях, они также являются важным источником информации в незнакомых контекстах. Тем не менее, это предполагает, что использование негативных эмоциональных реакций для формирования обобщенных ожиданий относительно эмоциональных оценок социального содержания, как представляется, меньше подвержено влиянию контекстуальных сигналов по сравнению с положительными.

Общее обсуждение

В соответствии с нашей основной гипотезой, мы обнаружили, что наблюдаемые эмоциональные выражения, демонстрируемые во взаимодействиях третьих сторон (т.е. аффективное наблюдение), влияют на ожидания относительно оценок инструментальных действий новыми индивидами. Важно, что мы обнаружили, что негативные эмоциональные реакции надежно обобщаются, последовательно используя их для формирования ожиданий относительно оценок других, когда действия незнакомы, но не тогда, когда они противоречат существующим оценкам (знакомые действия). Это подчеркивает важную роль наблюдаемых негативных реакций в приобретении незнакомого культурного содержания. В то же время, генерализация наблюдаемых положительных реакций на незнакомые действия, по-видимому, более чувствительна к контекстуальным сигналам. Фактически, генерализация возникала из положительных реакций на незнакомые действия только в полностью незнакомых контекстах — это подчеркивает, что обе валентности могут служить мощными сигналами для приобретения незнакомого культурного содержания, хотя и через частично различные пути.

В частности, Эксперимент 1 показал, что, хотя негативные эмоциональные проявления влияют на ожидания как для знакомых, так и для незнакомых действий, отсутствие знакомства влияет на тенденцию обобщения негативных эмоциональных реакций на инструментальные действия; а нейтральная базовая линия исключила возможность того, что незнакомые действия автоматически вызывают ожидания негативных реакций у наблюдателей. Эти выводы согласуются с предыдущими исследованиями, подчеркивающими критическую роль негативных эмоциональных проявлений в навигации по культурной среде, особенно в неоднозначных ситуациях (Bruder et al., 2014). Кроме того, негативные эмоциональные проявления информируют наблюдателей о потенциальных вредных последствиях, таких как наказание, что может быть особенно важно при работе с незнакомым (т.е. непрозрачным) культурным содержанием, позволяя индивидам выявлять нарушения норм и предсказывать, какое поведение следует принять, а какое — избежать (Lindström & Olsson, 2015).

Эксперимент 2 воспроизвел результаты Эксперимента 1 даже при наличии положительных проявлений. В то время как положительные проявления влияли на ожидания как для знакомых, так и для незнакомых действий, они обобщались (т.е. ожидались выше шанса) только для знакомых действий. Мы предполагаем, что эта асимметрия отражает неоднозначность интерпретации положительных реакций в сложных контекстах: когда присутствуют знакомые действия, положительные реакции могут быть легко поняты как простое одобрение успешного исхода, соответствующее предварительным знаниям (положительная обратная связь на успешный исход известного действия), без обязательного передачи общекультурных оценок. Эта интерпретация подчеркивает более широкое различие в том, как положительные и отрицательные проявления используются для формирования ожиданий. Хотя все эмоциональные проявления предоставляют релевантную информацию об окружающей среде (Dukes & Clément, 2019), негативные выражения могут быть особенно заметными и менее подверженными контекстуальным факторам из-за их роли в избегании риска (Seymour et al., 2007).

Наконец, Эксперимент 3 разрешил эту неоднозначность, сосредоточившись исключительно на незнакомых действиях. В этом контексте как положительные, так и отрицательные проявления обобщались, вновь подтверждая последовательную генерализацию негативных реакций во всех экспериментах. Эти результаты предполагают, что в полностью незнакомых контекстах положительные проявления также являются важным источником информации, поскольку они сигнализируют о потенциальных вознаграждениях, тем самым не являясь изначально более слабыми сигналами, а просто более чувствительными к контекстуальным факторам (таким как одновременное присутствие знакомых и незнакомых действий создает неопределенность).

Будущие направления

Наши выводы демонстрируют, как аффективное наблюдение важно для культурного обучения, позволяя наивным наблюдателям обобщать информацию на новых индивидов в пределах социальной группы. Эта способность играет важную роль в передаче незнакомого культурного знания. Предыдущие исследования были сосредоточены на обобщаемости незнакомого культурного содержания исключительно в отношении намеренной коммуникации и обучения (Csibra & Gergely, 2009). Хотя прямое общение имеет важное значение для сигнализации обобщаемости социальной информации (то есть, общепринятых культурных знаний) (Egyed et al., 2013; Gergely et al., 2007) и формирования ожиданий относительно общих оценок других, наши выводы согласуются с недавними предположениями о том, что более неявные механизмы также способствуют приобретению и передаче «непрозрачной» культурной информации, даже при отсутствии прямого общения (например, концепция аффективного социального обучения) (Clément et al., 2022).

Аффективное наблюдение может представлять собой фундаментальный уровень культурного обучения, который полагается просто на ассоциацию между валентностью наблюдаемого эмоционального проявления и его объектом, без необходимости распознавания или извлечения сложных ментальных состояний или коммуникативных намерений (Ganzetti et al., 2024). Способность обобщать богатую информацию, предоставляемую в эмоциональных проявлениях, и использовать ее для формирования ожиданий относительно окружающей среды, даже когда она направлена на других людей, была бы эволюционно выгодной, поскольку она позволила бы индивидам получать доступ к важному культурному содержанию без затрат или рисков, связанных с прямым взаимодействием. Таким образом, будущие исследования должны изучить релевантность эмоциональных проявлений в присутствии коммуникативных сигналов в отношении генерализации культурной информации.

Дополнительно, наши выводы поднимают возможность того, что культурное обучение на основе положительных эмоциональных выражений зависит не только от самих выражений, но и от интерпретационного подхода наблюдателей и контекстуального баланса между знакомством и новизной. В повседневной жизни, новые среды значительно различаются по степени знакомой поддержки, которую они предоставляют. Например, при переходе на новое рабочее место или в новую культурную среду, некоторые действия могут быть совершенно незнакомыми, в то время как другие будут напоминать известные практики, но с тонкими различиями. В таких контекстах положительные реакции на знакомые элементы могут интерпретироваться как простое подкрепление ожидаемых результатов, в то время как положительные реакции на незнакомые элементы могут нести более неоднозначный смысл и, следовательно, требовать более сильной «учебной позиции» от наблюдателей. И наоборот, среды, которые являются преимущественно новыми, такие как вход в новую культурную среду с небольшим количеством узнаваемых точек отсчета, могут побуждать наблюдателей рассматривать положительные реакции как информативные сигналы общекультурных оценок.

Будущие исследования должны изучить, как плотность знакомых и незнакомых сигналов влияет на степень, в которой положительные эмоциональные выражения способствуют культурному обучению.

Кроме того, наши выводы ограничены очень простым типом эмоциональных выражений, состоящим из статических отображений либо положительных, либо отрицательных эмоциональных реакций. Будущие исследования должны далее изучить генерализацию более сложных отображений эмоций, включая менее базовые и более нюансированные эмоциональные реакции (например, презрение; ревность), возможно, включая использование динамических стимулов (т.е. видео).

Более того, настоящее исследование исследовало генерализацию эмоциональных оценок между индивидами (общекультурные ценности), но будущие исследования должны также изучить, могут ли процессы генерализации касаться конкретных подгрупп индивидов; например, эмоциональная оценка может быть обобщена только на индивидов, разделяющих схожие знания (например, экспертизу в определенной области) или схожие черты. В дополнение, процессы генерализации могут также происходить относительно наблюдаемых действий. Например, распространяется ли негативная оценка действия на действия, имеющие схожие свойства (например, включающие те же объекты или принадлежащие к той же «области»).

Наконец, еще один важный фактор, который следует учитывать относительно влияния эмоциональных проявлений на генерализацию, — это воспринимаемая надежность индивида, демонстрирующего эмоцию. Воспринимаемая надежность выражающих, основанная либо на чертах лица (Olivola et al., 2014; Oosterhof & Todorov, 2008; Todorov et al., 2008, 2009), либо на явных оценках (например, доверие, компетентность) (Clément, 2010; Harris et al., 2018; Sperber et al., 2010), может сделать эмоциональную информацию еще более заметной и релевантной, если выражающий воспринимается как надежный. Однако, если выражающий воспринимается как ненадежный, эгоистичный, некомпетентный или недостойный доверия, эмоциональная информация может восприниматься как менее информативная, поскольку источник информации может передавать сомнительную информацию.

Заключение

Наше исследование является первым шагом в пролитии света на критическую роль, которую играет наблюдение за эмоциональными проявлениями при навигации в незнакомых культурных средах. В частности, аффективное наблюдение может представлять собой фундаментальный уровень культурного обучения, который позволяет индивидам приобретать и обобщать незнакомое культурное знание для формирования ожиданий относительно социальной среды, даже при отсутствии прямого общения. Это обучение опирается на простые и автоматические процессы и не включает сложных механизмов, типичных для контекстов обучения на основе инструкций.

Наблюдение за эмоциональными проявлениями, вызванными действиями других людей, для изучения культурных практик, разделяемых в социальной группе, могло играть решающую роль в нашей эволюционной истории, поскольку оно позволяет наблюдателям использовать знания других без рисков или затрат, связанных с прямым социальным взаимодействием. Следовательно, люди могли развить повышенную чувствительность к эмоциональным сигналам и обладать некоторыми предрасположенностями к использованию такой информации при работе с неопределенными и неоднозначными культурными ситуациями.