Интересное сегодня

Влияние семьи на психологическое и поведенческое здоровье по...

Введение в проблему психологического и поведенческого здоровья Психологические и поведенческие расст...

Как экранное время влияет на психическое здоровье подростков...

Влияние экранного времени на психическое здоровье подростков С появлением смартфонов и социальных се...

Использование анализа эмоциональной мимики в взаимодействии ...

Введение В последние годы приложения для здоровья стали популярными благодаря своей роли в улучшении...

Роботы в терапии аутизма: как взаимодействие с человекоподоб...

Введение Расстройства аутистического спектра (РАС) характеризуются устойчивыми трудностями в социаль...

Как быть одиноким может стать лучшим временем в вашей жизни

Быть одиноким часто воспринимается негативно. Общество постоянно навязывает нам мысль, что счастье з...

Как летная подготовка влияет на функциональные свойства пере...

Введение Безопасность гражданской авиации в Азии непрерывно улучшается благодаря совместным усилиям....

Повышенная сенсорная чувствительность и активность мозга при восприятии прикосновения

Введение

Каждый день мы сталкиваемся с многочисленными стимулами, которые наш мозг должен обрабатывать и интегрировать в целостное представление о мире. Вероятно, существуют индивидуальные различия в том, как наш мозг справляется с этой задачей. Эти различия описаны в теориях о чувствительности к окружающей среде. Одним из примеров такого подхода является концепция сенсорной обработки чувствительности (СОЧ). Эта теория утверждает, что люди различаются по своей чувствительности как к негативным, так и к позитивным факторам окружающей среды (что приводит к тому, что крайние проявления этих личностей иногда называют «орхидеями» и «одуванчиками»). Она предполагает (в отличие от других теорий о чувствительности к окружающей среде), что эти различия следует рассматривать как проявление личностной черты, а не расстройства.

Описание личностной черты СОЧ

Согласно Арону и его коллегам, люди с высокой СОЧ обладают повышенной чувствительностью к стимулам окружающей среды и социальным стимулам. Они демонстрируют более сильную эмоциональную реактивность и, как описывается, обладают более глубокой обработкой информации, что подтверждается исследованиями визуальной чувствительности. Характеристики СОЧ также включают повышенную эмпатию. Более того, люди с высокой СОЧ описываются как более чувствительные к красоте и искусству.

Наиболее устоявшимся инструментом для измерения СОЧ является шкала «Высокочувствительная личность» (HSPS). Она состоит из 27 пунктов и была валидирована в нескольких исследованиях. Хотя изначально она была разработана как одномерная анкета, последние психометрические исследования показали соответствие моделям с тремя факторами: легкость возбуждения, эстетическая чувствительность, низкий сенсорный порог. Шкала СОЧ включает такие пункты, как: «Легко ли вы перегружаетесь сильными сенсорными воздействиями?» или «В детстве родители или учителя, казалось, видели в вас чувствительного или застенчивого ребенка?».

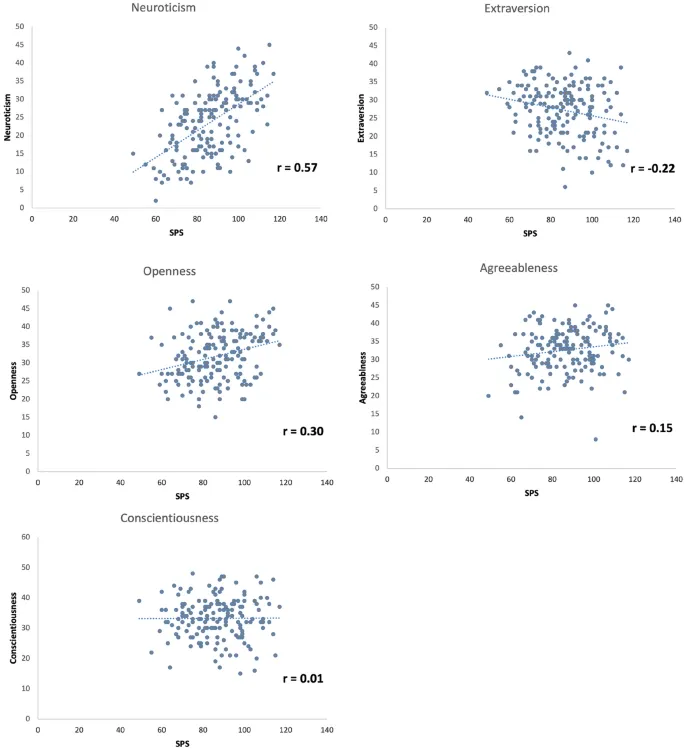

При сравнении СОЧ с общепринятой моделью «Большой пятерки» личностных черт последовательно сообщалось о сильной связи с нейротизмом и открытостью опыту. Кроме того, интроверсия связывалась с СОЧ. Однако, по данным Смолевской и ее коллег, концепция СОЧ не может быть полностью объяснена этими чертами. Например, было показано, что нейротизм имеет лишь умеренную корреляцию с СОЧ, предполагая, что СОЧ отличается от нейротизма. Более того, исследования предполагают, что различия в СОЧ могут иметь генетическую основу.

Кроме того, было высказано предположение, что СОЧ связана с эмпатией. Однако лишь немногие исследования напрямую рассматривают связь между эмпатией и СОЧ. В частности, существует недостаток исследований, изучающих корреляции СОЧ и личностной черты эмпатии.

Нейронные основы СОЧ

Хотя теоретическая концепция СОЧ имеет биологические основы, лишь немногие исследования с использованием методов нейровизуализации изучали нейронные основы этой личностной черты. Асеведо и коллеги использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) для изучения реактивности участников на фотографии их романтических партнеров и незнакомцев, демонстрирующих позитивные, негативные или нейтральные выражения лица. Они сообщили о более сильных активациях в областях мозга, участвующих в осознании, эмпатии и обработке информации «себя-другого» (поясная извилина, островок, нижняя лобная извилина, средняя височная извилина) у людей с высокой СОЧ при просмотре фотографий партнеров или счастливых лиц. Ву и коллеги исследовали активность в состоянии покоя для анализа связи между СОЧ и депрессией и обнаружили, что подшкала СОЧ «легкость возбуждения» коррелировала с объемом серого вещества в мозжечке и правом дорсальном отделе передней поясной извилины (ACC). Ягеллович и коллеги сосредоточились на нейронных ответах на тонкие изменения в визуальных сценах. Они показали, что СОЧ была связана с более сильной активацией областей мозга, участвующих в высокоуровневой визуальной обработке. Арон и коллеги исследовали взаимодействие СОЧ и культурного фона. Они сообщили о различиях в областях мозга, участвующих во внимании и рабочей памяти, которые модерируются СОЧ. Асеведо и коллеги исследовали активность в состоянии покоя после того, как участники выполнили задание на социально-аффективную эмпатию. Они обнаружили повышенную связность мозга в областях, представляющих контроль внимания и консолидацию памяти у людей с высокой СОЧ. Основываясь на этих результатах, авторы пришли к выводу, что глубина обработки информации, по-видимому, является центральным аспектом СОЧ.

Почти все исследования нейровизуализации СОЧ были сосредоточены на визуальных стимулах, в то время как другие модальности, такие как тактильная, были проигнорированы. Это удивительно, учитывая, что тактильная модальность является одним из первых чувств, которое мы развиваем, и даже беспозвоночные, по-видимому, обладают этим чувством для контакта с миром. Более того, тактильная сфера особенно важна при рассмотрении социальных стимулов, которые, по-видимому, важны для СОЧ. Цель нашего исследования заключалась в устранении этого пробела путем изучения нейронных основ СОЧ при обработке прикосновений. Пока мы сканировали их активность мозга, участники просто ощущали прикосновение рукой экспериментатора. Основываясь на теории СОЧ, мы предположили, что сила активности в соматосенсорных корах будет связана с величиной СОЧ. Более подробно, мы предположили корреляции СОЧ с первичной соматосенсорной корой и островком, которые, как было показано, участвуют в социальном восприятии. Более того, островок, по-видимому, играет важную роль в аффективном прикосновении, как показано, например, Олауссоном и его коллегами. Перед началом эксперимента по нейровизуализации мы провели поведенческое исследование, чтобы выяснить, в какой степени личностные черты «Большой пятерки» и эмпатия способствуют концепции СОЧ (N = 165). На втором этапе мы затем исследовали мозговые ответы участников (N = 22) для проверки гипотезы, что высокая СОЧ отражается в более сильных мозговых ответах в соматосенсорных областях мозга при ощущении прикосновения к ладони. Первый этап кажется необходимым, поскольку нам необходимо контролировать личностные черты, связанные с СОЧ, при исследовании возможных корреляций реакций мозга, связанных с прикосновением.

Материалы и методы

Участники

В первой части нашего исследования приняли участие 165 немецких добровольцев (113 женщин, средний возраст 29,17 ± 11,32 года). Во второй части исследования с использованием фМРТ приняли участие 22 немецких добровольца (17 женщин, средний возраст 21,38 ± 2,89; тринадцать участников были случайным образом выбраны из первой группы). Ни у кого из участников не было неврологических или психиатрических заболеваний в анамнезе. Исследование было одобрено этическим комитетом Медицинской школы Берлина (Германия) и соответствовало Хельсинкской декларации. Все участники дали письменное информированное согласие на участие в исследовании.

Данные, проанализированные в ходе текущего исследования, доступны у соответствующего автора по обоснованному запросу.

Процедура

Всех участников попросили заполнить опросники по СОЧ (HSPSG), личности (NEOFFI) и эмпатии (IRI).

Для измерения СОЧ мы использовали немецкую версию HSPS, разработанную Ароном и коллегами. Шкала HSPS включает 27 пунктов и широко используется для измерения СОЧ.

Личность измерялась на основе модели «Большой пятерки». Мы использовали немецкую версию NEOFFI, устоявшегося опросника для измерения пяти основных личностных черт: нейротизм, экстраверсия, открытость опыту, добросовестность и доброжелательность. Нейротизм связан с негативными эмоциями, такими как тревога и раздражительность. Экстраверсия связана с общительностью, напористостью и разговорчивостью. Открытость опыту проявляется в эстетической чувствительности и интеллектуальном любопытстве. Добросовестность описывает дисциплинированное и организованное поведение. Доброжелательность описывается как склонность к альтруизму и вежливости.

Эмпатия измерялась с помощью SPF, которая является немецкой версией IRI. IRI широко используется и был тщательно валидирован. Он измеряет самоотчеты об эмпатическом поведении и включает 28 пунктов с четырьмя субшкалами: принятие перспективы, фантазия, эмпатическая забота и личный дистресс. Принятие перспективы отражает склонность когнитивно представить ситуацию с точки зрения другого человека. Фантазия измеряет способность участника отождествлять себя с чувствами и действиями вымышленных персонажей в книгах, фильмах или пьесах. Субшкала «эмпатическая забота» относится к чувствам сострадания, симпатии и беспокойства о других. Личный дистресс описывает тенденцию испытывать дистресс или дискомфорт при виде дистресса у других.

Для второй части нашего исследования 22 участника прошли фМРТ-эксперимент. Пока мы сканировали их активность мозга, участники получали пассивное прикосновение рукой экспериментатора, находившегося рядом со сканером. Экспериментатор касался ладони правой руки участника (площадь кожи около 4-6 см) десять раз гладящим образом (условие прикосновения) с частотой около одного прикосновения в секунду. Экспериментатор использовал пальцы (со 2-го по 5-й) для нанесения прикосновения. Контрольным условием был временной интервал (12 с), в течение которого прикосновения не было.

Затем мы попросили участников оценить силу ощущаемого прикосновения (в течение двух секунд) и насколько приятным оно было (2 с). Участники отвечали с помощью клавиатуры с четырьмя кнопками (шкала Лайкерта, 1 = совсем не сильное/приятное, 4 = очень сильное/приятное). Эти вопросы были включены для проверки того, связаны ли приятность или воспринимаемая сила прикосновения с СОЧ.

После ответа участников был 12-секундный перерыв (= условие отсутствия прикосновения). Всего мы применили 20 блоков с прикосновением (и 20 блоков без прикосновения) в четырех сериях.

Приобретение фМРТ-данных, предварительная обработка изображений и анализ

фМРТ-данные были получены с помощью 3 Т сканера Siemens Tim Trio (Siemens, Германия). BOLD-ответы (Blood-Oxygen-Level-Dependent, зависящие от уровня кислорода в крови) получали с использованием осевых эхопланарных T2-взвешенных изображений (TR = 2 с, TE = 35 мс, угол наклона = 80 градусов, FOV = 224 мм, количество срезов = 32, размер вокселя = 3,125 × 3,125 мм, толщина среза = 3,5 мм). Перед функциональными сериями были записаны высокоразрешающие T1-взвешенные структурные изображения для анатомической привязки (последовательность MPRAGE, TR = 1650 мс, TE = 5 мс). Четыре участника были обследованы с помощью обновленной системы Magnetom 3 T Prisma Fit (аналогичные процедуры). Участникам разрешалось делать короткие перерывы между сериями. Мы поместили поролоновые подушки по бокам головы испытуемого, чтобы минимизировать движение головы.

Для предварительной обработки и последующего статистического анализа использовалось программное обеспечение Statistical Parametric Mapping (SPM12, Wellcome Department of Imaging Neuroscience, University College London, London, UK). Шаги предварительной обработки включали выравнивание для коррекции межскановых движений (пространственное выравнивание по среднему изображению), корегистрацию, нормализацию в стандартное анатомическое пространство (шаблон MNI, Montreal Neurological Institute) и сглаживание с помощью гауссова ядра 8 мм.

Затем мы рассчитали статистические параметрические карты с использованием множественной регрессии с моделированием гемодинамического ответа (hemodynamic response function, HRF) в SPM. Сначала мы анализировали данные на индивидуальном уровне (модель с фиксированными эффектами, сравнивая блоки с прикосновением относительно блоков без прикосновения). Полученные оценки параметров для каждого регрессора в каждом вокселе были использованы для анализа второго уровня (модель случайных эффектов). Мы сообщаем об активных регионах при p < 0,10; двустороннее).

Затем мы проверили, объясняют ли меры личности «Большой пятерки» (NEOFFI) и эмпатия (IRI) СОЧ с помощью линейного регрессионного анализа. Все пять мер личности, а также глобальная оценка эмпатии по IRI одновременно вошли в модель. Кроме того, мы включили пол и возраст в качестве предикторов. Результаты выявили значимую модель (R = 0,74, adj.R2 = 0,52, F(8,164) = 22,91, p < 0,10; двустороннее). Кроме того, приятность прикосновения не была связана с СОЧ (r = 0,25, p > 0,10).

Результаты

Поведенческие результаты

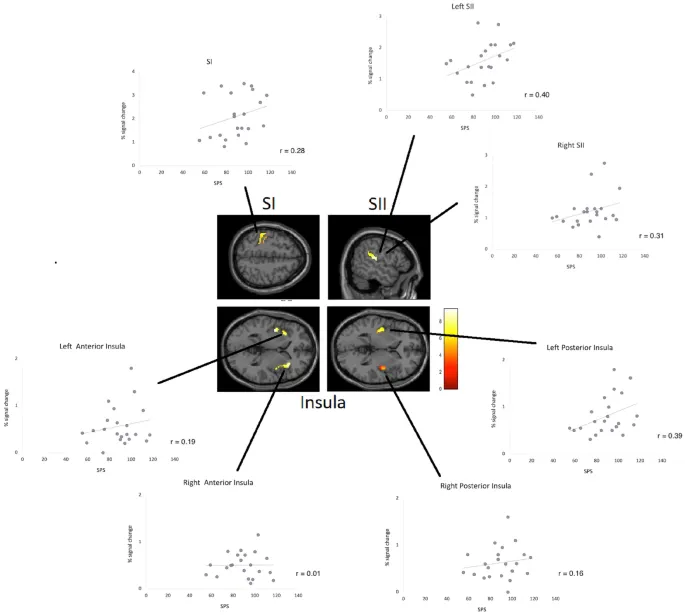

Рисунок 3 показывает диаграммы рассеяния взаимосвязей между СОЧ и областями мозга, связанными с соматосенсорной активностью (левая SI, SII, островок). Корреляции Пирсона демонстрируют тенденцию к положительной корреляции баллов СОЧ с активностью мозга для левой задней части островка (Пирсон, r = 0,39, p = 0,073; двустороннее). Правая задняя часть островка не показала корреляции с СОЧ. Кроме того, левая SII показала тенденцию к положительной связи с СОЧ (r = 0,40, p = 0,064). Другие области мозга, такие как SI, правая SII, правая задняя и билатеральная передняя части островка (а также DLPFC, ACC и медиальная PFC), не выявили значимых корреляций (или тенденций, все p > 0,10).

Чтобы проверить, сохраняется ли тенденция значимой корреляции между задней частью островка и СОЧ при контроле личностных черт, связанных с СОЧ (как показано выше), мы рассчитали частичные корреляции, используя нейротизм и открытость опыту, а также эмпатию (общий балл) в качестве контрольных переменных. Результаты подтвердили связь СОЧ с соматосенсорной активностью мозга в левой задней части островка (r = 0,48, p = 0,034). При контроле этих личностных черт корреляция с левой SII не показала значимого результата (r = 0,39, p = 0,090). Другие области мозга, рассчитанные с помощью частичных корреляций, остались незначимыми (все p > 0,10).

Учитывая, что эмпатия (и открытость опыту) могут считаться важными аспектами черты СОЧ, мы также провели частичные корреляционные анализы СОЧ с контролем только нейротизма. Результаты показали аналогичные результаты для связи СОЧ с соматосенсорной активностью мозга в левой задней части островка (r = 0,51, p = 0,018) и левой SII (r = 0,41, p = 0,065) (все остальные области p > 0,10).

Обсуждение

Настоящее исследование было направлено на проверку гипотезы о том, отражается ли повышенная СОЧ в измененных реакциях мозга в ранних соматосенсорных корах при простом ощущении прикосновения к ладони. Мы показали, что СОЧ тесно связана с нейротизмом, открытостью опыту и эмпатией. При контроле этих переменных (или только нейротизма) СОЧ не показала связи с SI или SII, но была положительно связана с активностью мозга в коре левой задней части островка.

Наши результаты подтверждают предыдущие выводы, демонстрируя, что СОЧ положительно связана с нейротизмом и открытостью опыту. Это соответствует многочисленным другим исследованиям. Кроме того, мы подтверждаем более ранние исследования, показывая связь СОЧ с интроверсией. Например, Арон и Арон сообщили о схожих корреляциях СОЧ с интроверсией (r Пирсона = 0,29) и нейротизмом (r = 0,54). Однако при расчете регрессионного анализа мы обнаружили, что только нейротизм и открытость опыту были значимыми предикторами СОЧ, а не интроверсия. Это, по-видимому, соответствует качественным исследованиям, показывающим, что не все люди с высокой СОЧ являются интровертами.

Однако отсутствие значимых результатов для интроверсии в этом регрессионном анализе может быть в значительной степени обусловлено значимым предиктором — эмпатией. Предполагается, что СОЧ тесно связана с эмпатическими личностными чертами. Мы обнаружили, что при добавлении эмпатии в модель интроверсия больше не предсказывала СОЧ, тогда как эмпатия объясняет значительную часть дисперсии СОЧ. Следовательно, люди с высокой СОЧ могут быть не особенно интровертными, а скорее более эмпатичными.

При более детальном рассмотрении вклада эмпатии результаты показали, что все субшкалы эмпатии были положительно связаны с СОЧ (особенно личный дистресс), за исключением принятия перспективы. Принятие перспективы описывает способность когнитивно представить ситуацию с точки зрения другого человека. Этот вывод может быть интересен при сравнении СОЧ с расстройствами аутистического спектра (РАС). РАС также описывает людей с высокой сенсорной чувствительностью, но здесь сообщается о нарушениях в определенных аспектах эмпатии, а именно о неспособности принять точку зрения другого человека. Это измерение эмпатии отражается субшкалой принятия перспективы.

Концепция СОЧ также включает предположения о нейронных основах этой личностной черты. Было высказано мнение, что СОЧ описывает различия в способе обработки информации головным мозгом, что приводит к вариациям в соматических ощущениях. Наши результаты не показывают никакой связи СОЧ с соматосенсорной активацией в SI, SII или передней части островка при обработке прикосновения, но предполагают, что СОЧ может быть связана с активностью мозга в левой задней части островка (при контроле связанных личностных черт).

Островок можно описать как интерфейс для когнитивной и аффективной обработки и связан с чувствами принадлежности, ощущением контроля и осознанием тактильных сигналов. Кора островка может быть разделена на различные части. Наиболее распространенным является различие между передней и задней частями этой области мозга. В то время как передняя часть островка связана, например, с эмпатией, задняя часть, по-видимому, играет роль в формировании перцептивных представлений телесного осознания, связанных с кодированием интенсивности или локализацией соматических, а также болевых событий. Например, недавнее исследование описывает пути от островка к центральной миндалине для модуляции поведения, связанного с тревогой, предполагая, что задняя кора островка адаптирует поведение на основе обнаружения аверсивных внутренних состояний. Мы предполагаем, что СОЧ может отражать эти процессы.

Более того, недавние исследования последовательно связывают активность островка, в частности, с аффективным прикосновением. Например, Олауссон и коллеги обнаружили, что нежное, медленное, гладящее прикосновение, нанесенное другим человеком, активирует C-волокна. Эти немиелинизированные волокна передают информацию с медленной скоростью и проецируются непосредственно в островок, представляя таким образом нейронную основу приятного и аффективного прикосновения. Хотя эти C-волокна преимущественно обнаруживаются в волосистой коже (например, на предплечьях), недавние исследования предполагают, что также гладкая кожа (например, ладонь) может включать прикосновение, опосредованное C-волокнами. Кроме того, медленное прикосновение к гладкой коже (ладони) показало себя столь же приятным, как и прикосновение к руке. Поскольку предыдущее исследование нейровизуализации связало островок с СОЧ, мы утверждаем, что наши результаты могут указывать на то, что аффективное прикосновение обрабатывается по-разному у людей с высокой СОЧ. Таким образом, общая повышенная обработка аффективных стимулов в левой части островка может объяснить СОЧ.

Настоящая работа исследует СОЧ с точки зрения тактильной модальности. Предыдущее исследование имело схожие цели для визуальной области. Ягеллович и коллеги сообщили, что СОЧ была связана с более сильной активацией мозга в высокоуровневой визуальной обработке, когда участники сталкивались с тонкими изменениями в визуальных сценах. Авторы пришли к выводу, что сенсорная обработка повышена у людей с высокими показателями СОЧ. В нашем исследовании мы не обнаружили, что СОЧ связана с повышенной активацией в SI или SII. Хотя наше исследование не измеряло тактильное восприятие, хорошо известно, что активность в SI отражает тактильную остроту. Таким образом, результаты текущего исследования не подтверждают предположение о том, что СОЧ связана с повышенной сенсорной обработкой в тактильной сфере.

В данном фМРТ-исследовании мы изучали корреляции СОЧ с мозговыми реакциями на прикосновение, которые были вызваны простым прикосновением по сравнению с его отсутствием, выполненным человеком, которого участники не знали. Мы должны подчеркнуть, что наши результаты представляют собой лишь первый подход к проверке того, связана ли СОЧ с обработкой в соматосенсорных областях мозга. Реакции мозга на прикосновение в нашем исследовании относятся ко всем областям мозга, которые задействованы при обработке прикосновения по сравнению с базовым контрольным условием (где прикосновение не применялось). Будущие исследования необходимы для изучения того, могут ли другие виды прикосновений выявить различные связи СОЧ с соматосенсорными реакциями. Основываясь на концепции СОЧ, можно предположить, что человеческое прикосновение по сравнению с неодушевленным прикосновением, или прикосновение друга (по сравнению с незнакомцем), или прикосновение кого-то, кто нам нравится (по сравнению с кем-то, кто нам не нравится), может привести к различным результатам. Будущие исследования необходимы для решения этих вопросов.

Следует упомянуть и другие ограничения нашего исследования. Во-первых, учитывая, что мы представляем корреляционные данные, количество участников для фМРТ-части нашего исследования довольно мало. Следовательно, наши результаты нуждаются в повторении дальнейшими исследованиями. Во-вторых, мы не знаем, повлиял ли пол человека, осуществляющего прикосновение, на корреляцию между прикосновением и соматосенсорной активацией. В-третьих, мы попытались контролировать наши результаты в отношении личностных черт «Большой пятерки». Будущие исследования необходимы для проверки того, влияют ли другие переменные на СОЧ или модерируют сообщенную корреляцию с активностью мозга.

Взятые вместе, результаты демонстрируют сильные корреляции СОЧ с нейротизмом, открытостью опыту и эмпатией. Кроме того, наше исследование не показывает, что раннюю соматосенсорную обработку затрагивает СОЧ, но предполагает, что соматосенсорная обработка в задней коре островка может быть повышена у людей с высокими показателями СОЧ. Однако данное исследование не может ответить на вопрос, следует ли рассматривать СОЧ как уникальное личностное измерение или как комбинацию высокого нейротизма и эмпатии, или просто как специфический вид нейротизма. Для оценки потенциальной силы этой концепции необходимы дальнейшие исследования.

Ссылки

[Ссылки на литературу будут добавлены в соответствующем формате]

Финансирование

Открытый доступ к финансированию предоставлен и организован Проект DEAL.

Информация об авторах

Авторы и их принадлежность

Медицинская школа Берлина, Rüdesheimer Str. 50, 14197, Берлин, Германия

Майкл Шефер, Аня Кюнель & Матти Гертнер

Авторы

Майкл Шефер (Michael Schaefer) - просмотр публикаций автора, поиск автора на PubMed | Google Scholar

Аня Кюнель (Anja Kühnel) - просмотр публикаций автора, поиск автора на PubMed | Google Scholar

Матти Гертнер (Matti Gärtner) - просмотр публикаций автора, поиск автора на PubMed | Google Scholar

Вклад

Разработали концепцию и дизайн эксперимента: М.С., М.Г.

Провели эксперименты: М.С., М.Г., А.К.

Проанализировали данные: М.С., М.Г.

Написали статью: М.С., М.Г., А.К.

Соответствующий автор

Корреспонденция с Майклом Шефером.

Заявления об этике

Конфликты интересов

Авторы заявляют об отсутствии конкурирующих интересов.

Дополнительная информация

Заявление издателя

Springer Nature остается нейтральной в отношении территориальных претензий, опубликованных на картах, и институциональной принадлежности.

Вспомогательная информация

Вспомогательная информация.

Права и разрешения

Открытый доступ

Эта статья лицензирована в соответствии с Международной лицензией Creative Commons Attribution 4.0, которая разрешает использование, обмен, адаптацию, распространение и воспроизведение на любом носителе или в любом формате, при условии, что вы должным образом укажете автора (авторов) и источник, предоставите ссылку на лицензию Creative Commons и укажете, были ли внесены изменения. Изображения или другие материалы третьих лиц, включенные в статью, включены в лицензию Creative Commons статьи, если иное не указано в примечании к материалу. Если материал не включен в лицензию Creative Commons статьи, и ваше предполагаемое использование не разрешено законодательством или превышает допустимое использование, вам потребуется получить разрешение непосредственно от владельца авторских прав. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Цитирование

Перепечатки и разрешения

Об этой статье

Шефер, М., Кюнель, А. & Гертнер, М. Сенсорная обработка чувствительности и соматосенсорная активация мозга при ощущении прикосновения. Sci Rep 12, 12024 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598022154979

Скачать цитирование

Получено: 04 октября 2021 г.

Принято: 24 июня 2022 г.

Опубликовано: 14 июля 2022 г.

Версия записи: 14 июля 2022 г.

DOI: https://doi.org/10.1038/s41598022154979

Поделиться этой статьей

Любой, с кем вы поделитесь по следующей ссылке, сможет прочитать этот контент: Получить ссылку для совместного использования

К сожалению, ссылка для совместного использования в настоящее время недоступна. Скопировать ссылку для совместного использования в буфер обмена.

Предоставлено инициативой Springer Nature SharedIt по обмену контентом.

На эту статью ссылаются

- Визуальное восприятие и метапознание у высокочувствительных людей: выводы из задачи дискриминации ориентации. Лучуань Сяо, Крис Баетенс, Натача Дерост. Current Psychology (2025).

- Взаимодействие между чувствительностью к окружающей среде, стрессорами на работе и стилями лидерства в отношении благополучия сотрудников. Джанни Онести, Франческа Белланте, Риккардо Палумбо. Scientific Reports (2024).

- Приходится ли принимать горькое со сладким? Сенсорная обработка чувствительности и факторы, связанные с устойчивостью среди артистически склонных людей. Иньи Патриция Чоу. Current Psychology (2024).