Интересное сегодня

Как улучшить коллективный разум: методы сбора и агрегации мн...

Введение Феномен мудрости толпы (Wisdom of Crowds, WOC), который предполагает, что совокупная информ...

Как детская травма влияет на мозг при ОКР: исследование акти...

Введение Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) — это психическое заболевание, характеризующеес...

Влияние плаценты на психическое здоровье: новые открытия

Введение Новое исследование, проведенное при участии 28 ученых из 18 учреждений в Европе и Соединенн...

Влияние экранного времени на сон у детей с аутизмом: система...

Распространенность нарушений сна у детей с аутизмомНесмотря на критическую важность сна для здоровог...

Анализ сети взаимосвязей между ошибками, самоэффективностью ...

ВведениеВ современной медицине медсестры сталкиваются с серьезными вызовами, связанными с развитием ...

Взаимодействие временного внимания и ожидания: как мозг пред...

Введение Визуальная среда постоянно меняется, и наш мозг получает больше сенсорной информации, чем м...

Проспективное исследование позитивных психотических симптомов, диссоциативных симптомов и метакогнитивных дисфункций в неклинической популяции

Частое совпадение позитивных психотических и диссоциативных симптомов как в клинических, так и в неклинических популяциях подчеркивает важность понимания их взаимодействия для раннего вмешательства. Однако их продольная динамика и общие факторы риска у неклинических лиц изучены слабо. Данное проспективное исследование изучило взаимную связь между позитивными психотическими и диссоциативными симптомами, а также роль метакогнитивной дисфункции у 2360 взрослых без психиатрических диагнозов (возраст 18–65 лет). Участники заполнили онлайн-анкеты при базовом обследовании и через шесть месяцев, сообщая об уровнях позитивных психотических и диссоциативных симптомов, неадаптивных метакогнитивных убеждений и метакогнитивного функционирования. Продольное моделирование структурными уравнениями, контролируя авторегрессионные эффекты, оценивало перекрестные ассоциации переменных. Результаты показали, что исходные позитивные психотические симптомы предсказывали диссоциативные симптомы через шесть месяцев, и наоборот. Неадаптивные метакогнитивные убеждения (низкая когнитивная самосознательность) и худшее метакогнитивное функционирование (саморефлексивность) при исходном обследовании предсказывали усиление диссоциативных симптомов, но не позитивных психотических симптомов, через шесть месяцев. Высокие исходные диссоциативные симптомы взаимно предсказывали худшее метакогнитивное функционирование через шесть месяцев. Наши результаты подтверждают взаимное влияние позитивных психотических и диссоциативных симптомов, а также специфическую связь метакогнитивных факторов с диссоциативными симптомами, независимо от сопутствующих позитивных психотических симптомов. Будущие исследования должны расширить эти выводы с более длительными периодами наблюдения и в клинически разнообразных группах.

Введение

Психоз и диссоциация — это трансназологические, изнурительные явления. Психоз включает позитивные (например, бред, галлюцинации), негативные (например, апатия, притупленный аффект) и дезорганизационные симптомы. Диссоциация обозначает нарушение и/или прерывистость нормальной интеграции сознания, восприятия, памяти и идентичности (например, деперсонализация, амнезия). Несмотря на теоретическую и диагностическую разрозненность, убедительные данные демонстрируют стойкую связь между позитивными психотическими и диссоциативными симптомами как в клинических, так и в неклинических популяциях, с заметными показателями совместного проявления в когортах пациентов и в общей популяции. Совместное проявление этих симптомов связано с худшими клиническими исходами, чем каждый кластер симптомов по отдельности.

Этот эмпирический взаимозависимость требует изучения их динамического взаимодействия. Исследования с использованием выборки опыта и продольные исследования указывают на то, что диссоциация предсказывает последующие позитивные психотические симптомы у пациентов с психотическими расстройствами, возможно, через нарушение когнитивного торможения или тестирования реальности, что делает навязчивые идеи и аномальные переживания яркими и чуждыми. Напротив, предполагается, что позитивные психотические симптомы вызывают диссоциативные реакции, вызывая возбуждение, связанное с угрозой, или перцептивную несогласованность, особенно во время острого психотического эпизода; однако это направление изучено меньше.

Недавние исследования двунаправленной связи между позитивными психотическими и диссоциативными симптомами, использующие различные методы и выборки в общей популяции, дали противоречивые результаты. Анализ направленных сетей предположил, что диссоциация, вероятно, предсказывает паранойю, но обратное направление было менее убедительным. Проспективное исследование сообщило о связи диссоциации с позитивными психотическими симптомами в небольшой китайскоязычной выборке, но не в англоязычной; напротив, исследование когорты подростков с многократным отслеживанием сообщило о перекрестном эффекте психоза на диссоциацию. Однако эти исследования ограничены непоследовательными методами оценки в рамках одного исследования (например, различные измерения и интервалы наблюдения в разных выборках, самоотчеты о некоторых симптомах против рейтингов ухода за другими симптомами) и использованием меры диссоциации, оценивающей в основном только непатологическое поглощение. Эти смешанные выводы подчеркивают необходимость тщательно спланированного исследования двунаправленной связи симптомов среди лиц без диагноза.

Дисфункция метапознания, способности размышлять о собственном мышлении и мышлении других, предлагает теоретическую основу для исследования психопатологии психоза и диссоциации. Два конструкта имеют отношение: неадаптивные метакогнитивные убеждения (например, убеждения о неконтролируемости или необходимости контролировать мысли) и метакогнитивное функционирование (способности, включая саморефлексивность, понимание разума других и поддержание «критической дистанции» между субъективными ментальными представлениями и реальностью).

Неадаптивные метакогнитивные убеждения искажают то, как мы отслеживаем и регулируем наши когнитивные и безопасные действия, потенциально усиливая осведомленность и оценку аномальных переживаний (например, повышенное чувство «когнитивной самосознательности» или «необходимость контролировать мысли»), способствуя стойкости психотических и диссоциативных явлений. С другой стороны, дефицит метакогнитивного функционирования нарушает нашу способность интегрировать дискретные переживания в целостное представление о себе и других. Это может увеличить уязвимость к позитивным психотическим симптомам, искажая интерпретацию внутренних ментальных событий и внешних событий для надлежащего объяснения реальности. В то время как у лиц с диссоциативными расстройствами часто наблюдаются фрагментированные самопредставления, это может быть связано с дефицитом метакогнитивного мониторинга или интеграции, влияющим на обработку самореферентных материалов и распознавание эмоций (т. е. алекситимия).

Хотя метакогнитивная дисфункция связана с позитивными психотическими и диссоциативными симптомами, остается пробел в знаниях. Во-первых, большинство исследований изучают метакогнитивную дисфункцию при этих состояниях по отдельности, оставляя неясным, какая конкретная метакогнитивная дисфункция может дифференцировать кластеры симптомов или предсказывать их совместное возникновение, препятствуя более точным целям для оценки и вмешательства. Например, искаженная «когнитивная уверенность» (неадаптивное метакогнитивное убеждение) может быть дифференцирующим фактором, поскольку психотические расстройства включают нарушение тестирования реальности, но завышенную уверенность, несмотря на ошибочные ответы, в то время как диссоциация связана со снижением уверенности в когнитивной производительности. Кроме того, сниженная саморефлексивность (метакогнитивная функция) может способствовать обоим типам симптомов из-за их общего представления нарушений самовосприятия, но дефицит «понимания разума других» и «критической дистанции» может лучше предсказывать позитивные психотические симптомы, поскольку диссоциативные расстройства обычно включают менее нарушенное социальное познание.

Во-вторых, хотя метапознание обычно рассматривается как фактор риска, оно не обязательно является признаком; оно может улучшаться или ухудшаться после терапевтических вмешательств или нарушений настроения. Следовательно, позитивные психотические и диссоциативные симптомы могут также демонстрировать взаимную связь с метакогнитивной дисфункцией.

В настоящее время большинство исследований взаимодействия между позитивными психотическими и диссоциативными симптомами и метакогнитивными дисфункциями были либо перекрестными, либо сосредоточены только на клинических образцах; продольные исследования среди неклинических взрослых остаются редкими. Изучение неклинических популяций предлагает преимущество: оно позволяет изучить, как симптомы и факторы риска возникают и взаимодействуют до начала расстройства, улучшая понимание ранних механизмов и потенциальных целей профилактики. Для устранения этих пробелов данное исследование использовало повторные измерения (два временных точки, с интервалом в 6 месяцев) и продольное моделирование структурными уравнениями (SEM) для определения временного взаимодействия между позитивными психотическими и диссоциативными симптомами, а также метакогнитивными дисфункциями в большой, неклинической выборке взрослых. Этот дизайн позволяет надежно тестировать перекрестные связи между латентными переменными (корректируя ошибку измерения) с помощью подхода сравнения моделей. Гипотезы исследования:

- Позитивные психотические симптомы при базовом обследовании предскажут увеличение диссоциативных симптомов при последующем наблюдении, и наоборот.

- Неадаптивные метакогнитивные убеждения «необходимость контролировать мысли», «неконтролируемость и опасность мыслей» и «когнитивная самосознательность» при базовом обследовании предскажут увеличение позитивных психотических и диссоциативных симптомов при последующем наблюдении, в то время как «когнитивная уверенность» при базовом обследовании предскажет увеличение только диссоциативных симптомов при последующем наблюдении.

- Метакогнитивное функционирование «саморефлексивность» при базовом обследовании предскажет увеличение позитивных психотических и диссоциативных симптомов при последующем наблюдении, в то время как «понимание разума другого» и «критическая дистанция» при базовом обследовании предскажут увеличение только позитивных психотических симптомов при последующем наблюдении.

Методы

Исследование было предварительно зарегистрировано в OSF Registries. Было получено одобрение этического комитета. Исследование соответствовало этическим стандартам. Все участники дали письменное информированное согласие.

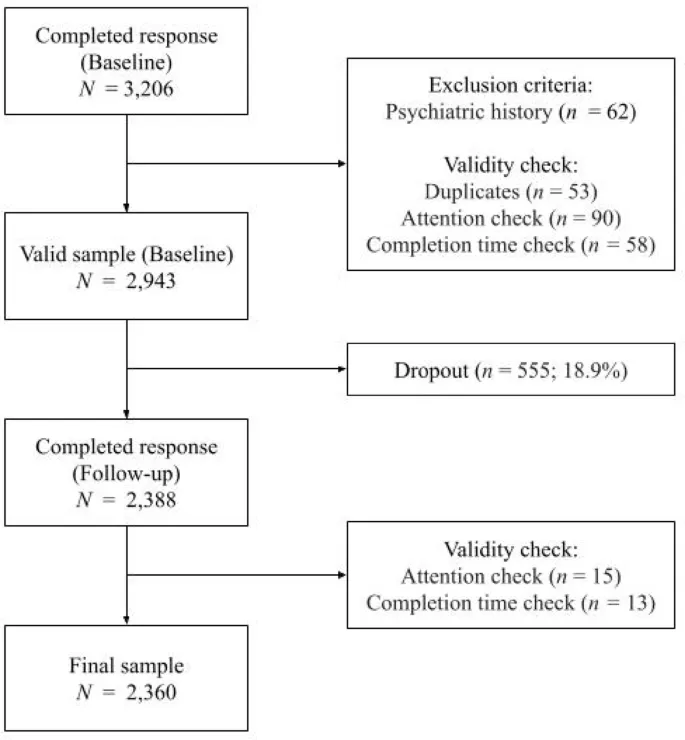

Участники и процедуры

Неклинические взрослые в возрасте 18–65 лет, проживающие в Гонконге и способные читать традиционный китайский язык, были набраны из общей популяции через массовую рассылку по университетам, снежный ком, Facebook и распространение листовок в местных сообществах. Участники с текущим или предыдущим психиатрическим диагнозом (по самоотчету) были исключены. При базовом обследовании и 6-месячном последующем наблюдении участники заполнили онлайн-опрос, оценивающий демографические данные, позитивные психотические симптомы, диссоциативные симптомы и метакогнитивные переменные. Целевой размер выборки был оценен с помощью пакета R 'semPower'. Предполагая средние авторегрессионные эффекты и малые перекрестные эффекты, с α=0,05 и мощностью 0,80, для анализа SEM перекрестной панельной модели требовалось не менее 1543 участников.

Меры

Позитивные психотические симптомы

Позитивные психотические симптомы оценивались по трем субшкалам Шкалы оценки психического опыта в сообществе – Позитивная шкала (CAPEP15). CAPEP15 — это краткая версия оригинальной CAPE, оценивающая три аспекта позитивных психотических симптомов: «преследующие идеи», «бредовые переживания» и «перцептивные аномалии». Уровень частоты каждого пункта оценивался по 4-балльной шкале от 1 («никогда») до 4 («почти всегда»). В текущей выборке были получены хорошие показатели внутренней согласованности для общего балла (α = 0,834) и субшкал (α = 0,704–0,758).

Диссоциативные симптомы

Диссоциативные симптомы оценивались по пяти субшкалам Оксфордских Опросников Диссоциативных Переживаний (DEMO). 30-пунктовая DEMO измеряет пять аспектов диссоциативных симптомов: «нереальность», «онемение/отстраненность», «провалы в памяти», «потеря концентрации» и «яркий внутренний мир». Каждый пункт оценивался по 5-балльной шкале от 1 («совсем нет») до 5 («большую часть времени»). В текущей выборке были достигнуты превосходные показатели внутренней согласованности для общего балла (α = 0,942) и субшкал (α = 0,805–0,894).

Неадаптивные метакогнитивные убеждения

Краткая форма Метакогнитивного Опросника (MCQ30) измеряет пять областей неадаптивных метакогнитивных убеждений: позитивные убеждения о беспокойстве (PB), неконтролируемость и опасность мыслей (UD), когнитивная самосознательность (CSC), необходимость контролировать мысли (NC) и когнитивная уверенность (CC) по 4-балльной шкале от 1 («не согласен») до 4 («полностью согласен»). В текущей выборке были получены хорошие показатели внутренней согласованности для общего балла (α = 0,903) и субшкал (α = 0,739–0,876). Каждая область неадаптивных убеждений была представлена соответствующими пунктами субшкалы.

Метакогнитивное функционирование

18-пунктовая Шкала Самооценки Метапознания (MSAS) включает четыре субшкалы, измеряющие саморефлексивность (SELF), критическую дистанцию (CrDis), понимание разума другого (UOM) и мастерство (M) по 5-балльной шкале от 1 («никогда») до 5 («почти всегда»). Более низкие баллы указывают на худшее функционирование. В текущей выборке были получены превосходные показатели внутренней согласованности для общего балла (α = 0,938) и субшкал (α = 0,841–0,889). Каждая область метакогнитивного функционирования была представлена соответствующими пунктами субшкалы.

Статистический анализ

В анализ были включены только участники, завершившие опрос в обеих временных точках. Достоверность ответов проверялась в соответствии с Curran et al. Ответы были исключены, если они: (1) были дубликатами; (2) не прошли три из пяти проверок внимания; и (3) время заполнения было меньше произведения количества пунктов на 2 секунды. Анализ данных проводился с использованием IBM SPSS 28 и пакета 'lavaan' в R. Описательная статистика демографических данных и корреляции между изучаемыми переменными сопровождались конфирматорным факторным анализом (CFA) для оценки латентных конструктов и измерения инвариантности во времени. Поскольку продольная метрическая инвариантность была установлена для CAPEP15 и DEMO, но не для MCQ30 и MSAS (см. Дополнительную информацию), факторные нагрузки позитивных психотических и диссоциативных симптомов были зафиксированы как равные между волнами.

Проспективные связи между латентными переменными оценивались с использованием продольного SEM и подхода сравнения моделей. Сначала все переменные при последующем наблюдении регрессировались на их значения при базовом обследовании (т. е. авторегрессионные пути; модели A0/B0/C0). В следующих моделях были включены дополнительные перекрестные пути в пошаговом порядке. Гипотеза 1 проверялась с использованием модели перекрестной панели между позитивными психотическими и диссоциативными симптомами (модели A13). Для гипотез 2–3 оценка последовательных моделей с авторегрессионными путями плюс перекрестными путями (i) между симптомами, (ii) от метакогнитивных измерений к симптомам и (iii) от симптомов к метакогнитивным измерениям повторялась для метакогнитивных убеждений (модели B13) и метакогнитивного функционирования (модели C13) соответственно. Окончательные модели (B4, C4) включали значимые пути из вышеуказанных моделей.

Параметры оценивались с использованием робастного максимального правдоподобия (MLR). Соответствие моделей оценивалось с использованием статистики хи-квадрат, сравнительного индекс пригодности (CFI), среднеквадратической ошибки аппроксимации (RMSEA) и стандартизированного среднеквадратического остатка (SRMR). Значение CFI > 0,90 считается приемлемым, а > 0,95 – отличным, а значения RMSEA и SRMR ≤ 0,050 считаются отличными.

Результаты

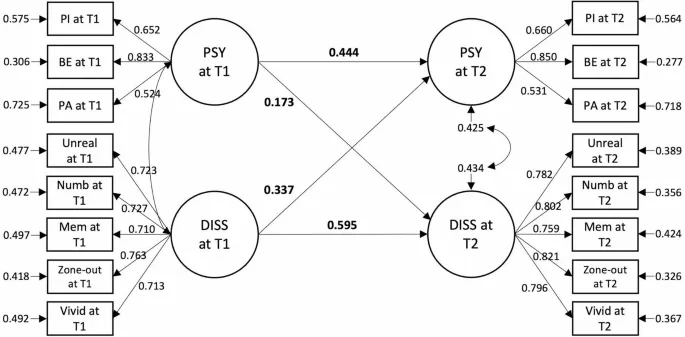

Взаимосвязь между позитивными психотическими и диссоциативными симптомами в течение 6 месяцев

Первоначальная полная модель SEM (Модель A3) показала хорошее соответствие модели (Таблица 2). Авторегрессионные пути были значимы для позитивных психотических симптомов (β = 0,677, p < 0,001) и диссоциативных симптомов (β = 0,515, p < 0,001). Оба перекрестных пути были значимы: позитивные психотические симптомы при базовом обследовании предсказывали диссоциативные симптомы при последующем наблюдении (β = 0,151, p < 0,001), а диссоциативные симптомы при базовом обследовании предсказывали позитивные психотические симптомы при последующем наблюдении (β = 0,237, p < 0,001). Модель A3 продемонстрировала лучший пригодность, чем модель A0 (контроль авторегрессии). Модель A1 (включая только прямой путь от позитивных психотических симптомов к диссоциативным) и модель A2 (включая только обратный путь) показали худшее пригодность, чем модель A3. Эти результаты свидетельствуют о двунаправленном влиянии между позитивными психотическими и диссоциативными симптомами.

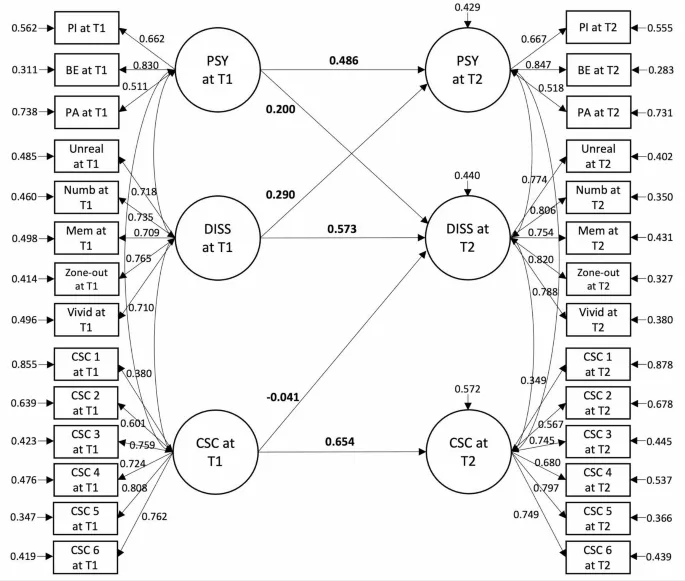

Связь метакогнитивных убеждений с симптомами в течение 6 месяцев

Модель B4 показала хорошее соответствие модели (Таблица 2; Рис. 3). Были обнаружены значимые авторегрессионные пути для позитивных психотических симптомов (β = 0,591, p < 0,001) и диссоциативных симптомов (β = 0,459, p < 0,001). Значимые перекрестные пути были найдены от позитивных психотических симптомов к диссоциативным симптомам (β = 0,110, p = 0,005), но не наоборот (β = 0,048, p = 0,200). Результаты показали, что неадаптивные метакогнитивные убеждения при базовом обследовании предсказывали диссоциативные симптомы при последующем наблюдении, но не позитивные психотические симптомы. Конкретно, когнитивная самосознательность (CSC) (β = -0,085, p = 0,011) и необходимость контролировать мысли (NC) (β = 0,064, p = 0,040) предсказывали последующие диссоциативные симптомы. Ни одно из метакогнитивных убеждений при базовом обследовании не предсказывало позитивные психотические симптомы при последующем наблюдении. Симптомы при базовом обследовании не предсказывали неадаптивные метакогнитивные убеждения при последующем наблюдении.

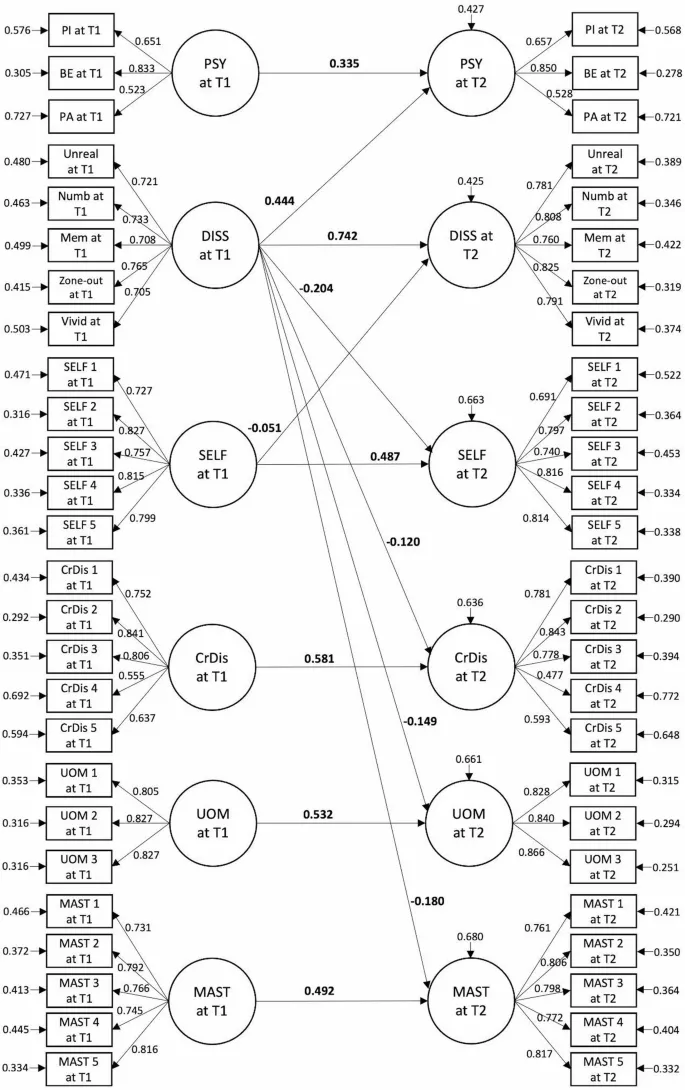

Связь между симптомами и метакогнитивным функционированием в течение 6 месяцев

Первоначальная полная SEM модель (Модель C4) показала хорошее соответствие модели (Таблица 2), но некоторые пути стали незначимыми и поэтому были удалены. Окончательная модель (Модель C5) также продемонстрировала хорошее соответствие модели (Рис. 4; Таблица 2). Исходные диссоциативные симптомы значительно предсказывали позитивные психотические симптомы при последующем наблюдении (β = 0,444, p < 0,001), когда был добавлен путь от диссоциативных симптомов к позитивным психотическим симптомам. Только саморефлексивность MSAS при базовом обследовании значимо и отрицательно предсказывала диссоциативные симптомы при последующем наблюдении (β = 0,051, p = 0,001). Взаимно, при контроле авторегрессионных эффектов, диссоциативные симптомы при базовом обследовании отрицательно предсказывали все измерения метакогнитивного функционирования при последующем наблюдении (βs = 0,151–0,251, ps < 0,001). Сравнение путей показало, что стандартизированный регрессионный вес пути от диссоциативных симптомов при базовом обследовании к саморефлексивности при последующем наблюдении был значительно сильнее, чем в противоположном направлении (∆β = 0,153, p < 0,001).

Пост-хок анализы проводились после контроля возраста, пола и уровня депрессии в обеих временных точках. Все перекрестные эффекты в окончательных моделях (A3, B4, C5) оставались значимыми (ps < 0,050).

Обсуждение

Чтобы прояснить взаимодействие между позитивными психотическими и диссоциативными симптомами у неклинических лиц, данное исследование использовало повторные измерения и продольное SEM с подходом сравнения моделей. Мы проверили перекрестные отношения симптомов и проспективные эффекты неадаптивных метакогнитивных убеждений и метакогнитивного функционирования в течение шести месяцев.

Наше исследование предоставляет первые проспективные доказательства взаимной связи между позитивными психотическими и диссоциативными симптомами с сопоставимыми перекрестными эффектами у лиц без диагноза. Сильные стороны включают большую выборку и всестороннюю оценку диссоциации. В то время как исходные диссоциативные симптомы проспективно предсказывали изменения в позитивных психотических симптомах, что согласуется с предыдущими клиническими исследованиями, исходные позитивные психотические симптомы также предсказывали последующие изменения в диссоциативных симптомах — указывая на то, что наличие одного кластера симптомов может увеличить риск другого. Критически важно, однако, путь «психоз-диссоциация» стал незначимым после включения метакогнитивного функционирования, что подразумевает, что эта связь менее надежна или обусловлена общей дисперсией с другими факторами.

Взаимный эффект следует интерпретировать с осторожностью, учитывая, что изменения в симптомах были наблюдательными, а не экспериментально манипулированными. Более того, эмпирические тесты опосредующих механизмов между позитивными психотическими и диссоциативными симптомами остаются редкими; будущие исследования должны отдавать приоритет экспериментальным и ориентированным на процесс исследованиям для выявления путей (например, когнитивных, аффективных), которые лежат в основе этих конструктов. Также важно признать, что позитивные психотические симптомы (бред, галлюцинации) и диссоциативные симптомы (отстраненность и компартментализация) являются гетерогенными, и что отдельные симптомы могут относиться друг к другу различными способами. Уточнение этих нюансированных путей (например, через подгрупповой анализ или модели сетевых симптомов) может быть полезным для определения специфических для симптомов механизмов.

Впервые было показано, что метакогнитивная дисфункция специфически связана с диссоциативными симптомами после учета авторегрессии и сопутствующих позитивных психотических симптомов. Область когнитивной самосознательности (CSC) неадаптивных метакогнитивных убеждений отрицательно предсказывала изменения в диссоциативных симптомах: низкое внимание, направленное на когнитивные процессы, было связано с последующим увеличением диссоциативных симптомов. Хотя размер эффекта был мал, это контрастирует с предыдущими перекрестными работами, которые сообщали о положительных связях между повышенной самосознательностью и диссоциацией. Действительно, корреляции Спирмена в наших данных были положительными перекрестно в каждой временной точке. Будущие продольные исследования должны изучить это кажущееся расхождение между перекрестными и проспективными ассоциациями и проверить механизмы, которые могли бы объяснить обратную траекторию CSC-диссоциация.

Еще одним новым результатом было то, что дефицит метакогнитивного функционирования, особенно саморефлексивности, и диссоциативные симптомы демонстрировали взаимное предсказание в течение шести месяцев, предполагая двунаправленные влияния, а не однонаправленный путь. Это предполагает, что диссоциативные симптомы возникают из-за нарушения способности понимать свой собственный разум и взаимно его нарушают. Саморефлексивность включает идентификацию и установление связи между различными компонентами нашего психического состояния (например, мыслями, эмоциями, воспоминаниями, мотивами) и постоянную интеграцию их в целостные и непрерывные аспекты «Я». Дефицит саморефлексивности, следовательно, может привести к снижению доступа к самореферентным представлениям, что является критически важным механизмом, способствующим склонности к диссоциации, поскольку он предотвращает ассимиляцию компартментализированной информации, такой как ранние травматические события, в существующие автобиографические переживания. Напротив, переживание диссоциативных симптомов также может уменьшить чувство индивидуальности и нарушить способности к саморефлексии. Например, диссоциация связана с искажениями в мониторинге источника «само-другие», что может указывать на подспудный дефицит метакогнитивного мониторинга и интеграции компонентов самогенерируемых представлений.

Хотя предыдущие исследования предполагают, что метакогнитивная дисфункция является центральной при шизофрении и способствует длительным позитивным психотическим симптомам, ни неадаптивные метакогнитивные убеждения, ни дефицит метакогнитивного функционирования не предсказывали позитивные психотические симптомы в нашей модели. Несколько объяснений являются правдоподобными. Во-первых, наша неклиническая выборка имела более низкие позитивные психотические симптомы и сохранившееся метакогнитивное функционирование, чем клинические выборки, следовательно, ассоциации, очевидные в клинических выборках, могут отсутствовать здесь. Во-вторых, неадаптивные метакогнитивные убеждения могут избирательно относиться к параноидальным идеям, но не к галлюцинациям; агрегирование симптомов в единую латентную переменную в этом исследовании могло помешать обнаружению таких специфических для симптомов связей. В-третьих, оба метакогнитивных измерения предсказывали диссоциативные симптомы, которые, в свою очередь, предсказывали позитивные психотические симптомы, поднимая возможность того, что диссоциативные симптомы опосредуют эффекты метакогнитивной дисфункции на позитивные психотические симптомы — гипотеза, которую следует проверить в будущих исследованиях.

Несколько ограничений заслуживают внимания. Во-первых, данные были собраны только в двух временных точках с интервалом в шесть месяцев, что ограничивает анализ траекторий симптомов и косвенных эффектов, включающих метакогнитивные переменные. Во-вторых, отсутствие метрической инвариантности для MCQ30 и MSAS, что является предпосылкой для обоснованного вывода о продольных связях (например, перекрестных путях), требует осторожной интерпретации этих продольных выводов (например, обратной связи между когнитивной самосознательностью в T1 и диссоциативными симптомами в T2). Эта осторожность еще более подчеркивается возможностью того, что перекрестная связь между позитивными психотическими и диссоциативными симптомами может модерироваться неизмеренными факторами, помимо метакогнитивных дисфункций, такими как травматический опыт. В-третьих, опора на самоотчетные инструменты может привести к предвзятости. Хотя применялись проверки достоверности, самоотчеты остаются субъективными. Будущие исследования должны включать оценки, проводимые интервьюером, и/или клинически администрируемые меры для подтверждения диагностического статуса и тяжести симптомов, тем самым смягчая предвзятость отчетности. Наконец, выборка состояла исключительно из жителей Гонконга и была преимущественно женской, хорошо образованной и молодой, что может ограничить обобщаемость на другие популяции.

В заключение, позитивные психотические и диссоциативные симптомы демонстрировали взаимное влияние с течением времени; после контроля позитивных симптомов, низкая когнитивная самосознательность и плохое саморефлексивность предсказывали увеличение диссоциативных симптомов. Несмотря на некоторые оговорки, это первое исследование среди неклинических взрослых, демонстрирующее временную двунаправленность между этими доменами симптомов и вовлекающее метапознание как в качестве предиктора, так и в качестве исхода, связанного с изменением диссоциативных симптомов. Подтверждение этих выводов в клинических популяциях является важным следующим шагом.