Интересное сегодня

Как пары общаются с другими: совместная и параллельная речь

Как пары общаются с другими людьми В предыдущих статьях я рассматривала, как партнеры разговаривают ...

Индекс больших пяти: Улучшение оценивания личностных черт с ...

Введение Индекс больших пяти (ИБП; Soto & John, 2017) является широко используемым инструментом для ...

Карьера в Снеговых Видах Спорта: Поиск Смысла и Личностного ...

Исследование карьеры в снеговых видах спорта Десятилетнее исследование инструкторов снега показало, ...

Влияние видеоигр на зрительное восприятие: сравнение традици...

Роль видеоигр в зрительном обученииСовременные исследования активно изучают влияние видеоигр, особен...

Инновационная терапия кетамином и психотерапией для лечения ...

Уникальное клиническое исследование, проведенное Университетом Макгилла, показало, что кетамин, испо...

Как отношения с отцом влияют на выбор партнера у женщин: исс...

Роль отца в формировании привязанности и выборе партнераСогласно теории привязанности, качество отно...

Временные колебания во взаимосвязи между внутренними и внешними проблемами: ко-развитие и половые различия в раннем детстве

Существует множество доказательств, связывающих раннее сопутствующее развитие проблем с последующими неблагоприятными исходами (например, ухудшение социальных и школьных результатов, рискованное поведение, психопатология; Campbell и др., 2010). Поэтому критически важно понять, как широкие сферы внутренних (INT; например, депрессия/тревожность) и внешних (EXT; например, агрессия/гиперактивность) проблем могут ко-развиваться, особенно у детей, уже находящихся в группе повышенного риска неоптимального развития. В раннем детстве у детей обычно наблюдается нелинейная закономерность внешних проблем (увеличение проблем в период от раннего до позднего возраста, с последующим снижением в дошкольном возрасте; Alink и др., 2006), тогда как внутренние проблемы остаются стабильными на низком и среднем уровнях (Lavigne и др., 2001). Высокие показатели временной ко-оккуренции (то есть одновременного проявления) были зарегистрированы с различными объяснениями ко-развития (например, «отреагирование», транзакционные модели; Gjone & Stevenson, 1997; Glaser, 1967). Однако тонкая динамика между этими двумя сферами исследовалась реже, особенно среди детей из группы высокого риска, обусловленного биологическими и средовыми уязвимостями.

Значение раннего детства для развития

Ранние годы детства отмечены стремительными изменениями в фундаментальных навыках (например, саморегуляции и независимости) и отношениях (Colson & Dworkin, 1997; Davies et al., 2013). Следовательно, возможно, что величина связи между внутренними и внешними проблемами (INT-EXT) колеблется более быстро, то есть является время-изменяющейся. Возраст, в котором эта связь наиболее сильна, может представлять собой чувствительный период, в течение которого профилактические/вмешательские усилия могут быть особенно эффективными для воздействия на долгосрочное развитие сопутствующих проблем. Кроме того, теории гендерной социализации (Endendijk et al., 2018; Ostrov & Godleski, 2010) предполагают, что величина связи INT-EXT может различаться между мальчиками и девочками, поскольку они по-разному социализируются в отношении социально приемлемого выражения эмоций (Cole, 1985; ZahnWaxler et al., 2000). Наконец, внутриутробный стресс, вызванный пренатальным употреблением психоактивных веществ, таких как кокаин, связан с повышенным уровнем поведенческих проблем, особенно в области внешних проблем (Minnes et al., 2010; Molnar et al., 2014), хотя результаты неоднозначны (Accornero et al., 2002).

Цели настоящего исследования заключались в изучении:

- (1) время-изменяющегося эффекта внутренних проблем на внешние проблемы в раннем детстве в выборке повышенного риска;

- (2) как он может различаться между мальчиками и девочками;

- (3) варьируется ли он в зависимости от пренатального воздействия кокаина (PCE).

Обзор ко-развития в раннем детстве

Теоретические рамки ко-оккуренции проблем

Существуют различные теоретические рамки для понимания ко-оккуренции между внутренними и внешними проблемами:

- Общая предрасположенность: предполагает, что общая этиология может объяснять ко-оккуренцию проблем INT-EXT (например, общий фактор психопатологии «p»; Gjone & Stevenson, 1997; Lahey et al., 2012).

- Направленные теоретические объяснения: фокусируются на кросс-доменной динамике и направленных процессах, показывающих, как проблемы в одной области могут быть связаны с последующим увеличением проблем в другой.

Объяснение «отреагирования» (Acting-out)

Одним из распространенных объяснений направленных эффектов внутренних проблем на внешние является гипотеза «отреагирования» (также известная как «маскированная депрессия»). Эта гипотеза предполагает, что дети с внутренними проблемами могут демонстрировать увеличение внешних проблем через «отреагирование» своего внутреннего дистресса, «маскируя» таким образом свою депрессию (Carlson & Cantwell, 1980; Glaser, 1967). Немногие исследования изучали эти взаимосвязи с частыми оценками в раннем детстве, особенно среди детей из группы высокого риска из-за сочетания биологических/средовых уязвимостей, связанных с пренатальным воздействием кокаина (PCE), и структурных рисков, включая отсутствие ресурсов, связанных с низким уровнем дохода.

В выборках с преимущественно низким уровнем риска доказательства, подтверждающие гипотезу «отреагирования», получены в исследованиях, проведенных в более позднем возрасте и с большими временными интервалами между оценками (Beyers & Loeber, 2003; Chen & SimonsMorton, 2009). Однако внутренние проблемы могут проявляться как немедленное увеличение внешних проблем через «отреагирование» внутреннего дистресса (Luby et al., 2003), а не только влиять на внешние проблемы при последующих оценках (то есть через месяцы/годы). Это может объяснить отсутствие поддержки гипотезы «отреагирования» в раннем детстве, когда эффекты внутреннего дистресса могут быть более непосредственными, чем кумулятивными. Сила время-изменяющихся связей может различаться в зависимости от возраста. Мы ожидаем снижения связи между внутренними и внешними проблемами в раннем детстве по мере улучшения саморегуляции.

Обзор половых различий в ко-развитии

В отношении половых различий в раннем детстве наблюдались противоречивые результаты. Некоторые исследования сообщают о более высоких показателях внутренних проблем у девочек, хотя доказательства неоднозначны (Gutman & Codiroli McMaster, 2020; ZahnWaxler et al., 2008). Однако более убедительные данные свидетельствуют о том, что мальчики демонстрируют большую выраженность внешних проблем (Archer, 2004; ZahnWaxler et al., 2015). Различные биологические процессы и связанное с ними экспрессия генов у мальчиков и девочек могут частично способствовать половым различиям в поведении (для обзора см. ZahnWaxler et al., 2015). Однако мало что известно о половых различиях в процессах ко-развития. Более того, сложно дифференцировать биологические эффекты от эффектов аккультурации, учитывая, что оба влияют на гендерно-типичное поведение (то есть поведение, различающееся по полу; Endendijk et al., 2018), особенно в раннем детстве.

Теории гендерной социализации (Endendijk et al., 2018; Ostrov & Godleski, 2010) предполагают, что величина связи INT-EXT может различаться между мальчиками и девочками, которые по-разному социализируются в отношении социально приемлемого выражения эмоций (Cole, 1985; ZahnWaxler et al., 2000). В результате биологических влияний и/или влияний социализации девочки могут чаще направлять свой дистресс внутрь, проявляя его как внутренние проблемы, в то время как мальчики могут проявлять дистресс вовне, как внешние проблемы (Lee et al., 2022; для мета-анализов и обзоров см. Archer, 2004; Chaplin & Aldao, 2013). Кроме того, теория «гендерного парадокса» предполагает более высокую ко-оккуренцию внутренних и внешних проблем, когда дети демонстрируют гендерно-неконформное поведение (Loeber & Keenan, 1994; Wiesner & Kim, 2006). Например, мальчики, демонстрирующие больше внутренних проблем, которые являются более гендерно-неконформными, со временем могут начать демонстрировать больше внешних проблем. Таким образом, необходимо учитывать ранние половые различия, когда влияние гендерной социализации выражено (Bussey & Bandura, 1999; Martin & Ruble, 2010).

Обзор пренатального воздействия кокаина (PCE) и поведенческих проблем

Область поведенческой тератологии и модель «развитие здоровья и болезней из утробы матери» (например, Werboff & Gottlieb, 1963) давно подчеркивают важность пренатальной среды в формировании и прогнозировании исходов развития в различных областях. Пренатальное воздействие кокаина (PCE) связано с нарушениями в дофаминергической и моноаминергической системах, что приводит к изменениям в системах регуляции возбуждения, внимания и реактивности на стресс (например, Lester & Padbury, 2009). Эти трудности с регуляцией могут нарушать ожидаемое снижение связи INT-EXT в раннем детстве. Учитывая, что в период раннего детства дети все еще учатся саморегуляции и вербализации внутреннего дистресса (Davies et al., 2013), возможно также, что дети чаще проявляют свой внутренний дистресс как внешние проблемы. Это согласуется с некоторыми объяснениями ко-развития (Carlson & Cantwell, 1980; Glaser, 1967). Однако, насколько нам известно, исследователи не изучали ко-развивающиеся ассоциации INT-EXT в раннем детстве у детей с употреблением психоактивных веществ или не исследовали, как PCE может модерировать прогрессирование этой ассоциации. Таким образом, мы изучили изменения в стабильности, направлении и величине время-изменяющегося эффекта внутренних проблем на внешние проблемы с течением времени и исследовали, различается ли эта ассоциация у демографически схожих детей с PCE по сравнению с детьми без PCE.

Обзор методологических соображений

Традиционные подходы к моделированию

Большинство предыдущих работ изучали ко-развитие внутренних и внешних проблем, используя структурные уравнения и модели латентных классов/смесей (Burt & Roisman, 2010; Fanti & Henrich, 2010; Gilliom & Shaw, 2004). Хотя эти подходы полезны для изучения продольного ко-развития INT и EXT, они традиционно фиксируют оценки коэффициентов, тем самым ограничивая исследования точных возрастов, в которые ассоциации наиболее сильны.

Моделирование время-изменяющихся эффектов (TVEM)

Одним из новаторских подходов, который позволяет проводить тонкие исследования колебаний в ассоциациях, является моделирование время-изменяющихся эффектов (TVEM; Lanza & LindenCarmichael, 2021). TVEM является расширением линейной регрессии, которое позволяет оценивать, как динамическая взаимосвязь между двумя переменными (например, INT и EXT) может изменяться с возрастом и в зависимости от индивидуальных факторов (например, PCE, пол). Позволяя коэффициентам непараметрически варьироваться как гибкая функция возраста, мы можем выявлять чувствительные периоды сильных ассоциаций INT-EXT во время быстрого развития в раннем детстве.

Представленное исследование

Исследование имело три основные цели:

- Время-изменяющиеся колебания в ассоциации INT-EXT: Исследовано текущее регрессионное влияние INT на EXT в выборке детей высокого риска, подвергшихся воздействию PCE из семей с низким доходом и недостатком ресурсов. Согласно гипотезе «отреагирования», маленькие дети часто имеют ограниченную способность общаться и саморегулировать внутренний дистресс, что особенно выражено у детей из группы высокого риска. Поэтому было выдвинуто предположение, что эффект INT на EXT проблемы будет наиболее сильным в период раннего детства ( toddlerhood), но со временем будет медленно снижаться по мере развития у детей большей саморегуляции (H1).

- Половые различия во время-изменяющейся ассоциации: Изучено, различается ли время-изменяющаяся ассоциация между внутренними и внешними проблемами в зависимости от пола ребенка. Учитывая текущее состояние литературы по гендерной социализации и гендерно-неконформному поведению (например, внутренние проблемы у мальчиков, связанные с большим количеством внешних проблем), было выдвинуто предположение, что внутренние проблемы будут сильнее связаны с текущими внешними проблемами у мальчиков, чем у девочек (H2). Учитывая новизну этой цели, не было выдвинуто предположений относительно сроков значимых половых различий.

- Влияние пренатального воздействия кокаина (PCE): Исследовано, варьируется ли ассоциация в зависимости от PCE. Поскольку существует ограниченная литература о влиянии PCE на ассоциации INT-EXT, и PCE рассматривается как биологический и средовой фактор риска, не было конкретных гипотез о том, как эти ассоциации могут варьироваться в зависимости от PCE, но было изучено, различается ли ассоциация в зависимости от PCE, при этом также учитывалось использование других веществ, поскольку PCE часто сопутствует другим видам употребления веществ.

Метод

Участники

В исследовании приняли участие 216 пар мать-ребенок (51% девочек), участвовавших в продолжающемся продольном исследовании влияния PCE на развитие ребенка. Матери были набраны в период с 2001 по 2006 год из двух городских больниц, в основном обслуживающих семьи с низким уровнем дохода из числа меньшинств. Критериями исключения были возраст матери менее 18 лет, употребление запрещенных веществ, кроме кокаина или марихуаны, во время беременности, многоплодная беременность, а также значительные медицинские проблемы или осложнения у младенца. Из 216 детей 116 находились в группе PCE с воздействием кокаина внутриутробно. Семьи с PCE и без PCE были подобраны по расовой/этнической принадлежности, полу младенца при рождении и уровню образования матери. 75,9% всей выборки сообщали об употреблении каких-либо других веществ, а 52,3% – о полинаркомании. Для аналитической выборки были включены 198 семей (50% девочек; n = 107 в группе PCE), имевших данные о поведенческих проблемах хотя бы один раз в раннем детстве; таким образом, 18 семей были исключены из анализа. Большинство биологических матерей идентифицировали себя как чернокожие (74,2%), возраст которых на момент родов составлял от 18 до 42 лет (M = 29,58, SD = 6,07). На момент набора и первого визита (через 4–8 недель после родов) большинство матерей имели образование на уровне средней школы или ниже (70,0%), получали федеральную помощь (76,6%) и никогда не были замужем (67,7%).

Процедуры

Исследование было одобрено этическим комитетом Университета Буффало. Через две недели после родов с матерями связывались для назначения первого лабораторного визита. Последующие оценки проводились с основным опекуном, определяемым как лицо, имеющее законную опеку над ребенком в то время (к раннему школьному возрасту около 30% детей хотя бы раз находились под опекой приемной семьи/родственников). Первый и последующие лабораторные визиты включали сочетание интервью, наблюдений за взаимодействием родителя и ребенка, а также личных оценок. Лабораторные оценки проводились в 1, 7, 13, 24, 36 и 48 месяцев возраста ребенка, а также в раннем школьном возрасте (M = 66,54, SD = 4,18, диапазон выборки = 57,82–78,03). Была большая вариативность во времени проведения оценок в раннем школьном возрасте, которые проводились примерно через три месяца после поступления в детский сад, чтобы избежать влияния немедленной адаптации к формальному обучению. Дети оценивались с поправкой на возраст для недоношенных до 24-месячной оценки, а их хронологический возраст использовался в анализах для время-изменяющихся ассоциаций (см. ниже). Кроме того, каждые шесть месяцев между лабораторными визитами проводились оценки с помощью анкет/телефонных интервью, начиная с 18-месячного возраста ребенка. Биологические матери опрашивались во время первого лабораторного визита для получения информации об употреблении психоактивных веществ до рождения для всех участниц, независимо от опеки. Информированное согласие собиралось от опекунов во всех временных точках. Участники получали компенсацию за свое участие в виде чеков, подарочных сертификатов и детских игрушек в каждой временной точке, сумма которых увеличивалась со временем.

Меры

Возраст ребенка

Возраст ребенка измерялся как хронологический возраст ребенка в месяцах на момент каждой оценки, рассчитанный от дней после рождения и переведенный в месяцы.

Поведенческие проблемы

Отчеты опекунов о поведенческих проблемах ребенка были получены в возрасте 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 месяцев и в раннем школьном возрасте с использованием версии 1½–5 Опросника детского поведения (CBCL; Achenbach & Rescorla, 2000). CBCL состоит из 100 пунктов, оцениваемых по 3-балльной шкале от «не соответствует действительности» (0) до «очень соответствует действительности» (2). Оценки поведения дают два домена: внутренние (INT) и внешние (EXT) проблемы. По всем восьми точкам оценки альфа Кронбаха для шкалы внутренних проблем (36 пунктов) варьировалась от 0,86 до 0,92, а для шкалы внешних проблем (24 пункта) — от 0,91 до 0,94. Общие сырые баллы для INT (диапазон выборки = 0–45) и EXT проблем (диапазон выборки = 0–46) использовались в анализах (Таблица 1). Более высокие сырые баллы указывают на большее количество проблем. CBCL признан высоконадежным и валидным инструментом, в том числе для раннего детства (для обзора см. Halle & DarlingChurchill, 2016), и продемонстрировал продольную инвариантность измерений в раннем детстве для частичных шкал CBCL (Colder et al., 2002).

Таблица 1. Средние значения и стандартные отклонения внутренних и внешних проблем

(Здесь должна быть представлена таблица с описанием средних значений и стандартных отклонений для внутренних и внешних проблем)

Пренатальное воздействие кокаина (PCE)

В дополнение к скринингу состояния здоровья, обзору медицинской документации и госпитальным анализам мочи матерям проводился опросник «Timeline FollowBack Interview» (TLFB; Sobell et al., 1986) для всех потенциальных веществ, включая кокаин. TLFB является валидным и надежным методом получения ежедневных данных об употреблении психоактивных веществ с хорошей ретестовой надежностью (Brown et al., 1998). Участникам предоставлялся календарь, и их просили указать личные события (например, праздники, дни рождения, отпуск) в течение беременности в качестве якорей для облегчения воспоминаний. Информация, полученная из TLFB, использовалась для расчета частоты употребления кокаина (то есть количества дней употребления кокаина в неделю).

Для дополнения самоотчета PCE также измерялось с помощью биологических образцов. Анализ мочи матери и младенца, проведенный при рождении, был взят из медицинских записей, а образцы волос матери были собраны во время первого лабораторного визита. Примерно у 90% пар были доступны образцы мочи и волос для анализа. Образцы мочи были проверены на уровень метаболитов кокаина и других веществ в моче матери или младенца. Если количество метаболитов превышало 300 мкг/мл, моча считалась положительной на употребление наркотиков. Образцы волос анализировались компанией Psychemedics Corporation с использованием радиоиммуноанализа (RIAH; Magura & Kang, 1996). Образцы волос были проверены на кокаин, после чего последовало подтверждение с помощью газовой хроматографии/масс-спектрометрии для положительных результатов скрининга на кокаин. Хотя анализ мочи может обнаружить употребление кокаина в течение примерно 2–3 дней после употребления (Moeller et al., 2008), волосы растут со средней скоростью 0,5 дюйма в месяц; таким образом, средняя длина волос 5 дюймов отражает воздействие психоактивных веществ в течение беременности.

Участники были отнесены к группе воздействия кокаина (= 1), если любой из этих показателей был положительным на кокаин: самоотчет матери во время скрининга при рождении или TLFB, обзор медицинской документации при рождении, анализ волос матери, а также токсикологический анализ мочи матери и младенца. Из 198 матерей, включенных в данное исследование, 107 матерей были включены в группу PCE, а 91 — в контрольную группу. Из 107 матерей в группе PCE 54 матери как сообщили об употреблении, так и имели положительный биологический образец; 31 мать не сообщала об употреблении кокаина, но тест был положительным; 22 матери признали употребление, но не имели положительного биологического образца (данные TLFB о количестве употребления доступны только для 12 из них). Среднее количество дней в неделю, в течение которых употреблялся кокаин, составило 0,51 (SD = 1,24; диапазон 0–6,63). Хотя наш бинарный подход к группировке не отражает тяжесть употребления кокаина, он позволил нам учесть расхождения между самоотчетами и биологическими образцами, максимально используя имеющиеся данные PCE, что является нормой для многих исследований PCE (для обзора см. Eiden et al., 2023).

Потенциальные ковариаты

На основе предыдущей литературы, а также результатов текущей выборки (Авторы, Год), мы проверили модели, контролирующие другие виды пренатального воздействия психоактивных веществ, а также кумулятивные средовые и социодемографические риски в течение первого года жизни ребенка (см. Таблица 2). См. Дополнительные материалы для получения дополнительной информации о ковариатах.

Таблица 2. Список мер для контрольных переменных, протестированных в моделях

(Здесь должна быть представлена таблица со списком мер для контрольных переменных)

Аналитический план

Для изучения наших исследовательских целей мы использовали моделирование время-изменяющихся эффектов (TVEM; Lanza & LindenCarmichael, 2021). TVEM позволяет свободным функциям времени варьироваться как перехвату, так и регрессионным коэффициентам. Оценивая время-изменяющуюся связь между внутренними и внешними проблемами (EXTi = β0(t) + β1(t)INTi + ∈i), мы получаем значения перехвата (β0; средний уровень одной области проблем с течением времени, учитывающий проблемы в другой) и наклона (β1; функция регрессионного коэффициента для время-изменяющихся эффектов одной области проблем на другую, контролируя любые ковариаты). Во-вторых, мы провели время-изменяющую модерацию, чтобы проверить, различалась ли время-изменяющаяся ассоциация INT-EXT в зависимости от пола ребенка с течением времени (0 = женщина, 1 = мужчина). Аналогично стандартным практикам в регрессии, если взаимодействие было значимым в любой временной точке (95% доверительный интервал не включал ноль), мы проводили последующие TVEM для понимания ассоциации INT-EXT у мальчиков по сравнению с девочками (Lanza & LindenCarmichael, 2021). Для нашей исследовательской цели мы повторили тот же процесс, чтобы смоделировать PCE (0 = нет PCE; 1 = любое PCE) как модератор. Мы центрировали предикторы в каждой временной точке по среднему значению временной точки. Подготовку данных и описательный анализ мы провели с использованием программного обеспечения для предиктивной аналитики IBM SPSS Statistics (версии 28–29). Макрос %TVEM (Li et al., 2017) использовался для проведения всех TVEM в SAS 9.4 (SAS Institute, Cary, NC) с использованием оценки pspline (см. Дополнительные материалы для синтаксиса).

Атрибуция и пропущенные данные

Уровень доступности данных о поведенческих проблемах ребенка для аналитической выборки по 8 временным точкам варьировался от 82% до 86%. TVEM использует все доступные данные; наблюдения исключаются с использованием удаления по списку в случае отсутствия данных по исходу или предиктору/ковариату на уровне оценки (Lanza & LindenCarmichael, 2021). Таким образом, если ребенок пропускал одну оценку, TVEM все равно использовал бы все данные этого ребенка из других оценок (всего n = 1326 наблюдений). Используя многомерную логистическую регрессию, мы не обнаружили различий между участниками с полными, частично полными или отсутствующими данными. См. Дополнительные материалы для получения дополнительной информации.

Результаты

Описательная статистика

Таблица 1 предоставляет описательную статистику переменных исследования. Примечательно, что дети с PCE демонстрировали больше внутренних проблем в 54 месяца (t[161] = −2,33, p = 0,014), чем дети в группе без PCE. Текущие внешние и внутренние проблемы были положительно связаны в каждой временной точке (Таблица 3). Поведенческие проблемы в 18, 24, 30, 36, 42, 48 и 54 месяца в одной области были положительно связаны с последующими проблемами в другой области (то есть в 24, 30, 36, 42, 48, 54 и 60 месяцев). Внутренние и внешние проблемы были стабильны с течением времени (Таблица 3). Описательный анализ выявил значительно повышенные средние баллы к школьному возрасту, особенно для внутренних и сопутствующих проблем, при этом у некоторых детей наблюдались пограничные или клинические уровни INT-EXT (17,4% только для внутренних проблем и 14,6% для сопутствующих и внешних проблем по сравнению с <5% для того, что мы ожидали бы в случайной выборке; 10,2% только для внешних проблем).

Таблица 3. Нулевые корреляции между переменными исследования

(Здесь должна быть представлена таблица с нулевыми корреляциями)

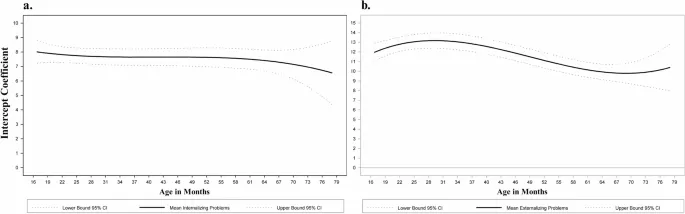

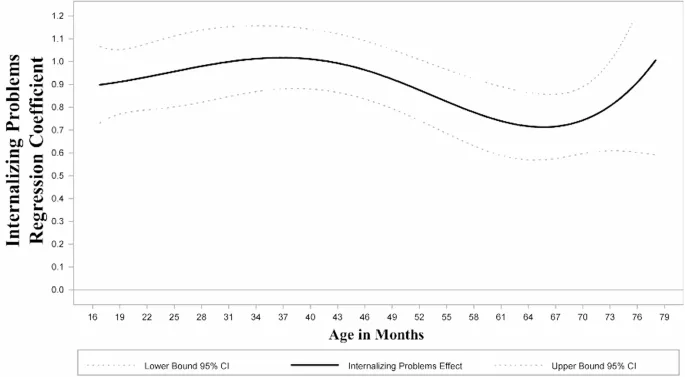

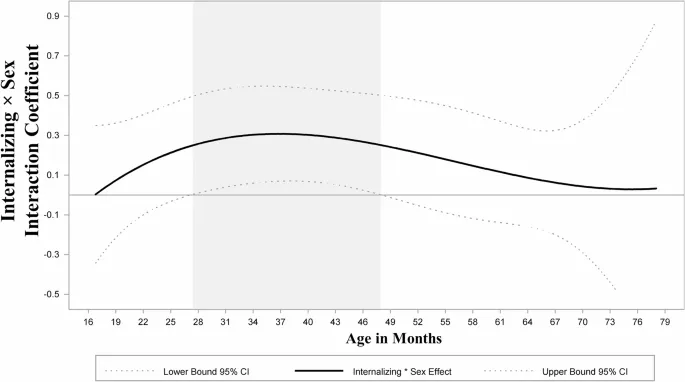

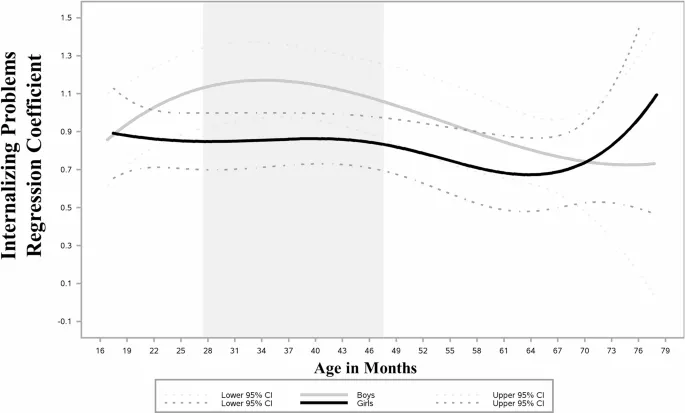

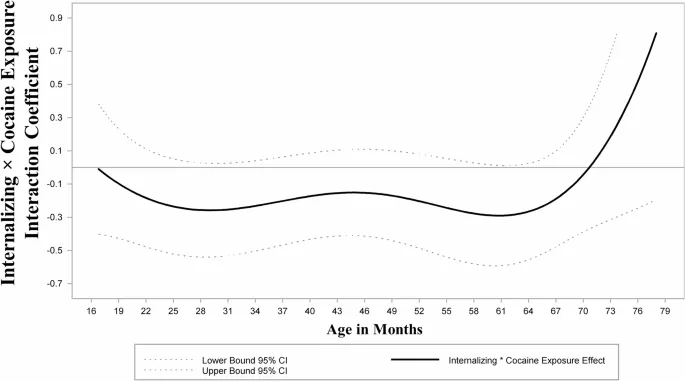

Анализы

Во-первых, мы рассмотрели модели, которые включали другие пренатальные психоактивные вещества, а также социодемографические и кумулятивные средовые риски в течение первого года жизни в качестве ковариат (Таблица 2). Поскольку их включение не повлияло на значимость, величину или направление ассоциации INT-EXT, ковариаты были исключены для парсимонии. Внутренние проблемы оставались относительно стабильными с возрастом ребенка, с немного уменьшающейся тенденцией. Средний уровень внешних проблем следовал нелинейной закономерности, с начальным увеличением с 28 месяцев, пиком в 30 месяцев и снижением к 60 месяцам, когда внешние проблемы стабилизировались. Поскольку средние уровни внутренних и внешних проблем следовали одним и тем же закономерностям изменений независимо от того, контролировали ли мы другие проблемы, мы отображаем средние уровни INT (Рис. 1а) и EXT с течением времени (Рис. 1б), контролируя средние уровни другой области. Внутренние проблемы были значимо и положительно связаны с внешними проблемами в раннем детстве (Рис. 2). Ассоциация INT-EXT колебалась с течением времени, увеличиваясь с 16 до 37 месяцев, когда она была самой сильной (b = 1,02, 95% ДИ [0,88, 1,16]), и постепенно снижаясь до 66 месяцев (b = 0,71, 95% ДИ [0,57, 0,86]), после чего она начала снова расти. Наконец, пол ребенка служил значимым модератором ассоциации INT-EXT (H2; Рис. 3). В частности, по сравнению с девочками, мальчики демонстрировали более сильный положительный эффект внутренних проблем на внешние проблемы в период от позднего раннего детства до дошкольного возраста (заштрихованная область; возраст 27–48 месяцев; Рис. 4). PCE не модерировало ассоциацию INT-EXT (Рис. 5).

Рис. 1. Время-изменяющиеся средние уровни (a) внутренних и (b) внешних проблем.

Примечание: Значимость средних уровней (сплошная линия) внутренних (a) и внешних (b) проблем с течением времени определяется путем изучения того, включает ли 95% доверительный интервал (пунктирная линия) 0. Внутренние проблемы оставались относительно стабильными, тогда как внешние проблемы следовали нелинейной закономерности с увеличением с 28–30 месяцев и стабильным снижением к 60 месяцам, когда они стабилизировались.

Рис. 2. Время-изменяющийся эффект внутренних проблем на текущие внешние проблемы.

Примечание: Значимость времени-изменяющегося регрессионного коэффициента INT-EXT (сплошная линия) определяется путем изучения того, включает ли 95% доверительный интервал (пунктирная линия) 0 в каждой возрастной точке. Внутренние проблемы были значимо и положительно связаны с внешними проблемами в раннем детстве. Ассоциация INT-EXT колебалась с течением времени, увеличиваясь с 16 до 37 месяцев, когда она была самой сильной, и постепенно снижаясь до 66 месяцев, когда она начала снова расти.

Рис. 3. Время-изменяющийся эффект взаимодействия внутренних проблем × пол на текущие внешние проблемы.

Примечание: Значимость времени-изменяющегося эффекта взаимодействия между внутренними проблемами и полом на внешние проблемы (сплошная линия) определяется путем изучения того, включает ли 95% доверительный интервал (пунктирная линия) 0 в каждой возрастной точке. Серая область представляет временной интервал, в течение которого 0 не входил в 95% доверительные интервалы, что указывает на значимое взаимодействие INT × пол. Простые эффекты наклона представлены на Рисунке 4.

Рис. 4. Время-изменяющийся эффект взаимодействия внутренних проблем для мальчиков (серый) против девочек (черный).

Примечание: У мальчиков наблюдался более сильный положительный эффект INT-EXT в период от позднего раннего детства до дошкольного возраста (заштрихованная область; возраст 27–48 месяцев).

Рис. 5. Время-изменяющийся эффект взаимодействия внутренних проблем × пренатальное воздействие кокаина на текущие внешние проблемы.

Примечание: Значимость времени-изменяющегося эффекта взаимодействия между внутренними проблемами и пренатальным воздействием кокаина на внешние проблемы (сплошная линия) определяется путем изучения того, включает ли 95% доверительный интервал (пунктирная линия) 0 в каждой возрастной точке. Не было значимого взаимодействия INT × пренатальное воздействие кокаина, на что указывает включение 0 в 95% доверительные интервалы во всех возрастах.

Обсуждение

Наши основные цели заключались в изучении время-изменяющихся колебаний в ассоциации INT-EXT и различий в этих ассоциациях в раннем детстве в зависимости от пола ребенка и PCE. В целом, результаты показали, что ассоциация внутренних проблем с текущими внешними проблемами увеличивалась от раннего детства до дошкольного возраста, достигала пика в позднем раннем детстве и снижалась до раннего школьного возраста, с незначительным ростом в раннем школьном возрасте. Кроме того, мы обнаружили половые различия: мальчики демонстрировали более сильный положительный эффект внутренних проблем на внешние проблемы в период от позднего раннего детства до дошкольного возраста по сравнению с девочками. Мы не обнаружили никаких различий во время-изменяющихся ассоциациях, связанных с воздействием кокаина во время беременности.

Время-изменяющиеся ассоциации между внутренними и внешними проблемами

В соответствии с предыдущими исследованиями, в среднем, внешние проблемы у детей достигали пика в позднем раннем детстве (Alink et al., 2006), тогда как внутренние проблемы оставались относительно стабильными с течением времени (Lavigne et al., 2001). Последнее наблюдение относительно пика в позднем раннем детстве может быть особенно важным. Если внутренние проблемы оказывают большее влияние на внешние проблемы в этот период развития, это может частично объяснить увеличение внешних проблем в раннем детстве. Кроме того, это наблюдение может подтверждать гипотезу «отреагирования» для ко-развития (Carlson & Cantwell, 1980; Glaser, 1967). С возрастающими требованиями окружающей среды и потребностью в независимости, дети раннего возраста могут испытывать повышенный дистресс (Colson & Dworkin, 1997). Поскольку они испытывают трудности с выражением внутреннего дистресса из-за ограниченного словарного запаса и развивающейся когнитивной функции (Bjorklund, 2022), они могут становиться более агрессивными и вызывающими. Возможно, что раннее увеличение внешних проблем, наблюдаемое в литературе, обусловлено не чисто внешними проблемами, а динамическим ко-развитием между двумя областями проблем. Таким образом, воздействие на внутренние проблемы на более ранних стадиях развития, когда они могут быть наиболее сильно связаны с внешними проблемами, может быть путем для раннего предотвращения и вмешательства для детей, подверженных риску развития хронически высоких сопутствующих проблем. Текущие результаты подчеркивают важность дальнейшего изучения тонкого взаимодействия между внутренними и внешними проблемами на этих стадиях развития, поскольку большая часть поддержки гипотезы «отреагирования» была предоставлена путем тестирования последовательных направленных эффектов в среднем детстве и подростковом возрасте (Beyers & Loeber, 2003; Chen & SimonsMorton, 2009).

Тем не менее, вполне возможно, что время-изменяющаяся ассоциация между внутренними и текущими внешними проблемами возникает не из-за направленного эффекта в данный момент, а из-за недифференцированной психопатологии и общей предрасположенности к обоим. Это соответствует концепции общего p-фактора (Lahey et al., 2012), предполагающего общие этиологические влияния, которые могут быть не полностью учтены. Однако, основываясь на предыдущей литературе, мы ожидали бы, что ассоциация будет либо увеличиваться, либо оставаться стабильной с течением времени (Murray et al., 2016). Наши результаты не следовали этой закономерности в раннем детстве, вместо этого демонстрируя преимущественно нелинейную закономерность. Возможно, характеристики выборки или конкретные возрастные этапы повлияли на наши результаты, поскольку предыдущие исследования в основном изучали эти изменения в более позднем возрасте (Murray et al., 2016). Например, по сравнению с выборками с низким уровнем риска (Bongers et al., 2003; Gilliom & Shaw, 2004), большая доля средних баллов по поведенческим проблемам была повышена к школьному возрасту, особенно для внутренних и сопутствующих проблем, при этом у некоторых детей наблюдались пограничные или клинические уровни INT-EXT. Хотя это описательные данные, а не статистические сравнения, они контекстуализируют результаты, указывая на в целом более высокие уровни внутренних и сопутствующих проблем у детей в текущей выборке в раннем школьном возрасте, время, когда наблюдается нормативное снижение внешних проблем и в целом низкий или средний уровень внутренних проблем (Alink et al., 2006; Lavigne et al., 2001). Наконец, поскольку TVEM предоставляет регрессионный коэффициент, а не показатели общей дисперсии, будущие исследования могли бы также изучить, как фактические показатели p-фактора, а не ассоциации INT-EXT, варьируются с течением времени.

Половые различия во время-изменяющихся ассоциациях

Мы обнаружили, что ассоциация между внутренними и внешними проблемами была сильнее у мальчиков, чем у девочек, в период от позднего раннего детства до дошкольного возраста (27–48 месяцев). Хотя процессы гендерной социализации, вероятно, повлияли на эту ассоциацию, сложно отделить биологические эффекты от эффектов аккультурации/гендерной социализации, поскольку мы не измеряли эти конструкты напрямую (Brody, 2000; Chaplin & Aldao, 2013; Endendijk et al., 2018). Теории гендерной социализации предполагают, что детей социализируют выражать свой дистресс и эмоции в гендерно-конформной манере, основанной на их поле при рождении, а гендерно-неконформное поведение может привести к более негативным реакциям окружающей среды (Endendijk et al., 2018; Ostrov & Godleski, 2010). Кроме того, Лёбер и Кинан (1994) предположили, что при наличии проблем в области, менее распространенной для одного из полов (например, внутренние проблемы у мальчиков), эффект на другую область сильнее, чем при наличии проблем в области с более высокой распространенностью (например, внешние проблемы у мальчиков). Наши результаты могут частично подтверждать эту гипотезу, с существенной ассоциацией между внутренними и текущими внешними проблемами у мальчиков (Moffitt et al., 2001). Однако, подобно большинству исследований «гендерного парадокса», вышеупомянутые исследования проводились в среднем детстве и подростковом возрасте (например, Wiesner & Kim, 2006). Наши результаты заполняют пробел в отношении этих ко-развивающихся различий в раннем детстве, особенно в выборке повышенного риска. Будущие исследования могли бы изучить конкретные механизмы, оценивая меры гендерной социализации, чтобы лучше объяснить обнаруженные нами половые различия.

Другим потенциальным объяснением, выходящим за рамки текущего исследования, является роль пренатальных влияний, различающихся в зависимости от пола ребенка. В частности, исследователи часто наблюдают половые различия в эффектах пренатального воздействия. Например, PCE было связано с повышенными внешними проблемами у мальчиков по сравнению с девочками (например, DelaneyBlack et al., 2004), в то время как в других исследованиях PCE было связано с повышенными поведенческими проблемами только у девочек (Finger et al., 2022; Minnes et al., 2010). Возможно, что ассоциации между внутренними и внешними проблемами могут различаться в зависимости от PCE и пола ребенка. Однако наши результаты не изменились, когда PCE было включено в модель, изучающую различия по полу. Поскольку у нас не было достаточного размера выборки для изучения трехстороннего взаимодействия между PCE, полом и возрастом ребенка, будущие исследования с большими выборками необходимы для изучения этих сложных ассоциаций.

Половые различия во время-изменяющихся ассоциациях пренатального воздействия кокаина (PCE)

Насколько нам известно, это первое исследование, изучающее время-изменяющиеся ассоциации между внутренними и внешними проблемами в зависимости от PCE. Мы не обнаружили, что PCE модерирует ассоциацию между INT и EXT. Поскольку это было в основном исследовательская цель, у нас не было априорных гипотез относительно этой взаимосвязи. Однако существует богатая литература о влиянии PCE на внешние проблемы (Bendersky et al., 2006; Minnes et al., 2010; Richardson et al., 2011) и эмоциональную, когнитивную и биологическую дезрегуляцию (Ackerman et al., 2010; Eiden et al., 2014; Schuetze et al., 2020). Таким образом, можно было ожидать, что на ранних стадиях, когда дети все еще развивают когнитивные функции и саморегуляцию, они будут чаще проявлять свой внутренний дистресс как внешние проблемы (согласно гипотезе «отреагирования»). Однако мы не обнаружили различий в ассоциациях INT-EXT в зависимости от группы PCE.

Другое объяснение заключается в том, что прошлые доказательства, показывающие связь между PCE и EXT, связаны с тем, что PCE является лишь предиктором чистых внешних проблем, а не их ко-оккуренции с INT. В этом сценарии мы можем ожидать обнаружить кросс-лагированные взаимосвязи, соответствующие объяснению неудачи через накопление опыта академических и социальных трудностей. Для изучения таких взаимосвязей мы рассмотрели лагирование внутренних и внешних проблем. Однако существуют два основных методологических соображения. Во-первых, хотя мы пытались оценивать все семьи с интервалом в 6 месяцев, существовали отклонения от точного возраста ребенка в каждой точке оценки. Следовательно, даже если ребенок пройдет все оценки, временной интервал между точками будет несколько варьироваться при использовании точного возраста, что затрудняет интерпретацию текущей ассоциации. Во-вторых, даже если мы продолжим с лагированием времени, мы столкнемся с дополнительными проблемами из-за высокого процента пропущенных данных из-за процедуры удаления по списку на уровне оценки. В частности, при лаге в одну временную точку исходный результат Y каждого ребенка теперь будет зависеть от наличия X в предыдущей временной точке (например, внешние проблемы ребенка в 24 месяца будут включены в модель только в том случае, если у ребенка был отчет о внутренних проблемах в 18 месяцев). Основываясь на этих методологических ограничениях, мы решили сохранить непрерывный возраст. Будущие исследования могли бы изучить кросс-лагированные ассоциации в зависимости от PCE и других веществ, используя более традиционные модели, такие как модель панельного анализа с кросс-лагированными случайными эффектами.

Наконец, помимо внутриутробного стресса, вызванного воздействием таких веществ, как кокаин, PCE может служить маркером повышенных средовых рисков, таких как более суровое родительское поведение, воздействие насилия, продолжающееся воздействие психоактивных веществ, низкое психологическое функционирование опекунов и нестабильность в домашней среде (Eiden et al., 2014; Seay et al., 2023), все из которых являются предикторами более высокого уровня поведенческих проблем (например, Perry et al., 2021). Хотя мы протестировали модели, включающие многие из этих ковариат, они не изменили значимость, величину или направление ассоциации INT-EXT и были исключены для парсимонии. Будущие исследования могли бы изучить их как модераторов пренатального риска, используя большие выборки и альтернативные аналитические подходы.

Сильные стороны и ограничения

Мы признаем, что наше исследование имело несколько ограничений. Во-первых, оценка внутренних и внешних проблем основывалась только на отчетах опекунов. Гипотеза «депрессия-искажение» свидетельствует о том, что опекуны, испытывающие высокий уровень депрессии и других психопатологий, могут предоставлять искаженные отчеты о поведении ребенка (Richters & Pellegrini, 1989). Хотя мы обнаружили идентичные закономерности во время-изменяющихся эффектах при включении составных мер, которые включали психологическое функционирование опекунов в качестве ковариаты, будущие исследования могли бы выиграть от использования отчетов от других опекунов и учителей. Однако важно признать, что многие опекуны в текущей выборке были одинокими родителями, и не все дети могли посещать детский сад до поступления в государственную школу; таким образом, это может быть сложнее в выборках высокого риска.

Во-вторых, выборка в основном включала чернокожих семей с низким социально-экономическим статусом, которые испытывали более высокий уровень пренатальных и контекстуальных рисков; таким образом, обобщаемость результатов ограничена этой популяцией. Будущие исследования могли бы изучить, различаются ли эти взаимосвязи у детей из разнообразных семей, которые не являются биологически уязвимыми к пренатальному употреблению психоактивных веществ.

В-третьих, хотя мы смогли протестировать эффект PCE, мы использовали дихотомический индикатор любого PCE или отсутствия PCE. Мы сделали этот выбор, чтобы использовать как биологические, так и самоотчетные меры, а также нашу концептуализацию роли PCE как маркера других сопутствующих средовых рисков и полинаркомании. Однако предыдущая литература указывала на смешанные результаты относительно влияния PCE на поведенческие проблемы в раннем возрасте при использовании категориальных или непрерывных мер PCE (Eiden et al., 2014; Lin et al., 2018). Таким образом, будущие исследования могли бы изучить, существует ли дозозависимый эффект на протяжении развития.

В-четвертых, некоторые исследователи утверждают, что поведенческие проблемы могут быть недифференцированными в раннем детстве (Oland & Shaw, 2005; Willner et al., 2016), что затрудняет раздельное измерение внутренних и внешних проблем. Хотя механизм недифференцированного дистресса не был широко протестирован, более новые аналитические подходы, такие как анализ латентных переходов, предлагают возможности для изучения того, переходят ли группы маленьких детей с сопутствующими проблемами в более выраженные фенотипы. Однако, хотя некоторые дети могут переходить от сопутствующих проблем к более выраженным проявлениям (т.е. дифференциация), исследования также показали, что сопутствующие и чистые профили имеют тенденцию оставаться относительно стабильными с течением времени (например, Isdahl-Troye et al., 2022), подтверждая идею о том, что это отдельные домены. Кроме того, внутренние и внешние домены CBCL продемонстрировали высокую надежность и валидность у детей, в том числе в возрасте 0–5 лет (Halle & DarlingChurchill, 2016). В связи с этим вопросом некоторые исследования выявили некоторую предвзятость в шкалах внутренних и внешних проблем в зависимости от возраста ребенка (Zheng et al., 2024), в то время как другие продемонстрировали продольную инвариантность измерений в раннем детстве (Colder et al., 2002). Хотя вопрос о продольной инвариантности измерений обычно используется в моделях латентных переменных, и TVEM не позволяет проводить такую оценку инвариантности, в будущей работе следует провести дальнейшее тестирование этих мер в раннем детстве, чтобы убедиться, что наши время-изменяющиеся эффекты не связаны частично с измерением с течением времени.

Наконец, хотя изучение внутренних и внешних проблем позволяет нам исследовать нюансы в этих сложных динамических взаимосвязях по сравнению с их изучением по отдельности или как общего балла, эти два широкомасштабных конструкта остаются гетерогенными. Будущие исследования могли бы изучить эти динамические взаимосвязи, используя конкретные подшкалы внутренних проблем (например, эмоционально реактивные, тревожные/депрессивные, замкнутые) и внешних проблем (например, проблемы с вниманием и агрессией; Achenbach & Rescorla, 2000). Будущие исследования также могли бы включить индивидуальные характеристики ребенка, которые могут сильнее влиять на одну или обе области в чувствительные возрастные периоды.

Несмотря на эти ограничения, наша статья имеет ряд сильных сторон, таких как ее продольный проспективный дизайн с частыми измерениями INT-EXT в раннем детстве, выборка, состоящая из недостаточно представленных семей, испытывающих высокий уровень пренатальных и постнатальных неблагоприятных условий, и высокие показатели удержания в течение времени. Использование мультимодальной оценки PCE, включая хорошо валидированные и интенсивные методы самоотчета на основе календаря, биомаркеры и обзоры медицинской документации, было дополнительным преимуществом. Кроме того, наш аналитический подход позволил нам изучить не только различия в характере ассоциации между внутренними и внешними проблемами с течением времени, но и то, как эта взаимосвязь может различаться в зависимости от пола ребенка и PCE. Этот метод устраняет некоторые ограничения, присущие традиционным подходам (Burt & Roisman, 2010; Fanti & Henrich, 2010; Gilliom & Shaw, 2004) путем непараметрической оценки эффектов и обнаружения тонких изменений в величине и направлении ассоциаций.

Заключение

Определение чувствительных периодов, когда взаимосвязи между внутренними и внешними проблемами наиболее выражены, позволяет проводить целенаправленные вмешательства. С растущими доказательствами динамического взаимодействия между внутренними и внешними проблемами, мы вносим вклад в литературу, используя TVEM для изучения нюансов изменений в величине и направлении ассоциаций INT-EXT. Наши результаты соответствуют гипотезе «отреагирования» о ко-развитии в раннем детстве и могут служить потенциальным объяснением наблюдаемого увеличения внешних проблем на этой стадии развития, особенно у мальчиков. Хотя мы не обнаружили значимых ассоциаций по статусу PCE, это было первое исследование, изучающее колеблющиеся ко-развивающиеся ассоциации INT-EXT в зависимости от PCE. Будущие исследования должны продолжать изучать этиологические факторы, связанные с индивидуальными различиями во время-изменяющихся ассоциациях INT-EXT, и важные защитные факторы, чтобы их можно было индивидуально нацеливать в программах профилактики, во время критических периодов ко-развивающейся динамики, когда одна поведенческая проблема (INT) может оказывать большее влияние на другую (EXT).