Интересное сегодня

Прощение как антидот мести: Новые исследования объясняют, ка...

Некоторые люди, кажется, находятся в вечном туре мести. Их обидели в том, что большинство людей сочл...

Польза взаимодействия с животными для детей с расстройством ...

Введение Расстройство аутистического спектра (РАС) является гетерогенным состоянием, характеризующим...

Терминальная анорексия: этические и клинические аспекты уход...

Введение Введение термина «терминальная нервная анорексия» (terminal anorexia nervosa) Гаудиани и со...

Эффективность реформер-пилатеса при хронической боли: исслед...

Введение Мышечно-скелетные нарушения представляют собой глобальную проблему здравоохранения, вызываю...

Инструмент для расчета эстетических свойств изображений

Введение Многие современные модели эстетического опыта выдвигают гипотезу о том, что эстетические су...

Польза физической активности по выходным для снижения тревож...

Введение Недавние исследования, опубликованные в BMC Psychiatry, показывают, что занятия спортом тол...

Младенцы ожидают минимизации общей стоимости совместных действий

Данное исследование утверждает, что человеческие младенцы решают задачи по оптимизации, распознаванию и интерпретации совместных действий, оценивая их коллективную эффективность. Эта гипотеза была проверена с помощью исследования продолжительности фиксации взгляда. В исследовании приняли участие 32 младенца в возрасте 14 месяцев. Младенцев знакомили с агентами, выполняющими совместное действие в компьютерных анимациях. В тестовой фазе измерялось время, в течение которого младенцы смотрели на экраны, пока агенты действовали с различными параметрами эффективности. В критическом условии действия агентов были индивидуально эффективными, но их комбинация оказалась либо коллективно эффективной, либо неэффективной. Младенцы смотрели дольше на тестовые события, которые нарушали ожидания коллективной эффективности (p = 0.006, d = 0.79). Таким образом, довербальные младенцы применяют ожидания коллективной эффективности к действиям, включающим несколько агентов.

Аннотация

В данной работе утверждается, что человеческие младенцы решают задачи по оптимизации, распознаванию и интерпретации совместных действий, оценивая их коллективную эффективность. Эта гипотеза была проверена с помощью исследования продолжительности фиксации взгляда. В исследовании приняли участие 32 младенца в возрасте 14 месяцев. Младенцев знакомили с агентами, выполняющими совместное действие в компьютерных анимациях. В тестовой фазе измерялось время, в течение которого младенцы смотрели на экраны, пока агенты действовали с различными параметрами эффективности. В критическом условии действия агентов были индивидуально эффективными, но их комбинация оказалась либо коллективно эффективной, либо неэффективной. Младенцы смотрели дольше на тестовые события, которые нарушали ожидания коллективной эффективности (p = 0.006, d = 0.79). Таким образом, довербальные младенцы применяют ожидания коллективной эффективности к действиям, включающим несколько агентов.

Введение

Люди уникальны в той степени, в которой они сознательно сотрудничают, то есть действуют вместе для достижения общих целей. По сути, если бы люди не могли эффективно действовать сообща, сотрудничество приносило бы мало пользы. Более того, поскольку сотрудничество является неотъемлемой частью человеческой жизни, способность предсказывать и интерпретировать разворачивающееся поведение других людей в процессе сотрудничества имеет решающее значение. В этой статье мы описываем один когнитивный механизм, который позволяет людям планировать, предсказывать и интерпретировать совместные действия: способность вычислять коллективную эффективность. Предыдущие исследования показали, что с младенчества люди ожидают, что агенты будут эффективными, то есть будут минимизировать затраты на свои индивидуальные действия. Здесь мы сообщаем об исследовании, которое изучало, обобщаются ли ожидания младенцев относительно эффективности на коллективные действия. На протяжении всей этой статьи мы предполагаем, что совместное действие является коллективно эффективным, если оно достигает намеченного эффекта при минимизации совокупных затрат для каждого из индивидуальных участников сотрудничества.

Роль вычислений коллективной эффективности

Вычисления коллективной эффективности, вероятно, играют центральную роль в интерпретации сотрудничества. Можно сделать вывод, что два человека сотрудничают не только тогда, когда они взяли на себя обязательства, устно или невербально, достичь цели вместе, но и на основе наблюдения за их действиями. Например, наблюдая за пожарными, формирующими человеческую цепь, где отдельные люди передают друг другу ведра для тушения пожара, отношения между их действиями показывают, что они стремятся достичь общей цели вместе.

Традиционные подходы и их ограничения

Согласно общепринятому мнению, совместное поведение можно идентифицировать путем распознавания фиксированных пространственно-временных отношений между индивидуальными действиями, таких как синхронность, обусловленная реактивность или сходство. Однако эти признаки присутствуют не всегда, и их недостаточно для интерпретации совместных действий. Например, сходство между поведением двух людей редко является подходящим признаком для идентификации случаев сотрудничества, и во многих случаях совместные действия требуют, чтобы партнеры действовали совершенно по-разному. Кроме того, два конкурирующих (например, дерущихся) человека могут действовать синхронно и реагировать друг на друга, даже если они, безусловно, не сотрудничают. И, возможно, самое главное, использование фиксированных пространственно-временных признаков для обнаружения случаев сотрудничества не позволяет выявить общие цели. Даже если наблюдатель обнаруживает, используя простые пространственно-временные признаки, что два человека сотрудничают, он все равно не будет знать, какую общую цель пытаются достичь люди, или как они могут попытаться ее достичь.

Предлагаемый подход: оценка коллективной эффективности

Мы предлагаем, что распознавание и интерпретация совместных действий могут быть достигнуты путем оценки коллективной эффективности. Согласно этой точке зрения, представление о совместных действиях строится на механизмах, которые задействуются для интерпретации индивидуальных действий. Предсказание и интерпретация индивидуальных действий могут быть достигнуты путем предположения, что агенты рациональны — то есть они стремятся максимизировать выгоды при минимизации затрат на свои действия. Эти ожидания рациональности направляют представление людей об индивидуальных действиях и целях с младенчества.

Применение рациональности к коллективным действиям

Ожидания рациональности также могут быть использованы для оценки совместных действий. Распознавание и интерпретация совместного поведения могут быть достигнуты путем предположения, что участники сотрудничества склонны быть коллективно эффективными, то есть минимизировать коллективные затраты, вложенные для достижения определенной цели. Коллективные затраты могут быть вычислены путем агрегирования затрат каждого из индивидуальных участников сотрудничества. Это понятие коллективной эффективности применимо ко всем видам сотрудничества, включая последовательные, где участники не действуют одновременно (например, когда A и B сотрудничают для перемещения объектов, так что A сначала передает объекты B, прежде чем B поместит объекты в их окончательное положение).

Действительно, совместные действия часто бывают коллективно эффективными, так что каждое индивидуальное действие снижает коллективные затраты на сотрудничество. Например, взрослые, похоже, учитывают затраты на действия своих партнеров, когда держат дверь для кого-то, или когда передают предмет кому-то, чтобы поместить его в определенное место. Люди также передают объекты коллективно эффективным образом, выбирая пути, которые минимизируют совокупные затраты на передвижение для пары.

В отличие от опоры на пространственно-временные признаки, предположение о коллективной эффективности совместных действий может быть использовано для оценки гипотез об общих целях путем инвертирования вычислений, которые планируют коллективно эффективные действия. Ожидание коллективной эффективности также может поддерживать предсказания действий (предполагая, что при заданном наборе ограничений агенты стремятся достичь своей общей цели коллективно эффективным образом). Короче говоря, мы предлагаем, что, применяя ожидание эффективности на коллективном уровне, можно распознавать, предсказывать и интерпретировать совместные действия.

Исследование младенцев

В этом исследовании мы проверили, ожидают ли младенцы, что агенты будут минимизировать коллективные затраты на сотрудничество. Этот проект основан на способности младенцев определять цели индивидуальных действий и сотрудничества. Чтобы уточнить: наша цель не состояла в том, чтобы оценить, могут ли младенцы кодировать общие цели — этот вопрос уже успешно рассматривался в нескольких исследованиях. Скорее, мы оценили, применяют ли младенцы ожидания эффективности к совместному взаимодействию между несколькими агентами.

Методология: парадигма нарушения ожиданий

Мы использовали парадигму нарушения ожиданий — метод, основанный на склонности младенцев дольше смотреть на события, которые они находят неожиданными или трудными для обработки. В нашем исследовании в качестве агентов использовались самодвижущиеся геометрические фигуры — как и в предыдущих работах. Упрощенные стимулы отличаются от повседневного опыта младенцев, однако они имеют ключевые преимущества. Естественные стимулы содержат избыточную информацию, которая может отвлечь внимание младенцев или создать экспериментальные помехи. Напротив, при правильном построении упрощенные стимулы могут точно выявить специфические когнитивные механизмы, которые они предназначены для тестирования. Является ли плодотворное использование упрощенных стимулов в исследованиях младенцев обусловлено тем, что они создают иллюзии у младенцев (то есть младенцы думают, что видят настоящих агентов, действующих перед ними) или тем, что они интерпретируются как представления вымышленных событий на экране, является дальнейшим вопросом, который, однако, ортогонален вопросу, решаемому данным исследованием.

Процедура эксперимента

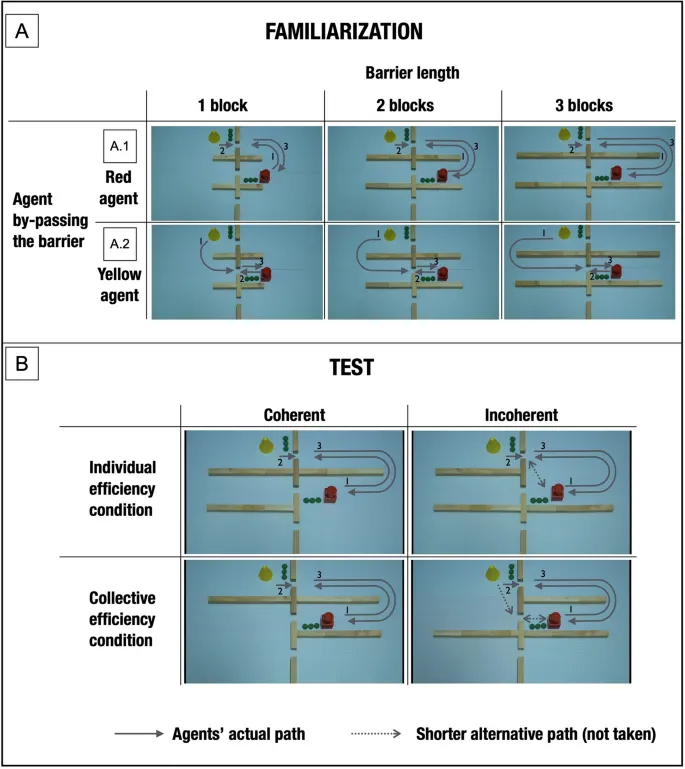

Во время ознакомления участники наблюдали за двумя агентами, выполняющими последовательное совместное действие. Агенты передавали мяч из одного места в другое (видео S1, S2). Это сотрудничество состояло из двух индивидуальных действий. Сначала один агент подбирал мяч и толкал его через проем в стене. Затем второй агент подбирал мяч и толкал его к конечному местоположению (рис. 1А). Таким образом, наши стимулы изображали действия, имеющие аналоги вне лаборатории. Многие случаи сотрудничества, встречающиеся в повседневной жизни, включают двух агентов, перемещающих объекты из одного места в другое — например, люди, формирующие человеческую цепь, или передающие предметы друг другу. Для выполнения своих действий агенты в наших стимулах должны были обойти одно из четырех препятствий, длина которых варьировалась в фильмах ознакомления (от 1 до 3 одинаковых блоков). Каждый из двух агентов обходил препятствие в половине фильмов ознакомления (рис. 1 А.1–2).

Тестовая фаза и манипуляции эффективностью

В тестовой фазе младенцы видели, как агенты достигают одной и той же цели, действуя эффективно (согласованное тестовое событие) или неэффективно (несогласованные тестовые события). Мы манипулировали между условиями, нарушались ли ожидания эффективности на индивидуальном или коллективном уровне. Для манипулирования относительной эффективностью действий мы операционализировали индивидуальные затраты как длину пути, пройденного каждым индивидуальным агентом. Соответственно, мы операционализировали коллективные затраты как сумму длин путей, пройденных всеми индивидуальными участниками совместного действия.

В несогласованном тесте индивидуальной эффективности один из агентов совершил ненужный крюк, чтобы достичь проема, через который передавался мяч (рис. 1B, первая строка, второй столбец, видео S3). В согласованном тесте индивидуальной эффективности крюк агента был необходим для обхода препятствия и достижения проема, через который передавался мяч (рис. 1B, первая строка, первый столбец, видео S4).

В несогласованном тесте коллективной эффективности действия агентов были индивидуально эффективными в отношении их собственных подцелей, когда действия двух агентов рассматривались отдельно (рис. 1B, вторая строка, второй столбец, видео S5). Один из агентов совершил крюк, который был необходим для обхода препятствия и достижения проема, через который передавался мяч. Другой агент использовал кратчайший доступный маршрут для передачи мяча. Однако комбинация этих индивидуально эффективных действий была субоптимальной в отношении общей цели, поскольку существовал альтернативный маршрут с меньшей общей длиной пути. В согласованном тесте коллективной эффективности не было доступного альтернативного маршрута, который сделал бы общую длину пути агентов меньше (рис. 1B, вторая строка, первый столбец, видео S6).

В конце каждого тестового фильма изображение застывало с момента завершения действий агентами. Мы измеряли время фиксации взгляда от этого момента до тех пор, пока младенец не отводил взгляд на 2 секунды или дольше, или после истечения 30 секунд, по истечении которых тестовый прогон заканчивался.

Гипотезы исследования

Условие индивидуальной эффективности служило для проверки наших стимулов и процедуры анализа данных. Предыдущие исследования показали, что младенцы смотрят дольше, когда их ожидания индивидуальной эффективности нарушаются, например, когда агенты выбирают ненужно длинный путь, а не кратчайший доступный маршрут для достижения своей цели. Таким образом, мы предположили, что в условии индивидуальной эффективности младенцы будут смотреть дольше на несогласованный, чем на согласованный тест. Аналогично, для условия коллективной эффективности мы предположили, что если младенцы обнаружат нарушения коллективной эффективности, они будут смотреть дольше на несогласованный, чем на согласованный тест.

Выбор возрастной группы

Мы протестировали 14-месячных младенцев, поскольку к этому возрасту способность младенцев определять совместные цели и сложные индивидуальные действия, состоящие из нескольких этапов, хорошо установлена. В дополнительном исследовании мы также протестировали способность более младших младенцев оценивать коллективную эффективность совместных действий, но результаты были неубедительными (см. Дополнительные материалы).

Результаты

Первоначальный анализ подтвердил, что условие (индивидуальная vs. коллективная эффективность) не оказало влияния на время фиксации взгляда на ознакомительных видео (M = 61.31; SD = 4.15 против M = 60.09; SD = 5.82, t (30) = 0.74, p = 0.465; независимый t-тест). Этот первый анализ был проведен по просьбе анонимного рецензента. Дальнейшие анализы, приведенные ниже, были сосредоточены на фиксации взгляда на тестовых событиях, и все они были запланированы.

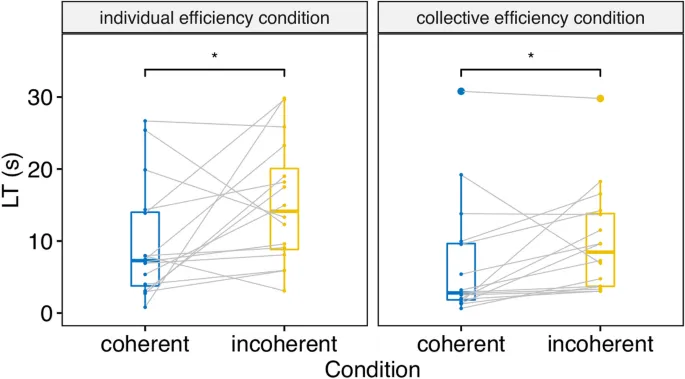

Мы провели смешанный дисперсионный анализ (ANOVA) времени фиксации взгляда на тестовых событиях с фактором «Согласованность теста» (согласованный vs. несогласованный тест) как внутригрупповым фактором, и с факторами «Порядок тестовых прогонов» (согласованный vs. несогласованный тест первыми) и «Условие» (индивидуальная эффективность vs. коллективная эффективность) как межгрупповыми факторами. Этот ANOVA выявил основное влияние фактора «Условие» (F (1, 24.13) = 4.78, p = 0.039), указывающее на то, что время фиксации взгляда на тестовых событиях было дольше в условии индивидуальной эффективности, чем в условии коллективной эффективности. ANOVA также выявил основное влияние фактора «Согласованность теста» (F (1, 23.68) = 18.11, p < 0.001), указывающее на то, что 14-месячные младенцы смотрели дольше на несогласованные тестовые события, чем на согласованные. Более того, мы обнаружили двустороннее взаимодействие между «Порядком тестовых прогонов» и «Согласованностью теста» (F (1, 23.68) = 8.49, p = 0.008), показывающее, что тенденция 14-месячных младенцев дольше смотреть на несогласованные тестовые прогоны была сильнее, когда несогласованные тестовые прогоны предъявлялись первыми. Это взаимодействие было обусловлено тем, что время фиксации взгляда имело тенденцию быть больше в первом, чем во втором тестовом прогоне — эффект, который не является беспрецедентным в исследованиях младенцев.

Плановые сравнения подтвердили, что время фиксации взгляда младенцев было дольше для несогласованных тестовых событий, чем для согласованных, как в условиях индивидуальной, так и коллективной эффективности (см. Рис. 2 и Таблицу 1).

Обсуждение

Мы обнаружили, что младенцы оценивают коллективную эффективность сотрудничества и используют эту способность для формирования ожиданий относительно того, как агенты выполняют совместные действия. В нашем исследовании младенцы различали согласованные и несогласованные тестовые события в условии коллективной эффективности. Они делали это не потому, что ожидали, что один из индивидуальных агентов минимизирует свои собственные индивидуальные усилия или усилия другого агента. Скорее, чтобы успешно выполнить задачу, младенцам потребовалось выполнить вычисления, которые учитывали длины путей обоих агентов. Если бы младенцы рассматривали действия агентов отдельно, они бы не показали наблюдаемые нами паттерны фиксации взгляда, поскольку два агента выполняли идентичные и индивидуально эффективные действия в согласованном и несогласованном тестах условия коллективной эффективности (см. Рис. 1B). Только если они рассматривали действие первого агента в отношении действия, которое второй агент был вынужден выполнить в качестве его следствия, младенцы могли понять, что эта последовательность действий была субоптимальной в данной ситуации.

Возможные объяснения ожиданий коллективной эффективности

Несколько объяснений могут пролить свет на ожидания 14-месячных младенцев в отношении коллективной эффективности. На наш взгляд, наиболее правдоподобным объяснением является то, что младенцы оценивают эффективность совместного действия, обрабатывая его как сложное действие, состоящее из подчастей, достигаемых физически различными эффекторами (хотя стоит отметить, что совместные действия взрослых также, как правило, коллективно эффективны, когда их нельзя разделить на компоненты таким образом). Этот взгляд согласуется с теориями командного рассуждения и моделями совместных усилий и предполагает, что младенцы выполняют вычисления эффективности на агрегированных затратах действий двух агентов. Наши данные не позволяют определить, происходит ли чувствительность младенцев к коллективной эффективности сотрудничества от более сложных форм рекурсивного рассуждения, включающих представления об умозаключениях каждого агента относительно стратегий, затрат и выгод их партнеров. Таким образом, уровень стратегического рассуждения, который младенцы приписывали бы агентам, участвующим в совместных действиях, и предполагают ли младенцы, что агенты учитывают усилия своих партнеров, еще предстоит выяснить в будущих исследованиях. Аналогично, наши данные не проясняют, будут ли младенцы ожидать, что агенты будут действовать коллективно эффективным образом даже при отсутствии предыдущих доказательств сотрудничества, или прекратят ли они проявлять это ожидание, когда два агента кажутся конкурирующими, а не сотрудничающими. Таким образом, будущие исследования могли бы изучить факторы, которые вызывают или ограничивают ожидания младенцев в отношении коллективной эффективности.

Тем не менее, наши данные предполагают, что 14-месячные младенцы применяют ожидания эффективности к действиям, включающим несколько различных агентов, тем самым показывая, что предположения о коллективной эффективности развиваются рано. Мы подозреваем, что младенцы используют перекрывающиеся — если не идентичные — механизмы для оценки эффективности сотрудничества, включающего несколько различных агентов, и для оценки эффективности сложных индивидуальных действий, состоящих из подчастей. Другими словами, наши результаты предполагают, что люди могут обрабатывать совместное поведение, распространяя свою способность рассуждать об эффективности индивидуальных действий на группы агентов.

Влияние на понимание целей и аффилиации

Следует отметить, что в нашей системе ожидания рациональности используются для оценки гипотез о целях, а не для их генерации. Таким образом, наши данные мало говорят о том, как младенцы формируют гипотезу о том, что агенты могут сотрудничать для достижения общей цели. Однако наши данные предполагают, что, как только младенцы формируют гипотезу о сотрудничестве агентов для достижения конкретной общей цели, они могут использовать вычисления коллективной эффективности для формирования ожиданий относительно действий агентов. Сравнивая эти ожидания с фактическим поведением агентов, младенцы могут подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что агенты сотрудничают для достижения предполагаемой общей цели.

Было высказано мнение, что младенцы могут выявлять отношения аффилиации, оценивая, включают ли агенты функцию полезности социального партнера в свою собственную функцию полезности. Наши результаты предоставляют косвенную поддержку этой гипотезе, показывая, что ко второму году жизни младенцы могут определять, учитывают ли сотрудничающие агенты затраты своих партнеров. Является ли, в дополнение к этому, младенцы ожидают, что агенты, которые минимизируют коллективные затраты своих совместных действий, связаны друг с другом, является важным вопросом для будущих исследований.

Будущие направления исследований

Наши фильмы в условии коллективной эффективности демонстрировали действия, которые всегда были индивидуально эффективными, в то время как их комбинация была оптимальной или субоптимальной на коллективном уровне. Таким образом, наши результаты подчеркивают, что оценки эффективности всегда относительны к определенной системе отсчета, в рамках которой ожидается рациональность. Показывая, что человеческие младенцы могут оценивать эффективность совместных действий, наши результаты открывают множество новых вопросов о том, как люди комбинируют затраты и выгоды нескольких агентов, как младенцы (и взрослые) определяют систему отсчета, в рамках которой ожидается рациональность, и как они вычисляют соответствующие вклады агентов, участвующих в совместных действиях.

Методы

Участники

Сбор данных проводился с мая по декабрь 2013 года. Участвовали две группы 14-месячных младенцев (условие индивидуальной эффективности: средний возраст = 441 день, диапазон = 426–455 дней; условие коллективной эффективности: средний возраст = 443 дня, диапазон = 431–450 дней). Подробности о нашей процедуре набора, способе определения размера выборки и критериях исключения приведены в дополнительных материалах.

Оборудование

Младенцы тестировались в затемненной звуконепроницаемой комнате. Они сидели на коленях у родителя на расстоянии 100 см от 40-дюймового ЖК-монитора, на котором отображались стимулы. Скрытая камера (временное разрешение: 25 кадров/с) записывала поведение младенцев. Родителей просили закрыть глаза на все время процедуры.

Процедура

Младенцам демонстрировались фильмы, созданные с помощью покадровой анимации, показывающие агентов, представленных самодвижущимися геометрическими фигурами. Агенты выполняли совместное действие (перемещение небольших мячей из одного места в другое). Сначала младенцам было показано шесть ознакомительных прогонов, чтобы они привыкли к сотрудничеству агентов. Мы использовали фиксированное количество ознакомительных прогонов, основываясь на прошлых исследованиях обработки целенаправленных действий младенцами. За ознакомительной фазой следовали два тестовых прогона. Во время каждого ознакомительного и тестового прогона участникам демонстрировался один фильм под фоновую мелодию. Прогоны перемежались с увеличением стимула на черном фоне для привлечения внимания к экрану.

Ознакомительные прогоны

Ознакомительные фильмы были одинаковыми во всех условиях. В каждом из них два самодвижущихся агента (3D-геометрические фигуры) сотрудничали, чтобы переместить небольшой мяч из одного места в другое. Сначала агент (желтый конус) подбирал небольшой мяч, транспортировал его к проему между деревянными блоками и проталкивал его через проем. С другой стороны проема другой агент (красный цилиндр, прикрепленный к кубическому основанию) брал мяч и помещал его на стопку мячей. Чтобы выполнить свои действия, агенты должны были обойти одно из четырех препятствий, длина которых варьировалась в ознакомительных фильмах (рис. 1А). Эти препятствия могли состоять из одного, двух или трех одинаковых деревянных блоков, и продолжительность ознакомительных фильмов соответственно варьировалась (один блок: 9 секунд, два блока: 11 секунд, три блока: 13 секунд). Для каждой длины препятствия агент, обходящий препятствие, был желтым агентом один раз (рис. 1 А.1) и красным агентом один раз (рис. 1 А.2). В каждом ознакомительном фильме агенты перемещали только один мяч. В конце каждого ознакомительного фильма агенты замирали на фиксированное время — 3 секунды. Факторы, которые были сбалансированы во время ознакомительных прогонов, приведены в Дополнительных материалах.

Тестовые прогоны

После ознакомительной фазы младенцам последовательно предъявлялся согласованный и несогласованный тестовый фильм (порядок предъявления сбалансирован между участниками). Тестовые фильмы были идентичны ознакомительным фильмам, в которых все препятствия имели длину в три блока, но мы изменили ограничения на действия агентов, удалив одно из четырех препятствий из сцены (см. рис. 1B). Во всех условиях, для каждого участника, агенты следовали одному и тому же пути в двух тестовых фильмах; таким образом, согласованные и несогласованные тестовые прогоны отличались не действием, которое они изображали, а средой, в которой выполнялись эти действия. Мы сбалансировали между участниками, передавали ли агенты мяч во время теста, используя проем, ближайший к начальной позиции желтого агента, или проем, ближайший к начальной позиции красного агента.

Этические нормы

Исследование было одобрено независимым комитетом по этике (Венгерским комитетом по этике исследований в области психологии; EPKEB, код: 2013/9), и родители всех участников дали письменное информированное согласие перед участием. Все эксперименты проводились в соответствии с этическими правилами и стандартами, касающимися психологических экспериментов в Венгрии.

Кодирование и анализ данных

Мы кодировали видеозаписи покадрово, чтобы определить, смотрели ли младенцы на экран или отводили взгляд. Подробности о процедуре кодирования и согласии между кодировщиками приведены в Дополнительных материалах. Перед анализом данные о времени фиксации взгляда были логарифмированы. Мы провели параметрические анализы на трансформированных данных и, когда это было уместно, эквивалентные непараметрические анализы на нетрансформированных данных. Для удобства чтения мы сообщаем только средние значения и стандартные отклонения нетрансформированных данных наряду с этими анализами. Трансформированные и нетрансформированные данные доступны в Дополнительных материалах. Из-за нарушений предположений гомоскедастичности мы использовали приближенные степени свободы Уэлча-Джеймса (ADF) для оценки значимости F-значений при проведении ANOVA. Эти анализы проводились в R с использованием пакета 'welchADF'. Вся статистика, приведенная в данной статье, является двусторонней.

"Мы обнаружили, что младенцы оценивают коллективную эффективность сотрудничества и используют эту способность для формирования ожиданий относительно того, как агенты выполняют совместные действия."