Интересное сегодня

Как социальные отношения и доверие к правительству влияют на...

Введение Социальная уверенность, как индивидуальное восприятие социальной реальности и коллективное ...

Как поддержка соседей защищает детей от буллинга из-за семей...

Буллинг: проблема, уходящая корнями глубже школьного двора Буллинг (травля) остается распространенн...

Исследование: Причины смены настроений при биполярном расстр...

Введение Биполярное расстройство является серьезным психическим заболеванием, проявляющимся в виде р...

Цифровые интервенции для лечения тревоги у детей до 8 лет: о...

Введение в проблему детской тревожности Тревожность является одним из наиболее распространенных нару...

Стили совладающего поведения и нейронная/поведенческая чувст...

Введение Появление ребенка приносит не только радость, но и новые обязанности и вызовы. Новые матер...

Экономический стресс, психическое здоровье и употребление оп...

Эпидемия опиоидов и ее влияние на рабочее место Опиоидный кризис, охвативший Соединенные Штаты более...

Дефицит спонтанного и вызванного стимулом извлечения как ранний признак аномального старения

Введение

С увеличением продолжительности жизни число пожилых людей, у которых диагностируется болезнь Альцгеймера (БА), продолжает расти. Нарушение декларативной памяти, один из ключевых симптомов, указывающих на БА, связано с патологическими изменениями в головном мозге, которые могут начаться за годы или даже десятилетия до клинической диагностики деменции. В отсутствие эффективного медикаментозного лечения исследования все больше фокусируются на выявлении лиц, наиболее подверженных риску развития БА, которые могли бы получить наибольшую пользу от раннего управления и ухода за заболеванием. Одной из таких групп являются лица с различными формами мягкого когнитивного нарушения (МКН), наиболее распространенным из которых является амнестическое МКН (аМКН). Оно проявляется субъективными и объективными нарушениями памяти, о чем свидетельствует производительность в тестах на эпизодическую память, без потери функциональной независимости, характерной для БА. У лиц с аМКН ежегодные показатели конверсии в БА повышены (10–15%), и они чаще, чем нормально стареющие взрослые, имеют патологию головного мозга, характерную для БА.

Недавно была сформулирована новая гипотеза, которая гласит, что процессы спонтанного (т.е. непреднамеренного и легкого) извлечения, которые обычно сохраняются при нормальном старении, будут значительно нарушены у лиц с аМКН и на самых ранних стадиях БА. Она также утверждает, что когнитивные задачи, основанные на спонтанном извлечении, могут быть более чувствительными к раннему когнитивному ухудшению, чем задачи, полагающиеся на преднамеренное и усиленное кодирование и извлечение. Преднамеренные процессы опосредуются исполнительными областями и областями внимания в префронтальной коре, которые существенно нарушаются на более поздних стадиях БА. Поскольку все используемые в настоящее время нейропсихологические тесты эпизодической памяти полагаются на преднамеренные процессы памяти, гипотеза, если она будет подтверждена, может преобразовать текущее теоретическое понимание наиболее эффективных ранних когнитивных маркеров заболевания.

Гипотеза дефицита спонтанного извлечения (гипотеза СИ) основана на результатах нейровизуализационных исследований, показывающих, что во время этиологии БА неврологические структуры сети пассивного режима работы мозга (Default Mode Network, DMN) имеют тенденцию к дегенерации гораздо раньше, чем другие части центральной нервной системы (см. 9, обзор доказательств). Первые признаки патологических изменений при БА обычно возникают в задних отделах коры, при этом передняя и дорсолатеральная префронтальная кора остаются относительно неповрежденными, что приводит к непропорциональной темпоро-париетальной атрофии на ранних стадиях заболевания. Патология включает накопление тау-позитивных нейрофибриллярных клубков в структурах медиальной височной доли, распространяющихся от энторинальной коры к гиппокампу, и образование β-амилоидных бляшек в медиальной префронтальной и постмедиальной коре, особенно в задней части поясной извилины и прилегающих областях. Эти патологические процессы, особенно накопление β-амилоида, могут развиваться незаметно, в течение многих лет, медленно пресимптоматическим путем, прежде чем появятся клинические симптомы.

Важно отметить, что задняя часть поясной извилины, медиальная височная доля и медиальная префронтальная кора анатомически и функционально тесно взаимосвязаны и составляют часть DMN. Активность DMN традиционно связывают с блужданием ума, которое включает спонтанные сдвиги внимания от внешнего мира к собственным мыслям человека. Связи между блужданием ума и повышенной активностью DMN также были продемонстрированы в нескольких фМРТ-исследованиях (см. 9, обзор доказательств). Блуждание ума имеет схожие характеристики с несколькими другими явлениями спонтанных когниций, такими как, например, непроизвольные автобиографические воспоминания, или те аспекты проспективной памяти, которые включают легкое запоминание ранее намеченных действий в ответ на определенное целевое событие. Что общего у этих явлений с эпизодами блуждания ума, так это то, что мысли и воспоминания приходят сами собой и без усилий, без намеренного намерения думать о них.

Несколько недавних поведенческих исследований поддерживают гипотезу СИ, демонстрируя дефицит спонтанного извлечения у лиц с аМКН и на ранних стадиях БА в проспективной памяти и блуждании ума. Niedźwieńska и Kvavilashvili28 использовали зонды мыслей наряду с простой задачей на бдительность, во время которой часто представлялись фразы-подсказки, не связанные с текущей задачей. Участники с аМКН сообщали значительно меньше спонтанных мыслей, не связанных с задачей, чем здоровые пожилые люди, особенно мыслей о прошлом (т.е. непроизвольных автобиографических воспоминаний). Важно отметить, что подавляющее большинство спонтанных мыслей было вызвано нерелевантными фразами-подсказками. Снижение частоты мыслей, не связанных с задачей, также было обнаружено у пациентов с очень легкой и легкой БА по сравнению со здоровыми испытуемыми во время выполнения задачи на устойчивость внимания с зондами мыслей29.

Однако два поведенческих исследования не подтвердили гипотезу СИ30,31. Пациенты с вероятной БА и здоровые испытуемые не различались по частоте мыслей «включено» и «выключено» во время задачи оценки формы30. Однако, в отличие от28, в этом исследовании также не изучалось, были ли мысли участников вне задачи спонтанными или преднамеренными, и, во-вторых, участники не подвергались воздействию значимых стимулов во время текущей задачи. Что касается первого вопроса, было показано, что участники сознательно сообщают о вовлеченности в мысли, не связанные с задачей8,32,33, и поэтому не все мысли, не связанные с задачей, квалифицируются как спонтанные когниции. Что касается второго вопроса, было предложено важное различие между стимульно-независимым и стимульно-зависимым блужданием ума9,34: то есть мысли могут возникать без видимого триггера или возникать в ответ на подсказку, которая может быть случайным стимулом из внешней среды. Поддержка дифференциации стимульно-зависимого блуждания ума эмпирическими данными показывает, что когда участники подвергаются воздействию значимых случайных стимулов, стимульно-зависимые спонтанные мысли являются нормой, а не исключением, как в лаборатории32, так и в повседневной жизни8. фМРТ-исследования также показывают, что задняя часть поясной извилины, ключевой узел DMN, имеет решающее значение для проявления спонтанных мыслей в ответ на стимулы, встречающиеся в окружающей среде35,36,37. Основываясь на различии между стимульно-независимым и стимульно-зависимым блужданием ума, гипотеза СИ гласит, что аМКН и очень легкая БА в первую очередь наказывают спонтанные, но восходящие и управляемые подсказками процессы извлечения, для которых наличие значимых подсказок имеет решающее значение9 (см. также32).

Другое исследование, не подтвердившее гипотезу СИ, просило участников посмотреть аудиовизуальный материал, представляющий обычные виды деятельности, известных актеров и популярные песни того периода, соответствующего молодости участников31. Экспериментатор записывал комментарии участников, которые они делали, без подсказки, во время фильма и кратко после этого. Хотя участники с легкой и умеренной БА делились большим количеством комментариев, относящихся к автобиографическим воспоминаниям, по сравнению со здоровыми испытуемыми, снова экспериментатор не изучал, были ли их комментарии основаны на мыслях, которые возникли спонтанно, или они сознательно решили подумать о них. Важно отметить, что, в отличие от всех предыдущих исследований, которые изучали блуждание ума при аМКН и легкой БА с использованием зондов мыслей28,29, участников систематически не просили раскрыть свои мысли. Следовательно, исследование могло измерить тормозной контроль, а не эффективность спонтанного извлечения, и меньшее количество комментариев у здоровых испытуемых могло отражать большее нежелание делиться своими мыслями. Это объяснение частично совпадает с предположением авторов о том, что дефицит тормозного контроля сделал пациентов менее способными сдерживать эмоционально выраженное поведение при воздействии эмоционально возбуждающего материала31.

Следовательно, мы предполагаем, что расходящиеся результаты в отношении гипотезы СИ могут быть связаны с тем, что предыдущие исследования использовали задачи, которые в разной степени соответствуют критериям, необходимым для выявления групповых различий в спонтанных процессах извлечения, управляемых подсказками. Во-первых, сложность текущей задачи должна быть низкой и одинаковой между пациентами и здоровыми испытуемыми, чтобы исключить возможность того, что когнитивные ресурсы, которые могли бы быть направлены на спонтанные процессы, будут значительно более ограничены у пациентов. Во-вторых, в окружающей среде должны присутствовать стимулы, способные служить подсказками для вызова спонтанных мыслей. В-третьих, экспериментатор должен различать спонтанные и преднамеренные мысли, не связанные с задачей. В-четвертых, должны использоваться зонды мыслей, во время которых участников напрямую спрашивают, о чем они думали, чтобы избежать влияния групповых различий в нежелании делиться внутренними мыслями.

Первая цель нашего исследования состояла в том, чтобы проверить гипотезу СИ, используя задачу, которая соответствует всем необходимым критериям для захвата спонтанных процессов извлечения, управляемых подсказками. Во-вторых, мы проверили надежность дефицита спонтанного извлечения, исследуя, обобщаются ли они на ситуации, когда люди подвергаются воздействию потенциальных подсказок, отличающихся по своей природе от использованных ранее. Поскольку поведенческие доказательства гипотезы СИ исходят из исследований, использовавших вербальные28 или цифровые29 стимулы, мы использовали картинки в качестве потенциальных подсказок. В-третьих, чтобы проверить предположение о том, что именно спонтанные, но восходящие и управляемые подсказками процессы извлечения нарушены при аМКН, и что именно значимые подсказки необходимы для вызова таких процессов, мы впервые исследовали, будут ли высокозначимые стимулы лучше демонстрировать дефицит спонтанного извлечения при аМКН по сравнению с незначимыми стимулами.

Для достижения этих целей мы использовали задачу различения естественных и искусственных объектов, представленных визуально6, с участниками с аМКН и подобранными здоровыми пожилыми испытуемыми. Обе группы получали зонды мыслей. Мы разработали две версии задачи: одну с высокозначимыми картинками, то есть оцененными участниками как высоко знакомые на основе их личного опыта, и другую версию с незначимыми картинками, то есть оцененными участниками как крайне незнакомые на основе их личного опыта. Строго говоря, незнакомые объекты не были полностью неизвестны участникам, но, судя по оценкам знакомства, они либо не присутствовали, либо присутствовали очень редко в личном прошлом участников, и поэтому не имели для них личного значения или имели очень малое значение.

В соответствии с гипотезой СИ, мы ожидали, что участники с аМКН сообщат о значительно меньшем количестве спонтанных мыслей, не связанных с задачей, чем здоровые испытуемые (ЗИ). Мы также ожидали, что снижение спонтанных мыслей при аМКН будет более выраженным при воздействии высокозначимых стимулов по сравнению с воздействием незначимых стимулов. Основываясь на28, мы также ожидали, что мысли о прошлом, по сравнению с мыслями о будущем и настоящем, наиболее сильно продемонстрируют снижение спонтанных мыслей при аМКН.

Результаты

Уровень альфа, принятый для определения статистической значимости результатов, был установлен на уровне 0,05. Величина эффекта измерялась с помощью частного это-квадрата, ηp2 (малый 0,01, средний 0,06, большой 0,16) или d Коэна (малый 0,20, средний 0,50, большой 0,80)38.

Типы ответов, зарегистрированных во время задачи

Для проверки гипотезы СИ, основываясь на ответах участников о наличии у них каких-либо мыслей при зондировании и, если да, были ли они связаны с опытом выполнения задачи «Искусственное/Естественное», и были ли они спонтанными или преднамеренными, мы сгруппировали ответы участников следующим образом: (1) спонтанные мысли, не связанные с задачей; (2) спонтанные мысли, связанные с задачей; (3) преднамеренные мысли; (4) отсутствие мыслей. Подавляющее большинство спонтанных мыслей, не связанных с задачей, в обеих группах были стимульно-зависимыми (91% в аМКН и 81% в ЗИ).

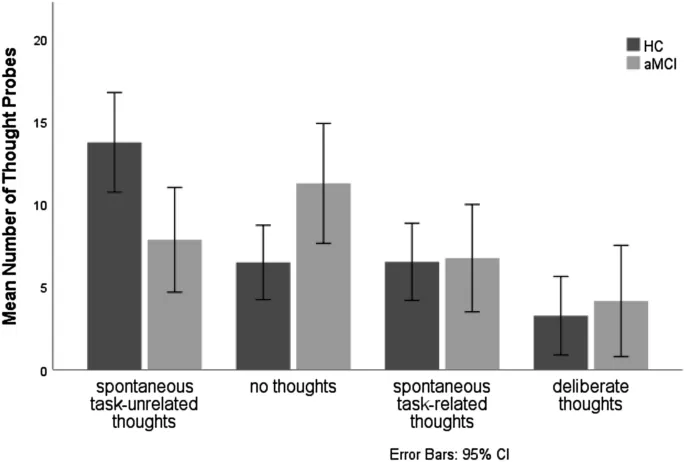

Для оценки гипотезы о том, что участники с аМКН сообщат о значительно меньшем количестве спонтанных мыслей, не связанных с задачей, чем ЗИ, среднее количество зондов мыслей каждого из 4 типов ответов (спонтанные, связанные с задачей; спонтанные, не связанные с задачей; преднамеренные; отсутствие мыслей) было введено в MANOVA с группой (ЗИ против аМКН) как фактором между субъектами. Наблюдался значимый главный эффект группы [F (3, 50) = 3,075, p = 0,036; ηp2 = 0,156] (Рис. 1). Как и ожидалось, у участников с аМКН было значительно меньше спонтанных мыслей, не связанных с задачей, чем у ЗИ [F (1, 52) = 7,672, p = 0,008; ηp2 = 0,129]. Было значительно больше зондов «нет мыслей» у лиц с аМКН, чем у ЗИ [F (1, 52) = 5,299, p = 0,025; ηp2 = 0,092]. Никакие другие групповые различия не были значимыми (все групповые сравнения в «Дополнительных материалах»).

Спонтанные мысли, не связанные с задачей, в зависимости от типа стимула

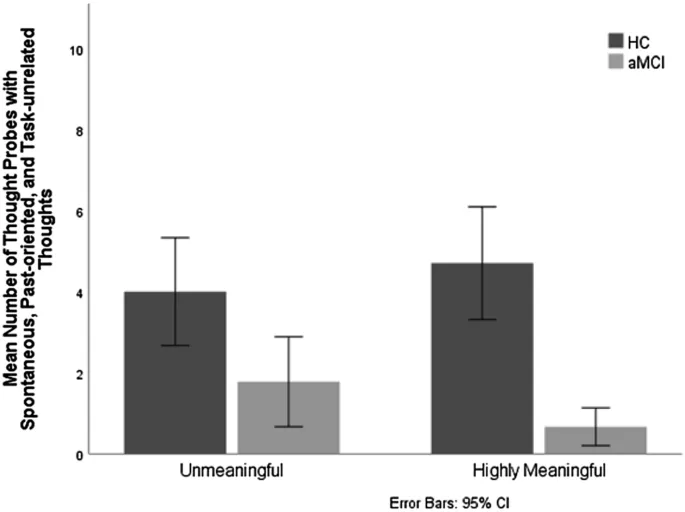

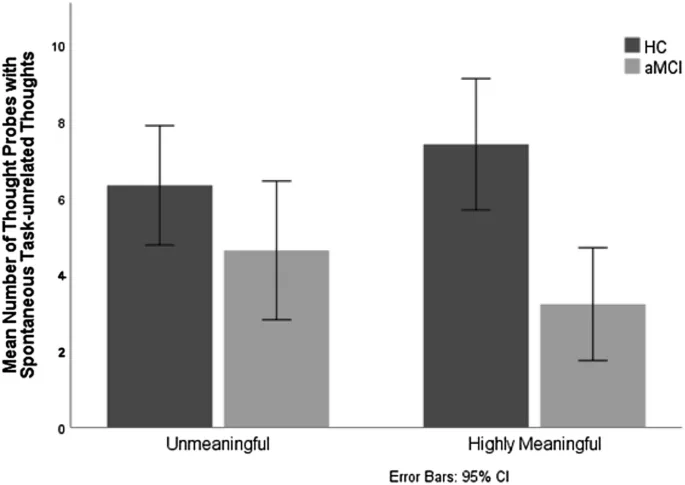

Для оценки гипотезы о том, что дефицит спонтанного извлечения в группе аМКН будет особенно выражен при воздействии высокозначимых стимулов по сравнению с воздействием незначимых стимулов, среднее количество зондов мыслей со спонтанными мыслями, не связанными с задачей, было введено в смешанную ANOVA 2 группы (ЗИ против аМКН) на 2 типа стимулов (высокозначимые против незначимых) с повторным измерением по второму фактору. Наблюдался значимый главный эффект группы [F (1, 52) = 7,678, p = 0,008; ηp2 = 0,129] и значимое взаимодействие группы и типа стимула [F (1, 52) = 9,728, p = 0,003; ηp2 = 0,158] (Рис. 2). Как и предполагалось, у участников с аМКН было значительно меньше спонтанных мыслей, не связанных с задачей, чем у ЗИ при воздействии высокозначимых стимулов [F (1, 52) = 14,412, p = 0,000; ηp2 = 0,217], но не при воздействии незначимых стимулов [F (1, 52) = 2,135, p = 0,150; ηp2 = 0,039]. Количество спонтанных мыслей, не связанных с задачей, не существенно различалось для высокозначимых и незначимых стимулов у ЗИ [F (1, 52) = 3,645, p = 0,062; ηp2 = 0,066], но у участников с аМКН было больше спонтанных мыслей, не связанных с задачей, для незначимых стимулов по сравнению с высокозначимыми стимулами [F (1, 52) = 6,258, p = 0,016; ηp2 = 0,107] (все сравнения в «Дополнительных материалах»).

Спонтанные мысли, не связанные с задачей, в зависимости от временной ориентации мыслей

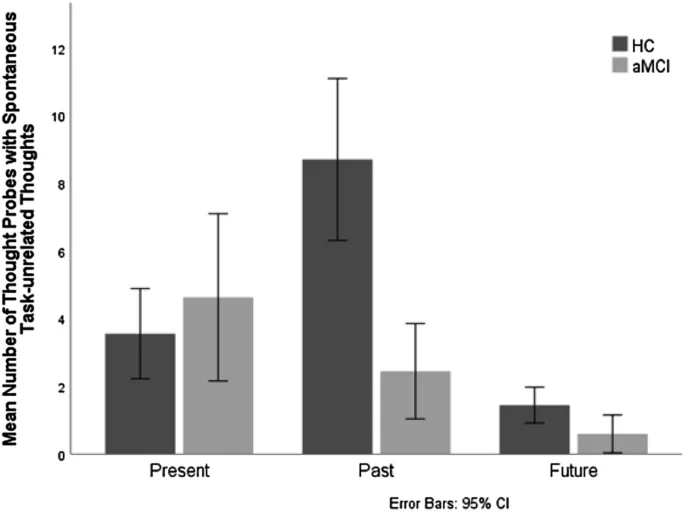

Для оценки гипотезы о том, что мысли о прошлых событиях (т.е. непроизвольные автобиографические воспоминания) наиболее сильно продемонстрируют снижение спонтанных мыслей у участников с аМКН, среднее количество спонтанных мыслей, не связанных с задачей, было введено в смешанную ANOVA 2 группы (ЗИ против аМКН) на 3 временные ориентации (будущее против прошлого против настоящего) с повторным измерением по второму фактору. Наблюдались значимые главные эффекты группы [F (1, 52) = 8,041, p = 0,006; ηp2 = 0,134] и временной ориентации [F (2, 51) = 33,78, p = 0,000; ηp2 = 0,570]. Эти эффекты были квалифицированы значимым взаимодействием группы и временной ориентации [F (2, 51) = 9,50, p = 0,000; ηp2 = 0,272] (Рис. 3). Как и предполагалось, у участников с аМКН было значительно меньше мыслей, ориентированных на прошлое, чем у ЗИ [F (1, 52) = 21,482, p = 0,000; ηp2 = 0,292]. Эта разница также была значимой для мыслей, ориентированных на будущее, с гораздо меньшей величиной эффекта [F (1, 52) = 5,136, p = 0,028; ηp2 = 0,090] (все групповые сравнения в «Дополнительных материалах»).

Мысли, ориентированные на прошлое (непроизвольные автобиографические воспоминания), в зависимости от типа стимула

Поскольку снижение спонтанных мыслей, не связанных с задачей, при аМКН было наиболее выражено в непроизвольных воспоминаниях, мы провели дополнительные анализы, чтобы выяснить, повлияло ли качество стимулов на величину снижения воспоминаний таким же образом, как это было предсказано и действительно найдено для спонтанных мыслей, не связанных с задачей, в целом. Поэтому среднее количество зондов мыслей с мыслями, ориентированными на прошлое, спонтанными и не связанными с задачей, было введено в смешанную ANOVA 2 группы (ЗИ против аМКН) на 2 типа стимулов (высокозначимые против незначимых) с повторным измерением по второму фактору. Наблюдался значимый главный эффект группы [F (1, 52) = 21,482, p = 0,000; ηp2 = 0,292] и значимое взаимодействие группы и типа стимула [F (1, 52) = 5,348, p = 0,025; ηp2 = 0,093] (Рис. 4). У лиц с аМКН было значительно меньше мыслей, ориентированных на прошлое, чем у ЗИ, как для высокозначимых, так и для незначимых стимулов, но, как и можно было ожидать, величина эффекта этой разницы была намного больше для высокозначимых стимулов [F (1, 52) = 31,991, P = 0,000; ηp2 = 0,381] по сравнению с незначимыми стимулами [F (1, 52) = 6,952, p = 0,011; ηp2 = 0,118]. Никакие другие эффекты не были значимыми (все сравнения в «Дополнительных материалах»).

Потенциальные искажающие факторы для дефицита спонтанного извлечения

Можно возразить, что задача «Искусственное/Естественное» была проще, и поэтому более скучной для ЗИ по сравнению с лицами с аМКН, что заставляло их больше блуждать. В том же духе задача «Искусственное/Естественное» могла быть более сложной для лиц с аМКН, и поэтому у них не оставалось достаточно когнитивных ресурсов для спонтанных процессов. Однако данные свидетельствуют об обратном (Таблица 1). Обе группы показали максимальные результаты в задаче «Искусственное/Естественное», и они не различались ни по одному из показателей производительности (процент правильных ответов от всех предоставленных ответов и среднее время ответа), за исключением количества недействительных ответов, вызванных нажатием неправильной клавиши или пропуском ответа. Кроме того, группы выражали одинаковый уровень интереса к задаче. Однако, чтобы исключить это альтернативное объяснение групповых различий в блуждании ума, мы исследовали, повлиял ли уровень производительности в задаче «Искусственное/Естественное» на закономерность групповых различий в количестве спонтанных мыслей, не связанных с задачей. Среднее количество спонтанных мыслей, не связанных с задачей, было введено в ANCOVA одного фактора, с группой в качестве фактора между субъектами и тремя мерами производительности в задаче «Искусственное/Естественное» в качестве ковариат. Ни одна из ковариат не была значимой: среднее время ответа [F (1, 49) = 0,196; p = 0,660; ηp2 = 0,004]; количество или недействительные ответы [F (1, 49) = 0,915; p = 0,344; ηp2 = 0,018]; процент правильных ответов [F (1, 49) = 2,702; p = 0,107; ηp2 = 0,052]. Главный эффект группы был значимым [F (1, 49) = 7,003; p = 0,011; ηp2 = 0,125], так что участники с аМКН продолжали меньше блуждать, после контроля производительности в задаче «Искусственное/Естественное». Это противоречит идее о том, что сложность задачи является потенциальным искажающим фактором для дефицита спонтанного извлечения.

Можно также утверждать, что групповые различия в когнитивных функциях, помимо извлечения памяти, могут объяснить меньшее блуждание ума при аМКН. Опять же, чтобы исключить это альтернативное объяснение, мы исследовали, повлияли ли другие когнитивные функции, измеренные с помощью Addenbrooke’s Cognitive ExaminationIII (ACEIII), на закономерность групповых различий в количестве спонтанных мыслей, не связанных с задачей. Среднее количество спонтанных мыслей, не связанных с задачей, было введено в ANCOVA одного фактора, с группой в качестве фактора между субъектами и составным баллом по ACEIII, который включал субшкалы внимания, беглости, языка и висцеро-пространственных способностей, в качестве ковариаты. Ковариата не была значимой [F (1, 51) = 0,126 p = 0,724; ηp2 = 0,002]. Главный эффект группы был значимым [F (1, 51) = 6,282; p = 0,015; ηp2 = 0,110], так что участники с аМКН продолжали меньше блуждать, после контроля производительности по ACEIII. Это противоречит идее о том, что различия в других когнитивных функциях являются потенциальными искажающими факторами для дефицита спонтанного извлечения.

Группа аМКН и ЗИ не различались в их оценках того, насколько сложной для них была задача классификации мыслей (p = 0,265).

Обсуждение

Недавно сформулированная гипотеза СИ гласит, что задачи, основанные на спонтанном извлечении, наиболее нарушены при аМКН и на ранних стадиях БА, и являются лучшими ранними когнитивными маркерами заболевания по сравнению с задачами, полагающимися на преднамеренные процессы эпизодической памяти9. Эта гипотеза весьма контринтуитивна, поскольку она бросает вызов текущим теориям когнитивного старения39,40, которые предсказывают, что как типичное, так и атипичное старение преимущественно нарушают производительность в сложных когнитивных задачах, полагающихся на преднамеренные и стратегические процессы. Это также противоречит текущей практике диагностики деменции, которая включает нейропсихологические тесты, основанные на стратегическом кодировании и процессах извлечения. Однако недавние нейропсихологические исследования показали, что структуры, ответственные за спонтанное извлечение, дегенерируют гораздо раньше во время развития деменции, чем те, которые опосредуют стратегические процессы памяти10,11,14,15,16.

Основная цель настоящего исследования состояла в том, чтобы предоставить более убедительные поведенческие доказательства для поддержки гипотезы СИ. Для этого мы сравнили лиц с аМКН и здоровых испытуемых по критерию блуждания ума во время выполнения задачи, которая соответствовала всем критериям для захвата спонтанного стимульно-зависимого извлечения, и включала либо высокозначимые, либо незначимые изобразительные стимулы. Несколько важных выводов, полученных в результате этого сравнения, дают очень вескую поддержку гипотезе СИ.

Самое важное, в соответствии с гипотезой СИ, у лиц с аМКН наблюдалось значительно меньше спонтанных мыслей, не связанных с задачей, чем у ЗИ. Во-вторых, мы продемонстрировали надежность дефицита спонтанного извлечения, показав, что, впервые, для изобразительного материала. В-третьих, настоящее исследование является первым, которое демонстрирует, что качество стимулов в окружающей среде, которые потенциально могут вызвать спонтанные мысли, влияет на величину дефицита спонтанного извлечения. Этот вывод недвусмысленно подтверждает утверждение о том, что дефицит касается спонтанных, но восходящих и управляемых подсказками процессов. Как и предполагалось, снижение спонтанных мыслей, не связанных с задачей, было обнаружено при воздействии высокозначимых стимулов, но не незначимых картинок. Наконец, в соответствии с28 и нашей гипотезой, дефицит был наиболее выражен для мыслей, ориентированных на прошлое, спонтанных, не связанных с задачей (непроизвольные автобиографические воспоминания). Для таких мыслей дефицит был значимым как для высокозначимых, так и для незначимых стимулов, но различался по величине: он был намного больше для высокозначимых картинок.

Неожиданно мы обнаружили увеличение количества спонтанных мыслей, не связанных с задачей, у лиц с аМКН для незначимых стимулов по сравнению с высокозначимыми картинками. Когда учитывались только мысли, ориентированные на прошлое, спонтанные, не связанные с задачей, блуждание ума больше не существенно различалось после воздействия незначимых стимулов по сравнению с высокозначимыми картинками на участников с аМКН. Это предполагает, что мысли, ориентированные на настоящее, могли быть в первую очередь ответственны за это неожиданное увеличение (мысли, ориентированные на будущее, были редки). Такое толкование подтверждается тем фактом, что тип стимулов не повлиял на количество мыслей, ориентированных на настоящее, спонтанных, не связанных с задачей, ни в межгрупповых, ни во внутригрупповых сравнениях. Это объяснение также соответствует исследованиям, показывающим, что в отсутствие значимых стимулов люди склонны испытывать в основном мысли, ориентированные на будущее и настоящее41,42, в которых дефицит менее выражен по сравнению с непроизвольными автобиографическими воспоминаниями (см. 28 и настоящие результаты). Интересно, что, хотя мысли, ориентированные на будущее, были гораздо менее частыми, чем мысли, ориентированные на настоящее, в настоящем исследовании, именно мысли, ориентированные на будущее, продемонстрировали снижение блуждания ума при аМКН, хотя и гораздо меньшее снижение, чем для автобиографических воспоминаний. Этот результат соответствует результатам как нейровизуализационных исследований43,44,45, так и поведенческих исследований46,47,48,49, показывающих, что мысли, ориентированные на прошлое и будущее, основаны на перекрывающихся когнитивных процессах. Эти исследования предполагают, что мысли, ориентированные на будущее и прошлое, могут рассматриваться как два аспекта одного и того же явления, т.е. ментального путешествия во времени, которое является способностью мысленно переживать автобиографические события и предвосхищать возможные будущие события50.

Возможным ограничением нашего исследования было использование картинок с подписями в задаче «Искусственное/Естественное», а не только картинок. Хотя зонды мыслей явно спрашивали участников, были ли у них какие-либо мысли, связанные с картинками, и ни один участник не упомянул подписи, у участников могли возникнуть трудности с различением мыслей, вызванных подписями, и мыслей, вызванных картинками. Это ограничение не меняет того факта, что мы расширили поведенческие данные в поддержку сниженного блуждания ума при аМКН до типа стимулов, которые ранее не использовались в поддерживающих исследованиях. Однако это может привести к несколько иному теоретическому толкованию этого снижения. Если мысли были вызваны подписями, то мог быть задействован семантико-автобиографический прайминг51,52. Этот прайминг происходит, когда обработка семантической информации (прайм) приводит к активации релевантных автобиографических знаний, что увеличивает вероятность вызова связанных воспоминаний. Mace et al.51 рассматривают семантико-автобиографический прайминг как специфический тип ассоциативного прайминга, происходящий между двумя отдельными системами памяти (семантической и автобиографической). Он был продемонстрирован в отношении непроизвольных автобиографических воспоминаний, и, что интересно, все праймированные воспоминания были связаны только со словами-праймами высокой частоты51,52. Mace et al.51,52 предполагают, что слова-праймы низкой частоты слабо связаны с личным опытом участников, и поэтому могут активировать очень мало автобиографических воспоминаний. Вероятно, что в настоящем исследовании слова-подписи для незнакомых объектов были ниже по частоте по сравнению со словами-подписями для высокозначимых объектов. Поэтому можно утверждать, что сниженное количество непроизвольных автобиографических воспоминаний в группе МКН было связано с нарушенным распространением активации между семантическими представлениями вербальных праймов и связанными автобиографическими воспоминаниями. Можно далее утверждать, что слова-подписи низкой частоты, соответствующие незнакомым объектам, были менее способны продемонстрировать это нарушение, поскольку они имели одинаково плохие ассоциации с личным опытом участников как в группе аМКН, так и у здоровых пожилых людей. Будущие исследования могут проверить эту теоретическую интерпретацию различий между аМКН и нормальным старением. Однако следует отметить, что даже эта альтернативная интерпретация подчеркивает те дефициты при аМКН, которые связаны с автоматическими/спонтанными процессами в памяти.

Что касается практики, наши результаты могут помочь исследователям в разработке новых и простых когнитивных тестов для оценки спонтанных, обусловленных стимулами процессов, которые могут быть использованы в клинической практике для выявления раннего когнитивного ухудшения и прогнозирования конверсии в БА. Помимо соответствия критериям, перечисленным во Введении, например, нетребовательная текущая задача, зонды мыслей, различение спонтанных и преднамеренных мыслей, такие тесты должны предоставлять пациентам высокозначимые стимулы окружающей среды. Наши результаты предполагают, что для здоровых пожилых людей, в отличие от лиц с аМКН, такая среда стимулирует спонтанные мысли, не связанные с задачей, в целом, и мысли, связанные с прошлым, в частности.

Метод

Участники

Всего было набрано 27 здоровых пожилых людей и 27 участников с аМКН. Для обеспечения достаточной мощности мы провели априорный анализ мощности на GPOWER 3.153. Расчет величины эффекта основывался на блуждании ума, о котором сообщили Niedźwieńska и Kvavilashvili28 (f = 0,718). При уровне альфа 0,05 и минимальной мощности 0,95 требовалось 28 участников, чтобы найти статистически значимый эффект в модели. Однако в исследовании Maillet и Schacter6, где задача «Искусственное/Естественное» изначально использовалась для сравнения молодых взрослых со здоровыми пожилыми людьми, пожилые люди сообщали о гораздо большем количестве проб «нет мыслей» (~20%) по сравнению с задачей, использованной в эталонном исследовании Niedźwieńska и Kvavilashvili (6%)28. Это предполагает, что модифицированная версия задачи Maillet и Schacter могла быть менее мощной в выявлении блуждания ума. Хотя в настоящем исследовании использовалась существенно модифицированная версия задачи Maillet и Schacter, чтобы избежать риска недостаточной мощности для выявления разницы в блуждании ума между лицами с аМКН и ЗИ, мы набрали примерно вдвое больше участников, чем показывали расчеты.

Все участники были набраны среди жителей местных домов престарелых и членов клубов для пожилых людей. Все исследования проводились в соответствии с Хельсинкской декларацией. Исследование было одобрено Комитетом по этике психологических исследований Ягеллонского университета. Участники предоставили письменное информированное согласие на участие в исследовании. Для всех участников критерии исключения включали: (a) травмы головы/мозга, (b) наличие цереброваскулярного заболевания в анамнезе, (c) текущая зависимость от алкоголя или психоактивных веществ, (d) медицинские, неврологические или психиатрические расстройства, приводящие к когнитивным нарушениям, (e) возраст менее 65 лет. Также требовалось свободное владение польским языком и адекватное зрение и слух. Критерии исключения оценивались при первичном скрининговом интервью. Участники, прошедшие скрининг, прошли батарею экспериментальных и стандартизированных нейропсихологических тестов.

Участники с аМКН

Участники были отнесены к клинической группе на основе критериев включения, соответствующих диагностическим критериям аМКН54,55: (a) наличие субъективной жалобы на память; (b) объективное нарушение памяти, подтвержденное баллом на уровне или ниже 1,5 стандартного отклонения от среднего значения сверстников того же возраста по крайней мере в одном тесте батареи нейропсихологического скрининга, оценивающего эпизодическую память (см. раздел «Нейропсихологическая оценка»); (c) отсутствие соответствия критериям Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам (DSM5) для деменции (American Psychiatric Association, 2013); (d) сохранная общая когнитивная функция, подтвержденная нормальным баллом по MiniMental State Examination (MMSE)56 (нормативный порог: 24)57; (e) сохранная повседневная активность или незначительное нарушение инструментальной повседневной активности, подтвержденное не более чем одним пунктом, показывающим ухудшение в субшкале Instrumental Activities of Daily Living (IADL) шкалы наблюдения за пациентами стационара (Nurses' Observation Scale for Geriatric Patients, NOSGER)58,59; (f) отсутствие тяжелой депрессии, подтвержденное баллом ниже 10 по Geriatric Depression Scale 1560.

Здоровые испытуемые (ЗИ)

Критерии включения для группы ЗИ включали: (a) балл в пределах или выше 1,5 стандартного отклонения от среднего значения сверстников того же возраста по каждому тесту батареи нейропсихологического скрининга, оценивающего эпизодическую память; (c) балл ≥ 27 по MMSE; (d) отсутствие нарушений инструментальной повседневной активности, подтвержденное минимальным баллом в субшкале Instrumental Activities of Daily Living (IADL) шкалы NOSGER58,59; (e) отсутствие тяжелой депрессии, подтвержденное баллом ниже 10 по GDS 15.

Таблица 2 показывает демографические данные окончательной выборки. Серия независимых t-тестов не выявила значимых групповых различий между аМКН и ЗИ по демографическим переменным, за исключением баллов MMSE, которые были ниже у лиц с аМКН, чем у ЗИ (p = 0,000; d = 1,74).

Меры

Нейропсихологическая оценка

Тесты на эпизодическую память включали Hopkins Verbal Learning Test (HVLT)61,62 и California Verbal Learning Test (CVLT)63,64. HVLT состоит из трех тестов немедленного воспроизведения, одного теста отсроченного воспроизведения и одного теста отсроченного распознавания. CVLT включает пять тестов немедленного воспроизведения, один тест воспроизведения с коротким отсрочкой, один тест воспроизведения с длинным отсрочкой и один тест отсроченного распознавания. Внимание, исполнительные функции, язык и висцеро-пространственные способности тестировались с помощью Addenbrooke’s Cognitive ExaminationIII (ACEIII)65. Были получены значимые групповые различия по всем нейропсихологическим тестам, при этом участники с аМКН показали более низкие результаты (см. Таблица 3). Величины эффекта для тестов эпизодической памяти были заметно выше, чем для тестов, измеряющих другие когнитивные функции, т.е. внимание, язык, беглость и висцеро-пространственные способности.

Оценка блуждания ума

Участники выполнили компьютерную задачу «Искусственное/Естественное», которая представляла собой модифицированную версию задачи, разработанной Maillet и Schacter6. Задача состояла из 242 слайдов с изображениями, показывающими естественные объекты (например, цветок) и искусственные объекты (например, автомобиль). Под каждым изображением находилась соответствующая подпись. Участников попросили определить, является ли изображенный объект искусственным или естественным. Каждый стимул отображался в течение 4 секунд, за которыми следовал пустой экран в течение 4 секунд. Каждые 6–10 слайдов задача останавливалась, и на экране появлялись вопросы-зонды мыслей. Участников попросили описать содержание своих мыслей в момент перед появлением вопроса на экране, выбрав один из следующих вариантов ответа: (a) У меня не было никаких мыслей; (b) У меня была мысль, вызванная одним из увиденных мной изображений; (c) У меня была мысль, не связанная с задачей или одним из увиденных мной изображений; (d) Я думал о том, как я отношусь к выполнению этой задачи. Если у участников были мысли, связанные со стимулами, их дополнительно спрашивали, какое изображение вызвало эту мысль. Затем участников спрашивали, была ли мысль спонтанной или преднамеренной. Наконец, их спрашивали, были ли их мысли о прошлом, настоящем или будущем. Категории мыслей и процедура зондирования мыслей были адаптированы из Maillet и Schacter6 (см. также28,32 для аналогичного зондирования мыслей). Зонды мыслей представлялись через 1,5 секунды после предыдущего слайда со стимулом, поскольку результаты Maillet и Schacter 6 предполагают, что такой интервал немного увеличивает вероятность возникновения мыслей, связанных со стимулами, у здоровых взрослых.

Представление стимулов и сбор ответов контролировались программным обеспечением Inquisit 5, работающим на 14-дюймовом складном ноутбуке. Изображения имели средний размер 600 пикселей (высота) × 600 пикселей (ширина) при расстоянии просмотра 60 см и отображались на белом фоне в центре экрана. Они генерировались в случайном порядке, который затем был одинаковым для каждого участника. Чтобы упростить запись зондов мыслей для польских пожилых людей, которые могут быть не очень знакомы с использованием компьютера, все участники давали свои ответы устно, а не набирали их на компьютере, как в Maillet и Schacter6. Экспериментатор вручную записывал ответы участников.

Мы разработали две версии задачи «Искусственное/Естественное». Все участники выполнили обе версии за один сеанс, в сбалансированном порядке, без перерыва между версиями. Каждая версия состояла из 121 заблокированного изображения либо очень знакомых объектов (блок с высокозначимыми стимулами), либо незнакомых объектов (блок с незначимыми стимулами). В каждом блоке было 15 зондов мыслей.

Стимулы

Изображения были получены из той же базы, что и у Maillet и Schacter6, т.е. Bank of Standardized Stimuli66,67. База состоит из стимулов, которые были оценены по различным параметрам большим количеством участников в рамках исследований нормализации. Одной из таких характеристик была знакомость, которая измерялась вопросом: «Оцените, насколько вы знакомы с объектом» по 5-балльной шкале (1 = очень незнакомый; 5 = очень знакомый).

Для настоящего исследования из базы были выбраны 300 изображений с самыми высокими и 300 изображений с самыми низкими оценками знакомства. Чтобы выбрать изображения, которые будут наиболее знакомы/незнакомы польским пожилым людям, было проведено пилотное исследование, в котором 29 польских пожилых людей в возрасте 60+ (средний возраст = 67,65; стандартное отклонение = 4,60; 9 мужчин) задали тот же вопрос о знакомстве в отношении каждого изображения, выбранного из базы. Всего 121 изображение с наивысшей средней знакомостью (M = 4,42; SD = 0,20) и 121 изображение с наименьшей средней знакомостью (M = 2,81; SD = 0,29) были отобраны для окончательного набора. Из-за преобладания изображений, показывающих искусственные объекты среди изображений, оцененных как наиболее знакомые и наиболее незнакомые, изображения с естественными объектами составили 1/3 стимулов в каждой версии задачи «Искусственное/Естественное».

Процедура

Участники тестировались индивидуально в двух сеансах, с интервалом до 5 недель, каждый сеанс длился примерно один час. Сеансы проходили на территории домов престарелых и клубов для пожилых людей, в отдельных комнатах. Скрининговое интервью, NOSGERIADL, MMSE, ACEIII, CVLT и Geriatric Depression Scale 15 проводились в Сеансе 1. Задача «Искусственное/Естественное» и HVLT были выполнены в Сеансе 2.

В начале Сеанса 2 участники выполнили краткосрочные задачи HVLT. Затем им кратко представили задачу «Искусственное/Естественное». Участников попросили нажать «S» на клавиатуре, если объект на экране был искусственным, и нажать «N», если он был естественным. Им также сообщили, что нас интересуют типы мыслей, которые люди испытывают при выполнении таких задач. Поэтому презентация слайдов будет периодически останавливаться, после чего им будет предложено сообщить о своих мыслях в тот момент, когда они остановились. Участникам кратко рассказали о мыслях, которые они могут испытывать во время задачи, и о вариантах их классификации: нет мыслей, мысли вне задачи, вызванные картинкой, мысли вне задачи, не связанные с картинкой, и мысли об опыте выполнения задачи. За этим последовало обучение, в ходе которого участникам были представлены примеры мыслей из различных категорий, и их спросили, какую категорию они выберут. Если они сделали неправильный выбор, им объясняли, почему следует выбрать другую категорию. Примеры мыслей были, среди прочего: «Я раньше работал водителем автобуса» после того, как увидел картинку автобуса; «У меня завтра встреча с врачом», при этом ни одна картинка не была связана с этим фактом; «Интересно, правильно ли я выбрал ответ». Обучение продолжалось до тех пор, пока участник не смог правильно классифицировать все типы мыслей. Затем участникам объяснили разницу между спонтанными мыслями (мысли, которые приходят в голову без вашего намерения) и преднамеренными мыслями (что-то, что вы сознательно решили обдумать). Наконец, участникам кратко рассказали о типах мышления вне задачи, которые они могли испытывать, т.е. что это могло быть связано с чем-то, что: (a) происходило в настоящем, в любой момент хода задачи (например, «Я люблю свою семью»); (b) произошло в прошлом, до начала задачи (например, «Я ездил в Испанию в прошлом году»); (c) произойдет в будущем, после завершения задачи (например, «Я сегодня съем вкусный ужин»). За этим последовала короткая практика с двумя сериями по 10 слайдов и двумя зондами мыслей. После практики участники выполнили долгосрочные задачи HVLT, а затем обе версии задачи «Искусственное/Естественное». По завершении процедуры участников попросили оценить, насколько интересной была задача классификации изображений (1 = очень скучно; 10 = очень интересно), и насколько сложной была задача классификации мыслей (1 = очень сложно; 10 = очень легко).

Данные

Данные, использованные для поддержки выводов данного исследования, доступны у соответствующего автора по запросу.

Ссылки

Скачать ссылки

Благодарности

Исследование было профинансировано за счет Европейских структурных и инвестиционных фондов, Программа: Знание Образование Рост, номер гранта: POWR.03.02.00IP.0800DOK/17 Национальным центром исследований и разработок, а также Докторантурой социальных наук Ягеллонского университета в Кракове, конкурс мини-грантов (издание 2020 года).

Информация об авторах

Авторы и аффилиации

Кафедра психологии, Ягеллонский университет, Краков, Польша

Михал Верещинский & Агнешка Недзвецка

Авторы

Михал Верещинский

Просмотреть публикации автора | Google Scholar

Агнешка Недзвецка

Просмотреть публикации автора | Google Scholar

Вклад

М.В. и А.Н. разработали исследование, методологию, провели статистический анализ и подготовили рукопись. М.В. руководил проектом, проводил экспериментальные сеансы, подготовил данные и написал первоначальный черновик. А.Н. проводил рецензирование и редактирование, а также предоставил концептуальные отзывы.

Соответствующий автор

Переписка с:

Михал Верещинский.

Декларации об этике

Конкурирующие интересы

Авторы заявляют об отсутствии конкурирующих интересов.

Дополнительная информация

Примечание издателя

Springer Nature остается нейтральной в отношении территориальных претензий, изложенных на опубликованных картах и институциональных принадлежностях.

Дополнительная информация

Дополнительные таблицы

Права и разрешения

Открытый доступ

Эта статья лицензирована по международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License, которая разрешает использование, обмен, адаптацию, распространение и воспроизведение в любом формате и на любом носителе, при условии, что вы должным образом укажете автора (авторов) и источник, предоставите ссылку на лицензию Creative Commons и укажете, были ли внесены изменения. Изображения или другие материалы третьих сторон, включенные в статью, включены в лицензию Creative Commons статьи, если иное не указано в кредитной строке к материалу. Если материал не включен в лицензию Creative Commons статьи, и ваше предполагаемое использование не разрешено законодательством или превышает допустимое использование, вам потребуется получить разрешение непосредственно от владельца авторских прав. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Перепечатки и разрешения

Об этой статье

Цитировать эту статью:

Wereszczyński, M., Niedźwieńska, A. Deficits in spontaneous and stimulusdependent retrieval as an early sign of abnormal aging. Sci Rep 12, 9643 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598022137456

Скачать цитирование

Получено: 08 марта 2022 г.

Принято: 27 мая 2022 г.

Опубликовано: 10 июня 2022 г.

Версия записи: 10 июня 2022 г.

DOI: https://doi.org/10.1038/s41598022137456

Поделиться этой статьей:

Любой, с кем вы поделитесь следующей ссылкой, сможет прочитать этот контент:

Получить ссылку для общего доступа

К сожалению, ссылка для общего доступа в данный момент недоступна. Скопируйте ссылку для общего доступа в буфер обмена.

Предоставлено инициативой Springer Nature SharedIt по обмену контентом.

Эта статья цитируется

- Wereszczyński, M., Śmigiel, A., & Niedźwieńska, A. (2023). Investigating the relationship between periodontitis and specific memory processes in the search for cognitive markers of Alzheimer’s disease risk. *Scientific Reports*, *13*(1), 1-14.