Интересное сегодня

Как старение влияет на контроль речи: сравнение переключения...

Введение: Языковой контроль и старение С возрастом несколько когнитивных функций изменяются, включая...

Исследование зеркальной инвариантности у слепых и зрячих люд...

Введение Зеркальная инвариантность — это когнитивное смещение, позволяющее распознавать зеркально от...

Кетаминовая зависимость: влияние на мозг, риски и лечение

Кетаминовая зависимость: растущая проблема Расстройство, связанное с употреблением кетамина, станови...

Влияние безработицы на психологическое состояние в Пакистане...

Влияние безработицы на психологическое состояние в Пакистане после пандемии COVID-19 Безработица пр...

Негативные нарративы: что они значат для детей?

ВведениеВ первые 5-7 лет жизни дети формируют ключевые нарративы, которые определяют, кто они, что о...

Можно ли умереть от панической атаки? Разбор симптомов и пос...

Можно ли умереть от панической атаки? Хотя паническая атака может вызывать ощущение, что вы умираете...

Введение

Юношеская преступность представляет собой критическую глобальную социальную проблему, характеризующуюся отличительными профилями правонарушителей, разнообразными криминальными типологиями и многогранными этиологическими путями. Недавние данные Верховной народной прокуратуры Китая [51] свидетельствуют о растущей тенденции к молодежной преступности, с заметным увеличением числа насильственных преступлений, таких как бандитские драки, грабежи и хулиганство. Эта тенденция вызывает особую озабоченность, учитывая, что подростковое насилие не только наносит непосредственный вред жертвам и виновникам, но и представляет долгосрочные риски: насильственное поведение несовершеннолетних предсказывает преступность взрослых [14], угрожая безопасности учреждений и социальной стабильности. Понимание механизмов, лежащих в основе агрессии у несовершеннолетних правонарушителей, поэтому, является императивом для эффективного вмешательства.

Детские травмы и агрессия

Агрессия и насилие существуют на континууме поведения, причем насилие представляет собой наиболее серьезное проявление агрессии. Агрессия операционально определяется как любое преднамеренное действие, причиняющее физический или психологический вред другим или самому себе [4]. В подростковом возрасте — критическом периоде развития, характеризующемся нейрокогнитивной незрелостью и ограниченной способностью к саморегуляции — агрессивное поведение особенно распространено. Эмпирические данные последовательно идентифицируют детские травмы (включающие физическое, эмоциональное или сексуальное насилие/пренебрежение, причиняющее фактический или потенциальный вред) как надежный дистантный фактор, влияющий на агрессию [34, 45]. Нейроразвивающие исследования подтверждают, что ранние травмы изменяют системы стрессовой реакции (например, дисрегуляцию оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники), предрасполагая индивидов к агрессивному поведению [24, 30, 52]. Теория социального научения далее предполагает, что пострадавшие от травм молодые люди могут интернализировать сценарии насильственного поведения как неадаптивные стратегии преодоления [5, 36, 46]. В соответствии с этими теоретическими объяснениями, Koolschijn и др. [29] обнаружили, что более высокие уровни детских травм были связаны с более высокими показателями общей агрессии и увеличением клинических рисков. Эта связь кажется особенно выраженной у молодых людей, вовлеченных в юридические процессы, которые испытывают более серьезные травмы и чаще проявляют агрессивное поведение, чем их сверстники в общей популяции [3, 6, 37, 40]. Следовательно, исследование связи между травмой и агрессией в этой уязвимой группе является научно и клинически императивным.

Дисфункция исполнительных функций как медиатор

Действительно, ранний жизненный опыт является значимым фактором, влияющим на агрессивное поведение. Однако физическое и психологическое развитие подростков является результатом сложного взаимодействия множества факторов. Только посредством всестороннего анализа этих взаимодействующих элементов мы можем тщательно проанализировать и интерпретировать агрессивное поведение у несовершеннолетних правонарушителей. Исполнительные функции, как высшие когнитивные способности, играют решающую роль в проявлении агрессивного поведения. Они относятся к психологическому процессу «сверху вниз», посредством которого индивиды сознательно регулируют свои мысли и действия в целенаправленном поведении [19]. Эмпирические исследования продемонстрировали, что уровень исполнительных функций значительно влияет как на инициирование, так и на торможение агрессивного поведения [55]. Общая модель агрессии (General Aggression Model, GAM) предполагает, что ситуационные факторы (например, травмы, фрустрация) способствуют агрессивному поведению, формируя когнитивные, аффективные процессы и процессы возбуждения индивида [2]. В частности, неблагоприятный детский опыт может привести к дисфункции исполнительных функций, способствуя развитию негативных когнитивных схем и нарушая способность индивида гибко реагировать на сигналы окружающей среды, тем самым увеличивая вероятность агрессивных реакций. Новые исследования указывают на то, что подростковый возраст представляет собой критический период для развития исполнительных функций, в течение которого ранний неблагоприятный опыт может оказывать долгосрочное влияние на исполнительные функции вплоть до позднего подросткового возраста и ранней взрослости [16]. Эти нарушения развития могут далее ассоциироваться с появлением агрессивного поведения у молодежи [22]. Следовательно, данное исследование предполагает, что эффект детских травм на агрессивное поведение опосредован исполнительными функциями.

Алекситимия как медиатор

Подростковый возраст представляет собой критический период для эмоционального развития, в течение которого дефициты в эмоциональном осознании могут иметь далеко идущие поведенческие последствия. Один из таких дефицитов — алекситимия, характеризующаяся трудностями в идентификации и описании собственных эмоций, проблемами в различении эмоций от телесных ощущений, которые они вызывают, и склонностью к внешне ориентированному мышлению [38, 47, 52]. Исследования связывали алекситимию с межличностными трудностями и внешними поведенческими проблемами, включая агрессию [43, 56]. Согласно социальной механистической перспективе алекситимии [57], ее развитие находится под влиянием неблагоприятных социальных факторов, таких как семейное насилие и детские травмы. Эмпирические данные свидетельствуют о том, что ранний неблагоприятный опыт является значимым фактором риска для алекситимии [1]. В частности, неблагоприятная социальная среда в детстве может не удовлетворять эмоциональные потребности индивида, нарушая его способность эффективно распознавать и коммуницировать эмоции. Этот дефицит, в свою очередь, может способствовать развитию неадаптивных поведенческих моделей [27]. Исследования далее указывают на то, что алекситимия, часто возникающая как следствие социального травматизма, нередко служит медиатором в развитии как внутренних, так и внешних проблем поведения [3]. Несовершеннолетние правонарушители представляют собой особую популяцию с более высокой распространенностью и сложностью детских трудностей по сравнению с общей подростковой популяцией. Учитывая установленные связи между ранними трудностями, алекситимией и агрессией, возникает критический вопрос: способствует ли детская травма у несовершеннолетних правонарушителей алекситимии, тем самым увеличивая вероятность агрессивного поведения?

Пути между исполнительными функциями и алекситимией

Ключевым моментом является существование значительной ассоциации между исполнительными функциями и алекситимией. Как высший когнитивный процесс, исполнительные функции играют решающую роль в обработке информации и регуляции поведения. Нарушения исполнительных функций могут негативно влиять на эмоциональное выражение и регуляцию эмоций, тем самым усугубляя алекситимию [20]. Эмпирические данные свидетельствуют о том, что индивиды с более низкими исполнительными функциями демонстрируют худшую эмоциональную обработку и более высокие уровни алекситимии [18]. Кроме того, детские травмы и пренебрежение ассоциируются с дефицитом когнитивной обработки, который может нарушать регуляцию эмоций и усиливать алекситимию. Этот каскад когнитивно-эмоциональной дисфункции, в свою очередь, может увеличивать восприимчивость к агрессивному поведению.

Текущее исследование

Интегрируя принципы GAM, мы исследуем пути последовательной медиации, связывающие детские травмы (ситуационный фактор) с агрессией у несовершеннолетних правонарушителей через исполнительные функции и алекситимию. Нейрокогнитивные данные далее поддерживают эту теоретическую основу, демонстрируя, что детские травмы снижают гиппокамп-префронтальную связь [12, 21], одновременно нарушая как когнитивный контроль, так и эмоциональную обработку — этот двойной дефицит в совокупности способствует агрессии.

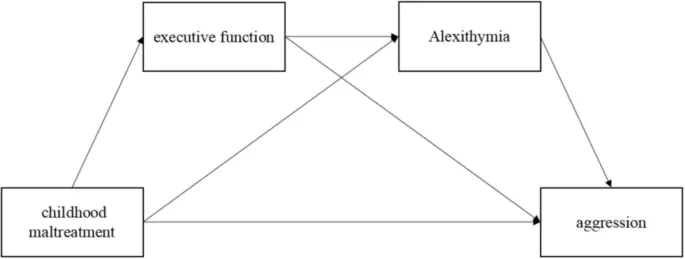

На основе этой теоретической основы мы выдвигаем следующие гипотезы (Рис. 1):

- H1: Детские травмы положительно связаны с агрессивным поведением у несовершеннолетних правонарушителей.

- H2: Исполнительные функции опосредуют связь между детскими травмами и агрессивным поведением.

- H3: Алекситимия опосредует связь между детскими травмами и агрессией.

- H4: Исполнительные функции и алекситимия последовательно опосредуют ассоциацию между детскими травмами и агрессивным поведением.

Рис. 1 Гипотетическая модель

Полный размер изображения

Цель данного исследования — изучить, (1) связано ли агрессивное поведение у несовершеннолетних правонарушителей со значительными детскими травмами и (2) играют ли исполнительные функции и алекситимия опосредующую роль в этой ассоциации. Результаты могут предоставить эмпирические доказательства для разработки стратегий профилактики и вмешательства, направленных на агрессивное поведение в этой уязвимой популяции.

Методы

Участники

Кросс-секционное исследование было проведено с участием 135 несовершеннолетних правонарушителей, набранных из женской тюрьмы и центра содержания несовершеннолетних в провинции F, Китай. Протокол исследования был одобрен Этическим комитетом Университета Лудун (Утверждение № 202411001) и соответствовал Хельсинкской декларации. Письменное информированное согласие было получено от всех участников и представителей органов опеки.

Сбор данных проводился лично под наблюдением сотрудников исправительных учреждений. Опрос проводился в два этапа (мужчины набирались из центра содержания несовершеннолетних, а женщины — из молодежного отделения женской тюрьмы). Участников сопровождали сотрудники исправительных учреждений в комнату для занятий, где исследователи раздавали анкеты, зачитывали стандартизированные инструкции и собирали анкеты по завершении. Заполнение комплекса исследований заняло около 20 минут. Однако, поскольку участники отбывали наказание, а их повседневная деятельность регулировалась учреждениями, финансовое возмещение не предоставлялось.

После исключения недействительных ответов — на основании либо неполных ответов, крайне низкого уровня ответов, либо провала тестовых элементов внимания — было сохранено 103 действительных ответа (действительный уровень ответов 76,30%). 62,1% участников были мужчинами в возрасте 15-18 лет, со средней продолжительностью заключения 9,00 ± 7,68 месяца. Поскольку участники могли совершить более одного типа преступлений, категории преступлений были закодированы неисключающе: ① Насильственные преступления (грабеж, нападение, драка, школьная травля): 50,49%; ② Сексуальные преступления (изнасилование, проституция, сводничество): 39,81%; ③ Другие преступления (например, кража, кибермошенничество и т. д.): 38,83%. Чтобы обеспечить достаточность размера выборки для анализа исследования, был проведен анализ мощности с использованием G*Power 3.1. При среднем размере эффекта f2 = 0,15, α = 0,05 и трех предиктивных переменных статистическая мощность для размера выборки 103 составила 0,91, превысив рекомендованный порог 0,80 [17].

Меры

Опросник детских травм (Childhood Trauma Questionnaire, CTQ)

Опросник был разработан Bernstein et al. [8], и в данном исследовании использовалась китайская пересмотренная версия. Эта 28-пунктовая шкала оценивает пять измерений детских травм: физическое насилие, эмоциональное насилие, сексуальное насилие, физическое пренебрежение и эмоциональное пренебрежение. Ответы регистрировались по 5-балльной шкале Лайкерта, при этом более высокие баллы указывали на большую степень тяжести травмы. В данном исследовании шкала продемонстрировала хорошую внутреннюю согласованность (Кронбаха α = 0,84).

Инвентарь взрослых исполнительных функций (Adult executive functioning inventory self, ADEXI)

ADEXI был разработан Holst и Thorell [26] и валидирован для подростковых популяций Thorell et al. [53]. Этот 14-пунктовый инструмент оценивает рабочую память и тормозной контроль. Пункты оценивались по 5-балльной шкале Лайкерта, при этом более высокие баллы отражали лучшие исполнительные функции (например, «У меня трудности с запоминанием длинных инструкций»; «У меня есть склонность делать что-то, не подумав сначала о том, что может произойти»). Шкала показала отличную надежность в нашей выборке (Кронбаха α = 0,96).

Опросник Пертской алекситимии (Perth Alexithymia Questionnaire, PAQ)

PAQ был разработан Preece et al. [44] и адаптирован для подростков в Китае Niu et al. [41]. Эта 24-пунктовая шкала включает пять субшкал: негативные — трудности в идентификации чувств (NDIF), позитивные — трудности в идентификации чувств (PDIF), негативные — трудности в описании чувств (NDDF), позитивные — трудности в описании чувств (PDDF) и общий — внешне ориентированное мышление (GEOT). Использовалось семибалльное шкалирование, при этом более высокие баллы указывали на большую степень алекситимии. Шкала показала отличную внутреннюю согласованность в данном исследовании (Кронбаха α = 0,97).

Опросник агрессии Басса-Перри (BussPerry Aggression Questionnaire, BPAQ)

BPAQ был разработан и валидирован Buss и Perry [11] и широко используется для измерения агрессивного поведения. Эта 20-пунктовая версия измеряет четыре измерения: физическая агрессия, враждебность, гнев и вербальная агрессия с помощью 5-балльных шкал Лайкерта. Более высокие баллы указывают на большую агрессию, а шкала продемонстрировала отличную надежность в нашей выборке (Кронбаха α = 0,96).

Анализ данных

Данные были проанализированы с использованием SPSS 26.0 и макроса PROCESS v3.1. Во-первых, SPSS 26.0 использовался для проверки корреляций между детскими травмами, исполнительными функциями, алекситимией и агрессией. Затем мы проверили основные предположения регрессии, включая нормальность остатков, линейность и мультиколлинеарность. Далее был проведен анализ последовательной медиации с использованием Модели 6 макроса PROCESS. Кроме того, потенциальный эффект общего смещения метода был изучен с помощью теста Хармана на единственный фактор для всех пунктов исследования [59]. Результаты показали 15 различных факторов с собственными значениями больше 1, а первый фактор объяснял 28,52% общей дисперсии, что ниже порогового уровня в 40%. Таким образом, общего смещения метода не наблюдалось в данном исследовании.

Результаты

Корреляционный анализ

Описательная статистика и корреляция Пирсона представлены в Таблице 1. Были выявлены значимые ассоциации: детские травмы отрицательно коррелировали с исполнительными функциями (r = -0,30, p < 0,01), травмы положительно коррелировали с алекситимией (r = 0,34, p < 0,01) и агрессией (r = 0,41, p < 0,01); исполнительные функции показали отрицательные корреляции с алекситимией (r = -0,45, p < 0,01) и агрессией (r = -0,40, p < 0,01); алекситимия положительно коррелировала с агрессией (r = 0,43, p < 0,01).

Таблица 1 Описательная статистика и корреляции (N = 103)

Полный размер таблицы

Анализ последовательной медиации

В данном исследовании использовался подход структурного моделирования для изучения множественных опосредующих эффектов [23]. Детские травмы использовались как независимая переменная, исполнительные функции и алекситимия как опосредующие переменные, а агрессия как зависимая переменная. Во-первых, были тщательно проверены предположения регрессии. Мультиколлинеарность не представляла проблемы, поскольку все значения толерантности были больше 0,75, а все значения VIF были значительно ниже критического порога 10 (Диапазон толерантности = 0,75-0,91; Диапазон VIF = 1,10-1,33). Нормальность и линейность остатков далее подтверждались P-P графиками и гистограммой стандартизированных остатков, которые приближались к нормальному распределению (среднее ≈ 0, стандартное отклонение ≈ 1). Эти результаты указывают на то, что предположения регрессии были адекватно выполнены. Далее, PROCESS 3.1 использовался для проверки опосредующего эффекта. Результаты показали, что коэффициент пути от детских травм к исполнительным функциям был значимым и отрицательным (β = -0,52, t = -3,13, p < 0,01), в то время как пути к алекситимии (β = 0,51, t = 2,51, p < 0,05) и агрессии (β = 0,49, t = 2,96, p < 0,01) были значимыми и положительными. Исполнительные функции были значительно и отрицательно связаны с алекситимией (β = -0,49, t = -4,18, p < 0,01) и агрессией (β = -0,22, t = -2,22, p < 0,05), а алекситимия была значительно и положительно связана с агрессией (β = 0,20, t = 2,49, p < 0,05).

Метод бутстрэпа был использован для расчета 95% доверительного интервала путем повторения выборки 5000 раз для дальнейшего изучения опосредующего эффекта. Результаты показали, что (Таблица 2) исполнительные функции (β = 0,12, 95% ДИ [0,01, 0,25]) и алекситимия опосредовали (β = 0,10, 95% ДИ [0,001, 0,25]) связь между детскими травмами и агрессией по отдельности, и путь последовательной медиации также был значимым (β = 0,05, 95% ДИ [0,002, 0,12]).

Таблица 2 Выходные данные бутстрэпа для модели последовательной медиации (N = 103)

Полный размер таблицы

Обсуждение

Настоящее исследование изучало влияние раннего неблагоприятного опыта на агрессивное поведение у несовершеннолетних правонарушителей, уделяя особое внимание опосредующим ролям исполнительных функций и алекситимии. Наши результаты подтвердили гипотетическую модель, продемонстрировав, что детские травмы могут нарушать развитие исполнительных функций у несовершеннолетних правонарушителей, впоследствии усугубляя алекситимию и увеличивая риск агрессивного поведения.

Последовательная медиация исполнительных функций и алекситимии

В соответствии с предыдущими исследованиями [33, 34, 54], детские травмы оказались значимым положительным предиктором агрессивного поведения. Этот вывод согласуется с устоявшейся литературой по межпоколенческой передаче насильственного поведения [35], предполагающей, что индивиды, подвергшиеся ранним травмам или пренебрежению, могут приобрести и воспроизводить агрессивное поведение как неадаптивные стратегии преодоления. Кроме того, большинство несовершеннолетних правонарушителей находятся в подростковом возрасте — критическом периоде развития, характеризующемся когнитивной незрелостью и поведенческой импульсивностью [60]. Отсутствие поддерживающей семейной среды, по-видимому, делает этих индивидов особенно уязвимыми для использования агрессии как средства эмоциональной регуляции. Следовательно, детское насилие является ключевым фактором риска агрессивного поведения несовершеннолетних. Мы должны уделять внимание семейному воспитанию, создавать благоприятную детскую среду для подростков и уменьшать опыт раннего насилия и пренебрежения. В школьной среде травмо-ориентированные образовательные подходы могут помочь нарушить траекторию развития от детских трудностей к делинквентному поведению, например, структурированные школьные программы поддержки и психообразовательные инициативы, ориентированные на учителей.

Наши результаты показали, что исполнительные функции опосредовали связь между детскими травмами и агрессивным поведением. Модель обработки социальной информации предоставляет теоретическую основу для понимания этой ассоциации [32], предполагая, что факторы окружающей среды влияют на когнитивную обработку и последующие поведенческие реакции. С нейробиологической точки зрения, ранний неблагоприятный опыт может нарушать развитие коры головного мозга, приводя к дисфункции исполнительных функций [10, 12]. Поскольку исполнительные функции служат центральным компонентом подростковых задач развития, их нарушения последовательно связываются с увеличением агрессии [49]. У несовершеннолетних правонарушителей семейная среда и атмосфера часто бывают неблагоприятными, и проблема раннего насилия и пренебрежения более выражена, что влияет на развитие их исполнительных функций. Когда они сталкиваются с внешними стимулами окружающей среды, они более склонны терять контроль и проявлять агрессивное поведение. Эти выводы подчеркивают важность когнитивных развивающих вмешательств (например, тренировка рабочей памяти и вмешательства по развитию исполнительных функций) в программах профилактики и лечения несовершеннолетних правонарушителей.

Исследование также показало, что алекситимия опосредовала связь между детскими травмами и агрессивным поведением. Семья, как первичный контекст социализации, играет важную роль в росте и развитии индивида; ранний неблагоприятный опыт в семейной среде не только влияет на когнитивное развитие, но и нарушает способность к эмоциональной обработке [39]. Индивиды с более высоким уровнем алекситимии испытывают большие трудности в идентификации и регуляции эмоций, вследствие чего демонстрируют повышенные агрессивные тенденции [15]. У несовершеннолетних правонарушителей ранний негативный опыт оказывает множественное влияние на них самих. С точки зрения эмоций, он увеличивает риск расстройства эмоционального выражения, что имеет немаловажные последствия для подростков на критическом этапе развития и увеличивает частоту возникновения различных внутренних и внешних проблем. Эти результаты предполагают, что вмешательства, направленные на эмоциональную компетентность, такие как подходы позитивной психологии или специализированная групповая терапия, могут эффективно снижать алекситимию и связанные с ней поведенческие проблемы.

Примечательно, что наши результаты подтвердили модель последовательной медиации, в которой исполнительные функции и алекситимия последовательно опосредовали связь между детскими травмами и агрессивным поведением. Эта закономерность согласуется с GAM [28], которая рассматривает агрессивное поведение как результат взаимодействия ситуационных факторов и внутренних состояний. В данном исследовании детское насилие, как важная ситуационная переменная, может влиять на внутренние состояния, включая когнитивные, эмоциональные процессы и процессы возбуждения, а исполнительные функции и алекситимия, представляющие ключевые когнитивные и эмоциональные компоненты, в свою очередь, способствуют нарушениям социальной адаптации и возникновению агрессивного поведения. Нейрокогнитивные данные указывают на пересекающиеся дефициты внимания, торможения и рабочей памяти у лиц как с дисфункцией исполнительных функций, так и с алекситимией [57, 58]. Поскольку исполнительные функции представляют собой основной компонент высшего познания, их нарушения могут напрямую компрометировать эмоциональное выражение и обработку, способствуя развитию алекситимии [20, 42], что, в свою очередь, приводит к различным внешним поведенческим проблемам, таким как агрессия [3]. Несовершеннолетние правонарушители представляют собой клинически уязвимую подростковую популяцию, характеризующуюся значительными дефицитами в эмоциональных потребностях и потребностях в безопасности, вытекающими из раннего неблагоприятного опыта насилия и пренебрежения. Эти нарушения развития часто приводят к нейрокогнитивным нарушениям, которые компрометируют способности к эмоциональной обработке, включая механизмы распознавания и саморегуляции. Такие дефициты предрасполагают эту популяцию к использованию нефункциональных стратегий преодоления при столкновении с экологическими стрессорами, тем самым значительно повышая их риск для неадаптивных поведенческих результатов, особенно агрессии и внешних поведенческих проблем. Отсутствие когнитивного развития влияет на развитие их эмоциональных способностей, и они более склонны применять негативные стили преодоления при столкновении с внешними стимулами окружающей среды, увеличивая риск агрессивного поведения.

Кроме того, хотя настоящее исследование показало, что исполнительные функции и алекситимия последовательно опосредовали связь между детскими травмами и агрессией у несовершеннолетних правонарушителей, некоторые отдельные пути были относительно слабыми (p < 0,05). Во-первых, связь между детскими травмами и алекситимией была умеренной, что может быть частично объяснено ее более сильными связями с негативными эмоциональными измерениями PAQ (например, NDIF, NDDF) [7], в то время как ее влияние на другие измерения остается относительно ограниченным. При использовании полных баллов в анализе такие размерные различия могут усредняться, тем самым снижая общий размер эффекта. Кроме того, подростки находятся в критическом периоде эмоционального развития, в течение которого навыки распознавания и выражения эмоций еще не полностью развиты [48]. Таким образом, влияние детских травм на алекситимию может быть не полностью проявлено, а также может быть скрыто контекстуальными факторами, такими как семейная и сверстническая среда. Во-вторых, эффекты путей «исполнительные функции → агрессия» и «алекситимия → агрессия» были относительно слабыми, возможно, потому, что их ассоциации зависят от модерирующих переменных, таких как самоконтроль или импульсивность [9, 25], которые могут ослабить их предсказательную силу для агрессии. Кроме того, различные измерения агрессии в разной степени опираются на когнитивные и эмоциональные механизмы. Например, физическая и вербальная агрессия представляют собой явные поведенческие проявления и могут в большей степени зависеть от социального контекста или внешних мотиваций [13, 50], в то время как гнев и враждебность представляют собой эмоциональные и когнитивные компоненты агрессии и более тесно связаны с неадаптивной регуляцией эмоций [31]. Когда эти компоненты объединяются в общий балл, специфические эффекты исполнительных функций или алекситимии на конкретные измерения агрессии могут разбавляться, что может объяснить относительно слабые общие эффекты, наблюдаемые в модели. Тем не менее, хотя некоторые эффекты были относительно слабыми, это исследование предлагает значимые выводы о взаимодействии между детскими травмами, исполнительными функциями, алекситимией и агрессией, при этом все измерительные индексы соответствуют психометрическим стандартам, обеспечивая как теоретическую актуальность, так и практическую применимость. Следовательно, в профилактике и вмешательстве агрессивного поведения у несовершеннолетних правонарушителей важно применять комплексный подход, учитывающий эти множественные влияния, например, мультисистемную терапию (Multisystemic Therapy, MST). Укрепление семейной поддержки, содействие сотрудничеству в школьной среде и привлечение ресурсов сообщества могут способствовать развитию исполнительных функций и эмоциональной регуляции, что, в свою очередь, может снизить агрессивные тенденции и улучшить психосоциальные результаты.

Ограничения и будущие направления

Данное исследование изучало роль исполнительных функций и алекситимии в связи между детскими травмами и агрессивным поведением у несовершеннолетних правонарушителей. Однако, будучи кросс-секционным исследованием, основанным на самоотчетах, оно может увеличить социальную желательность ответов и создать потенциальные проблемы для качества данных, поскольку подростки могут недооценивать пережитый опыт травм или преуменьшать агрессивные тенденции. Будущие исследования должны использовать лонгитюдные или экспериментальные дизайны, которые установят причинно-следственные связи, и включать дополнительные источники данных (например, судебные записи, институциональные файлы) для перекрестной проверки самоотчетов, тем самым повышая надежность и валидность результатов. Кроме того, исследование было сосредоточено исключительно на несовершеннолетних правонарушителях из провинции F и не включало контрольную группу неправонарушающих подростков, что ограничивает обобщаемость и внешнюю валидность результатов. Будущие исследования должны использовать многорегиональные и многогрупповые дизайны и включать как правонарушающие, так и неправонарушающие группы, чтобы проверить механизмы, посредством которых детские травмы влияют на агрессивное поведение. Хотя исполнительные функции и алекситимия были выбраны в качестве опосредующих переменных, другие психологические факторы (например, импульсивность, регуляция эмоций или социальное познание) не были включены. Дальнейшие исследования должны изучать сложные механизмы между множественными психологическими переменными и детскими травмами, чтобы разработать более комплексные стратегии профилактики и вмешательства для подростковой агрессии. Кроме того, данное исследование не контролировало потенциальные смешивающие переменные, такие как тип преступления, образование или социально-экономический статус семьи, которые могут влиять на ассоциации между детскими травмами, исполнительными функциями, алекситимией и агрессией. Будущие исследования должны включать более полные демографические и психологические меры для уточнения теоретических моделей и повышения их прогностической валидности.

Заключение

Настоящее исследование подчеркивает сложное опосредование когнитивных и эмоциональных факторов в связи между детскими травмами и агрессивным поведением у несовершеннолетних правонарушителей. В частности, наши результаты демонстрируют, что дисфункция исполнительных функций и алекситимия служат критическими опосредующими механизмами, лежащими в основе этой ассоциации. Эти результаты имеют важное значение для разработки целенаправленных вмешательств для снижения рецидивов у несовершеннолетних правонарушителей и предотвращения участия находящихся в группе риска подростков в делинквентном поведении.