Интересное сегодня

Влияние многоязычия на детей с аутизмом: исследования и реко...

Введение Исследования влияния многоязычия на детей с аутизмом и другими развивающими расстройствами ...

Как мимика влияет на предсказания в беседе: Исследование с в...

Исследование рассматривает, как мимика влияет на предсказания в беседе. В онлайн-эксперименте с вирт...

Как расположение теней влияет на точность оценки расстояния ...

Введение В естественной среде существует множество визуальных подсказок для оценки расстояния, и точ...

Как кооперация и конформизм определяют политические взгляды:...

Введение: Двухмерная структура политической идеологии Люди profoundly различаются в своих взглядах н...

Влияние языкового стиля на восприятие развлекательных медиа:...

Введение Исследование языкового стилевого соответствия (LSM) показывает, что люди часто подстраивают...

Почему стресс в понедельник опасен для сердца: новое исследо...

Почему понедельник опасен для здоровья сердца? Новое исследование, проведенное профессором Тарани Ча...

Введение в исследование зрительного внимания

Для обработки визуальной информации с высоким разрешением нам постоянно приходится двигать глазами. Периферия поля зрения страдает от эффекта скопления и недостатка остроты, что подразумевает необходимость prioritize (отдавать приоритет) определенным областям сцены перед другими. Как окуломоторная система определяет эти приоритеты? Узнает ли она их со временем? И если да, то как они меняются в течение жизни?

Особенности зрительного поведения взрослых

Последние 25 лет предпринимались extensive (обширные) попытки предсказать поведение взгляда взрослых на основе содержания визуальной сцены. Два типа особенностей сцены emerged (выявились) как особенно relevant (релевантные), а именно low-level features (низкоуровневые особенности), такие как локальный контраст в ориентации, интенсивности и цвете, и high-level objects (высокоуровневые объекты), такие как лица и текст. Объекты и их семантические особенности оказались substantially (существенно) более предсказуемыми для поведения взгляда, чем классическая low-level salience (низкоуровневая заметность).

Семантические предпочтения взгляда

Например, объекты и в частности те, которые являются лицами, текстом, touched objects (трогаемыми объектами) и объектами с implied motion (подразумеваемым движением), имеют большой вес в предсказании поведения взгляда взрослых, перевешивая низко- и среднеуровневые особенности в сложных сценах. Эти attentional biases (внимательные предубеждения) к определенным семантическим особенностям разделяются между individuals (индивидуумами), но их степень существенно и reliably (надежно) различается.

Развитие поведения взгляда у детей

В то время как визуальные предпочтения семантических особенностей extensively (широко) изучались у взрослых, об их развитии известно гораздо меньше. Примечательным исключением являются лица. Младенцы показывают визуальное предпочтение face-like dot patterns (лицеподобным точковым узорам) перед inverted patterns (инвертированными узорами) очень рано. Фактически, недавние evidence (доказательства) указывают на повышенные behavioral responses (поведенческие реакции) на такие лицеподобные стимулы у человеческих foetuses (плодов) даже в течение третьего триместра беременности.

Развитие социально значимых предпочтений

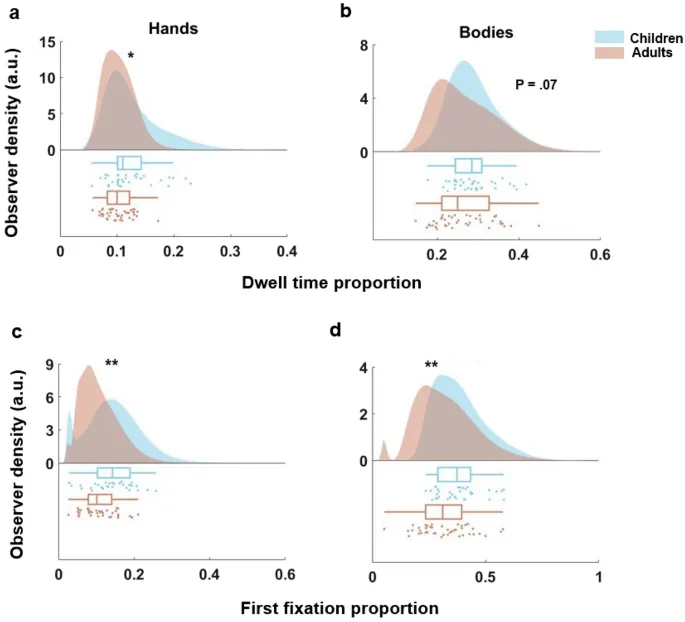

В ходе младенчества это attentional bias (внимательное предубеждение) развивается в более дифференцированное предпочтение лиц перед mere (просто) лицеподобными стимулами и не-лицевыми объектами в сложных сценах. Помимо лиц, младенцы показывают предубеждения взгляда к другим socially relevant (социально значимым) стимулам. Например, Frank et al. позволили детям от 3 до 30 месяцев свободно просматривать видео сложных социальных сцен, изображающих детей, выполняющих повседневные действия (в основном играющих с игрушками). Они обнаружили, что младенцы проводили большую proportion (пропорцию) своего dwell time (времени фиксации), фиксируя руки, когда изображенная сцена становилась социально сложной, то есть когда агенты на видео использовали свои руки для более сложных действий.

Методология настоящего исследования

В настоящем исследовании мы исследовали поведение взгляда на 40 сложных сцен у 5-летних детей дошкольного возраста и взрослых. В частности, мы tested (проверили), отличаются ли и в какой степени дети по сравнению со взрослыми в своих пропорциях (1) cumulative dwell time (совокупного времени фиксации) и (2) first fixations (первых фиксаций) по отношению к объектам нескольких семантических категорий, изображенных в этих сценах, а именно Faces (Лица), Text (Текст) и Touched objects (Трогаемые объекты).

Ключевые метрики измерения

First fixations (Первые фиксации) были описаны как driven (управляемые) automatic или bottom-up processes (автоматическими или восходящими процессами). Различия в распределении первых фиксаций могут thus (таким образом) отражать observer traits (черты наблюдателя), которые менее malleable (податливы), чем те, которые отражаются в общем времени фиксации. Здесь proportion of cumulative dwell time (пропорция совокупного времени фиксации) относится к summed duration (суммированной продолжительности) всех фиксаций, попадающих на данную особенность, деленной на summed duration (суммированную продолжительность) фиксаций, попадающих на любой объект.

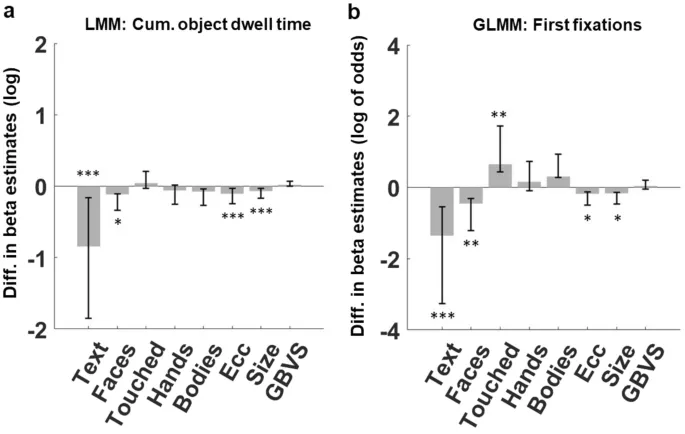

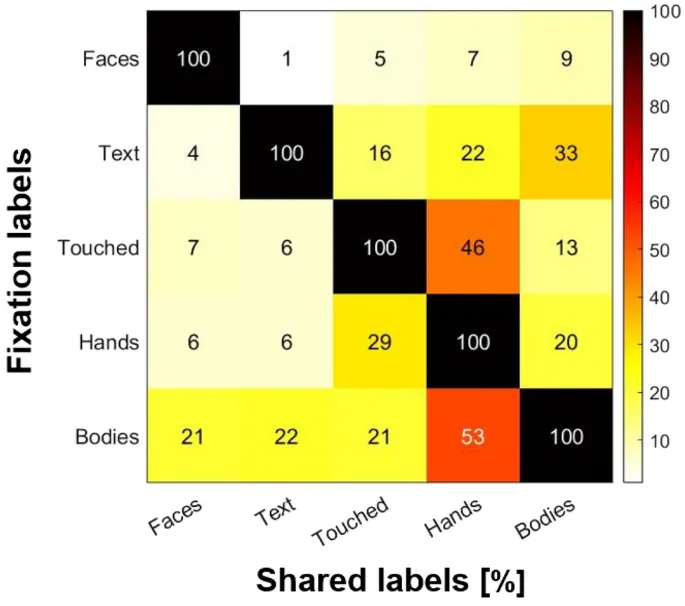

Результаты исследования

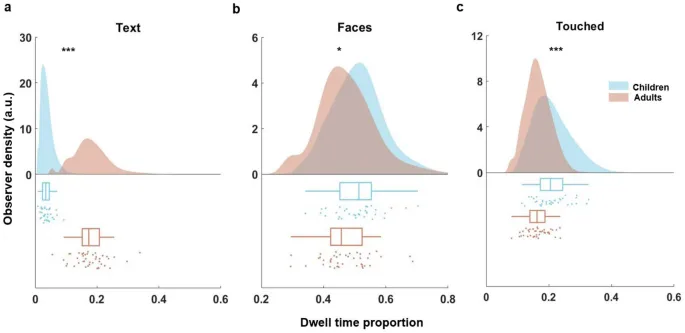

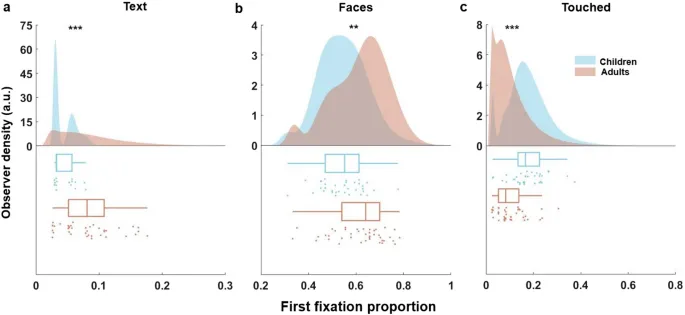

Результаты показали, что proportion (пропорция) cumulative dwell time (совокупного времени фиксации), которую дети проводили на Text (Тексте), была снижена в пять раз по сравнению со взрослыми. Напротив, дети проводили значительно больше времени, фиксируя Faces (Лица), Touched objects (Трогаемые объекты), Hands (Руки) и Bodies (Тела). Аналогичная картина emerged (проявилась) для first fixations (первых фиксаций): дети с меньшей вероятностью first fixated (первоначально фиксировали) Text (Текст) и с большей вероятностью first fixated (первоначально фиксировали) Faces (Лица), Touched objects (Трогаемые объекты), Hands (Руки) и Bodies (Тела).

Объяснение через predictive model (предсказательную модель)

Predictive model (Предсказательная модель) фиксаций объектов, контролирующая range (спектр) potential confounds (потенциальных смешивающих факторов), предполагает, что большинство этих различий можно объяснить drastically reduced text salience (кардинально сниженной заметностью текста) у детей дошкольного возраста и что этот эффект не зависит от low-level salience (низкоуровневой заметности). Эти findings (результаты) соответствуют developmental attentional antagonism (развивающемуся внимательному антагонизму) между текстом и частями тела (в частности, трогаемыми объектами и руками), который resonates (резонирует) с недавними findings (результатами), касающимися 'cortical recycling' ('корковой переработки').

Обсуждение результатов и выводы

Мы обсуждаем этот и другие potential mechanisms (потенциальные механизмы), driving (управляющие) различиями в заметности между детьми и взрослыми. Понимание того, привлекается ли и как поведение взгляда у детей к семантическому содержанию, может иметь important implications (важные последствия). Атипичное поведение взгляда по отношению к лицам было обнаружено у младенцев и детей с ASD (расстройством аутистического спектра).

Практическое значение исследования

Инсайты о семантических предубеждениях взгляда у здоровых детей могут помочь установить baseline (базовый уровень) для testing (тестирования) diagnostic potential (диагностического потенциала) поведения взгляда для нарушений нейроразвития. Более того, учитывая increasing exposure (возрастающее воздействие) детей на screen-based education (экранное образование), понимание их attentional biases (внимательных предубеждений) может помочь в design (дизайне) efficient learning material (эффективного учебного материала).

Заключение

Исследование визуального внимания у детей дошкольного возраста особенно relevant (релевантно), потому что этот возраст представляет собой время remarkable psychological growth (замечательного психологического роста). Например, selective attention (избирательное внимание) значительно развивается в течение later childhood (позднего детства), особенно между 4 и 7 годами. Кроме того, в дошкольные годы у детей есть врожденная 'theory drive' ('теоретическая drive (движущая сила)'), то есть они задают много вопросов и активно ищут causal explanations (причинные объяснения), чтобы интерпретировать и понимать вещи в их среде.