Интересное сегодня

Почему кошки спят на левом боку: научное объяснение поведени...

Кошачий сон: больше чем просто отдых Кошки спят действительно много. Согласно скромным оценкам, от 1...

Как VR, видеоконференции и личные встречи влияют на усталост...

Влияние форматов общения на рабочую динамику Цифровые технологии коммуникации стремительно развивают...

Как справиться с конкурентной дружбой

Введение С каждой встречей с друзьями, в которых дружба становится конкуренцией, может возникнуть ощ...

Гипотеза отказа исполнительных функций: как мотивация и блуж...

Гипотеза отказа исполнительных функций объясняет связь между мотивацией и блужданием ума на уровне ч...

Как приятные прикосновения укрепляют связь между людьми и кр...

Как прикосновения влияют на социальные связи Приятная тактильная стимуляция играет ключевую роль в ф...

Как часто нужно заниматься сексом для счастливых отношений: ...

Почему секс кажется утомительным, хотя должен приносить радость?«Сегодня тот самый вечер», — мечтает...

Обучение названиям признаков объектов способствует развитию исполнительных функций

Ключ к пониманию развития мозга лежит в изучении того, как обучение может изменять его функции. Одним из показателей обучения, происходящего в раннем детстве, является понимание и использование названий, описывающих форму и цвет объектов. Этот процесс известен как обучение названиям признаков (Dimensional Label Learning, DLL). DLL требует интеграции слуховых и зрительных стимулов для формирования системы соответствий, связывающих представления названий (например, «красный» и «цвет») с представлениями визуальных признаков (например, «красный» и оттенок красного).

Дети приобретают опыт работы с этими названиями в возрасте от 2 до 5 лет, и в то же время они начинают демонстрировать навыки использования названий для управления когнитивными функциями в других областях. Например, одна из характерных мер развития исполнительных функций требует, чтобы дети использовали словесные инструкции для направления внимания на визуальные измерения. Однако более широкое влияние DLL еще не было исследовано. В данном исследовании мы изучаем, как нейронные процессы, связанные с пониманием и использованием названий для визуальных признаков, предсказывают последующую производительность в задачах на исполнительные функции.

В частности, мы показываем, что левая лобная кора активируется во время задач на понимание и использование названий в возрасте 33 месяцев. Более того, мы обнаружили, что нейронная активность в этой области во время использования названий в 33 месяца связана с уровнем внимания к размерностям, но не с пространственным избирательным вниманием, в 45 месяцев. Эти результаты проливают новый свет на роль обучения названиям в процессах развития мозга и поведения. Более того, эти данные свидетельствуют о том, что обучение названиям признаков распространяется за пределы изученной информации, влияя на другие аспекты познания. Мы ожидаем, что эти результаты могут послужить отправной точкой для будущих исследований по внедрению тренировки названий в качестве вмешательства для влияния на дальнейшие когнитивные процессы.

Введение

Раннее детство — это период быстрого и глубокого развития навыков исполнительных функций (Executive Functions, EF). Эти навыки связаны с широким спектром результатов развития, включая академическую успеваемость. Выявление ранних нейронных маркеров, которые могут предсказать последующее развитие EF, может углубить наше понимание механизмов, участвующих в развитии EF, и способов, которыми EF связаны с другими аспектами когнитивного функционирования. До недавнего времени, однако, исследование нейронных механизмов, связанных с ранним появлением EF, оставалось малоизученным. Этот факт в основном обусловлен ограничениями технологий, доступных для измерения нейронной функции в раннем детстве, а также ограничениями теорий нейрокогнитивного развития. Обычно развитие EF объясняется процессами созревания. В этих теориях процессы обучения или опыта, которые изменяют функцию мозга, не специфицируются. Из-за абстрактной и общей природы процессов EF сложно связать эти процессы с более специфическими механизмами обучения, которые участвуют в появлении EF. Без идентификации того, какие более фундаментальные процессы порождают EF, может быть сложно понять, где искать ранние предвестники EF.

В этом проекте мы сосредоточились на конкретном аспекте EF: внимании к размерностям. Внимание к размерностям относится к способности направлять обработку на определенный аспект стимулов, такой как форма или цвет. Это включает такие способности, как избирательное и гибкое внимание.

Недавняя нейрокомпьютерная теория, динамическая теория полей (dynamic field theory), продемонстрировала, что обучение названиям визуальных признаков и размерностей может объяснить развитие общих навыков внимания в широком диапазоне контекстов, включая использование правил, категоризацию и прайминг. В этой системе обучение названиям визуальных признаков строит ассоциации между названиями и визуальными представлениями. Эти ассоциации затем могут использоваться для приоритизации обработки информации на основе представленных целей задачи. Таким образом, предполагается, что обучение названиям культивирует нейронные механизмы, которые могут использоваться для гибкого или целенаправленного мышления на основе того, как названия используются для улучшения обработки связанных признаков. Ключевым предсказанием этой модели является то, что понимание и использование размерных названий должно вызывать нейронную активацию, которая осмысленно связана с развитием внимания к размерностям.

Эта перспектива соответствует духу недавней реконцептуализации EF вокруг навыков, которые дети используют для достижения целей в конкретных контекстах. То есть EF обычно концептуализируется как имеющая структурные компоненты, соответствующие торможению, рабочей памяти и когнитивной гибкости. Эта новая реконцептуализация вместо этого предполагает, что EF возникает из совокупности факторов, включая когнитивные навыки ребенка, ценности и мотивацию, а также контекст или среду, в которой дети преследуют цели. Таким образом, вместо того, чтобы основывать производительность в задачах EF, таких как задача сортировки карт с изменением размерностей (Dimensional Change Card Sort, DCCS), на структурных компонентах EF, эта модель рассматривает производительность в этой задаче через призму использования размерных названий для улучшения обработки визуальных размерностей. Успех или неудача детей в этой задаче и связанных с ней задачах, следовательно, является функцией конфигурации стимулов и истории решений в задаче или опыта, предшествующего задаче.

В этом проекте мы исследовали нейронные механизмы, связанные с ранним пониманием названий для визуальных признаков и размерностей. Оценки обучения названиям признаков обычно включают простые меры понимания, в которых дети выбирают целевой объект из массива («Какой из них красный?»), и использования, где детям предлагается назвать цвет («Какого цвета это?»). Процесс обучения названиям визуальных признаков является четко определенным пространством задач. Дети учатся прямым ассоциациям между визуальными признаками, такими как оттенок красного, и названием «красный». Дети также формируют прямые ассоциации между названиями и другими названиями. Например, дети могут надежно дать название цвета (даже если это не правильное название), когда их спрашивают: «Какого цвета это?». Таким образом, дети понимают, что определенные названия связаны друг с другом. По мере того как дети формируют интегрированный набор ассоциаций названий с признаками и названий с другими названиями, они могут дать правильное название, когда их спрашивают «Какого цвета это?».

Хотя эти примеры сосредоточены на измерении цвета, аналогичные закономерности обучения наблюдались и с измерением формы. В целом, считается, что дети приобретают свои размерные названия примерно к 30 месяцам.

Обучение названиям признаков также было связано с пониманием размерности. То есть, по мере того как дети учатся сети ассоциаций «название-название-признак», они развивают понимание визуальных размерностей, которое дает способность обращать внимание на эти размерности. Например, в оценках обучения названиям признаков применяется задача сопоставления для проверки внимания детей к размерностям. В этой задаче детям показывается пара эталонных объектов одного цвета, но разной формы. Затем детям предлагается выбрать из массива другой объект, который соответствует первой паре объектов. Если дети могут понять, что исходная пара объектов не просто одинакова случайным образом, а их сходство носит размерный характер, то дети могут надежно идентифицировать другой объект, который соответствует по цветовой размерности.

Размерные названия становятся более значимыми на более поздних этапах развития, поскольку они используются не только для понимания размерности, но и в задачах, которые измеряют раннее появление EF. Например, задача DCCS проверяет когнитивную гибкость детей с использованием словесных правил. Детям дается первоначальный набор правил для сортировки карточек по форме или цвету, а затем предлагается переключиться и сортировать карточки по другому измерению. Такие меры производительности часто используются для оценки статуса развития EF. Эта задача выявляет качественный сдвиг в производительности: большинство 3-летних детей обычно не могут переключить правила, но испытывают трудности с переключением к 4 годам. Более того, производительность в DCCS нарушена у групп с расстройством развития речи, синдромом дефицита внимания и гиперактивности и аутизмом. Таким образом, задача DCCS предоставляет важный показатель контроля внимания к размерностям в раннем развитии. Связь между обучением названиям признаков и задачей DCCS, однако, ранее не исследовалась.

Предыдущие исследования, однако, продемонстрировали роль маркировки и понимания размерностей в производительности DCCS. Например, когда дети маркируют релевантный признак тестовой карточки перед сортировкой, это улучшает их способность переключать правила. Далее, обучение детей пониманию размерностей перед выполнением DCCS путем разделения и агрегирования размерностей объектов может также улучшить переключение. Более того, производительность в DCCS связана с производительностью в мерах прайминга внимания и категоризации, которые не включают явные инструкции по обращению внимания на размерности. Таким образом, навыки, необходимые для DCCS, распространяются на другие контексты, где внимание является неявным.

Методы исследования

Экспериментальные процедуры

Участники: В окончательный анализ были включены двадцать пять детей (18 девочек; первая сессия: средний возраст 33,4 месяца, стандартное отклонение 0,45; вторая сессия: средний возраст 45,7 месяца, стандартное отклонение 0,59). Мы не проводили никакого скрининга участников. Дополнительно было набрано 40 детей, но они были исключены по различным причинам. Двенадцать детей не закончили протоколы задач в первой сессии, двенадцать детей отказались начинать задачи вообще, двое были исключены из-за вмешательства родителей во время сессии, один из-за того, что шапка для фМРТ (функциональная ближняя инфракрасная спектроскопия) была слишком мала для головы участника, трое из-за ошибки экспериментатора, один из-за непригодной оцифровки пробника фМРТ, у одного ребенка возраст был неверно указан в нашей базе данных участников, и восемь детей, успешно завершивших сессию в 33 месяца, не вернулись для сессии в 45 месяцев. Каждая сессия занимала не более часа, и детям дарили игрушку за участие. По завершении второй сессии семьи также получали подарочную карту Amazon на 10 долларов. Протокол исследования был одобрен этическим комитетом Университета Теннесси, Ноксвилл (IRB), и все методы выполнялись в соответствии с руководящими принципами и нормативными актами. Было получено информированное согласие от родителей или законных опекунов всех участников.

Поведенческие задачи

В 33 месяца дети выполняли задачи на продукцию, понимание и сопоставление цветов, канонических форм и вложенных форм, аналогично задачам, использовавшимся ранее в литературе, на 27-дюймовом мониторе с сенсорным экраном. Каждая из девяти задач включала десять испытаний (всего 90). Задачи с цветом использовали шесть разных цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый), а задачи с формой использовали шесть разных форм (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, сердце и звезда, рис. 2). Эти задачи выполнялись на ПК под управлением программного обеспечения EPrime 2.0.

- Для задач на продукцию детям показывали один объект и спрашивали: «Какая это форма/цвет?» Экспериментатор вводил ответы ребенка в две категории в зависимости от того, правильно или неправильно ответил ребенок. Если дети говорили, что не знают, это кодировалось как неправильный ответ. Если дети сначала отвечали с использованием неуместного измерения, экспериментатор спрашивал: «Я знаю, что это [ответ ребенка], но ты знаешь, какого это цвета/формы?» Экспериментатор вводил ответ ребенка только в том случае, если ребенок затем отвечал в нужном измерении или повторял свой предыдущий ответ.

- Для задач на понимание детям показывали массив из шести объектов, расположенных по воображаемому кругу, и спрашивали, например: «Какой из них синий?» Дети отвечали, касаясь одного из шести объектов на экране.

- Для задач на сопоставление детям показывали два объекта, которые были одинаковы по одному измерению, и спрашивали: «Видишь, как эти два одинаковы?» (указывая на два эталонных объекта). Через 2000 мс появлялся массив из шести других объектов, расположенных по воображаемому полукругу, и детей спрашивали: «Какой из этих такой же, как эти два?» (указывая на объекты вдоль воображаемого полукруга). Затем ребенку разрешалось коснуться одного из шести элементов, чтобы указать свой выбор. Порядок задач был случайным.

В 45 месяцев дети выполняли задачи DLL для продукции и понимания цветов и форм, в дополнение к DCCS и Flanker (рис. 2). В DCCS детям показывали тестовую карточку и предлагали сортировать ее по одному из двух мест, обозначенных изображениями лотков с целевыми карточками. Во время фаз до и после переключения дети сортировали желтые дома и фиолетовых рыб к целевым карточкам фиолетового дома и желтой рыбы. Дети указывали свой выбор, касаясь места сортировки на экране. Экспериментатор сначала демонстрировал сортировку двух испытаний по предыдущему измерению переключения детям. За этим следовали пять испытаний до переключения, пять испытаний после переключения и 30 смешанных блочных испытаний, в которых релевантное измерение менялось между испытаниями. Во время смешанных блочных испытаний признаки объектов менялись: сортировали красные стулья и зеленых кроликов к целевым карточкам зеленых стульев и красных кроликов, и детям предлагалось сортировать по предыдущему измерению переключения на 10/30 испытаний и по измерению после переключения на 20/30 испытаний. Детям сначала говорили: «Иногда мы будем играть в игру с формами, а иногда — в игру с цветами. В игре с формами кролики идут сюда, а стулья — туда. В игре с цветами красные идут сюда, а зеленые — туда». Компьютер воспроизводил звуковой сигнал либо формы, либо цвета в зависимости от релевантного правила сортировки, и экспериментатор повторял правило для ребенка (т. е. «Теперь мы играем в игру с цветом/формой»). Детям оба правила повторяли, если они неправильно сортировали смешанное блочное испытание. Предыдущее измерение сортировки переключения было уравновешено между детьми.

В задаче Flanker детям сказали, что они будут кормить животных, и им показывали различных животных, смотрящих вправо или влево. Чтобы накормить животных, они использовали серийную панель ответов, чтобы указать, в каком направлении смотрит центральное животное. Было три разных типа испытаний. В нейтральных испытаниях детям показывали только одно животное на экране. В конгруэнтных испытаниях четыре одинаковых животных окружали центральное животное (по два с каждой стороны), и все животные смотрели в одном направлении. В неконгруэнтных испытаниях окружающие животные смотрели в противоположном направлении от центрального животного. Дети выполнили шесть практических испытаний и 45 тестовых испытаний (по 15 каждого типа). Анализировалась доля правильных ответов, а также время реакции.

Запись и анализ данных фМРТ

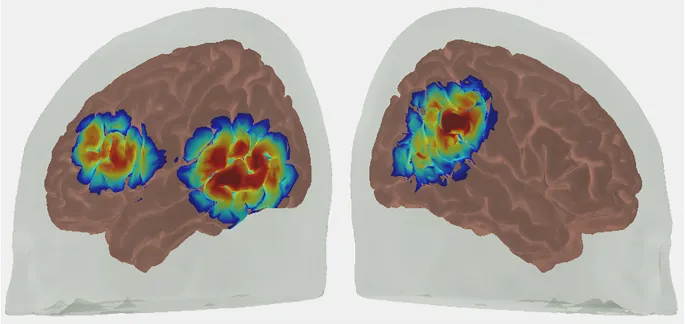

Функциональная ближняя инфракрасная спектроскопия (фМРТ) использовалась для мониторинга кортикальной активности посредством изменений в оксигенированном и деоксигенированном гемоглобине во время выполнения детьми этих задач. Данные собирались с частотой 25 Гц с использованием системы Techen CW6 с длинами волн 830 нм и 690 нм. Для измерения нейронной активации в левой лобной, левой височно-теменной и правой теменной областях дети носили фМРТ-шапку 52 см, оснащенную четырьмя источниками и восемью детекторами, что в сумме давало десять каналов длиной 3 см (рис. 1). Три канала располагались над левой лобной областью, четыре — над левой височно-теменной областью и три — над правой теменной областью. После надевания шапки на голову каждого ребенка использовалась система оцифровки Polhemus для записи местоположений источников и детекторов, а также пяти анатомических ориентиров на голове каждого участника (vertex (CZ), правое ухо, левое ухо, nasion и inion) в индивидуальный атлас в AtlasViewer.

Программное обеспечение HomER2 использовалось для вычитания базовой линии из необработанных данных и преобразования их в меру оптической плотности. Движения артефактов в фМРТ обычно возникают из-за сдвигов между источниками и кожей головы. Поскольку маленькие дети особенно подвержены движениям в этом возрасте, в этом исследовании использовался метод коррекции, который потенциально мог сохранить большее количество испытаний. В этом исследовании использовался модифицированный метод вейвлет-фильтрации для последовательной коррекции движений по каждому каналу, используя пороговое значение IQR 0,5. Затем данные проходили полосовую фильтрацию для сохранения частот от 0,01 до 0,5 Гц. Затем данные преобразовывались в значения концентрации с использованием модифицированного закона Бура-Ламберта и известных коэффициентов экстинкции оксигенированного и деоксигенированного гемоглобина с дифференциальными значениями фактора пути и частичного пути 6,0.

Объемные временные ряды данных строились из этих очищенных данных в соответствии с процедурой, изложенной Forbes et al. Мы использовали атлас 30-месячного ребенка для регистрации данных фМРТ. Сначала мы создали световую модель, используя пространственные координаты положений источника-детектора. Используя AtlasViewer, мы провели симуляции миграции фотонов для создания профилей чувствительности, оценивая путь света для каждого канала, используя параметры коэффициентов поглощения и рассеяния для кожи головы, цереброспинальной жидкости (CSF), серого и белого вещества. Мы создали профили чувствительности с помощью симуляций Монте-Карло из 10 000 000 фотонов для каждого канала, чтобы определить его пространственную чувствительность. Профили чувствительности для каждого канала были пороговыми на уровне 0,0001 и объединены для создания масок, специфичных для участников, отражающих кортикальный объем всех записывающих каналов NIRS. После этого эти маски использовались для создания групповой маски, включающей воксели, по которым предоставлялись данные как минимум 75% участников.

Реконструкция изображений в NeuroDOT интегрирует смоделированную световую модель с предварительно обработанными данными канального пространства для генерации объемных временных рядов данных. Данные каналов, изначально собранные с частотой 25 Гц, были понижены до 10 Гц для снижения вычислительных затрат. Надлежащая оценка диффузии ближнего инфракрасного света в биологической ткани является проблемой, специфичной для оптической визуализации, поскольку реконструкция изображений данных NIRS подвержена ошибкам округления и может привести к недоопределенному решению. Поэтому мы использовали метод регуляризации Тихонова для создания воксельных временных рядов данных для HbO и HbR. Затем использовалось общее линейное моделирование для оценки амплитуды HbO и HbR для каждого условия и участника по измеренным вокселям. Функция 3dMVM AFNI использовалась для проведения групповых анализов. Мы установили пороги для карт эффектов с пороговым значением вокселя p < 0,05. Функция 3dClustSim AFNI использовалась для коррекции ANOVA на множественные сравнения. Чтобы избежать повышенных ложноположительных результатов, связанных с использованием типичной функции пространственной автокорреляции (ACF), мы решили следовать смешанному подходу, предложенному Cox et al. В этом подходе ACF оценивается с помощью функции, содержащей как гауссовы, так и моноэкспоненциальные компоненты, вместо предыдущего предположения о гауссовой форме. Поэтому мы использовали функцию 3dFWHMx AFNI для каждого ANOVA для оценки значений ACF. После этого эти значения были включены в 3dClustSim для контроля семейной ошибки первого рода с использованием порогового значения альфа 0,01 и порогового значения вокселя p = 0,05. Затем извлекались средние значения HbO и HbR для любых кластеров со значимыми взаимодействиями, и мы использовали SPSS (IBM, версия 25) для любых последующих тестов. Коррекции Гринхауса-Гессера для нарушений сферичности применялись при необходимости, а коррекции Бонферрони использовались для множественных сравнений.

Для изучения взаимосвязи между активацией в задачах DL и поведенческой производительностью были проведены t-тесты с использованием программы 3dttest++ AFNI. HbO и HbR тестировались против нуля для задач DL, усредненных по задачам (комбинируя цвет, форму и вложенные формы) и по измерениям (комбинируя продукцию и понимание), с использованием средней поведенческой оценки каждого участника для задачи или измерения в качестве ковариаты. Затем были определены кортикальные области, имевшие значения Hb, которые коррелировали с поведенческими оценками участников, с использованием 3dClustSim для контроля семейной ошибки первого рода с использованием порогового значения альфа 0,01 и порогового значения вокселя p = 0,05. Значения концентрации HbO и HbR были извлечены для визуализации ассоциации между Hb и производительностью.

Результаты

Поведенческие результаты в 33 месяца

Мы сравнили производительность в задачах на понимание и продукцию канонических форм и цветов с использованием двухфакторного дисперсионного анализа с повторными измерениями 2x2. Мы наблюдали основной эффект измерения, F(1,24) = 5,716, p = 0,025, ηp2 = 0,192. Дети показали лучшую производительность с цветами (M = 0,752, SD = 0,30), чем с формами (M = 0,660, SD = 0,25). Мы также наблюдали взаимодействие между задачей и измерением, F(1,24) = 4,255, p = 0,05, ηp2 = 0,151. Дети не различались по производительности понимания между измерениями (цвет M = 0,712, SD = 0,32; форма M = 0,684, SD = 0,25), t(24) = 0,562, p = 0,579, но показали лучшую продукцию цвета (M = 0,792, SD = 0,28), чем продукцию формы (M = 0,636, SD = 0,25), t(24) = 3,183, p = 0,004.

Мы исследовали влияние сложности стимула на понимание и продукцию названий признаков, сравнивая производительность между каноническими формами и вложенными формами. В этом анализе мы наблюдали основной эффект сложности, F(1,24) = 18,782, p < 0,001, ηp2 = 0,439. Дети показали лучшую производительность с каноническими формами (M = 0,716, SD = 0,26), чем с вложенными формами (M = 0,633, SD = 0,31). Мы также наблюдали взаимодействие между задачей и сложностью, F(1,24) = 4,802, p = 0,039, ηp2 = 0,166. Дети показали лучшую производительность в понимании вложенных форм (M = 0,684, SD = 0,33), чем в продукции вложенных форм (M = 0,582, SD = 0,31), t(24) = 2,385, p = 0,025. Мы также наблюдали, что дети показали лучшую производительность в понимании канонических форм (M = 0,712, SD = 0,32), чем в продукции канонических форм (M = 0,636, SD = 0,25), t(24) = 2,642, p = 0,014. Канонические формы были лучше, чем вложенные формы, только в продукции (p = 0,131).

Поведенческие ассоциации между 33 и 45 месяцами

Далее мы изучили ассоциации между поведенческими задачами, проведенными в 33 и 45 месяцев (см. Таблицу 1 для статистических результатов). Производительность DCCS не была связана с производительностью ни в одной из задач, проведенных в 33 месяца. В задаче Flanker процент правильных ответов на нейтральных испытаниях был связан с процентом правильных ответов на продукции цвета, продукции формы, понимании цвета и сопоставлении цветов. Процент правильных ответов на конгруэнтных испытаниях был связан с процентом правильных ответов на продукции цвета и формы, понимании цвета, понимании формы и сопоставлении цветов. Процент правильных ответов на неконгруэнтных испытаниях не был связан с процентом правильных ответов ни в одной из задач, проведенных в 33 месяца. Эффект Flanker по сравнению с нейтральными испытаниями был связан с процентом правильных ответов на продукции цвета и сопоставлении форм.

Нейронные результаты в 33 месяца

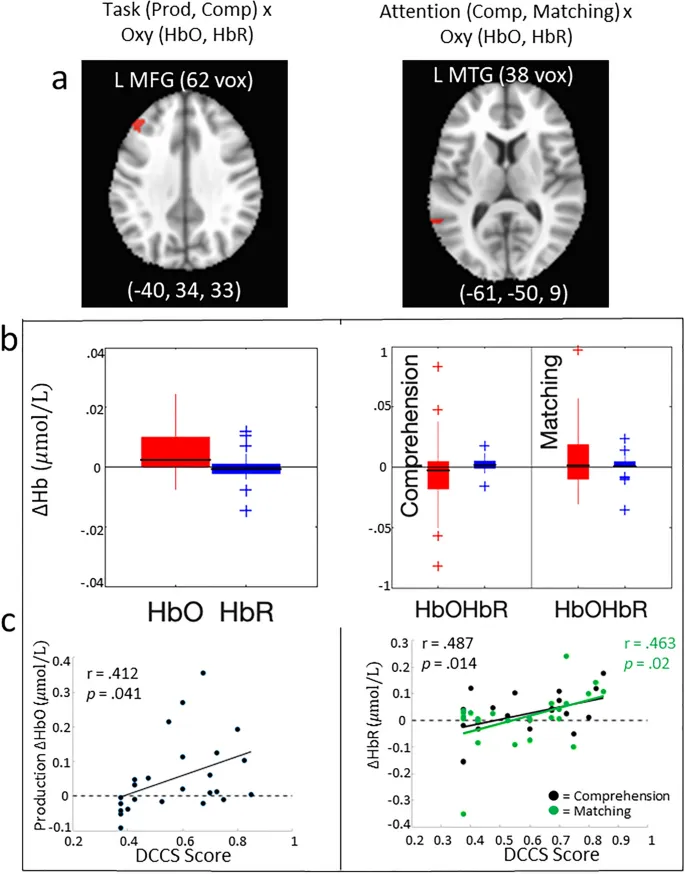

Сначала мы исследовали нейронную активацию в зависимости от задачи маркировки. То есть, мы сравнивали понимание с продукцией и включали все типы стимулов в эти задачи (рис. 3a,b). Мы наблюдали кластер активации в левой средней лобной извилине (Middle Frontal Gyrus, MFG), который показал эффект Hb, F(1,24) = 6,379, p = 0,018, η2 = 0,08. Этот регион мозга показал значительно более высокий уровень HbO (M = 0,043) по сравнению с HbR (M = -0,011), что указывает на то, что этот регион коры был задействован во время обеих задач — понимания и продукции.

Затем мы исследовали нейронную активацию, которая была уникальной для внимания к размерностям, сравнивая активацию во время задачи сопоставления и задачи понимания. Это сравнение было выбрано потому, что задача понимания имеет сходные требования к задаче, как и задача сопоставления (т. е. найти цель среди массива элементов), но не требует внимания к размерностям для определения цели. Этот анализ выявил кластер в левой средней височной извилине (Middle Temporal Gyrus, MTG), который показал взаимодействие между Hb и Задачей, F(1,24) = 5,548, p = 0,027, η2 = 0,02. Последующие анализы показали, что разница между HbO и HbR была выше во время задачи сопоставления (M = 0,08), чем во время задачи понимания (M = -0,07, p = 0,027). Таким образом, этот регион был более сильно активирован, когда требовалось внимание к размерностям.

Далее мы исследовали различия между измерениями, сравнивая активацию между измерениями формы и цвета. То есть, мы сравнивали испытания с формой с испытаниями с цветом и включали оба условия — понимание и продукцию. Этот анализ не дал никаких значимых кластеров. Наконец, мы исследовали эффект сложности стимула, сравнивая активацию между задачами с формами и вложенными формами. Опять же, мы сравнивали испытания с каноническими формами с испытаниями с вложенными формами и включали оба условия — понимание и продукцию. Этот анализ также не выявил никаких значимых кластеров.

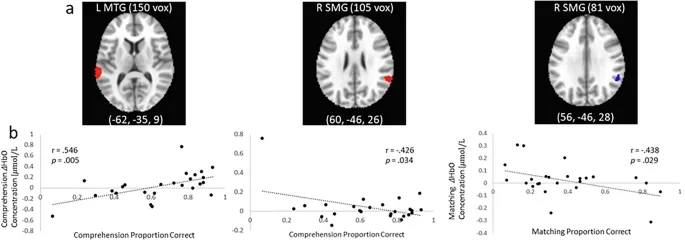

Мы также исследовали, связана ли производительность задачи маркировки с активацией во время задач маркировки (рис. 4a,b). HbO в левой MTG во время понимания размерных названий положительно коррелировал с производительностью понимания, так что дети с более высокой производительностью также демонстрировали более высокую активацию (r = 0,546, p = 0,005). Мы также обнаружили отрицательную взаимосвязь между активацией понимания и производительностью в правой надкраевой извилине (Supramarginal Gyrus, SMG), указывая на то, что дети с более высокой производительностью демонстрировали более низкую активацию в этом регионе (r = -0,426, p = 0,043). Существовала аналогичная отрицательная ассоциация в правой SMG между производительностью сопоставления и активацией (r = -0,438, p = 0,029). Задач активационных ассоциаций для продукции не было. Все корреляции проводились с использованием двусторонних тестов.

Предсказание поведения в 45 месяцев

Наш основной вопрос заключается в том, предсказывают ли нейронные процессы, связанные с пониманием и использованием размерных названий, последующее развитие внимания к размерностям. Мы использовали вышеуказанные кластеры для изучения того, предсказывает ли активация в этих регионах производительность в задачах DCCS и Flanker в 45 месяцев (рис. 3c). Для задачи DCCS мы использовали общий процент правильных ответов. Для задачи Flanker мы исследовали несколько мер производительности: точность на неконгруэнтных испытаниях, эффект Flanker по сравнению с конгруэнтными испытаниями (разница между точностью на конгруэнтных и неконгруэнтных испытаниях) и эффект Flanker по сравнению с нейтральными испытаниями (разница между точностью на нейтральных и неконгруэнтных испытаниях). Поскольку мы делаем предсказания, что один набор поведенческих мер не будет связан с активацией, мы также представляем Бэйесов фактор (BF) для тестов, которые не являются значимыми.

HbO в левой MFG во время продукции названий в 33 месяца значимо положительно коррелировал с производительностью DCCS в 45 месяцев (r = 0,412, p = 0,041). Одной из проблем является то, что эта ассоциация может быть обусловлена выбросами. Чтобы изучить устойчивость этой ассоциации, мы удалили одного участника, чья активация была более чем в 2,5 раза выше среднего значения активации. Корреляция оставалась значимой (r = 0,417, p = 0,043). Мы также удалили еще одного участника, чья активация была более чем в 2 раза выше среднего значения активации, и корреляция оставалась значимой (r = 0,473, p = 0,023).

HbO в этом кластере во время задачи продукции не был связан с производительностью Flanker (неконгруэнтные: r = -0,172, p = 0,411, BF = 4,646; конгруэнтные–неконгруэнтные: r = 0,056, p = 0,790, BF = 6,276; нейтральные–неконгруэнтные: r = 0,226, p = 0,276, BF = 3,607). HbR в этом регионе во время задачи продукции не был связан ни с одной поведенческой мерой (DCCS: r = 0,105, p = 0,616, BF = 5,738; неконгруэнтные: r = 0,139, p = 0,506, BF = 5,219; конгруэнтные–неконгруэнтные: r = 0,029, p = 0,891, BF = 6,440; нейтральные–неконгруэнтные: r = -0,130, p = 0,534, BF = 5,365).

HbO в этом регионе во время задачи понимания не был связан ни с одной поведенческой мерой (DCCS: r = -0,041, p = 0,847, BF = 6,381; неконгруэнтные: r = -0,244, p = 0,240, BF = 3,273; конгруэнтные–неконгруэнтные: r = 0,195, p = 0,350, BF = 4,214; нейтральные–неконгруэнтные: r = 0,123, p = 0,558, BF = 5,479). HbR в этом регионе во время задачи понимания также не был связан ни с одной поведенческой мерой (DCCS: r = 0,015, p = 0,942, BF = 6,438; неконгруэнтные: r = -0,230, p = 0,270, BF = 3,549; конгруэнтные–неконгруэнтные: r = 0,370, p = 0,069, BF = 1,256; нейтральные–неконгруэнтные: r = 0,312, p = 0,129, BF = 2,063).

В кластере активации из сравнения между пониманием и сопоставлением в левой средней височной извилине, производительность DCCS была положительно коррелирована с HbR как для задач понимания, так и для задач сопоставления (r = 0,487, p = 0,014 и r = 0,463, p = 0,02 соответственно). Этот результат предполагает, что лучшая производительность DCCS была связана со слабым возбуждением в этом кластере во время задач понимания и сопоставления. Производительность Flanker не была связана со значениями HbR для понимания (неконгруэнтные: r = 0,344, p = 0,092, BF = 1,590; конгруэнтные–неконгруэнтные: r = -0,328, p = 0,110, BF = 1,824; нейтральные–неконгруэнтные: r = -0,036, p = 0,865, BF = 6,408) или сопоставления (неконгруэнтные: r = 0,066, p = 0,754, BF = 6,192; конгруэнтные–неконгруэнтные: r = -0,149, p = 0,477, BF = 5,058; нейтральные–неконгруэнтные: r = -0,102, p = 0,629, BF = 5,787). Поведенческая производительность не была связана с HbO во время понимания (DCCS: r = -0,270, p = 0,191, BF = 2,718; неконгруэнтные: r = -0,059, p = 0,780, BF = 6,253; конгруэнтные–неконгруэнтные: r = 0,080, p = 0,705, BF = 6,055; нейтральные–неконгруэнтные: r = 0,145, p = 0,491, BF = 5,133) или сопоставления (DCCS: r = -0,152, p = 0,468, BF = 5,003; неконгруэнтные: r = -0,038, p = 0,857, BF = 6,396; конгруэнтные–неконгруэнтные: r = 0,204, p = 0,329, BF = 4,049; нейтральные–неконгруэнтные: r = 0,042, p = 0,843, BF = 6,374) задач.

Обсуждение

Настоящее исследование изучало ранние нейронные маркеры последующего развития исполнительных функций (EF). Меры нейрокогнитивной функции в раннем детстве редки и обычно ограничиваются пассивными задачами. фМРТ, однако, может предоставлять меры нейронной функции во время задач, в которых дети активно задействуют когнитивные функции. Здесь мы сосредоточились конкретно на одном аспекте EF — внимании к размерностям. Основываясь на динамической нейронной полевой модели внимания к размерностям, мы предсказывали, что нейронная активация во время понимания и использования размерных названий будет осмысленно связана с последующей производительностью в задаче DCCS.

Мы провели первое исследование нейронных механизмов, лежащих в основе понимания и использования размерных названий. Наши результаты показали, что левая лобная кора задействуется, когда дети выполняют простое понимание и использование размерных названий. Мы также исследовали внимание к размерностям в 33 месяца и обнаружили, что левая височная кора задействуется, когда на внимание к размерностям накладываются требования. Как предсказывалось динамической нейронной полевой моделью, нейронные реакции во время использования размерных названий в 33 месяца предсказывали производительность в задаче DCCS, но не в задаче Flanker. Этот результат подтверждает идею о том, что раннее обучение названиям признаков влияет на последующее внимание к размерностям, один из аспектов EF. Это особенно примечательно из-за широкой обобщаемости эффекта обучения названиям. То есть, DCCS обычно характеризуется как тест когнитивной гибкости и использования правил, которые не являются требованиями задачи, вовлеченными в задачу продукции размерных названий. Тем не менее, нейронные процессы, участвующие в продукции размерных названий, предсказывали будущую производительность в задаче DCCS. Бэйесовские факторы по корреляциям между производительностью Flanker и нейронной активацией во время DL-задач варьировались от анекдотических до умеренных свидетельств в пользу нулевой гипотезы. Таким образом, будущие исследования потребуются для репликации этих результатов с более крупными выборками и, возможно, более широким набором контрольных задач, чтобы лучше понять взаимосвязь между ранними нейронными мерами и последующими мерами EF.

Примечательно, что активация во время продукции размерных названий, но не понимания, была связана с последующей производительностью в задаче DCCS. Как обсуждалось Sandhofer и Smith, продукция размерных названий требует интеграции нескольких типов ассоциаций. То есть, размерное название связано с подмножеством названий признаков, а названия признаков связаны с конкретными значениями признаков. Таким образом, когда их спрашивают, например, «Какого цвета это?», дети должны использовать название «цвет», чтобы активировать набор названий, релевантных для этого измерения. Эти названия затем могут использоваться для усиления нейронного представления релевантного визуального измерения для выбора соответствующего признака для обработки. После выбора визуального признака может быть выбрано связанное название признака для ответа. В отличие от этого, задача понимания предоставляет детям название признака, и простые ассоциации признак-название могут использоваться для выбора соответствующего целевого объекта. Таким образом, задача продукции уникально включает визуальное внимание, что может быть причиной того, что нейронная активация во время этой задачи была связана с последующей производительностью DCCS.

Эти данные подтверждают новую интерпретацию механистической основы развития EF. Обычно EF описывается в терминах компонентов, таких как торможение, рабочая память и переключение. Развитие этих компонентов приписывается созреванию лобной коры, а исследования по обучению или вмешательству обычно фокусируются на прямом обучении этих компонентов. Помимо обучения этим компонентам, как при тренировке мышц, нет места для процессов обучения или специфического опыта, которые могли бы вызвать изменения в развитии EF. Наши результаты указывают на специфический процесс обучения, ассоциацию визуальных признаков с названиями, как движущую силу изменений в внимании к размерностям. Основываясь на предыдущей работе с использованием модели DNF, формирование ассоциаций между визуальными признаками и названиями обеспечивает механизм, с помощью которого представления названий могут влиять на представления объектов и направлять целенаправленное поведение. Текущее исследование является первым, которое напрямую демонстрирует, что процессы обучения названиям признаков влияют на нейрокогнитивную динамику развития EF.

Мы также наблюдали активацию в левой средней височной коре, связанную с требованиями к вниманию к размерностям задачи сопоставления. Предыдущие исследования связывали этот аспект височной коры с важными аспектами познания, такими как называние цветов и семантическая память — связывание концептуальных представлений с долговременной памятью. Поэтому неудивительно, что мы увидели активацию в этих регионах во время этих задач обучения названиям признаков. Возможно, удивительным было то, что HbR в этом регионе положительно коррелировал с будущей производительностью DCCS. Этот результат предполагает, что развитие может включать не только увеличение активации лобной коры, но и снижение активации задней коры в задачах обучения названиям признаков.

В этом исследовании были также сделаны ряд других поведенческих наблюдений. В 33 месяца мы обнаружили, что дети показали более низкую производительность в задачах с вложенными формами по сравнению с задачами с каноническими формами, что согласуется с предыдущими данными в литературе, согласно которым вложенные формы особенно трудны. Эта трудность может быть связана с необходимостью избирательного внимания для фокусировки на названии формы, применимом к вложенной форме, а не на связанном названии объекта. Взаимная исключительность также могла сыграть роль, в том смысле, что после того, как у детей есть одно название для объекта (например, часы), они сопротивляются применению к нему другого названия (например, круг). Мы также обнаружили, что дети показали лучшую производительность в задачах с цветом, чем с формой. Это неудивительно, поскольку предыдущие исследования показывают, что названия цветов гораздо чаще встречаются в языковом вводе, который получают дети. Дети также прошли три различных типа задач на размерности: продукция, понимание и сопоставление. Мы обнаружили, что дети показали более низкую производительность в задачах сопоставления, чем в задачах продукции или понимания, что согласуется с предыдущими данными по этим задачам. Трудность в задаче сопоставления также может быть связана с повышенными требованиями к избирательному вниманию к размерностям.

В 45 месяцев мы наблюдали, что большая часть детей не смогла переключить правила (11/25) во время фазы после переключения задачи DCCS, что типично для этой возрастной группы. Кроме того, мы также наблюдали, что производительность в смешанном блоке не была связана с успехом в фазе после переключения, что предполагает, что смешанный блок предоставляет уникальную меру гибкости внимания. Во время смешанного блока признаки карточек меняются на новые значения, что обычно улучшает производительность переключения. Однако случайное чередование того, какое измерение является релевантным от испытания к испытанию, представляло задачи, которые решались с различной степенью успеха у разных участников. В задаче Flanker мы обнаружили, что дети показали наименьшую производительность и самое высокое время реакции на неконгруэнтных испытаниях, что согласуется с предыдущими данными в литературе у более старших детей и взрослых. Кроме того, дети работали медленнее на конгруэнтных испытаниях по сравнению с нейтральными. Этот результат предполагает, что 45-месячные дети испытывают трудности с фокусировкой внимания на релевантном для задачи элементе, даже когда отвлекающие стимулы конгруэнтны идентичности целевого стимула. Очень немногие исследования изучали этот эффект у более младших детей, особенно с использованием направленных стимулов. Тем не менее, эти результаты в целом согласуются с результатами из модифицированной версии задачи сети внимания (Attentional Network Task, ANT), которая использовалась для изучения эффекта Flanker у детей в возрасте от 4 лет.

Мы также наблюдали, что поведенческие меры производительности DL были связаны с последующими мерами производительности Flanker. Процент правильных ответов на нейтральных и конгруэнтных испытаниях был связан с мерами точности во время различных задач продукции, понимания и сопоставления, проведенных в 33 месяца (см. Таблицу 1). Эти ассоциации предполагают, что основные процессы выбора ответа связаны в течение этого временного периода. Наиболее интересным является то, что мера эффекта Flanker по сравнению с нейтральными испытаниями была связана с продукцией цвета и сопоставлением форм. Схема показала, что дети с большим снижением точности на испытаниях Flanker по сравнению с нейтральными испытаниями в 33 месяца имели более высокие уровни точности на испытаниях продукции цвета и сопоставления форм в 45 месяцев. Эти результаты предполагают, что задачи DL также могут включать аспект тормозного контроля, который также участвует в задаче Flanker. Например, при выполнении задачи продукции дети могут требовать тормозного контроля для подавления других связанных названий, которые являются правильными для текущей цели. Нейронные механизмы тормозного контроля часто локализуются в правой лобной коре, которую мы не отслеживали в текущем исследовании. Таким образом, будущие исследования должны изучить, как другие кортикальные области, помимо тех, которые здесь изучались, могут быть связаны между обучением названиям признаков и различными аспектами EF.

Также важно отметить ограничения данного исследования. Хотя фМРТ предлагает многие преимущества перед другими типами нейровизуализации, особенно для этой возрастной группы из-за артефактов движения, одним из ограничений является то, что ближний инфракрасный свет может достигать только поверхностных кортикальных областей. Следовательно, мы не смогли бы определить, связаны ли более глубокие области с задачами обучения названиям. Соответственно, мы смогли измерить только из нескольких целевых областей коры на основе нашего дизайна пробника. Другим ограничением является то, что мы не проводили скрининг на дальтонизм, поэтому мы не знаем, имели ли дети в нашей выборке дефектное цветовосприятие. Кроме того, из детей, которые начали выполнять протоколы, только около 2/3 завершили исследование. Таким образом, мог быть некоторый систематический отбор среди детей, которые прошли сбор данных, что означает, что дети, включенные в наши анализы, могут отличаться от типичных 33-месячных детей. Важно отметить, однако, что возрастной диапазон от 2 до 3 лет особенно сложен для исследований в области нейровизуализации, и предоставленные здесь данные являются первыми в своем роде для этой возрастной группы.

Резюме

В текущем исследовании изучались нейронные маркеры, которые предсказывают последующее развитие внимания к размерностям. Это первое исследование, изучающее нейронную основу обучения названиям признаков у малышей. Текущие результаты показали, что нейронная активация во время понимания и продукции размерных названий в детстве вызывает активацию лобной коры. Кроме того, активация в этих задачах в 33 месяца предсказывала производительность в задаче DCCS (но не в задаче Flanker) год спустя. Это наблюдение проливает новый свет на природу процессов, которые служат строительными блоками для исполнительных функций. Основываясь на нейрокомпьютерной основе, предоставленной динамической теорией полей, эти результаты предполагают, что обучение названиям признаков влияет на развитие внимания к размерностям. Будущие исследования будут изучать, влияет ли манипулирование обучением названиям признаков посредством специального обучения на внимание к размерностям в более позднем развитии и как эти меры внимания в раннем развитии соотносятся с последующими мерами готовности к школе.

Методы

Экспериментальные процедуры

Участники: В окончательный анализ были включены двадцать пять детей (18 девочек; первая сессия: средний возраст 33,4 месяца, стандартное отклонение 0,45; вторая сессия: средний возраст 45,7 месяца, стандартное отклонение 0,59). Мы не проводили никакого скрининга участников. Дополнительно было набрано 40 детей, но они были исключены по различным причинам. Двенадцать детей не закончили протоколы задач в первой сессии, двенадцать детей отказались начинать задачи вообще, двое были исключены из-за вмешательства родителей во время сессии, один из-за того, что шапка для фМРТ (функциональная ближняя инфракрасная спектроскопия) была слишком мала для головы участника, трое из-за ошибки экспериментатора, один из-за непригодной оцифровки пробника фМРТ, у одного ребенка возраст был неверно указан в нашей базе данных участников, и восемь детей, успешно завершивших сессию в 33 месяца, не вернулись для сессии в 45 месяцев. Каждая сессия занимала не более часа, и детям дарили игрушку за участие. По завершении второй сессии семьи также получали подарочную карту Amazon на 10 долларов. Протокол исследования был одобрен этическим комитетом Университета Теннесси, Ноксвилл (IRB), и все методы выполнялись в соответствии с руководящими принципами и нормативными актами. Было получено информированное согласие от родителей или законных опекунов всех участников.

Поведенческие задачи

В 33 месяца дети выполняли задачи на продукцию, понимание и сопоставление цветов, канонических форм и вложенных форм, аналогично задачам, использовавшимся ранее в литературе, на 27-дюймовом мониторе с сенсорным экраном. Каждая из девяти задач включала десять испытаний (всего 90). Задачи с цветом использовали шесть разных цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый), а задачи с формой использовали шесть разных форм (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, сердце и звезда, рис. 2). Эти задачи выполнялись на ПК под управлением программного обеспечения EPrime 2.0.

- Для задач на продукцию детям показывали один объект и спрашивали: «Какая это форма/цвет?» Экспериментатор вводил ответы ребенка в две категории в зависимости от того, правильно или неправильно ответил ребенок. Если дети говорили, что не знают, это кодировалось как неправильный ответ. Если дети сначала отвечали с использованием неуместного измерения, экспериментатор спрашивал: «Я знаю, что это [ответ ребенка], но ты знаешь, какого это цвета/формы?» Экспериментатор вводил ответ ребенка только в том случае, если ребенок затем отвечал в нужном измерении или повторял свой предыдущий ответ.

- Для задач на понимание детям показывали массив из шести объектов, расположенных по воображаемому кругу, и спрашивали, например: «Какой из них синий?» Дети отвечали, касаясь одного из шести объектов на экране.

- Для задач на сопоставление детям показывали два объекта, которые были одинаковы по одному измерению, и спрашивали: «Видишь, как эти два одинаковы?» (указывая на два эталонных объекта). Через 2000 мс появлялся массив из шести других объектов, расположенных по воображаемому полукругу, и детей спрашивали: «Какой из этих такой же, как эти два?» (указывая на объекты вдоль воображаемого полукруга). Затем ребенку разрешалось коснуться одного из шести элементов, чтобы указать свой выбор. Порядок задач был случайным.

В 45 месяцев дети выполняли задачи DLL для продукции и понимания цветов и форм, в дополнение к DCCS и Flanker (рис. 2). В DCCS детям показывали тестовую карточку и предлагали сортировать ее по одному из двух мест, обозначенных изображениями лотков с целевыми карточками. Во время фаз до и после переключения дети сортировали желтые дома и фиолетовых рыб к целевым карточкам фиолетового дома и желтой рыбы. Дети указывали свой выбор, касаясь места сортировки на экране. Экспериментатор сначала демонстрировал сортировку двух испытаний по предыдущему измерению переключения детям. За этим следовали пять испытаний до переключения, пять испытаний после переключения и 30 смешанных блочных испытаний, в которых релевантное измерение менялось между испытаниями. Во время смешанных блочных испытаний признаки объектов менялись: сортировали красные стулья и зеленых кроликов к целевым карточкам зеленых стульев и красных кроликов, и детям предлагалось сортировать по предыдущему измерению переключения на 10/30 испытаний и по измерению после переключения на 20/30 испытаний. Детям сначала говорили: «Иногда мы будем играть в игру с формами, а иногда — в игру с цветами. В игре с формами кролики идут сюда, а стулья — туда. В игре с цветами красные идут сюда, а зеленые — туда». Компьютер воспроизводил звуковой сигнал либо формы, либо цвета в зависимости от релевантного правила сортировки, и экспериментатор повторял правило для ребенка (т. е. «Теперь мы играем в игру с цветом/формой»). Детям оба правила повторяли, если они неправильно сортировали смешанное блочное испытание. Предыдущее измерение сортировки переключения было уравновешено между детьми.

В задаче Flanker детям сказали, что они будут кормить животных, и им показывали различных животных, смотрящих вправо или влево. Чтобы накормить животных, они использовали серийную панель ответов, чтобы указать, в каком направлении смотрит центральное животное. Было три разных типа испытаний. В нейтральных испытаниях детям показывали только одно животное на экране. В конгруэнтных испытаниях четыре одинаковых животных окружали центральное животное (по два с каждой стороны), и все животные смотрели в одном направлении. В неконгруэнтных испытаниях окружающие животные смотрели в противоположном направлении от центрального животного. Дети выполнили шесть практических испытаний и 45 тестовых испытаний (по 15 каждого типа). Анализировалась доля правильных ответов, а также время реакции.

Запись и анализ данных фМРТ

Функциональная ближняя инфракрасная спектроскопия (фМРТ) использовалась для мониторинга кортикальной активности посредством изменений в оксигенированном и деоксигенированном гемоглобине во время выполнения детьми этих задач. Данные собирались с частотой 25 Гц с использованием системы Techen CW6 с длинами волн 830 нм и 690 нм. Для измерения нейронной активации в левой лобной, левой височно-теменной и правой теменной областях дети носили фМРТ-шапку 52 см, оснащенную четырьмя источниками и восемью детекторами, что в сумме давало десять каналов длиной 3 см (рис. 1). Три канала располагались над левой лобной областью, четыре — над левой височно-теменной областью и три — над правой теменной областью. После надевания шапки на голову каждого ребенка использовалась система оцифровки Polhemus для записи местоположений источников и детекторов, а также пяти анатомических ориентиров на голове каждого участника (vertex (CZ), правое ухо, левое ухо, nasion и inion) в индивидуальный атлас в AtlasViewer.

Программное обеспечение HomER2 использовалось для вычитания базовой линии из необработанных данных и преобразования их в меру оптической плотности. Движения артефактов в фМРТ обычно возникают из-за сдвигов между источниками и кожей головы. Поскольку маленькие дети особенно подвержены движениям в этом возрасте, в этом исследовании использовался метод коррекции, который потенциально мог сохранить большее количество испытаний. В этом исследовании использовался модифицированный метод вейвлет-фильтрации для последовательной коррекции движений по каждому каналу, используя пороговое значение IQR 0,5. Затем данные проходили полосовую фильтрацию для сохранения частот от 0,01 до 0,5 Гц. Затем данные преобразовывались в значения концентрации с использованием модифицированного закона Бура-Ламберта и известных коэффициентов экстинкции оксигенированного и деоксигенированного гемоглобина с дифференциальными значениями фактора пути и частичного пути 6,0.

Объемные временные ряды данных строились из этих очищенных данных в соответствии с процедурой, изложенной Forbes et al. Мы использовали атлас 30-месячного ребенка для регистрации данных фМРТ. Сначала мы создали световую модель, используя пространственные координаты положений источника-детектора. Используя AtlasViewer, мы провели симуляции миграции фотонов для создания профилей чувствительности, оценивая путь света для каждого канала, используя параметры коэффициентов поглощения и рассеяния для кожи головы, цереброспинальной жидкости (CSF), серого и белого вещества. Мы создали профили чувствительности с помощью симуляций Монте-Карло из 10 000 000 фотонов для каждого канала, чтобы определить его пространственную чувствительность. Профили чувствительности для каждого канала были пороговыми на уровне 0,0001 и объединены для создания масок, специфичных для участников, отражающих кортикальный объем всех записывающих каналов NIRS. После этого эти маски использовались для создания групповой маски, включающей воксели, по которым предоставлялись данные как минимум 75% участников.

Реконструкция изображений в NeuroDOT интегрирует смоделированную световую модель с предварительно обработанными данными канального пространства для генерации объемных временных рядов данных. Данные каналов, изначально собранные с частотой 25 Гц, были понижены до 10 Гц для снижения вычислительных затрат. Надлежащая оценка диффузии ближнего инфракрасного света в биологической ткани является проблемой, специфичной для оптической визуализации, поскольку реконструкция изображений данных NIRS подвержена ошибкам округления и может привести к недоопределенному решению. Поэтому мы использовали метод регуляризации Тихонова для создания воксельных временных рядов данных для HbO и HbR. Затем использовалось общее линейное моделирование для оценки амплитуды HbO и HbR для каждого условия и участника по измеренным вокселям. Функция 3dMVM AFNI использовалась для проведения групповых анализов. Мы установили пороги для карт эффектов с пороговым значением вокселя p < 0,05. Функция 3dClustSim AFNI использовалась для коррекции ANOVA на множественные сравнения. Чтобы избежать повышенных ложноположительных результатов, связанных с использованием типичной функции пространственной автокорреляции (ACF), мы решили следовать смешанному подходу, предложенному Cox et al. В этом подходе ACF оценивается с помощью функции, содержащей как гауссовы, так и моноэкспоненциальные компоненты, вместо предыдущего предположения о гауссовой форме. Поэтому мы использовали функцию 3dFWHMx AFNI для каждого ANOVA для оценки значений ACF. После этого эти значения были включены в 3dClustSim для контроля семейной ошибки первого рода с использованием порогового значения альфа 0,01 и порогового значения вокселя p = 0,05. Затем извлекались средние значения HbO и HbR для любых кластеров со значимыми взаимодействиями, и мы использовали SPSS (IBM, версия 25) для любых последующих тестов. Коррекции Гринхауса-Гессера для нарушений сферичности применялись при необходимости, а коррекции Бонферрони использовались для множественных сравнений.

Для изучения взаимосвязи между активацией в задачах DL и поведенческой производительностью были проведены t-тесты с использованием программы 3dttest++ AFNI. HbO и HbR тестировались против нуля для задач DL, усредненных по задачам (комбинируя цвет, форму и вложенные формы) и по измерениям (комбинируя продукцию и понимание), с использованием средней поведенческой оценки каждого участника для задачи или измерения в качестве ковариаты. Затем были определены кортикальные области, имевшие значения Hb, которые коррелировали с поведенческими оценками участников, с использованием 3dClustSim для контроля семейной ошибки первого рода с использованием порогового значения альфа 0,01 и порогового значения вокселя p = 0,05. Значения концентрации HbO и HbR были извлечены для визуализации ассоциации между Hb и производительностью.