Интересное сегодня

Как чтение преобразует фонологические представления в фоногр...

Введение Способность обрабатывать устную речь считается универсальной. Существует предположение, что...

Серебряный развод: 3 неожиданных урока о поздних расставания...

Введение в феномен серебряного развода Когда брак распадается после десятилетий совместной жизни, по...

Эпигенетические изменения: Как травма бабушки может повлиять...

Введение В последние несколько десятилетий изучение наследственных генетических изменений стремитель...

Что такое бумераскинг и как его избежать в общении

Что такое бумераскинг? Скорее всего, вы уже сталкивались с бумераскингом. Возможно, даже сами иногда...

Как эмоциональное осознание влияет на оценочные суждения: ис...

Роль эмоционального осознания в оценочных суждениях: доказательства алекситимии Оценочные суждения ...

Страх прогрессирования и стратегии совладания среди малайзий...

Введение Рак молочной железы (РМЖ) является наиболее распространенным видом рака среди женщин в мире...

Способность ориентироваться в городской среде имеет решающее значение для нашей независимости и качества жизни. Поскольку ориентация в пространстве является чрезвычайно сложным когнитивным навыком (Hegarty et al., 2022; Wolbers & Hegarty, 2010), возрастное снижение когнитивных функций может затруднять успешное передвижение пожилых людей в незнакомых зданиях или городах. Данное исследование фокусируется на том, как старение влияет на один конкретный компонент ориентации в пространстве: принятие решения о направлении движения на перекрестках.

Когнитивные стратегии принятия решений на перекрестках

Литература выделяет пять когнитивных стратегий для принятия таких решений:

- Стратегия последовательности действий (Serial order strategy): предполагает запоминание последовательности направлений, например: «сначала направо, затем прямо, затем снова направо…» (Iglói et al., 2009; Tlauka & Wilson, 1994).

- Стратегия ассоциативных подсказок (Associative cue strategy): состоит в запоминании ассоциаций между подсказками и направлениями, например: «повернуть налево у заправки» (Tlauka & Wilson, 1994; Waller & Lippa, 2007).

- Стратегия маяка (Beacon strategy): применима только для пунктов назначения, расположенных рядом с хорошо видимым объектом. Она заключается в приближении к этому видимому объекту на каждом перекрестке (Waller & Lippa, 2007).

- Стратегия относительного расположения (Relative location strategy): применима только для пунктов назначения, которые можно триангулировать по нескольким хорошо видимым объектам. Она состоит в приближении к триангулированному местоположению на каждом перекрестке (Jacobs et al., 1997; Morris, 1984).

- Стратегия ментальной карты (Cognitive map strategy): включает формирование ментального представления окружающей среды и собственного положения и ориентации в ней. Это внутреннее представление может использоваться для планирования маршрута и одновременного отслеживания собственного положения и ориентации (O’Keefe & Nadel, 1978; Tolman, 1948).

Важно отметить, что последние две стратегии требуют аллоцентрической системы отсчета, где направления и расстояния представлены относительно друг друга и не зависят от положения и ориентации путешественника. В отличие от них, первые три стратегии нуждаются только в эгоцентрической системе отсчета, где направления и расстояния представлены относительно текущего положения и ориентации путешественника.

Переключение между стратегиями и их изоляция

В повседневной жизни ориентация в пространстве часто может быть достигнута с использованием более чем одной из вышеперечисленных стратегий. В таких ситуациях участники могут переключаться между стратегиями во время повторных поездок или даже в течение одной поездки (Hamburger, 2020; Wolbers & Hegarty, 2010) и использовать несколько стратегий одновременно для повышения точности ориентации (Bock et al., 2023). Для изучения пяти стратегий в изоляции недавно был разработан набор из пяти виртуальных лабиринтов, каждый из которых требовал использования одной из упомянутых пяти стратегий (Bock et al., 2024). Молодые участники совершили одну направляемую и пять самостоятельных поездок по каждому лабиринту, и были рассчитаны корреляции между их точностью на каждой паре самостоятельных поездок. Было обнаружено, что корреляции между поездками по одному и тому же лабиринту были значительно выше, чем между поездками по разным лабиринтам, что подтверждает представление о том, что решения по ориентации в пространстве задействуют специфические для стратегии механизмы. Кроме того, корреляции между поездками по разным лабиринтам не были значительно ниже, если один, но не другой лабиринт требовал аллоцентрической системы отсчета, что не дает оснований для предположения о механизме принятия решений, специфичном для системы отсчета. Наконец, было обнаружено, что корреляции между поездками по разным лабиринтам, требующим разных систем отсчета, были значительно выше нуля, что свидетельствует о существовании обобщенного механизма принятия решений, не ограниченного конкретными стратегиями или системами отсчета.

Влияние возраста на ориентацию в пространстве

Способности к ориентации в пространстве, как известно, снижаются с возрастом (обзоры: Lester et al., 2017; Moffat, 2009). Было высказано предположение, что это возрастное снижение более выражено для стратегий, требующих аллоцентрической системы отсчета (Hegarty et al., 2022; Moffat, 2009). Соответственно, пожилые люди демонстрировали проблемы с ориентацией в пространстве наиболее последовательно при выполнении задач, требующих стратегии ментальной карты (Gazova et al., 2013; Fricke & Bock, 2018; Head & Isom, 2010; Iaria et al., 2009; Liu et al., 2011), и в меньшей степени для задач, требующих стратегии последовательности действий или ассоциативных подсказок (Fricke & Bock, 2018; Head & Isom, 2010; Liu et al., 2011; Wiener et al., 2012; Zhang et al., 2021; Zhong & Moffat, 2016). Возрастные дефициты были малы или отсутствовали для задач, требующих стратегии маяка или относительного расположения (McAvan et al., 2021; Wiener et al., 2013).

Преодоление предвзятости сравнения исследований

Важно отметить, что предыдущий абзац делал выводы о дифференциальной возрастной чувствительности различных стратегий ориентации в пространстве на основе сравнения между исследованиями. Такие сравнения могут быть предвзятыми из-за методологических и межиндивидуальных различий. Так, методологические факторы, такие как количество перекрестков на поездку (Bock et al., 2023), количество альтернатив на перекрестке (Bock & Huang, 2024), высота подсказок (Durteste et al., 2023) и их знакомость (Hamburger & Röser, 2014), известны тем, что влияют на сложность ориентации в пространстве. Индивидуальные факторы, такие как пол, возраст и привычная тревожность, также влияют на результаты ориентации (Hegarty et al., 2022). Как следствие, фактические возрастные различия могут быть усилены или ослаблены методологическими деталями, характеристиками выборки или межиндивидуальными факторами.

Чтобы преодолеть эту предвзятость, настоящее исследование сравнивало точность ориентации в пространстве молодых и пожилых людей во всех пяти стратегически специфических лабиринтах с использованием подхода «внутри субъекта» и сходного внутреннего дизайна для всех лабиринтов. Цель данной работы была четырехfold:

Гипотеза 1: Гипотеза репликации

H1: Мы хотели выяснить, подтвердит ли наш подход «внутри субъекта» дифференциальную возрастную чувствительность, выявленную в предыдущих исследованиях. Мы предположили, что, учитывая вышеупомянутую роль межиндивидуальных и методологических различий, мы можем не обязательно получить ту же картину возрастной чувствительности.

Гипотеза 2: Гипотеза дедифференциации

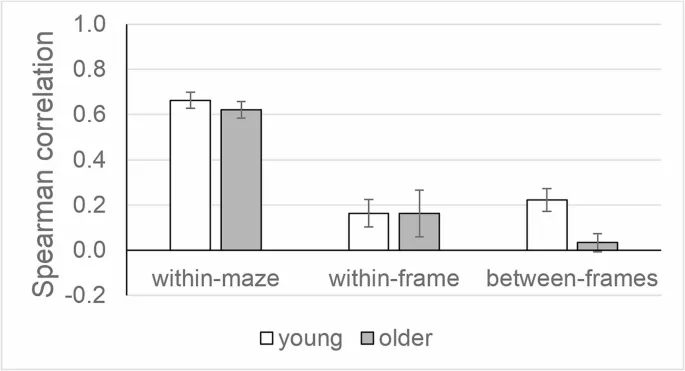

H2: Нам было интересно узнать, появятся ли у пожилых людей доказательства наличия специфичных для стратегии и обобщенных механизмов принятия решений при ориентации в пространстве, которые ранее были выявлены у молодых взрослых (Bock et al., 2024). Для этого мы провели те же корреляционные анализы с новыми данными и сравнили их по возрасту. Было показано, что с возрастом различные когнитивные функции могут все больше полагаться на общие, а не на специфические для функции процессы – явление, известное как когнитивная дедифференциация. Например, принятие решений у пожилых людей, как правило, больше опирается на обобщенные, чем на специфические для принятия решений механизмы (Hülür et al., 2015; la Fleur et al., 2018). Поэтому мы предположили, что эта когнитивная дедифференциация усилит доказательства в пользу обобщенных механизмов за счет специфичных для стратегии механизмов.

Гипотеза 3: Гипотеза конкуренции ресурсов

H3: Более ранние исследования двойной задачи показали, что ориентация в пространстве может конкурировать с другой задачей за общий пул ресурсов уже у молодых взрослых (Fang et al., 2020; Meilinger et al., 2008); эта конкуренция может быть еще более выражена у пожилых людей, поскольку затраты на двойную задачу часто увеличиваются с возрастом (Beurskens & Bock, 2012; ShumwayCook & Woolacott, 2000). Поэтому мы предположили, что если приобретение случайных пространственных знаний представляет собой отдельную задачу, отличную от задачи ориентации в пространстве, то эти две задачи могут мешать друг другу, и это вмешательство может быть более выражено у пожилых людей. Другими словами, мы предположили, что приобретение случайных пространственных знаний при ориентации в пространстве может быть ухудшено у пожилых людей по сравнению с молодыми.

Гипотеза 4: Гипотеза компенсации

H4: Мы хотели узнать, компенсируют ли пожилые участники частично свои дефициты в ориентации в пространстве, используя вспомогательные пространственные подсказки, которые невозможно полностью избежать даже в строго контролируемых экспериментальных сценариях. Использование вспомогательных подсказок, таких как вывески и карты, называется «ориентация при помощи» (Wiener et al., 2009), и более ранние исследования показывают, что это улучшает возрастные дефициты в ориентации (Xu et al., 2024). Мы предположили, что наши стратегически специфические лабиринты также предоставляют вспомогательные пространственные подсказки: люди, которые замечают, что находятся в юго-западном углу лабиринта, могут сделать вывод, что их пункт назначения не может быть дальше на юг или на запад. Чтобы определить, действительно ли участники использовали такие вспомогательные подсказки, мы провели тест, который оценивал их знания о пространственных положениях без вспомогательных подсказок, присутствовавших во время ориентации. Поскольку известно, что пожилые люди компенсируют свои когнитивные дефициты различными способами (например, Tomaszewski Farias et al., 2018), мы предположили, что они также будут компенсировать нарушенные пространственные знания, используя вспомогательные подсказки, так что разница между результатами ориентации и показателями пространственных знаний будет больше у пожилых, чем у молодых участников.

Метод

Участники

Тридцать пожилых людей в возрасте от 60 до 80 лет были набраны через объявления в местных университетах и сообществах, из уст в уста и через письменные объявления. Все были здоровы по самоотчету, а те, кто носил очки в повседневной жизни, продолжали носить их во время тестирования. Ни один из участников не выбыл. Демографические характеристики представлены в Таблице 1. Данные 30 молодых взрослых были получены из более раннего исследования (Huang et al., 2025); они не были зарегистрированы заново, чтобы избежать ненужного дублирования. Целью того более раннего исследования было сравнение результатов в трех группах молодых участников, а не сравнение результатов между молодыми и пожилыми людьми, как в настоящей работе. Одна группа в том более раннем исследовании тестировалась с использованием того же программного обеспечения, протокола и инструкций, что и в настоящей работе, и их данные поэтому теперь использовались для нашего основного анализа. Вторая группа отличалась только тем, что время принятия решения на перекрестках было ограничено 3 секундами, а не неограниченным, и их данные теперь использовались для нашего дополнительного анализа. Третья группа дополнительно отличалась тем, что исправление ошибок не требовалось, и их данные не рассматривались в настоящей работе. Письменное информированное согласие было получено от всех участников до начала тестирования. Это исследование было частью исследовательской программы, одобренной Этическим комитетом Немецкого университета спорта, и все процедуры соответствовали Хельсинкской декларации.

Таблица 1. Демографические характеристики участников

Процедуры

Все участники сначала заполнили демографический опросник, а также шкалу самоэффективности (ASKU, Beierlein et al., 2013). Чтобы оценить самоэффективность в отношении навигационных способностей, а не общую самоэффективность, мы изменили три исходных пункта ASKU следующим образом: (1) Можете ли вы полагаться на свое чувство ориентации даже в сложных ситуациях? (2) Обычно ли вы находите дорогу в незнакомых местах, не обращаясь за помощью? (3) Можете ли вы обычно ориентироваться даже в сложных ситуациях? Как и в оригинальной ASKU, участники отвечали по 5-балльной шкале от 1 = «совсем нет» до 5 = «идеально», а общий балл получался путем суммирования баллов по всем пунктам, так что он мог варьироваться от 3 до 15.

После опросника ASKU участники выполняли задачу по ориентации в пространстве, которая включала шесть последовательных поездок по каждому из пяти стратегически специфических лабиринтов. После последней поездки по каждому лабиринту участники выполняли задачу определения направления. В этой задаче участникам предъявлялась нарисованная компьютером иллюстрация, показывающая центральный крест, схематично изображенную человеческую голову (овал плюс нос), центрированную относительно креста, и периферический круг диаметром 14,5 см, также центрированный относительно креста. Им было дано указание: «Эта голова представляет ваше текущее положение и ориентацию в конце вашей последней поездки. Пожалуйста, нарисуйте линию от центра головы (т. е. креста) к внешнему кругу, указывая направление к начальной точке вашей последней поездки». Точность определения направления количественно оценивалась как абсолютный угол между фактическим и нарисованным направлениями, варьирующийся от 0° до 180°. Эта задача количественно оценивает случайное пространственное знание, поскольку знание направления от конца к началу последней поездки не требовалось для успешного выполнения задачи ориентации в пространстве.

Кроме того, последняя поездка по лабиринту C сопровождалась задачей воссоздания лабиринта. В этой задаче участникам предъявлялась схематическая карта лабиринта C, а также индивидуальные изображения визуальных подсказок, с которыми они столкнулись в этом лабиринте; эти изображения предоставлялись в перемешанном порядке, а не в той последовательности, в которой подсказки встречались в лабиринте C. Им было дано указание: «Пожалуйста, разместите каждую подсказку в правильном пересечении на карте. После размещения подсказки ее нельзя было удалить; однако, если вам понадобится, вы могли поместить другую подсказку поверх нее». Точность воссоздания лабиринта количественно оценивалась как доля правильно размещенных подсказок, варьирующаяся от 0 = «ни одна подсказка не размещена правильно» до 1 = «все подсказки размещены правильно».

Чтобы избежать усталости, каждому участнику предоставлялись вышеупомянутые задачи в двух сессиях, каждая продолжительностью от 40 до 60 минут. Интервал между сессиями составлял от двух до семи дней, в зависимости от доступности участников. Лабиринты предъявлялись с использованием латинского квадрата для систематической балансировки их порядка среди участников, с двумя лабиринтами, предъявляемыми в первой сессии, и оставшимися тремя во второй сессии. Все участники прошли опросник, пять лабиринтов и дополнительные задачи.

Задача ориентации в пространстве в целом

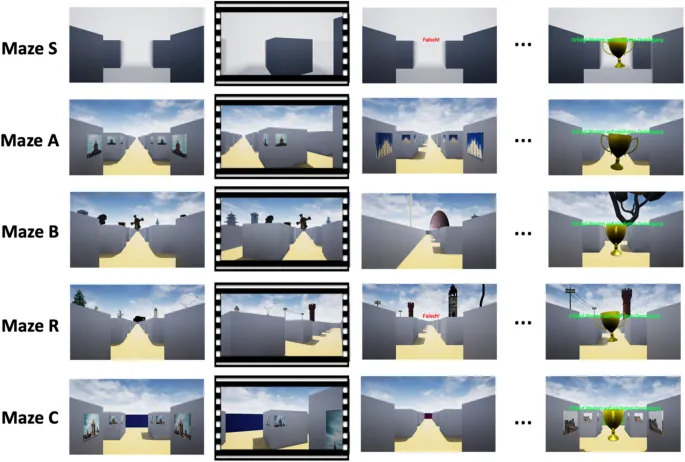

Мы использовали платформу виртуальной реальности Unreal Engine® (Epic Games, Inc., Cary, NC) для рендеринга виртуальных лабиринтов на экране ноутбука 16 дюймов и для записи ответов участников. В каждом лабиринте участники пассивно перемещались к пересечению двух коридоров, где останавливались. Затем они указывали свое решение двигаться прямо, повернуть налево или повернуть направо, отклоняя ручку джойстика в соответствующем направлении. Если их ответ был неверным, на экране на 5 секунд отображалось красное сообщение об ошибке («Falsch!»), и участники могли попробовать снова (см. подробности в следующем разделе о том, что считается «правильным» в различных лабиринтах). Если их ответ был правильным, они пассивно перемещались по выбранному коридору к следующему пересечению. Эта цепочка событий повторялась до тех пор, пока участники не достигали последнего перекрестка, где отображался трофей, указывающий на завершение поездки. Затем участники возвращались в начальную точку для следующей поездки. Рисунок 1 показывает пример цепочки событий из поездки по каждому лабиринту.

Рис. 1. Примеры снимков цепочки событий из поездки по каждому лабиринту. Примечание: Первый столбец иллюстрирует остановки на перекрестках для принятия решений в каждом лабиринте. Второй столбец, отмеченный перфорацией, указывает на пассивное движение от одного перекрестка к другому после правильного направления. Третий столбец показывает остановки на следующем перекрестке, а для лабиринтов S и R иллюстрирует сообщение об ошибке при неверном направлении, после чего участникам приходилось пробовать снова на том же перекрестке. Лабиринт S требует стратегии последовательности действий, Лабиринт A – стратегии ассоциативных подсказок, Лабиринт B – стратегии маяка, Лабиринт R – стратегии относительного расположения, а Лабиринт C – стратегии ментальной карты.

Каждый участник совершил шесть поездок по каждому заданному лабиринту. Во время первой поездки экспериментатор указывал им, в каком направлении двигаться на каждом перекрестке. В последующих пяти поездках участники должны были принимать решения самостоятельно. Им было предложено отвечать в своем темпе, не торопясь.

Результативность каждой самостоятельной поездки количественно оценивалась как точность ответа, представляющая собой долю перекрестков, на которых участники ответили правильно с первой попытки. Точность ориентации в пространстве могла варьироваться от 0 = «ни один перекресток не был пройден правильно с первой попытки» до 1 = «все перекрестки были пройдены правильно с первой попытки».

Задача ориентации в пространстве для стратегически специфических лабиринтов

Каждый из пяти лабиринтов был разработан для принудительного использования одной конкретной стратегии ориентации в пространстве. Перед началом работы с заданным лабиринтом участникам было дано указание, какую стратегию им следует использовать для достижения успеха.

- Лабиринт S (Стратегия последовательности действий): Участники должны были следовать одному и тому же маршруту через двенадцать перекрестков в каждой поездке. Все перекрестки выглядели визуально одинаково, без отличительных подсказок (см. рис. 1, лабиринт S). Успешная навигация, следовательно, требовала запоминания точной последовательности направлений – например, «повернуть направо на первом перекрестке, налево на втором» и так далее.

- Лабиринт A (Стратегия ассоциативных подсказок): Каждый из двенадцати перекрестков имел уникальную визуальную подсказку, отображаемую на всех углах (например, Миланский собор на рис. 1, лабиринт A). Каждая подсказка была постоянно связана с определенным направлением поворота, но на каждой поездке предъявлялась в разном порядке. Например, Миланский собор мог появиться на третьем перекрестке во время одной поездки и на девятом во время другой, но в обоих случаях он сигнализировал о правом повороте. Следовательно, участники должны были запомнить ассоциации «подсказка-направление» (например, «Миланский собор → правый поворот»), а не фиксированную последовательность поворотов (например, не «третий перекресток → правый поворот»).

- Лабиринт B (Стратегия маяка): Участникам было приказано двигаться прямо к экзотически выглядящему дереву, которое обозначало цель. Это дерево было одним из тринадцати высоких ориентиров, расположенных на равном расстоянии вокруг лабиринта и видимых из всех точек (например, рис. 1, последний столбец в лабиринте B). Поскольку на перекрестках отсутствовали локальные подсказки, а положение дерева относительно лабиринта менялось от поездки к поездке, успешное выполнение требовало уменьшения расстояния до видимого дерева на каждом перекрестке.

- Лабиринт R (Стратегия относительного расположения): Этот лабиринт по структуре напоминал лабиринт B, но цель определялась как воображаемое местоположение, образующее равносторонний треугольник с двумя из тринадцати видимых высоких объектов (т. е. башня и столбы в лабиринте R). Как и в лабиринте B, ориентиры меняли свое положение от поездки к поездке. Чтобы добиться успеха, участники должны были мысленно триангулировать местоположение цели и уменьшать расстояние до нее на каждом перекрестке.

- Лабиринт C (Стратегия ментальной карты): Участникам было приказано посетить двенадцать визуальных подсказок. Лабиринт представлял собой сетку 5x7, где перекрестки с подсказками на стенах чередовались с перекрестками без подсказок (см. рис. 1, лабиринт C). На каждом перекрестке с подсказкой следующая к посещению подсказка предоставлялась на листе бумаги; она всегда находилась в двух перекрестках от текущего, требуя только одного решения о направлении. Подсказки должны были посещаться в разном порядке в каждой поездке, и поэтому их нельзя было связать с фиксированными направлениями поворота, поэтому ни стратегия последовательности действий, ни стратегия ассоциативных подсказок не были применимы. Вместо этого участники должны были мысленно представлять пространственное расположение подсказок, отслеживать свое положение и ориентацию и принимать решения соответственно – полагаясь таким образом на ментальную карту. Для поддержки самоориентации каждая внешняя стена лабиринта была окрашена в разный цвет.

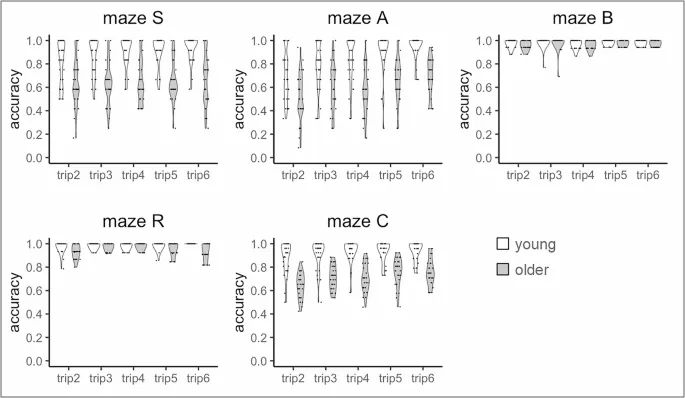

Анализ данных

Мы оценивали нормальность распределения результатов по точности ориентации в пространстве с помощью теста Шапиро-Уилка. Результаты показали значительные отклонения от нормальности в 14 из 25 поездок у пожилых людей и во всех 25 поездках у молодых людей (все p < 0.05).

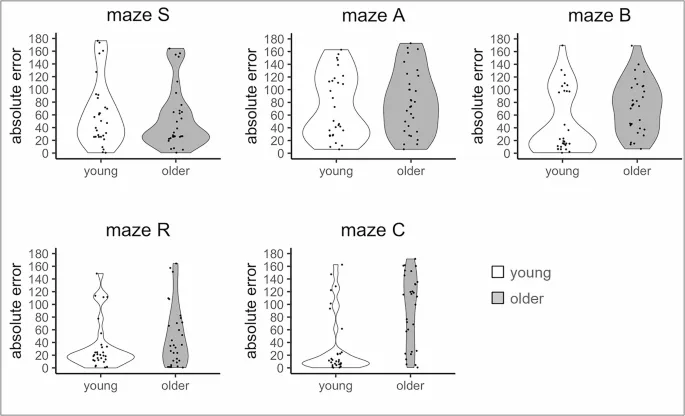

Рис. 6. Распределение ошибок в задаче определения направления для каждого лабиринта и возрастной группы. Примечание. Каждая точка представляет одного участника; ширина скрипки вокруг точек указывает плотность распределения данных.

Таблица 5. Тест типа Вальда для задачи определения направления по всем лабиринтам.

Таблица 6. Результаты теста Данна для возрастных различий в каждом лабиринте.

H4: Гипотеза компенсации – возрастные различия в ориентации в пространстве и задаче воссоздания лабиринта

Тест типа Вальда в Таблице 7 подтверждает, что возрастное различие было значительным и что результаты между задачами различались. Однако термин «возраст x задача» не был значимым. Это указывает на то, что пожилые люди продемонстрировали более низкую точность, чем молодые взрослые, и задача воссоздания лабиринта показала более низкую точность, чем задача ориентации в пространстве для лабиринта C. Тем не менее, различия между задачами не варьировались между молодыми и пожилыми участниками, что не дает оснований для гипотезы компенсации ресурсов.

Таблица 7. Тест типа Вальда для задачи ориентации в пространстве и воссоздания лабиринта для лабиринта C.

Обсуждение

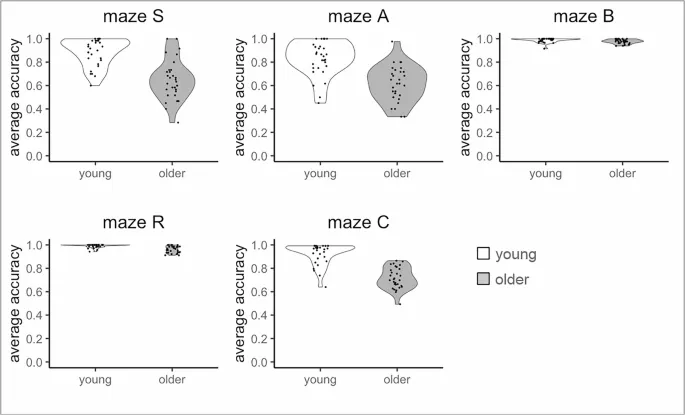

Настоящее исследование изучало дифференцированное влияние пожилого возраста на ориентацию в пространстве в пяти стратегически специфических виртуальных лабиринтах. Чтобы избежать межиндивидуальных и методологических предвзятостей, мы использовали подход «внутри субъекта» и сходный внутренний дизайн для всех стратегий. Мы предположили, что мы можем не обязательно воспроизвести более ранние выводы о том, что возрастные снижения наиболее выражены для стратегии ментальной карты (лабиринт C), в меньшей степени для стратегии последовательности действий и ассоциативных подсказок (лабиринты S и A), и малы или отсутствуют для стратегии маяка и относительного расположения (лабиринты B и R), поскольку выводы могут быть предвзяты из-за индивидуальных и методологических различий (гипотеза репликации). Мы далее предположили, что доказательства обобщенного, охватывающего стратегии механизма будут сильнее у пожилых людей по сравнению с молодыми (гипотеза дедифференциации), что у пожилых людей будет меньше ресурсов, доступных для случайного обучения в задаче ориентации в пространстве (гипотеза конкуренции ресурсов), и что возрастные дефициты в ориентации в пространстве частично компенсируются за счет использования вспомогательных пространственных подсказок (гипотеза компенсации).

Относительно гипотезы репликации (H1) мы наблюдали наименьшие возрастные снижения точности ориентации в пространстве в лабиринтах B и R, что соответствует более ранним исследованиям (McAvan et al., 2021; Wiener et al., 2013), но мы не обнаружили более значительных снижений в лабиринте C по сравнению с лабиринтами S и A, что противоречит более ранним исследованиям (Fricke & Bock, 2018; Gazova et al., 2013; Head & Isom, 2010; Iaria et al., 2009; Liu et al., 2011; Wiener et al., 2012; Zhang et al., 2021; Zhong & Moffat, 2016). Таким образом, мы получили частичную поддержку гипотезы репликации и заключаем, что более значительные возрастные снижения в лабиринте C могут или не могут проявиться в зависимости от методологических факторов, влияющих на сложность задачи, и индивидуальных факторов, таких как пол и тревожность.

Далее мы обнаружили, что точность ориентации в пространстве была немного выше у мужчин, чем у женщин, в основном для стратегии относительного расположения и в незначительной степени для стратегии последовательности действий. Этот вывод согласуется с исследованием Dahmani et al. (2023), где мужчины, как правило, превосходили женщин в задаче навигации, требующей вычисления или оценки углов и расстояний, но не в задаче, требующей навигации по определенным маршрутам. Это также соответствует ряду исследований, которые сообщали о преимуществе мужчин в одних, но не в других пространственных способностях, как резюмируется в обзорной статье New and Truxaw (2021).

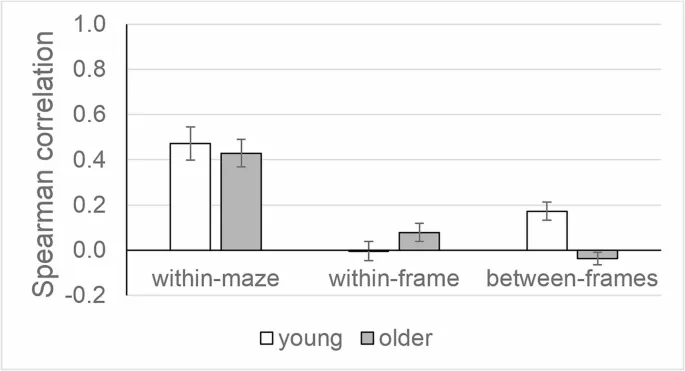

Относительно гипотезы дедифференциации (H2) мы не обнаружили возрастных различий для rwithinmaze (корреляция внутри лабиринта) или rwithinframe (корреляция внутри системы отсчета), но мы выявили значительные возрастные различия для rbetweenframes (корреляция между системами отсчета), которая была около нуля у пожилых людей. Поскольку rwithinmaze является индикатором специфичных для стратегии механизмов, а rbetweenframes – индикатором обобщенного механизма (Bock et al., 2024), наши данные предполагают, что специфичные для стратегии механизмы были устойчивы к возрасту, в то время как обобщенный механизм стал неэффективным у пожилых людей. Этот результат не соответствует гипотезе дедифференциации, а скорее поддерживает гипотезу дезинтеграции (Argiris et al., 2024; Fjell et al., 2017); эта конкурирующая гипотеза утверждает, что когнитивное старение связано с уменьшением корреляции между результатами производительности в различных задачах.

Относительно гипотезы конкуренции ресурсов (H3) мы предположили, что точность в задаче определения направления является индикатором случайного обучения – явления, ранее описанного для ряда когнитивных задач, включая ориентацию в пространстве (Bock et al., 2024; van Asselen et al., 2006). Мы считаем это случайным, поскольку знание направления к начальной точке не требовалось для успешной ориентации в пространстве ни в одном из наших пяти лабиринтов. Следовательно, наблюдаемое возрастное снижение в определении направления после лабиринта C, но не после других лабиринтов, представляет собой доказательство в пользу гипотезы конкуренции ресурсов. В частности, наши данные согласуются с мнением о том, что наши пожилые участники столкнулись с особыми трудностями в лабиринте C, который предъявлял более высокие когнитивные требования. В то время как лабиринты S и A в основном требовали простого запоминания последовательностей или пар, а лабиринты B и R включали поиск подсказок и идентификацию местоположения, лабиринт C требовал как непрерывного отслеживания направления движения, так и запоминания множества пространственных подсказок и их взаимосвязей. Эта повышенная когнитивная нагрузка, вероятно, истощила ограниченные когнитивные ресурсы у пожилых людей, уменьшив возможности, доступные для случайного обучения. Действительно, хорошо известно в литературе по многозадачности, что увеличение требований к ресурсам одной задачи ухудшает производительность другой задачи (Maylor & Lavie, 1998; Salthouse et al., 1989).

Относительно гипотезы компенсации (H4) мы не нашли доказательств меньшего возрастного снижения в задаче ориентации в пространстве по сравнению с задачей воссоздания лабиринта. Этот результат не подтверждает мнение о том, что пожилые люди использовали вспомогательные пространственные подсказки более активно, чем молодые, для компенсации своих дефицитов в ориентации в лабиринте C. Однако остается правдоподобным, что пожилые люди компенсируют свои дефициты в ориентации в реальной жизни, где вспомогательные подсказки более обильны, чем в представленном сценарии виртуальной реальности (ср. Рисунок 1, лабиринт C). Действительно, было показано, что пожилые люди компенсируют различные когнитивные дефициты в повседневной жизни (например, Tomaszewski Farias et al., 2018).

Ограничения исследования

Потенциальным ограничением нашего исследования, как и многих предыдущих исследований ориентации в пространстве, является то, что участники не проходили лабиринты физически; вместо этого они сидели, а прохождение лабиринтов отображалось на экране компьютера. Следовательно, естественное взаимодействие между визуальными сигналами, вестибулярно-проприоцептивной обратной связью и двигательным потоком отсутствовало. Это, возможно, ухудшило точность ориентации в пространстве из-за сниженной экологической валидности, или улучшило ее, поскольку одновременная обработка нескольких сенсорных и моторных сигналов не требовалась.

Вторым потенциальным ограничением является то, что, как и в большинстве экспериментальных исследований, наши сценарии ориентации в пространстве не имели знакомости, целенаправленности, отвлекающих событий и временных ограничений, часто присутствующих в повседневной жизни. Это снижение экологической валидности также могло ухудшить или улучшить результаты ориентации. Недавний мета-анализ действительно сообщил о меньших возрастных снижениях при ориентации в реальном мире по сравнению с виртуальной (Xu et al., 2024), вероятно, из-за обилия вспомогательных подсказок (Wiener et al., 2009); эти преимущества в реальном мире иногда были лишь скромными (Taillade et al., 2016), предполагая, что они могут зависеть от конкретного типа, количества и распределения вспомогательных подсказок.

Наконец, еще одним потенциальным ограничением является то, что наши выводы не обязательно могут быть обобщены на задачи ориентации в пространстве, сложность которых существенно отличается от представленных. Например, возрастные снижения могут отличаться от заявленных здесь, когда количество перекрестков, количество вариантов направления на каждом перекрестке или соотношение перекрестков с визуальными подсказками и без них отличается от данного исследования. Будущие исследования должны прояснить роль этих и других ограничений на ориентацию в пространстве и на возрастные снижения в ориентации в пространстве.

Заключение

В заключение, пожилой возраст был связан со сниженной точностью ориентации в пространстве при использовании стратегий последовательности действий, ассоциативных подсказок и ментальной карты (лабиринты S, A и C соответственно). Это снижение сопровождалось нарушениями в обобщенных, но не в специфичных для стратегии механизмах ориентации в пространстве, и повышенной нагрузкой на визуопространственные ресурсы при ориентации в пространстве с использованием стратегии ментальной карты (лабиринт C) – т.е. стратегии, которая, вероятно, предъявляет самые высокие визуопространственные требования. Примечательно, что не было никаких доказательств того, что пожилые люди компенсировали свои дефициты, более эффективно используя вспомогательные экологические подсказки, чем молодые люди. В совокупности этот набор выводов предполагает, что возрастные нарушения ориентации в пространстве могут быть вызваны в первую очередь снижением общих когнитивных функций, таких как внимание и исполнительный контроль, а не дефицитами, специфичными для стратегии. Это аргументирует за расширение фокуса в обучении ориентации в пространстве для пожилых людей – одного, которое включает не только практику конкретных стратегий, но и практику общих когнитивных навыков. Если такое обучение будет реализовано в виртуальных средах, фотореалистичные дисплеи могут не потребоваться, если вспомогательные подсказки не играют значительной компенсаторной роли.