Интересное сегодня

Что такое норма в психологии? Разбираемся в понятиях «нормал...

Что значит «норма» в психологии? Термин «ненормальный» в контексте психического здоровья и психопато...

Амбиверт и Омниверт: В чем разница и как определить свой тип...

Амбиверт против Омниверта Амбиверт — это человек, который проявляет черты как интроверсии, так и экс...

Влияние старения на восприятие движущихся объектов через общ...

Введение Когда мы смотрим на окружающий мир, мы видим множество объектов. Во многих природных сценах...

Понимание ума вашего ребенка

Введение Маленькие дети часто вызывают недоумение у родителей, ведь они действуют не всегда логично....

Как движение глаз раскрывает память: новый метод оценки без ...

Введение Традиционно оценка человеческой памяти основывалась на явных задачах воспроизведения, где у...

Могут ли ИИ стать разумными? Модель прорыва в целях и будуще...

Введение и обзор В конце 2022 и начале 2023 года комментаторы активно обсуждали кажущееся самосознан...

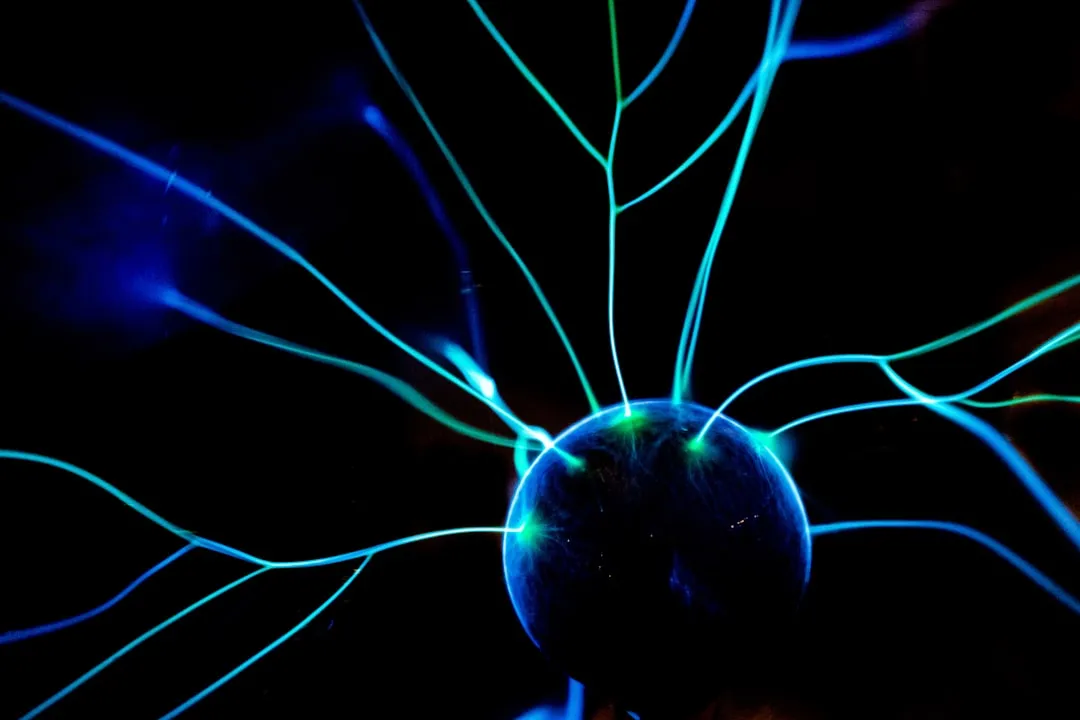

Недавнее исследование, проведенное в Каролинском институте, пролило свет на один из самых загадочных аспектов поведения как животных, так и человека: почему мы иногда застреваем в определенных действиях, выполняя их снова и снова, даже когда это не приносит пользы или даже вредно. Ученые определили конкретную нейронную цепь в мозге, которая способна переключать поведение в своего рода «режим повтора», заставляя организм неустанно повторять одни и те же действия, независимо от наличия или отсутствия вознаграждения. Это открытие имеет огромное значение для понимания таких состояний, как обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) и зависимость.

Нейронная цепь компульсивного поведения: открытие механизма

Исследователи сосредоточили свое внимание на сложной сети нервных путей, начинающейся в nucleus accumbens (прилежащем ядре) – ключевой области мозга, входящей в систему вознаграждения. Оттуда этот путь ведет к гипоталамусу, а затем передает сигнал дальше, в lateral habenula (латеральную habenula). Латеральная habenula известна своей ролью в обработке неприятных или аверсивных переживаний.

Используя оптогенетику – передовой метод, позволяющий контролировать активность нервных клеток с помощью света, – ученые смогли выборочно активировать эту нейронную цепь у мышей. Результаты оказались поразительными: активация этого пути привела к возникновению у грызунов негативного внутреннего состояния. Это состояние, в свою очередь, заставляло их проявлять навязчивое, повторяющееся поведение, такое как бесцельное копание и нюханье, даже когда им предлагалась пища или другие желаемые награды.

«Мы идентифицировали мозговую цепь, которая может переключать поведение в повторяющийся режим. Это помогает нам понять, как возникают компульсивные действия, и может способствовать пониманию таких состояний, как обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) и зависимость», – говорит Константинос Мелетис, профессор Департамента нейронаук Каролинского института, который руководил исследованием вместе с Даниэлой Кальвигиони, доцентом того же департамента.

Как работает негативное состояние?

Исследование показало, что многократные активации цепи между nucleus accumbens и гипоталамусом постепенно индуцируют негативное внутреннее состояние. Это состояние настолько сильно, что заставляет мышей отдавать приоритет повторяющимся действиям, игнорируя при этом свои естественные потребности и мотивации, такие как поиск пищи или социальное взаимодействие.

Важным моментом стало то, что когда исследователи смогли отключить релейную часть цепи – связь между гипоталамусом и habenula – компульсивное поведение полностью исчезло. Это говорит о критической роли данного участка в поддержании навязчивых действий.

«Это дает нам новое понимание того, как мозг может отдавать приоритет одним видам поведения над другими, даже когда эти действия нефункциональны или не приносят вознаграждения», – отмечает Константинос Мелетис.

Терапевтический потенциал: ключ к лечению ОКР и зависимости?

Обнаруженная нейронная цепь предоставляет ценные сведения о биологических механизмах, лежащих в основе компульсивного поведения, которое является отличительной чертой как ОКР, так и различных форм зависимости. Понимание того, как эта цепь функционирует и как она может быть нарушена, открывает новые перспективы для разработки более эффективных методов лечения.

Ключевые факты исследования:

- Триггер повторения: Активация цепи nucleus accumbens–гипоталамус–habenula заставляет животных переходить в режим повторяющихся действий.

- Негативное состояние: Повторяющаяся стимуляция вызывает негативное внутреннее состояние, которое подавляет естественные мотивации.

- Терапевтическая перспектива: Блокирование релея гипоталамус–habenula останавливает компульсивное поведение, что дает намеки для исследований ОКР и зависимости.

Исследователи использовали комбинацию передовых методов, включая генетические инструменты для идентификации и отслеживания специфических нервных клеток, методы измерения активности мозга, оптогенетику для управления активностью нейронов и различные поведенческие тесты. Такая комплексная методология позволила точно связать компульсивноподобное поведение с конкретными мозговыми цепями.

Научный контекст и терминология

Nucleus accumbens (Прилежащее ядро): Часть вентрального стриатума, играющая центральную роль в системе вознаграждения, мотивации и подкрепления. Стимуляция этой области вызывает чувство удовольствия и поощряет определенное поведение.

Hypothalamus (Гипоталамус): Область в промежуточном мозге, отвечающая за регуляцию множества жизненно важных функций, таких как температура тела, голод, жажда, циркадные ритмы, а также участвующая в эмоциональных реакциях и регулировании эндокринной системы.

Lateral habenula (Латеральная habenula): Небольшая структура в мезэнцефалоне, известная своей ролью в обработке негативных стимулов, неудач и предсказании негативных последствий. Часто ассоциируется с депрессивными состояниями.

Optogenetics (Оптогенетика): Методология, использующая свет для контроля и модуляции активности генетически модифицированных клеток. Она позволяет исследователям включать или выключать определенные нейроны или нейронные цепи, чтобы изучить их функцию.

Stereotyped behavior (Стереотипное поведение): Повторяющиеся, неизменные поведенческие паттерны, которые могут быть вызваны различными факторами, включая стресс, лекарства или неврологические расстройства.

Compulsivelike behaviors (Компульсивноподобное поведение): Повторяющиеся действия, которые выполняются насильственно и часто без очевидной цели или вознаграждения, характерные для состояний, таких как ОКР.

Esr1+ LHA neurons: Обозначение нейронов в латеральной части гипоталамуса (LHA), которые экспрессируют рецептор эстрадиола 1 (Esr1). Эти нейроны играют роль в передаче сигналов, связанных с аверсивными состояниями.

Tac1+ striosomal ACB projection: Проекция нейронов из стриатомной области прилежащего ядра (ACB), которые экспрессируют тахикинин-1 (Tac1). Эта проекция нацелена на аверсивные нейроны в гипоталамусе и habenula.

«Наши выводы раскрывают дискретную проекцию из стриатомных клеток Tac1+ в прилежащем ядре, которая нацелена на аверсивную цепь Esr1+ в гипоталамусе и habenula. Эта цепь играет ключевую роль в усилении стереотипного и компульсивноподобного поведения, отдавая ему предпочтение перед целенаправленными действиями», – говорится в статье.

«Мы обнаружили, что активация проекции D1+ в прилежащем ядре к гипоталамусу или ингибирование нейронов гипоталамус–habenula, определенных по входным сигналам из прилежащего ядра, могут вызывать независимое от вознаграждения компульсивноподобное поведение, обобщающееся в различных контекстах. Мы выяснили, что это сложное, но стереотипное поведение конкурирует с высоко мотивированными состояниями и может подавлять стремление к естественным вознаграждениям или социальным взаимодействиям.»

– Одно из ключевых утверждений исследования

Исследование, финансируемое несколькими авторитетными шведскими фондами, включая Шведский исследовательский совет, Фонд Кнута и Алисы Валленберг, а также Фонды Веннер-Грен, StratNeuro и Шведский фонд мозга, не выявило никаких конфликтов интересов со стороны исследователей.

Это новаторское исследование, опубликованное в журнале Science Advances, не только углубляет наше понимание фундаментальных механизмов работы мозга, но и открывает двери для разработки новых терапевтических стратегий, направленных на коррекцию дезадаптивного компульсивного поведения, которое столь разрушительно сказывается на жизни миллионов людей.