Интересное сегодня

Искусство как адаптация: влияет ли творчество на репродуктив...

Введение Интерес человека к искусству имеет глубокие исторические и биологические корни. Археологиче...

Тренировка зрительного поиска символов для улучшения точност...

Введение в проблему дислексии Развивающаяся дислексия (Developmental Dyslexia, DD) представляет собо...

Как срочность влияет на когнитивный контроль: исследование а...

Введение Когнитивный контроль позволяет людям координировать информацию из окружающей среды с внутре...

Влияние состязательности на удовлетворенность жизнью: роль с...

Введение Постоянное сокращение экономического пространства во многих странах мира, включая Нигерию, ...

Как стриосомы мозга влияют на принятие решений: новые открыт...

Роль стриатума в принятии решений Ученые из Медицинской школы Икан на горе Синай совместно с исследо...

Калибровочный эффект в визуомоторных задачах: исследование н...

Введение Люди часто демонстрируют менее точные результаты при первом выполнении задачи в серии попыт...

Развитие распознавания эмоциональной просодии от детства к подростковому возрасту

Эмоциональная просодия — это динамическое изменение невербальных акустических аспектов речи, которое позволяет людям передавать и распознавать эмоции. Цель данного исследования — понять, как это распознавание развивается от детства до подросткового возраста. Мы также стремились изучить, как со временем созревает способность воспринимать множественные эмоции в голосе.

Мы протестировали 133 ребенка и подростка в возрасте от 6 до 17 лет, которым были предъявлены 4 типа лингвистически бессмысленных эмоциональных (гнев, страх, счастье и грусть) и нейтральных стимулов. Участникам предлагалось оценить тип и интенсивность воспринимаемой эмоции по непрерывным шкалам, без принудительного выбора.

Как и предполагалось, анализ обобщенной линейной смешанной модели выявил значимое взаимодействие между возрастом и эмоцией. Способность распознавать эмоции значительно увеличивалась с возрастом как для эмоциональных, так и для нейтральных вокализаций. Девочки лучше распознавали гнев, чем мальчики, которые, наоборот, чаще путали страх с нейтральной просодией, чем девочки. Во всех возрастных группах были обнаружены лишь незначительные различия между гневом, счастьем и нейтральным тоном по сравнению с грустью, которую было труднее распознать. Наконец, с увеличением возраста участники стали значительно чаще приписывать множественные эмоции эмоциональной просодии, что указывает на возрастающую сложность представления эмоционального содержания.

Способность идентифицировать основные эмоции в просодии на основе лингвистически бессмысленных стимулов развивается от детства к подростковому возрасту. Интересно, что эта зрелость проявлялась не только в точности обнаружения эмоций, но и в усложнении атрибуции эмоций в просодии.

Введение

Эмоциональная просодия может быть определена как совокупность сегментных и супрасегментных вариаций (относящихся к мелодическим аспектам) нашей речевой продукции во время эмоционального переживания, и она рассматривается как интерфейс между языком и аффектом. Категории эмоциональной просодии описываются как коррелирующие с рядом акустических признаков, которые по сути являются музыкальными: ритм, высота тона, тембр, амплитуда, акцент, пауза, длительность и их разворачивание. Каждая вокальная эмоция имеет свой собственный акустический профиль, а способность декодировать эмоции во время социального взаимодействия не только имеет решающее значение для развития социальных навыков, но и необходима для установления фундаментальных привязанностей в младенчестве и интимных отношений на протяжении развития и в жизни. Предполагается, что вокальная коммуникация эмоций следует модели парных процессов, которые определяют точное кодирование (или продукцию) и декодирование (или распознавание) вокальных аффектов во время социального взаимодействия. В этих процессах просодические особенности вокальной продукции играют фундаментальную роль в декодировании эмоций партнера и являются ключевым показателем для оценки аффективных способностей детей, подростков и взрослых.

Развитие распознавания эмоций

Базовое распознавание и знание эмоций развиваются с раннего возраста и продолжают расти на протяжении детства и подросткового периода, улучшая наше понимание, способность управлять и адаптивно использовать эмоции в критические периоды развития.

Визуальные и слуховые сенсорные способности играют решающую роль в раннем развитии распознавания эмоций по лицам и голосам соответственно. Визуальная и слуховая эмоциональная информация взаимосвязана и обе поддерживает раннее мультимодальное распознавание эмоций, как это происходит у взрослых. В период новорожденности распознавание лица интимного партнера, вероятно, коренится в предыдущем опыте с голосом матери, последний является высоко заметным и обнаруживаемым сигналом даже во время беременности. В процессе развития младенца и ребенка чувства работают вместе, чтобы передавать и обрабатывать эмоциональную информацию, а роль избыточности в кроссмодальном выражении и восприятии эмоций имеет решающее значение для их эмоционального развития.

Распознавание эмоций, особенно в детстве и подростковом возрасте, тесно связано с регуляцией эмоций, что приводит к лучшей успеваемости в школе и улучшению отношений с учителями. Более высокий уровень эмоциональных знаний ведет к лучшим социальным навыкам в детстве и подростковом возрасте, а в дальнейшем — является сильным предиктором эффективного социального поведения, а также раннего и последующего академического успеха.

Хотя распознавание невербальных сигналов по лицу было широко исследовано с точки зрения развития, происхождение и развитие распознавания вокальных эмоций от детства до подросткового возраста исследовано меньше.

Развитие распознавания эмоций в вокализациях

Хотя исследовано меньше, чем распознавание эмоций по лицу, способность детей и подростков распознавать эмоции по голосам стала предметом нескольких исследований.

В своем систематическом обзоре Морнингстар и коллеги сообщают, что способность обнаруживать эмоции в лингвистических стимулах начинается очень рано и улучшается с возрастом на протяжении детства.

С межкультурной точки зрения, Хронаки и соавторы продемонстрировали не только универсальность распознавания вокальных эмоций у детей, но и то, что дети, говорящие на родном английском языке, показали более высокую точность в распознавании вокальных эмоций на своем родном языке, с большим улучшением в подростковом возрасте. Вокальные стимулы представляли собой лингвистические высказывания на их родном (английском) и иностранных (испанском, китайском и арабском) языках.

Очевидно, что знакомство с лингвистическим стимулом не только включает обработку семантического значения, но и составляет важный фактор, способствующий вокальной обработке эмоций. По этой причине были проведены некоторые интересные исследования с использованием нелингвистических вокальных стимулов.

Мацумото и Кишимото продемонстрировали, что японские дети начинают правильно распознавать все основные эмоции по невербальным вокальным сигналам с 7 до 9 лет. Стимулами были первые 15 слогов японского алфавита, произнесенные с эмоциональным содержанием профессиональными актерами.

Хронаки и соавторы попросили детей в возрасте от 4 до 11 лет распознавать эмоции по несловесным вокальным стимулам («ах» восклицание) и сообщили об улучшении распознавания эмоций с возрастом, с продолжающимся развитием в позднем детстве.

Заутер и коллеги использовали вокальные неречевые звуки, такие как смех, вздохи и хмыканье, попросив детей ассоциировать вокализации с выражениями лиц на картинках в задаче с четырехвариантным выбором. Дети в возрасте от 5 лет могли надежно выводить эмоции из невербальных вокальных сигналов. Однако это распознавание не улучшалось значительно с возрастом, вероятно, из-за ранней способности ассоциировать смех, вздохи и хмыканье с правильным выражением лица. Это не относилось к лингвистическим стимулам (эмоционально окрашенная речь), которые лучше распознавались с увеличением возраста.

Элльгуд и Хитон, используя те же стимулы, что и Заутер — смех, вздохи и хмыканье — показали возрастное увеличение способности распознавать эмоции у детей в возрасте от 5 до 10 лет.

Наконец, Гросбрас и соавторы использовали вокальные всплески, выражающие четыре основные эмоции, и попросили детей и подростков определить правильную эмоцию в задаче с принудительным выбором. Способность распознавать эмоции в нелингвистических высказываниях увеличивалась с возрастом и была обусловлена распознаванием гнева и страха. В возрасте от 14 до 15 лет подростки достигли взрослых показателей в распознавании эмоций, и во всех возрастах девочки получали лучшие результаты, чем мальчики, по нескольким эмоциям.

Таким образом, междометия, короткие вокальные неречевые звуки и вокальные всплески были выбраны в качестве нелингвистических стимулов для исследования развития распознавания эмоций в голосах.

Новизна данного исследования заключается прежде всего в выборе бессмысленных речевых стимулов. Псевдопредложения, состоящие из псевдослов, которые соблюдают лингвистические правила, такие как слоговая и словесная организация, не передают семантического содержания, но сохраняют просодическую информацию. Таким образом, мы были последовательны с исследованиями лингвистических стимулов, решив сосредоточиться на эмоциональной просодии, и с нелингвистическими исследованиями, избегая влияния лингвистической семантической информации.

Концепция усложнения в распознавании эмоций

Созревание способности распознавать эмоции по поведенческим сигналам проявляется не только в повышенной способности распознавать и испытывать эмоции, но и в улучшенной способности воспринимать множественные эмоции в стимуле.

В реальной жизни люди выражают эмоции, используя акустические характеристики, относящиеся к двум или более основным эмоциям, и способность обнаруживать эмоции становится более сложной на протяжении всего развития. Фактически, в то время как дети 5–6 лет склонны воспринимать и испытывать одиночные, часто поляризованные эмоции (например, хорошие и плохие), по мере их взросления существует тенденция к тому, что эмоциональные переживания становятся более сложными, смешанными или даже противоречивыми.

Цели и гипотезы

Основная цель настоящего исследования заключалась в изучении того, улучшается ли с возрастом способность детей распознавать эмоции в просодии по бессмысленным вокальным стимулам. Для этого мы использовали длинные бессмысленные эмоционально выразительные вокальные стимулы, используя множественный выбор и непрерывные шкалы (см. раздел «Методы»). Во-вторых, мы исследовали, как дети и подростки приписывали множественные эмоции вокальным стимулам при наличии правильного ответа. Для последнего мы проверили, становится ли представление эмоций, воспринимаемых в аффективной вокальной просодии, прогрессивно более сложным у детей и молодых взрослых с использованием непрерывных шкал. Поскольку способность испытывать множественные эмоции увеличивается с возрастом, мы предположили, что аналогичные траектории проявятся и в распознавании множественных эмоций в вокальной просодии.

Методы

Участники и процедура

133 участника (58 мужчин) в возрасте от 6 до 17 лет (M = 11,32; SD = 5,6) были набраны из начальной школы La Salle в Тонон-ле-Бен, Франция.

Все экспериментальные протоколы были одобрены Комитетом по этике Университета Женевы, и все методы проводились в соответствии с соответствующими руководящими принципами и нормами. Наконец, было получено информированное согласие от законных опекунов всех участников.

Участники тестировались на индивидуальных ноутбуках, стимулы предъявлялись через наушники, а ответы давались путем оценки по непрерывным шкалам с использованием курсора. Фаза тестирования предшествовала начальному обучению, в ходе которого участники прослушивали предъявляемые двусторонне стимулы через самодельную программу Authorware. Ответы считались правильными, когда целевая эмоция оценивалась выше других эмоций по визуальным аналоговым шкалам. Кроме того, у участников была возможность ответить «Я не знаю», и они могли прослушивать эмоциональные стимулы до трех раз.

Стимулы

Участникам предлагалось оценить четыре основные вокальные эмоции (радость, страх, гнев и грусть) и нейтральные стимулы, выраженные взрослыми голосами. Оценки проводились по шести различным визуальным аналоговым непрерывным шкалам: радость, страх, грусть, гнев, нейтральный и удивление.

Использовались стимулы, состоящие из псевдослов, образующих псевдопредложения из корпуса GEMEP (Geneva Multimodal Emotion Portrayals) и Мюнхенской базы данных.

30 вокальных стимулов (средняя продолжительность 2044 мс, от 1205 до 5236 мс) были псевдослучайным образом (избегая более трех последовательных стимулов одной категории) распределены по двум разным спискам. Процесс псевдослучайного распределения проводился с учетом продолжительности, средней акустической энергии и стандартного отклонения средней энергии каждого звукового образца.

Средняя продолжительность стимулов составила 2044 мс (диапазон: 1205–5236 мс). Существенных различий в продолжительности между просодическими категориями не обнаружено (F(4, 156) = 1,43, p > 0,10); существенных различий в средней акустической энергии образцов не обнаружено (F(4, 156) = 1,86, p > 0,10). Аналогично, существенных различий между категориями по стандартному отклонению средней энергии звуковых стимулов не было (F(4, 156) = 1,9, p > 0,10).

Использование бессмысленных высказываний позволило нам избежать потенциального влияния осмысленной лексико-семантической информации при восприятии вокально выраженных эмоций (см. Приложение 1 для некоторых примеров использованных стимулов). Мы использовали псевдовысказывания из этих корпусов, основанные на европейских языках (по слоговой и словесной организации), чтобы избежать смешивающего семантического эффекта.

Анализ и статистика

Мы провели обобщенные или обобщенные линейные смешанные модели, используя R (версия 4.0.0) в RStudio (версия 1.2.5042). Модели включали три фиксированных фактора: Целевые эмоции (пять модальностей: гнев, счастье, нейтральный, страх и грусть), Шкала (шесть модальностей: гнев, счастье, нейтральный, страх, грусть и удивление), Возраст (как непрерывная переменная) и два случайных фактора (ID пользователя и версия корпуса: GEMEP и Мюнхенский корпуса). Мы систематически тестировали более сложную модель (например, для полной модели: основные эффекты и взаимодействия с возрастом, представленной эмоцией и шкалой) с соответствующей более простой моделью (например, основные эффекты плюс двухфакторные взаимодействия), затем тест хи-квадрат либо выявлял, либо не выявлял значительного увеличения объясненной дисперсии для более сложной модели (например, с добавлением трехфакторного взаимодействия). Для первого анализа, чтобы идентифицировать правильные ответы, мы дискретизировали ответ как правильный (1) или неправильный (0) в соответствии с оценками по непрерывной шкале для каждого испытания. Ответ был дискретизирован как «правильный», если оценка участника по целевой шкале была самой высокой (например, самое высокое значение по шкале страха в ответ на испуганную вокализацию). Ни в одном случае у нас не было одинаковой оценки по двум разным шкалам. Поэтому нам не пришлось делать выбор для определения правильности ответа. Затем мы использовали обобщенные линейные смешанные модели, указывая биномиальное семейство. Чтобы проверить значительное увеличение или уменьшение распознавания эмоций с возрастом, мы проверили, в какой степени наклон процента правильных ответов с возрастом отличался от 0. Для гипотезы усложнения мы использовали сумму значений, оцененных по нецелевым шкалам, используя только правильные испытания (те, у которых самые высокие значения по целевой шкале). Затем мы предсказали увеличение суммы по нецелевым шкалам как индикатор более сложной атрибуции эмоций с возрастом. Для контрастного анализа мы использовали пакет R emmeans. Мы корректировали p-значения с помощью множественной коррекции Бонферрони, когда тесты не были независимыми (например, для нецелевой эмоции, скорректированное p-значение = 0,5/6 = 0,0083). Наборы данных, сгенерированные в ходе текущего исследования, доступны у соответствующего автора по запросу.

Этические соображения

Комитет по этике Университета Женевы.

Результаты

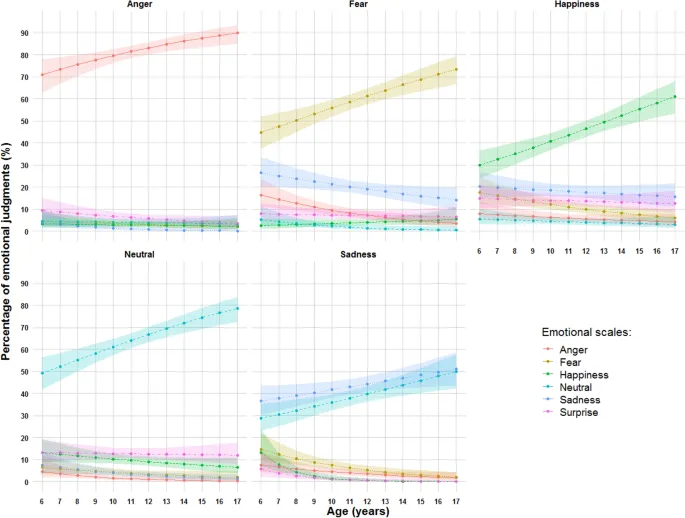

Эффект возраста и пола

Общий эффект возраста не был значимым (χ2 (1) = 1,01, p = 0,310), но, как и предполагалось, взаимодействие между возрастом, эмоцией и шкалой выявило, что способность детей правильно распознавать целевую эмоцию увеличивалась с возрастом (χ2 (1) = 224,56, p < 0,001, см. рис. 1).

В частности, процент правильных ответов значительно увеличивался с возрастом для гнева (χ2 (1) = 13,22, p < 0,001), счастья (χ2 (1) = 22,75, p < 0,001), нейтрального тона (χ2 (1) = 22,30, p < 0,001) и страха (χ2 (1) = 19,96, p < 0,001). Тест наклона против нуля для грусти (χ2 (1) = 5,05, p = 0,025) не достиг скорректированного p-значения (p = 0,008).

Процент ответов для представленных эмоций приведен в Приложении 1, Таблица A1. Все остальные протестированные сравнения приведены в Приложении 1, Таблица A2.

С возрастом страх меньше путали со счастьем, нейтральным тоном и грустью (т.е. для счастья, χ2 (1) = 8,21, p = 0,004), а нейтральный тон меньше путали с грустью (χ2 (1) = 8,25, p = 0,004). Конфаундер, удивление, оставался стабильным по возрасту и по целевым эмоциям.

Общий эффект пола был незначительно значимым по возрасту и эмоциям (p = 0,069). Однако в специфическом взаимодействии возраста и эмоции наблюдалось значимо лучшее выполнение девочек по сравнению с мальчиками в распознавании гнева (χ2 (1) = 3,88, p = 0,049). Кроме того, мальчики оценивали страх как нейтральный значительно чаще, чем девочки (χ2 (1) = 4,75, p = 0,029). Графическое представление эволюции правильных ответов см. в Приложении, Рисунок A1.

Эффект эмоции

Процент правильных ответов однородно увеличивался с возрастом по всем эмоциям (p < 2,2 × 10−16, подробности см. в Приложении, Таблица A1). Это увеличение с возрастом, рассчитанное с помощью контрастов наклонов, не было статистически значимо различным по эмоциям, за исключением контрастов между наклонами гнева, счастья и нейтрального тона против грусти, которые были незначительно значимыми (гнев/грусть: χ2 (1) = 2,88, p = 0,089; счастье/грусть: χ2 (1) = 3,32, p = 0,068; нейтральный/грусть: χ2 (1) = 3,64, p = 0,056). При сравнении средних скорректированных ответов без учета возрастных групп, гнев был эмоцией, распознаваемой с наибольшей точностью в просодии, за которой следовали нейтральный тон и страх. Счастье и грусть были примерно на одном уровне, распознаваясь хуже, чем другие (см. Приложение, Рисунок A1 и Приложение, Таблица A1 для средних значений, а также Приложение, Таблица A2 для систематических контрастов).

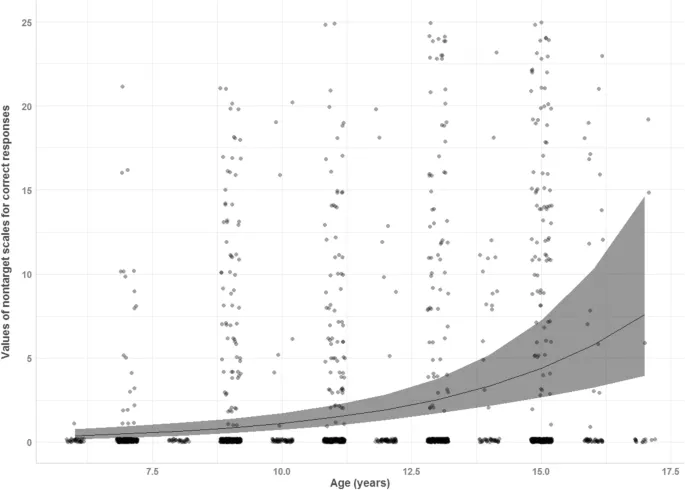

Распознавание множественных эмоций

Даже при правильном обнаружении целевой эмоции участники добавляли другие эмоции как присутствующие в отрывках вокальной просодии. Эти дополнительные приписывания эмоций значительно увеличивались с возрастом (χ2 (1) = 26,18, p < 0,001). Результаты, представленные на рис. 2, показывают, что распознавание множественных эмоций нелинейно увеличивалось между возрастными группами. Например, дети 6–7 лет не отличались от детей 8–9 лет (скорректированное p-значение 0,013; t(1) = −2,38, p = 0,018), и дети 8–9 лет не отличались от детей 10–11 лет (t(1) = 0,6, p = 0,550). Однако дети 10–11 лет и подростки 12–13 лет показали более высокие уровни распознавания множественных эмоций, чем дети 6–7 лет (t(1) = 2,92, p = 0,004; и t(1) = 3,35, p = 0,001 соответственно), и то же самое произошло с детьми 14–17 лет по сравнению с детьми 8–9 лет (t(1) = 2,73, p = 0,006).

Обсуждение

Основной целью настоящего исследования было понять, как развивается распознавание эмоциональной просодии от детства до подросткового возраста. Распознавание эмоциональной просодии тестировалось у детей с использованием лингвистически бессмысленных стимулов (псевдовысказываний), что позволило сохранить просодический аспект предложения, но без семантической информации. Мы тестировали распознавание, заставляя участников оценивать интенсивность всех эмоций по отдельным непрерывным шкалам (без принудительного выбора одной эмоции). Этот последний оригинальный методологический выбор позволил нам измерить наличие или отсутствие множественных воспринимаемых эмоций в каждом отдельном стимуле.

Во-первых, мы продемонстрировали, что способность участников правильно распознавать целевую эмоцию в просодии улучшалась с возрастом, от детства до подросткового возраста. Это было верно для всех протестированных эмоций, за исключением распознавания грусти, которое было стабильным по возрасту.

Наши результаты по восприятию грусти согласуются с предыдущими результатами, сообщающими, что маленькие дети испытывают трудности с распознаванием грусти в голосах, и что распознавание грусти по выражениям лиц задерживается в процессе развития, за исключением одного исследования, где грусть выражалась плачем. В своем обзоре развития обработки лиц и голосов в младенчестве и детстве Гроссман рассматривает корреляты событийных потенциалов обработки эмоций в голосе в младенчестве. Обсуждая свои данные в свете исследований взрослых, он приходит к выводу, что младенцы и дети направляют больше внимания на гневные, чем на счастливые или нейтральные голоса. Это последнее наблюдение может частично объяснить, почему в настоящем исследовании детям и молодым взрослым труднее правильно идентифицировать грусть, чем гнев.

Однако, кроме грусти, все остальные основные эмоции были идентифицированы с одинаковой точностью. Этот аспект не согласуется с предыдущими исследованиями, сообщающими, например, что по всем возрастным группам счастье является самой легкой для распознавания эмоцией. Это может быть связано с тем, что в нашем исследовании стимулы основывались на лингвистической структуре, и они были длиннее и сложнее, чем вокальные всплески или неречевые звуки, такие как смех, вздохи и хмыканье.

Во-вторых, настоящее исследование демонстрирует, что девочки, как правило, лучше распознают гнев, чем мальчики, а мальчики значительно чаще путают страх и нейтральные стимулы, чем девочки.

Эти результаты согласуются с литературой, подтверждающей, что девочки, независимо от возраста, имеют небольшое преимущество в кодировании невербальных элементов выражения эмоций в голосах и на лицах. Существует также потенциальное увеличение размера этого преимущества от детства до раннего взрослого возраста. В нашем исследовании мы обнаружили специфическую способность девочек распознавать негативные эмоции, такие как гнев. Это согласуется с работой Гросбраса и соавторов, которые также обнаружили половые различия между подростками-мальчиками и девочками в идентификации основных эмоций в вокальных всплесках, в частности, страха. Также, в настоящем исследовании, страх меньше путается девочками, и этот результат согласуется с исследованиями развития распознавания эмоций по лицу. В совокупности настоящие результаты согласуются с большей частью литературы, подтверждая, что девочки демонстрируют лучшее и более точное обнаружение негативных эмоций, таких как гнев и страх. Это может быть частично объяснено теорией о том, что в ходе эволюции женщины должны были развивать более сильные реакции самозащиты, чем мужчины, чтобы справляться с агрессивным поведением, таким как гнев и страх.

Наконец, настоящее исследование демонстрирует, что участники значительно чаще приписывают множественные эмоции эмоциональной просодии с возрастом, показывая, что представление эмоций у молодых взрослых воспринимаемой эмоциональной просодии становится прогрессивно более сложным.

Одним из показателей оценки созревания эмоций является повышенная способность испытывать и распознавать множественные эмоции у других. В детстве существует явная тенденция чувствовать и приписывать одну эмоцию. Эта тенденция постепенно усложняется на протяжении развития. Дети в возрасте от 3 до 6 лет демонстрируют начальную способность как испытывать, так и понимать смешанные эмоции. Эта способность постепенно развивается вместе со способностью испытывать сложные и, возможно, противоречивые смешанные эмоции, как, например, в контексте сарказма или иронии в сложных социальных взаимодействиях. Также возможно, что различия между младшими и старшими детьми в распознавании множественных эмоций опосредованы возрастными различиями в эмпатии, способности испытывать эмоции других. Насколько нам известно, эта перспектива усложнения, предполагающая существование непрерывности в эмоциональном развитии детей, никогда не тестировалась для просодии. В настоящем исследовании, благодаря не принудительным оценкам эмоций, мы продемонстрировали, что это усложнение эмоционального конструкта также проявляется в распознавании вокальных эмоций и что оно постепенно созревает в подростковом возрасте. В частности, наши результаты предполагают, что требуется не менее 2–3 лет для того, чтобы распознавание эмоций по просодии стало более сложным и для значительного увеличения показателей распознавания множественных эмоций. Далее, в соответствии с взглядом на непрерывность развития эмоций от детства, подростки постепенно улучшают свою способность декодировать множественные эмоции в просодии, по крайней мере, до 12–14 лет. Дальнейшие исследования необходимы для определения того, развивается ли возрастное увеличение понимания и переживания множественных и противоречивых эмоций на протяжении всей жизни.

Одним из ограничений настоящего исследования является то, что вокальные стимулы были созданы взрослыми актерами и не были предварительно оценены в более молодой популяции подростков и детей. Поскольку возрастные изменения в распознавании вокальных эмоций могут зависеть от возраста говорящего, подростки менее точны при идентификации эмоциональной просодии, представленной другими молодыми людьми, будущие исследования должны тестировать способность детей распознавать эмоции в голосах, представленных взрослыми или детьми.

Выводы

В заключение, наше исследование демонстрирует, что способность идентифицировать основные эмоции из эмоциональной просодии, используя лингвистически бессмысленные стимулы, таким образом, не связанные с их семантическим содержанием, развивается от детства до подросткового возраста. Интересно, что эта зрелость проявлялась не только в точности обнаружения эмоций, но и в том, что атрибуция эмоций к просодии становилась более сложной.

Понимание эмоций из эмоциональной просодии имеет решающее значение во время взаимодействия, и углубление нашего понимания эмоций других позволяет более гибко адаптироваться к намерениям других и к множественным социальным требованиям.

Однако мало исследований проводится по нейронным механизмам, которые могут способствовать этому процессу созревания. Потенциально, области мозга, участвующие во взрослом восприятии голоса, могут демонстрировать возрастные изменения, особенно от детства до подросткового возраста, лежащие в основе их способности распознавать эмоции из просодии в лингвистически бессмысленных стимулах.

Будущие исследования должны изучить нейронные корреляты возрастного улучшения в распознавании эмоциональной просодии и нейронную основу возникновения усложнения в распознавании эмоций в подростковом возрасте. Проспективно, детальный акустический анализ вокальных стимулов мог бы позволить нам понять акустические факторы, приводящие к недопониманию в эмоциональной просодии или к усложнению распознавания эмоций в голосах.